-

伊那北高校フィールドワーク

地域の課題をテーマに総合的な学習をしている伊那市の伊那北高校の1年生は、16日、現地に出向いて聞き取り調査をするフィールドワークを行いました。

伊那市長谷の中尾座では、中尾歌舞伎保存会の松田元伸さんから聞き取り調査を行いました。

文化伝承をフィールドワークのテーマに選んだ29人は、場面転換をするための回り舞台や楽屋を見学しました。

伊那北高校の1年生は地域の課題をテーマに総合的な学習を行っています。

フィールドワークを行うのは今回が初めてで、今日は人口流出、自然と災害、環境・森林保全など7つのテーマ別に調査を行いました。

生徒らは芝居で着る衣装やかつらも身につけて体験していました。

伊那市の中心市街地です。ここではシャッター街をテーマに選んだ生徒が、街を歩いて店の様子を調査しました。

1年生は来月、地元企業から講師を招きパネルディスカッションを行うほか、来年2月には学習のまとめとして課題発表会を開く予定です。

-

伊那能 出張講座

17日に伊那市の伊那文化会館で開かれる「第27回伊那能」を前に、小学生を対象にした出張講座が東春近小学校で16日に開かれました。

伊那能に出演する能楽師や狂言師が東春近小学校を訪れ、演目を披露しました。

出張講座は、小学生に日本の伝統芸能に触れてもらおうと伊那能実行委員会が初めて開いたものです。

能楽師の坂井音隆さんが、能の表現方法を説明しました。

能は言葉ではなく動きで感情を表現するという事で、悲しい感情を表す仕草を全員で体験しました。

坂井さんは「想像力を働かせて登場人物の心の動きを読み取りながら鑑賞しましょう」とアドバイスしていました。

伊那能実行員会では「能楽を身近に触れながら楽しさや奥深さを知ってもらいたい」と話していました。

-

年金委員 功労者表彰

長年にわたり企業などで年金委員として指導や相談にあたった3人が、日本年金機構理事長表彰と理事表彰を受賞しました。

15日は伊那市内で表彰式が行われました。

伊那商工会議所の伊藤正さんは、日本年金機構理事長表彰を受賞しました

辰野町商工会の守山正孝さんと宮田村のタカノ株式会社の高嶋厚さんは理事表彰を受賞しました。

表彰は、11月の年金月間に合わせて毎年行われています。

受賞者を代表して伊藤さんは「今後もそれぞれの職場で年金事業の円滑な推進のためより一層努力していきたい」と話していました。

年金委員は、各企業や事業所などで、厚生年金や国民年金などの事務担当として相談や助言などを行う人です。

伊那年金事務所には上伊那8市町村の企業などからおよそ430人が年金委員となっています。 -

上伊那クリーンセンター 火入れ式

来年3月29日の竣工を予定している新しいごみ中間処理施設「上伊那クリーンセンター」の火入れ式が15日、伊那市富県の現地で行われました。

この日は現地で、安全な稼働を祈念して焼却炉に点火を行う火入れ式が行われました。

上伊那クリーンセンターは、2016年11月に着工し、建設工事が進められてきました。

12月3日からは実際にごみを処理する試運転で性能を確かめながら、調整などを行います。

式典には、上伊那広域連合や受注業者など100人ほどが参加し、神事を行って、安全な稼働を祈願しました。

上伊那クリーンセンターは、上伊那8市町村のごみ処理を行う施設です。

流動床式ガス化溶融炉で、1日当たり118トンのごみを処理します。

余熱を利用して蒸気タービンによる発電を行うほか、周辺には足湯やマレットゴルフ場も整備される予定です。

設計・建設・運営を一括で民間事業者に発注していて、完成後の維持管理も、合わせて委託されています。

上伊那クリーンセンターは来年3月29日竣工、30日から本稼働を予定しています。

センターの稼働によりこれまで燃やせないごみとして扱っていたプラスチックなどが燃やせるごみとして扱われるようになり、それに伴い分別方法も変更となります。

-

大萱の里で不審者侵入訓練

伊那市西箕輪の障害者支援施設「大萱の里」で、14日、不審者が侵入したとの想定で訓練が行われました。

伊那警察署の署員が扮する刃物を持った不審者が、施設の中に入ってきました。

利用者が注意を促し、職員が不審者をなだめに入ります。不審者は錯乱した様子で声を上げ刃物を振り回します。他の職員数人が駆け付け、サスマタで抑えにかかりました。

この訓練は、神奈川県相模原市で起きた障害者施設での殺人事件を受けて、大萱の里が、伊那警察署の協力を得て、3年前から毎年行っています。

大萱の里では、現在53人の長期入所者がいるほか、ショートステイを受け入れています。

対応訓練は、施設利用者も見学しました。

伊那署の署員は、「不審者の侵入から取り押さえるまで4分間でした。この時間にはまだ警察は到着していません。通報から警察官の到着までどう対応するかが大切です」と訓練を講評しました。

-

市内の小中学校にエアコン設置 14億円可決

伊那市議会臨時会が15日開かれ、市内の小中学校の教室へのエアコン設置に関する補正予算案が提出され、可決されました。

この日は、伊那市議会臨時会が開かれ、市側から市内の小中学校のエアコン設置に関する約14億3,100万円の補正予算案が提出され、全会一致で可決されました。これは国の補正予算が成立したことに伴うものです。

市内の全小学校15校の275教室と全中学校6校の145教室の、合わせて420室にエアコンが設置されます。普通教室はすべて、特別教室は必要に応じて設置されます。

伊那市では来年の夏に間に合うよう整備を進めていくとしています。

-

サクラコマ・ダルマ合格祈願

伊那市内の製造業などでつくるご当地お土産プロジェクトチームが開発した「サクラコマ」の合格祈願が15日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

この日は、プロジェクトチームのメンバーが弘妙寺を訪れ、田中勲雄住職のお経に合わせて合格祈願をしました。

サクラコマは、“完全地産の最終製品を生み出すこと”を目的に2012年に発足したご当地お土産プロジェクトチームが、2013年2月に完成させたものです。

回すと桜の花びらが開くコマで受験生にとって縁起がいいことから、毎年合格祈願を行い販売しています。

プロジェクトチームのリーダーで㈲スワニーの橋爪良博社長は「去年はSNSに『合格した』と載せている人がいて嬉しかった。受験生に応援の気持ちが届くよう祈念した」と話していました。

またこの日は、プロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くダルマ」の合格祈願も行われました。

サクラコマと高遠さくら咲くダルマの販売は、16日から高遠さくらホテルなどで行われます。

サクラコマは1個1,000円、だるまは小が1,000円、中が1,500円となっています。 -

西箕輪の五差路に花壇

伊那市西箕輪の地域住民と西箕輪中学校の生徒は、地元の景観を良くしようと、学校近くの五差路に花壇を作り、球根や苗木を植えました。

花壇は、西箕輪ふるさと景観住民協定者会と西箕輪地域協議会の会員が10月に整備をして作りました。

丸太で花壇の枠を作り、ハナモモとツツジの苗木を植えました。

14日は西箕輪中学校緑化委員会の生徒22人が、チューリップの球根を植えました。

整備事業は、伊那市からの補助金を活用して行われました。

西箕輪ふるさと景観住民協定者会によりますと、この場所は平成22年まで地下道があったということです。

その後、五差路に信号機がつけられ人が通れるようになりましたが、この場所に手は入らず草が生い茂っていたということです。

県道があり交通量が多く、近くのみはらしファームに県外から来る人も多いことから景観を良くしようと今回花壇づくりが行われました。

今後は、西箕輪中学校の緑化委員会が草取りや花の水やりを行うということです。 -

白鳥氏 当選から一夜明けて

任期満了に伴い、13日告示された箕輪町長選挙は、現職の白鳥政徳さんが無投票で2期目の当選を果たしました。

一夜明け、白鳥さんは「これから4年間が勝負の年になる」と今後の意気込みを話していました。

13日は、松島の選挙事務所に支持者130人が集まり白鳥さんの当選を祝いました。

一夜明けた14日は、当選祝いに訪れる来客の対応に追われていました。

白鳥さんは朝、5時に起床して新聞に目を通し日課としているブログの更新をしたということです。

当選から一夜明け白鳥さんは2期目に向け「やらなければいけない事をこれから着実にやる。責任を感じている」と話していました。

白鳥さんは、「今まで手があまり入っていなかった農業・工業・観光についても結果を出していきたい」と話していました。

白鳥さんは29日に初登庁し2期目をスタートさせます。

-

高校再編 中高生の声取り入れへ

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、より広く意見を集めるため、中高生を対象にした地域懇談会を開く考えを、13日に示しました。

上伊那地域の高校再編について検討を進める、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の会議が13日にいなっせで開かれ、中高生を対象にした懇談会を開催するとした案が示されました。

再編に関係する世代の意見を反映させようと開催するもので、上伊那地域の中学校15校・高校8校の生徒会長と参加希望生徒50人程度を予定しています。

委員同席のもと、参加者を中心に意見を交わすワークショップ方式で行う計画です。

またこの日は、より議論を深めるため会議の回数を予定より3回増やすとした今後のスケジュールも示されました。

今年度中に再編案をまとめる予定でしたが、年度をまたいで検討をする可能性もあるとしています。

高校再編の検討の延長については、今後、上伊那広域連合の正副連合長会に諮るということです。 -

独立開校60周年の節目を祝う

箕輪町の箕輪西小学校の独立開校60周年記念式典が9日に行われ児童による古田人形芝居の上演や学習発表が行われました。

式典では箕輪西小学校古田人形クラブが人形芝居を披露しました。

箕輪西小学校がある上古田地区では町指定無形文化財の古田人形芝居が地区住民でつくる保存会により受け継がれています。

保存会からの指導を受けた児童たちは巧みに人形を操っていました。

学年ごとに行われた発表では1年生が校歌の歌詞に合わせて描いた絵を披露しながら校歌を歌いました。

かつて箕輪西小学校は箕輪中部小学校の分教場で4年生までは今の西小に通い5年生になると中部小まで通っていたということです。

1959年昭和34年に箕輪中部小学校から独立し箕輪西小学校となりました。

式典に出席した保護者や地元住民は独立開校60年の節目を児童とともに祝っていました。

-

地域活性化イベント「リアル脱出ルーム」

伊那商工会議所青年部による地域活性化イベント「リアル脱出ルーム とある部屋からの脱出」が今月17日と18日に伊那市の

いなっせで開かれます。

1日に伊那商工会議所青年部が記者会見を開きイベントの概要について説明しました。

このイベントは5、6人のグループ別に、いなっせ内の施錠された室内で謎解きをして鍵を手に入れ制限時間内に部屋から脱出するものです。

使われる部屋は4部屋あり難易度別にレベル1からレベル4に分かれています。

レベル1と2は制限時間が15分で入場料は1人1回600円。

レベル3と4は制限時間が25分1人1回900円で前売り券はそれぞれ100円引きとなっています。

伊那商工会議所青年部では「中心市街地の大型施設を使い地域活性化につなげていきたい。」と話しています。

-

長野県高齢者作品展 入賞者を表彰

今年9月に佐久市で開催された信州ねんりんピック「長野県高齢者作品展」で伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは5人が入賞しました。

14日伊那市の伊那合同庁舎で表彰式が行われました。

伊那市の高林千尋さんは奨励賞を受賞しました。

作品は日本画でタイトルは「釣りする親子」です。

伊那市の宮脇智明さんは佐久市長賞を受賞しました。

作品は彫刻でタイトルは「もう、チョットで、とどくかな」です。

南箕輪村の高橋修司さんは長野県老人クラブ連合会会長賞を受賞しました。

手工芸の部の切り絵でタイトルは「夏祭り」です。

伊那市の福澤久子さんは奨励賞を受賞しました。

手工芸の部の衝立でタイトルは「梅花繚乱」です。

伊那市の中山清子さんは佐久市長賞を受賞しました。

写真でタイトルは「はい、どーじょ!!」です。

信州ねんりんピック「長野県高齢者作品展」は6つの部門があり県内から208点の出品がありました。

-

南箕輪村女性模擬議会

南箕輪村内の女性が生活に身近な課題などについて質問する女性模擬議会が、13日村役場で開かれました。

女性模擬議会では村内の女性8人が質問しました。

堀綾子さんは、「出産後の女性や夫に対するメンタルヘルスケア」について質問しました。

唐木村長は、「要望が多ければ実施する方向で考えていきたい」と答えていました。

南箕輪村女性議会は、男女共同参画の推進を目的に開かれたもので、村議会事務局によりますと、およそ30年ぶりだということです。

-

全県にノロウイルス食中毒注意報

長野県は県内で感染性胃腸炎患者の届出数が増加傾向にあることから14日、全県にノロウイルス食中毒注意報を発令しました。

県によりますと感染性胃腸炎は主に冬に流行しますがこの患者の

届出数が増加するとそれに伴いノロウイルス食中毒が発生する

傾向にあるということです。

予防策として石鹸での手洗いや食材には十分に火を通すことなどをあげています。

また調理業務に従事している人は下痢や腹痛など胃腸炎症状がある時は調理に従事しないよう呼びかけています。

-

権兵衛トンネルで訓練

伊那と木曽を結ぶ国道361号の権兵衛トンネル内で、事故を想定した訓練が、13日に行われました。

訓練は、トンネル内を全面通行止めにして、木曽側からおよそ350m進んだ場所で行われました。

トラックが運転を誤り、対向車線を走行していた普通乗用車と正面衝突したとの想定です。

両方の車には運転席と助手席に1人ずつ乗っていて、それぞれ運転手は軽傷、助手席に乗っていた人は重傷の想定です。

上伊那広域・木曽広域の消防隊員が、負傷者を車両から救出していました。

また、衝突した車から漏れた燃料に引火して車両火災が発生したとの想定で、消火訓練も行われました。

訓練には、県や消防、警察などから86人が参加しました。

木曽建設事務所によりますと、権兵衛トンネルは平成18年2月に開通して以降、通過台数が徐々に増え、平成29年度は1日平均およそ4,000台が通っているということです。

これまで、トンネル内での大きな事故は発生していません。

木曽建設事務所の米倉剛所長は「今後、想定外の事故や災害が起きることも考えられる。個人でシミュレーションをしたり各機関の相互連携を深めてほしい」と話していました。 -

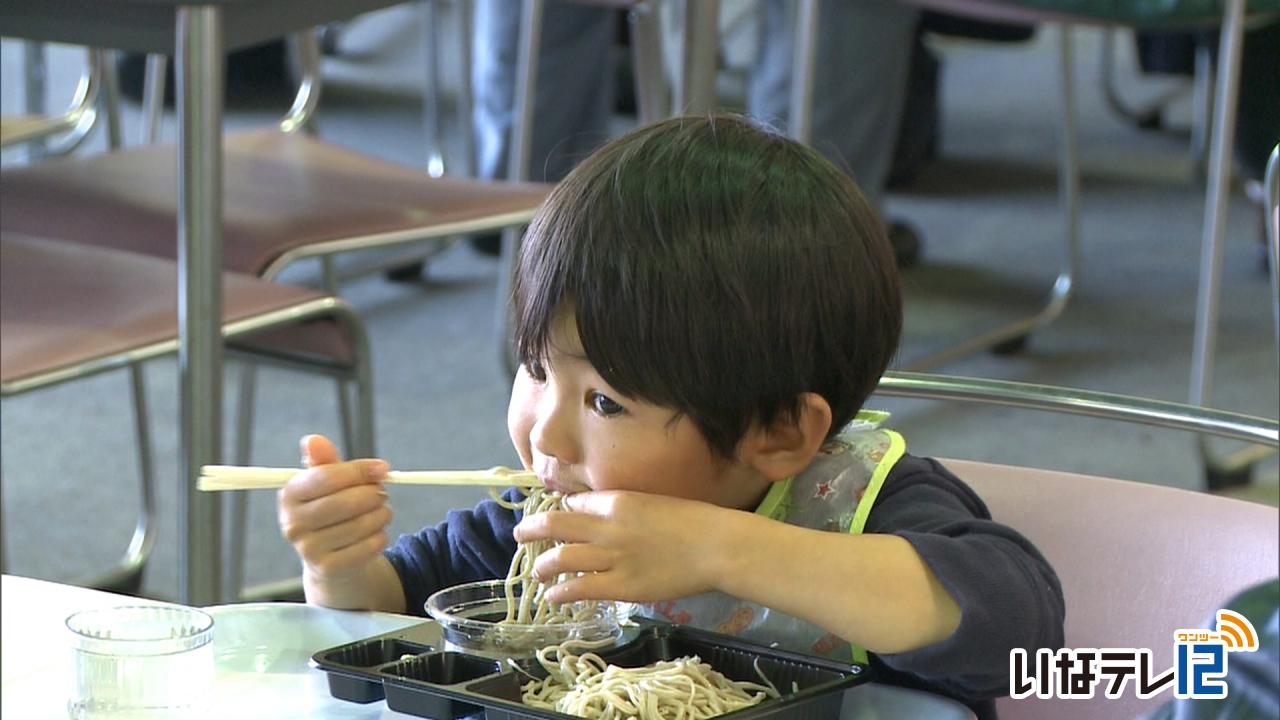

給食甲子園の献立 生徒が味わう

12月8日から東京都で開かれる「全国学校給食甲子園」の本大会に伊那市の長谷中学校が出場します。

13日は、生徒がそのメニューを給食で味わいました。

この日は長谷中の給食に、大会にエントリーするメニューが出され、生徒が味わいました。

アマランサスともちきびが入った「雑穀せんべい汁」、地元の野菜を使った「旬野菜の彩り和え」、長谷中の生徒が作ったラー油を使った「長谷の太陽の巻物」など、生徒のアイデアを元に、栄養教諭と調理師が作った地元の暮らしに密着したメニューです。

全国学校給食甲子園は、学校給食の充実を図り多くの人に関心を持ってもらおうとNPO法人21世紀構想研究会が2006年から毎年開いていて、第1回大会では長谷中が優勝しています。

今年は全国から1701校が出場し、長谷中は3回の予選を勝ち抜いて、来月8日の本大会に出場する12校に選ばれました。

給食を食べた生徒は「春巻きがおいしかった」「いつも美味しい給食を出してくれているので、大会でも頑張って欲しい」と話していました。

栄養教諭の原真理子さんは「第1回の優勝校なのでプレッシャーはあるけれど、頑張ってきたいです」と話していました。 -

町長選 白鳥氏無投票で再選

任期満了に伴う箕輪町長選挙が13日告示され、無所属で現職の白鳥政徳さん以外立候補の届け出はなく無投票で2期目の当選を果たしました。

白鳥さんは「大勢の町民の皆さんに沿道に出ていただき話を聞いていただいた。大変嬉しく思います。責任の重さを大変感じている」と話していました。

白鳥さんは昭和29年8月17日生まれの現在64歳です。

元県職員で県立病院機構本部事務局長や松本地方事務所長などを務めました。

2014年の町長選に初めて立候補し新人同士の一騎打ちを制して初当選しました。

2期目の政策としてU・Iターン応援プロジェクトを立ち上げ若者や女性、子育て世代のU・Iターンを推進するとしています。

また、町や企業が一体となり「長寿のまち箕輪」を実現するため健康づくり推進条例を制定する他、統合が計画されている木下北保育園と木下南保育園の新しい保育園を2022年度中に開園できるよう取り組むとしています。

午前8時過ぎ松島の選挙事務所におよそ150人の支持者が集まりました。

立候補の届け出を済ませると白鳥陣営は出陣式を行いました。

事務所前で第一声をあげた後、白鳥さんは町内をくまなく回り地域住民に支持を訴えました。

午前10時50分選挙事務所に戻って一息。

縁起を担ぎソースかつを食べて腹ごしらえです。

午前11時に再び車に乗り込み町内全域を回りました。

白鳥さんの初登庁は29日で任期は2018年11月29日から2022年11月28日までとなっています。

-

園庭の木モチーフの園児作品展

伊那市内の保育園や幼稚園の園児が制作した、園庭の木の絵を展示する「みんなのアートギャラリー」が、伊那図書館で13日から始まりました。

会場には、伊那市内24の保育園・幼稚園の園児が、園庭にある木を切り絵などで表現した作品が並んでいます。

9月30日の「伊那市環境展」で展示を予定していましたが、台風の影響で中止になったことから今回開かれました。

「みんなのアートギャラリー」は、11月20日(火)まで、伊那図書館で開かれています。 -

CATV杯サッカー大会 箕輪A優勝

第12回CATV杯上伊那6年生サッカー大会が12日伊那市長谷の美和湖グラウンドで開かれ、箕輪少年サッカークラブAが初優勝しました。

決勝戦は3連覇を狙う赤いユニフォーム、TopStoneINAと、初優勝を目指す緑のユニフォーム、箕輪少年サッカークラブAの対戦となりました。

前半、トップストーンが攻めますが箕輪の堅い守りになかなか点が入りません。

0対0のまま迎えた後半、箕輪の唐澤友作君がゴールを決め、先制点をあげます。

試合はそのまま箕輪が逃げ切り、1対0で初優勝を果たしました。

準決勝、決勝の試合の模様は、12月8日からご覧のチャンネルで放送します。

-

羽広菜かぶ 今季の収穫始まる

伊那市西箕輪の伝統野菜羽広菜かぶの今シーズンの収穫作業が、12日から始まりました。

今年は、秋に暖かい日が続き、例年以上に出来がいいということです。

12日は、西箕輪の農家でつくる羽広菜生産加工組合のメンバーの共同圃場で、今シーズン初めての収穫が行われました。

羽広菜かぶは、円すい型で上部が赤紫色に着色する信州の伝統野菜で、しゃきしゃきした独特の食感と甘みが特徴です。

収穫した羽広菜かぶは、添加物は使わず、酒粕、味噌、砂糖と昔ながらの味付けで漬けています。

今年は、4トンの収穫を見込んでいて、9月に暖かい日が多かったことから例年以上に大きくていいものができたということです。

漬け込み作業は、あすからみはらしファーム内の加工場で行われます。

羽広菜のかぶ漬は、来月から来年3月ごろまで、みはらしファームや市内のスーパーなどで販売されるということです。 -

西箕輪線 路線バス継続へ協議

伊那バス株式会社が運行する路線バス「西箕輪線」が年間3千万円以上の赤字となっていることについて、南箕輪村の唐木一直村長は、「路線を維持していく方向で進めていきたい」との考えを示しました。

村議会全員協議会が、12日に役場で開かれ、西箕輪線の現状について説明がありました。

西箕輪線は、伊那市西町の伊那バス本社前を起点に、伊那中央病院や信大農学部を通って西箕輪与地南までを結ぶ路線です。

片道13.1キロで、このうち南箕輪村分は3キロです。

利用者は年間3万3,000人で、平日は12便運行しています。

年間で伊那市は278万円、南箕輪村は82万円を補助していますが、昨年度の赤字額がおよそ3,700万円となり路線の維持が困難なことから、伊那バスではさらなる支援を求めています。

赤字額を全額補助した場合の村の補てん分は861万円です。

先月開かれた伊那市地域公共交通協議会では、存続を前提に村と協議していくことが了承されています。

唐木村長は、「運行日や本数の見直しも含めて、伊那市、伊那バスと協議していく」との考えを示しました。

全協では他に、一般質問や本会議で村長などが議員の質問に対して逆質問することができる「反問権」を村議会基本条例に追加することが了承されました。

反問権は、来年3月議会から与えられます。 -

ついで見回りでニホンジカ158頭を捕獲

国有林内で効率的にニホンジカを捕獲するため治山工事を請け負う作業員が作業のついでにワナを確認する「ついで見回り通報」で158頭を捕獲したことがわかりました。

これは12日開かれた、南信森林管理署管内の市町村で集まる、国有林野等所在市町村長有志協議会の総会で報告されたものです。

「ついで見回り・通報」は、南信森林管理署の請負事業所の宮下建設がニホンジカがワナにかかっているのを見つけたら、上伊那猟友会に通報するというもので、3者は今年8月に基本合意書を取り交わしました。

猟友会の負担を少なくし、効率的にシカを捕獲する狙いです。

宮下建設は、伊那市長谷の浦国有林内の船形沢地すべり工事を行っていて8月31日から11月3日まで作業へ向かう通勤時や休憩時間にワナの見回りを行いました。

作業場所へ向かう道路周辺に125基のワナを設置し、およそ2か月で158頭のニホンジカを捕獲したということです。

南信森林管理署では、効果があったとして、この取り組みを拡大していきたい考えです。

-

町長選 無投票の公算高まる

任期満了に伴う箕輪町長選は13日に告示されます。

現在、出馬を表明しているのは現職で2期目を目指す白鳥政徳さんのみで、無投票の公算が高まっています。

箕輪町長選に立候補を表明しているのは、無所属・現職・1期目・福与の白鳥政徳さん64歳です。

白鳥さんの他に表立った動きはなく、無投票の公算が高まっています。

12日現在の選挙人名簿登録者数は男性1万101人、女性1万164人合わせて2万265人です。

町長選は、13日告示、18日投開票の日程で行われます。 -

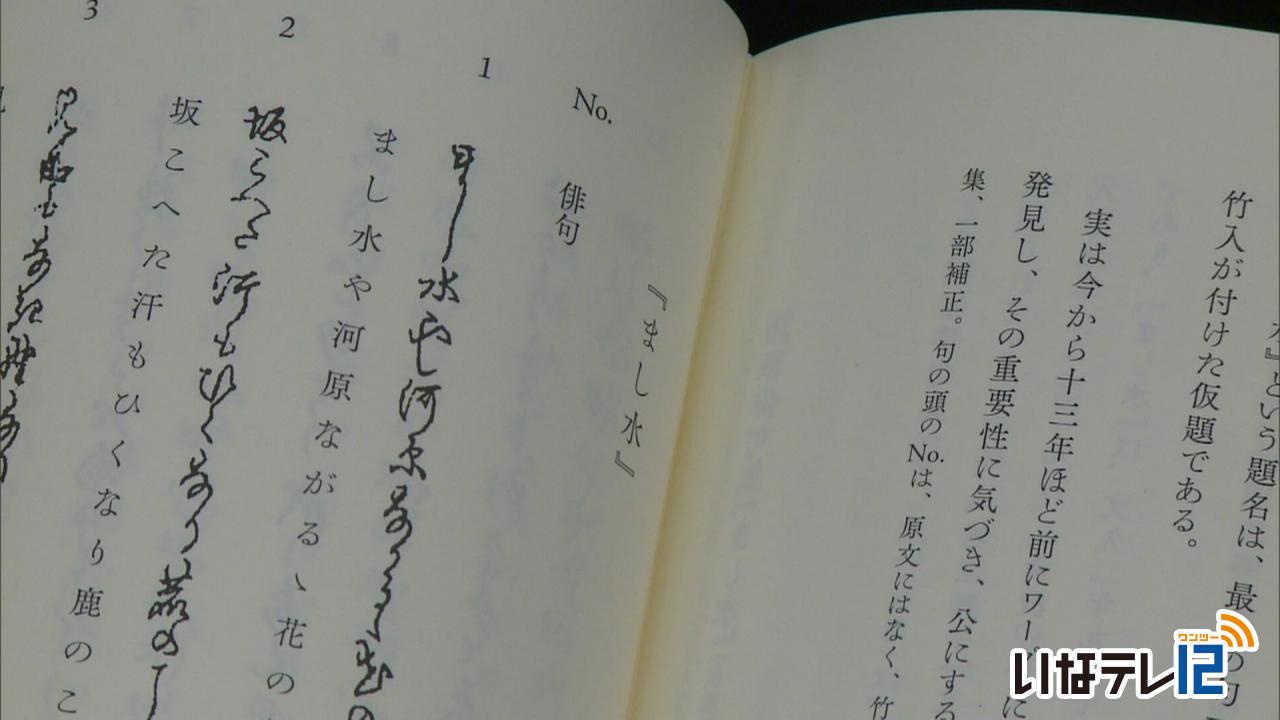

井月初の句集「まし水」解説

井上井月顕彰会の竹入弘元副会長は、井月が編集した最初の諸家俳句集「まし水」について説明をしました。

11日は伊那市内で顕彰会の理事会が開かれ理事会の前に竹入副会長が説明をしました

諸家俳句集は、井月自身の句は最後の一句のみで、他は弟子や知人などの句を集めたものです。

井月の初の句集はこれまで、江戸時代後期の1863年に出された「越後獅子」だとされてきました。

竹入さんによりますと「まし水」はそれよりも1年早い1862年に出された最初の句集だという事です。

作品数は173句と他の句集の半分ほどで手始めに作ったのではないかと話していました。

「まし水」については、9月に発刊された新編・漂泊の俳人井月全集に掲載されています。

-

手話と共生する社会を 聴覚障害者大会

第24回長野県聴覚障害者大会が、南箕輪村民センターで11日に開かれ、手話言語による会話や発信がどこでもできる共生社会を目指す、とした大会宣言が採択されました。

大会では宣言の他、市町村の手話言語条例制定の実現や、聴覚障害者の防災対策の構築、就労・雇用の拡充など、8つの大会決議案が示され、採択されました。

また、長年に渡り聴覚障害者の福祉向上に寄与したとして、今年4月に亡くなった、伊那市西箕輪の城取定幸(さだゆき)が表彰され、妻の香(かおる)さんが表彰状を受け取りました。

城取さんは、上伊那聴覚障害者協会の会長を務めたほか、高校生に手話を教えるなどの活動を通じて普及活動を進めました。

香さんは「いつも出かけては活動していた。受賞はとてもうれしいです」と話していました。

大会には、県内各地の手話サークルや手話通訳ボランティアなど、およそ180人が出席しました。 -

観客を魅了 伊那フィル定期演奏会

伊那フィルハーモニー交響楽団の第31回定期演奏会が11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

伊那フィルハーモニー交響楽団は、市内を中心におよそ60人で活動していて、毎年この時期に定期演奏会を開いています。

今年は、チャイコフスキーの代表作のひとつ、交響曲第6番「悲愴」を演奏し、訪れた人たちを魅了していました。 -

伊那製バルブ ミッション完了

国際宇宙ステーションの実験試料を乗せた小型カプセルが11日無事に地球に到着しました。

この小型カプセルには伊那市で作られたバルブが使われていて、関係者がカプセルの帰還を見守りました。

午前6時、カプセルの姿勢制御を行う為のバルブを製造した伊那市高遠町に工場がある伸和コントロールズの社員と家族10人ほどが上ノ原工業団地に集まりました。

集まった社員は小型カプセルを撮影しようとカメラを準備したり、スマートフォンで情報を確認していました。

カプセルは午前6時40分頃に日本上空を通過し、伊那からは南西の方角に見える予定です。

JAXAは国際宇宙ステーションへ無人物資補給器「こうのとり7号」を9月に打ち上げました。

伸和コントロールズのバルブは、その中の小型カプセルに使われ、地球に帰還する際の姿勢制御などを行います。

カプセルには国際宇宙ステーションの実験試料が乗せられ、日本が独自に回収するのは今回が初めてとなります。

予定時刻の午前6時40分を過ぎました。

残念ながらカプセルを見つける事ができず、伊那からは帰還の様子を観察する事はできませんでした。

JAXAは小型カプセルはきょう午前6時38分に大気圏に再突入し、南鳥島近海に着水したと発表しました。

伸和コントロールズでは、この成果を地元の人にも知ってもらおうと来月JAXAの職員を伊那市に招き講演会を開く予定です。

-

西春近新そば&きのこ祭り

伊那市のそばイベント5週連続ぶっとおしそば三昧の最後となる西春近新そば&きのこ祭りが11日伊那スキーリゾートきのこ王国で行われました。

会場には家族連れなどが訪れ打ちたてのそばを味わっていました。

このイベントは信州そば発祥の地伊那をPRしようと先月から5週連続で企画されました。

初回の行者そば祭りは台風の影響で中止となりましたが、その後は毎週イベントが行われ今回がその最後のとなります。

春近そばの会会員が、西春近産のそば粉で打ちたてのそばを1杯500円で提供しました。

会場では昼時になると、伊那商工会議所女性会が信州そば切り音頭を披露し、イベントを盛り上げていました。

-

総合展で伊那西ガレット販売

伊那市の伊那西地区総合展が10日に伊那西小学校で開かれ、地元産の食材を使った伊那西ガレットが販売されました。

伊那西地区で採れたブロッコリーやほうれん草、きのこ、カブ、リンゴ、ブルーベリーなどの食材を使い80食分のガレットが作られました。

地元有志でつくる「伊那西地区を盛り上げる会Wassai和彩西(わっさい)」が特産品を使ったガレットとして販売したものです。

総合展での販売は今年で2年目で、昼時には予約をした地域住民が次々と買い求めていました。

総合展は地区の文化祭と伊那西小学校の学習発表会を兼ねて昭和59年から毎年この時期に開かれていて今年で35回目になります。

各教室では、総合学習や授業で取り組んだ子供たちの作品が展示されました。

体育館では生け花や手芸、陶芸など地域住民の作品が並びました。

このほか、地元の有志による木工教室が開かれ、子ども達が木の人形作りに挑戦していました。

伊那西地区では「年に1回住民同士が集まる事で地域の繋がりを大切にしていきたい」と話していました。

1211/(水)