-

高遠学園構想を提案

高遠高校振興会理事会が6日高遠高校で開かれ振興会理事の松田泰俊伊那市教育委員長が地域の小中学校と連携を図る高遠学園構想を提案しました。 高遠高校振興会理事会には伊那市や教育関係者など20人が出席しました。 高遠学園構想は高遠高校の生徒が定期的に中学校や小学校に出向き交流を深めていくものです。 出席者からは「生徒のなかで割合の多い東部中や春富中との連携も必要」「互いのニーズに合わせたものにしなければならない」といった意見が出ていました。 高遠高校では福祉や芸術などコース制の特長や魅力を発信し進学希望者の増加につなげたいとしています。

-

上伊那地域の観光消費額減少

上伊那地域の観光振興について考える観光戦略会議が6日伊那市のいなっせで開かれました。 会議では去年上伊那地域への観光客は増加したものの消費額は減少したことが報告されました。 会議には観光関連業者や行政機関などから14人が出席しました。 報告によりますと去年、観光で上伊那地域を訪れた人は460万人で一昨年を2万8,000人上回りました。 しかし観光消費額は107億円で一昨年を4億円下回っています。 上伊那観光連盟が県内や首都圏、関西方面で1,000人を対象に調べた観光調査によりますと上伊那を知らない人が29%。知っているが訪れたことがない人が38.5%となっていて認知度の拡大や積極的な誘客の実施が必要としています。 貸切観光バスの制度改正により距離的な制約から首都圏からの日帰り客は減少傾向にあるとして宿泊型へシフトするべきとしています。 上伊那地域観光戦略会議では観光資源の掘り起こしや満足度向上を図るなど観光客増加に向けた取り組みを強化していくとしています。

-

神子柴区オリジナル大麦焼酎が完成

南箕輪村神子柴区の住民有志による、オリジナルの大麦焼酎「大清水」が完成しました。 万灯用大麦焼酎「大清水」と名付けられたこの焼酎は、去年収穫した地元産の大麦と米の他に、住民が飲み水として利用している湧水が使われています。 3日は、試飲会が神子柴公民館で開かれました。 神子柴区では、お盆の伝統行事振りまんどを現在でも行っていて、10年ほど前からは材料となる大麦を自分たちで育てています。 まんどには、大麦の殻が使われますが、実の部分は活用されていませんでした。 この状況をなんとかしようと、今回伊那市の漆戸醸造に協力してもらい、焼酎200本を製作しました。 試飲会では、地元産の野菜をつまみに焼酎の出来を確認していました。 焼酎は、伊那市の漆戸醸造で買うことができ、1本720ミリリットル入りで価格は1,250円となっています。

-

春富中七夕コンサート

伊那市の春富中学校で、3日、七夕コンサートが開かれ、タレントのなるみさんが歌を披露しました。 コンサートは、PTAでつくる「いぶきの会」が毎年七夕に近いこの時期に開いているもので、生徒や保護者などおよそ230人が集まりました。 地域で音楽活動をしている個人やグループを毎回招いていて、今回は春富中出身のなるみさんがゲスト出演しました。 コンサートでは、生徒がなるみさんの歌に合わせて手拍子をしたり振付けをまねるなど盛り上がっていました。 また、この日が誕生日だったなるみさんにサプライズで歌が贈られました。

-

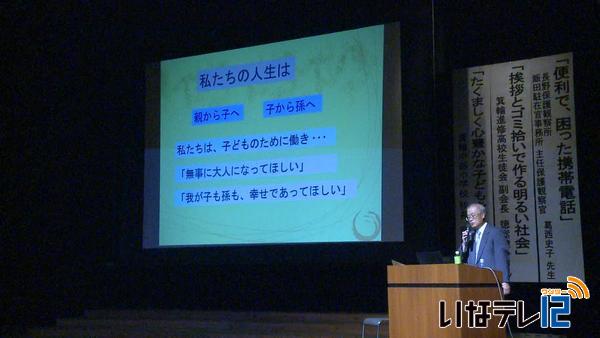

社会を明るくする運動 上伊那北部地区大会

第65回社会を明るくする運動・青少年健全育成推進上伊那北部地区大会が5日、箕輪町文化センターで開かれました。 大会には、箕輪町や辰野町からおよそ180人が参加しました。 この大会は、箕輪町と辰野町の関係団体でつくる青少年健全育成推進委員会が開きました。 昨年度の県の作文コンテストで優秀賞を受賞した箕輪北小5年の松見すみれさんが、作文を朗読しました。 また、大会では、箕輪中部小の岡田誠校長が講演しました。 岡田さんは、「心豊かな良い子を育てるためには学校・家庭・地域が連携し、子どもを勇気づけたり、成長を共感しあうことが必要」と話していました。

-

メイクやクラフト体験「新しい出会い」

上伊那のメイクサロンやクラフト教室などが出店した新しい出会いと題したイベントが5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 このイベントは、それぞれの活動について知ってもらおうというもので、会場には、小物作り、メイク講座など、13のブースが設けられました。 伊那市や箕輪町でクラフト教室などを開いているストロベリーファームは、お菓子をかたどったアクセサリーやガラス瓶のペイントのブースを出展し、にぎわっていました。 実行委員長で、伊那市狐島でメイクサロンを営む城取ゆかりさんは、「それぞれの仕事を活かし、家族や友達で楽しめるイベントをこれからも開いていきたい」と話していました。

-

伊那ビデオクラブコンクール表彰式

伊那ビデオクラブの作品コンクール表彰式が、5日伊那市のいなっせで行われました。 伊那市長賞には、河野ひさしさんの作品「桜咲く高遠 中学生のおもてなし」が選ばれました。 高遠中学校の生徒たちの観桜期の対応をとらえました。 伊那ケーブルテレビ賞には、市川東明さんの作品「上高地河童橋を訪ねて」が選ばれました。 後藤監督賞には、赤羽仁さんの作品「最後の大般若法要」が選ばれました。 また、伊那ケーブルテレビ放送部門では、河野ひさしさんの作品「伊那の被爆柳」が優秀賞に選ばれました。 伊那ビデオクラブの赤羽仁会長は、「心ゆさぶられる作品が多かった」とあいさつ。 伊那ケーブルテレビの向山公人会長は、「今後も地域振興や活性化に貢献してもらいたい」と期待しました。 映画監督の後藤俊夫さんは、「どこに出しても恥ずかしくない作品ばかりだった」と講評しました。 今回入賞した17の作品は、今後伊那ケーブルテレビで放送する予定です。

-

グリーンファームに香茸どっと

伊那市の産直市場グリーンファームにこの時期としてはめずらしい香茸がどっと並びました。 3日ほど前、南アルプスのふもとからどっと持ち込まれたということです。 コウタケは、秋のキノコで、9月に入ってから入荷するのがふつうということで、担当者も驚いています。 コウタケは、高級キノコで、炊き込みごはんやホイル焼きにして味わいます。 珍しさも手伝って価格も高め。 100g400円の値がつけられています。

-

新山でミヤマシジミ生息確認

伊那市富県新山の和手上地籍で、環境省のレッドリスト、長野県の準絶滅危惧種に指定されている蝶、ミヤマシジミが生息していることが確認されました。 近くに住む伊澤敏明さんの案内で、現地に向かい、カメラがその様子をとらえました。 羽を広げた長さが3センチほどで、500円玉よりひとまわり小さい大きさです。 雄の羽の表面は、青紫色をしています。 この場所は、新山の和手上地籍で、ミヤマシジミのえさとなるコマツナギが群生しています。 幼虫もみつかりました。 伊澤さんは、去年から観察を続けていて、今年は、ここ何日かで幼虫がみられるようになったということです。 伊澤さんは、今後も仲間たちと保護育成活動を続けていくことにしています。

-

信州の陶芸作家17人展

長野県内の陶芸家による展示会「信州の陶芸作家17人展」が、4日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、17人の作品およそ500点が並べられています。 展示会は、県内で活躍する陶芸家の交流と作品の発表の場として年に1回開かれているもので、かんてんぱぱでは12回目、通算では36回目となります。 会場には、17人の作品が顔写真付きで展示されている他、「光」をテーマにしたコーナーもあり、それぞれの作家が自分の作品にあった世界観を表現しています。 17人のうち、伊那ケーブルテレビエリア内からは、伊那市長谷に工房を構える竹島覚二さんが参加しています。 竹島さんの作品は、薪の窯で焼いたものと電気の窯で焼いたものがあり、茶道具や文房具を中心におよそ30点を展示しています。 信州の陶芸作家17人展は、13日月曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 4日と5日の2日間は、それぞれの作家の茶碗で抹茶を飲むことができるイベントも行われています。

-

夢縁日フェスティバル

県内各地の44の店舗が出店する夢縁日フェスティバルが、伊那市西春近の住まいDEPOショールームで5日まで開かれています。 会場には、飲食店やエステサロン、自動車販売店などが出店した44のブースが並んでいます。 夢縁日は、伊那市内の飲食店や建築業の経営者でつくる実行委員会が、地域の人たちに県内の様々な業種を知ってもらおうと開いているもので、今年で2回目です。 飲食や物販の他、工作や占い、ボディペイント体験などのブースがあり、訪れた人たちは、それぞれのコーナーで楽しんでいました。 夢縁日フェスティバルin伊那は、5日まで伊那市西春近の住まいDEPOショールームで開かれています。 5日はヨガ体験や、地元出身のアイドルグループパラレル☆ドリームのライブも行われます。

-

認知症を考える市民のつどい

認知症について理解を深めてもらおうと、「認知症を考える市民のつどい」が4日伊那市のいなっせで開かれました。 これは、認知症について正しく理解し、支えあいの地域を作っていこうと伊那市が開いたものです。 伊那市山寺在住で、89歳の父親を介護している櫻井豊さんが体験を発表しました。 また、日本医科大学精神神経科助教の上田諭さんが「治さなくてよい認知症」と題して講演しました。 上田さんは、「認知症は加齢が原因で起きるため、治らない。そのことを理解し、否定的な言葉で本人を追い詰めるのではなく、できることの中で元気で楽しく暮らすことが目標」などと話していました。 会場には市内からおよそ300人が訪れ、話に耳を傾けていました。

-

伊那市西春近 酒井花枝さん宅であじさい見頃

伊那市西春近沢渡の酒井花枝さん宅の庭であじさいが見ごろとなっています。 酒井さん宅の庭では、いろとりどりのあじさいが見ごろとなっています。 96歳になる酒井さんが、20年ほど前から家の裏にある竹林で育てはじめ、徐々に数を増やしていったということです。 娘の茂美さんは、「あじさいは母の生きがいになっている。今年は特に花が大きく、きれいに咲いたのでぜひ見に来てほしい」と話していました。 花は2週間ほど楽しめるということです。

-

伊那西高校文化祭「西高祭」4日と5日一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」の一般公開が、4日と5日の2日間の日程で始まりました。 31回目となる今年の西高祭のテーマは「ヒロイン~弾けろ!最強のteenager~」です。 西高祭を通じて、1人ひとりが主人公になり輝いてほしいという願いが込められています。 4日は、午後1時から一般公開が行われ、玄関前の屋台は生徒や保護者、一般の来場者で賑わっていました。 校内では、伊那西高校の教員をパネルにして一緒に写真が撮れる「妄想フォトシアター」や、4月に行った沖縄修学旅行をテーマにした展示など、各クラスの工夫を凝らした企画が用意されています。 3年3組の教室では、スーパーマリオの世界観を体感することができます。 他にも、茶華道クラブによるお点前披露など、クラブの体験コーナーも用意されています。 一般公開は5日も行われ、時間は午前9時30分から午後3時までとなっています。 講堂では、演劇クラブや英語研究クラブなどによるステージ発表も行われます。

-

伊那市プレミアム商品券 販売から3時間で当日分完売

伊那商工会議所などは、1万円で1万2,000円分の買い物ができる「い~な伊那プレミアム商品券」を4日販売し、開始からおよそ3時間で当日分が完売しました。 販売開始30分前にはおよそ1,700人が並び、長い列ができていました。 い~な伊那プレミアム商品券は、伊那商工会議所と伊那市商工会、JA上伊那が販売するものです。 商品券は1,000円の券が12枚綴りとなっていて、市内456店舗で使用することができます。 過去に3回販売していますが、今回はこれまでより10%プレミアム率が高い20%となっています。 販売総額も過去最高の3億円で、初日の4日は2億円分が用意されました。 訪れた人の多くは、1人の限度額10万円分を購入していました。 プレミアム商品券は、販売開始のおよそ3時間後の午前11時45分に完売となりました。 なお商品券の有効期限は、10月31日までとなっています。 5日は、1億円分の販売が行われ、時間は午前9時からを予定しています。 また、商品券の販売に合わせ、商店主らでつくる伊那市コミュニティーカード協同組合は、い~なちゃんカードのポイントが5倍になるキャンペーンを行っています。 商店街で商品券を使うと、100円の買い物で5円分のポイントがつきます。 キャンペーン期間は、今月31日までとなっています。 5日までは、新規加入の特設ブースが設置されている他、期間中加盟店10店舗で無料で加入することができます。

-

倒木で国道361号一時通行止めに

伊那市の美篶と高遠町境の国道361号で、3日朝倒木があり、一時通行止めとなりました。 道路を管理する伊那建設事務所では、松くい虫による松枯れと昨夜からの雨が原因とみています。 倒木があったのは、伊那市高遠町鉾持の国道361号で、午前8時頃、道路北側の崖の上の赤松の木が落下しました。 これにより、現場は2時間近く通行止めになりました。 けが人や車両の被害はありませんでした。 道路に落ちた松の撤去作業が終了した午前9時44分に通行止めは解除されました。

-

宮下議員と若林議員がJA上伊那の施設を見学

JA上伊那の施設に宮下一郎財務副大臣と若林健太参議院議員の2人が、27日、現地視察研修に訪れました。 南箕輪村のあじ~な農園では、総合的病害虫・雑草管理IPMの実証実験の様子を見学しました。 JA上伊那などは、今年からIPMを取り入れた野菜づくりに取り組んでいて、視察研修はこの取り組みを知った2人が希望したものです。 ハウス内では、害虫の発生状況を毎日確認し、必要に応じて天敵となる虫や微生物農薬を使用することにしています。 2人は、農薬メーカーや農場の担当者などから生育状況などについて話しを聞いていました。 視察研修ではこの他に、伊那市と駒ケ根市の酪農施設などを見学したということです。

-

東京オリンピックで上伊那産のアルストロメリアを

伊那市とJA上伊那は3日、2020年に東京で開催される東京オリンピックで、上伊那産のアルストロメリアを活用してもらえるよう、国へ要望しました。 2日は、白鳥孝市長と御子柴茂樹組合長が農林水産省を訪れ、皆川芳嗣事務次官に要望しました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で、年間に1300万本程栽培されています。 1998年の長野オリンピックでは、上伊那産の花を各会場に飾り、好評だったということです。 白鳥市長と御子柴組合長は、アルストロメリアは暑い夏でも花持ちがいいのでぜひ使ってもらいたいと話していました。 皆川事務次官は「この提案を活用していきたい」と話していました。 午後は財務省を訪れ、長野5区選出の衆議院議員で財務副大臣の宮下一郎さんにも協力を求めました。 白鳥市長は「認められれば上伊那のアルストロメリアを世界に発信できる」と話していました。

-

今年も新宿高野で伊那産のブルーベリーフェア

京都新宿区にある老舗のフルーツ専門店新宿高野で、今年も1日から伊那産のブルーベリーを使ったフェアが始まり、多くの人で賑わっています。 これは、伊那市とJA上伊那が協力して伊那市をPRしようと開かれたもので、今年で2年目です。 3日は、フェアを中心となって進めてきた伊那市とJA上伊那の職員でつくるプロジェクトチームが販売促進を行っていました。 新宿駅東口にある新宿高野は創業から130年の老舗で、全国各地の高級フルーツのギフトや加工品などを扱っています。 新宿高野で使われているブルーベリーは、伊那市高遠町勝間などで生産されたものです。 甘みの強いブルーレイと酸味があるブルークロップを使ったショートケーキやタルトの他、サラダも並びました。 また、高野が監修し、伊那市とJA上伊那が共同で開発した果実ゼリーが先行販売されました。 地元では7月中旬から販売されることになっています。 また3日は、フルーツ教室が行われブルーベリー生産者が講師を務めました。 教室では、参加した主婦たちが伊那産のブルーベリーを使ったデザートなどを味わいながら話を聞いていました。 新宿高野のブルーベリーフェアは今月15日まで開かれています。

-

伊那北小学校5年2組 コマツナギ植樹

総合学習の一環でチョウについて学んでいる伊那北小学校の5年2組の児童は、全国的に生息数が減少している蝶ミヤマシジミの幼虫のエサとなるコマツナギの苗を3日、校内の畑に植樹しました。 伊那北小学校の5年2組では、総合学習でチョウについて調べたり観察を行っています。 児童はこれまで本や図鑑などでミヤマシジミについて調べてきましたが、実際に自分達の目で見てみたいと今回植樹することにしました。 この日は、学校近くの山にあったコマツナギの苗およそ20本を、上牧区の住民グループ「上牧里山づくり」のメンバーと共に植樹しました。 今回植樹したコマツナギは、児童の取り組みを知った里山づくりのメンバーが用意したものです。 5年2組では、学校周辺で見つけたチョウのマップをつくるほか、ミヤマシジミが確認できたら観察会を開く予定です。

-

伊那谷九条の会 反戦平和訴える街頭宣伝

反戦平和を訴える上伊那在住者でつくる伊那谷九条の会は、安全保障関連法案に反対する街頭宣伝を3日、伊那市のいなっせ前で行いました。 この日は、伊那谷九条の会のメンバー3人が、「NO!戦争法案」と書かれたボードを手に、ビラを配りながら通行人やドライバーに平和の大切さを訴えていました。 伊那谷九条の会は、集団的自衛権の行使容認が閣議決定したことを受け、去年7月に発足しました。 会ではこれまで、デモ行進をしたり平和について考える集会を開くなど、反戦平和を訴える活動を行ってきました。 会では、10日にも「上伊那縦断ピースアピール」と題して、辰野町から中川村までの国道沿いなどでビラ配りを行う予定です。

-

地域密着型サービス事業 公募

伊那市高齢者施策推進会議の初会合が6月29日に、伊那市役所で開かれました。 この日は白鳥孝市長から16人に委嘱状が手渡されました。 会議では、今年度の事業計画が示されました。 平成28年3月末までに伊那市地域密着型サービス事業の、小規模多機能型居宅介護施設を完成させ、1か月以内に事業を開始できる事業者を公募することが承認されました。 伊那市地域密着型サービス事業は、介護施設の利用者が市内在住者に限定されるものです。 市内には、3つの地域密着型の介護施設があります。 公募は、7月1日からを予定していて、伊那市のホームページなどから申し込みできるということです。

-

文化施設の職員を対象とした救急講習会

伊那市高遠町の文化施設の職員を対象とした救急講習会が2日高遠町歴史博物館地域間で開かれました。 2日は、高遠町歴史博物館、伊那市民俗資料館、高遠町図書館の職員7人が講習を受けました。 指導したのは応急手当普及員ので伊那市教育委員会の井坪聖さんです。 今年6月に歴史博物館と民俗資料館にAEDが設置されたことから、来館者の不測の事態へ対応できるようにと開かれました。 講習では、胸骨圧迫の方法やAEDの使い方を学びました。 参加者は人形を使い、実際の流れに沿って処置の仕方を確認していました。 井坪さんは、「処置の前に周りの状況を見て、自分の安全を確保してから行うことが大切。地震などで展示物が倒れてきそうな場合には、安全な場所に移動させてから行うと良い」などと指導していました。

-

伊那市の幼稚園の利用者負担金 1割引き下げを諮問

伊那市の白鳥孝市長は、幼稚園の利用者負担金を、来年度から1割程度引き下げるとした改定案を審議会に諮問しました。 24日、伊那市子ども・子育て審議会が開かれ、白鳥孝市長が丸山毅一会長に諮問書を手渡しました。 改定案は、国の制度改正に伴い、来年度から幼稚園の利用者負担金を1割程度引き下げるものです。 所得に応じて負担金額を設定し、対象人数が一番多い4階層で月額2万483円を1万8,500円に、5階層では月額2万5,667円を2万3,200円に引き下げます。 伊那市の、緑ヶ丘、敬愛、天使の3つの幼稚園は来年度から新制度に移行する事から、国の基準額を上限に市町村が独自に利用者の負担金を定める事が求められています。 委員からは、階層の区分が5つでは中間層の負担が大きいとして、階層を増やして欲しいとの要望がありました。 審議会は次回7月下旬に開かれる予定です。

-

白鳥箕輪町長 子育て世代と意見交換会

箕輪町の子育て世代と、白鳥政徳町長との意見交換会が、2日、松島保育園で開かれました。 意見交換会には松島保育園に通う園児の保護者を中心に20人ほどが参加しました。 箕輪町ではこれまで、PTA代表との意見交換をしてきましたが、今年度から、広く子育て世代の意見を直接聞こうと、この会を開いています。 意見交換会では「子育てしやすい街とは」をテーマにワークショップが行われました。 「こどもが遊べる遊具のある公園がない」「夫の給料だけで生活しなければならないので、保育料が安くなると助かる」「送り迎えできる時間で勤務できる仕事がほしい」などの意見が出されていました。 箕輪町では、人口減少社会を迎える中で、子育て支援はもっとも重要な施策と位置付けています。 今回出された意見は、町の第5次振興計画に反映していきたいとしています。 子育て世代との意見交換会は、7日に東箕輪保育園で、14日に木下南保育園で開催予定で、だれでも参加できます。

-

伊那市の農家民泊 県のインバウンド拡大事業に選定

伊那市の農家民泊が、県が進める外国旅行客誘客「インバウンド」の受け入れ拡大事業として選定されました。 1日は選定されたことを受けて、民泊を行う農家を対象にセミナーが開かれました。 セミナーには市内の20人ほどの農家が参加し、海外旅行客を受けいれることの魅力や方法について学びました。 伊那市の農家民泊は、長野県のインバウンド受け入れ拡大事業の3つのうちの一つに選ばれました。 伊那市では、2年前から農家民泊を推進していて、現在30戸の農家が受け入れを行っています。 拡大事業には、伊那市の他に、上田市の別所温泉地域や飯山地域の信越自然郷(しぜんきょう)が選ばれています。 セミナーでは外国人観光客の農家民泊の取り組みを先進的に行っている上田市武石(たけし)の小林 一郎さんが講演しました。 小林さんは、「言葉は理解できなくても意志はだいたい通じる。農村の魅力は農産物だけでなく、風景、暮らし、住む人にある」と話していました。 近年では多い月で200人を超える外国人観光客が伊那市に来ているということで、関係者は、「伊那市はホテルなどの宿泊施設が少ないので、農家民泊が受け入れられるようになれば、伊那市の観光のポテンシャルが上がる」と話していました。 インバウンド受け入れ拡大地域に選定された伊那市では、セミナーの開催や外国語のパンフレットの作成、個別のコンサルティングなどが行われる予定です。

-

一人暮らし高齢者 西春近南小児童と交流

伊那市の西春近の一人暮らしの高齢者が、2日、地元の子どもたちと交流を楽しみました。 この日は、西春近公民館に地区の一人暮らしの高齢者21人が集まりました。 交流会には、西春近南小学校の4年生も参加し、歌やリコーダーを披露しました。 また高齢者とペアになって手遊びをしました。 この昼食交流会は、地区内の一人暮らしのお年寄りに、元気と生きがいを提供しようと、西春近社会福祉協議会が5年前から毎年開いています。 この交流会は、民生児童委員12人が企画・運営しています。 西春近社会福祉協議会では、秋にも、一人暮らしの高齢者を対象に、季節の花などを巡るバスハイクを開くということです。

-

伊那市民プール 18日のオープンに向け清掃

18日のオープンに向け、伊那市の伊那市民プールでは清掃作業が行われています。 2日は、伊那市と伊那市振興公社の職員12人が、50メートルプールの清掃を行いました。 伊那市民プールの今シーズンの営業は18日から8月30日までです。 夏休み期間を除き、土日祝日のみの営業となります。 また、足入れ型浮き輪の利用は禁止となっています。 昨シーズンは32日間営業し、9,842人が利用しました。 高遠スポーツ公園プールも18日にオープンし、毎週火曜日を除き平日も営業します。 オープン初日の18日は、両施設ともに入場無料となっています。 それでは天気予報です。

-

伊那谷ブラス 楽団の垣根を越え演奏

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者・打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスのコンサートが6月28日伊那市のいなっせで開かれました。 伊那谷ブラスは、上伊那の金管奏者、打楽器奏者でつくるアンサンブルです。 28日は伊那市民吹奏楽団や伊那フィルハーモニー交響楽団など、5団体から43人が出演しました。 披露したのはアニメソングやクラシックなど8曲で、すべて団体の垣根をこえた合同演奏です。 東京交響楽団首席ホルン奏者の大野(おおの)雄(ゆう)太(た)さんもゲスト出演し、コンサートを盛り上げました。 伊那谷ブラスの北条崇博団長は、「団体同士の交流を深め、演奏技術の向上につなげていきたい」と話していました。

-

上伊那 最高路線価20年連続下落

相続税や贈与税を算定の基準となる路線価が1日、公開されました。 伊那税務署管内の最高路線価は20年連続で下落しました。 伊那税務署管内の最高路線価は、伊那市荒井のいなっせ前で1平方メートルあたり4万5千円で、去年に比べて2,000円、率にして4.3%下落しました。 管内の最高路線価の下落は、平成8年から20年連続となっています。 また、県内10ある税務署の最高路線価のうち、長野・上田・佐久は変動が無く、それ以外の地点では下落しました。 路線価は、宅地の評価額の基準となるもので、毎年、国税庁が7月に公開しています。路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格です。

711/(金)