-

伊那市で修学旅行生初の受け入れ 大阪から中学生が農家民泊に

大阪府の中学生が修学旅行で農家民泊をするために、11日から伊那市を訪れています。 伊那市で修学旅行生を受け入れるのは、今回が初めてです。 伊那市を修学旅行で訪れたのは、大阪府四条畷市にある田原中学校の3年生121人です。 10日に昼神温泉に一泊した一行は、農家民泊をするために伊那市を訪れました。 市役所で入村式を終えた生徒らは、3人から6人のグループにわかれ、伊那市内の農家28軒で農家民泊を行いました。 西箕輪の原易雄さん宅です。 原さん宅では、エンドウやレタス、イチゴを育てていて、中学生が収穫を体験しました。 伊那市観光協会では、3年前から教育旅行の誘致を進めていて、これまで移動教室や林間学校を受け入れてきましたが、修学旅行の受け入れは今回が初めてです。 生徒を受け入れてくれる農家の調整や体験プログラムの作成を行い誘致に力を入れてきたということです。 昼時には、農家でとれた野菜を使った料理を味わいました。 伊那市観光協会では、新しい旅行の形として、これからも修学旅行の受け入れを積極的に行っていくという事です。 田原中学の生徒は12日まで伊那市に滞在する事になっています。

-

信大で山ぶどうジュース販売開始

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうのジュースが、11日から、キャンパス内にある農産物直売所で始まりました。 販売されているのは去年10月ごろ収穫された山ぶどうでつくったジュースです。 信州大学農学部で栽培されているのは、五一わいんを製造している塩尻市の林農園とともに開発したゴイチアムレンシスという品種です。 機能性が高く、20度ほどある糖度と酸味が特徴です。 2年生と3年生が、実習の中で、剪定や収穫などを行ってきました。 ジュースに加工するのは3年目です。 ジュースは1200本、残りはワインやジャムに加工しています。 信大農学部の技術職員果樹担当の東 孝明さんは「学生たちが研究してきた成果が実り、気象条件も良かった。今年は最高傑作のジュースができた」と話していました。 ジュースは、500ミリリットル入りで、1本800円となっています。 信大農学部のキャンパス内にある生産物直売所で販売しているほか、電話注文も受け付けています。(信州大学農学部 番号77-1318)

-

ICT 戦争証言記録の取り組みで優秀賞

300人を超える戦争体験者にインタビューをするなど、一連の戦争証言を記録する取り組みが評価され、伊那ケーブルテレビジョン(株)は、日本ケーブルテレビ連盟が主催するケーブル・アワード2015ベストプロモーション大賞で優秀賞を受賞しました。 ケーブル・アワード2015第8回ベストプロモーション大賞の贈賞式は、10日、東京国際フォーラムで行われました。 贈賞式では、伊那ケーブルテレビの伊藤秀男放送部長が、優秀賞の盾を受け取りました。 ベストプロモーション大賞は、様々な地域で展開されている広告や、メディアミックス、地域貢献などの優れたケーブルテレビ事業を表彰するものです。 伊那ケーブルテレビは、2008年から、毎週1人の高齢者に戦争についての体験談を聞いていています。 去年10月に300人を超えたことなど、一連の活動が、「番組制作に対する強い意志を感じる」と評価されました。 ベストプロモーション大賞には、全国から122作品の応募があり、13作品が入賞しました。 伊那ケーブルテレビは、そのうち8団体が選ばれた優秀賞を受賞しました。

-

富県で30種類のさつき盆栽展

伊那市富県の農林産物直売所たかずやのスペースを使って、さつきの盆栽展が開かれています。 会場には、富県の橋爪謙司さんと西春近の男性の2人の盆栽・30種類、52鉢が並んでいます。 JA富県支所の向かいにある直売所たかずやのスペースに、ずらりと盆栽が並びます。 橋爪さんは、父親がさつきを栽培していて、定年後そのあとを引き継ぎ20年ほどになります。 この展示会は3年前から、直売所たかずやのメンバーから提案を受け始まりました。 さつきの盆栽展は、13日まで、農林産物直売所たかずやで開かれています。

-

南箕輪西部保育園 かぼちゃの苗植え

南箕輪村西部保育園の園児は、近くの畑で2日、ハロウィンに使うかぼちゃの苗を植えました。 この日は、園児28人が近くの唐澤俊男さんの畑でハロウィンの飾りとして使うためのかぼちゃの苗40ポットを植えました。 かぼちゃはアトランティック・ジャイアントという品種で、直径30センチから50センチ程まで育てて収穫することになっています。 唐澤さんは「自然と向き合って心豊かな子どもに育ってもらいたい。子ども達も楽しみにしているので大きな実になるように見守っていきたい」と話していました。 保育園では、秋にかぼちゃを収穫し飾りつけをしてハロウィンのイベントで使う予定です。

-

ICT杯ナイターソフト 信濃路が2連覇

伊那ナイターソフトボール連盟の伊那ケーブルテレビ杯春季トーナメント大会の決勝戦が9日、伊那市営球場で行われ、信濃路クラブが2年連続の優勝を果たしました。 今年の春季トーナメント大会決勝戦は、去年初優勝し連覇を狙う、信濃路クラブと、去年準優勝のGTエボリューションの顔合わせとなりました。 先攻の信濃路クラブは初回、青木さんが先頭打者ホームランを放つなど、3点を先制しリズムに乗ります。 2回の裏、5点を追いかけるGTエボリューションは、先頭打者の4番の池上さんがホームランで1点を返します。 信濃路クラブはその後も得点を重ね、10対3でGTエボリューションを下し、2年連続の優勝を果たしました。

-

目標45キロ 「エゴマ」種まき

伊那市長谷の障害者社会就労支援センターさくらの家の利用者らは9日、施設近くの畑で、「エゴマ」の種まきを行いました。 さくらの家では、雑穀の栽培を6年前から行っていて、3年前からエゴマを育てています。 この日は、施設の利用者や栽培に協力している伊那ライオンズクラブの会員など、およそ30人が、専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。 今年は、利用者が栽培に慣れてきた事や販売数も年々安定してきた事から、4アール増やして12アールで栽培し、去年の収穫より多い、45キロの収穫を目指します。 去年38キロ収穫したエゴマは、4月の高遠城址公園さくら祭りで販売し完売したということです。 また、韓国料理などでエゴマの葉が使われることから、葉の需要があることが分かり、今年は葉の販売もしていくということです。 障害者社会就労センター「さくらの家」の小松幸子所長は、「エゴマは雑穀ブームもあり、人気が高い。今年も収量を増やし、利用者の賃金アップにつなげたい」と話していました。 エゴマは、10月頃に収穫するという事です。

-

VidaFeliz一級建築士のバラ見ごろ

南箕輪村南原にあるvidaFeliz(びだふぇりーす)一級建築士事務所の、イングリッシュガーデンではバラが見ごろを迎えています。 事務所の辻井俊恵さんが管理する450坪の庭には、150種類、200本のバラをメインに、数多くの宿根草が植えられています。 今年は例年より2週間から1か月ほど早く咲き始めたということで、毎年行なっているオープンガーデンは行わないということです。

-

若手酪農家 上伊那産主原料にした新ブランド牛乳発売へ

上伊那の若手酪農家は上伊那産を主原料にした牛乳を新たなブランドとして販売する計画です。 10日は、上伊那の若手酪農家が南箕輪村の伊那高原ミルクステーションで記者会見を開きました。 上伊那は県内でも有数な酪農地帯ですが、これまで独自ブランドの牛乳がありませんでした。 将来にわたり、酪農家が意欲的に取り組める物として若手酪農家が中心となり、企画・検討を行ってきました。 これまで上伊那で採れた牛乳の多くは、県内や他の地域の物とブレンドされ、それぞれの商品名で販売されていました。 今回は、上伊那産の物を8割以上使い新たなブランドとして販売する計画です。 牛乳は、今年の秋からJAやニシザワで販売する予定です。 牛乳の「商品名」については、地域の人達に愛着を持ってもらおうと、17日から上伊那のスーパーやAコープなどで募集するという事です。

-

南箕輪村6次産業化検討ワーキングチーム 提言書提出

地元農産物を使った加工品の開発などに取り組んできた南箕輪村6次産業化検討ワーキングチームは、味工房の発展整備などをすすめ販売機能を強化することが重要などとする提言をまとめました。 9日は、メンバーの池田政幸さんら6人が役場を訪れ、唐木一直村長に提言書を手渡しました。 南箕輪村6次産業化検討ワーキングチームは、平成25年6月に村内の青年農業者やJA職員などで結成し、地元農産物を使った加工品の開発や事業展開などに取り組んできました。 提言書では「販売機能強化のため味工房の販売コーナーを発展整備する必要がある。また、既存の施設を活用して加工体験や地産地消フードコートの開設など新たな事業を構築することが望ましい」などとしています。 唐木村長は「若い人を中心に2年間精力的に活動してくれた。状況を見ながらじっくりと腰をすえてやっていきたい」と提言を尊重する考えを示しました。 チームの任期は2年間で今月末で解散となります。 提出された提言書の内容は、村が策定をすすめる「地産地消推進・6次産業化計画」と「食育推進計画」に反映されることになっています。

-

生徒が育てた野菜給食で味わう

伊那市長谷の長谷中学校の生徒たちが育てた野菜が9日、給食で提供され全校生徒が味わいました。 これは、伊那市が進める食育事業の一環で行われたものです。 長谷中学校では、今年度から敷地内の4か所で野菜を栽培していて、昨日サンチュとサニーレタスを収穫しました。 サンチュは、ニンジンやもやしと和え、ごま油や醤油などで味付けをし、韓国風にしました。 サニーレタスは中華スープに入れました。 メニューは栄養職員と調理員が考えたということです。 9日は、伊那市教育委員会の松田泰俊委員長らも訪れ生徒たちと一緒に給食を味わっていました。 長谷中学校では、11日にも生徒がつくった春菊やカブを使った給食が提供されることになっています。

-

田原区河川愛護功労者表彰 報告

長年に渡り河川の自然環境の整備などの活動に功績があったとして伊那市東春近の田原区河川愛護会が日本河川協会の河川功労者表彰を受賞しました。 2日は、田原区の伊藤寛志区長らが市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に受賞を報告しました。 田原区河川愛護会は昭和56年に設立し区民およそ160人が、田原区にある大沢川の自然環境の整備を行っています。 昨年度は、草刈りやゴミ拾い、アレチウリ駆除などの活動を行いました。 設立から34年間と長年活動していることが認められ受賞しました。 伊藤区長は「受賞出来たのは区民のおかげ」と話していました。 白鳥市長は「これからも活動を頑張っていただきたい。」と話していました。 伊那市によりますと日本河川協会の河川功労者表彰を受賞したのは田原区愛護会が6団体目ということです。

-

小型無人機ドローン 専門家は…

イベントの空撮などで利用が増えている小型無人機ドローンですが、伊那まつり実行委員会では、利用を規制する方針です。 伊那市でドローンの商品開発を行っている中村幹男さんにその取扱いや安全対策などについて聞きました。 中村幹男さん64歳。 中村さんは会社を定年後、ドローンを使った商品開発を行っていて、現在は大学や企業などと連携してその利用についての可能性を模索しています。 これは、設計から部品加工、すべて中村さんが製作したドローンです。 インターネットを使ってドローンを購入し、撮影する人が増え、事故につながるケースも出てきています。 5月、長野市の善光寺で15歳の少年が操縦するドローンが落ちる事故が起きています。 中村さんは、「安全を確認し、経験者から教えてもらいながら操作することが大切。イベントなど人がいるところでは飛ばさないこと」と話していました。 善光寺での事故を受け、伊那まつり実行委員会では伊那まつりの会場と周辺でドローンを規制する方針です。 箕輪町と南箕輪村では、祭りでのドローン使用について検討しているということです。

-

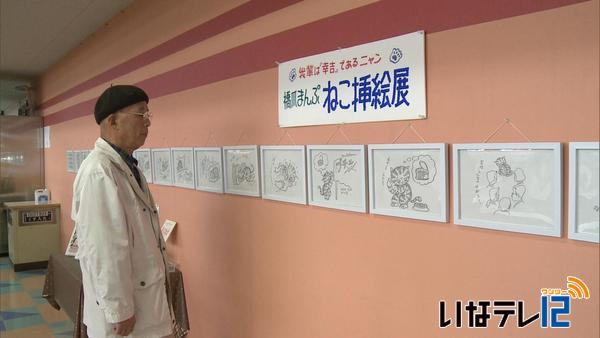

橋爪まんぷさん ねこの挿絵展

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが友人と一緒に制作した本「我輩は幸吉であるニャン」の挿絵展が、伊那市のニシザワ双葉食彩館で開かれています。 会場には、まんぷさんと友人の寺澤國輔さんが共同で手掛けた本の中の挿絵21点が並んでいます。 伊那北高校時代の友人で東京都在住の寺澤さんが、15年間飼っていた猫「幸吉」の目線から家族の生活を綴り、まんぷさんがイラストを描きました。 ヤンチャだった幸吉の表情や動きを文章からくみ取って表現しているということです。 橋爪まんぷさんの挿絵展は、7月31日まで伊那市のニシザワ双葉食彩館で開かれています。 なお、橋爪さんと寺澤さんが共同で制作した本の販売も会場で行われています。

-

長谷中学校 食育の一環で育てた野菜を給食で提供

伊那市の長谷中学校は、食育の一環として学校で栽培した野菜を初めて給食に提供します。 8日は、生徒が野菜の収穫作業を行いました。 長谷中学校では、今年度から敷地内の4か所で野菜を栽培しています。 これは、市教育委員会が今年度から進めている食育事業「暮らしのなかの食」の一環で行われるもので、農作物や食に関する興味・関心を高めることを目的としています。 今年4月に、長谷中の髙木幸伸校長が花壇を利用して野菜の種を蒔き、造園委員会が育ててきました。 8日は、2年生8人がサンチュとサニーレタスを収穫しました。 収穫した野菜は、あすの給食に使われます。 学校給食では生野菜を提供できないことから、栄養士と相談しナムル風の和え物とスープにして味わうということです。 長谷中学校ではこの他に、春菊やカブ、かぼちゃなども育てていて、季節にあった旬の野菜を給食に取り入れていく計画です。

-

親子でケーキ作りに挑戦

伊那市の山寺公民館は、親子でふれ合う機会を作ってもらおうと7日、伊那市のきたっせで親子ケーキ作りを行いました。 この日は、山寺区の区民10組30人が参加して、親子でケーキ作りに挑戦しました。 これは山寺公民館が、親子でふれあう機会を作ってもらおうと開いたものです。 ケーキは、5号のいちごのショートケーキで、参加者は思い思いに作っていました。 ケーキ作りでは、地元山寺のフランセ板屋の福澤豊さんがプロの技を披露していました。 山寺公民館では、来年以降もこうした催しを実施していきたいとしています。

-

関東甲信地方梅雨入り

気象庁は、8日、関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 平年並みで、去年より3日遅いい梅雨入りとなっています。

-

山荘ミルクで600本のバラ見ごろ

伊那市横山の標高1000mにあるレストラン、山荘ミルクの敷地では、600本のバラが見頃となっています。 山荘ミルクの敷地には、300種類600本のバラが植えられています。 咲き始めたのは、5月末頃で、市街地と比べて、1~2週間ほど遅くなっています。 バラの見ごろは、7月上旬までで、バラの他にも1000種類以上の草花が植えられていて、一年を通して様々な花が楽しめるということです。

-

東春近小4年生 摘果作業体験

伊那市の東春近小学校の児童は、学校近くの伊藤一路さんの果樹園でりんごの摘果作業を8日、行いました。 摘果を行ったのは、東春近小学校の4年生57人です。 東春近小では、毎年4年生が伊藤さんの果樹園でりんご学習を行っています。 摘果は、1つの実に栄養を集めるために余分な実を摘み取るものです。 この日は、1本の木におよそ600個なった実を選別し、3分の1の、200個程にしました。 児童らは、伊藤さんに教わりながら、残す実を選び他の実をハサミで切っていました。 今後は、10月に葉摘みを行い、11月に収穫を予定しています。

-

田畑半沢を愛する会 ほたる祭りの準備

南箕輪村田畑の住民有志でつくる「田畑半沢を愛する会」は、7日、半沢川周辺でほたる祭りの準備をしました。 7日は、会のメンバーおよそ30人が、ほたる祭りが行われる会場周辺の草とりや遮光ネットの取り付けを行いました。 会では、田畑を流れる半沢川周辺で毎年ほたる祭りを開いていて、今年で21回目をなります。 蛍の餌となるカワニナを放したり、年に2回半沢川の草取りをするなど、年間を通して活動しています。 また、田畑神社では会場に設置する行燈49基の張り替え作業が行われました。 地元の俳句会などから募った作品を、1つひとつ丁寧に書き入れていました。 現在蛍は、暖かい日の夜に50匹から100匹ほど舞っているのが確認されているということで、ホタル祭りは15日頃からを予定しています。

-

上伊那口腔保健センターまつり

歯の健康に関するイベント、上伊那口腔保健センターまつりが7日伊那市保健センターで開かれました。 上伊那歯科医師会など関連機関が毎年開いていて、今回で6回目です。 伊那市保健センターには、様々なコーナーが設けられ、訪れた親子連れが無料の歯科健診を受けたり、工作を楽しんだりしていました。 薬の実験、手形模型づくりのほかに虫歯予防のフッ化物の塗布も無料で行われました。 子どもたちは、フッ化物を塗るための特殊機器を口に含んでいました。 このほか、よく噛むレシピも紹介されていて、訪れた人たちは、ごぼうチップスやひじき、手作りふりかけを試食していました。 歯科医師によりますとよく噛むことは、歯の病気を防ぐほかに、肥満予防や脳の発達、がん予防にも効果があるということです。 関係者は、こうしたイベントを通じて、歯の健康の大切さを伝えていきたいと話しています。

-

子どもの夢時計を表彰

子どもたちから夢の時計のアイディアを募集し展示する「こんな時計があったらいいな!アイディア展」の表彰式が7日伊那市西箕輪の登内時計記念博物館で行われました。 4月からの募集に対し、工作の部に43点、絵画の部に315点が寄せられました。 絵画の部金賞には、下諏訪町の小池由華さん11歳の作品が選ばれました。 作品は、天気を変えることができる腕時計です。 工作の部金賞には、箕輪町の川田千鈴さん8歳の作品が選ばれました。 作品は、おやつなどの時間を知らせてくれる時計です。 登内時計記念博物館は、平成10年6月10日にオープンし、今年で17年になります。 アイディア展は、記念イベントとして、毎年6月10日の時の記念日にあわせて開かれていて、今回で6回目になります。 ルビコン会長で、博物館館長の登内英夫さんは、「時間について考えることは、将来の役に立つと思います。」と話し、応募に対し感謝していました。 なお、10日の時の記念日は、博物館の入館料が無料になります。

-

トンボの楽園 春の整備作業

世界で最も小さい種類のトンボ、ハッチョウトンボが生息する伊那市富県新山のトンボの楽園で、7日園内の整備作業が行われました。 新山山野草等保護育成会や市の職員50人が、草刈や木道の補修などをしました。 作業は、春と秋の年2回行っています。 木道は、環境を考え、防腐剤などの薬剤は使用していないため、腐りやすく傷んでところもあります。 そこに真新しいカラマツを敷いて、ねじ止めしていました。 園内では、5月10日頃から羽化が始まり、成熟すると赤くなる雄のハッチョウトンボがすでにみられます。 今年は暑く、いつもの年より1週間ほど早いということです。 トンボは、8月初旬まで見られますが、最盛期は、6月から7月にかけてで、7月12日には、観察会も計画されています。

-

くるみ割り人形 本番まで1週間

第11回手づくりの演奏会、くるみ割り人形の本番まであと1週間にせまった7日は、会場となる伊那文化会館で通し稽古が行われました。 くるみ割り人形は、一般公募のくるみ割り人形バレエ団と伊那フィルハーモニー交響楽団、いな少年少女合唱団が共演します。 全2幕、2時間ほどの公演で、バレエ団が90人、伊那フィルが64人、合唱団は33人が参加します。 通し稽古では、バレエ団の演出と振付を担当している伊東由香さんが、動きや位置などをチェックしていきました。 14日に伊那文化会館で開かれる第11回手作りの演奏会、くるみ割り人形の当日券はすでに完売していて、前日の公開リハーサルは、400席のうち150席が売れているということです。 実行委員長の北沢理光さんによりますと、生のオーケストラとバレエの共演は、めったにない機会だということです。

-

大学ラグビー 明治が同志社下す

伊那市の大学ラグビー招待試合が7日、伊那市陸上競技場で行われ、明治大学と同志社大学が熱のこもったプレーでファンを沸かせました。 紫紺と白の明治大学ラグビー部は、創部92年。紺とグレーの同志社大学ラグビー部は、創部104年と、伝統校の対戦となりました。 明治大学ラグビー部は、「重戦車」と呼ばれる強力フォワードを軸に、前へ前へと突進するラグビースタイルが特徴です。 同志社大学ラグビー部は、場面展開に応じた、ボール回しのラグビースタイルが特徴です。 スタンドには、およそ1600人のファンが詰めかけ、東西の人気校の試合を楽しんでいました。 試合は前半、明治がスクラムから抜け出しトライを決め先制し、3連続トライなどでリードします。 その後は風上にたつ同志社もトライを決め、前半は26対14と明治がリードして折り返します。 後半は同志社が連続トライで26対28と逆転しますが、ラスト、同志社の反則で、認定トライを許し、33対28で明治が勝利しました。 ある観覧者は、「同志社を応援していたので、最後は残念だった」と話していました。

-

常円寺で茶会 表千家点前披露

茶道の表千家長野吉祥会(おもてせんけながのきっしょうかい)による茶会が7日、伊那市山寺の常円寺で開かれました。 表千家長野吉祥会は、上伊那を中心に110人の会員がいます。 濃茶を3人で回し飲む濃茶席では、会員が点前を披露し、訪れた人たちをもてなしました。 味わった中には、伊那弥生ヶ丘高校茶道部の生徒もいて、表千家の伝統に触れていました。 気軽に楽しめるようテーブルと椅子の立礼席も用意されました。 長野吉祥会の春宮千春(はるみやちはる)会長は、「茶会に向けて練習してきた成果が出ていると思う。会員を増やし盛り上げていきたい。」と話していました。

-

いも焼酎南箕輪会がいもの苗を定植

南箕輪村の住民有志でつくるいも焼酎南箕輪会は6日、南殿の転作田で焼酎用のいもの苗を植えました。 6日は、いも焼酎南箕輪会のメンバーおよそ20人が、焼酎用のサツマイモ「黄金千貫」の苗8,300本を植えました。 いも焼酎南箕輪会は、自分たちの手で焼酎を作ろうと平成19年から活動しています。 畑はすべて耕作放棄地を利用した転作田です。 今年は先月22日にも定植作業を行っていて、全部で12トンの収穫を見込んでいるということです。 今日植えた芋は10月に収穫し、12月下旬から、オリジナル芋焼酎「大芝の華」として販売されることになっています。

-

JA上伊那がおかゆポットとお米割引券を市町村に寄贈

JA上伊那は、炊飯器に入れておかゆが作れる「おかゆポット」とお米割引券を、伊那市に寄贈しました。 2日は、JA上伊那の網野澄子理事らが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に目録を手渡しました。 JA上伊那では、上伊那食卓愛の運動の一環で、平成18年度からおかゆポットとお米割引券を各市町村に贈っています。 伊那市では、おかゆポットを第1子の3か月健診の時に、お米券を出生した子ども全員に渡すということです。 網野理事は「幼い時から地元の米を食べて親しみを感じながら成長してもらいたい」と話していました。 今年度、8市町村には合わせておかゆポット736個とお米割引券1,555枚が贈られました。

-

西箕輪九条の会が看板設置

伊那市の西箕輪九条の会は、みはらしファーム近くの喫茶はるか沿道に憲法9条堅持を訴える看板を5月29日に設置しました。 設置された看板は、たて90センチ、横180センチのベニヤ板で、「みんなでまもろう憲法9条」と書かれています。 西箕輪九条の会は、西箕輪区民200人の賛同を得て草の根的に活動する団体です。 九州出身で代表世話人の渡部さんは、88歳。 宮崎県の延岡市で大空襲を経験しています。 西箕輪九条の会では、「多くのの人の目に触れる場所なので、関心が高まればうれしい。」と話しています。

-

マリーゴールドの苗植え作業

南箕輪村大芝の農道沿いで6日、花いっぱい推進協議会による苗植え作業が行われました。 苗植えは地域を花で飾ろうと南箕輪村花いっぱい推進協議会が行ったものでおよそ60人が作業にあたりました。 植えたのはマリーゴールドの苗、1300株です。 参加者は南箕輪村大芝の農道沿いおよそ400メートルに30センチ間隔で穴を掘り植えていました。 苗は上伊那農業高校の生徒が育てたものでオレンジと黄色のマリーゴールドが花を咲かせるということです。 協議会では新しい取り組みとして苗の販売も予定していて「地域を花でいっぱいにしていきたい。」と話していました。

711/(金)