-

中央アルプス 国定公園化へ

環境相の諮問機関「中央環境審議会」は、中央アルプスを国定公園に指定するとした諮問通り、27日に即日答申しました。

これにより、年度内に中央アルプスが国定公園に指定される見通しです。

国定公園は、国立公園に準ずる優れた自然の風景地として定められた地域で、都道府県が管理します。

中央アルプスは、カールなど優れた氷河地形や渓谷地形があること、固有種のヒメウスユキソウなどの植生や高山帯特有のチョウなど貴重な生態系があり、優れた風景地であることが指定理由となっています。

指定されると、公園内は保護規制計画の対象となり、5種類にゾーン分けして植生などを保護するとしています。

対象は駒ヶ根市を中心に13市町村に渡る3万5千ヘクタールとなっています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の一部、西駒山荘周辺が指定されています。

上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は「中アの国定公園化で、伊那谷は国立公園と国定公園が両側にある地域になる。これは強み。これまで以上にうまく連携してやっていく必要がある。もちろん上伊那だけでなく木曽地域との連携も必要になってくる」と話していました。

今後、3月に告示され、正式に指定される見通しです。 -

県ソフトボール協会70周年記念

長野県ソフトボール協会の創立70周年を迎えた記念式典が、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで25日、行われました。

式典には、協会関係者などおよそ100人が出席しました。

長野県ソフトボール協会は昭和24年に発足し今年で70年目を迎えました。

現在180チームが所属していて、このうち南信はおよそ50チームが所属しています。

県内ではここ10年で、女子中学生の長野選抜が都道府県対抗中学生女子大会で優勝したほか、女子の実業団チーム「大和電機工業株式会社」が全日本実業団女子選手権大会で優勝するなどの成績を修めています。

協会会長を務める伊那市の白鳥孝市長は「今年開催されるオリンピックをきっかけに、ソフトボールへの関心がより高まっていってほしい」と話していました。

-

邦楽を身近に! まちなかJapan+

東京で活動する和楽器演奏家と上伊那の邦楽愛好者によるコンサート「まちなかJapan+」が26日、伊那市荒井のニシザワいなっせホールで開かれました。

コンサートでは、邦楽の魅力を伝えようと東京を中心に活動する「まちなかJapan」のメンバーと、上伊那の邦楽愛好者およそ20人が演奏を披露しました。

この日は、ドラマの主題歌メドレーや、筝をテーマにしたアニメの主題歌など、邦楽を知らない人でも親しみやすい曲が演奏されました。

まちなかJapanのメンバーが伊那市でも指導を行っていることが縁で毎年行われていて、今年で3回目になります。 -

不折に続け!子どもたちの書初め書道展 審査会

第7回伊那谷で育った不折に続け!子どもたちの書初め書道展の審査会が、26日、伊那文化会館で開かれました。

最高賞の不折賞には、伊那市の高遠北小学校6年の大髙 春風さんの作品が選ばれました。「強い信念」と書きました。

26日は、伊那文化会館で審査会が開かれ、上伊那書道協会の会員4人が審査員を務めました。

上伊那と松川町の小学校37校の5・6年生それぞれのクラスから3点を選び、全体で378点の応募がありました。

審査員は、線の力や形、文字のバランスなどを審査していました。特賞は、不折賞を含め19点が選ばれたほか、金銀銅賞の作品も決定しました。

展示会は来月15日~24日まで、伊那文化会館で行われ、初日の15日に入賞者の表彰式が予定されています。

-

医療・介護 関係者の連携ミーティング

上伊那地域の医療や介護連携の在り方を考える関係者によるミーティングが、26日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。

この上伊那地域医療・介護多職種連携ミーティングには、医師や看護師・介護事業所・市町村関係者など112人が出席しました。

ワークショップが開かれ、患者に人生の最終段階をどのように過ごしてもらうか、グループごとに話し合いました。

積極的な治療を求めず、家で自立した生活を望むがん患者の男性の事例をもとに、どのように支えていくか考えました。

ワークショップの進行を務めた伊那中央病院の看護師 武井 美佐緒さんは、「それぞれの立場・役割によって見え方、支え方が異なる。患者に寄り添うケアにするために何が必要か、イメージを共有してほしい」と話していました。

この上伊那地域医療・介護多職種連携ミーティングは、在宅医療にかかわる様々な職種の人達が集まり、顔の見える関係性を築こうと開かれていて、今回が2年目となります。

-

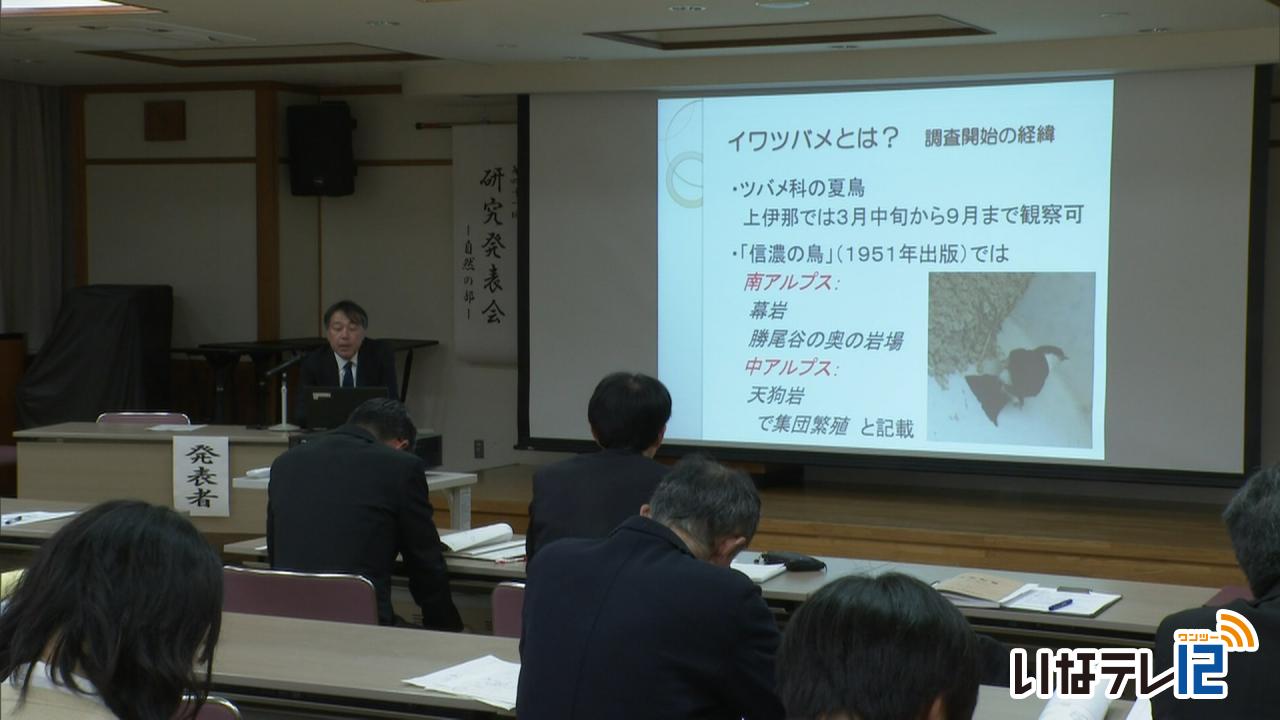

上伊那教育会郷土研究部 発表会

上伊那地域の自然や文化などを研究している上伊那教育会郷土研究部が25日、伊那市のいなっせと創造館で研究結果を発表しました。

いなっせでは、自然の部に属している6つの班が研究発表を行いました。

植物班は上伊那の森林状況について発表しました。

人工林と自然林の範囲などを調べた結果、上伊那は人工林の方が多く、今後は自然林と人工林のバランスや地形に合った森林の管理をしていくことが必要だと発表しました。

野鳥班は、上伊那に生息するイワツバメの研究について発表しました。

通常、標高3,000mの山の岩壁に生息するイワツバメですが、最近は里山に降りてきて橋のコンクリート部分などに巣を作る傾向があると発表しました。

人文の部の発表は創造館で行われました。

上伊那教育会郷土研究部は、教員の資質向上や地域貢献を目的に発足し、今年で41年目を迎えます。

-

ごみ処理費用有料制度 検証

上伊那広域連合廃棄物政策審議会は令和3年度からのごみ処理費用有料制度の検証と見直しを行います。

24日は、伊那市のいなっせで2回目の審議会が開かれました。

平成29年度のごみ処理費用有料制度の見直しから3年が経過することから効果ある制度とするため、その検証を行います。

来年度は、ごみ処理手数料改定によるごみ削減効果や指定ごみ袋の種類の検証などを行います。

また、上伊那8市町村では去年4月のごみの分別の一部変更に伴い家庭ごみの調査を9月に行いました。

ごみステーションに出された「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」が正しく分別され資源物が混入されていないかなど状況を調査しました。

燃やせるごみは、84%が可燃ごみで15%が資源化できる物でした。

燃やせないごみは、不燃ごみが55%で資源化できる物は36%でした。

審議会では資源化できるものが混入しないようさらに周知を図っていきたいとしています。

-

暖冬で生活面に影響

全国的に暖冬となっている今年、上伊那でも生活面に影響が出ています。

農家からはハウスの暖房経費削減で喜びの声が聞かれる一方、天然のスケートリンクは氷が張らず営業中止が決まりました。

伊那市西春近のトマト農家城倉禾一さんのハウスです。

およそ20アールのハウスでは、桃太郎ヨークという品種のトマトを栽培しています。

こちらのハウスでは、2017年から暖房機器としてペレットボイラーを導入しています。

ハウス内の温度が11度になると自動的に止まる仕組みとなっています。

城倉さんによりますと、ペレットは随時継ぎ足しているため正確な量は分からないということですが、今年は例年の70%ほどの稼働で、大きな経費削減になっているということです。

現在は、1日におよそ200kgのトマトを上伊那の小売店や直売所に出荷しています。

城倉さんによりますと、トマトの生育に適している温度が保たれていて、甘みと酸味のバランスが良く順調に育っているということです。

-

将棋名人戦南信大会

小学生将棋名人戦南信大会が19日伊那市の中央区公民館で開かれ伊那東小学校5年生の堀米真喜君と3年生の堀米真爾君が県大会出場を決めました。

19日は小学生将棋名人戦南信大会とシニア将棋名人戦南信大会が開かれました。

小学生の大会には16人が出場し伊那東小学校5年生の堀米真喜君と3年生の堀米真爾君が県大会出場を決めました。

県大会は来月2日に長野市で開かれます。

シニアの大会では駒ケ根市の酒井肇さんと下諏訪町の有賀満さんが県大会出場を決めています。

-

霊犬戦士ハヤタロー 来月上映

駒ヶ根市に伝わる「霊犬早太郎」の伝説をもとにしたヒーロー映画、「霊犬戦士ハヤタロー伊那谷幽玄の戦い」が、来月14日に伊那市の旭座で上映されます。

映画をPRする予告編がこのほど完成しました。

映画は、都会から地元の伊那谷に戻った主人公が、周囲で起こる様々な怪異事件に巻き込まれ、戦士ハヤタローと共に伊那谷に平和を取り戻すために妖怪と戦うというストーリーです。

21日は映画のプロデューサーを務めた、地元タレントの成美さんが、伊那ケーブルテレビを訪れ作品をPRしました。

撮影は一昨年から上伊那の8市町村で行われてきました。

「ゴジラ」や「ウルトラマン」などのデザインを務め、特撮を得意とする岡本英郎さんが監督・脚本を担当しています。

戦士ハヤタローは人気俳優の佐藤永典さんが演じる他、上伊那にゆかりのある俳優やキャストが出演します。

映画は当日券のみで、来月14日の午後6時半に伊那市の旭座で封切され、全国の映画館で順次上映されます。

14日の上映前には、戦士ハヤタローを演じる佐藤永典さんらによる舞台あいさつが行われる予定です。 -

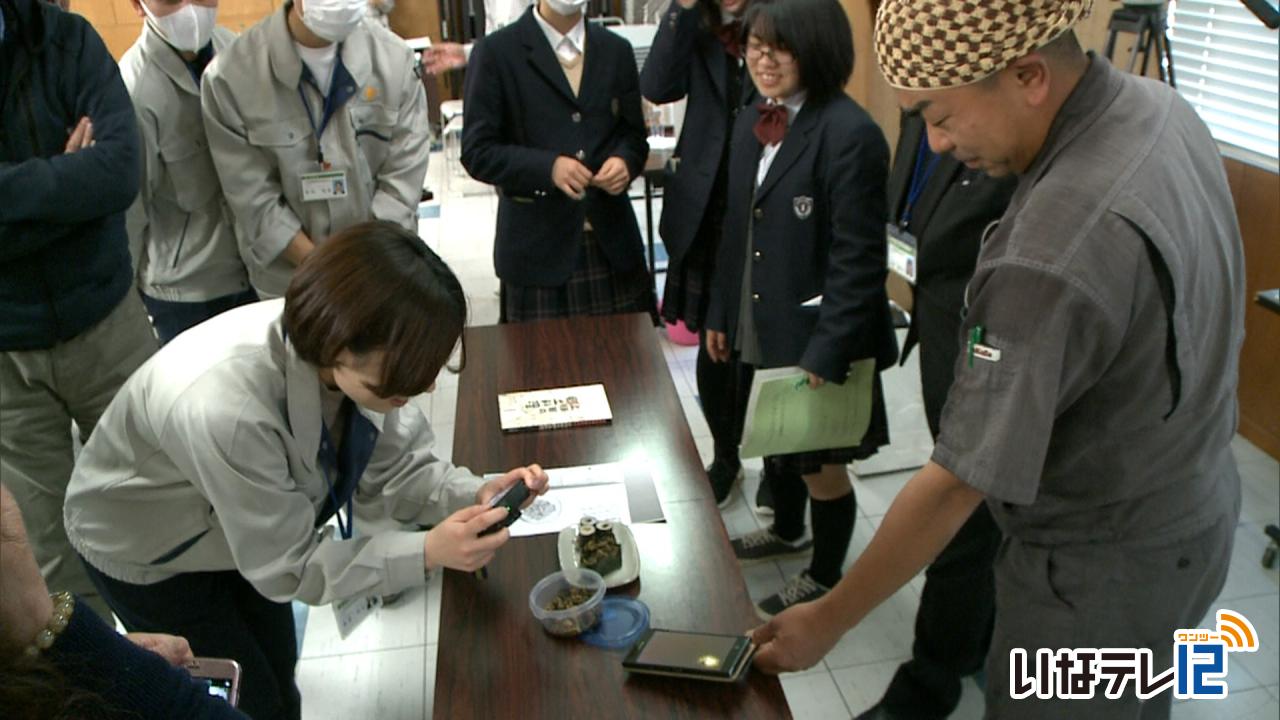

上伊那御膳で地域の魅力発信

上伊那地域の農家でつくるアグリフォーラム実行委員会は、高校生や大学生の協力を得て、地元ならではの食材を使った「上伊那御膳」のプロデュースを進めています。

20日は、御膳に詰める料理の投票が行われました。

この日は、伊那市の伊那合同庁舎に農家や高校生、大学生が集まり、料理の試作品を見ながら投票したいものを選んでいました。

イナゴのゼリーや蜂の子の寿司などインパクトの強いものから、リンゴのおこわやトマト入り卵焼きなど、地元食材を使った料理が並びました。

試作したのは実行委員会のメンバーで、料理のコンセプトを説明していました。

参加者らは、上伊那御膳にふさわしいメニューは何かを考えながら投票していました。

参加した大学生は「(イナゴは)カルシウムがあって美味しそう。自分は美味しそうだなと思うが、都会で出したりしたときにどんな反応になるか気になる」と話していました。

また、ある農家は「地域に残る伝統食や地元野菜を後世につないでいけるような御膳になることを期待しています」と話していました。

これは、農家でつくるアグリフォーラム実行委員会が、関係者とともに地元の特産物や郷土料理をひとつに盛り込んだ「上伊那御膳」を開発しようと去年から取り組みを進めています。

境澤賢二委員長は「地域のことが伝えられるような御膳になることを願っています。こうして農家や高校生、大学生がひとつのことに取り組むことができるということ、また農産物をつくる農家がこういったことに取り組むことの面白さ、大切さを感じています」と話していました。

今後は、投票で人気だったメニューを盛り込んだ御膳を開発し、地域の飲食店などに提案していきたいとしています。 -

大学入試センター試験 はじまる

今年で最後となる大学入試センター試験が18日から全国一斉に始まりました。入試センターによりますと県内の試験は、午後4時現在トラブルなく進んでいるという事です。

南箕輪村の信州大学農学部も試験会場となり、受験生が足をはこんでいました。

今年のセンター試験の長野県内の志願者数は9,990人で、信大農学部の会場の志願者数は575人となっています。

会場の前には、予備校の講師らがかけつけティッシュなどに応援メッセージを添えて渡していました。

県内には14の試験会場があり、上伊那では信大農学部と駒ケ根市の長野県看護大学の2か所となっています。

18日は地理歴史公民、国語、外国語の文系科目の試験が行われました。

午後4時現在、試験は順調に進められているという事です。

19日は、数学と理科の理系科目の試験が行われます。

大学入試センター試験は、来年から「大学入学共通テスト」に変わります。

-

シニア世代と団体マッチング

活動の場を求めるシニア世代の受け皿となる地域の団体が参加する「地域づくり出会いのひろば」が伊那市のニシザワいなっせホールで17日、開かれました。

地域づくり出会いのひろばは、長野県長寿社会開発センター伊那支部などが開いたものです。

17日は、活動の場を求めるシニア世代およそ100人とその受け皿となる団体や企業20団体が参加しました。

おおむね60歳以上のシニア世代がボランティア活動などで積極的に社会参加できるよう、その活動を求める人とのマッチングを図るいうものです。

会場には、福祉や子育て支援団体などのブースが設けられました。

参加したシニア世代の人たちは積極的にそれぞれのブースを回り活動内容を聞いていました。

福祉事業団体のブースでは、「環境整備や農作業が出来る人を求めています。」などと話していました。

長野県長寿社会開発センター伊那支部では「シニア世代が社会参加するための情報が少ない。こういった場を活用してほしい」と話していました。

-

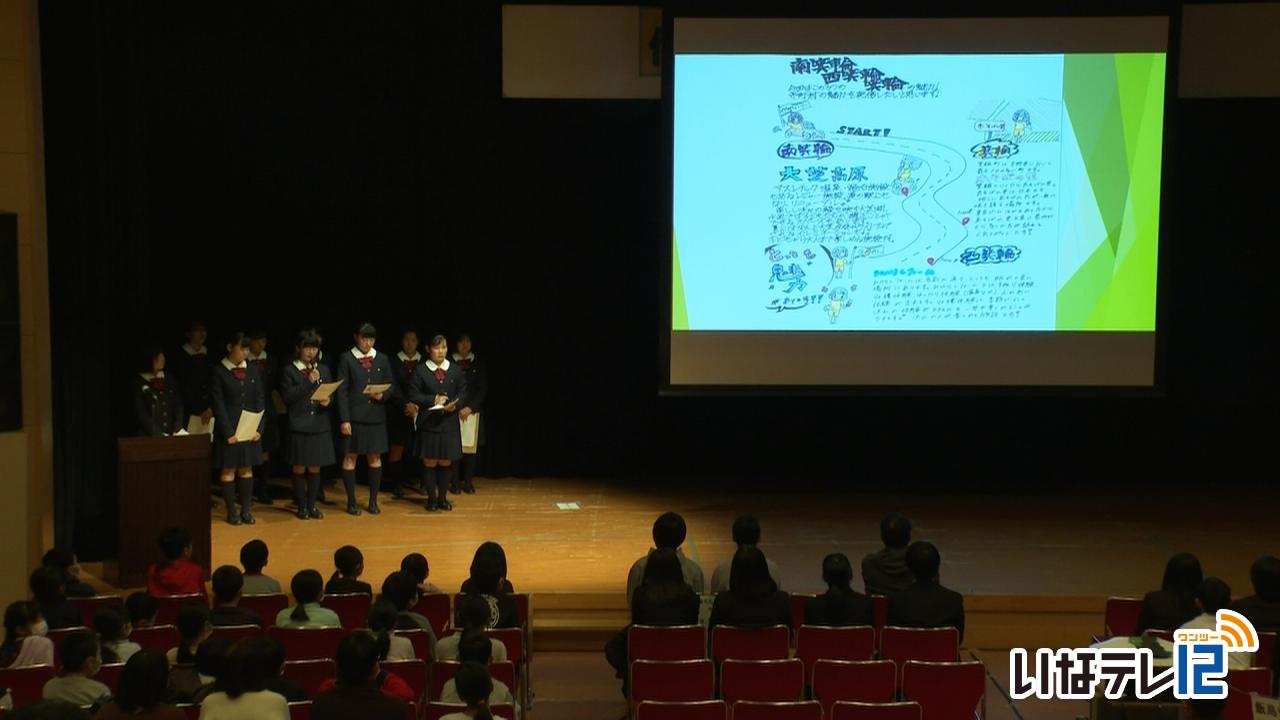

郷土愛プロジェクト伊那谷再発見

上伊那の児童や生徒が、地域の魅力を学び発表する「伊那谷再発見」が11日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

イベントには、上伊那の小学校から高校まで、8校が参加しました。

上伊那農業高校の生徒は、地域の人と連携して商品化した「あまざけアイス」から学んだことを発表しました。

商品化でパッケージをデザインする際には、「あまざけアイスのさわやかさが伝わるように工夫した」と話していました。

また、伊那西高校の生徒は、上伊那の企業で作っているものや観光地、道の駅を調べ、それら1つ1つが地域の魅力だと発表しました。

イベントは、産業・行政・学校が連携してつくる「郷土愛プロジェクト」が主催していて、今回で12回目となります。

-

インフル上伊那16.75人

上伊那の6日から12日までの一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、16.75人で依然として注意報レベルの10人を上回っています。

県は19.68人でした。

長野県の発表によりますと6日から12日までの1医療機関当りの上伊那のインフルエンザ患者数は16.75人、県の患者数は19.68人で減少傾向にあるものの依然として注意報レベルの10人を上回っています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、きょう現在、伊那市と箕輪町の小学校で1校1クラスが南箕輪村の保育園で1園1クラスが学級閉鎖となっています。

県では今後も拡大の恐れがあるとして、手洗いを行うなど感染予防の徹底を呼び掛けています。 -

エレキテル橋本さんら 番組収録

12日に行われた伊那ケーブルテレビの番組「松尾アトム前派出所のりんご長者の旅」の収録に、だめよ~ダメダメの決め台詞で一世を風靡したニッポンエレキテル連合の橋本小雪さんが加わりました。

伊那市坂下区のどんど焼きは、12日に坂下神社境内で行われました。

番組は、そのどんど焼きに参加して、地域の人たちとコミュニケーションをとりながら楽しむ様子を収録したものです。

伊那ケーブルテレビが放送している「松尾アトム前派出所のりんご長者の旅」は、松川町のリンゴ農家でお笑い芸人の松尾さんが地域を回り物々交換を繰り返していく番組です。

今回は、松尾さんと同じ芸能事務所に所属するニッポンエレキテル連合の橋本さんと瞬間メタルの前田ばっこーさんが収録に加わりました。

普段出演しているのは松尾さんのみですが、橋本さん前田さんともに番組内でナレーションなどを担当していて、今回はスペシャル版となります。

3人は、餅つきも体験させてもらい、つきたてを味わっていました。

今回収録した番組は、2月にご覧のチャンネルで放送します。 -

養護学校生徒の手作り掛紙プリン販売

伊那養護学校の生徒が手作りした掛紙をつけた「おもてなしプリン」の販売が、南箕輪村の大芝の湯で、14日に行われました。

この日は伊那養護学校中学部1年の生徒14人が大芝の湯でプリンを販売しました。

掛紙は、伊那養護学校の生徒が手作りしたものです。

地域とのつながりを作ろうと大芝の湯に提供を申し出ました。

この日はおよそ60個を用意し、販売開始から40分後には完売しました。

生徒は「楽しかった!」「全部売り切れてうれしい」「友達みんなとたくさん売れてうれしかった」と話していました。

養護学校では2月中旬までの期間、週に1回程度掛紙を作る予定で、掛紙つきプリンは不定期で大芝の湯で販売されます。

値段は360円となっています。 -

消防署員が意見発表

上伊那の消防署の署員が日々の業務で感じた消防や防災に関する意見発表会が10日開かれ、上伊那広域消防本部予防課の中平彩さんが最優秀賞に選ばれました。

10日は上伊那の6つの消防署と消防本部から選抜された7人が意見を発表しました。

このうち、最優秀賞に選ばれた中平さんは、上伊那広域消防本部予防課の消防副士長で、2人の子どもがいます。

中平さんは、子どもに何かあった時に母親がパニックにならずに対応するには知識が必要だとして、「乳幼児健診の中に応急手当講習を取り入れたらどうか」と提案しました。

意見発表会は、日々の業務で感じた改善点を発表することで市民の安全につなげようと行われています。

意見発表会ではほかに、「情報弱者への防災情報の提供」や「救急医療情報キットの周知」などの提案がありました。

最優秀賞に選ばれた中平さんは、来月木曽町で開かれる県の意見発表会に出場します。

-

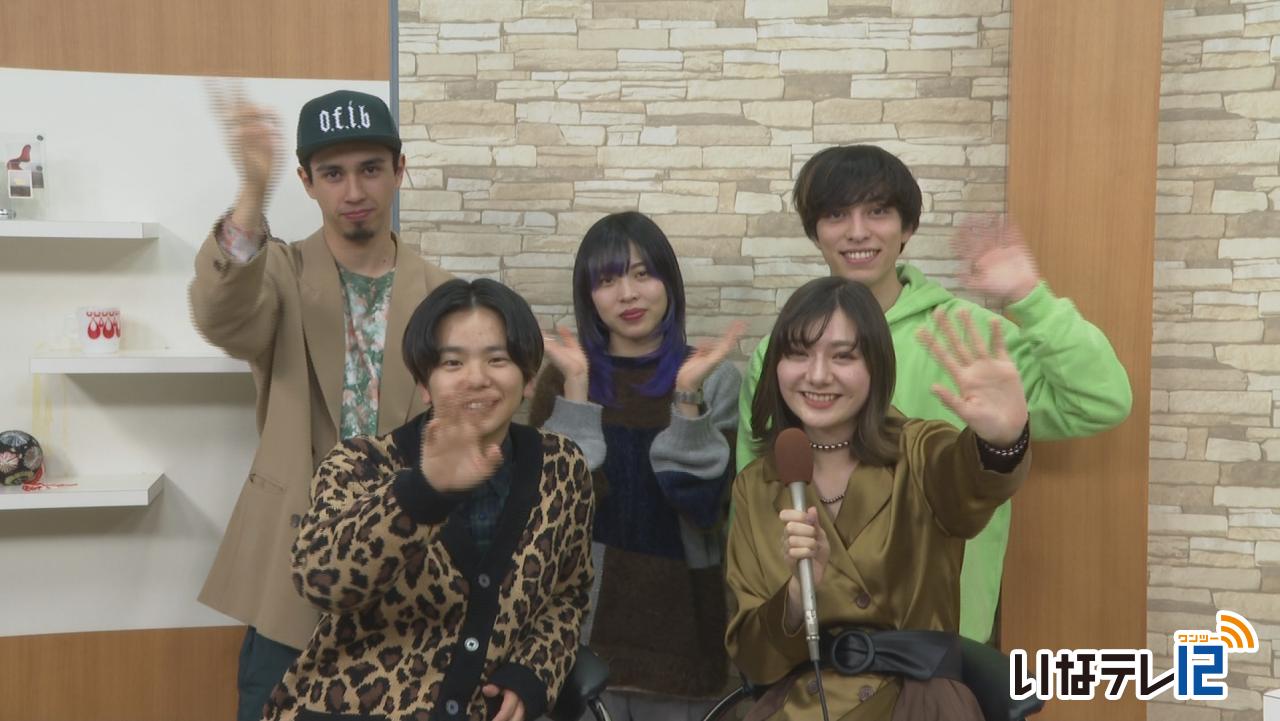

FAITH メジャーデビュー

伊那市発の5人組バンドFAITHが、15日に発売される1stフルアルバムでメジャーデビューします。

FAITHは上伊那出身の男女5人組バンドで、2015年に伊那市のライブハウスに集まり結成しましました。

2017年に開催された10代のバンドが参加する全国規模のイベントで、3,199組中ファイナリスト8組に残り注目を集め、その後ミニアルバムをリリースし全国に活動の場を広げました。

メンバー全員が20歳となる今年、1stフルアルバム「Capture it」をリリースしメジャーデビューします。

アルバムには10代ならではの葛藤や未来への希望を切り取った9曲を収録しました。

「Party All Night」は、大切な友人と過ごすかけがえのないひと時を歌ったパーティソング。

テレビ番組「王様のブランチ」の1月のエンディングテーマに起用されています。

FAITHの1stフルアルバム「Capture it」は1枚2,500円で、15日に発売されます。

リリースにあわせ、東京、大阪、名古屋、松本でライブが予定されています。

-

箕輪進修高校生徒 映像提示システム寄贈

箕輪町の箕輪進修高校のクリエイト工学科の3年生3人は、課題研究で制作した映像提示システムと、町内の文化財を紹介する動画を、9日、町郷土博物館に寄贈しました。

この日は、箕輪進修高校の3年生3人が、町郷土博物館を訪れ、映像提示システムを博物館に贈りました。

システムは、8月から制作を始めました。処分されるところだった製図台を加工し、モニターを取り付けてつくりました。

4つのボタンがついていて、裏面の小型のコンピューターで映像の切り替えなどを制御しています。

文化財を紹介する動画は11月中旬から2週間ほどかけて作りました。2018年度に、県宝に指定された4つの土器を3分40秒で紹介しています。生徒が制作したのはこの1種類ですが、システムでは町を紹介する観光VTRも流れます。

この日は、小池眞利子教育長も訪れ、生徒たちと話しながら操作していました。

箕輪進修高校では、博物館のオファーに応えて、後輩たちが、ほかの文化財を紹介する動画を制作していくということです。

-

1月最高気温 観測史上最高15.5度

8日の伊那地域の日中の最高気温は、15.5度と1月としては2016年に記録した15.3度を抜き、観測史上最高となりました。

正午頃の伊那市の中心市街地です。

道行く人の中には、コートなどの上着を身につけず、スーツやカーディガンで歩く人の姿も見られました。

伊那地域の最高気温は午後0時19分に15・5度と4月上旬並みの気温となりました。

これは1993年の統計開始以来、1月としては過去最高です

長野地方気象台によりますと日本海から東に進む低気圧に南から温かい風が流れ込み、気温が上がったという事です。

9日は寒気の影響を受ける見込みで、伊那地域の最高気温は8日より4度ほど低い10度前後となる見込みです。 -

インフル 全県・警報レベルに迫る

長野県の去年12月23日から29日までの一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、29.17人と警報レベルの30人に迫る人数となっています。上伊那は28・5人でした。

長野県の発表によりますと去年12月23日から29日までの1医療機関当りの全県のインフルエンザ患者数は29.17人で、警報レベルの30人に迫る人数となりました。

上伊那の患者数は前の週の33人から減少したものの28.5人と依然として高い人数でした。

県では今後1か月間は流行の恐れがあるとして、気になる症状がある場合は早めの医療機関受診を呼び掛けています。

-

高校入学志願予定数 弥生291人

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、7日に発表しました。

募集人員が40人減となった伊那弥生ケ丘高校は200人に対し291人が志願しています。

辰野普通は、前期65人、後期83人です。

商業は、前期23人、後期25人です。

上伊那農業は、生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザイン一括で、前期136人、後期169人です。 -

地元での就職考える「かみいなシゴトフェス」

年末に帰省する学生に地元での就職を考えてもらう、かみいなシゴトフェスが28日伊那市のいなっせで開かれました。

会場にはおよそ50の企業が出展し担当者が学生に会社案内をしていました。

かみいなシゴトフェスは地元の企業を知り就職を考えてもらおうと上伊那広域連合などが行ったもので保護者や友人同士で気軽に参加できるものとなっています。

企業の担当者と学生の間に机はおかず膝と膝を突き合わせて話をすることで互いの距離感を縮める工夫もされています。

上伊那広域連合によりますと県外の大学などに進学した学生が地元に戻る割合は4割に満たないということで、県外で就職した人が数年後、地元で再就職するUターンにも力を入れていきたいとしています。

-

上伊那8市町村の焼酎ずらり

遊休荒廃地で育てたサツマイモを使った、上伊那8市町村のブランド焼酎が並ぶ「新酒試飲会」が23日夜、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

この日は、各地の生産者らおよそ80人が集まり、新酒の味を楽しんでいました。

現在、上伊那8市町村で作られている芋焼酎のブランドは13種類あります。

地域おこしや遊休荒廃地対策として平成18年から生産が始まりました。

「座々無志」や「みのわ黄金千貫」、「大芝の華」など、それぞれ地域性のある名前がつけられています。

今年は去年より6トン多い39トンを収穫したということです。

鈴木光市副会長は「みんなでがんばって収穫して、完成した焼酎をみんなで飲むことができるというのは最高のことだと改めて感じる」と話していました。

市町村ごとの銘柄が、900ミリリットル入りで販売小売価格1,100円(税抜)、8市町村ブレンドの伊那八峰が販売小売価格924円(税抜)です。

上伊那のAコープや酒販店などで販売されます。 -

アルストロメリア 出荷ピーク

上伊那が日本一の生産量を誇る花「アルストロメリア」の出荷作業が、年末年始の需要期に向けて本格化しています。

伊那市東春近の花卉農家、酒井弘道さんの家では、年末の出荷作業がピークを迎えています。

午前中は収穫作業を行い、午後は選別と箱詰めが行われます。

上伊那では、夏場涼しく、冬場晴天の日が多いことから、年間を通じてアルストロメリアの栽培が行われています。

栽培に適していることから、日本一の生産量、1,300万本を出荷しています。

アルストロメリアを出荷するときに栄養剤と殺菌剤を入れた袋を一緒に入れることで長持ちさせています。

年末年始の出荷作業は24・25日がピークで、酒井さんのハウスでは、2日間で1万本を出荷するということです。

酒井さんは「今が一番忙しい時期。年末年始は花屋も花の数が欲しい時期なのでなんとかしたいと思います」と話していました。

年内の作業は25日までで、再開するのは年明けだということです。 -

新体操クラブ ポーラ☆スター発表会

伊那と塩尻地域のジュニアの新体操クラブ「ポーラ☆スター」の発表会が、22日、伊那市のロジテックアリーナ(伊那市民体育館)で開かれました。

伊那教室は28回目、塩尻教室は26回目となる合同発表会です。

ポーラスターには、年少園児から高校生まで、合わせて120人が通っています。

一般の生徒が通うコースは、週に1回練習していますが、週に5回練習を重ねる選抜選 手もいます。

発表会では、園児が保護者と一緒に踊りを披露する場面もありました。

保護者によると、衣装のラメやスパンコールの縫い付けなども保護者が行っているということです。

代表を務めている橋爪みすずさんは、「新体操を通して心を磨く大切さを子どもたちに伝えてきた」としています。

-

中ア山麓スキー学校指導者研修会

全日本スキー連盟公認校に認定されている中ア山麓スキー学校の指導者の講習会が、22日、伊那市の伊那スキーリゾートで開かれました。

この日は午前・午後と1日かけて講義と実習が行われ、伊那地区と駒ヶ根地区から100人程が参加しました。

実技では、基礎となる滑り方の指導について確認していました。

スキー学校には、国の認定を受けた指導員と、県の認定を受けた準指導員のほかに、スキー教室で指導を行う認定指導員がいます。

認定指導員は、毎年1度、研修を受ける必要があり、シーズンオープンを前に今回、研修会が開かれました。

参加者は、スキーの新しい技術についてや、指導法について研修を受けていました。

なお伊那スキーリゾートは21日のオープンを目指していましたが、雪不足により、オープン延期となっています。

-

みはらしの湯でゆず湯サービス

22日は、1年で最も昼が短い日冬至です。

伊那市観光株式会社が運営する温泉施設では、ゆず湯の提供が行われました。

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯では、男女の露天風呂それぞれに、ゆずが浮かべられました。

冬至の日に入ると風邪を引かないとされていて、みはらしの湯では毎年冬至にゆず湯を提供しています。高遠町のさくらの湯でも提供されました。

みはらしの湯では、26日から28日まで、りんご湯のサービスも行う予定です。

なお、22日の夜から23日未明にかけて長野県南部に雪が降る予報で、長野地方気象台では、12時間の最大降雪量は10センチに達するとして、交通障害に注意を呼び掛けています。

-

上伊那の高校生が制作 美術展

上伊那8校の生徒が制作した絵画作品などが並ぶ「第58回上伊那高等学校美術展」が、19日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

会場には、駒ヶ根工業高校を除く上伊那8校の生徒の作品102点が並んでいます。

作品は生徒たちが1年以内に制作した近作で、油絵やアクリル画を中心に、陶芸や立体作品なども並びます。

身近な風景や人物、架空の世界を描いたものなど、題材は様々です。

こちらは伊那北高校の生徒9人が共同で制作した作品です。

木のボードにレシートを貼り、レシートをはんだごてとアイロンで熱してイラストを描いていて、環境問題に目を向けてほしいというメッセージが込められているということです。

作品展は、部活やクラブ、コースで学んできた生徒たちの1年間の成果を披露する場として毎年開かれています。

第58回上伊那高等学校美術展は、22日(日)まで、伊那市の伊那文化会館美術展示ホールで開かれています。

182/(水)