-

赤そばの里 見頃

箕輪町上古田の赤そばの里では、そばの花が見ごろを迎え県内外から多くの人が訪れています。 ネパール原産のそばを、日本でも育つように品種改良したもので高嶺ルビーと呼ばれています。 箕輪町上古田の赤そばの里は標高およそ900メートル、広さは4.2ヘクタールで赤いそばの花が広がっています。 この畑を管理しているのは上古田の有志でつくる古田の里赤そばの会です。 会では8月に種を蒔き手入れを行ってきました。 赤そばの里は、箕輪町の観光スポットにもなっていてこの時期は、県内外から観光客や写真愛好家が訪れます。 24日も、多くの人が訪れお気に入りの場所で写真撮影をしたりしていました。 入り口には無料休憩所も設けられていて、ここでは地元で採れた野菜や果物が並びます。 24日は、採れたての松茸もありました。 28日(土)、29日(日)には上古田公民館で手打ちそばが試食できる赤そばまつりが行われることになっています。 赤そばは、10月初旬まで楽しめるということです。

-

南箕輪村の湯澤千里さん 青年海外協力隊員としてサモアへ派遣

南箕輪村久保の湯澤千里さんは、青年海外協力隊員として、南太平洋の島国、サモアへ派遣されます。 19日、湯澤さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に出発前の挨拶をしました。 湯澤さんは、村久保出身の26歳です。 大学時代、東南アジアやアフリカなどの国々へ行き、ボランティアの在り方や豊かさについて考えるようになったということです。 派遣先のサモアでは公立学校で理科の教育を行うことになっています。現地の学校は、13歳から17歳まで490人が在籍していますが、理科の専門教員がいないため、生物の授業しかできていないということです。 湯澤さんは、大学卒業後に埼玉県で塾の講師をしていて、そのスキルを活かしたいということです。 湯澤さんは、10月1日にサモアに向け出発し、派遣期間は2年後の2015年10月までとなっています。

-

南箕輪村久保区 敬老会

南箕輪村では、16日、各区で敬老行事が行われ、長寿を祝いました。 南箕輪久保区の敬老会には、70歳以上のお年寄り193人が招待されおよそ80人が出席しました。式では、今年度80歳を迎える人に、唐木一直村長から祝い金が手渡されました。 長寿者を代表して山口クミ子さんは「80歳になったという実感は無ありませんが、まだ80という気持ちで過ごしていきたい」と話していました。 会場では、地域の園児から大人まで11組が、踊りや歌を披露すると、お年寄りたちは、手をたたきながら、楽しんでいました。 久保区の赤羽英俊区長は「これからも、それぞれの立場で地域を支え、お互いに声を掛け合い、健康で元気に過ごして頂きたい」と話していました。

-

台風18号 上伊那地域でも被害

大型の台風18号の通過により上伊那地域にも倒木や、停電、果樹被害などがありました。 17日は、果樹農家が台風で落ちた梨の片付けに追われていました。 台風18号は16日の午前9時から10時にかけて県南部を通過し上伊那地域も強い風と大雨をもたらしました。 伊那地域の、15日午前0時の降りはじめからの雨量は81ミリで、午前10時36分に最大瞬間風速10.4メートルを観測しました。 伊那市のまとめによりますと台風の影響で41か所で倒木があった他、電柱が倒れる被害がありました。 これにより若宮団地付近など5か所で通行止めになりました。 箕輪町によると町内では、倒木の被害が35か所、物置小屋の損壊などがありました。 南箕輪村によると住宅の一部損壊が2件、倒木が25か所となっています。 田畑区では住宅の屋根が飛び、隣の家の屋根の一部と物置を壊しました。 3市町村ともけが人はいませんでした。 倒木に伴う断線により広い範囲で停電となりました。 中部電力長野支店によりますと伊那市、箕輪町、南箕輪村で6770戸が停電となり16日の午後9時半すぎにすべて復旧したということです。 一夜あけ、17日は青空が広がりました。 南アルプス林道バスは17日の午前10時から運行を再開しました。 南箕輪村の久保では倒れた桜の木の枝の撤去作業が行われていました。 台風の影響で果樹の被害もありました。 伊那市西箕輪の果樹農家、笠松悟さんの梨園では、多くの梨が落ちました。 JA上伊那によりますと特に伊那市から辰野町にかけて梨の落下が多かったということです。 落ちた梨は加工品として取扱うということです。 長野県農政部では市町村を通じて農作物の被害状況を調べています。

-

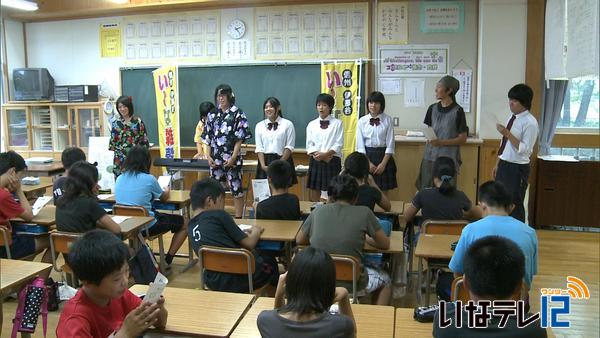

上農と南部小 雑穀で交流

上伊那農業高校の生徒8人が近くの南箕輪村南部小学校で雑穀の普及に向けた交流学習を13日行いました。 上伊那農業高校の部活動として活動している作物班は、1年から3年までの17人が所属しています。 13日は、そのうちの8人が南箕輪村の南部小学校に出向き、紙芝居やクイズなどで6年生に雑穀をPRしました。 作物班は、上伊那の特産としての雑穀の普及に向けて、4年前から様々な活動を展開してきました。 小学校での活動は、伊那市の西春近北小に続いて2校目で、3年生の北原直樹班長は、「雑穀の良さを小学生に伝えていきたい」と話していました。

-

水道組合が災害時に備え協定

南箕輪村の神子柴簡易水道組合は水道管などの資材販売業者3社と災害時に優先的に資材を供給してもらうための協定を結びました。 11日は南箕輪村の神子柴コミュニティセンターで調印式が行われ、 原光治組合長をはじめ組合員10人が出席しました。 今回組合と災害時協定を結んだのは株式会社マルニシ、小泉中部株式会社、ブリジストンタイヤ長野販売株式会社の3社です。 協定では災害時に水道管などの資材を優先的に組合に供給することなどが定められています。 協定を結んだ3社を代表してブリジストンタイヤの武居寿志所長は「災害の時は、最善を尽くして協力を惜しみません」とあいさつしました。 神子柴簡易水道組合は1924年大正13年に発足しました。 組合によりますと現在98人の組合員がいて事業者を含め250戸に水道水を供給しているということです。 組合では「村内の簡易水道組合は神子柴だけ。有事の際は自分たちの力で一刻も早く復旧できるよう努めていきたい。」と話していました。

-

村教育委員会が不正行為防止策

今年7月に発覚した南箕輪村南部小学校の事務職員による給食費横領問題を受け村教育委員会は監視体制の改善など不正行為防止策をまとめました。 11日は村役場で村議会一般質問が行われ清水篤彦教育委員長が答弁しました。 この問題は南部小学校の事務職員が平成23年から2年間にわたり給食費およそ160万円を着服していたものです。 不正行為防止策として給食費の徴収を現金で取り扱う場合は、全て領収証を発行しその控えを確実に保管するほか現金は手元に保管せず可能な限りその日のうちに口座に入金することとしています。 またこれまで3月に実施していた監査を10月にも実施するほか年度末の監査については外部者を含めるとしています。 村教育委員会ではこれら対策を実施し再発防止と信頼回復に努めたいとしています。

-

南箕輪村南部保育園 園庭用地取得へ

南箕輪村の南部保育園は、園児数の増加により園庭が狭くなっています。 そこで村は、保育園近くの畑およそ1300平方メートルを、新たな園庭用地として取得する計画です。 9日村が、議会に説明しました。 それによりますと、村が、取得を計画していのは、南部保育園南側の広さおよそ1300平方メートルの農地です。取得費用は、1,700万円で、現在開会している村議会9月定例会の最終日に、補正予算案として議会に提案するとしています。 村によりますと、南部保育園は、平成2年に園舎を全面改築しましたが、予想を上回るペースで入園希望者が増えていて、これまでに、4回増築工事をしているという事です。園舎の増築工事に伴い、園庭の面積は、平成2年と比べ、270平方メートル減少しています。 唐木一直村長は用地取得について「これからの状況を見据え、積極的に対応していきたい」と話していました。 南部保育園の園児数は、今年度末までに、定員150人に対し、149人になるという事です。

-

信州大学公開講座 土砂災害抑制方法を学ぶ

森林を活用した土砂災害抑制方法を考える信州大学農学部の今年度の公開講座が、7日、開かれました。 講座には、高校生1人を含む住民17人が出席しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどの様な授業が行われているのかを理解してもらおうと、毎年公開講座を開いています。 今回は、深層崩壊をはじめとする土砂災害が全国各地で発生していることから、その実態やメカニズムについて、森林科学科の平松晋也教授が話をしました。 このうち、砂防えん堤の効果についての実験では、小型の水路模型を使って土石流を発生させ、砂防えん堤の効果の違いをみました。 平松教授は「土砂と水を分離することができれば、土砂災害を防ぐことができる」と説明しました。 信州大学農学部では、大学の研究の成果を普及する手段として今後も公開講座を開くとしています。

-

松寿荘 20周年

南箕輪村社会福祉協議会が運営する松寿荘のデイサービス20周年記念式典が5日から3日間行われました。 ひとりでも多くのデイサービスの利用者と20周年を祝おうと、式典は3日間行われました。 松寿荘は、1993年に高齢者の生きがい、介護予防拠点施設として南箕輪村が開設しました。 現在は、村社協が介護保険事業所に位置づけて運営しています。 定員39人の通所主体の各種サービスを提供していて、100人ほどが利用登録しています。 6日に来賓として出席した唐木一直村長は、「福祉担当課長だった時代に建設した思いいれがある施設。村の福祉の原点がここにある」とあいさつしました。 式典では、デイサービスを利用して10年以上の24人と20年以上の5人に表彰状が手渡されます。 松寿荘では、今後もサービスの向上につとめていきたいとしています。

-

昭和の香り目指し村の駅 オープン

南箕輪村塩ノ井の旧ニシザワ店舗部分に「村の駅」が6日にオープンしました。 手作り弁当「まりんべんとう」の製造と配達を手がけているマリンフーズグループが、工場として購入した建物の一部330平方メートルを村の駅として改装しました。 店内には、地元野菜から日用雑貨、鮮魚コーナーまであり、「昭和の香り」をコンセプトにしています。 昭和の「もったいない」を大切にして、野菜はバラ売り、売れなかった農産物は返品せず、弁当や惣菜の食材として活用します。 さらに休憩コーナーも広く設け、地域の人たちの憩いの場も目指すとしています。 営業は、金曜日、土曜日、日曜日の週3日間で時間は、午前9時30分から午後6時までです。 オープン初日となった6日、店内は、多くの人でにぎわい、空き店舗となっていたこの場所は、久しぶりに活気づいていました。

-

第15回ゲートボール上伊那郡女子選手権大会

第15回ゲートボール上伊那郡女子選手権大会が、4日南箕輪村の大芝高原で開かれました。 大会には南箕輪村・宮田村・中川村・飯島町から6チームが参加しました。 3チームごとの総当たり戦のあと、決勝リーグで優勝を決めます。 この大会は、長野県ゲートボール連盟上伊那郡支部の4町村が持ち回りで毎年開いているものです。 今回は、初めて大芝高原内にある人工芝の多目的コートで開かれました。 大会の結果、中川村のチームが優勝しました。

-

村議会9月定例会 15議案が提出

南箕輪村議会9月定例会が2日開会し、一般会計補正予算案など15議案が提出されました。 一般会計補正予算案は2億5千万円を追加するものです。 主な事業としては、商工振興事業の「南箕輪村の日」プレミアム商品券の補助金に500万円。 南殿屯所改修費用に600万円などとなっています。 南箕輪村議会9月定例会は、11日、12日に一般質問、13日に委員長報告、採決が行われます。

-

避難所に一泊 村で初の宿泊訓練

南箕輪村は8月31日、大地震発生を想定して村民が避難所に一泊する訓練を初めて行いました。 訓練は、村内で震度5強の地震が発生したとの想定で行われ、31日午後4時北殿公民館には避難所が開設されました。 南箕輪村では、避難所の生活を実際に体験する事により、万が一の事態に備えていこうと初めて宿泊訓練を実施しました。 訓練は、北殿区と北原区の2か所で実施され、両区合わせて30人余りが参加しました。 避難所では、停電や断水を想定して室内には灯光器が置かれ参加した人たちにはペットボトル入りの水や非常食が提供されました。 寝るスペースは、公民館の広間に縦横2.3メートル高さ1.8メートルのビニール製の布でできた仕切りを設置し、家族毎に別れ寝ました。この仕切りは、プライベート空間の確保や、授乳の時など他の人の目を気にせず行えるよう、村が昨年度100個購入したものです。 避難所を訪れた唐木一直村長は、「村として、住民の要望を聞きながら、避難所の設備を整えていきたい」と話していました。 1日午前6時、参加した人たちは起床すると、仕切りをかたづけていました。 今後村では、大規模の災害を想定し、村民体育館などより広い場所で、宿泊訓練を行っていきたいとしています。

-

伊那養護学校保護者と南箕輪村懇談会

伊那養護学校保護者と南箕輪村の懇談会が29日、南箕輪村役場で開かれ、保護者側はグループホームの設置などを要望しました。 29日は、伊那養護学校保護者と学校関係者7人が役場を訪れ、田中寛美PTA会長から、唐木一直南箕輪村長に要望書が手渡たされました。 要望書では、南箕輪村内へのグループホーム設置をもとめています。 村では、今年4月に障害者グループホーム検討委員会設置要綱を定めた、と回答しました。 9月中にはその第1回目の委員会を開き、グループホームの設置や運営主体などを話し合う予定になっているということです。 保護者からは、「ありがたいが、軽度の障害者施設では困る、重度の障害者が利用出来る物にして欲しい」との意見が出されました。 これに対し村は重度の障害者が主に利用出来る施設にしたいとの考えを伝えました。 また、「本年度から始まった「副学籍」制度について具体的にどのように参加すれば良いのかわからない」との質問に対し村は、「運動会や音楽会などの小中学校の行事などに、児童生徒や保護者の意向を尊重して参加ができるが、そのためのスムーズな受け入れ体制について、これから検討をすすめていきたい」と答えていました。

-

大芝高原まつり多くの人で賑わう

伊那谷の夏を締めくくる南箕輪村の大芝高原まつりが24日行われ、出店や様々なイベントに会場は多くの人で賑わいました。 伊那地域は昨日の夕方から今朝までに46ミリの雨が降り祭りの開催が危ぶまれましたが、午前中には雨が上がり会場は多くの人で賑わいました。 「人と人とのつながりを求めて」をキャッチフレーズに始まった大芝高原まつりは、今年で28回目を数えます。 祭りでは、地元の各種団体による露店や、村のキャラクターまっくんにちなんだ商品を販売するブースなど、29店舗が並びました。 大芝湖では恒例のたらいレースが行われ、地元の中学や大学、一般などおよそ60人が参加しました。 たらいレースは、1チーム3人で一人ずつたらいに乗り順位を競います。 中にはなれないレースに悪戦苦闘する参加者もいました。 決勝戦は、去年優勝した伊那市のソフトボールチームと、信州大学の学生との一騎打ちとなりました。 他に、おまつりパレードには村内外からおよそ1200人が参加し、2006年にできた大芝高原音頭ニューバージョンを踊りました。 踊りには、村のイメージキャラクターまっくんも参加し祭りを盛り上げていました。 午後7時半からの花火大会では、58番組およそ800発が打ち上げられました。

-

上伊那農業高校に伊那中生徒が体験入学

来年の春卒業を予定している中学生を対象にした体験入学が24日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。 24日は、上伊那地域の中学3年生およそ440人が集まりました。 上農高校には、4つの科があります。 体験入学は、それぞれの科の授業を体験することで今後の進路選択の参考にしてもらおうと行われているものです。 中学生らは、11のコースに別れそれぞれ20分ずつ体験しました。 このうち生産環境科では、地面を掘削するのに使うバックホーや、トラクターなどの運転を体験しました。 他に園芸科学科では、学校で栽培しているトルコギキョウを使ってコサージュを作りました。 県立高校の入学試験は、前期選抜が来年2月6日に、後期選抜は来年3月11日に行われる予定です。

-

福知山爆発事故受け露店の指導

京都府福知山市の花火大会会場で露店が爆発し、60人が死傷した事故を受け、24日に大芝高原まつりが予定されている南箕輪村の大芝高原で、露店に対して安全指導が行われました。 大芝高原では、24日の祭りを前に、店を出す地元住民などが準備を行っていました。 福知山市の爆発事故は、ガソリンの携行缶の取り扱いに問題があった可能性が高いことから、同様の事故を未然に防ごうと明日の祭り本番を前に指導が行われました。 23日は、南箕輪村役場の職員や伊那消防署の署員が火の取り扱いなどについて注意を促していました。 福知山市の事故で消防庁から通達を受け行うもので、伊那消防署が露店に対して事前に実施するのは初めてだということです。 大芝高原まつりでは、発電機は、各店舗ではなく実行委員会が用意するということで、23日はガスが正しく使われているかを中心にチェックが行われていました。 伊那消防署では、「ガソリンは、手に入りやすく使い勝手が良いが大変危険なもの。揮発性が高く、火がつくと一瞬にして燃え広がるなどその怖さを理解し、取り扱いや保管方法に注意して欲しい」と呼びかけていました。

-

あす大芝高原まつり

24日は、第28回大芝高原まつりです。 23日、公園内では、関係者が準備に汗を流していました。 24日は、午前10時の開会式を皮切りにまつり名物のたらいレースやおまつりパレードなど様々な催しが計画されています。 天候が心配されますが、村では24日の午前6時30分に防災無線と一斉メールで告知することにしています。 順延になった場合は、翌日25日にすべてのイベントが行われることになっています。 伊那ケーブルテレビでは、まつりの様子を28日水曜日の午後2時30分から放送する予定です。

-

南小児童が農業用水路見学

南箕輪小学校の4年生の児童は、身近な農業用水路について学ぼうと23日西天竜幹線水路を見学しました。 農業用水路の見学会は、県が毎年開いているものです。 上伊那の4つの小学校が対象で初回となったこの日は、南箕輪小学校の4年生60人が西天竜幹線水路の主要箇所をまわりました。 このうち南箕輪村久保にある円筒分水工では、上伊那地方事務所の職員が水路の概要や円筒分水工の役割を説明しました。 円筒分水工は、水田の面積に応じて、各水路に正確な比率で水を分けるよう工夫されています。 職員は、水争いを解決するために作られたことや水路上に35箇所もあり日本最大規模であることなどを説明すると児童は、必死にメモをとっていました。 ある児童は、「社会科の授業で農業用水について勉強しだしたところなので、実物を見ることができて実感がわいた」と話していました。

-

伊那街道の歴史学ぶ

地域の歴史を知ることでその継承につなげていく勉強会が18日南箕輪村で開かれました。 勉強会は南箕輪村の久保区が開いたもので区民およそ30人が参加しました。 講師を務めたのは村文化財専門委員会の松澤英太郎さんで参加者は区内を通る伊那街道を歩きながらその歴史について話を聞きました。 伊那街道は主に江戸時代に整備されたもので中山道の塩尻宿から伊那谷を通り東海道に合流する街道です。 途中、湧水が出る蟹清水と呼ばれる場所では通行人がここで水をくむなど休憩場所になっていたことが説明されていました。 久保区では今後も地域に残る歴史の勉強会を開くことにしていてその継承に務めていくということです。

-

田畑区に伝わる奇習「盆正月」

南箕輪村田畑の伝統行事「盆正月」が16日の深夜に行われました。 夜10時30分、小学校PTAを中心とする田畑区の伝統行事を守る会の会員が田畑神社に集まり正月飾りの準備をしていました。 盆正月は、地区役員の家を封鎖し、盆休みの延長を訴える田畑区の伝統行事です。 準備が終わると、正月飾りや野菜を軽トラックに載せ、区長宅に移動しました。 会員らは物置からはしごや熊手などを持ち出し、次々と玄関先に置いていました。 最後に玄関先に「お正月」という文字を書くと、会員らは次の家へ向かっていきました。

-

南箕輪村大泉で先祖の霊を迎える振りまんど

南箕輪村の大泉で13日、先祖の霊を迎える、振りまんどが行われました。 この日は、大泉川の堤防に地域の住民が集まり、先祖の霊を迎える振りまんどが行われました。 大泉では、去年、大麦のワラが手に入らず振りまんどができませんでした。 地元の有志でつくる大泉まんどの会や、PTAが伝統行事を残していこうと大麦の栽培を行い、今年は2年ぶりに振りまんどが復活しました。 250mの堤防の13箇所に、90束のまんどを用意し、小学生が回します。 大泉川の堤防には、パチパチと大麦が燃える音が響いていました。

-

上農高校の盆花市あす開催

南箕輪村の上伊那農業高校で、12日の盆花市で販売する花の準備が11日行われました。 11日は生徒およそ90人が花束を作りました。 盆花市は上農高校の伝統行事で、今年で61回目です。 今年は開花が早かったことから、8月初めから収穫を始め、冷蔵庫に入れ調整してきたということです。 花はアスターや小菊など5種類で、全校生徒で育てたものです。 花束は500束用意され、500円で販売されます。 上農高校の盆花市はあす朝9時から伊那市の伊那北駅前広場といなっせ多目的広場の2会場で開かれます。

-

大泉まんどの会 育てた麦わらでまんどづくり

お盆の伝統行事「振りまんど」を残していこうと活動している南箕輪村の大泉まんどの会は自分たちで育てた麦わらを使って10日まんどを作りました。 10日は大和泉(おいずみ)神社(じんじゃ)に児童やPTA、まんどの会の会員など40人ほどが集まり60本を作りました。 大泉区では、去年大麦のワラが手に入りにくいなどの理由から実施を見送りました。 まんどの会では伝統行事を残していこうと、去年10月に近くの畑に種をまき、大麦を育ててきました。 6月には刈り入れを行い、トラック7台分のワラが収穫できたということです。 10日は子どもが大人に作り方を教わり、自分たちがまわすまんどを作りました。 大泉の振りまんどは迎え盆の13日に大泉川で行われます。

-

伊那市民プールなどで「足入れ型浮き輪」使用禁止

伊那市の伊那市民プールと高遠スポーツ公園プールは9日から「足入れ型浮き輪」の使用を禁止しています。 禁止となったのは、幼児用の「足入れ型浮き輪」です。 1日に茅野市営プールで足入れ型浮き輪を使っていた幼児が横転し、おぼれて意識不明の重体となった事故を受け、伊那市教育委員会が使用を禁止したものです。 足入れ型浮き輪は、横転すると水面下に体が隠れ、周囲から姿が見えなくなり、自力で脱出することが難しいことから救助が遅れ、事故につながる危険性があるということです。 足入れ型浮き輪の使用が禁止となっているのは、伊那市民プールと、高遠スポーツ公園プールの二か所です。

-

株式会社サンティア 南箕輪の村有林で森林整備作業

「森林の里親協定」を南箕輪村と結んだ、株式会社サンティアは、8日、経ヶ岳登山道の村有林で、初めての森林整備を行いました。 この日は、サンティアの従業員15人と、役場職員など合わせて20人が、枝打ちや下草刈りなどの作業を行いました。 森林の里親協定は、森林整備に意欲を持つ地域と、社会貢献に意欲のある企業や団体が連携して森林づくりをするための協定で、県が行っている事業です。 サンティアと南箕輪村は去年8月に協定を結び、この日は、その協定に基づく初めての作業となりました。 諏訪市に本社を置くサンティアは、ホテルやパチンコ店を経営していて、南箕輪村にも店舗があります。 従業員らは、森林保護などの活動を行っているNPOのメンバーから指導を受けながら作業を進めていました。 サンティアでは、今後、年に2回のペースで森林整備を行い、将来的には、従業員の家族と一緒に作業を行う「森の学校」を開きたいと話しています。

-

南箕輪村消防団第3分団第1部が県大会で準優勝

4日に長野市で開かれた県消防ポンプ操法大会に上伊那代表として出場した南箕輪村消防団の第3分団第1部が準優勝しました。 7日、第3分団第1部のメンバーと村消防団の藤田政幸団長らが村役場を訪れ、唐木一直村長に準優勝の報告をしました。 県大会は4日に長野市で開かれ、ポンプ車操法の部には12チームが出場しました。 田畑区を管轄する第三分団第一部は、7月の上伊那大会で優勝し県大会に出場しました。大会では、タイムや規律、正確さなどが採点され、準優勝となりました。 5月から週5日、朝4時からの練習を重ねてきたということです。 第三分団第一部は、過去に上伊那大会で8回、県大会で2回優勝しています。 唐木村長は、「準優勝という結果が村の消防、防災の力になる。これからも活躍を期待したい」と話していました。

-

恩徳寺のサギ草見頃

南箕輪村沢尻の恩徳寺で、鳥が羽を広げたような可憐な花「サギ草」が見頃となっています。 今年は、春先の冷え込みで発芽が1週間ほど遅れましたが、開花は例年並みとなりました。 花が小さく、数も少なめとのことですが、3千株のサギ草が楽しめます。 見頃は20日ごろまでとなっています。

-

信州大学農学部「分析」について公開講座

南箕輪村の信州大学農学部で、県内企業の分析・品質管理の担当者などを対象にした、安心と安全のための分析についての公開講座が開かれました。 信州大学農学部では、毎年2回、一般向けの公開講座を開いています。 今回は、応用生命科学科が担当し、より専門的な講座で社会に貢献したいと、関係者を対象に開き、県内の企業を中心に13人が参加しました。 講座では、食品などに含まれる汚染物質を特定・数値化するための最新の機器分析や、分析の国際社会の流れなどが話されました。 後藤 哲久教授によると、EUの食品の輸出入には、分析結果の数値だけでなく、その数値が信頼できるものかどうかを第三者機関が保障している必要があるということです。 後藤教授は、「実際に、分析の業務を行う人たちに、国際的に通用する分析について知ってもらいたい」と話していました。

222/(日)