-

酒とそばを楽しむイベント

地元産の新ソバと地酒を楽しむイベントが23日、南箕輪村の酒店叶屋で開かれた。

イベントは、「叶屋」と村内の飲食店「新兵エ」が、南箕輪産の米で作った日本酒と、村で収穫した新蕎麦をPRしようと初めて企画した。

参加費は大人千円で、訪れた人たちは受付でお猪口を受け取り、地酒の試飲や新ソバの香りを楽しんでいた。

イベントを企画した叶屋の倉田克美さんは、「個人商店が一緒にやることに意義がある。商売の弾みになれば」と話していた。

また、新兵エの根津直明さんは、「初めは、しゃれのつもりで始めたが、地元の良さを発信できれば」と話していた。

叶屋と新兵エでは、南箕輪村産の米を使った地酒と、手打ち蕎麦の詰め合わせセットの販売を始めていて、年末の贈答用のほか自宅でも楽しんでもらえれば竏窒ニ話していた。 -

南箕輪村「子育て家庭優待パスポート事業」参加へ

南箕輪村は、子育て家庭が買い物の際、割引などのサービスを受けられる県の事業「子育て家庭優待パスポート事業」に参加する。

これは、24日南箕輪村役場で開かれた村議会全員協議会で示された。

この事業は、長野県が市町村と連携して行うもので、県内では14市町村、上伊那では南箕輪村のほか、伊那市と箕輪町が参加する。

0歳から18歳未満の子どもがいる家庭にパスポートカードが交付され、事業に協賛する店舗にカードを提示すると参加市町村のどの店舗でもサービスが受けられるもので、南箕輪では約1600世帯が対象となる。

サービスの内容は、商品の割引やポイントカードのポイント2倍など店舗ごとに設定される。

県では現在協賛店を募集していて、サービスは来年4月からを予定している。 -

伝書鳩の品評会

伝書鳩の外見や体のバランスを審査する品評会が22日、南箕輪村の研修センターで開かれ、県内から114羽が集まった。

品評会を開いたのは、日本伝書鳩協会中部支部連盟。支部では毎年、品評会を開いていて、37年目の今年は、上伊那の天竜支部が受け持った。

品評会では、鳩の外見や体のバランス、筋肉など、100点満点で採点され、伝書鳩協会の役員が、鳩の身体を触りながら判定していた。

伝書鳩は、鳩の帰巣本能を利用して文書を運ばせるものだが、近年は通信で使われることはなくなり、伝書鳩によるレースが行われている。

北海道など千キロ離れた場所でも、鳩は自分の巣に帰ってくるということで、レースでは、その距離と速さを競う。

早いものでは、北海道から長野の距離でも翌朝には帰ってくるということで、この品評会に出されている鳩も、一定基準をクリアした鳩という。

生まれて1年未満の若鳥や、雄・雌などの部門に分けて審査され、それぞれの部門から最も良い鳩が選ばれていた。 -

60歳ソフト連盟閉会式

伊那市と南箕輪村の愛好者が参加している伊那60歳ソフトボール連盟の表彰式が21日、伊那市内で行われた。

本年度のリーグ戦は、11チームの総当り戦で5月から9月にかけて行われた。

リーグ戦では、9勝1敗で高遠旧友とホワイトエースが勝率で並び、優勝決定戦の結果、1対0で勝利した高遠旧友が初優勝を果たした。

準優勝はホワイトホース、3位は8勝2敗で手良球友だった。

表彰式では、池田勉会長から賞状などがそれぞれのチームの代表者に手渡された。

池田会長は、「来シーズンも仲間とのプレーを楽しみ、60歳ソフトの目的である親睦と健康維持につとめていきたい」とあいさつした。 -

伊那バス 伊那本線廃止検討

伊那バスが運行する伊那市西町の伊那バス本社前から辰野町、箕輪町を結ぶ路線、伊那本線が本年度をもって廃止することが24日、南箕輪村地域公共交通会議で明らかになった。

伊那本線の廃止は、乗客数が少なく採算がとれないことが大きな要因になっている。

伊那本線は現在、伊那バス本社から伊那中央病院を経由して、箕輪町のベルシャイン伊北店を結ぶ路線と辰野駅を結ぶ路線が運行されている。

伊那バスによると、最も多く運行している伊那バス本社と箕輪町のベルシャイン伊北店を結ぶ路線で、平均乗客数が1.7人となっていて、伊那本線全体の赤字額は約1700万円に上るという。

伊那バスの藤澤秀敬社長は「独自で運行している生活路線は乗客数が少なく採算がとれない状況。みなさんの足として長年運行してきた路線なので非常に残念」と話している。

路線の廃止には関係市町村の同意が必要になるということで、唐木一直村長は「まだ住民に周知されていない。地域からの声を聞いて村として判断したい」と話していた。

伊那バスでは、伊那市内を走る市内西循環線についても採算がとれないとして廃止を検討していて、今後伊那市で説明会を開く予定。 -

大芝高原菜洗い場スタート

温泉のお湯を使った南箕輪村大芝高原の菜洗い場の利用が20日から始まった。

大芝高原の菜洗い場は、大芝高原温泉のお湯を利用している。

40度近い暖かいお湯で洗うことができ、初日の20日は、3箇所ある菜洗い場で、野沢菜や白菜を洗う人たちの姿が見られた。

去年までは、無料だったが、200リットル100円で提供している温泉スタンドとのバランスをとるため、今年からは有料とし、待ち時間を無くすため予約制とした。

村の住民は1時間200円、村外からの利用は、1時間600円と差をつけた。

利用できる時間は、1時間ごと、朝8時30分から夜6時50分まで9時間分ある。

この菜洗い場の設置期間は、来月20日までの1ヶ月間で、予約は、希望する日の10日前から可能となっている。 -

園児がジャガイモを料理

南箕輪村の北部保育園の園児が12日、ジャガイモを使ったおやつ作りに挑戦した。

年長園児約20人が、この秋に自分たちで収穫したジャガイモを使い「イモ餅」を作った。

ゆでてつぶしたジャガイモに、片栗粉と塩を混ぜ、丸い形にして、ホットプレートの上で焼き上げた。

子どもたちは、慣れない手つきでフライ返しを使って、餅をひっくり返していた。

出来上がった餅は、北部保育園の園児全員で味わった。 -

権兵衛峠全面開通

崩落により全面通行止めになっていた旧国道361号、通称権兵衛峠が12日、開通した。

権兵衛峠は、雪などの影響で崖の崩落などがあり、平成19年12月から通行できなくなっていた。

工事が終了し通行止めが解除され、12日午後から通行できるようになった。

解除されたのは、伊那市西箕輪の羽広荘付近から南箕輪村の権兵衛峠頂上まで。

南箕輪村によると、権兵衛トンネルが開通してからは道路の利用者も少なく、現在は紅葉を見たり、山菜取りなどで通行する人が主だという。

なお峠は、12月11日から来年4月まで、冬期間の通行止めとなる。 -

南箕輪村給食サービス関係者交流会

南箕輪村で夕飯の給食サービスを利用しているお年寄りと、その食事づくりをしているボランティアなどが、11日、落語を聞きながら交流した。

11日はお年寄りと給食づくりをしているボランティアなど約20人が集まり、諏訪市で寿司屋を営みながらアマチュア落語家として活動している小平晴勇さんの落語を聞いた。

交流会は村の社会福祉協議会が今年初めて企画したもの。

村社協では、70歳以上で一人暮らしをしているお年寄り宅へ月に2回、給食を届けている。

普段、給食をつくる側と食べる側が顔を合わせる機会はないが、顔の見える関係をつくり、信頼関係を深めてもらおうと考えた。

現在このサービスを利用しているのは約50人で、年々少なくなっているという。 -

落葉松祭でツリークライミング

南箕輪村の信州大学農学部の大学祭「落葉松祭」が7、8日の2日間の日程で開かれている。

農学部入り口の高さ15メートルのコナラの木では、枝にロープをかけて登るツリークライミングが行われた。

地域貢献サークルが森林整備作業を通じて知り合ったインストラクターに講師を依頼し、実現した。

コナラの木には、たくさんの木登り用ロープがかけられ、落葉松祭に訪れた子どもたちがチャレンジしていた。

このツリークライミング体験会は8日も行われる。

校舎の周辺には、数多くの模擬店が立ち並び、学生や地域住民たちで賑わっていた。

実行委員会では、「イベントを通して地域の人たちと交流を深めていきたい」と話している。 -

上農高校公開講座

地域住民が生徒から学ぶ

上伊那農業高校の一般公開講座が7日行われ、参加者が生徒から、フラワースタンドの作り方を教わった。

同校では、学校の様子を地域の人に知ってもらおうと年に1回、学科ごとに公開講座を開いている。

この日は、3つの講座が開かれた。

このうちフラワースタンドを作る講座では、生徒が講師になり、鉄を3千度の炎で溶かして継ぎ合わせる溶接を参加者に指導した。

生徒らは、3年生になってから農業機械の授業の中で溶接を学び、夏には資格も取得しているということで、火をあてる角度など細かなアドバイスをしていた。

参加したある女性は、「とても難しかったが、丁寧に教えてもらえた。玄関に寄せ植えを飾りたい」と話していた。

上農高校の公開講座は、本年度あと4回予定されていて、トマトケチャップやソーセージなどを作ることになっている。 -

南部保育園で焼き芋大会

南箕輪村の南部保育園の園児が5日、自分達で育てたサツマイモを使って焼き芋大会をした。

焼き芋のために園の庭で集めたイチョウや桜の落ち葉を焚いて、一人一本ずつ、120人分のイモを焼いた。

南部保育園では、自分達で育てたものを自分達で味わう楽しさを知ってもらおうと、毎年、園の近くの畑で野菜の栽培をしている。

今年は豊作で、子どもたちの顔と同じくらいの大きさのサツマイモがたくさんとれたという。

火の中に入れたサツマイモは40分ほどで、熱々の焼き芋になった。

子どもたちは、半分にしてもらったイモを順番に受け取ると、おいしそうに口に運んでいた。

この日、焼かずに残したサツマイモは、年長の子どもたちがスイートポテトにしてみんなで味わうという。 -

「文化の日」に合わせ各市町村で表彰式

「文化の日」の日の3日、各市町村で表彰式が行われた。

伊那市表彰式典では、永年にわたり各種分野で活躍した9人と1団体が小坂樫男市長から賞状を受け取った。

教育文化功労は、地域医療に携わる傍ら図書を寄贈したとして近藤廉冶さん、俳人井上井月を研究している春日愚良子さん、古道法華道の復興に力を注いだ北原厚さん、月刊俳句雑誌みすずを主宰し俳句文化の振興に力を注いだ城取信平さん、地域の特性を活かして生涯学習事業に取り組んだ城取茂美さん、永年にわたり体育指導員を務めた松本守博さんの6人。

産業振興功労は、アルストロメリアの栽培の先駆者春日照夫さん、社会福祉功労は、永年にわたり保護士をつとめた伊藤光宣さん、保健衛生功労は、地域医療に携わる傍ら市の保健予防活動に協力した宮脇博子さん、善行功労は、地域情報の記録、発信活動に力を注いでいる伊那ビデオクラブ。

受章者を代表して城取信平さんは、「更に新しい気力を持って7万4千市民の1人として少しでも市の役に立つ人間にならねばという思いを深くした」と謝辞を述べた。 -

信大でシクラメン販売

信州大学農学部で4日から、学生が育てたシクラメンの販売が始まった。

シクラメンは、信大農学部の生産品販売所隣りに設けたテント内で販売をしている。

初日は、約200鉢が並んだ。

シクラメンは、学生が教育実習の一環として農場の温室で栽培していて、販売は今年で5年目になる。

今年は、花が赤と白の2色になっている「ことぶき」や、赤色がとても濃い「スターリングワイン」など新品種も並んでいる。

花の生育は例年並みで、いい状態という。

今年は約1800鉢の販売を予定している。

販売はクリスマスまでの毎週水曜日と木曜日で、一鉢800円から1200円。 -

南箕輪村民文化祭

南箕輪村の文化の祭典、村民文化祭が10月31日から2日間、村民センターで開かれた。

村民文化祭は村内の文化団体の活動発表の場として毎年開かれている。

村民センター2階では作品展示が行われ、74団体の作品約400点が並んだ。

公民館の高齢者講座ゆずり葉学級では、今年の活動テーマ「エコ」にちなんで、いらなくなったチラシで作ったカゴや鍋敷きなどを展示していた。

また1日はホールでステージ発表が行われ、ハーモニカの演奏や舞踊、合唱など、35団体が日頃の練習の成果を披露した。

会場を訪れた人は「村内でこんなにたくさんの文化団体が活動しているとは思わなかった。地域の文化に触れることができた」と話していた。 -

伊那千秋会菊花大展示会

菊愛好家でつくる伊那千秋会の菊花大展示会が28日、南箕輪村の大芝高原屋内運動場で始まった。会場には会員20人が丹精込めた作品約600点が並んでいる。

展示会は、個々に菊作りをしている会員の作品発表の場として毎年開かれているもので、今年節目となる50回目を迎えた。

今年は悪天候だった割に出来がよく、秋に晴天が続いたことで菊に良い色が出たという。

会では今年から定期的に盆栽教室も開いていて、会場には見ごたえのある作品が並んでいた。

小林芳雄副会長は、「見ごろを迎えた菊が並んでいる。大芝の温泉に入った後に寄って行ってください」と来場を呼びかけていた。

伊那千秋会の菊花大展示会は11月3日まで。 -

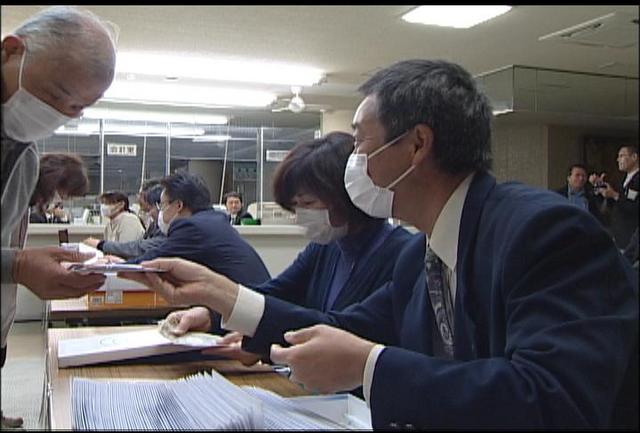

まっくんプレミアム商品券第2弾

南箕輪村商工会が販売する20%のプレミアムが付いた商品券「まっくんプレミアム商品券」の第2弾が24日発売された。

24日は朝から400人近くが村役場の前に並び、商品券の販売開始を待った。

まっくんプレミアム商品券は村の商工業の活性化を目的に、南箕輪村から補助を受け商工会が販売したもので、前回好評だったことを受け第2弾が発売された。

販売が始まると、訪れた人たちは一人ずつ購入窓口へ進み商品券を購入していた。

前回の販売では並んだのに購入できなかった人が大勢いたということで、今回は購入限度額を5万円から3万円に下げ、前回と同様の2千セット、総額2千400万円分を用意した。

商工会によると、前回の商品券についてはこれまで8割以上が利用されていて、利用内容は食料品や日用品の購入、家賃の支払いなど生活に関わるものが多いという。

商工会の田中秀明会長は「多くの人に買っていただいてうれしい。村の商工業の活性化に大きな効果があると思う」と話していた。

商品券は午前11時頃には完売となった。

今回のまっくんプレミアム商品券の使用期限は来年の2月28日まで。 -

落書き消しボランティア作業

地域の塗装業者が22日、南箕輪村内で公共物の落書きを消すボランティア作業をした。

作業したのは、上伊那塗装広告事業協同組合の13人。

これは、11月16日の「いいいろ塗装の日」に合わせたもので、全国で行われている。

上伊那の組合でも毎年行っていて、今年で7年目。

この日は南箕輪村内4カ所で作業が行われた。

このうち南箕輪中学校では、昇降口前のアスファルトの落書き消しをした。

落書きは、すでに学校で消しているが、消した跡が白く残っていたという。

組合員は、塗料を混ぜてアスファルトに似た色を作り、手際よく塗っていた。

桜井高文理事長によると、過去に落書きを消した場所は新たな落書きがないということで、「きれいにすれば落書きをしにくくなる。地域がきれいになればうれしい」と話していた。 -

新型インフル 伊那西小、南箕輪小で学年・学級閉鎖

伊那市の伊那西小学校と南箕輪村の南箕輪小学校では、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため、学年閉鎖などの措置がとられている。

学年閉鎖になっているのは、伊那西小学校の5年生と6年生。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は、2学年の29人中4人。学年閉鎖期間は22日から27日まで。

南箕輪小学校は、5年生4クラス中1クラスが学級閉鎖。児童31人中4人が感染の疑いがあり、学級閉鎖期間は22日から28日まで。 -

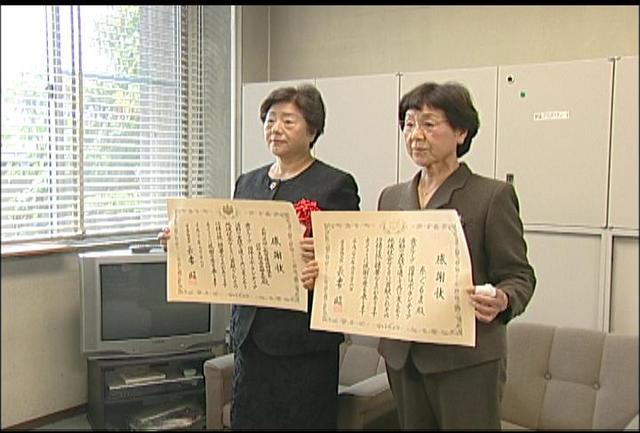

厚生労働大臣表彰伝達

婦推協伊那支部南箕輪支会など

長年にわたって福祉などのボランティア活動を行っている個人や団体に贈られる厚生労働大臣表彰の感謝状の伝達式が20日、伊那合同庁舎で行われた。

表彰されたのは、長野県婦人教育推進協議会伊那支部南箕輪支会と飯島町の糸ぐるまの2団体。

山崎宗廣伊那保健福祉事務所長から感謝状が伝達された。

このうち県婦人教育推進協議会は南箕輪村で昭和62年から活動しているボランティアグループで、脳卒中による後遺症がある人のためのリハビリ教室や村の広報紙を視覚障害者のために朗読する活動などを行っている。

代表の高橋紀美代さんは、「続けてこられたのも家族や地域の人達のおかげ。これからも頑張っていきたい」と話していた。 -

南箕輪中3年生 ジュニアオリンピック出場

南箕輪中学校3年の浜丈地加くんが、神奈川県で開かれる全国大会、ジュニアオリンピック陸上競技大会の投てき競技に初出場する。

浜くんが20日、村役場を訪れ、唐木一直村長に出場あいさつをした。

浜くんは、中学生のやり投げ競技、ジャベリックスローに長野県代表として出場する。

7月に松本市で行われた選考会で、自己ベストの43メートル55センチを記録して優勝し、大会出場を決めた。

浜くんは、南箕輪中学校の陸上部で、砲丸投げを中心に投てき種目を練習しているという。

唐木村長は、「ベストを尽くして頑張って」と激励していた。

浜くんが出場するジュニアオリンピック陸上競技大会は23日から25日まで、神奈川県で行われる。 -

大芝高原総合利用計画答申

南箕輪村が策定している「信州大芝高原総合利用計画」の見直しを検討してきた村の審議会が21日、見直しの計画案を答申した。

審議会の伊藤幸雄会長が、唐木一直村長に答申書を手渡した。

大芝高原総合利用計画は、平成13年に策定されたもので、施設整備やリニューアル計画などを盛り込んでいる。

計画の見直しは、約2年間かけて行われた。

計画案では、新たにソフト事業計画が盛り込まれた。

主なものは▽森林セラピーロードの癒し効果の活用▽冬場の集客力強化▽通年営業となる味工房の集客力強化▽大芝ブランドの商品開発竏秩B

伊藤会長は、「今後はソフト事業に力を入れてほしい」と話した。

唐木村長は、「意見を十分尊重し、大芝高原の運営にあたりたい」と話していた。

村では今後、計画案を庁内で協議し決定するという。 -

南みのわフェア

南箕輪村の大芝高原味工房一帯で18日、収穫祭「南みのわフェア」が開かれた。

このイベントは、南箕輪村営農センターが、地元でとれた農産物のPRや販売促進を目的に開いた。

昨年までは、大芝高原の屋内運動場で行っていたが、今年は味工房がリニューアルされ、駐車場が広くなり、初めて屋外での開催となった。

会場では、朝収穫したセロリや山ゴボウ、ネギ、カーネーションなどが並べられ、市場の1割縲・割程度安く売られていた。

また、500円でリンゴやナシをビニール袋に詰め放題できるコーナーでは、手に取り、色や形など選びながら袋に入れていた。

この日は、リンゴとナシ合わせて1200キロ用意されたが、イベント終了1時間前には全て完売したという。

関係者は、「台風に負けず収穫できたリンゴとナシ。多くの人に食べてもらいたい」と話していた。 -

新型インフルエンザで学級閉鎖広がる

伊那市と南箕輪村の小中学校9校と市内の保育園で、新型インフルエンザへの感染とみられる児童らが規定数を超えたため、学年・学級閉鎖、休園の措置がとられている。

学年閉鎖になるのは、長谷小学校の5年生全1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は14人中4人で、学年閉鎖期間は19日から23日まで。

高遠小学校は、6年生全2クラス。児童数は52人中6人で、期間は19日から24日まで。

学級閉鎖になっているのは、伊那東小学校の6年生4クラスのうち1クラス。児童数は31人中4人で、学級閉鎖期間は19日から23日まで。

美篶小学校は、3年生2クラスのうち1クラス。児童数は28人中5人で、期間は19日から23日まで。

伊那小学校は、3年生4クラスのうち1クラス。児童数は29人中6人で、期間は20日から23日まで。

東部中学校は、2年生7クラスのうち2クラス。生徒数は77人中8人で、期間は19日から23日まで。

西箕輪中学校は、1年生2クラスのうち1クラス。生徒数は31人中6人で、期間は20日から23日まで。

南箕輪小学校は、5年生4クラスのうち1クラス。児童数は32人中4人で、期間は19日から23日まで。

南箕輪中学校は、3年生4クラスのうち1クラス。生徒数は37人中8人で、期間は19日から23日まで。

伊那市の手良保育園は、全園児対象に休園となる。期間は20日から25日まで。ただし、家庭で保育ができない家庭では、手良保育園で緊急保育を実施する。 -

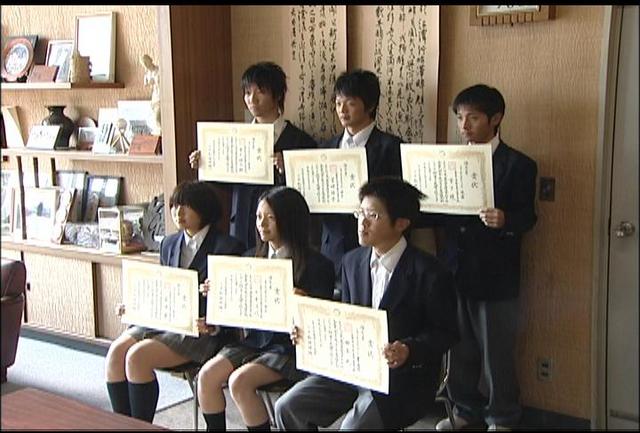

上農生が農業鑑定競技全国大会で優秀賞受賞

上伊那農業高校の3年生6人が茨城県で開かれた農業鑑定競技の全国大会で優秀賞を受賞した。

16日、青木正幸校長から生徒たちに賞状が伝達された。

農業鑑定競技は、全国の農業高校が参加する農業クラブ全国大会の審査部門の一つで、農業に関する機械や生産物からさまざまな情報を読み取ったり計算したりして得点を競う。

競技は、農業や演芸、畜産など9つの区分があり、上伊那農業高校から選抜されて出場した8人のうち6人が優秀賞に入賞した。

8人中6人の入賞は、県下でも優秀な成績だという。

6人は、岩波葵さん、千葉浩代さん、宮崎桂吾君、唐木健太朗君、宮下竣君、田本光君で全員が3年生。

6人は、競技会に向けて、夏休み前から学校の授業に加え、インターネットや先輩のノートで勉強してきたという。

今回の優秀賞受賞で生徒たちは、「努力すれば結果がでることを実感できた」「努力してとれた賞なので、仕事に就いてからの励みになる」などと将来への自信につながったようだ。

競技会には、千人以上が参加し、上位3分の1が入賞を果たした。 -

有賀殿夫さんが村に絵画寄贈

南箕輪村南殿の日本画家、有賀殿夫さんは14日、村役場に自筆の絵画を寄贈した。

贈られた絵画は、役場南側にある殿村八幡宮の雪化粧した様子を描いている。

元役場職員だった有賀さんは、これまでにも10枚以上を村内の施設に寄贈している。

今回の絵は、役場入り口正面に飾られた。

唐木一直村長は、「庁舎内で絵を見ていただき、外に出て実物も眺めていただける」と喜んでいた。

有賀さんは、在職中に役場の窓から見た風景を絵にしたということで、「いつかは村に贈りたい作品だった」と話していた。 -

南箕輪中学校で落穂拾い

南箕輪中学校の伝統行事、落穂拾いが16日、村内の田んぼで行われた。

同校の落穂拾いは、午後の授業時間を使って、全校生徒483人が地区ごとに分かれ一斉に行う。

一粒一粒のお米を大切にして食べ物の大切さを学ぼうというものだ。

以前は、自分たちの学校のために行っていたが、平成6年からは、生徒の発案により食糧難の国に支援米として送られるようになった。

昨年は、集められた237.7キロをJAを通じて西アフリカのマリ共和国に送った。

広大な田園地帯が広がる役場西側の田んぼでは、下を向きながら落穂を拾う生徒たちの姿があった。

ある男子生徒は、「自分たちが拾った米が、誰かの役に立つことはうれしいしやりがいがある」と話していた。

生徒たちは、今年も1人1キロ、全体で380キロを目標に買い物袋に落穂を入れていた。 -

青色防犯パトロール隊出発式

全国地域安全運動の一環で、青色防犯パトロール隊出発式が13日、南箕輪村役場で行われた。

全国地域安全運動期間中は、犯罪を減らすため、防犯ボランティアと警察が連携して啓発活動などに取り組む。

出発式で伊那警察署の依田公雄署長は、「犯罪が増えている。自分の財産は自分で守る意識を持ってほしい」とあいさつした。

式が終わると、青色回転灯を装着したパトロール車両やパトカーおよそ20台が役場駐車場を出発し、南箕輪村久保のパチンコミノワまでパレードして防犯を呼びかけた。

伊那警察署管内では今年、車上ねらいや自転車盗が増えている。特に南箕輪村では去年と比べ犯罪件数が3割増えているという。 -

南箕輪村自然環境調査報告書完成

南箕輪村が昨年度から行なっていた自然環境調査がこのほどまとまり、14日、唐木一直村長に報告書が提出された。

調査を委託されていた自然環境調査の会の征矢哲雄会長が役場を訪れ、唐木村長に報告書を手渡した。

南箕輪村は、昨年度を環境元年と位置づけ、約30年ぶりに村の自然環境調査を計画。委託された調査の会では、1年半にわたる調査結果を地形地質、水質、動物、野鳥、植物の5つの分野別に240ページにまとめた。

調査の結果▽大泉川で数万年前の土石流跡の地層がわかる崖が新たに見つかったこと▽オオムラサキ、ヒメギフチョウが絶滅の危機に瀕していること▽大芝高原では、松くい虫を運ぶカミキリが一匹も見当たらなかったこと▽トノサマガエルが少なくなってきていること▽塩ノ井の栃ヶ洞では、ホタルの生息が確認され、水環境の良さが引き続き維持されていること竏窒ネどが報告されている。

征矢会長は、唐木村長に対し、今後も調査を継続し、実態を常に把握することや、村全体をビオトープと考え自然緑地の保全と再生に努めることなどを要望した。

唐木村長は、「村の自然を村民みんなで守りながら次の世代に渡していきたい」と話した。

村では、この報告書に基づいた調査報告会を来年2月に計画していて、村の自然環境の実態を広く住民に周知していきたい考え。 -

新型インフルエンザで南箕輪小学級閉鎖

南箕輪村の南箕輪小学校は、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため、14日から学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になっているのは、南箕輪小学校の1年生4クラスのうち1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は29人中3人で、学級閉鎖期間は14日から20日まで。

262/(木)