-

インフルエンザで南箕輪村の南部保育園が学級閉鎖

南箕輪村の南部保育園年中の2クラスは、インフルエンザ発症者が増加しているため、19日と20日の2日間学級閉鎖の措置がとられます。 学級閉鎖となるのは南部保育園の年中2クラスです。 インフルエンザに感染したとみられる園児数は2クラス合わせて36人中11人で 19日と20日の2日間、学級閉鎖となります。 南箕輪村では、「外出時のマスクの着用や外出後の手洗いやうがいを行い、咳エチケットを守って感染予防に努めてほしい」と呼びかけています。

-

南箕輪村西部保育園の園児がお年寄りと小正月の伝統行事を体験

南箕輪村の西部保育園の園児は、地域のお年寄りと一緒に15日、小正月の伝統行事を楽しみました。 この日は、西部保育園の園児およそ100人が、大泉の有志でつくる「大泉老人クラブ」のメンバーと一緒に、小正月の伝統行事を楽しみました。 五穀豊穣や無病息災を祈るほんだれ様の飾りつけをしました。 サワラの木に吊るすのはナラの木で、皮をむいたものを稲に、皮をむかないものを粟に見立てています。 外では「ほっぽんや」を行いました。 ほっぽんやは、皮を剥いだ木の枝に模様をつけて、カチカチと音を鳴らしながら練り歩く鳥追いの行事です。 稲穂や農作物を食い荒らす鳥に頭を悩ませていた百姓達が始めたのが始まりとされています。 大泉老人クラブによりますと、現在上伊那でほっぽんやを行っているのは、大泉区と辰野町の小横川(こよっかわ)地区だけだということです。 園児は老人クラブのメンバーの声に合わせて棒を鳴らしていました。 この日はこの他に繭玉も作り、飾ったり食べたりしました。 大泉老人クラブのメンバーは「昔から続いている地域の伝統行事を、大人になっても忘れずに伝えていってもらいたい」と話していました。

-

伊那スキーリゾートで小学校のスキー教室ピーク

伊那市西春近の伊那スキーリゾートで、小学校のスキー教室がピークとなっています。 14日は、伊那小学校の3年生と5年生、南箕輪小学校の5年生、合わせて350人ほどが訪れました。 中ア山麓スキー学校のメンバーがインストラクターをつとめ、レベルごとにグループをつくって指導しました。 伊那スキーリゾートは雪不足のため去年オープンを延期しましたが、先月30日から全面滑走が可能となりました。 14日の積雪は40センチ程になっているという事です。 小学校のスキー教室は来週末までがピークで平日は一日2、3校が訪れるという事です。 伊那市内のすべての小学校のほか、箕輪町、南箕輪村、辰野町、飯田市からも利用があり、シーズン中、3,000人の小学生を受け入れるという事です。

-

今朝の最低気温-7.7度 平年並みの寒さに

今朝の伊那地域の最低気温は、マイナス7.7度で、平年より1度低く、今季最低となりました。 長野地方気象台によりますと、冬型の気圧配置となり、平年並みの冷え込みに戻ってきたとしています。 南箕輪村の大芝高原では湖に薄く氷がはっていました。 長野地方気象台によりますと、今週は朝の冷え込みが続く見込みで、17日以降はもう一段強い寒気が流れ込み、さらに気温が下がるということです。

-

上農生が飲食店店主から食品流通を学ぶ

伊那市荒井の和食店「藤よし」の伊藤雄治(ゆうじ)店長が、上伊那農業高校で「伊那谷の地域食材を活かす」と題して13日講演しました。 和食店「藤よし」の伊藤雄治店長が自身の経験について話をしました。 上農高校生産環境科では「食品流通」の授業で生産者から消費者までの流通について学習していて、消費者に食を提供する飲食店の立場から話を聞こうと伊藤さんを招きました。 伊藤さんは、「飲食店は食品流通の最終地点で、常に安全が求められる。生産者が見える地元の食材を使うことで食の安心安全が提供でき、伊那谷でしか食べられない新しい料理の構築につながる」と話していました。 また生徒には「生産者と消費者をつなぐような人材が求められている」と呼びかけていました。

-

南箕輪村消防団出初式

南箕輪村の出初式が10日に行われ団員と赤十字奉仕団の合わせて148人が参加しました。 団員らは役場周辺の国道153号を分列行進しました。 役場駐車場では唐木一直村長と藤田政幸団長らの観閲を受けました。 会場には、今年新調した消防団の法被を着た村のイメージキャラクターまっくんの姿もありました。 村民センターで行われた式の中で藤田団長は「災害に強い村にすべく自主防災組織と連携を図り取り組んでいく。村民の期待に応えられるよう全力で消防団活動に邁進してほしい」と訓示しました。 南箕輪村では去年6件の火災があり被害額はおよそ700万円でした。

-

南原住宅団地焼却灰 受け入れ先で事前協議終了

南箕輪村の南原住宅団地に埋め立てられている焼却灰の除去について、受け入れ先の自治体で事前協議が終了し、承認の見通しとなりました。 自治体については公表されていません。 12日村役場で開かれた村議会全員協議会で唐木一直村長が報告しました。 南原住宅団地には、伊那中央清掃センターから出た焼却灰が昭和63年から平成元年にかけ埋められていました。 平成19年にそれが判明し、県外の処理業者で焼却灰を無害化した後、処分場に埋め立てられる予定でした。 処理業者のある自治体から無害化処理の実証試験の指示があり、去年11月から12月にかけ試験が行われました。 処分されるのは5200トンで、その中に1800トンの焼却灰が含まれています。 実証試験は60トンを掘削して行われました。 その結果、灰に含まれるダイオキシンの濃度が、処理前の6.3ナノグラムから0・08ナノグラムまで減少し、環境基準の1ナノグラムを下回りました。 この結果を受け、受け入れ先では事前協議が終了し、近日中には承認書が届く見込みだということです。 受け入れ先の自治体は承認書の受理後に公表されます。 南箕輪村は近日中に受け入れ先の自治体と協定を結び、工事に着手し、 平成29年の秋までに終了する予定です。

-

南箕輪村国土利用計画について むらづくり委員会が答申

南箕輪村版の国土利用計画について検討をすすめてきたむらづくり委員会は、景観保全や宅地増加などを加えた内容を、8日唐木一直村長に答申しました。 この日は、むらづくり委員会の清水研夫会長が唐木一直村長に答申書を手渡しました。 南箕輪村の国土利用計画は、10年間のむらづくりの指針となる「第5次総合計画」と目標年次を合わせながら、より総合的・効率的な土地の利用を目指すものです。 答申書では、 ●農地の持つ景観や環境保全機能の維持を図ること ●人口・世帯数の増加等により宅地や道路を増加させること ●経ヶ岳や権兵衛峠は大芝高原と合わせて村に人を呼び込むための資源として活用を期待したい等としています。 唐木村長は「秩序ある調和のとれた土地利用が重要になる」と話し、答申を尊重する考えを示しました。 計画は、第5次総合計画と並行して来年度から開始される予定です。

-

伊那地域定住自立圏へ調印

相互に連携して、定住人口の確保や地域活性化をはかる伊那市を中心市とした伊那地域定住自立圏形成のための協定書の調印式が7日伊那市役所で行われました。 調印式では、伊那市の白鳥孝市長、箕輪町の白鳥政徳町長、南箕輪村の唐木一直村長が協定書を取り交わしました。 定住自立圏は、人口定着を進めるため、中心市と近隣市町村がそれぞれの魅力を活用しつつ、相互に役割分担をして連携することにより、圏域全体で定住の受け皿を形成する制度です。 定住自立圏が形成されると国から有利な財政支援を受けることができます。 南信では、飯田・下伊那地域に次いで2例目、県内では、6か所目です。 協定では、空き家の利活用を促進することや3市町村を縦断するバスの試行運行、市街地循環バスの運行ルートの変更やダイヤの充実を図るなどとしています。 ビジョンの策定は、中心市の伊那市が行うことになっていて4月から検討を始め、半年をめどに具体的な取り組みを決定するということです。

-

南箕輪村成人式 202人の門出祝う

3日は南箕輪村成人式が村民センターで開かれました。 南箕輪村で今年成人を迎えたのは男性100人、女性102人、合わせて202人で、この日はそのうちの146人が出席しました。 式で唐木一直南箕輪村長は、「新たな時代をひらくのは若い力。夢と希望に向かい自らの独創性をいかし、自分を磨いていって下さい」と新成人に呼びかけていました。 新成人を代表して原大介さんは「村に育ち成長させて頂いた事に感謝し、自分の夢に向かいまい進していきたい」と謝辞を述べました。 意見発表では斉藤愛さんは「何事にも、自分がどう考えるかということを大切に、それぞれの志が果たせるよう高みを目指したい」と話していました。 新成人達は、大人になった自覚を胸に新たな一歩を踏み出していました。

-

2015ニュースTOP10<南箕輪村>

伊那谷ねっとのランキングをもとにお伝えしている3市町村のニューストップ10。 28日は南箕輪村です。 10位、映画監督、宮崎駿さんの長男、宮崎吾朗さんが母校の信大農学部で講演。 9位、二之湯智総務副大臣が村消防団と意見交換。 8位、日本ピスコ工業用地拡大のため村が用地取得。 7位、倉田武蔵さん、村内では初めて水泳で国体に出場。 6位、上農高校写真部課題写真コンクールで1席など活躍。 【5位 南箕輪村議会議員選挙】 任期満了に伴う南箕輪村議会議員選挙が4月26日に行われました。 選挙には定数10に対し11人が立候補しました。 投票率は57.33%で、前回の2011年に比べ、6.3ポイント下がり過去最低となりました。 【4位 村内で交通死亡事故】 今年4月に交通死亡事故ゼロ1,000日を達成した南箕輪村で11月、3年3か月ぶりに交通死亡事故が大泉で発生しました。道路を横断していた82歳の男性が跳ねられ死亡しました。 12月には田畑で道路にいた26歳の男性が2台の車に跳ねられ死亡しました。 【3位 まっくんプレミアム商品券2時間で完売】 7月26日、販売開始前には多くの人が列を作りました。 地域の消費拡大と活性化のため国の交付金を活用した地方創生まっくんプレミアム商品券は9,100セット用意され、販売当日は2時間で完売しました。 【2位 大芝 営農型太陽光発電計画 許可】 3月、南箕輪村農業委員会は、大芝で計画されている営農型太陽光発電施設の建設に伴う農地転用について許可しました。 神奈川県の太陽光発電事業者は発電パネルの下で朝鮮人参の栽培をする計画です。 【1位 伊那谷初のトレイルランニングレース 経ヶ岳バーティカルリミット】 大芝高原を発着に、標高約2,300メートルの経ヶ岳頂上を目指します。 村観光協会設立を記念して5月に初めて開かれ、全国から900人を超えるランナーが参加しました。 レースにはタレントの梅宮アンナさんも出場しました。 今年の南箕輪村ニュースランキングでした。

-

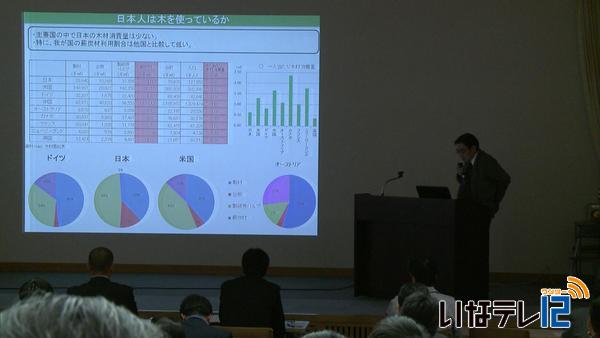

伊那谷の林業を考える研究会 発表会

国や県、林業関係者などでつくる伊那谷の林業を考える研究会の発表会が、17日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 この日は、関係者130人ほどが参加しました。 研究会は、諏訪・上伊那・下伊那の林業関係者が集まり、平成22年に発足しました。 発表会は、林業の低迷が続く中、林業の再生・活性化に取り組んでいる団体から話を聞き課題に取り組んでいこうと開かれていて、今回で6回目です。 今回は「木材の利用」をテーマに3団体が講演しました。 そのうち、森林総合研究所理事の鈴木 信哉さんは木材利用の現状について話しました。 鈴木さんは、「住宅需要があれば木材業界は風邪をひかないといわれていたが、現在は、建築材の95%は外材となっている。地球温暖化対策で、木材自給率をあげる動きがあり、住宅に関らず他分野でも需要を伸ばす必要がある」と話していました。 研究会では、今後、データを集め、課題について研究していきたいとしています。

-

伊那中央病院で誤記載

伊那中央病院は、4年7か月にわたり血尿検査の結果を誤って受診者に送っていたことが25日わかりました。 25日の伊那中央行政組合議会で報告されました。 平成23年2月から今年の9月までの間、血尿検査の結果を若干反応があるプラスマイナスを反応があるプラスとして通知していたということです。 対象者は、人間ドックや企業健診で検査を受けた692人になるということです。 川合博院長は、「医学的な影響は軽微だが、余分な不安を与えたことにお詫びしたい」と陳謝しました。 伊那中央病院によりますと、業者のプログラムミスが原因だということで、この通知で再検査を受けた人がいる可能性は否定できないとしています。

-

特別初診料 値上げへ

伊那中央病院は、紹介状をもたずに受診する特別初診料を1,000円から2,000円に引きあげます。 25日開かれた伊那中央行政組合議会定例会で条例改正案が可決されました。 引きあげ時期は、来年4月を予定しています。 地域医療支援病院として、地域内の医療機関との役割の分担を進める目的です。 飯田市立病院も今年9月から2,000円に引きあげています。 伊那中央病院には、来年1月1日から内視鏡を使った高度な手術を行う消化器外科が設置されます。

-

農業の魅力発見セミナー

上伊那農業高校の生徒や地元農家が、農業の魅力について発表する「農業の魅力発見セミナー」が22日、南箕輪村の上農高校同窓会館で開かれました。 セミナーは、上伊那農業改良普及センターなどが開いているもので、およそ80人が参加しました。 上農生は、農事組合法人まっくんファームなどと協力して栽培した米「風の村 米だより」の取り組みについて発表しました。 風の村米だよりは、食べる人に安心で美味しいと感じてもらえるように100%有機肥料栽培にこだわったということです。 生徒は「栽培やPR活動を通して地域の人と接する機会が多く、たくさんのことを学んだ」「これからも生産者と消費者の繋がりを考えていきたい」と話していました。 伊那市ますみヶ丘の畜産農家桃澤圭さんは「たくさんの農家と話をして、農業の置かれている状況を実際の現場で学んでほしい」と生徒に呼びかけました。 上伊那農業改良普及センターでは「若手農業者の話を聞いて、高校生に地域の農業を担う意識を高めてもらいたい」としています。

-

ヤギ飼育でアルミ缶回収

クラスで飼っているヤギの飼育費用にあてようと21日、南箕輪小学校2年2組の児童はアルミ缶回収を行いました。 21日は2年2組の児童が学校の玄関前に集まりアルミ缶やプルタブを回収していました。 このクラスでは伊那市の産直市場グリーンファームを訪れたときに、そこで飼っていたヤギを見たことがきっかけでクラスでもヤギを飼いたいという意見が出ました。 グリーンファームから「よつば」という名前のヤギを借り6月から学校内で飼育しています。 クラスではエサや飼育小屋に敷くためのワラを購入するためアルミ缶を回収することを決め、地域の人たちに呼びかけてきました。 話しを聞いた住民がアルミ缶やプルタブを持ち込みこれまでに50人ほどから協力があったということです。 担任の田村寿樹教諭は「飼育するなかでヤギの気持ちを分かろうとする心が子どもたちのなかに芽生えてきました。この活動を通して相手の気持ちを考える人に育ってほしいです。」と話していました。 集めたアルミ缶は業者に引き渡し目標としていた2,000円は超えそうだということです。 2年2組では3年生に進級前の来年3月までヤギを飼うことにしています。

-

今年1年の世相を示す変わり雛の展示

今年1年の世相を男女1対の雛人形で示す展示が、南箕輪村の岩月人形センターで行われています。 「爆買インバウンド雛」 訪日外国人観光客の消費が加速。日本製の商品を抱えて歩く姿が話題となりました。 「芥川賞芸人雛」 お笑い芸人ピース又吉直樹さんの処女作「火花」が芥川賞を受賞。累計200万部を突破する大ヒットとなりました。 「プリンセス女子大生雛」 秋篠宮家の次女佳子さまが今年の春大学に入学。清楚な女子大生ファッションに注目が集まりました。 「鉄道世代交代雛」 最期のブルートレイン北斗星が引退した一方で最新技術を搭載した北陸新幹線がデビューしました。 「スーパー1年生雛」 今年100周年を迎えた高校野球で早稲田実業高校の1年生清宮幸太郎選手が活躍しました。 岩月人形センターには、今年の世相を表す5対の変わり雛が展示されています。 戦前に木目込み人形を作る合間の手遊びとして作られたのが始まりとされていて、今年で69回を数えます。 会場には、去年の変わりびな6対も展示されていて、今年のものと見比べることができます。 岩月人形センターでは、「今年1年を振り返るいい機会でもあるので多くの人に見てもらいたい」と話していました。 展示は、来年3月3日まで行われています。

-

南箕輪村第2次食育推進計画案を諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、来年度から5年間の村の食育の指針について示した第2次食育推進計画案を8日審議会に諮問しました。 8日は、唐木村長が農と食審議会の三澤澄子会長に計画案を諮問しました。 食育推進計画案は、南箕輪村が家庭を中心として地域全体で食育に取り組んでいくためのもので、来年度から平成32年度までの5年間の指針を示します。 第1次計画では子どもの食育についてが中心でしたが、第2次計画案では成人の食育についてもふれられた内容になっています。 案では、「朝食を毎日食べる人の割合」や「メタボリックシンドロームを認知している人の割合」などの項目について、現状よりおおむね5%増を目標値としています。 審議会の三澤会長は「TPPなど食をめぐる状況も変わる中、それぞれの立場で意見を出してしっかり審議していきたい」と話していました。 審議結果は、来年2月末までに答申する予定です。

-

長野中南信いずみ会が南箕輪村に車いす寄付

住宅設備の総合商社株式会社小泉中部の取引企業などでつくる長野中南信いずみ会は17日、南箕輪村に車椅子を寄付しました。 17日はいずみ会の西村徹二会長ら役員5人が南箕輪村役場を訪れました。 長野中南信いずみ会は山梨県にある㈱小泉中部取引業者でつくるもので、中南信地域の水道関連会社76社が参加しています。 地域に貢献しようと、去年から車椅子を寄付していて、今年は安曇野市、茅野市、南箕輪村に贈りました。 車椅子はアルミ製で、6万円相当のものです。 西村会長は、「地域密着の方針のもと、これからも続けていきたい」と話していました。 唐木村長は、「車椅子はいくつあってもたりない。村としてもうれしい」と感謝していました。

-

信大農学部 やまぶどうワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したヤマブドウを原料にしたワインの販売が、16日から始まりました。 信大農学部の生産品販売所で16日から販売が始まりました。 原料のヤマブドウは食料生産科学科の3年生が実習で栽培し、10月に2年生が収穫を行いました。 この日は学生がワインの出来を確かめていました。 これまで塩尻の醸造所で醸造をしていましたが、より地元に愛される商品にしようと、今年から伊那市美篶の伊那ワイン工房に依頼しました。 販売初日のこの日は、諏訪から買いに来た男性もいました。 毎年、地元を始め松本や飯田から買いに来る人もいて、全国への発送も100件ほど依頼があるという事です。 今年は720ml入りが1,737本、360ml入りが300本販売される事になっていて、価格はそれぞれ2,200円と1,300円となっています。

-

第23回上伊那ベテラン卓球選手権大会

上伊那の卓球クラブなどに所属する30歳以上を対象にした「第23回上伊那ベテラン卓球選手権大会」が13日、南箕輪村の村民体育館で開かれました。 大会には、辰野町から飯島町までの30歳から78歳までの男女42人が出場しました。 大会は、上伊那卓球連盟に登録しているクラブの会員などが日頃の親睦を深めようと毎年開いています。 出場選手の最高齢は男性が78歳、女性が77歳だということです。 大会の結果、シングルス1部は駒ヶ根市の下島博人さん、2部は駒ヶ根市の千村淳子さんが優勝しました。 ダブルス1部は駒ヶ根市の西尾和子さんと南箕輪村の片桐睦美さんペアが、ダブルス2部は伊那市の高嶋正明さんと南箕輪村の三石房子さんペアが優勝しました。

-

信州大学農学部公開講座 冬の樹木観察入門

信州大学農学部の公開講座「冬の樹木観察入門」が12日開かれました。 講座には6人が参加し、構内にある木の枝を採取し、観察しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどのような授業が行われているのか知ってもらおうと公開講座を開いています。 6日は岡野哲郎教授と、荒瀬輝夫准教授が、冬の樹木の観察の仕方について説明しました。 岡野教授は、「冬は花もなく葉が落ちているため、樹皮や枝、芽から樹種を判断する」と話し、「オニグルミという木は、枝の中心の髄(ずい)という部分に空洞があるのが特徴。斜めに切って観察するとわかりやすい」などと説明していました。 参加者は、木に登ったり、枝の匂いを嗅いだりしながら、冬の樹木について理解を深めている様子でした。

-

高校生と大学生に漬物づくりを指導

南箕輪村の信州大学農学部の学生と上伊那農業高校の生徒は6日、村内の農家の女性から漬物の漬け方を教わりました。 漬け方を教わったのは信大農学部の地域交流サークル「かーみやん」メンバーと上農の環境班のメンバー合わせて13人です。 指導した農家の女性でつくる南箕輪村輪の会と学生たちは、農業をとおして交流をしています。 今回は輪の会の畑で収穫した野沢菜40キロなどを使い、3種類の漬物を作りました。 指導した農家の女性たちは、「野沢菜は洗う前に、カブの部分に切れ込みを入れると洗いやすく、漬けた時に味が良くなる事」などと学生に教えながら作業をしていました。 この日は、野沢菜漬け以外にも大根や白菜の漬け方なども教わりました。 野沢菜漬けはお正月頃に食べごろになるということです。

-

南箕輪村 新たに3つの課の新設を検討

南箕輪村は、移住定住対策に対応する「地域づくり推進課」を新設するなど、来年度から役場内の課を6課から8課へ再編する考えです。 新設が検討されているのは、「地域づくり推進課」「住民環境課」「健康福祉課」の3つの課です。 地域づくり推進課は、企画係の業務を引き継ぎ、地方創生や移住定住対策に取り組みます。 「住民環境課」と「健康福祉課」は、既存の「住民福祉課」を2つの課に分けて業務を分割することで、住民サービスの向上と人口増加に対応していこうというものです。 村では、12月定例議会に課の再編に関する条例改正案を提出していて、可決されれば来年4月に設置されます。

-

大芝でイチゴの出荷作業

南箕輪村の大芝水耕生産組合のハウスではイチゴの出荷が行われています。 今年は定植後の気温が高かったことから例年より2週間早い収穫となっています。 8日は、大芝水耕生産組合の武村淳一組合長が朝から収穫作業を行っていました。 イチゴの栽培は今年で15年目です。 6棟のハウスを使って栽培しています。 栽培しているイチゴは章姫という品種で甘みが強く粒が大きいのが特徴です。 毎年9月に定植しますが今年は、定植後の気温が高かったことから、例年より2週間ほど早い11月中旬から出荷を始めています。 ハウス内の温度を、夜は6度、日中は27度で保つよう管理に気を付けてきたということで、武村さんは「糖度が高いイチゴが出来た」と話します。 収穫したイチゴは、パック詰めされます。 現在は1日60パックほどを直売所などに出荷しています。 ピークは、クリスマスから年末にかけてで1日300パックを出荷する予定です。

-

ほうかごえいご学習発表会

南箕輪村の英会話教室、ほうかごえいごの学習発表会が11月29日、村民センターで開かれました。 29日は教室で学ぶ3歳から高校1年生までの80人が、英語と日本語を交互に話し、学習の成果を発表しました。 発表会ではオリジナルの劇を披露しました。 願い事を叶えてくれる魔法の木の実を巡り世界で争いが起こるというストーリーです。 ほうかごえいごは、南箕輪村のオフィスTOJI(トジ)翻訳事務所の英語教室で、大勢の前で英語を話す機会にしようと毎年学習発表会を開いています。 天田美咲代表は、「考えたことや感じたことを言葉にして伝えることに挑戦していってほしい」と話していました。

-

南部小学校の児童が正月のしめ縄づくり

南箕輪村南部小学校で親子全校しめ縄教室が2日開かれ、児童とその保護者が正月のしめ縄を作りました。 2日は南部小学校の全校児童とその保護者が地区ごとに集まり、自分の家に飾るしめ縄を作りました。 地域のボランティア23人が作り方を指導しました。 しめ縄づくりは、南部小PTAの教養文化部が毎年行っているものです。 ワラは、今年度5年生が育てた稲から採りました。 ボランティアは、「ワラをねじりながら編むのが一番重要な作業。ワラを濡らすとやりやすくなる」などとアドバイスしていました。 南部小学校では、「教室を通して、文化伝統を受け継いでいきたい」と話していました。

-

雑穀を使った料理の公開講座

雑穀を使った料理の公開講座が28日、上伊那農業高校で開かれました。 公開講座は地元の農作物と雑穀を活用することで地産地消を広める活動を行っている上農生産環境科作物班が開いたものです。 28日は生徒と地域住民およそ25人が参加しアマランサス入りの和風パスタやサラダのほかプリンなどを作りました。 アマランサスは上農生が種まきから収穫まで行い、その栄養価について学んだほか調理方法について研究してきました。 調理が終わると全員で試食し味を確かめていました。 今回料理に使ったアマランサスは水煮にしたものやフライパンで煎ったものが使われたということで 生徒は「雑穀の活用の可能性が広がった」と話していました。 地産地消に取り組む作物班では鹿肉を使った料理の公開講座も計画しているということです。

-

第63回上伊那郡縦断駅伝競走大会 箕輪町が優勝

市町村対抗の第63回上伊那郡縦断駅伝競走大会が29日に行われ、箕輪町が10年ぶり14回目の優勝を果たしました。 大会は、上伊那陸上競技協会と上伊那ケーブルテレビ協議会が開いたものです。 市町村の代表チームとオープン参加の合わせて14チームが出場しました。 駒ヶ根市役所から辰野町役場までの6区間38.1キロをタスキでつなぎます。 1区は伊那市の桃沢大祐さんが区間新記録の19分23秒でタスキを渡しました。 前半の総合タイム1位は1時間3分51秒で伊那市、2位は1時間3分55秒で箕輪町、3位は1時間4分34秒で駒ヶ根市でした。 伊那公民館前で、後半がスタートしました。 追い上げる箕輪町、4区でトップに立ちます。 5区では、駒ヶ根にぬかれ2位となりますが、6区で再びトップに。 そのままゴールし総合タイム2時間6分41秒で、箕輪町が、2005年以来、10年ぶり14回目の優勝を果たしました。 2位は2時間7分11秒で駒ヶ根市、3位は2時間10分52秒で伊那市でした。 南箕輪村は6位となっています。

-

クリーンセンター八乙女に1本化

上伊那広域連合は、燃やせないごみなどの処理について、平成29年度から箕輪町のクリーンセンター八乙女に1本化する計画を27日開かれた広域連合議会に示しました。 現在燃やせないごみなどの処理は、伊那市の鳩吹クリーンセンター、伊北環境行政組合のクリーンセンター八乙女、伊南行政組合の大田切不燃物処理場の3か所で行っています。 広域連合では、建設費用の削減や維持管理費の削減を目的に1本化する考えです。 1本化に伴うごみの処理量は、現在の3倍を見込んでいて、適正な処理体制となるよう人員配置や施設整備をしていく考えです。 またこれにあわせ、最終処分場もクリーンセンター八乙女に1本化する考えです。 最終処分場は、平成29年度から整備工事を行い平成30年の10月頃から埋め立てを開始する計画です。

272/(金)