-

地蜂の巣重さを競うコンテスト

地蜂と呼ばれるクロスズメバチを育てその巣の重さを競うコンテストが、伊那市西箕輪のみはらしファームで28日に行われました。

段ボールに入れられた巣に煙幕を焚き地蜂を気絶させます。

しばらくしたら蓋を開け中から巣を取り出します。

今年のコンテストには伊那市を中心に上伊那や諏訪地域の19人がエントリーし27個の巣が集まりました。

取り出した巣は測りに乗せて重さを確認します。

巣は中にいる蜂の子を食べるために1キロ8千円で販売され、訪れた人たちが品定めしていました。

審査の結果、駒ヶ根市の吉村昇さんが3.596キロで優勝しました。

コンテストは伊那市地蜂愛好会が発足した平成9年の翌年から毎年行われていて今年で21回目になります。

愛好会では「伊那谷の伝統文化の蜂追いを後世に伝えていきたい」と話していました。

-

創造館自主制作映画祭

今年で4回目となる伊那市の創造館自主制作映画祭が、20日に開かれました。

作品の中に伊那の物品や景色などかかわりのあるものを取り入れた公募作品のほか、各地の上映会で話題を呼んだ招待作品など16作品が上映されました。

伊那をテーマにした公募作品の中には、蜂の子を演出の中に組み込んだり、撮影を市内のそば店で行ったものもありました。

内容は、ドキュメンタリータッチのものやコメディータッチのもの、SFものまで幅広いジャンルの作品が集まりました。

作品の合間には、監督が撮影秘話や裏話を披露し会場を沸かせていました。

映画祭には、地元上伊那をはじめ、遠くは、大阪や千葉からも作品が寄せられました。 -

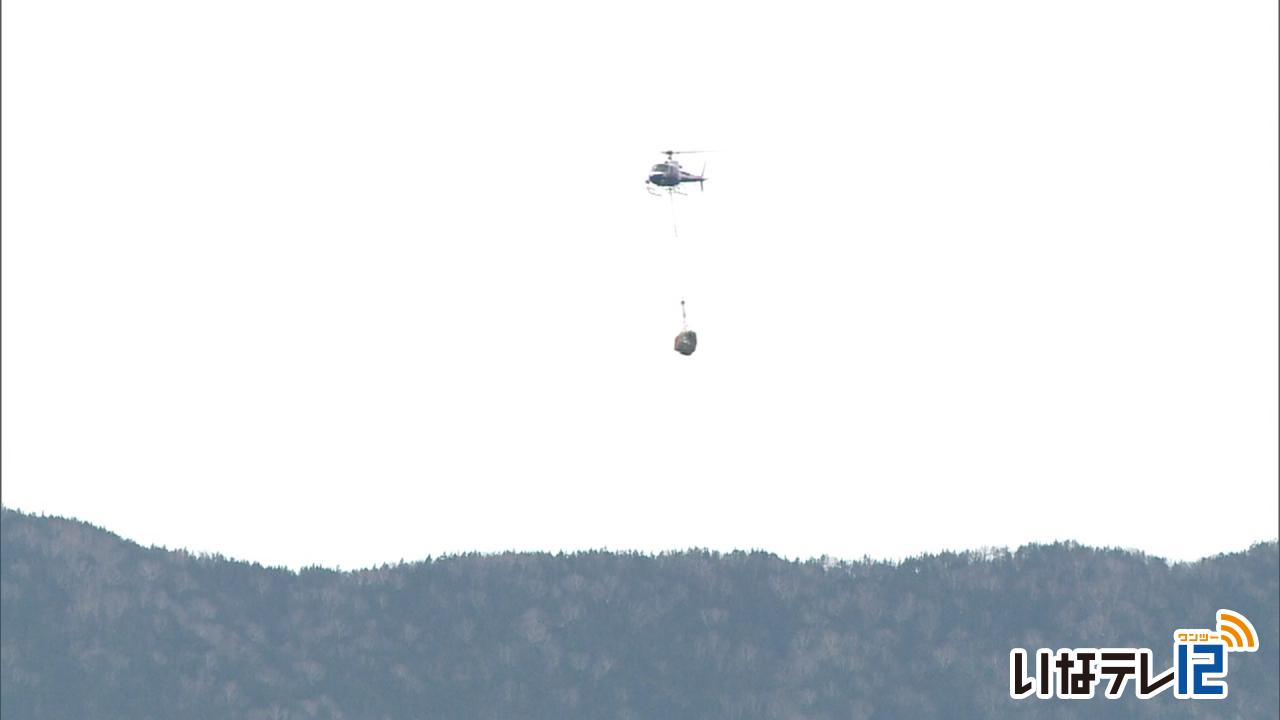

雪山の西駒山荘から荷下げ

中央アルプス将棊頭山の山頂直下・標高およそ2,700メートルにある西駒山荘の営業が終了し、ヘリコプターを使った荷下げ作業が16日、行われました。

二つのアルプスが、15日から16日にかけて初冠雪を観測しました。

そんな中、8日に営業を終了した西駒山荘の荷下げ作業が、16日行われました。

ヘリコプターが西駒山荘と伊那市横山の鳩吹公園を3往復しました。

下ろされた荷物にはうっすら雪が積もっています。

ヘリコプターの操縦士は山荘付近の状況について「1センチぐらいか、うっすら雪が積もっていてヘリコプターの風で舞い上がるような感じだった」と話していました。

8日に営業を終了した西駒山荘は、7月10日から91日間の営業で、前年より93人多い、770人が利用しました。

盆休み前までは晴れの日が多く人の入りも多かったということですが、盆過ぎから台風などで週末に天候がすぐれない日が多く、思ったほど伸びなかったということです。

管理人の宮下拓也さんは「後半は人入りも少なく、とても長く感じたが、大きな事故もなくシーズンを過ごせたことはとても良かった」と話していました。

なお、伊那市観光株式会社が管理する山小屋では、南アルプスの仙丈小屋が10月30日まで、こもれび山荘が11月3日までの営業を予定しています。 -

中学生ロボットコンテスト

中学生ロボットコンテストが14日に伊那市創造館で開かれ、ロボットの性能と操作技術を競いました。

工夫を凝らしたロボットの数々。

南信地域の中学生が部活動で制作しました。

紙で作ったアイテムを相手の陣地に入れて点数を競います。

白い箱と青い箱があり、遠くの青い箱に入ると高得点です。

紙飛行機は、さらに高得点となるルールです。

大会には、南信地域の6つの中学校から33チームが出場しました。

11のグループに分かれてリーグ戦を行い、その結果で決勝トーナメントに進みました。

ロボットを操縦する生徒の表情は真剣そのもの。

試合が終わると、ロボットを修理したり、調整したりして次の試合に備えていました。

高得点が決まると、会場は大きな歓声に包まれていました。

大会の結果、茅野東部中学の「起死回生」チームが優勝しました。

11月には、長野市で県大会が開かれる予定です。 -

俳句誌みすゞ800号で記念碑

昭和21年に創刊した俳句誌みすゞの800号を記念した碑が伊那市西箕輪の仲仙寺に建立されました。

碑は高さ150センチほどで「俳句誌みすゞ800号」の文字が刻まれています。

13日は会員が碑の完成を祝う祝賀会を羽広荘で開きました。

みすゞ俳句会を主宰する城取信平さんは「800号の記念碑は私たちが俳句の研鑽につとめるシンボルにしたい」と話していました。

俳句誌みすゞは、戦後間もない昭和21年、「若い人たちの心に文化の火を灯そう」をテーマに創刊しました。毎月1回発行していて2016年10月に800号となりました。

現在は上下伊那を中心に北海道や九州など400人が会員となっています。

-

ふるさと納税見直し必要49%

長野県世論調査協会はふるさと納税に関する世論調査をまとめました。

それによりますと返礼品の金額や見直しが必要だとする回答は

49%でした。

調査では協会のモニター登録者563人のうち530人から回答がありました。

ふるさと納税に関する質問で「返礼品の金額や見直しは必要だ」と回答した人は全体の49%でした。

また「自治体の主体性に任せ返礼品を見直す必要はない」は25%。

「地域活性化の目的に歪みが出ており制度を廃止する」は12%。

「返礼品は一切止める」は9%となっています。

総務省はふるさと納税について返礼品が寄付額の3割を超える場合や地場産品ではない自治体に見直しを求め応じない場合は制度から除外する方針を示しています。

-

スーパー赤果肉りんご 開発

南箕輪村の信州大学農学部の伴野 潔教授は、果肉が濃い赤色のリンゴ「スーパー赤果肉リンゴ」を開発しました。

伴野教授は今回、ジャムやシードルの加工に向いている色の濃いものと、生でも食べられるものの2種類の新品種のリンゴを開発しました。

11日は信大農学部で、新品種開発の記者会見が開かれました。

伴野教授は、1999年から赤果肉の遺伝子を持つリンゴと、つがるや紅玉などを掛け合わせ、赤い果肉の品種を開発してきました。

しかし、標高の高い場所でしか育てられなかったり、環境の影響を受けやすいなどの問題がありました。

2013年から、早生種で小玉、芯から早期に着色するタイプと、晩生種で大玉、収穫の直前に着色するタイプの、赤果肉の遺伝子を持つ2つのリンゴを掛け合わせた新品種を開発しました。

どちらもアントシアニンを多く含み、機能性が高いリンゴだということです。

この日の会見には、リンゴの農家や加工業者も参加しました。

これまでの赤い果肉のリンゴで去年シードルを手掛けた伊那市の醸造所も参加していました。

栽培農家や加工業者の所得拡大・リンゴの消費拡大などにも期待がかかります。

伴野教授は、今後、味などを確認して品種登録するかどうか検討したいとしています。

-

知事杯争奪 卓球大会

上伊那卓球連盟が主催する第67回知事杯争奪卓球大会が、24日、伊那市の市民体育館メインアリーナで開かれました。

卓球大会は、男女のシングルとダブルスの4種目で行われました。

上伊那を中心に県内から130人ほどが参加しました。

小学生から一般まで垣根なく試合が組まれ、トーナメント戦で試合が行われました。

この大会は、67年前から行われている県内でも歴史ある大会で、上伊那卓球連盟が主催しています。

連盟では、「学生と一般の試合ができる良い機会になっている。一般の熟練の技を見て学生は新しい技術を身につけている」と話していました。

-

三澤久夫さん 油彩画展

南箕輪村神子柴の元小学校の社会科教諭で画家の三澤久夫さんの退職10周年を記念した油彩画展が伊那市のかんんてんぱぱホールで開かれています。

会場には上伊那を中心に三澤さんの故郷、松本市周辺の風景などを描いた作品51点が展示されています。

三澤さんは、平成20年3月に南箕輪小学校の校長を退職しました。

展示会は退職から10年を記念して開いたものです。

三澤さんは30歳で趣味で絵を始め、46歳で日展に初入選しました。

こちらは平成29年に制作し一水会展に出品した100号の大作で、御嶽山を描いたものです。

三澤久夫さんの油彩画展は9日火曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

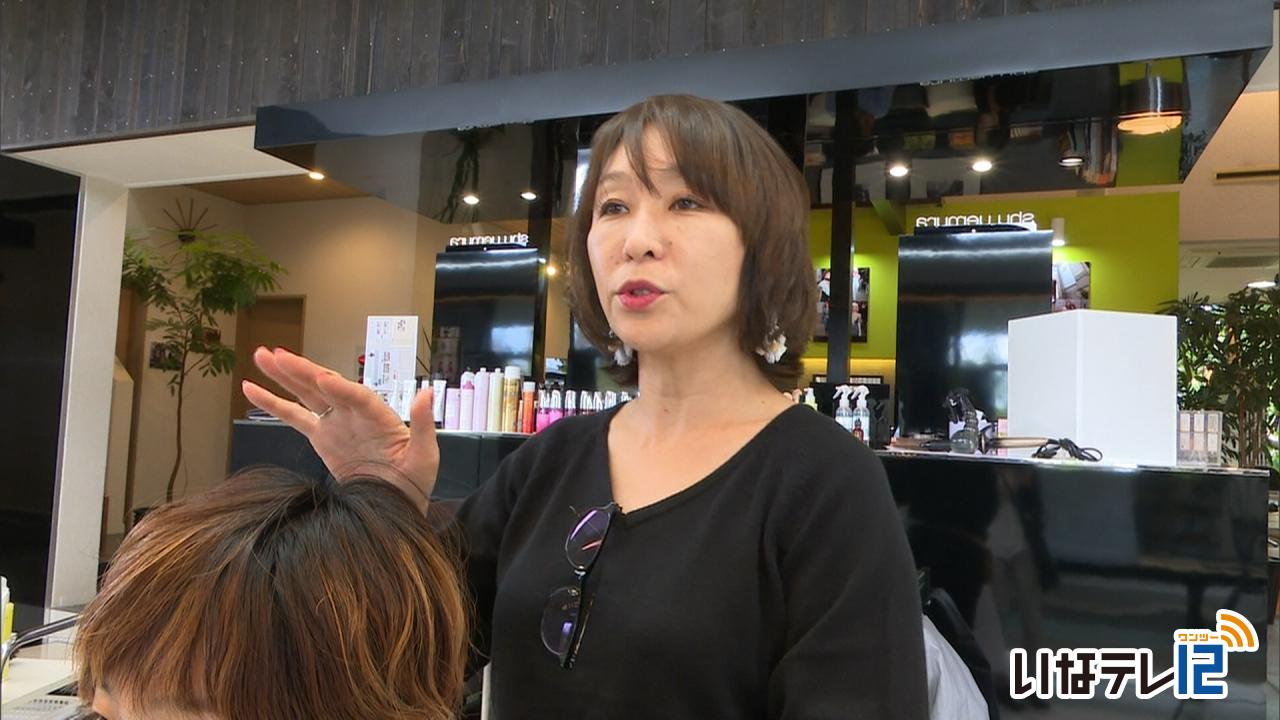

パリ・コレでヘアメイクを担当

南箕輪村南殿のトータルビューティーサロン「シュール」の網野裕美さんと一ノ瀬直美さんは、9月26日から1週間、フランスで行われたパリ・コレクションにヘアメークを担当するスタッフとして参加しました。

パリ・コレにメイキャップアーティストとして参加したのはシュールオーナーの網野裕美さんと、ブライダルヘアメイクを担当している一ノ瀬直美さんです。

2人は9月26日から1週間、世界4大ファッションショーのひとつパリ・コレクションでメイキャップアーティストとしてモデルのヘアメイクを担当しました。

8人のチームを組んで12のブランドのショーに出演した100人のモデルを担当しました。

ショーでは、洋服のイメージを尊重しつつモデルの個性が際立つよう、肌の艶感や色使いなどを工夫したという事です。

網野さんはパリでの経験を地域に還元していきたいと話していました。

網野さんは2014年から4回ニューヨークコレクションでヘアメイクを担当していて、パリは今回で2回目になります。

-

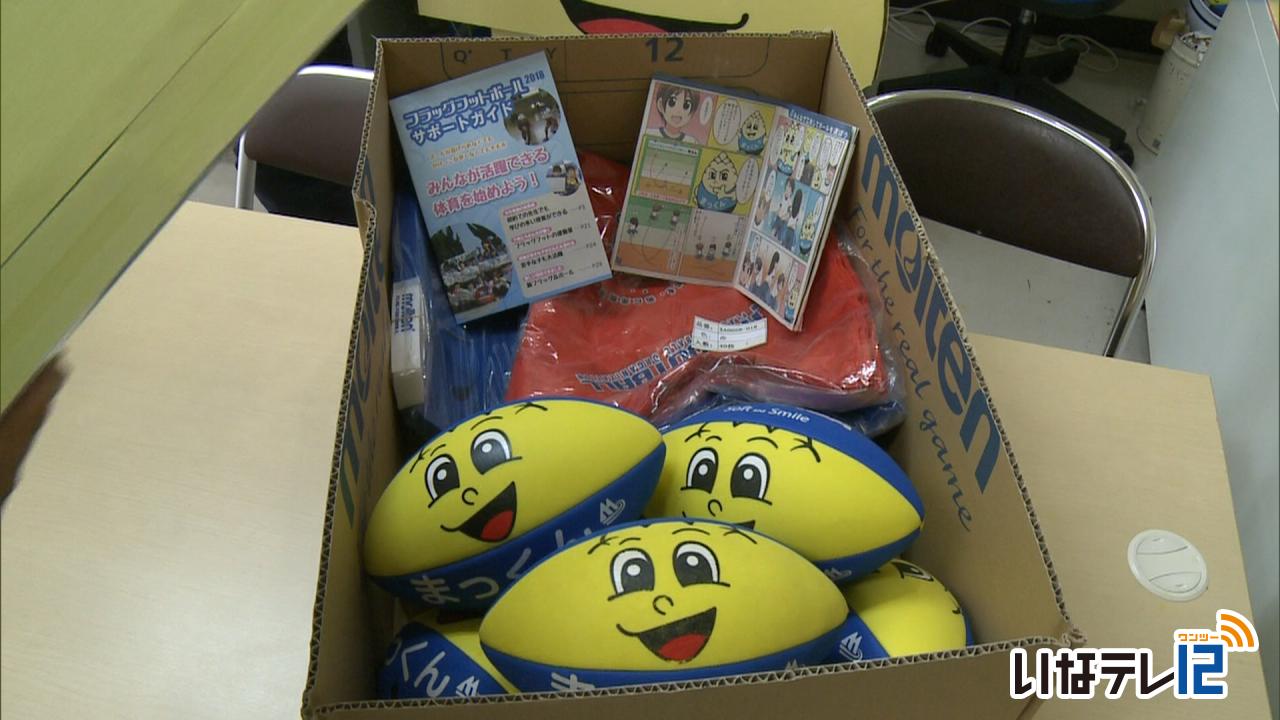

まっくんボールを貸し出し

南箕輪村は、地域活性化のために製作したフラッグフットボール用の「まっくんボール」を、小学校の授業で使ってもらおうと無料貸し出しを始めました。

フラッグフットボールの授業で使ってもらおうと、ボール8個、フラッグ40枚、教諭用・児童用のガイドブックなどがセットになっています。

授業で南箕輪村の場所などを説明してもらうのが無料貸し出しの条件となっています。

全部で11セット用意されていて、すでに東京・神奈川・静岡から4件の申し込みが来ているということです。

南箕輪村を知ってもらうきっかけになればと始めたものです。

企画した地域おこし協力隊の藤城栄文さんは「まずは子どもたちに南箕輪村を知ってもらうきっかけになってほしい。将来移住や定住を考えたときに南箕輪村のことを思い出してもらうようなつながりができればうれしい」と話していました。

貸し出しは全国すべての小学校が対象で、南箕輪村のウェブサイトから申し込むことができます。 -

水墨画と漆工芸の作品並ぶ

南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で、水墨画と漆工芸の作品展が開かれています。

伊那市荒井の手塚瑞翔(ずいしょう)さんの水墨画と、塩尻市木曽の宮原正志さんの漆工芸、およそ40点が並んでいます。

このうち手塚さんは、趣味のスポーツ観戦で感動したシーンを墨で表現した作品などを展示しています。

作品展は10月いっぱい、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 -

神子柴遺跡発掘60年で基調報告

南箕輪村神子柴にある神子柴遺跡の石器発掘60周年を記念したシンポジウムが、29日から伊那市創造館で始まりました。

この日は、有識者による基調報告が行われ、北海道から長崎県まで県内外からおよそ60人が訪れました。

神子柴遺跡は南箕輪村神子柴にある遺跡で、旧石器時代末期から縄文時代初期の頃の遺跡ではないかとみられています。

出土した石器は国の重要文化財に指定されています。

明治大学黒耀石研究センターの中村由克(よしかつ)さんは、全国各地で見つかっている神子柴系石器群を調べていて、その特徴について話しました。

中村さんは、神子柴系石器群の中でも石斧(せきふ)に使われている石はもろいものが多く、旧石器・縄文時代の他の石器と比べ特徴的だと話していました。

中村さんは「他の石器は効果的なものが造られているのに対し神子柴遺跡はあえてそうではない石を使って造っていて違和感を感じる」と話していました。

シンポジウムは神子柴遺跡発掘60周年を記念して創造館で開かれているもので、30日は東京大学大学院の教授 佐藤宏之さんによる記念講演が行われます。

また、会場では伊那市内で見つかった石器の展示も30日まで行われます。 -

歩いて撮って 田原の魅力探し

伊那市東春近田原地区全体をフィールドに、自然や歴史・文化などのチェックポイントで写真を撮りながら地区内を巡る「歩撮スタラリーが29日に行われ、参加者がラリーを楽しみました。

イベントには上伊那地域を中心に、諏訪市や飯田市などからおよそ100人が参加しました。

3時間の制限の中、3人ほどのチームで地区内に設けられたチェックポイントを探し、その場所の写真を撮って帰ります。

ポイントごとに点数が決められていて、その点数の合計で順位を競います。

チェックポイントのひとつ、畑の中にある祠は近くに住む酒井一族の祖先が祀ったものだということです。

山裾にある庚申塔は、60年に1度地域の無病息災などを祈願して建てられるもので、田原地区に5つある組の中の藤口組が建立したものだということです。

参加者は雨が降る中、およそ40か所あるチェックポイントを探しながら歩いていました。

ある参加者は「通ることはあるけれど寄ることはないので、知ることができておもしろかった」と話していました。

伊那商工会議所青年部商工業委員会の川口宗一委員長は「雨になってしまい残念だったが、参加した人たちが楽しんで田原のことを知ってもらえたならうれしい」と話していました。

発着点の田原公民館に戻ってきた参加者には地元の米や野菜で作ったおにぎりや豚汁が振る舞われました。

ポイント上位者には、地元産の新米やりんごジュースなどが贈られたということです。 -

伊那東小芳澤さん 全国3位を報告

伊那東小学校1年の芳澤香乃子(よしざわかのこ)さんは、先月5日に東京都で開かれた全日本少年少女空手道選手権大会で3位に入賞しました。

この日は芳澤さんと、兄の慶士郎君、母の史絵子(しえこ)さん、師範の荻澤充夫(おぎさわみちお)さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に結果を報告しました。

大会は先月5日に東京都で開かれ、基本に忠実に動いているかなどを競う「形の部」に長野県代表として出場しました。

86人が出場した1年生女子トーナメントで、準決勝で惜しくも破れたものの、3位入賞を果たしました。

週に2回塩尻市などの道場に通っているほか、自宅でも毎日練習をしているということです。

芳澤香乃子さんは「来年は優勝したい。これからの目標は全国大会優勝と、オリンピック出場・優勝です」と話していました。

白鳥市長は「オリンピックや国体優勝を目指して頑張ってください」と話していました。 -

RUN伴(とも)IN上伊那

認知症についての理解を呼びかけながら全国をリレーでつなぐ「RUN伴」が、23日、上伊那を縦断しました。

オレンジ色のTシャツに風船。

RUN伴のイメージカラーです。伊那市駅前を出発し、伊那北駅までを、たすきでつなぎました。

上伊那のスタートを切るランナーは、伊那市の唐澤 幸一さん87歳です。

妻を8年前に亡くし、1人で生活していましたが、3年前から南箕輪村のサービス付き高齢者住宅・みなみみのわふれあいの里で暮らしています。

唐澤さんは、スタッフなどと一緒に商店主にチラシを渡すなどして認知症への理解を呼び掛けていました。

RUN伴は認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して北海道から沖縄までを横断し、全国をタスキでつなぐ活動です。

上伊那が参加するのは今年で3年目です。

唐澤さんは、伊那市駅からセントラルパークまでを歩き、伊那市山寺のグループホーム愛の家の利用者、木村澄子さん(82歳)にたすきを渡しました。

そのあと一行は、伊那北駅まで歩き、電車に乗って岡谷のメンバーにたすきをつないだということです。

-

いなテレスマホ格安で販売

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」を2日間限定で大幅値下げし販売するイベントが、23まで伊那市のアピタ伊那店で開かれています。

イベントでは、スマートフォンやタブレットの特定端末を、台数限定で大幅値下げし販売しています。

このほか、イベント期間中に申し込みした人を対象に、くじ引きで最大5千円分の商品券をプレゼントしています。

いなテレスマホは伊那ケーブルテレビが2016年からサービスの提供を始めた格安スマートフォンで、音声通話コースの最も安いもので月額1,480円となっています。

イベントは23日までで時間は午前10時から午後5時、会場はアピタ伊那店の1階休憩スペースです。

-

明るい選挙ポスター審査

上伊那郡6町村の小中学生を対象にした明るい選挙啓発ポスターの審査が、10日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。中学生からは121点、小学生からは354点が寄せられました。

県審査にすすむ特選には、中学生部門から6点、小学生部門から9点が選ばれました。

中学生部門は、宮田中の笹古 菜和葉さん、宮澤 滴さん、鈴木菜月美さん。

南箕輪中の三澤 和さん、宮田中の西尾 樹さん、両角 裕菜さんの作品が選ばれました。

小学生部門は、箕輪中部小の深澤 成美さん、白鳥 夢菜さん、箕輪北小の永井りくさん。

南箕輪小の堀 七瑛さん、小河 千夏さん、田口 蒼波さん。

飯島小の小池 聖央羽さん、宮田小の縣 ほのかさん、下村 治也さんの作品が選ばれました。

特選作品は、20日に審査が行われる県審査に出品されます。

-

県内最高齢に南箕輪の女性

長野県は、県内の100歳以上の高齢者人数のまとめを14日、発表しました。

県内最高齢は南箕輪村の女性で、年齢は113歳となっています。

県によりますと、県内最高齢は南箕輪村在住の女性で、明治38年生まれの113歳だということです。

最高齢の女性には、県から祝い状や祝いの品が送られることになっています。

なお、県内の100歳以上の人数は1,727人で、このうち伊那市が57人、箕輪町が10人、南箕輪村が11人となっています。 -

自殺予防週間に合わせ啓発

自殺予防週間に合わせて長野県は10日、箕輪町内で街頭啓発を行いました。

この日は、箕輪町の大型店で伊那保健福祉事務所の職員が自殺予防を呼びかけました。

10日は世界保健機関が定める自殺予防デーで、これに合わせて国では10日から16日までを自殺予防週間に定めています。

職員らは、悩みを抱える人の相談にのる「くらしと健康相談会」のスケジュールや相談窓口の連絡先が書かれたポケットティッシュを配って自殺予防を呼びかけていました。

県によりますと、平成28年度の全国の自殺者数はおよそ2万2,000人で、このうち県内は368人、上伊那は36人となっています。

県では「困っていることがあれば相談に来てもらいたいし、周りの人が気付いて相談に乗ってあげることも重要です」と話していました。 -

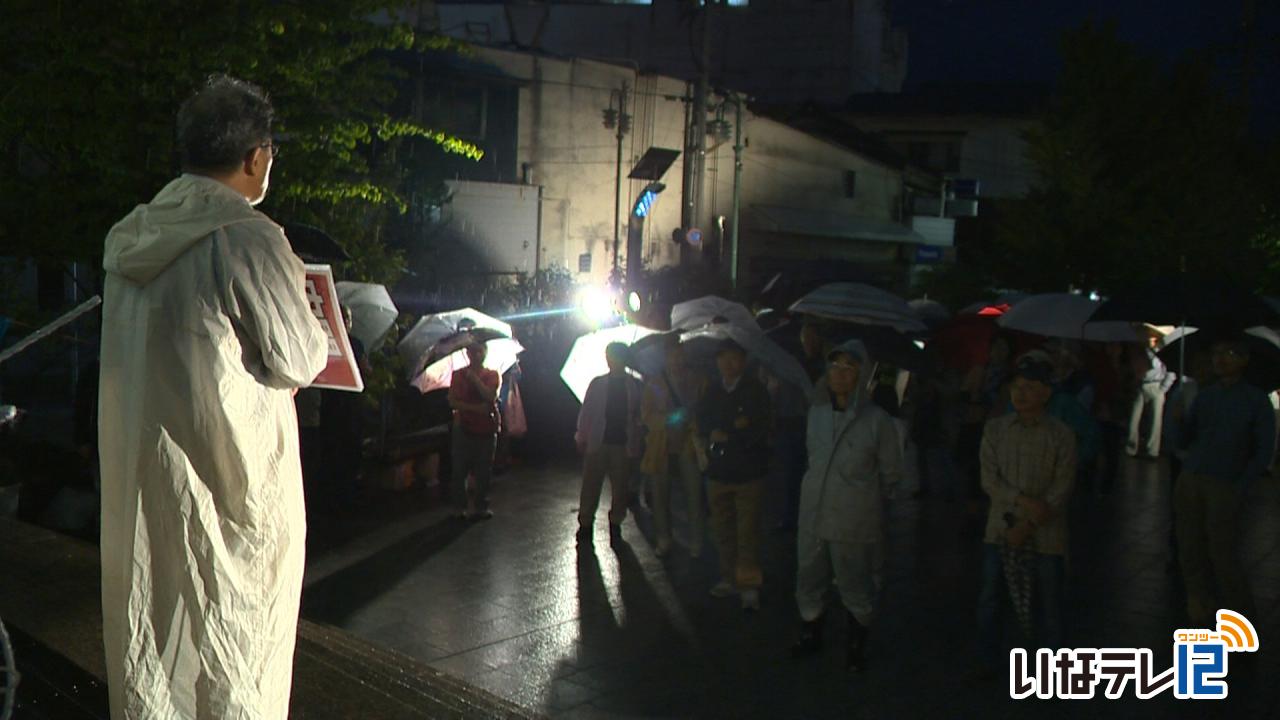

「沖縄と連帯を」集会で呼びかけ

13日告示、30日投開票の沖縄県知事選挙を前に、辺野古への米軍基地移設に反対する上伊那地域の有志らが10日夜、伊那市内で集会を開きました。

この日は、上伊那地域の市民団体などおよそ100人が、伊那市荒井のセントラルパークで開かれた集会に参加しました。

沖縄県では、米軍基地の名護市辺野古への移設に反対していた翁長雄志知事が亡くなったことに伴い県知事選挙が行われることになっています。

集会では、翁長知事の後継として出馬する玉城デニーさんの知事選勝利と沖縄と連帯して辺野古への米軍基地移設反対などを訴えていくとしたアピール文が確認されました。

集会では各団体の代表者が決意表明し「沖縄の問題は日本の問題。沖縄と連帯して戦い抜きましょう」などと参加者に呼びかけていました。

沖縄県知事選挙にはほかに、自民党が擁立した前宜野湾市長の佐喜眞淳さんが立候補を表明しています。 -

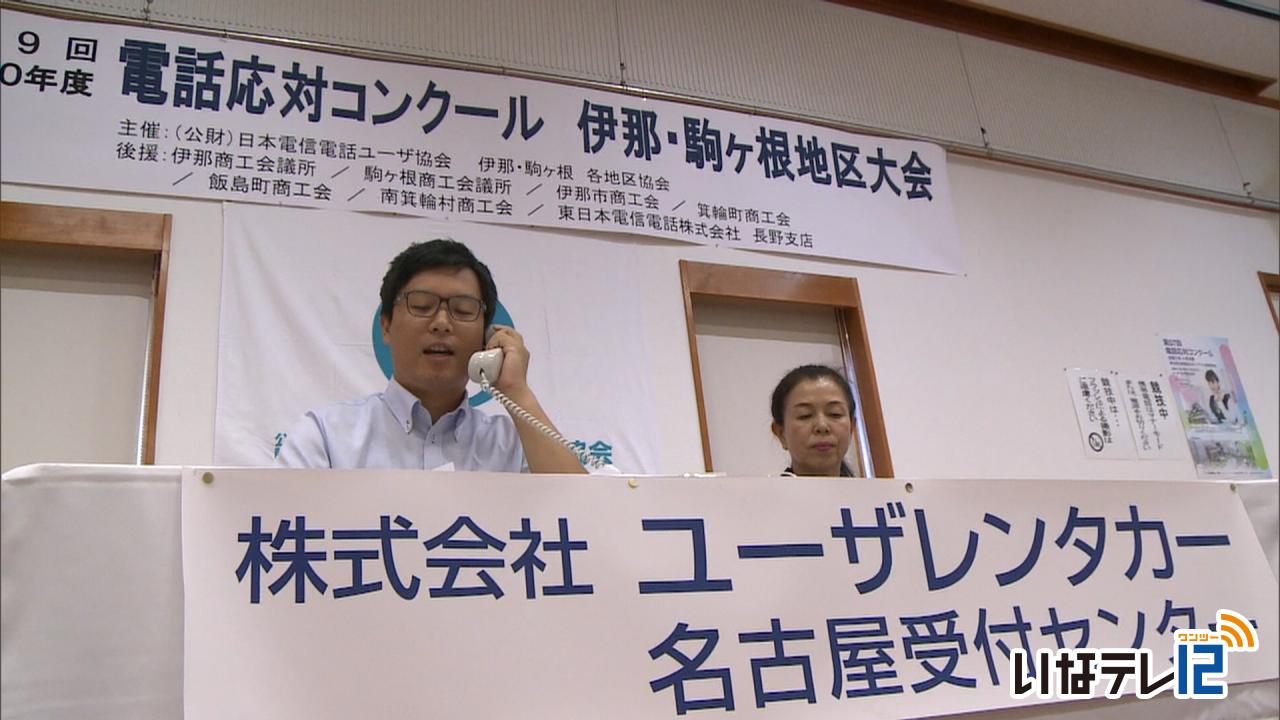

電話応対コンクール

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会が主催する電話応対コンクールの伊那・駒ヶ根地区大会が、今日、伊那市のかんてんぱホールで開かれました。

競技は、ステージに設置された電話応対模擬セットで行われました。

レンタカーを扱う会社で、初めて車を借りて旅行に行きたいと思っている客からの問い合わせに応対するという設定で行われました。

今年は、伊那・駒ケ根地域の製造業や金融業、行政など8社10事業所から21人が参加しました。

ほとんどが新入社員で、企業研修の一環としてもコンクールの場が活用されています。

最初の印象・基本的な応対スキル、情報やサービスを提供できたかなど100点満点で審査されます。

審査の結果、サン工業の伊藤優香さんが優勝しました。

上位の2人が、10月26日に開かれる県大会に出場します。

-

ソフトボール女子1部 8・9日伊那で大会

国内トップレベルのチームが集う日本女子ソフトボール1部の伊那大会が、8日・9日、伊那市の伊那スタジアムを会場に開かれ4チームが熱戦を繰り広げます。

伊那での1部の試合は今回で2回目です。

7日は、前日の練習が各地で行われました。

そのうち、シオノギ製薬は、フリーバッティングや投球練習などを行っていました。

この日の朝は雨が降っていたためグラウンドの状態が悪く、競技場周辺での練習となりましたが、あすからの本番に備えて、土や芝の感触を確認していました。

日本女子ソフトボールのトップリーグとなる1部には12チームが所属しています。

今回の伊那大会では、シオノギ製薬・太陽誘電・トヨタ自動車・伊予銀行の4チームが試合を行います。

4月から10月の10節まで総当たりで試合を行い、6月までに前半戦となる第5節まで終了しています。

伊那大会は、後半戦の第6節のスタートとなる試合です。

また、伊那市高遠町のほりでいドームでは、伊予銀行が練習を行ってきました。

日本女子ソフトボールの日本代表は、8月に行われた世界選手権でアメリカに敗れて2位でしたがアジア大会では金メダルを獲得しました。

日本代表のメンバー17人のうち5人が、伊那を訪れているということです。

日本女子ソフトボールリーグの試合は、あす午前10時30分からを予定しています。

チケットは、当日券で一般1400円、中高生は1000円です。

-

南中有賀君 全中3位を報告

8月に開かれた、全国中学校体育大会の陸上競技・男子棒高跳びで3位に入賞した南箕輪中学校3年の有賀玄太君が、3日に役場を訪れ、唐木一直村長に結果を報告しました。

この日は有賀君と教諭らが役場を訪れ、全国大会3位入賞を報告しました。

岡山県岡山市で開かれた全国中学校体育大会陸上競技の棒高跳びで、1位の4メートル40センチ、2位の4メートル30センチに次いで、有賀君は4メートル20センチの自己記録の跳躍を見せ、3位入賞を果たしました。

県大会では思うような結果が出ず悔しい思いをしたということですが「悔しさを力に変えられた」と有賀君は話していました。

有賀君は「大きい大会で3位という結果を残すことができてとても嬉しかった。支えてくれたみんなのおかげです」と話していました。

唐木村長は「新聞で結果を見て本当に嬉しかった。高校に行っても競技を続けて、さらに上位を目指してください」と話していました。 -

暴風雨に備え早めの下校

非常に強い台風21号の影響で、4日午後4時現在、伊那地域には暴風・大雨警報と雷・洪水注意報が発令されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中・高校では、台風に備え授業を早めに切り上げる対応をとりました。

台風21号の影響で、伊那地域では午後3時頃から強い雨が降り始め、時折強い風が吹きました。

南箕輪村の南箕輪小学校では、昼過ぎに授業を切り上げ、児童らが下校しました。

浦山哲雄教頭は「夕方からひどくなると聞いたので下校時間を昼過ぎにした。無事に家に帰ってもらいたい」と話していました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の教育委員会によると、すべての小中学校で同様の対応をとったということです。 -

町民ゴルフ大会 義援金届ける

8月19日に開かれた箕輪町町民ゴルフ大会の実行委員会は、西日本豪雨の義援金を、町役場に29日に届けました。

山口健雄実行委員長が役場を訪れ、白鳥政徳町長に、義援金3万5,785円を手渡しました。

町民ゴルフ大会は、8月19日に伊那市内で開かれ、222人が参加したという事です。

表彰式の会場に募金箱を設置し寄付を呼び掛けたという事です。

義援金は町役場から日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。

-

水稲の作柄概況 南信は「やや良」

関東農政局は今年度の水稲の8月15日現在の作柄概況を31日発表しました。

それによりますと南信は「やや良」となっています。

県内の作柄概況、田植え最盛期は苗の生育がおおむね順調で平年に比べて1日早くなっています。

出穂最盛期は6月下旬以降高温多照により生育が進んだことから

平年に比べて4日早くなりました。

全もみ数は「平年並み」登熟は「やや良」と見込んでいます。

今年度の県内全域の水稲の作柄は生育期間を通じておおむね天候に恵まれたことから「やや良」が見込まれるとしています。

-

ドローン物流実証実験 始動

交通弱者が遠隔で容易に買い物ができる社会環境の構築を目指す、国内の自治体としては初となる無人機・ドローンを使った物流の実証実験が、伊那市で始まります。

30日は、実証実験を行う、伊那市、通信大手のKDDI、地図情報サービスのゼンリンの3者による共同記者会見が開かれました。

天竜川や三峰川の上空に飛行ルートを構築し、大型のドローンが中心市街地から中山間地まで商品を運びます。

人が操作するのではなくプログラミングにより自動的にフライトさせます。

中山間地の拠点施設で荷物を小分けし、そこから各集落の公民館などにドローンで運び、最終的にはボランティアが民家まで届けるという仕組みです。

交通弱者が容易に買い物できる社会環境の構築を目指します。

会見には実証実験に参加する地元企業も出席しました。

注文や決済は伊那ケーブルテレビのシステムを使い、商品は、株式会社ニシザワや中心商店街などの店舗が提供します。

実証実験は3年間の計画で、事業費はおよそ2億3,500万円、国の地方創生推進交付金を活用するなどして伊那市の実質的負担は5%ほどということです。

伊那市では、地元製造業者にも離発着させるドローンポートのシステム構築などでの参画を呼び掛けていて、地域経済へ波及させたいとしています。

このドローンを使った物流の実証実験は、国内の地方自治体としては伊那市が初となります。

2021年度をめどに、仕組みを整え実用化を目指します。

-

高遠から宇宙へ 打上げ成功祈願

伊那市高遠町に工場を置く電気機械器具製造メーカー伸和コントロールズ株式会社は、来月打ち上げが予定されている国際宇宙ステーションへの無人物資補給機こうのとり7号の一部に部品が搭載されます。

27日は、打ち上げの成功を高遠町の弘妙寺で祈願しました。

この日は幸島宏邦(こうしまひろくに)社長ら13人が弘妙寺を訪れ、成功を祈願しました。

「こうのとり」に搭載される部品は、ガスを噴射するバルブです。

こうのとりは国際宇宙ステーションで物資を補給し、その後、ステーションから宇宙実験のサンプルを回収して、カプセルが地球に帰還します。

カプセルが地球に戻る途中にこのバルブが作動し、大気圏でガスを噴射して傾きを調整し、狙った目標地点に着水します。

社員らは、焼香をして打ち上げの成功と無事の帰還を祈願していました。

幸島社長は「無事の打ち上げ、無事の帰還を祈るばかり。国家プロジェクトの一端を担うことができ本当に嬉しいし、誇りに思う」と話していました。

こうのとり7号は、9月11日の午前7時32分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられることになっています。 -

再編考える上伊那の会 発足

第2期高校再編に向け検討を進める「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」に対し、会議の公開などを求める「高校再編を考える上伊那の会」が27日の夜、発足しました。

この日は伊那市防災コミュニティセンターに教職員や高校同窓会員などおよそ50人が集まり、「高校再編を考える上伊那の会」を発足させました。

上伊那広域連合長から委嘱された有識者や一般公募などの委員でつくる「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」は、再編を前提に今年6月から検討を進めています。

5回の会議で地域の方向性をまとめる計画で、来年2月までの残り3回の会議が予定されています。

発足した会では協議会に対して、全ての会議を公開すること、協議会主催の住民説明会を開催すること、再編ありきで検討を進めないこと を要望することが決まりました。

宮下与兵衛会長は「まだみんなよく知らない状態で議論が進み、気づいたら母校がなくなっている、ということがあってはならない。この会を発足させることができたのはとても良かった」と話していました。

この日は、県高校教職員組合の林茂樹副執行委員長が講演をしました。

林さんは「県の所有する財産の縮小を達成するために高校再編が進められているのではないか。40人学級を30人学級にするなどの対策で高校数は維持できる」と説明していました。

会では、再編案がまとまる10月までに、協議会に要望書を提出したい考えです。

282/(土)