-

飯田線駅無人化 協議の場設置要望へ

JR東海が飯田線県内9駅を無人化する方針を示したことについて、その対応を協議する飯田線利用促進連絡協議会が1日、駒ケ根市役所で開かれ、JRに対して協議の場の設置を要望することが決まりました。

協議会には、会長の牧野光朗飯田市長、上伊那から副会長の白鳥孝伊那市長と杉本幸治駒ケ根市長など、上下伊那7つの自治体の関係者が出席しました。

会の冒頭、牧野会長は「各自治体で協議するのではなく、この協議会を受け皿として、連携していく必要がある。飯田線の重要性を確認しながら今後について話し合っていきたい」とあいさつしました。

会は冒頭のみ公開で開かれました。

JR東海は、11月はじめ、県内の飯田線有人駅がある7つの自治体を訪問し、県内12ある有人駅のうち、9駅について無人化する方針であることを伝えていました。

これに対して、リニア新幹線建設促進長野県協議会の場で、上伊那地区期成同盟会会長の白鳥伊那市長はJRに対して「地域の意見を聞く姿勢をもってもらいたい」と要望し、長野県の阿部守一知事も「飯田線に対して真摯な対応をお願いしたい」と話しています。

協議会では今後の対応について話し合われ、JRの担当部長に対して協議の場の設置を要望することを決めました。

今月末を期限としている自治体が駅舎職員を雇うかについて牧野会長は「判断は協議ありき」とし「突然一方的に言われて、判断するようにと言われても難しい。協議の場を設けてJRの考えをしっかり聞きたい」と話していました。

JR飯田線利用促進連絡協議会では、3日に飯田市のJR飯田営業所で担当部長に要望書を提出することにしています。 -

信大とCATV 情報発信の課題探る

大きな災害が起きたとき、ケーブルテレビには、どのような情報提供が求められるのかを探るフォーラムが11月29日長野市で開かれました。

信州大学と県内32のケーブルテレビ局でつくる日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会の主催です。

岡谷市で8人の犠牲者を出した2006年7月の豪雨災害や去年3月の県北部地震で、地元のケーブルテレビが行った放送の事例報告とパネルディスカッションがありました。

信大とケーブルテレビの県協議会は、地域への貢献を目的に今年7月に連携協定を結んでいて、今回のフォーラムはその一環です。

パネルディスカッションでコーディネーターを務めた信州大学の笹本正治副学長は、「防災の文化は、災害が起きた時に前進する。地域に新しい文化を生み出すよう努力していきましょう」とケーブルテレビとの連携強化を強調しました。 -

トマトの木で「小野子(おのご)人参」提供へ

伊那市西箕輪のみはらしファームにあるレストラン「トマトの木」では、飯田市上久堅の伝統野菜「小野子(おのご)にんじん」を使ったメニューを12月中旬から提供します。

29日は、飯田市上久堅で、にんじんを普及するため活動している小野子人参クラブの役員が、トマトの木を訪れました。

小野子人参クラブは、遊休農地30アールを活用して、毎年2トンほどの人参を生産していています。

クラブでは、上伊那地域にもこの伝統野菜を売り込もうと、今年10月に、トマトの木に声をかけ、現在は不定期で、この人参が提供されています。

小野子人参は、歯応え・色・香りがよく、甘みがあるのが特徴だということです。

トマトの木では、今回の依頼を受けて、12月第2週から来年3月まで、定番メニューの食材にこの人参を使うことを決めました。

小野子人参クラブでは、トマトの木をきっかけにして、上伊那地域にも小野子にんじんをPRしていきたいとしています。 -

長野犯罪被害者支援センター 活動の周知、利用を呼び掛ける

NPO法人長野犯罪被害者支援センターは、29日、支援活動の周知、利用を呼び掛ける街頭啓発を箕輪町で行いました。

この日は、センターの職員やボランティア、伊那警察署の署員など9人が、箕輪町の大型店前で街頭啓発を行いました。

メンバーは、犯罪被害に関する相談窓口などが書かれたチラシを買い物客に手渡し、支援活動の周知と利用を呼びかけました。

長野犯罪被害者支援センターでは、犯罪にあった被害者への支援として、病院や裁判所などへの付き添いのほか、電話や面接による相談などを行っています。

専門的な研修を受けたボランティア相談員は31人いますが、南信では数人しかいないということで、「一人でも多くの人にボランティアになってもらいたい」と話していました。

ボランティア相談員には、25歳以上で専門の講習を受ければ誰でもなれるということです。 -

花粉飛散 今春の1.8~2.5倍

民間の気象予報会社ウェザーニューズは29日、来年春の花粉飛散予想を発表しました。

それによりますと、南信は、今年の春の1.8倍から2.5倍の花粉飛散量と予想しています。

発表によりますと、今年の夏は暑い日が多く、雨が少なかったため、花粉飛散の原因となる雄花がよく育ち、来年春の花粉飛散量は今年の春よりも多くなることが予想されるということです。

南信では、少ないところで1.8倍、多いところで2.5倍の飛散を予想しています。

今年の春は例年に比べて花粉の飛散量が少なかったことから、平年比では0.7倍から1.8倍と予想しています。 -

第6回INAJAZZFESTIBAL

第6回INAJAZZFESTIBALが23日、伊那市のいなっせで開かれました。

これは、ジャズに親しんでもらおうとNPO法人クラシックワールドが毎年開いています。

この日は伊那中学校吹奏楽部や伊那ウインドジャズオーケストラなど4団体が演奏を披露し、会場を訪れたおよそ300人が演奏に聞き入っていました。 -

長野県ミニバス選手権大会1日目

長野県ミニバスケットボール選手権大会が、24日から伊那市の勤労者福祉センター体育館で始まり、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3チームが25日の準決勝に駒を進めました。

大会には県内各地区の予選を通過した男女32チームが出場しました。

大会はトーナメント方式で行われ、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは男女6チームが出場しました。

このうち伊那市のダイヤモンドツインズ女子は1回戦、長野湯谷と対戦し、50対5で勝利しました。

この日の試合の結果、女子の伊那ダイヤモンドツインズと箕輪健全、男子の伊那ダイヤモンドツインズが、25日行われる準決勝に駒を進めました。

この大会のベスト8進出チームには、全国大会の長野県選抜大会への出場権が与えられ、試合の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では4チームが出場を決めています。 -

ニッタク杯ダブルスチーム・オープン卓球大会

ニッタク杯ダブルスチーム卓球大会が17日、伊那市の勤労者福祉センター体育館で開かれました。

この日は、県内から91チーム、およそ280人が大会に参加し優勝を争いました。

大会は、上伊那地域の卓球のレベル向上と普及を目的に、上伊那卓球連盟が去年から開いています。

1チーム3人で、試合ごとにメンバーを変えるようになっているほか、予選リーグの1位は1位同士、2位は2位同士など、順位ごとにトーナメント戦が行われ、できるだけ多く試合ができるよう工夫されていました。

大会には小学校低学年から50代まで幅広い年齢層が参加していて、ある大会関係者は「年代を超えて交流できるのが卓球の良いところ。いろんな人に参加してもらいたい」と話していました。 -

終盤に追い上げ 上伊那初日は5位

長野県を北から南に縦断して襷をつなぐ、第61回長野県縦断駅伝が17日始まりました。

長野市から岡谷市までの初日、上伊那は5位となっています。

朝8時半、号砲とともに県内15地域の選手たちが、長野市の信濃毎日新聞本社前をスタートしました。

県縦断駅伝は、昭和27年から毎年開かれていて、今年で61回目を迎えます。

2日間かけて、長野市から飯田市まで、およそ220キロを襷でつなぎ、県内を縦断します。

初日は、各チーム岡谷市のゴールを目指し、12人で襷をつなぎました。

過去33回と最多優勝数の上伊那は、序盤7位前後を行き来する苦しい展開となりましたが、終盤の11区、12区で順位を押し上げ、1位の上田東御小県と9分29秒差の5位でゴールしました。

上伊那チームの竹入増男監督は「スタートで出遅れてしまったが、選手の頑張りもあり5位まで順位を上げる事ができた。2日目は地元の期待に応えられるよう、最初から飛ばして一つでも上の順位を狙っていきたい」と話していました。

2日目の18日は松本市の松本城公園から飯田市の飯田合同庁舎までの98.5キロで、伊那市での襷リレーは、長野ダイハツ販売伊那店前で10時半頃となっています。 -

青野恭典写真展「風わたる高嶺へ」

東京都在住の山岳写真家、青野恭典さんの写真展「風わたる高嶺へ」が、15日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、青野さんが撮影した、日本やヨーローッパなどの山岳写真52点が展示されています。

青野さんは現在74歳。山岳写真をライフワークにして30年で、現在は、国内の山を中心に年間100日程度山へ登り撮影をしています。

今回の作品展では、5千メートル以上の山々が連なるロシアの山岳地帯で撮影したモノクロ写真も展示されています。

青野恭典写真展「風わたる高嶺へ」は、来年3月24日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那市のバンドJ-plusが本戦へ

2012おやじバンドフェスティバルin NAGANOの本戦ライブ出場バンドが15日発表され、伊那市からエントリーした、J-plusが本戦出場を決めました。

おやじバンドフェスティバルは、平均年齢40歳以上のバンドが参加できるもので、今回で3回目です。

今年は、県内から52のバンドの応募があり、テープ審査で通過した25組が10日と11日に長野市で予選ライブを行いました。

予選ライブには伊那市在住のリーダーで51歳の松澤純一さんを中心とするJ-plusが出場し、審査の結果本戦ライブ進出を決めました。

J-plusは結成17年目で平均年齢は44.2歳。

予選では高い技術と迫力のサウンドが評価されました。

本戦ライブ12月9日日曜日に長野市のホクト文化ホールで開かれることになっていて、予選を通過した10組がグランプリを目指します。 -

西駒山荘基本設計白紙 再検討へ

来年度建て替えが計画されている、中央アルプス将棋頭山の西駒山荘について、伊那市は、基本設計を白紙に戻し、山岳関係者や地元の意見を聞きながら再検討することを決めました。

15日、伊那市役所で、1回目の「西駒山荘の設計にともなう検討委員会」が開かれ、座長に伊那市議会経済建設委員会の中山彰博委員長が選任されました。

委員会は冒頭のみ公開で行われ、委員に選任された山岳会や地元区などの代表7人が、基本設計について検討しました。

西駒山荘改築の基本設計は、伊那市と連携協定を結ぶ信州大学が行い、今年3月に完成しました。

設計は、双方向避難のため2つの階段を設置し、宿泊スペースを一段高くするスキップフロアを設けるつくりになっていたということです。

これに対し、山岳関係者などから、「広く意見を聞いて、宿泊スペースを有効に利用するような設計にするべき」との声があがっていたということです。

検討委員会では、歴史的価値のある石室部分を残し増築部分を改築するとの方針は変更せず、基本設計について年内に決定し、今年度中に実施設計を行い、来年度、建て替えを行う予定です。 -

南アルブス林道バス 今季4万5,841人が利用

南アルブス林道バスの今シーズンの営業が、15日終了しました。今年は去年より4千人あまり多い、4万5,841人が利用しました。

4月25日から205日間の営業日数のうち、運休は4.5日で、利用者数は、去年より4,466人多い、4万5,841人でした。

林道管理室によりますと、今年は台風が少なく天候が安定していたことが利用者の増加につながったのではないかということです。

利用者が最も多かったのは7月28日で1,190人、ついで9月16日の1,071人、10月7日の1,026人となっています。

林道バスの来シーズンの営業は4月25日からの予定です。 -

ノロウイルス食中毒注意報 発令

長野県は、14日、ノロウイルス食中毒注意報を全県に発令しました。

県では、手洗いや十分な加熱調理で食中毒を防ぐよう呼びかけています。

ノロウイルス食中毒は、主に冬に流行し、一昨年は、9件、去年は、7件発生しています。 -

結婚式で美術館を活用

伊那市観光株式会社が運営する高遠さくらホテルは、ローズガーデンウェディングに続く新たな取り組みとして10日、初めてミュージアムウェディングを、信州高遠美術館で行いました。

この日は、信州高遠美術館で人前結婚式が行われ、高遠町の大川勝弘さんと、松本市出身の大久保千果さんが永遠の愛を誓いました。

高遠さくらホテルでは、観光戦略の一環としてオリジナルウェディングを企画しています。

これまで伸和の丘ローズガーデンを使ったローズガーデンウェディングを企画してきましたが、高遠の名所をPRする新たな場所を探していました。

秋の紅葉が一望できるほか、日本建築甍賞の銀賞や公共建築賞の優秀賞を受賞したことがある建物ということもあり、今回、初めて高遠美術館での結婚式が企画されました。

外に高遠湖と紅葉を見ることができる開放感漂う雰囲気の中、参列した人たちは新郎新婦を祝福していました。

新婦千果さんは「開放感のある素晴らしい場所で結婚式ができて良かった」と話し、新郎勝弘さんは「良い思い出になった」と話していました。

高遠さくらホテルの浦野芳一支配人は「景色や建物の開放感が良い演出になったと思う。良い思い出となればうれしい」と話していました。

高遠さくらホテルでは、今後も地域をPRしていけるような場所でのオリジナルウェディングを企画していきたいとしています。 -

「一方的に幕を下ろすことなく・・・」

9日長野市で開かれたリニア新幹線建設促進長野県協議会の総会で、上伊那地区期成同盟会の会長として出席した白鳥孝伊那市長は、飯田線の駅の無人化計画を進めるJR東海に対し「一方的に幕を下ろすのでなく、地域の意見を聞く姿勢をもってもらいたい」と要望しました。

長野市で開かれた長野県協議会の総会には、来賓としてJR東海の宇野護常務執行役員が招かれ、飯田線の駅の無人化は、「飯田線を維持するうえでやむを得ない」とあいさつしました。

阿部知事は、冒頭のあいさつで、「リニア建設は地域の理解が不可欠。飯田線に関しても真摯な対応をお願いしたい」とJR側に求めました。

白鳥市長は、宇野常務執行役員に対し、飯田線の駅の無人化について一方的に幕を下ろすのではなく、地域の意見を聞いて知恵を出し合う姿勢を持ってほしい」と要望しました。

JR東海では、来年4月から伊那北駅・沢渡駅・伊那松島駅など飯田線の県内12ある有人駅のうち9駅を無人化する方針を打ち出しています。 -

来年用の年賀はがきの販売始まる

来年用の年賀はがきの販売が、1日から始まり、伊那郵便局の窓口では、さっそく買い求める人の姿が見られました。

伊那郵便局では、今年、約17万7,400枚の年賀はがきを販売する予定で、伊那市全域では約150万枚を予定しています。

販売初日の1日、伊那郵便局の窓口では、まとまった枚数の年賀はがきを買い求める人の姿が見られました。

来年用の年賀はがきは、絵入りのものや、色つきのもの、写真印刷用のものなど10種類となっています。

1日は、先着100人に筆ペンが、50枚以上購入した先着50人にりんごがプレゼントされました。

400枚購入した伊那市の女性は「大勢の人に出すので、早めに準備をしておけば安心です」と話していました。

年賀はがきの受け付けは12月15日からとなっています。 -

上伊那医師会附属准看護学院 戴帽式

伊那市狐島の上伊那医師会附属准看護学院で24日、戴帽式が行われ、今年4月に入学した1年生が、看護の道への誓いを新たにしました。

この日は、今年4月に入学した1年生35人が戴帽式を迎えました。

戴帽式は、半年間、基礎的な学習を行ってきた学生を、看護学生としてふさわしい知識と技術、態度を身につけたと認めるためのものです。

式では、ナースキャップを与えられた学生たちが、ナイチンゲールの像から灯された火を一人一人受け取り、誓いを新たにしていました。

今年の戴帽生は、上伊那を中心とした35人で、男性が7人、女性が28人となっています。

戴帽式を終えた学生は、今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて、来年2月からは、上伊那の医療機関で実習を行う予定です。

全員がロウソクを受け取ると、看護の精神がうたわれた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

戴帽生を代表して、松川町の熊谷弘美さんは、「この先壁にぶつかって悩んだときは、ここで学んでいる知識、技術、心を磨き、それぞれが目指す看護師像に向けて努力したい」と、誓いを新たにしていました。 -

信州そば発祥の地をPR

「信州そば発祥の地」として伊那市をPRしようと、西箕輪の農業公園みはらしファームで、27日から新そば祭りが始まりました。

半券を購入すると3種類のハーフサイズのそばを食べ比べることができる「半そば食べ歩き」のイベントには、開始時間から長い列ができていました。

そばとツユだけのシンプルな「半せいろ」、味噌ベースのツユに辛味大根と焼き味噌をのせた「半行者」、松茸をのせた「半松茸そば」と、全て地元産の農産物を使ったそばがふるまわれました。

中には3種類すべてのそばを並べて味比べをしている人たちもいました。

県外から訪れたあるグループは「信州といえばそば。おいしいそばが食べられると思ってきてみた。いろんな種類のそばを食べ比べることができて良かった」と話していました。 -

友好提携の新宿区で伊那市の農産物販売

伊那市が友好提携を結んでいる東京都新宿区で21日、区民まつり「ふれあいフェスタ2012」が開かれました。

会場では伊那市の農産物なども販売され多くの人達で賑わいました。

「人とつながる 未来へつなげる ふれあいタウン新宿」をテーマに、およそ80団体が参加したイベントは、新宿区内最大規模の区民まつりです。

21日は、新宿区と友好提携を結んでいる伊那市からも白鳥孝伊那市長や市民などが参加しました。

友好提携は、旧高遠藩主内藤家が縁で旧高遠町と昭和61年に結びました。

平成18年に伊那市と合併したため新たに伊那市と友好提携が締結されました。

会場となった都立戸山公園のメインステージでは伊那市消防団音楽隊による演奏が行われました。

物産品のコーナーでは伊那市の花や野菜・くだものなどが販売され多くの人が買い求めていました。

伊那市の間伐材をつかった木工教室のコーナーでは、訪れた親子が木のおもちゃや、木の笛「ユカイナ」作りに挑戦していました。

新宿区によりますとふれあいフェスタにはおよそ6万3000人の人出があったということです。 -

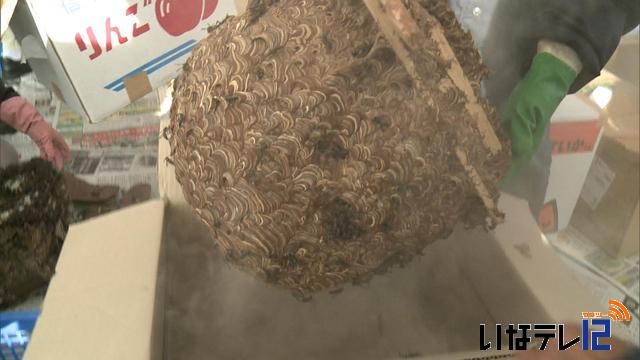

地蜂の巣コンテスト 愛好家が苦戦

地蜂の巣の重さを競うコンテストが、21日、伊那市で開かれました。今年は天候の影響でエサが不足し巣も例年の半分程度の重さということで、地蜂愛好家にとって苦戦の年になったようです。

午前8時半、会場のみはらしファームには、次々と巣が持ち込まれ、煙幕を使って気絶させた蜂を取り除く作業が行われていまいた。

コンテストは、伊那市地蜂愛好会が毎年開いているもので、今年で15回目になります。

愛好家らは、今年の6月末に山で蜂追いをして巣を採取し、地蜂に砂糖水やレバーなどを与えて育ててきました。

しかし、夏の間の猛暑や雨が少なかった影響で自然界のエサが不足し巣のできが悪く、例年の半分程度の重さだということです。

出品した愛好家も、今年は苦戦の年だったと話します。

審査の結果、今年初めて出品した伊那市富県の栗林秀吉さんが、3.5キロで優勝しました。

例年の優勝は4キロから5キロ台ですが、3キロ台

での優勝は、15年のコンテストの歴史の中で初めてだということです。

伊那市地蜂愛好会の小木曽大吉会長は「来年に期待したい」と話していました。 -

宇宙開発の一端 体感

宇宙航空研究開発機構JAXAが、地域住民と意見交換をするタウンミーティングが20日、伊那市創造館で開かれました。

タウンミーティングは、宇宙開発の専門家と交流することで、その開発や研究の一端に触れてもらおうと、全国各地で開かれているものです。

長野県内での開催は2度目で、会場には、県内外からおよそ60人が集まりました。

この日は、有人宇宙環境利用ミッション本部事業推進部長の上野精一さんと、宇宙輸送系システム研究開発センターセンター長の沖田耕一さん、広報部長の寺田弘慈さんの3人が、これまで携わってきた事例や日本の宇宙開発について説明していました。

このうち、国際宇宙ステーション「きぼう」の開発に携わったほか、宇宙ステーション計画の総合調整やとりまとめを業務としている上野さんは、国際宇宙ステーションについて、日本が保有する「きぼう」の部分は、スペースシャトルで3回に分けて部品を運んだことなどを説明していました。

質疑応答では、普段聞くことができない宇宙開発について、多くの質問があがっていました。

ある男性の「長野県はものづくりの地域。その長野県が宇宙開発においてどのような役割を担っていけるのか」という質問に、上野さんは「長野県のものづくりの技術や精神が、日本のものづくりを支えている。逆にその技術を伸ばしていけるよう研究開発に努めていきたい」と話していました。

タウンミーティングは今回が84回目で、JAXAでは意見交換を積み重ねて、多くの人に宇宙開発に関心を持ってもらいたいとしています。 -

「赤い夕顔の花」出版記念 橋爪まんぷさん原画展

伊那市在住の漫画家、橋爪まんぷさんが挿絵を手掛けた絵本、伊那谷ものがたりシリーズ第一作「赤い夕顔の花」の出版を記念して、18日からベルシャイン伊那店で、絵本の原画展が開かれています。

会場には、絵本の原画21点が展示されています。

絵本は、伊那谷各地で語り継がれている話をもとに描いた絵本「伊那谷ものがたりシリーズ」の第一作となるものです。

文は箕輪町在住の作家、小沢さとしさんが、絵は橋爪さんが担当しました。

「赤い夕顔の花」は、戦国時代にあった下伊那の領地争いと、伊那市高遠町の樹林寺に伝わる「夕顔観音菩薩」の伝説をもとにつくられた物語です。

地元に伝わる民話などを掘り起し、地域に目をむけるきっかけにしてもらおうと作られた絵本で、今後、10冊程度出版していく計画です。

会場には他に、おとぎ話のワンシーンに四字熟語を添えたイラスト30点も展示されています。

伊那谷ものがたりシリーズ第一作「赤い夕顔の花」出版記念、原画展は23日(火)まで伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 -

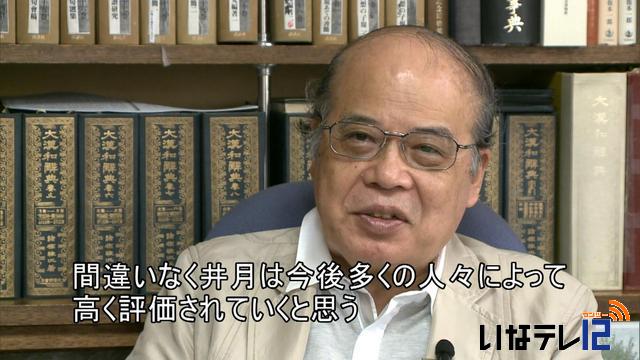

復本さん編纂の「井月句集」岩波文庫から出版

神奈川大学名誉教授で俳文学者の復本一郎さんがまとめた「井月句集」があす16日に、岩波文庫から出版されます。

復本さんは「井月の評価を高めるきっかけになることを期待したい」と話しています。

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人井上井月についてこう話すのは神奈川大学名誉教授で俳文学者の復本一郎さん。

復本さんは松尾芭蕉や正岡子規など俳人に関する調査、研究を行い、これまでに数多くの本を出版してきました。 -

第28回高等学校書道展を前に「揮毫会」

12日から伊那文化会館で開かれる第28回高等学校書道展を前に、11日、展覧会に参加する高校の書道部が、30mの巻物に校歌などを書く「揮毫会」を開きました。

会場となった伊那勤労者福祉センター体育館には展覧会に参加する32校が一堂に会し、一斉に揮毫が行われました。

揮毫会は、普段あまり取り組むことができない大作に挑戦し、今後の部活動の参考にしようと初めて開かれました。

巻物は、縦1.6メートル、横30メートルで1校あたり3mが割り当てられます。

伊那弥生ヶ丘高校は「紺碧」、高遠高校は「兜陵」、伊那西高校は「西恋」など、それぞれの学校を象徴する漢字に、校歌が書き添えられました。

揮毫会で制作された作品は、12日から開かれる長野県高等学校書道展で展示されます。

伊那文化会館では、12日からの開催に備え、生徒らが準備を行っていました。

書道展は県大会に相当するもので、推薦に選ばれた8作品は全国高等学校総合文化祭に出展されます。

会場には、漢字やかななど、過去最高となる427点が展示されます。

第28回長野県高等学校書道展は12日から14日(日)まで、伊那市の伊那文化会館で開かれます。 -

美鈴工房パッチワークキルト展

美鈴工房キルト教室の作品展示会が6日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

会場には教室の生徒50人の作品およそ100点が並んでいます。

美鈴工房キルト教室は、上伊那の伊那、辰野、箕輪と飯田で教室を開いています。

教室では、色にこだわった作品づくりが行われていて、布の切れ端でも微妙な色合いを出すのに使えるということで、捨てないよう大切に扱っています。

代表の磯千恵子さんは「パッチワークは個性を表現する素晴らしい手法。会員の個性を見てもらいたい」と話していました。

美鈴工房パッチワークキルト展は、8日月曜日まで、伊那文化会館で開かれています。

また、会場内には作品や生地の販売コーナーもあり、売上の一部は児童養護施設たかずやの里に寄付されることになっています。 -

「きのこ中毒防止展」 毒きのこに注意

毒きのこによる食中毒を防ごうと、伊那保健福祉事務所などによる「きのこ中毒防止展」が、伊那市狐島のAコープ伊那店で開かれています。

これは、きのこ狩りのシーズンに合わせ、毒きのこによる食中毒を防ごうと、伊那保健福祉事務所と伊那食品衛生協会が毎年開いているものです。

80種類のきのこが並べられ、毒きのこはピンク、食用に適さないものは黄色、食用は白に色分けされています。

会場を訪れた人たちは、専門の指導員から毒きのこの特徴などを聞いていました。

今年はとくに、食用のウラベニホテイシメジによく似た「クサウラベニタケ」が多く発生し、鑑別の依頼も多数あるということです。

クサウラベニタケは、誤って食べると激しい嘔吐や下痢を起こす毒きのこで、傘の裏が白からピンク色に変化し、柄がもろいのが特徴だということです。

伊那保健福祉事務所によりますと、管内では、ここ10年以上、毒きのこによる食中毒は発生していませんが、県内では、平成22年に5件発生しているということです。

きのこ中毒防止展は、明日まで、伊那市狐島のAコープ伊那中央店で開かれていて、専門の指導員による鑑別も受け付けています。 -

アートビレッジ信州内に「アートスペース巧」オープン

伊那市長谷非持のアートビレッジ信州内に、芸術家の作品を展示する、「アートスペース巧」がオープンしました。

アートスペース巧は、伊那市長谷非持のアートビレッジ信州内にオープンしました。

ここに工房を構える、鍛金家の土屋豊さんが、各地の芸術家の作品を紹介するスペースを作ろうと

開設しました。

展示スペースは20坪で、現在、オープン記念として「精鋭作家招待展」が開かれています。

会場には、地元長谷や東信、県外などで活動する作家の、陶磁器や木彫

などの作品、約200点が展示されています。

アートビレッジ信州は、1995年に6人の工芸家が集まって、芸術活動の拠点として作られました。

土屋さんもそのメンバーのひとりで、発足からまもなく20年を迎えるにあたり、活動を活性化させようと、このアートスペースを作りました。

土屋さんは、今後、年4回ほど展示会を開いていきたいということです。

アートスペース巧オープン記念「東信・南信精鋭作家招待展」は、10日(水)まで、伊那市長谷非持のアートビレッジ信州で開かれていて、入場は無料です。 -

台風接近で収穫作業急ピッチ

大型で非常に強い台風17号の接近を前に、箕輪町中原の北原農園では、梨の収穫作業が行われていました。

35アールある北原農園の畑には、収穫を控えた梨が3万個以上実っています。

今年は雨が少なく日照時間が長かったため、甘みがのり出来は良いということです。

通常10日ほどかけて収穫作業をするということですが、30日から10月1日にかけて台風の直撃が予想されるため、急ピッチで作業を行っていました。

北原農園の北原次夫さんは「今年は本当に出来が良い。出来が良いだけになんとか台風をしのぎたい。もう10日遅く来てくれれば竏秩vと話していました。

長野地方気象台によりますと、大型で非常に強い台風17号は、30日の夜から10月1日の未明にかけて長野県に最接近する見込みで、早ければ30日の夕方から雨が降り始めそうだということです。

30日夕方から10月1日未明にかけての県内の総降水量は、多いところで120ミリを予想しています。

気象台では、雨、風が強いことが予想されることから、河川の増水、土砂災害、倒木、果実の落下などに注意を呼びかけています。 -

中アのニホンジカ駆除へ

ニホンジカによる食害対策を行っている南信森林管理署は今年度中に30頭を目標に中央アルプスに生息するニホンジカの駆除に取り組むことを決めました。

27日は、上伊那、下伊那、諏訪地区の市町村で構成する協議会が伊那市の南信森林管理署で開かれました。

協議会は各市町村が抱える国有林についての課題を南信森林管理署が聞き、その対策を検討するもので、27日は市町村長などおよそ20人が出席しました。

協議会では伊那市の白鳥孝市長が中央アルプスで目撃情報があるニホンジカについて、「爆発的に増える前に対策をとってほしい」と要望しました。

これについて南信森林管理署の田中徹署長は、「センサーカメラを設置し、現状把握につとめている。頭数が増える前に対応したいと」答えました。

センサーカメラは今年6月、標高1500メートルから1900メートルに4台、8月には2700メートルの登山道周辺に10台設置しています。

目撃情報やセンサーカメラにニホンジカが写っていたことにより南信森林管理署では10月から地元猟友会の協力により罠をしかけ、駆除することにしています。

協議会では中央アルプスでのニホンジカ駆除について、「木曽地域との連携も必要ではないか」との意見が出されていました。

駆除は雪が降るまでの間、継続して行っていく計画で今年度中に30頭を目標にしています。

282/(土)