-

平成23年度決算 5億3千万円の黒字

伊那中央病院の平成23年度決算は純利益が5億3千万円と3年連続で黒字となりました。

これは27日、伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会で報告されたものです。

平成23年度は患者数、診療単価が増加したほか経費の抑制などにより、およそ5億3千万円の純利益を確保するとともに、累積赤字をおよそ19億円に縮減しています。

年間延べ患者数は外来で延べ19万3776人で前年度に比べ7952人、率にして4.3%増加しました。

伊那中央病院では今年度から救命救急センターと医療技術を習得するための研修センター増築のほか地下水上水道システム設置工事を計画しています。 -

第6次長野県保健医療計画に地域の意見を

県が策定を進めている、第6次長野県保健医療計画について地域の意見を取り入れようと、上伊那の連携会議が25日に発足しました。

25日に伊那合同庁舎で1回目の会議が開かれ、会長に上伊那地域包括医療協議会会長で医師の神山公秀さんが選任されました。

連携会議は、来年度から5年間を計画期間とする第6次長野県保健医療計画に地域の意見を反映させようと設置されたものです。

この日は県側から計画案が示されました。

それによりますと、これまでの第5次計画にはなかった在宅医療と精神疾患についての項目が新たに追加されました。

精神疾患の救急医療体制については、これまでの県内10の医療圏ごとの連携ではなく、北信、東信、中信、南信の4圏域単位での整備を目指すとしています。

また、在宅医療については、原則として市町村をひとつの医療圏域として連携体制を整えるとしています。

委員からは、「地理的に隣の医療圏へ救急患者を搬送した方が早い場合もある。圏域単位の整備だけにとらわれず、地域の実情を考慮すべき」などの意見が出されていました。

上伊那の連携会議は、あと1回予定されていて、県では、来年2月の策定を目指します。 -

信州ブレイブウォリアーズが伊那市長表敬

日本プロバスケットボールリーグbjリーグに所属する信州ブレイブウォリアーズは、10月20日に伊那市で行われるホーム開幕戦をPRしようと、24日、白鳥孝伊那市長を表敬訪問しました。

24日は、信州ブレイブウォリアーズを運営する信州スポーツスピリットの片貝 雅彦社長やブレイブウォリアーズの呉屋 貴教キャプテンなど、5人が市役所を訪れ、白鳥市長を表敬訪問しました。

信州ブレイブウォリアーズは、千曲市にホームタウンを持ち、昨シーズンからbjリーグに所属するチームです。

24日は、10月20日に予定されている伊那市で初めてのホーム開幕戦をPRしようと市役所を訪れました。

片貝社長は、「プロの迫力ある対戦を是非、生で見てもらいたい」と話していました。

白鳥市長は、コーチや選手の背の高さに驚いていました。

信州ブレイブウォリアーズは、20日(土)午後6時からと、21日(日)午後3時から、伊那勤労者福祉センター体育館で、埼玉ブロンコスと対戦します。 -

地区選抜県展

県内7箇所から選抜された優秀作品を展示する地区選抜県展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、県内全域から集まった日本画、洋画、彫刻、工芸作品107点が展示されています。

長野県美術展は、毎年1回開かれていますが、今年は会場の都合で開催が見送られました。

そのため、1年間の空白にならないよう、長野県美術展運営委員会の方針で、県内7つの支部の美術展の入選 作品の中から優秀な作品を選抜して、展覧会を開く事になりました。

県展では、洋画の出品作品では50号までとサイズが決まっていますが、選抜県展では規定がないため、最も 大きなもので200号の大作が並んでいます。

また、全県で審査する県展とは選出方法が異なるため、各地区の特色がみられるのも、見どころということです。

訪れた人は、「大きさも自由でのびのびとした力作ぞろい」自身の作品が展示されている人は、「各地区から選抜された作品がそろい、見ごたえがある。今回限りかもしれない展示会なので、出品できて幸運だった」と話していました。

この地区選抜県展は、27日(木)まで伊那文化会館展示ホールで開かれていて、23日と、26日には、県を代表する作家たちによるギャラリートークも予定されています。 -

工科短大の設置場所5案示される

工科短大機能あり方検討会が18日、県庁で開かれ、設置場所について南箕輪村の伊那技術専門校の一部建て替えなど5つの案が示されました。

案によりますと設置場所は、南信地域で新たに土地を取得する新設のほか、既存施設の活用として南箕輪村、岡谷市、飯田市それぞれの技術専門校また飯田工業高校跡地の建物の一部建て替えを想定しています。

伊那技術専門校を活用した場合、敷地面積はおよそ2万3千平方メートル、建物面積は6千平方メートルとなります。

伊那技術専門校を改修した場合の事業費の試算は、15億3千万円で5つの案の中で最も低く、新設では36億7千万円となっています。

既存施設の活用のメリットとして今ある施設や機械設備が有効活用できるとしています。

またデメリットとして建設工事期間中、現行の職業訓練に支障が出ることをあげています。

検討会では工科短大機能のあり方について11月初めまでに意見をまとめ県に報告する計画です。 -

山岳写真協会南信支部 写真展

日本山岳写真協会 南信支部の第18回写真展 「貌(かたち)・季節の中で」が、伊那文化会館で17日から始まりました。

会場には14人の作品56点が展示されています。

全て、ここ1年ほどで撮影された作品で、春夏秋冬の順に並べられています。

日本山岳写真協会南信協会は、今年で創立18年目を迎えます。

主に、中央アルプス、南アルプスなど、地元の山岳を中心に撮影しています。

北アルプスで撮影された「朝霧の弓折岳」は、朝の光と、霧がつくるグラデーションをとらえた作品です。

こちらは北アルプスの燕岳で撮影された作品で、月の光に山々が浮かび上がっています。

南信支部には、最近、高校生などの若手や新人が入り、活性化しているということです。

この日本山岳写真協会南信支部「貌・季節の中で」は、17日(月)まで、伊那文化会館で開かれています。 -

煙で合図 西春近で「狼煙」復活

戦国時代に大名が通信手段として用いたとされる「狼煙」が8日、飯田地域や上下伊那地域で復活しました。

伊那市西春近には、およそ500年前の戦国時代に狼煙台として使われていた「物見や城」と呼ばれる場所があり、この日はそこで地域住民らおよそ70人が狼煙をあげました。

西春近自治協議会では、地域の人たちに物見や城を知ってもらおうと、去年から狼煙を復活させています。

戦国時代の武将、武田信玄は情報や通信の手法として伊那谷に狼煙ルートを構築したといわれています。

この日は、そのルートとなっている根羽村から伊那市までの13市町村、27か所の狼煙台跡で、リレー形式で狼煙があげられました。

西春近の物見や城に合図を送る予定だった中川村の陣馬形山は、あいにく雲に隠れ狼煙を確認することができませんでしたが、物見や城の他に伊那市内で狼煙をあげた、西春近北小や南小、富県の高烏谷山の狼煙は確認されました。

参加した小学生は「昔の人はこんなことを思いつくなんてすごい」「こんなに高く上がるとは思わなかった」と話していました。

西春近自治協議会の橋爪俊夫会長は「狼煙がこうしてあがり、違う場所の相手に伝わるということは実際にやってみると感慨深いものがある。子どもたちにも継承していってもらいたい」と話していました。

西春近自治協議会では「狼煙だけでなく、今後は地域間の交流もしていきたい」としています。 -

JC長野 15日に駒ヶ根市でイベント

県内18地区の青年会議所で構成する日本青年会議所長野ブロック協議会は、15日に「食べつくせ!信州の食・大集合」と題し県内各地の名物料理などを販売するイベントを行います。

4日に報道機関向けに説明が行われました。

15日は、午前10時から午後3時まで広小路を歩行者天国にし、伊那市のローメンや駒ヶ根市のソースかつ丼など飯山から飯田までの特産品を置いた20のブースが設置されます。

駒ヶ根市文化会館では、企業や商品のブランド化を手がける商品プロデューサーの安藤竜二さんを招き「地域のたからを世界に売り出す仕掛け方」をテーマに講演などが行われます。

また阿部守一知事が参加してマニフェストを検証する大会も開かれる予定です。

長野ブロック協議会の坂東武文会長は、「多くの人に足を運んでもらい青年会議所の活動を知ってほしい」と当日の来場を呼びかけていました。 -

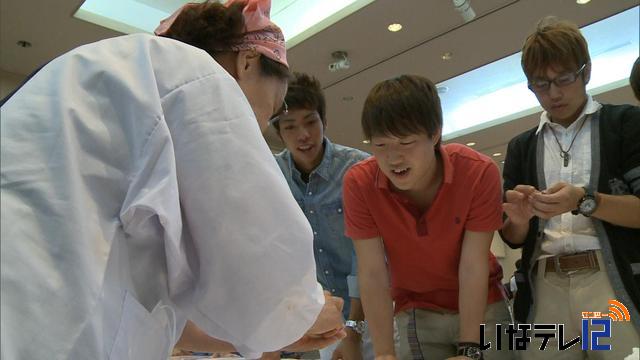

「高遠おやきの会」東京の大学生に指導

伊那市高遠町の主婦でつくる「高遠おやきの会」は、5日、農業研修で高遠を訪れている東京の大学生に、おやきづくりを指導しました。

この日は、食品の開発や製造、流通などを学んでいる聖栄大学食品学科の1年生90人が、高遠おやきの会のメンバーからおやきづくりを学びました。

高遠おやきの会は、高遠に伝わる郷土食を次の世代に引き継いでいこうと、地元の主婦4人が集まり、今年5月に発足しました。

普段は、地域のイベントでおやきの販売を行っていて、この日は、大学生におやきの作り方を指導しました。

メンバーは、小麦粉に混ぜる水の量に注意すること、手の平のサイズに生地をのばしたら、あんを包みやすいよう、外側を薄くすることなどをアドバイスしていました。

聖栄大学では、「地元で採れたものをどう加工し、保存するかが、その土地その土地で考えられてきたことを学生たちに学んでほしい」と話していました。 -

伊那市高遠町芝平で表現力・感性磨く

舞台上での表現力や感性を磨く、合宿型ワークショップが、伊那市高遠町の廃校になった三義小学校芝平分校で行われています。

このワークショップは、東京を拠点に表現力など舞台芸術の指導を行っている「舞台芸術の学校」が企画したものです。

合宿には、その学校で学ぶ生徒と一般、合わせて15人が参加しています。

舞台芸術の学校では、表現力や感性を効果的に高められる、自然に近い環境で練習をしようと、およそ20年前から高遠町芝平で合宿を行っています。

23日から6日間のプログラムの中で、3人のプロの芸術家から指導を受けます。

合宿では、参加者による共同作品の制作も進められています。

インスピレーションで手に取った物に、自分が大切にしているものを投影して、それを表現するという作品です。

舞台芸術家で指導にあたっている小池博史さんは「都会にいると閉じ込みがちな気持ちを自然の中では解放できる。素晴らしい環境の中で練習をすることで、みんな日を追うごとによくなっているのがわかる」と話していました。

作品は26日に完成させて、全員で演じるということです。 -

グランセローズ 伊那で福井に敗戦

プロ野球BCリーグの信濃グランセローズは、25日、伊那市の伊那県営野球場で福井県の福井ミラクルエレファンツと対戦し1-6で敗れました。

この日は開会セレモニーで、地元の小学生で作るダンスチーム、「エムズスターズ」がダンスを披露しました。

グランセローズは、野球を通じて地域の活性化や県民との共生を目指していて、地元の子どもがアトラクションなどで登場します。

始球式では、手良小学校2年の小松快希くんがピッチングを披露しました。

試合は、3回表に先制点を奪った福井ミラクルエレファンツが、その後も追加点を奪い、6-1で信濃グランセローズを下しました -

技能五輪の経験を子どもに伝える

10月に長野県で開かれる技能五輪全国大会。技能五輪出場経験者が子どもたちにものづくりの楽しさや働くことの魅力を伝える出前講座が18日、伊那市の女性プラザ伊那で開かれました。

この日は、伊那市内で体験学習を行っているはなまる地域探検隊の小中学生や高校生など60人が参加しました。

出前講座は、10月に長野県で開かれる技能五輪と、障害者が技能を競うアビリンピックをPRするとともに、仕事の魅力を知ってもらおうと、県内各地の小中学校などで2年前から開かれています。

(株)マツハシ冷熱伊那支店の齋川淳さんと菓匠Shimizuの圃中智穂さんが講師を務めました。

齋川さんは2010年に冷凍空調技術で、圃中さんは去年洋菓子製造で技能五輪に出場しています。

齋川さんは空調機器などに使われる冷媒配管について、子ども達に説明していました。

ある子どもは「普段経験できるようなことじゃない、すごい難しいことを教わった。毎日やっているなんてすごいと思った」と話していました。

齋川さんは「小さい子どもも多かったが、少しでもかっこいい仕事だと思ってくれたらうれしい」と話していました。

圃中さんは、子ども達が持っている夢を描いた夢ケーキを子ども達と一緒に作っていました。

参加した子どもは「すごい技術を持っているんだなと思った。将来の仕事選びに役にたちそう」と話していました。

圃中さんは「仕事を選ぶときに、昔こんな経験したな、と思い出してくれたらうれしい」と話していました。

出前講座を開く長野県では「良い体験をしてもらえたと思う。大会の緊張感のある中での技術も見に来てもらえたら」と話していました。

技能五輪は10月26日から松本市と諏訪市で、アビリンピックは10月20日から長野市で開かれる予定です。 -

(株)国興 伊那市に車イス3台寄贈

諏訪市に本社を置く、機械、工具などの専門商社(株)国興は、8日、伊那市に車イス3台を寄贈しました。

この日は、国興の高知尾敏之社長らが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

贈られた3台の車イスは、6月に伊那商工会議所で国興が展示即売会を開いた際の売り上げの一部で購入したもので、1台あたり6万8千円です。

国興の高知尾社長は、「東日本大震災以降、日々の仕事の中で何かできないか考えてきた。これからも地域のお役に立てるよう続けていきたい」と話していました。

車イスは市役所に置き、高齢者や障害者など、必要な市民に貸し出すということです。 -

歌手のあさみちゆきさん 伊那市の観光大使に

井の頭公園の歌姫として知られる、歌手のあさみちゆきさんが11日、伊那市の観光大使に任命されました。

この日、伊那文化会館で開かれたあさみちゆきさんのコンサートの中で、白鳥孝伊那市長からあさみさんに委嘱書が手渡されました。

あさみさんは、2001年に東京都吉祥寺の井の頭公園でストリートミュージシャンとして音楽活動をスタート、2003年のデビューから今年で10年目を迎えます。

6年前から毎年伊那まつりに合わせて伊那市でもコンサートを開いています。

あさみさんは「伊那市のことを多くの人に知ってもらえるよう、観光大使の名刺をいろんな場所で配りたい」と話していました。

伊那市は各界で活躍する著名人に伊那市の魅力を発信してもらうため「伊那市特命大使」を設置していて、任命はあさみさんで6人目となります。 -

箕輪進修高III部 全国の舞台で太鼓披露

箕輪進修高校III部の生徒有志でつくる太鼓チームは、12日に富山県で行われる全国高等学校総合文化祭のステージ発表で太鼓を披露します。

10日は箕輪進修高校で激励会が開かれ、唐澤義雄教育長や同窓会員の前で生徒が演奏を披露しました。

箕輪進修高校III部では、前進の箕輪工業高校定時制の時代に総合的な学習の時間で演奏した太鼓を現在でも引き継いでいます。

総合文化祭では、今年12年ぶりに定時制・通信制部門が復活し、箕輪進修高校はステージ発表のオープニングで演奏することになっています。

ここ1週間ほどは3時間ほどの練習を毎日行っていて、この日は練習の成果を披露していました。

太鼓チームリーダーの渋谷巧君は「楽しみながら、でも絶対に成功させるという気持ちを持ってがんばってきたい」と話していました。

唐澤教育長は「熱い気持ちを持って、精一杯の演奏をしてきてほしい。富山県に箕輪の音を響かせてきてください」と話していました。

全国高等学校総合文化祭のステージ発表は12日に行われることになっています。 -

次期森林づくり県民税 住民説明会

今年度で終了予定の森林づくり県民税について、来年度以降も継続の意向を示す長野県は、上伊那地域の住民を対象にした説明会を8日夜、伊那合同庁舎で開きました。

この日は、上伊那地域の住民およそ50人が、県から説明を聞きました。

県は、平成25年度以降に実施を計画している次期森林づくり県民税の案を6日に公表しています。

それによりますと、個人の年額は現行通りの500円で、実施期間は平成25年4月1日からの5年間としています。

森林税を使った新たな取り組みとしては、間伐材の搬出促進、県内各地の特色を活かした持続可能な森林づくりモデル事業の構築、市町村の水源林取得経費の支援などをあげています。

説明会の後に行われた意見交換では、住民から「森林税の継続には賛成するが、これまでの取り組みで足踏み状態になっているものもある。県がもっとリーダーシップを発揮して取り組みを進めていく必要がある」などといった意見が出ていました。

県庁森林政策課の有賀秀敏課長は「意見を参考にして新たな森林税の構築に活かしていきたい」と話していました。

県では説明会の他にパブリックコメントを募集していて、住民の意見も参考にしながら、県議会9月定例会に条例改正案として提出することにしています。 -

伊那市手良の酪農家 酒井秀明さん東海農政局長賞を受賞

伊那市手良の酪農家、酒井秀明(しゅうめい)さんは、牛乳の品質や衛生管理がすぐれているとして、長野、愛知、岐阜、三重の4県の酪農家のうち、1位にあたる東海農政局長賞を受賞しました。

8日、酒井さんがJA上伊那本所を訪れ、御子柴茂樹組合長に受賞の報告をしました。

酒井さんが受賞した、東海農政局長賞は、長野、愛知、岐阜、三重にある1052件の酪農家のうち、牛乳の品質、衛生管理が最も優れているものに贈られるものです。

審査は、脂肪やタンパク質、細菌の数、体細胞数など5項目を検査します。体細胞数は少ないほど牛が健康であることを示すもので、その数が少ない生産者を上位とする方法で順位を決めます。

今回の審査で、1ミリリットルあたりの体細胞数が平均で23万個であったのに対し、酒井さんの牛乳は6万3千個と少なかったということです。

御子柴組合長は、「後継者育成のためにこれからも頑張ってほしい」と話していました。 -

伊那地域 8月観測史上初めての猛暑日

2日の伊那地域の最高気温は35.4度で8月の観測史上最高を記録しました。

この日の伊那地域は最高気温35.4度を記録する猛暑日となりました。

伊那市の8月の観測史上では初めての猛暑日となります。

長野地方気象台では8日連続で高温注意情報を出していて、今週末までは暑い日が続きそうなので熱中症に注意するよう呼びかけています。 -

農業クラブ全国大会リハーサル

日本学校農業クラブ全国大会のリハーサル会議が、26日、伊那市のいなっせで開かれました。

会場には、北信越からの農業高校18校から、400人ほどが参加しました。

9つの分科会に分かれて、農業クラブの活動を知ってもらうには、就農者を増やすにはどうしたら良いかなど3つのテーマについて話し合いました。

就農者を増やすためにどうすればよいかを検討した分科会は、「きつい・汚いなど農業の嫌なイメージを改善するにはどのような活動をすればよいか」などの意見が出されていました。

リハーサル会議は、長野県でおよそ20年ぶりとなる日本学校農業クラブの全国大会が10月に開かれることから、大会を運営する実践能力を高めようと開かれました。

運営を担当するのは、上伊那農業高校と、塩尻志学館で、会議の運営や、写真での記録などを行なっていました。

日本学校農業クラブ全国大会は、10月24日・25日の日程で開かれる予定です。 -

木下知美さん 植物題材にペン画作品展

飯田市在住の木下知美さんによる、ボールペンで植物を描いたペン画の作品展が、伊那市御園の雨ことばカフェで開かれています。

カフェ2階のギャラリーには、植物を題材にした作品7点が展示されています。

木下さんは、現在22歳。

東京の女子美術大学短期大学部を卒業後、飯田市に戻り、働きながら制作を続けています。

伊那市で個展を開くのは初めてで、植物をテーマした作品を展示しています。

ペン画は、木や厚紙、キャンバスにボールペンで絵を描くもので、筆圧を変えて太い線や細い線を表現しています。

木下知美さの個展は、伊那市御園の雨ことばカフェで、7月22日(日)まで開かれています。 -

東日本大震災復興支援リストバンドを販売

また、伊那商工会議所青年部は、今年も東日本大震災復興支援のためのリストバンドを販売します。

リストバンドは2千個製作し、収益は、東日本大震災の被災地へ贈るという事です。

価格は1つ500円、色は3色、サイズは3種類あり、「ヅヅケヨウ輪ノココロ ワスレナイ和ノココロ」と書かれています。

青年部では、このリストバンドを8月の伊那まつりや9月のどろカップなどのイベントで販売していく事にしています。 -

長野県内ケーブルテレビと信州大学 協定締結

長野県内のケーブルテレビと信州大学が、放送活動を通じて様々な地域貢献策を共同で推し進めることになり、10日、協定の調印式が、松本市の信州大学で行われました。

松本市の信州大学本部で行われた調印式には、ケーブルテレビから長野県協議会の笠原秀次郎会長や小野雅生技術委員長らが、信大からは山沢清人学長らが出席し、地域貢献の実施に関する協定書に署名、調印しました。

今回の協定は、地域の大学として生き残りをかける信州大学が、地域密着路線を掲げるケーブルテレビに働きかけて実現したものです。

調印の後、笠原会長は、「もっとも住民に近いメディアとして信大と提携できることはありがたい。地域に役に立つ情報を発信したい」と述べました。

また山沢学長も「ケーブルテレビと実効性ある提携を進め地域に根差す大学として長野県民に貢献していきたい」と話しました。

長野県協議会は、長野県内の主なケーブルテレビ32社が加盟していてほぼ全県をカバーしています。

両者は今後、共同で番組を開発したり秋には、大災害をテーマとしたフォーラムのような催しを検討していくことになっており、いずれも息の長い協力関係を築きたいと話しています。 -

アール・ブリュット展 6日から

知的障害者などが独自の方法と発想で制作した芸術作品展、アール・ブリュット展が、6日から、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

アール・ブリュットとは、フランス語で、「加工されていない生の芸術」という意味で、知的障害者など、正規の美術教育を受けていない人が、独自の方法と発想で制作した作品です。

フランスで開かれたアール・ブリュット・ジャポネ展に出品した作家を中心に、県内からの参加者10人を含む28人の作品268点が並んでいます。 -

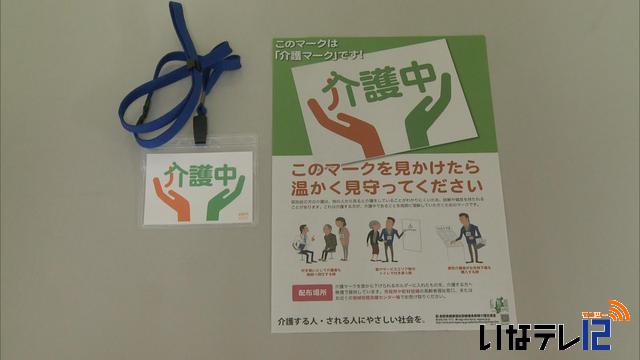

介護マークカードの配布、各市町村でも順次スタート

長野県は、認知症などの介護をしている事がひと目でわかる、介護マークカードの普及を推進しています。

伊那市役所では、5日からカードの配布をスタートさせます。

長野県では、介護マークが描かれたカードを首から下げるホルダーに入れ、介護している人に無償で配布しています。

特に認知症の介護などは、まわりの人から介護している事がわかりにくい事から、県では、周囲からの思わぬ偏見や誤解をさけるための介護マークの普及に取り組んでいます。

4日、伊那市福祉まちづくりセンターで、家族を介護している男性同士の集いが開かれ、カードが配布されました。

認知症の介護では、男性介護者が女性用の下着を買う時や、公共の場でトイレに付き添う時などに周りの人の目が気になるとの声があるという事です。

介護マークカードは、伊那保健福祉事務所と南箕輪村役場での配布はすでに始まっていて、伊那市は5日から、箕輪町は6日から、役場窓口での配布を始める事にしています。 -

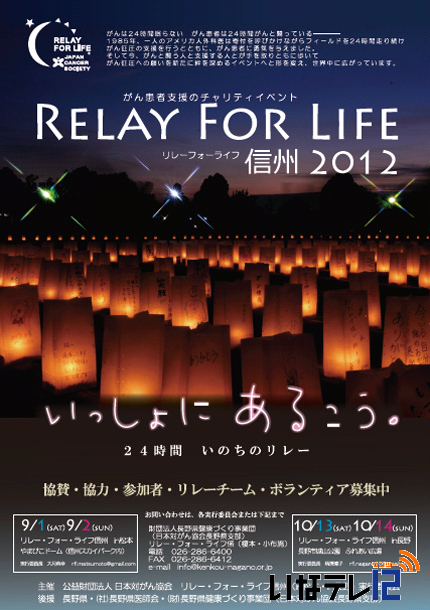

【カメラリポート】 がん患者支援イベント リレー・フォー・ライフ9月に松本で

がん患者を支援するためのチャリティーイベント・リレー・フォー・ライフ。県内で初となるリレー・フォー・ライフが今年9月、松本市で開かれます。

がんは24時間眠らない。がん患者は24時間闘っている。だから24時間歩き続ける・・・。患者と、支援する人達が歩いてつなぐ命のリレー。リレー・フォー・ライフ。 -

信州機能性食品開発研究会 総会

信大農学部や県内の食品メーカーなどでつくる信州機能性食品開発研究会の総会が、27日、伊那市内で開かれ、今年度も引き続き、新たな機能性食品の開発と事業化のための研究会を開催していく事を確認しました。

信州機能性食品開発研究会は、県内41の企業と個人、信大農学部などで組織され、今年で発足10年になります。

研究会では、今年度4回の研究会を開催し初めて信大の工学部と繊維学部を交えた研究会を開く予定です。

この日はこの他、北海道医療大学名誉教授の西部三省さんが、機能性食品の効果などについて講演しました。

西部さんは、北海道に自生する植物エゾウコギは、ストレスを緩和し免疫力を上る効果があると説明し、「メーカーは、スポーツ選手をターゲットに売り出したが、風邪薬と一緒に飲む用法の方が需用があった」と話していました。 -

日本墨絵会 15回目の記念作品展

日本墨絵会の15回目の記念作品展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

日本墨絵会は、飯田、伊那、諏訪、甲府など6つの地域に教室があり、約100人が会員となっています。

作品展は、会員の技術向上を目的に毎年開かれていて、今年は、121点が展示されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内での主な受賞作品は、●無鑑査推薦に箕輪町の赤羽玉珠さんの作品「プルメリア ハワイの花」●日本墨絵会会長賞に伊那市の伊藤百合子さんの作品「凛然」●入選に南箕輪村の田中美穂子さんの作品「伊吹山」となっています。

墨絵は、紙の白と墨の黒を活かして、墨の濃淡やぼかしを使って描きます。

会では、「心に感じたものを表現した作品を見て欲しい」と話していました。

日本墨絵会の15回記念作品展は、来月1日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。 -

知立中学校と小出太鼓が交流

2泊3日で伊那市を訪れていた愛知県の知立中学校の2年生は、19日、伊那市西春近の太鼓グループ、小出太鼓と交流しました。

伊那市を訪れたのは、知立中学校の2年生253人です。

伊那市と友好都市提携を結ぶ知立市では、毎年、中学2年生が伊那市で「山の学習」を行っています。

この日は、伊那市西春近にある知立市野外センターで交流会が開かれ、地元の太鼓グループ小出太鼓と交流しました。

生徒らは、小出太鼓のメンバーからアドバイスを受けながら、リズムに合わせて太鼓をたたいていました。

知立中学校の松井ひろみ教頭は、「どこの地域でも日本の伝統文化を守り、伝えている人がいる事を子供達に知ってもらいたい」と話していました。 -

都会の人たちがハーブの摘み取りを体験

都市と農村の交流事業として箕輪町が実施している、グリーンツーリズムの一環で23日、県外から訪れた観光客が、町内でハーブの摘み取りを体験しました。

この日は、東京や埼玉など県外から訪れた28人が、箕輪町中原でハーブや野菜を生産・出荷している農園「ナチュラルセンス」の圃場でハーブの摘み取りを体験しました。

箕輪町では、都市圏に住む人達に、「食・農・健康」をテーマに農村地域ならではの体験を企画し、足を運んでもらおうと、グリーンツーリズム事業を平成20年度から行なっています。

参加した人たちは、摘んだハーブをハーブティーで味わっていました。

ある参加者は「空気が美味しいしとても癒された」と話していました。

箕輪町のグリーンツーリズム事業は今年5年目で、箕輪町では「リピーターが増え、徐々に参加者も多くなってきた。事業をきっかけにして、箕輪町を多くの人に知ってもらいたい」と話していました。 -

中村眞さん特別講演 父・喜平を語る

伊那市創造館で開かれている伊那市出身の彫刻家、中村喜平の特別展に合わせて、二男で日本画家の中村眞さんの特別講演会が23日に開かれました。

会場にはおよそ40人が集まり中村さんの話に耳を傾けました。

中村喜平は伊那市出身の彫刻家で、JR伊那市駅や駒ヶ根駅の前などに作品が飾られています。

二男の眞さんは、栃木県在住の65歳で、画家になる前は父の彫刻制作を手伝っていたということです。

中村さんは高校時代に父と交わした会話について「作品制作に終われピリピリしている時でも私の質問には答えてくれた。真剣に答えてくれた父の姿は、今でもよく覚えている」と話していました。

埼玉県川口市で喜平が作品作りをしていた当時のエピソードについて「当時は高速道路がなく、伊那市で個展を開くために8時間かかった。父とは車の中で喧嘩もしたが、運転中みかんを食べさせてくれるなど優しい一面もあった」と話していました。

中村さんは「直接言わなかったが、父は縁の下の力持ちの大切さを教えてくれた。私もその大切さを教えていきたいし、そういう人間になれるよう努力したい」と話していました。

282/(土)