-

伊那市の小学校の給食に経木を使用

伊那市が進める50年の森林ビジョンの一環で、市内の小学生の給食に、木を薄く削った「経木」を使う取り組みが始まりました。

伊那市長谷の長谷小学校の給食です。

9日の献立は長芋のコロッケとりんごのサラダ、豆腐の味噌汁で、コロッケの下に敷かれているのが経木です。

伊那市産のアカマツが使われています。

子どもたちは、匂いを嗅いだりしながら給食を味わっていました。

伊那市では50年の森林ビジョンの一環で、地域産材の有効活用に取り組もうと経木に着目しました。

子どもたちにも経木を知ってもらおうと、市内全ての小学校の5,6年生の給食に使われることになりました。

伊那市の職員は、「経木は昔、包装紙や皿の代わりに使われていました。水や油をよく吸うので包んだものを良い状態でキープでき、木を使っているので環境にやさしいです」と子どもたちに説明していました。

伊那市では他に、飲食店への経木の無料サンプルの配布や市主催の会議で弁当に利用するなどの取り組みを行っています。

-

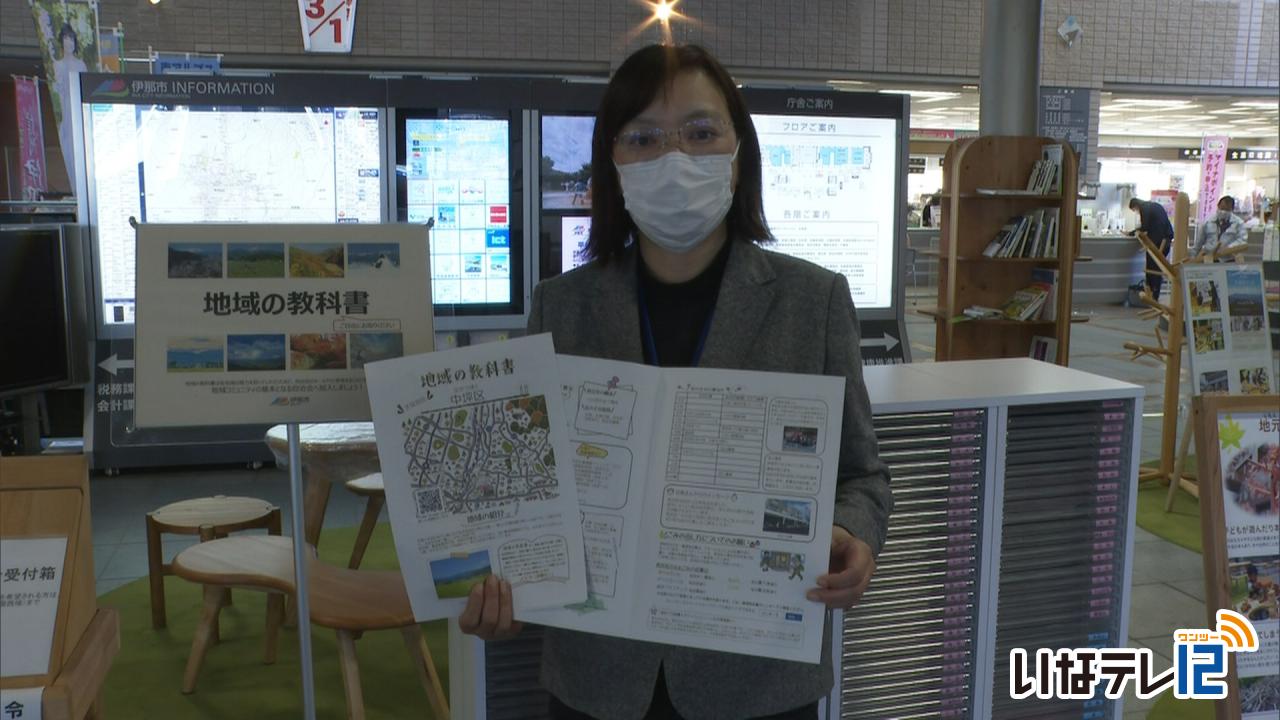

移住者向け「地域の教科書」リニューアル

伊那市は移住した人向けに配布している地域の情報誌「地域の教科書」をリニューアルしています。

伊那市は移住した人向けに地域の紹介や行事、区費などの情報をまとめた「地域の教科書」をリニューアルしています。

伊那地区は終了し、高遠町、長谷地区は3月末までに終了予定です。

地域の教科書は2015年度に初めて作成され現在、伊那市の135地区で配布されています。

掲載されている情報が古くなってきたことから、最寄りのスーパーや医療機関の情報、新たにゴミの収集日についても掲載しています。

「地域の教科書」は伊那市役所1階の市民ホールの専用棚に置かれているほか、今後は各地区で自治会に加入した人にも配布するということです。

-

東春近小4年生 1/2成人式で節目祝う

伊那市の東春近小学校の4年生は、20歳の半分を祝う1/2成人式を、8日に行いました。

式では、4年生2クラス50人が、各クラス4グループずつに分かれて「自分たちの10年を知る」をテーマに発表しました。

東春近小では、10歳の節目を祝う1/2成人式を、およそ20年前から行っています。

今年は新型コロナの感染防止対策として、クラスごとに会場を分けて実施しました。

児童らは、この日のために自分たちの10年を知るためのアンケート調査を行っていて、その結果をもとにタブレットを使って表やグラフを作り発表していました。

他に、今がんばっていることや将来の夢について1人ひとり事前に撮影した動画が上映されました。

東春近小では、「今回の経験が今後の人生の活力になればうれしい」と話していました。 -

VC長野ホームで連敗

バレーボール男子Vリーグ1部のVC長野トライデンツは7日、伊那市のエレコム・ロジテックアリーナで大分三好と対戦し6日に続き敗れました。

リーグ9位のVC長野は10位の大分三好と対戦しました。

VC長野のホームゲームの試合ということもあり会場には多くのファンが集まり声援を送っていました。

第2セットは32対30と大接戦をものにしました。

しかし試合はセットカウント1対3で敗れました。

VC長野は3勝19敗、順位は10チーム中9位。大分三好は2勝20敗で10位となっています。 -

医療従事者にローメンを無償で提供

伊那ローメンズクラブはコロナ禍で働く伊那中央病院の医療従事者やその家族に7日ローメンを無償で提供しました。

伊那中央病院の建物裏側にテントが張られクラブのメンバー約10人が手際よくローメンを作っていました。

中病の医療従事者やその家族が列を作り出来立てのローメンを受け取っていました。

コロナ禍で働く人やそれを支える家族に喜んでもらおうと行われたもので1,400食が用意されました。

白鳥孝伊那市長も応援に駆け付けパックに入ったローメンを手渡していました。

中病では患者への感染リスクを避けるため家族以外との会食が禁止されているということです。

提供されたローメンは出勤の人たちはお昼に食べ、休みの人たちは持ち帰り各家庭で味わったということです。

-

高遠町歴史博物館 古文書講座

伊那市の高遠町歴史博物館が継続して開いている古文書講座が、6日、高遠町地域間交流施設で開かれました。

この日は、第1期生クラスの講座が開かれ、鉾持神社の祭礼についての古文書を読み解きました。

講師を務めているのは、高遠町歴史博物館学芸員の福澤浩之さんです。

受講生は、配布されたプリントの古文書を確認しながら、書かれた文字を読み解いていました。

講座は、平成31年度から始まり、第1期生40人は午前と午後の部に分かれて継続的に学習しています。

2期生のクラスもあり、現在3クラスに分かれて学習しています。

高遠町に残る資料を中心に、古文書を読み解いているということです。

この古文書講座は、来年度も開かれる予定で受講料は無料となっています。

(高遠町歴史博物館 電話94-4444)

-

VC長野 大分三好に惜しくも敗れる

バレーボール男子Ⅴリーグ1部のVC長野トライデンツは、伊那市のエレコムロジテックアリーナで、大分三好ヴァイセアドラーと6日に対戦し、フルセットの末負けました。

試合は、序盤の第1セットから、互いに点を取り合う接戦となりました。

VC長野はサーブやスパイクで点を重ねますが、第1セットは23対25で大分三好が取りました。

しかし続く第2セット、戸嵜選手やリヴァン選手を中心に巧みに攻撃を重ね、このセットを25対18で、VC長野が取りました。

第3セットは22対25で大分三好が、続く第4セットは25対19でVC長野が取りました。

試合は最終第5セットまでもつれこみます。

15対10で大分三好がこのセットを取り、VC長野は敗れました。

この日は、地元ファン約300人が応援に駆け付けました。

7日もエレコムロジテックアリーナで大分三好と対戦することになっていて、伊那ケーブルテレビでは、122chで試合の模様を生中継します。 -

高遠中萌えキャラ決定

伊那市高遠町の高遠中学校は、公式の「萌えキャラ」を4日、発表しました。

4日は、午後4時過ぎに「萌えキャラ」が張り出されました。

4人組のキャラクターで「高遠さくら組」と名付けられました。

高遠中学校では、さくら祭り期間中に校庭を駐車場として開放したり、さくら茶を振る舞うなどのボランティア活動を行っています。

「萌えキャラ」は、観桜期などで学校のPRに活用しようと生徒から募集し4人の生徒から6作品が集まりました。

その中から投票で4作品を選びました。

今後は、学校のホームページで紹介される他、地元の店と協力してつくる菓子の包装に使われる予定です。

-

VC長野6日7日伊那で試合

バレーボールのVリーグ男子1部のVC長野トライデンツは6日、7日と伊那市のエレコム・ロジテックアリーナで大分三好ヴァイセアドラーと対戦します。

試合会場となる伊那市のエレコム・ロジテックアリーナでは、スタッフらが横断幕を張ったりコートの準備をしていました。

現在3勝17敗で10チーム中9位のVC長野トライデンツは、10位の大分三好ヴァイセアドラーと対戦します。

伊那ケーブルテレビでは、6日・7日に行われるVC長野トライデンツ対大分三好ヴァイセアドラーの試合を午後1時50分から122chで生放送します。

-

玄そば臼挽自動製粉システム導入

信州そば発祥の地を掲げる伊那市は、西箕輪のみはらしファーム内にある水車小屋を改修し玄そばを持ち込んで臼挽製粉できる自動製粉システムを導入しました。

5日は、玄そば製粉の開始式が現地で行われ白鳥孝市長やみはらしファームの関係者およそ10人が出席しました。

5日は、白鳥市長が製粉機の実演をしました。

蕎麦専用自動製粉機は、玄そば表面の汚れを磨いて落とし、混入している石や枝などを除去する他、最後は、臼挽でそば粉に製粉します。

水車小屋は、伊那市在住の男性から譲りうけ、平成11年にみはらしファーム内に移設・復元したものです。

しかし、老朽化にともない石臼による製粉が困難となったため

伊那市では、水車を修繕し電動の自動製粉システムを導入しました。

地方創生推進交付金を活用し事業費は、およそ1,060万円となっています。

玄そばを入れてからそば粉の仕上がりまで、玄そば2キロでおよそ16分で製粉できるということです。

製粉機は誰でも利用することができ利用料は玄そば1キロ当たり200円です。

管理は、羽広農業公園管理組合が行います。

完全予約制で、時間は午前9時から午後4時30分までです。

-

ワクチン接種の体制構築本格化

伊那市は新型コロナウイルスのワクチン接種にかかる費用4,100万円を専決処分とし準備作業を本格化させます。

伊那市が4日発表したものでコールセンターの設営に1,320万円、医療従事者への先行接種委託料に910万円、仕切り板や血圧計、ガウンなど必要な備品の購入に620万円などワクチン接種の準備として総額4,100万円の補正予算を3日付けで専決処分としました。

伊那市ではワクチン接種の体制構築に向け1日付けで正規職員1人を含む2人を増員し準備を本格化させます。

市では「かつて経験したことのない大規模な予防接種が始まる。市民に安心を届けられるよう取り組んでいく」としています。

-

80代の男性を助けた女性2人に感謝状

草もちをのどに詰まらせた80代の男性を助けたとして、伊那市荒井の小椋亜須可さんと、伊那市小沢の向山利ノ絵さんに、伊那消防署から4日に、感謝状が贈られました。

この日は、伊那市の上伊那広域消防本部で贈呈式が行われ、伊那消防署の佐藤心吾署長から小椋さんと、向山さんの2人に感謝状が手渡されました。

先月7日の午前11時30分ごろ、伊那市上牧の薪ストーブ販売店、株式会社ノースフィールドに80代の男性が訪れました。

ノースフィールドによりますと、日ごろから地域の高齢者などにショールームを開放し、自由に立ち寄ってもらっているということです。

先月7日にショールーム内で草もちをたべていた男性が、椅子に座ったまま苦しそうにしていたのを向山さんが見つけ、消防に通報しました。

同僚の小椋さんにも声をかけ、2人は消防通信指令員の指示に従い、応急手当をしたということです。

男性を床に寝かせ、何度か背中を強くたたいたり、声を掛け続けたところ、意識が戻ったということです。

男性は市内の病院に搬送されましたが、入院することなく帰宅したということです。

佐藤署長は、「2人の冷静で適切かつ献身的な行動が男性の命を救った」と感謝していました。

なお、男性は後日再び店舗を訪れ「一回死んだ命が助かった」とお礼の言葉を2人に伝えたということです。 -

来期の景況感 再び悪化予想

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している伊那谷・経済動向、中小企業レポートによりますと、上伊那の企業の今年の経営の見通しについて、約9割が悪い、または業況改善の見通しは立たないと回答し、先行きが見通しづらい状況となっています。

レポートによりますと、去年10月から12月の業況は、良かったとする企業は16.2%、悪かったとする企業は55.7%で、業況判断指数はマイナス39.5と、7月から9月の前の期と比べ20.2ポイント上昇し、景況感は持ち直しの傾向がみられました。

しかし今年1月から3月の来期の見通しについては、良いと予想する企業は7.6%、悪いと予想する企業は59.2%で、業況判断指数はマイナス51.6ポイントと、再び悪化すると予想しています。

今年の経営の見通しについての特別調査では、業況の見通しが悪い、または、やや悪いとする企業が約7割を占めていて、約2割の企業が、業況改善の見通しは立たないと回答し、先行きが見通しづらい状況となっています。 -

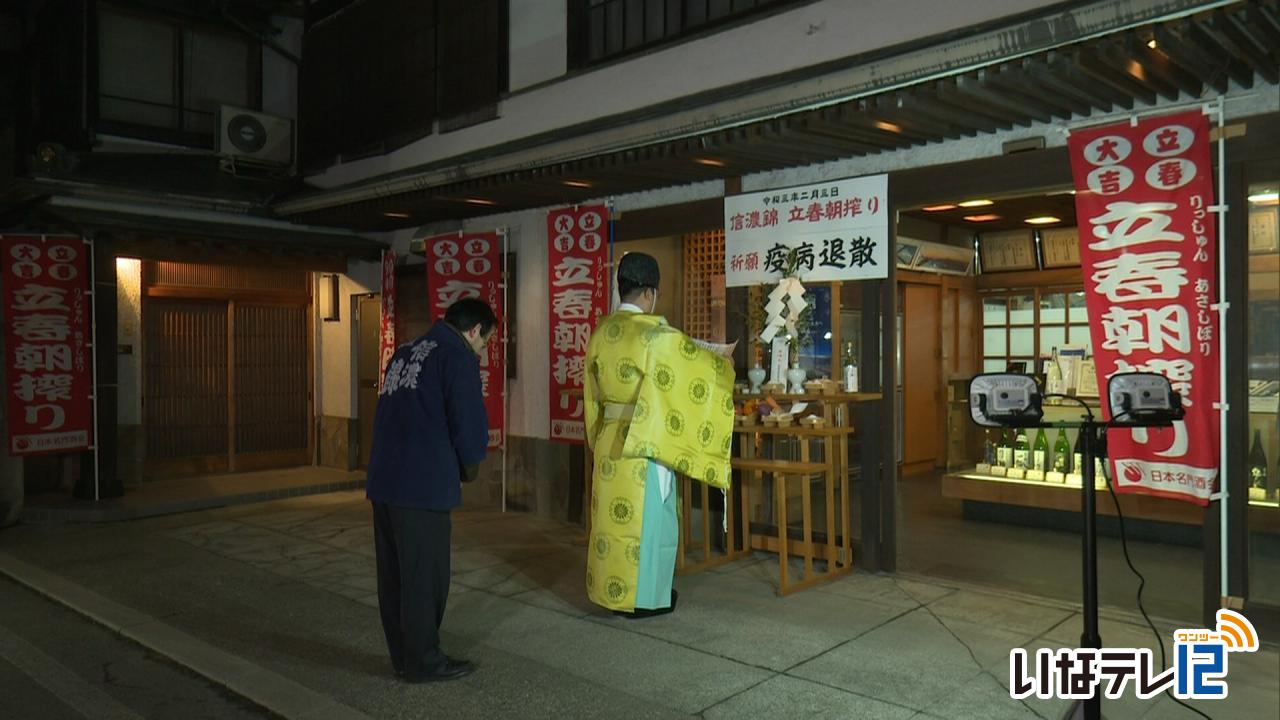

立春朝搾りを出荷

3日は立春です。暦の上では春となりました。

日本酒「信濃錦」の蔵元伊那市荒井の宮島酒店では、春の始まりを祝う酒「立春朝搾り」の出荷作業が行われました。

午前3時、伊那市荒井の宮島酒店です。

酒の瓶詰作業が行われていました。

立春朝搾りは、早朝に搾りあがった生原酒をその日のうちに味わってもらおうというもので、宮島酒店では21年目です。

酒米には伊那市高遠町の減農薬の美山錦が使われています。

瓶詰作業が行われている部屋の外では、社員が瓶に1枚1枚ラベルを貼り付けていました。

例年、酒販店と協力し作業を行っていましたが、今年は新型コロナ感染防止のため社員のみで行いました。

今年は一升瓶を400本、720ミリリットル入りを1,500本を出荷します。

コロナ禍で飲食店での需要が減っているため例年より25%出荷量が減少したということです。

午前4時には荒井神社の神主による神事が行われました。

宮島敏社長が参列し、無病息災や商売繁盛、また、新型コロナの疫病退散を祈りました。

午前5時過ぎ、安曇野市の酒販店の店主が、早速酒の受け取りに訪れていました。

立春朝搾りは一升瓶が3,200円(税抜き)、720ミリリットル入りが1,600円でです。

伊那市内では、伊那市日影の酒文化いたやで販売されています。

-

県内16人感染確認

長野県内で3日、新たに16人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

上伊那での感染確認はありませんでした。

県の発表によりますと、感染が確認されたのは、大町保健所管内で12人、佐久保健所管内と松本保健所管内でそれぞれ2人です。

3日の午後3時現在、県内で感染が確認されたのは2,314人で、入院しているのは102人、死亡したのは38人です。

また、県は全県に発出していた医療非常事態宣言を4日、解除することを決めました。

-

水力発電所の活用考える

水力発電所の活用について考える長野県企業局電気事業天竜川上流地域連携協議会の初会合が1日、伊那市の南信発電管理事務所で開かれました。

協議会は伊那市、上伊那地域振興局、伊那建設事務所、長野県企業局で構成されています。

初会合では伊那市内で建設中の西天竜発電所のほか改修工事を行っている美和発電所、春近発電所、運転中の高遠発電所の4つの水力発電所を地域に親しまれる施設とするための方策などについて協議しました。

協議会議長で長野県企業局の小林透長野県公営企業管理者は「それぞれの発電所が連携し学び、研修の場などに活用できるよう検討していきたい。」とあいさつしました。

長野県企業局では災害に強い地域づくりを目指し水力発電所の建設・改修を進めていて発電所を地域に親しまれるような施設にしていきたいとしています。

-

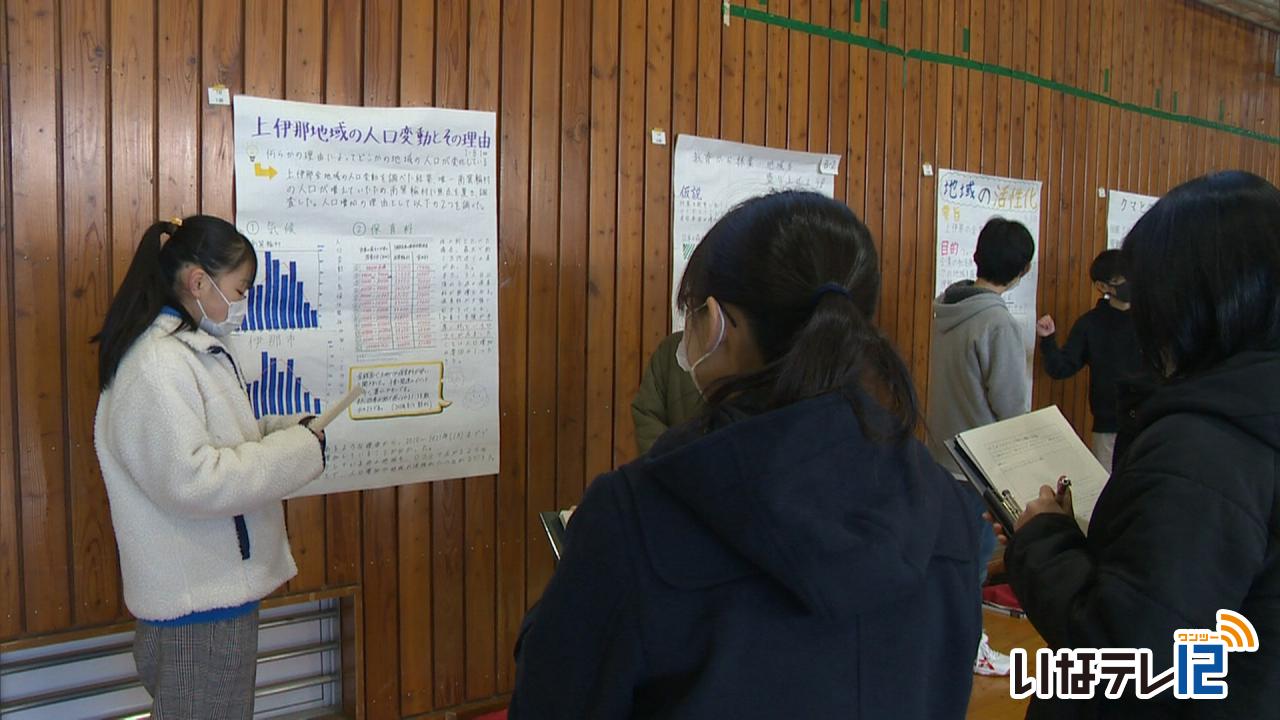

伊那北高校1・2年生 課題研究の成果発表

伊那市の伊那北高校の1・2年生は、総合的な探究の時間や課題研究で学んだことについてまとめる発表会を30日に開きました。

普通科の生徒は総合的な探究の時間に学んだことを、理数科の生徒は課題研究の成果をそれぞれまとめ発表しました。

このうち普通科の1年生は各クラス4人1グループに分かれ、「コロナ禍の観光振興」や「ローメンによる地域活性化」など、それぞれがテーマを掲げ取り組んで学習を進めてきました。

発表会には、生徒たちの学習に協力した企業の担当者や商店主らも訪れ、話に耳を傾けていました。

商店街の活性化をテーマに市街地で経木を使ったイルミネーションを設置したグループは、「活動を通じて地域の人との繋がりを持てた」と話していました。

伊那北高校では、「新型コロナによる休校で取り掛かりが遅れたが、課題解決に向けて取り組むことができた。自分の進路に結び付けてほしい」と話していました。 -

「日常の中の幸せ」をテーマに伊那市社協が写真展

コロナ禍で様々な活動が制限される中、「日常の中の幸せ」をテーマに伊那市社会福祉協議会が募集した写真の展示が1日から、伊那市役所で始まりました。

写真展は、「伊那」を「ハッピーに」の語呂合わせで「イナッピーサクラプロジェクト」として、市社会福祉協議会が開いたものです。

「幸せ」「好き」「楽しい」をキーワードに、去年4月から12月にかけて写真を募集し、およそ600枚が寄せられたということです。

写真を花びらに見立てて、桜並木をつくろうという企画です。

福祉施設の利用者などが写真を花びらの形に切ったり、バックの桜の絵を描いたりしたということです。

花見気分を味わえる椅子や野点傘が置かれている他、訪れた人がメッセージや感想を書くスペースもあります。

写真展は、12日まで伊那市役所1階市民ホールで開かれています。 -

ぐるっとタクシー 竜東地区でプレ運行始まる

伊那市が取り組む人工知能AI乗合タクシー「ぐるっとタクシー」の新しいエリア竜東地区でのプレ運行が、1日から始まりました。

4月からの本格運行を前に1日に市役所で出発式が行われました。

新たに対象エリアとなるのは、富県・東春近・新山・高遠町河南・長谷です。

市では、今年度から西春近・竜西・西箕輪で運行していて、さらなる利便性の向上を図ろうとエリアを広げるものです。

運行事業者は、これまでの伊那タクシーと白川タクシーの2社に加え、高遠観光タクシーとジェイアールバス関東が加わります。

式が終わると、早速利用者の自宅に向かっていました。

ベルシャイン伊那店前です。

東春近の自宅から乗車した利用者が目的地に到着しました。

乗車料金が無料のプレ運行は26日金曜日までとなっています。(土日祝運休)

AI乗合タクシーは、対象エリアに住む65歳以上や免許返納者、障害者が利用することができます。

竜西地区では896人が、新エリアでは357人が登録しています。※1月25日現在

去年4月から12月までの予約件数は5,882件で、1日あたり平均32.3件、乗合率は38.2%となっています。

市では、来年度中に市内全域に拡大する計画です。 -

不折に続け!書き初め審査会

伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展の審査会が伊那市の伊那文化会館で29日、開かれました。

今年で8回目となる書初め書道展には、上伊那と松川町の小学校33校の5,6年生の作品、320点の応募がありました。

審査員は、上伊那書道協会の会員が務め不折賞を含め17点が選ばれた他、金銀銅賞の作品も決まりました。

審査員は、線の力や文字のバランスなどを審査しました。

最高賞の不折賞には、辰野東小学校6年の前田華乃さんの作品が選ばれました。

不折賞に次ぐ上伊那書道協会会長賞に、高遠北小学校5年の伊藤礼香さんの作品が選ばれました。

展示会は3月3日から7日まで伊那文化会館で行われ、7日に表彰式が予定されています。

上伊那書道協会の泉石心会長は「どの作品も字や名前がバランスよく書かれている」と話していました。

-

オンラインでスラックライン大会

ベルト状のラインの上でバランスをとりながら技を繰り出すスポーツ「スラックライン」の大会が31日オンラインで開かれました。

大会は、全国13か所の会場にカメラを設置し、テレビ会議システムを使い演技が配信されました。

40秒間演技を行い、先攻と後攻の選手の「どちらがかっこよかったか」を審査員や視聴者が投票し勝敗を決めます。

31日は全国から32人が出場し、トーナメント形式で競いました。

高遠高校2年生の小平龍也さんです。

競技を始めて2年ほどだという小平さんは、緊張した面持ちで競技に挑んでいました。

試合の結果、大町市の選手に7対2で敗れました。

大会は、新型コロナの影響で多くの大会が中止となる中、選手たちが活躍できる機会を作ろうとオンラインで開かれました。

大会は5日間の日程で、次回は2月14日に開かれます。

-

伊那市国保運営協議会 国保税「据え置き差し支えない」答申

伊那市国民健康保険運営協議会は28日、令和3年度の伊那市国民保険税の税率を据え置くよう白鳥孝市長に答申しました。協議会の黒河内文江副会長は、白鳥市長に令和3年度の国保税について諮問通り税率を据え置くよう答申しました。

伊那市の被保険者が納める国保税の総額は、およそ12億円で新型コロナの影響により今年度と比べ9千万円あまり減少すると見込まれています。

白鳥市長は答申を参考に予算に反映させたいとしています。 -

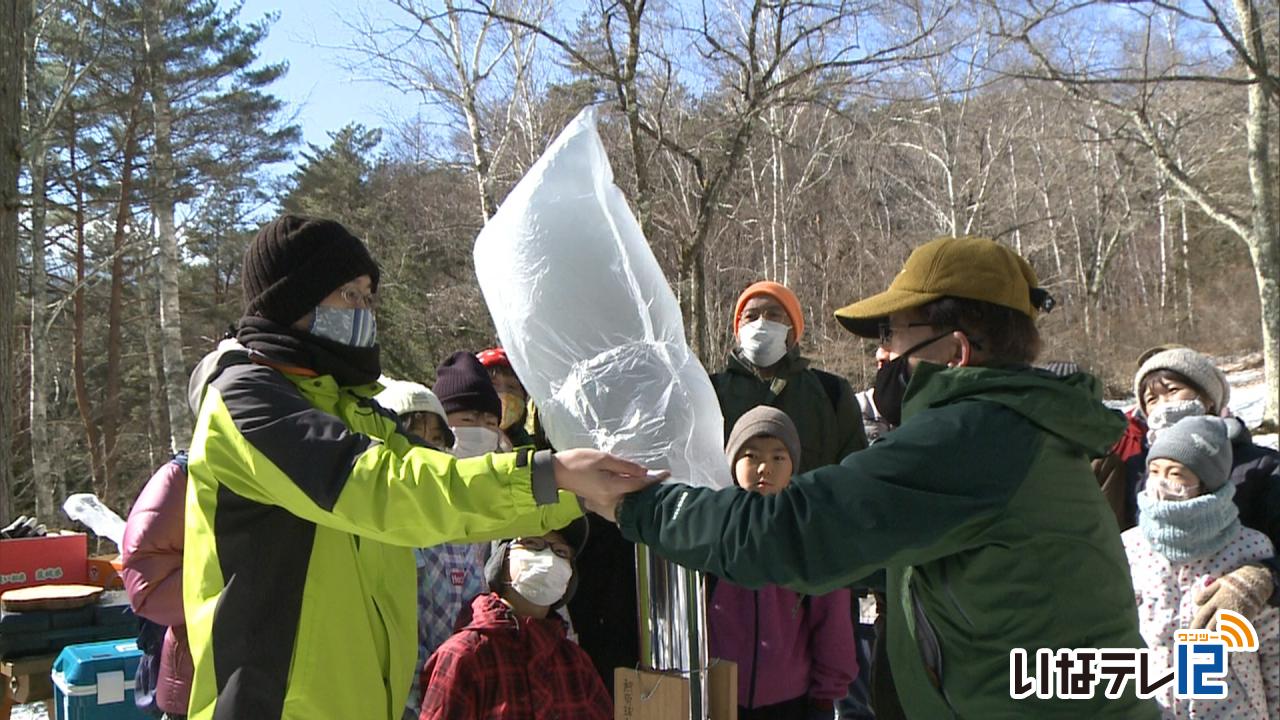

冬の自然観察会で科学実験

自然の中で科学実験などを行うイベント、冬の自然観察会が30日、伊那市西箕輪の経ヶ岳自然植物園で開かれました。

イベントでは伊那市西箕輪の長野県自然観察インストラクター野口輝雄さんが講師を務め科学実験を行いました。

空気の重さについての実験では寒い中で温めた空気を入れた袋を飛ばすことで温度によって重さに違いがあることを説明していました。

野口さんはほかに、塩には雪の温度を下げる性質があるとしてアイスキャンディーを作る実験をしました。

細長いガラスにジュースなどを入れ、塩をかけた雪の中で20分ほど待つとアイスキャンディーが完成しました。

冬の自然観察会は西箕輪公民館が開いたもので親子連れ約30人が参加しました。

-

地元のいちごを味わって

伊那市西箕輪のみはらしいちご園は、新型コロナの影響で

1月の観光客数が800人ほどにとどまり、去年の10分の1に減少しているということです。

今シーズンは食べ放題は行わずパックに詰め持ち帰りのみで営業しています。

みはらしいちご園は、2日から営業を始めました。

ハウスでは3種類のいちごが味わえます。

糖度のバランスが良い紅ほっぺ。

果肉がやわらかく酸味が少ない章姫。

甘酸っぱさが特徴の女峰です。

今年は新型コロナ感染防止対策として、食べ放題は行わずパックに詰めての持ち帰りのみで営業しています。

いちごハウスでは、入場制限や検温などの対策をとっています。

みはらしいちご園によりますと去年1月の1か月間の入園者数はおよそ8000人で今年は昨日までに800人だということです。

2月からは大人料金を今月より200円値下げし平日は大人が1350円、小学生未満が900円

土日祝が大人1500円、小学生未満1000円となっています。

-

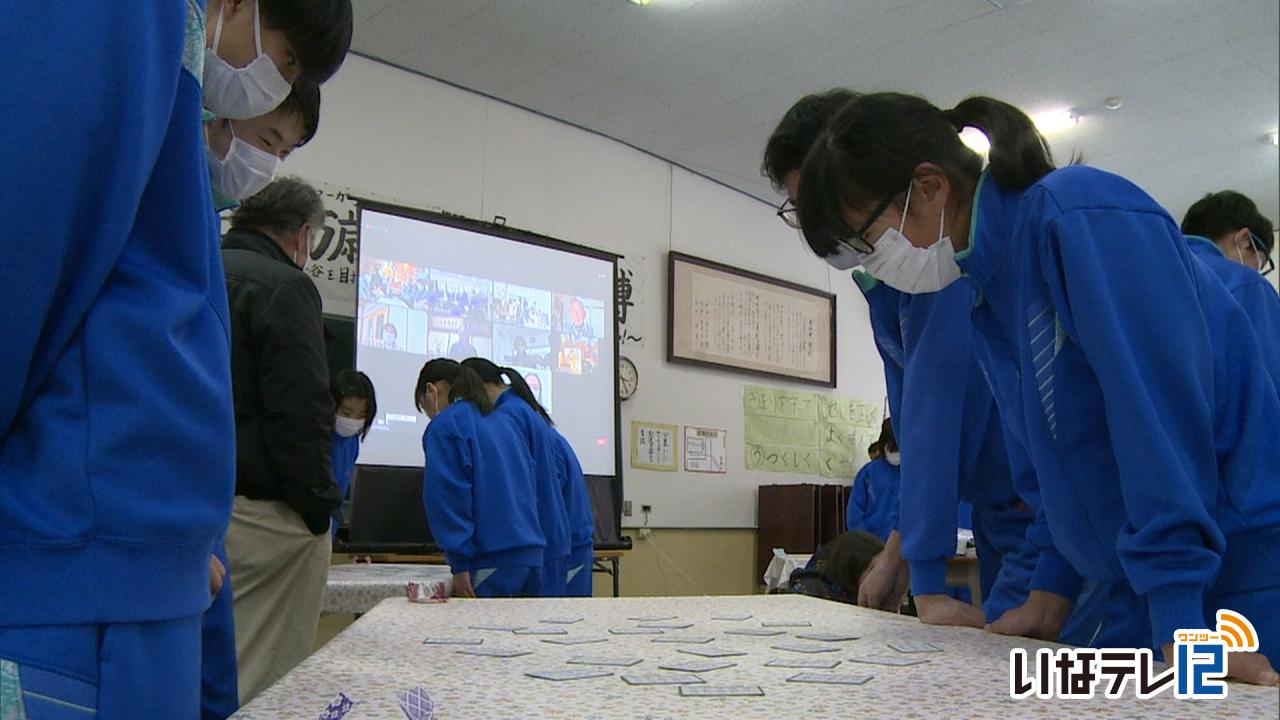

長谷中 地域住民とリモート百人一首

伊那市の長谷中学校の生徒は、29日テレビ会議システムを使って地域の人たちと百人一首を楽しみました。

リモート百人一首大会は、長谷中学校と長谷地区のカフェや商店をテレビ会議システムで結び開かれ、生徒35人と地域住民20人が参加しました。

長谷中学校では、年間を通して地域の人たちと農作業などを行う交流体験会を毎月開いています。

冬で農作業が行えない事や新型コロナウイルスの感染防止対策としてオンラインでの百人一首大会を開く事にしました。

代表の生徒が上の句を読み上げると、生徒たちは学年ごとに別れた机で、オンラインで参加した地域の人たちはそれぞれの会場で札を取り合っていました。

大会は20分ほどで終え、学年やそれぞれの会場で一番多く札を取った人に記念の盾が贈られました。

来月は、学校の体育館で交流会を開く予定だという事です。

-

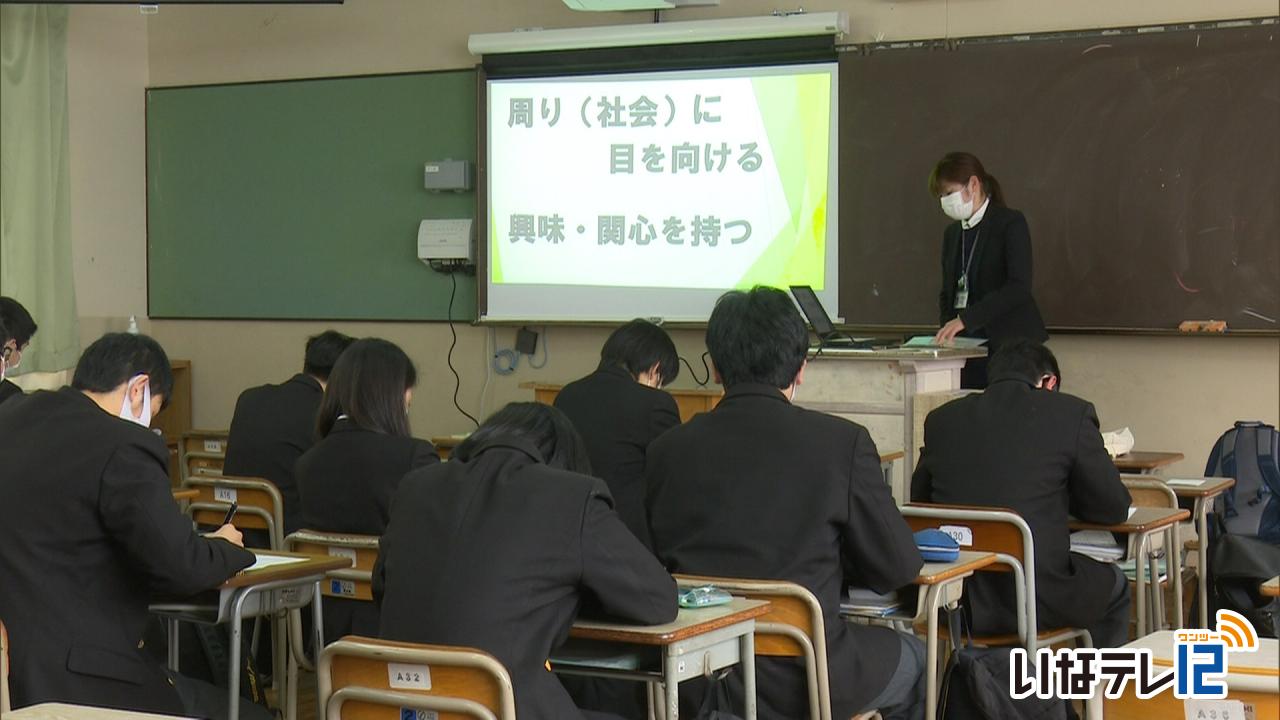

高遠高校で進路講座

伊那市高遠町の高遠高校で1、2年生を対象にした進路講座が県内の企業や学校から講師を招いて行われました。

高遠高校の1、2年生226人が公務員や建設土木、ブライダルなど15職種の講座から好きなものを選択して講師の話を聞きました。

高遠高校は生徒の進路指導として毎年こうした講座を行っています。

公務員の講座では、講師から「普段から周りに目を向けて興味・関心を持つことが大切です」と仕事に対する心構えを話しました。

大工が講師を務めた建設・建築土木の講座では大工の魅力や実際に加工した木材などを紹介していました。

ブライダルの講座では「今は女性だけでなく男性も活躍している。華やかな世界に見えるがサポートする仕事が多い」と講師が説明しました。

高遠高校は「生徒に現場の生の声を聞いてもらうことで生徒自身が進路について考える良い機会になっている」と話していました。

-

新たな「伊那市誌」編纂へ

合併後の新伊那市を中心に、歴史や文化、自然などをまとめた新たな「伊那市誌」の編纂に向けた準備が進められています。

28日は、市役所で編纂委員会の初会合が開かれ、白鳥孝市長から委員13人に委嘱状が手渡されました。

委員長には、元教員で美篶下川手の春日利比古さんが選ばれました。

伊那市史は、約40年前に自然編・現代編・歴史編の3巻が発行されました。

合併前の高遠町、長谷村でもそれぞれ町誌・村誌が発行されています。

今回は、合併後初となる新たな伊那市誌を編纂します。

旧市町村誌が刊行されたのちの事柄を年代順にまとめるほか、新しい伊那市誕生の経緯や、これまでの施策、発展なども掲載します。

若者にも親しみやすい内容を目指し、映像や画像なども活かしたつくりにしていくとしています。

白鳥市長は「合併後から今日に至るまで社会が大きく変わっている。新しい時代の市誌として完成に向けて取り組んでほしい」と話していました。

今後は自然・教育・民俗文化など各分野の部会に分かれて、内容を検討していくということです。

-

コロナ終息を願い 中学生が浦安の舞

上伊那の神職などでつくる伊那雅楽会は22日、伊那市の春富中学校で演奏会を開き、その中で3年生の女子生徒2人が新型コロナの終息を願い、浦安の舞を披露しました。

右が田路梛紗さん、左が中原寧々さんで体育館のステージで同級生を前に浦安の舞を披露しました。

伊那雅楽会は、雅楽に親しんでもらおうと3年前から春富中学校で演奏会を開いています。

今年は新型コロナの影響で訪れるメンバーを半分の5人に減らした為、舞を生徒に依頼をしました。

2人は小学生の時、地元の祭りで浦安の舞を披露した経験があります。

22日の本番に向け改めて稽古を行い、コロナ終息や3年生の高校合格を願い舞を披露しました。

伊那雅楽会は浦安の舞の他に、神事などで演奏する3曲を披露しました。

伊那雅楽会の花畑樹彦楽長は「一日も早くコロナがおさまり、穏やかな社会にもどってほしいです」と話していました。 -

ぐるっとタクシー 竜東でプレ運行

伊那市は、AI配車乗合タクシー「ぐるっとタクシー」の運行エリアを4月から富県や東春近などに拡大します。

本格運行に先立ち、拡大するエリアでプレ運行を来月に行うと27日に発表しました。

27日市役所で開かれた定例記者会見の中で白鳥孝市長が明らかにしたものです。

プレ運行は2月の平日に行われ、富県・東春近エリアと、新山・高遠町河南・長谷エリアで行なわれます。

対象は運行エリアに住んでいる65歳以上の人や免許を返納した人、障がい者などで、事前登録が必要です。

運行時間は午前9時から午後3時までで、予約は電話やWEB、ケーブルテレビから行えます。

プレ運行期間は料金が無料で、登録者には試乗券が郵送されます。

伊那市ではプレ運行を通して、本格運行を前に車両台数の検証を行うとしています。

ぐるっとタクシーは、今年度から西春近・竜西・西箕輪で運行が始まっています。

来年度は4月にエリア拡大する地域に加え、手良、美篶、河南以外の高遠町の地域でも10月を目標にサービスが始まる予定です。

-

環状南線 3月28日全線開通

伊那市が整備を進めている環状南線は3月28日に全線開通することがわかりました。

26日に市役所で開かれた伊那市議会全員協議会の中で市が報告したものです。

環状南線は国道153号の市役所入口交差点から小黒川大橋北までを結ぶもので延長は1.3キロです。

去年10月に国道153号からおよそ300メートルの区間で供用が開始されました。

残る小黒交差点から小黒川大橋北までの区間については工事中で、3月28日に全線開通となる予定です。

262/(木)