-

児童虐待に関する講演会

上伊那地区保護司会は児童虐待に関する研修会を、伊那市のニシザワいなっせホールで14日、開きました。

14日は、諏訪児童相談所の主任児童福祉専門員の牛澤広幸さんが「児童相談所の役割と子どもの現状」と題し話をしました。

牛澤さんは「子育てに困っていてなんとかしたいと思っている保護者が多い」とした上で「親がいくら一生懸命であっても子ども側にとって有害な行為であれば虐待になる」と説明しました。

児童虐待の防止に向け、育児支援や経済的支援を導入してストレスを軽減することなどをあげました。

諏訪児童相談所は、諏訪圏域の他、伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村を管轄しています。

児童虐待は年々、増加傾向にあり昨年度、県内では前年度に比べおよそ300件多い2370件確認されていて、特に暴言などで子どもを傷つける心理的虐待が目立つということです。

研修会には、保護司会や、民生委員など300人が参加しました。

-

沢渡駅待合室竣工

建て替えが進められていた伊那市西春近のJR飯田線沢渡駅の待合室が完成し竣工式が22日、行われました。

竣工式には、関係者およそ50人が出席し、テープカットなどをして完成を祝いました。

建物は、待合室とトイレを備えた木造平屋建てで、延床面積はおよそ82平方メートル、総事業費は4500万円となっています。

地域住民や高校生、地元企業などでどんな建物にしたいか検討を重ね、地域のシンボルとなるような温もりを感じられる施設をコンセプトにしたということです。

地元の木をふんだんに使用していて待合室を支える4本の柱は伊那産材のアカマツです。

最寄り駅となっている伊那西高校からも代表者が式に出席しました。

施設内には伊那西高校の生徒たちの要望で展示スペースが設けられました。

竣工式では、伊那西高校の吹奏楽クラブが演奏を披露しました。

沢渡駅は伊那地域定住自立圏事業で運行するバス「伊那本線」のバス停にもなっていてJR飯田線の利用者の利便性向上につなげたいとしています。 -

聖火リレー伊那市は午前11時59分出発

東京オリンピック聖火リレーの出発時間と到着予定時間が21日、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から発表されました。

伊那市を聖火リレーが走るのは4月3日金曜日で春日公園下交差点を午前11時59分に出発し御園交差点に午後0時40分に到着する予定です。

-

暮らしに生きる手仕事展

着物をリメイクした洋服や陶芸作品などの展示即売会「暮らしに生きる手仕事&アンティーク展」が伊那市のかんてんぱぱホールで21日から始まりました。

会場には、古くなった着物などを再利用して作った洋服や木工品、小物など上伊那を中心とした7人の作品600点が展示販売されています。

観賞用でなく生活の中ですぐ使えるもの役立つものをテーマに展示しています。

「暮らしに生きる手仕事&アンティーク展」は26日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

ラオスの留学生がラー油づくり

ラオスからの留学生が、伊那市長谷の長谷中学校で取り組んでいるラー油づくりを21日体験しました。

長谷中学校を訪れたのは、ペッダーラー・スンダーラーさんです。

塩尻市にある東京都市大塩尻高校に通う1年生です。

受け入れている箕輪町のホストファミリーと高遠のだるま市を訪れた際に、長谷中の生徒がラー油を販売しているのを知り、作り方を学ぼうと今回中学生と交流することになりました。

長谷中学校では、2016年からとうがらしの栽培を始め、2018年からラー油として製品化し販売しています。

ラオスでは唐辛子を使ったスパイスを多くの料理に使っているということです。

21日は、2年生の総合の時間にラー油づくりが行われました。

スンダーラーさんは「葱はどうして使うのか?」と質問すると中学生は「香りづけになります」と答えていました。

スンダーラーさんは、「今日教えてもらったラー油をラオスでも作りたい」と話していました。

-

寸劇で人権の大切さ伝える

伊那人権擁護委員協議会は、幼い頃から人権の大切さを理解してもらおうと、伊那市の竜西保育園で20日、寸劇を披露しました。

この日はたぬきのしっぽ」を披露しました。

この寸劇は、しっぽが短いことをからかわれた子だぬきが仲間外れにされながらも、最後は仲直りするという物語です。

伊那人権擁護委員協議会は、人権尊重の啓発活動として、毎年、上伊那の保育園で寸劇を披露しています。

原孝壽会長は「友達の長所を見つけてみよう。

友達に悲しい思いをさせてしまったら謝ろう」などと呼びかけていました。

-

天竜川氾濫を想定 避難誘導訓練

天竜川が氾濫したとの想定で、福祉施設の職員と伊那警察署の署員が連携して避難誘導をする訓練が、伊那市の輪っこはうす・コスモスの家で、20日に行われました。

訓練は、施設の近くを流れる天竜川が氾濫し、避難が必要になったとの想定で行われました。

車いすに乗った施設利用者役の署員を職員が車まで押していき、車いすを持ち上げて乗せていました。

今回訓練に参加したのは、伊那警察署の署員でつくる緊急災害警備隊の隊員17人です。

隊員らは、去年10月に発生した台風19号の被災地で、実際にボートを使った救助を行ったということです。

去年の台風19号を受け、災害が発生し避難が必要となった場合に備えてもらおうと今回初めて訓練が行われました。

訓練では他に、救助用ボートの体験も行われました。

利用者は、ライフジャケットを身に付けてボートに乗りました。

伊那署では「水害が発生した時は泥水が溜まり避難が思うようにいかない場合がある。この日の訓練をいざという時の参考にしてもらい今後に役立ててもらいたい」と話していました。 -

旧井澤家住宅でひな祭り

伊那市西町の旧井澤家住宅で、江戸時代から現代までの様々な雛人形を展示する第15回ひな祭りが、19日から始まりました。

旧井澤家住宅には、雛人形や吊るし雛などおよそ200点が並んでいます。

今では残っているのが珍しいとされる江戸時代の押し絵雛も並んでいます。

こちらは大正時代に作られたとされる内裏雛です。

今回は、伊那市横山の地域住民から寄贈された「どてら」という着物が展示されています。

厚く綿が入っていて、袖口が広くなっていることが特徴で、明治時代のものとされています。

普段は保管されていて、ひな祭りに合わせて展示されました。

祭り期間は、来月3日までで、2日と3日には、甘酒がふるまわれます。

-

伊那養護学校 25日にお礼の発表会

伊那市の伊那養護学校中学部1年生は、おもてなしプリンの掛け紙づくりでお世話になった大芝の湯や地域の人に感謝の気持ちを伝える発表会を、25日に南箕輪村の大芝研修センターで開きます。

19日は、発表に向けて生徒たちが劇の練習をしていました。

劇は、授業で扱うものづくり、スポーツ、ダンスの3つを盛り込んだものです。

伊那養護学校は、去年から大芝の湯と協力し、おもてなしプリンの掛け紙づくりに励んできました。

販売当日は、プリンがすぐに完売したことから、購入した地域の人や、大芝の湯のスタッフへ感謝の気持ちを伝えようと発表会を企画したということです。

伊那養護学校では「掛け紙づくりで協力してもらった多くの人に劇を見てもらい、感謝を伝えたい」と話していました。

発表会は、25日(火)午前10時45分から、大芝研修センターで開かれることになっています。

-

40回の節目 富県ふるさとまつり

伊那市富県の住民が歌や演劇を発表するふるさとまつりが16日

富県ふるさと館で行われました。

まつりは今回が40回の節目となっています。

まつりでは40回の節目を記念して集まった住民全員で歌を歌いました。

富県ふるさとまつりは地域住民の親睦を深めようと毎年行われていて今年は歌や踊りなど21の演目が披露されました。

会場には子どもからお年寄りまで多くの人が集まりステージを楽しんでいました。 -

伊那養護の生徒手作り作品販売会

伊那養護学校高等部の生徒が作業学習で作った作品の販売会が16日伊那市と箕輪町で開かれました。

販売会では高等部の生徒が作った作品が並び訪れた人たちが

買い求めていました。

作業学習は木工や陶芸のほか手工芸、裁縫など7つの班があり班ごとに買い物客に商品の説明をしていました。

陶芸班は皿やカップ、花瓶など模様や形にこだわった作品を販売しました。

手工芸班はブレスレットやポーチなどかわいらしさを売りにした

作品を作りました。

伊那養護学校の販売会は22日土曜日に駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店でも行われることになっていて生徒らは「心を込めて作った作品を用意したので足を運んでもらいたい。」と話していました -

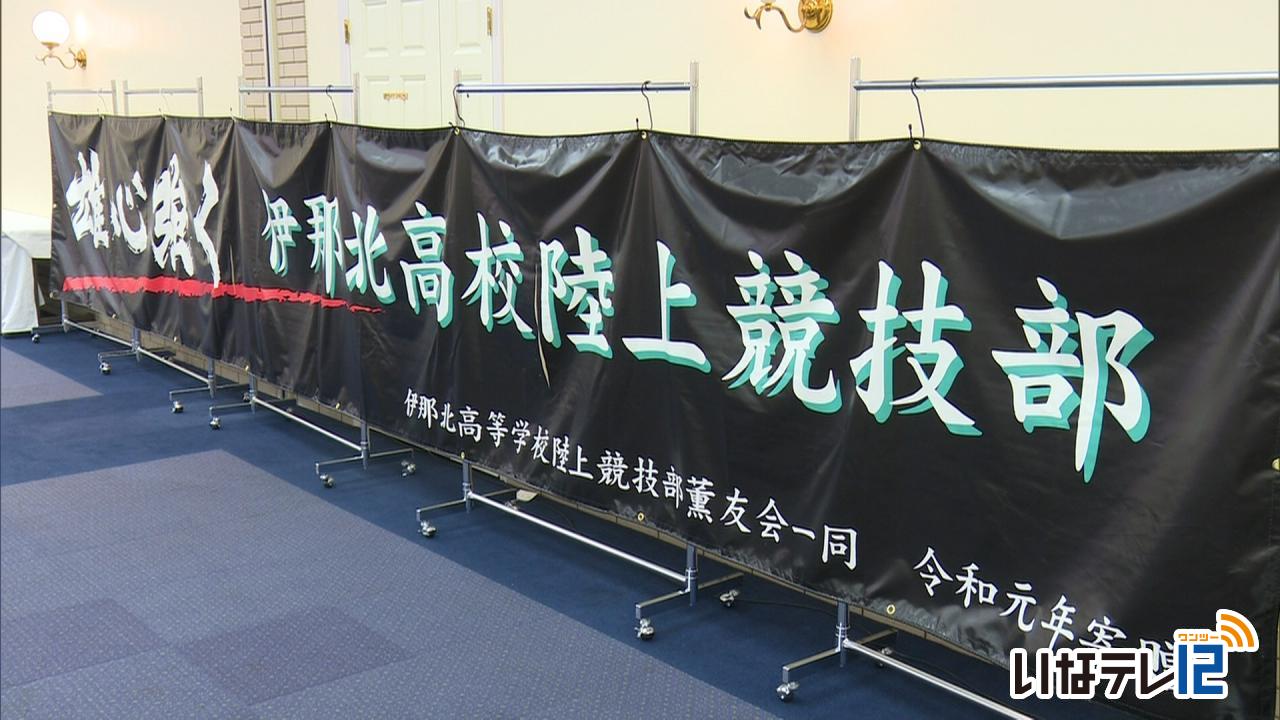

伊那北陸上部OB 横断幕を贈呈

伊那市の伊那北高校陸上部が今年で100周年を迎えるのを記念し、OBでつくる「薫友会」が現陸上部に横断幕を贈呈しました。

15日は伊那市で薫友会の総会が開かれました。

総会では、薫友会の堀正秋会長から現陸上部の武田光典顧問に横断幕が贈られました。

横断幕は縦1m、横8mで、薫友会の寄付金でつくられました。

武田顧問は「横断幕をすぐに部員たちに見せたい。

部員たちの士気をより高め、目標達成に向けてがんばりたい」と話しました。

横断幕は、来月22日の「春の高校伊那駅伝」で、伊那市陸上競技場に掛けられます。

薫友会は、OB同士の繋がりの強化や現陸上部の支援を目的に2018年に発足しました。

総会ではおよそ65年前の陸上部OBが、当時の陸上部の写真を見ながら思い出を振り返りました。

-

市来年度予算案 過去最高346億円

伊那市は、過去最高額となる総額346億3,800万円の来年度一般会計当初予算案を18日に発表しました。

市では「未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市」の実現に向けた予算編成としています。

この日は市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が概要を説明しました。

白鳥市長は「どこの自治体も財政事情は苦しく、規模は小さくなってしまうが、いま投資しておくことが大事な部分もずいぶんある。将来に渡って循環型社会を目指すこと、伊那からCO2をなくしていくことなどそういった部分に及ぶ予算編成になっていると思う」と話していました。

主な新規事業は、福祉まちづくりセンターの建て替えに11億7,866万円。若宮市営住宅の建て替えに4億8,808万円。旧伊那消防署を再利用した「産業と若者が息づく拠点施設」の運営費に1,200万円。岐阜県高山市から伊那市高遠町を結ぶ、国道361号沿線自治体を周遊するバスの運行に300万円などとなっています。

また、環境にやさしい循環型社会の実現として、自然エネルギー設備を設置し、防災と低炭素を両立させる整備に2億902万円。7月のレジ袋有料化に向けエコバッグの普及促進に100万円などとなっています。

このほか継続事業の、環状南線の建設に3億5,371万円。新産業技術の推進に1億8,846万円などとなっています。

総額では、令和元年度よりも23億5,200万円、これまでで最も多かった平成30年度よりも10億2,000万円多い346億3,800万円で、過去最高額となっています。

令和2年度の一般会計当初予算案は、25日から始まる市議会3月定例会に提出されることになっています。 -

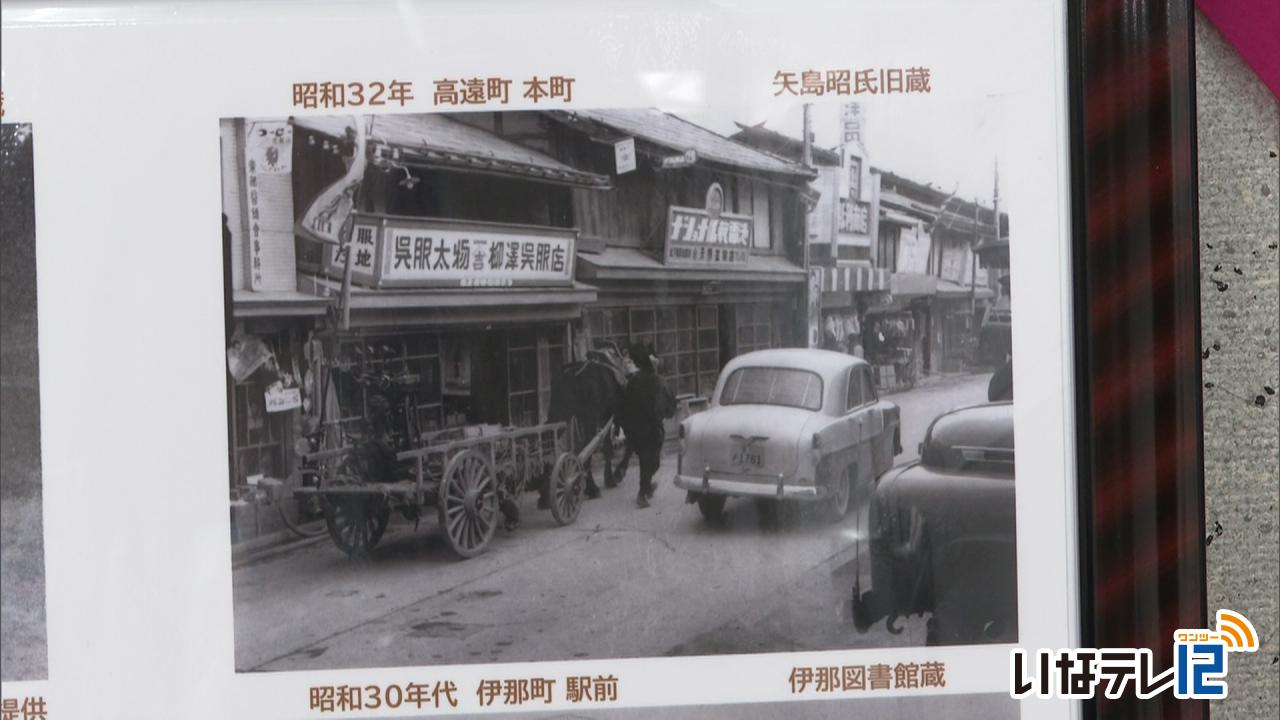

まちなかミュージアム 昭和の思い出振り返る

昔の暮らしや風景の、写真を展示する「まちなかミュージアム」が、伊那市内の郵便局や銀行で開かれています。

高遠町歴史博物館は、地域の歴史や自然を後世に伝えていこうと、資料のデジタル化を進めています。

5年ほど前から、地域住民から昭和の暮らしや自然が写っているフィルムや写真などを地域住民から集めていて、これまでに27万点以上がデジタル化されました。

今回はその一部を公開するものです。

11月27日まで、市内の郵便局、八十二銀行、アルプス中央信用金庫で開かれています。

高遠町歴史博物館では、フィルムや写真の収集を引き続き行っていて、集めているのは昭和中ごろまでの風景や行事の写真、出征した家族の写真や戦時中の記録写真などです。

-

タイの農協職員ら 伊那市の農家視察

農業視察で日本を訪れている、東南アジア・タイの農業協同組合が18日、伊那市が出荷量日本一の花・アルストロメリアの農家を視察しました。

この日は、タイ北部に位置するチェンマイ県ドイサケット郡の農協職員や農家など10人が、伊那市東春近の花卉農家・川口隆さんのハウスを訪問しました。

ドイサケット郡の農協では、主にコーヒー豆を栽培していますが、マーケティング戦略が不十分で、収益性が低く付加価値の創出が出来ていないということです。

今回、日本の農協がどのような役割を果たしているかを知り、自国の課題解決につなげようと 視察に訪れました。

訪れたメンバーらは、1本の苗からどのくらいの量が出荷できるのか、どういう状態で出荷しているのかなど、川口さんに質問していました。

川口さんは「花をつくる仲間と品質を落とさないように、揃えて出すことで、市場価値を下げないように努めています」と、説明していました。

タイ農業協同組合省 協同組合振興局アチャ・スウォンニタヤ副局長「日本のみなさんの勤勉さがよくわかりました」と話していました。

ドイサケット・パタナ農業協同組合スリヌアン・タイトン組合長は「タイに比べて狭い土地の中で工夫しながらやっているのがわかりました。地元に帰って学んだことを活かしたい」と話していました。

今回の視察は、国際協力機構JICAの協力で実現したもので、メンバーらは、22日まで日本に滞在するということです。 -

二・四事件に学ぶ集会 29日開催

昭和8年に長野県内の教員が治安維持法違反で検挙された二・四事件について学ぶ上伊那集会が29日に開かれます。

集会のプレ企画の学習会が11日伊那市のいなっせで開かれました。

学習会では伊那市竜東9条の会事務局長の有賀光良さんが、戦前の特高警察が残した資料を基に事件の概要や日本が戦争へと進む歴史の流れについて話しました。

二・四事件は昭和8年2月4日から半年あまりの間に、治安維持法違反で県内の教員など600人ほどが検挙された弾圧事件です。

有賀さんは「名簿を見ていると、罪が確定しないまま7か月ほど拘留されている人もいる。いかに不当に長期間拘束されていたが分かる」などと話していました。

上伊那の元教員らでつくる実行委員会は、戦争の歴史を振り返り今に活かしていこうと、29日に二・四事件に学ぶ上伊那集会を市内で開きます。

当日は事件の概要についての話の後、討論が行われます。

集会は29日午後0時50分から伊那市のいなっせで開かれ、資料代は500円です。

-

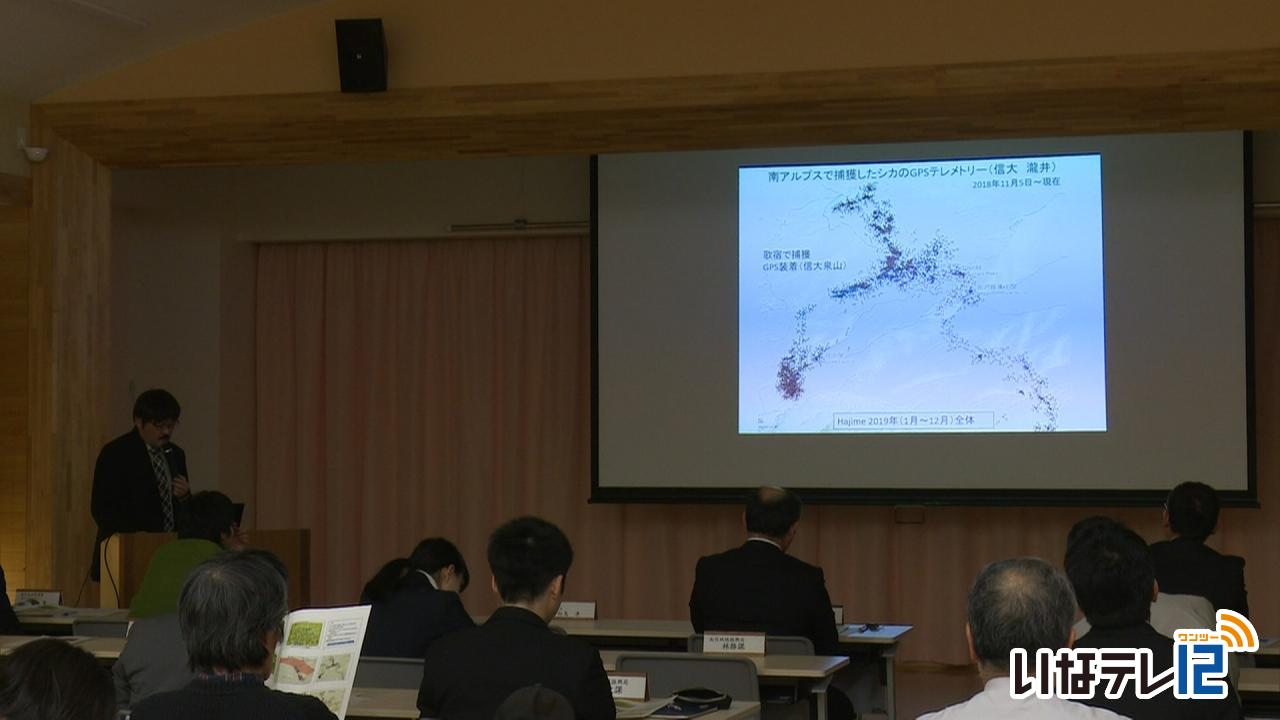

南ア食害対策協議会の活動報告

南アルプス食害対策協議会の活動報告会が17日、伊那市の防災コミュニティセンターで開かれ、GPSを取り付けたニホンジカが季節ごとに山を移動していることが報告されました。

会には、信州大学農学部や南信森林管理署など、関係機関から30人が集まりました。

信大農学部の渡邉修准教授は、今年度の活動報告として、ニホンジカ3頭の首にGPSを取り付け、位置情報をもとに高山帯での行動範囲を調査した結果を説明しました。

渡邉准教授は、ニホンジカは、夏の時期は高山帯へ移動し、冬は標高の低いところにいるとして、季節ごとに移動を行っているとの調査結果を報告しました。

調査から、高山植物を食害から守る防護柵設置のタイミングや、山麓でのシカ捕獲について検討していく必要があると話していました。

南アルプス食害対策協議会は、野生動物から高山植物の保護を目的に平成19年に発足しました。

これまでにニホンジカの食害から守るため防護柵の設置など行っています。

今後は、報告の内容をもとに来年度の活動について計画していくということです。

-

シルバー人材センター作品展

公益社団法人伊那広域シルバー人材センターの会員による作品展が、伊那市のシルバー人材センターで開かれています。

会場には、陶芸や絵画など会員37人の作品150点が並んでいます。

展示会は、作品づくりに励んでいる会員の集大成として、毎年開かれていて、今年で27年目です。

伊那広域シルバー人材センターは、伊那市から辰野町までの60歳以上の高齢者588人が所属しています。

センターでは、「働くだけでなく、趣味や物作りに励んでいる会員の作品を見て楽しんでもらいたい」と話していました。

展示会は、20日まで開かれています。

-

日本禁煙友愛会 伊那支部解散総会

一般社団法人日本禁煙友愛会の伊那支部の総会が17日に開かれ、解散が承認されました。

3月に65年の歴史に幕を下ろします。

総会には、会員など60人ほどが出席し、解散が承認されました。

伊那市に本部がある禁煙友愛会は、1955年に初代会長の故小坂精尊さんら10人が、禁煙友愛運動を呼び掛ける任意団体として設立しました。

年会費は設立当初から変わらず2,400円で、禁煙や受動喫煙の防止を呼び掛けるポスターの作製、保育園や小中学校への啓発物品の寄贈などを行ってきました。

最盛期には全国に5万人近い会員がいましたが、今年度は2,500人ほどに減少し、高齢化も進んでいることから、解散することを決めました。

日本禁煙友愛会会長で伊那支部長の清水篤志さんは、「解散はしますが我々の思いは続いていきます」と話していました。

日本禁煙友愛会の解散総会は、3月17日に市内で開かれます。 -

気軽に楽しむトリムバレー大会

通常のバレーボールよりやわらかいボールを使う「トリムバレーボール」の大会が16日、伊那市のサンビレッジ体育館で開かれました。

大会には、市内の25チーム117人が参加し、男女混合の部と女子の部に分かれ、ブロックごとの予選と決勝トーナメントで試合を行いました。

トリムバレーボールは、通常のバレーボールより柔らかいボールを使うため、気軽に楽しめるのが特徴です。

大会は、チーム同士の交流を深めようと伊那市スポーツ協会トリムバレーボール部が開いたものです。

伊澤敏明部長は「トリムバレーは若者から高齢者まで一緒に楽しめるスポーツです。大会を通じて生涯スポーツとして普及させていきたい」と話していました。

大会の結果、混合の部は西春近の「なかよしC」、女子の部は「西春近北部」が優勝しました。

-

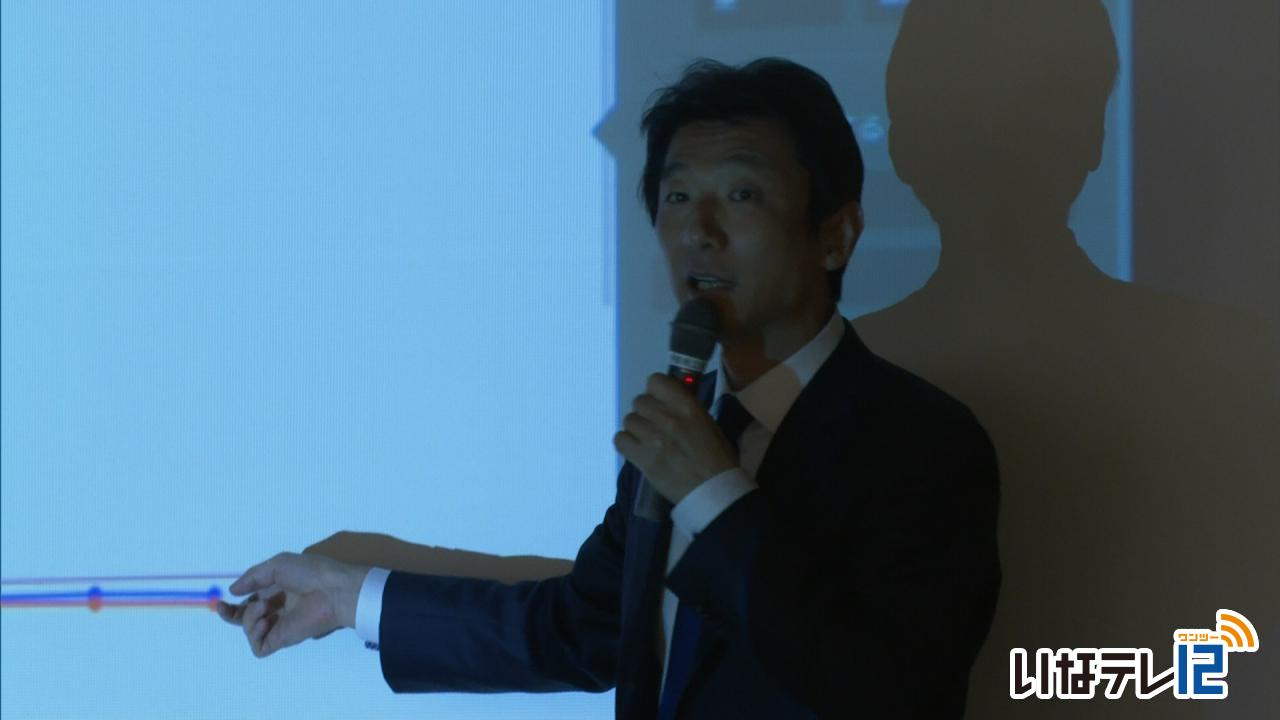

ビッグデータ 伊那市の経済分析

国が提供する地域経済のビッグデータをもとに分析した、伊那市の経済を考える地方創生セミナーが、伊那市の伊那商工会館で5日開かれました。

講師を務めたのは、日本商工会議所で地域経済の調査などをしている鵜殿裕さんです。

鵜殿さんは「全国と比較して伊那市で特化している産業は、生産規模は大きくないが家具と食料品を含む農林業だ。

農林業の成長をより重要視していく必要があるのではないか」と話していました。

また、「観光と農林業を組み合わせたビジネスも1つの戦略となるのではないか」と話していました。

講演には伊那商工会議所の会員や市の職員などおよそ60人が参加し、講演に耳を傾けていました。

-

女性向け起業・創業セミナー

女性向けの起業・創業を考えるセミナーが14日伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれ、市内で起業した女性が自らの体験を語りました。

セミナーではパネルトークが行われ、市内に住む2人のパネリストが女性の創業をテーマに自らの体験を語りました。

中村美紀さんは伊那市日影の「酒文化いたや」の敷地内で食品や雑貨などの小売店を起業し、現在では料理教室を開催しています。

田中聡子さんはフリーランスのライター・伊那市地域おこし協力隊・箕輪町内の企業に所属するといった3つの仕事を持つパラレルワーカーです。

パネルトークでは「創業しようと思ったきっかけ」「仕事の時間の管理の仕方」などについて参加者からの質問に答えていました。

このセミナーは伊那商工会議所が女性の起業を支援し地域経済の活性化につなげようと開いたもので、市内を中心におよそ50人が参加しました。

-

中村不折書初め書道展 表彰式

小学5、6年生の書初め作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」の表彰式が15日伊那市の伊那文化会館で行われました。

15日は伊那文化会館で表彰式が行われ、最高賞の中村不折賞を受賞した高遠北小学校6年の大髙春風さんら入賞者に表彰状が贈られました。

大髙さんの作品について実行委員長の泉石心さんは「文字の力強さ、はらい、名前も含めて全てにおいてバランスの取れた作品です。これからも書道に励み自信をもって色々なことに挑戦してください」と激励していました。

受賞者を代表して大髙さんが挨拶をしました。

書道展は上伊那書道協会などが伊那谷で育ち日本を代表する書家として活躍した中村不折にちなみ開いているものです。

会場には上伊那を中心に小学5、6年生の作品378点が展示されています。

今年は中村不折について理解を深めてもらおうと、泉実行委員長が所有する不折の写真や書なども展示されています。

書道展は24日まで伊那文化会館で開かれ、その後はアルプス中央信用金庫の本店や各支店で開かれます。

-

ビオトープコンク2園受賞

2年ごとに開催されている全国学校・園庭ビオトープコンクールで伊那市内の保育園2園が上位5つの賞に次ぐ日本生態系協会賞を受賞しました。

受賞したのは、西箕輪南部保育園と高遠第2第3保育園の2園です。

14日は、園長らが白鳥孝市長に受賞を報告しました。

ビオトープは、その地域本来の野生の生き物たちが生息できることを言います。

コンクールは環境教育や自然活動の取り組みを表彰するもので、

西箕輪南部保育園は、近くの里山を活用し四季を通じて自然に触れる体験や、木の廃材を使ったたものづくりなどの活動が評価されました。

2回目の受賞となる高遠第2第3保育園は、保育園の裏山にある山を活用した自然体験や人や自然とのふれあいを大切にしているい点などが評価されました。

白鳥市長は「理想の保育ができている。子どもたちは不思議なところに興味がある。そういった所を伸ばして欲しい」と話していました。

-

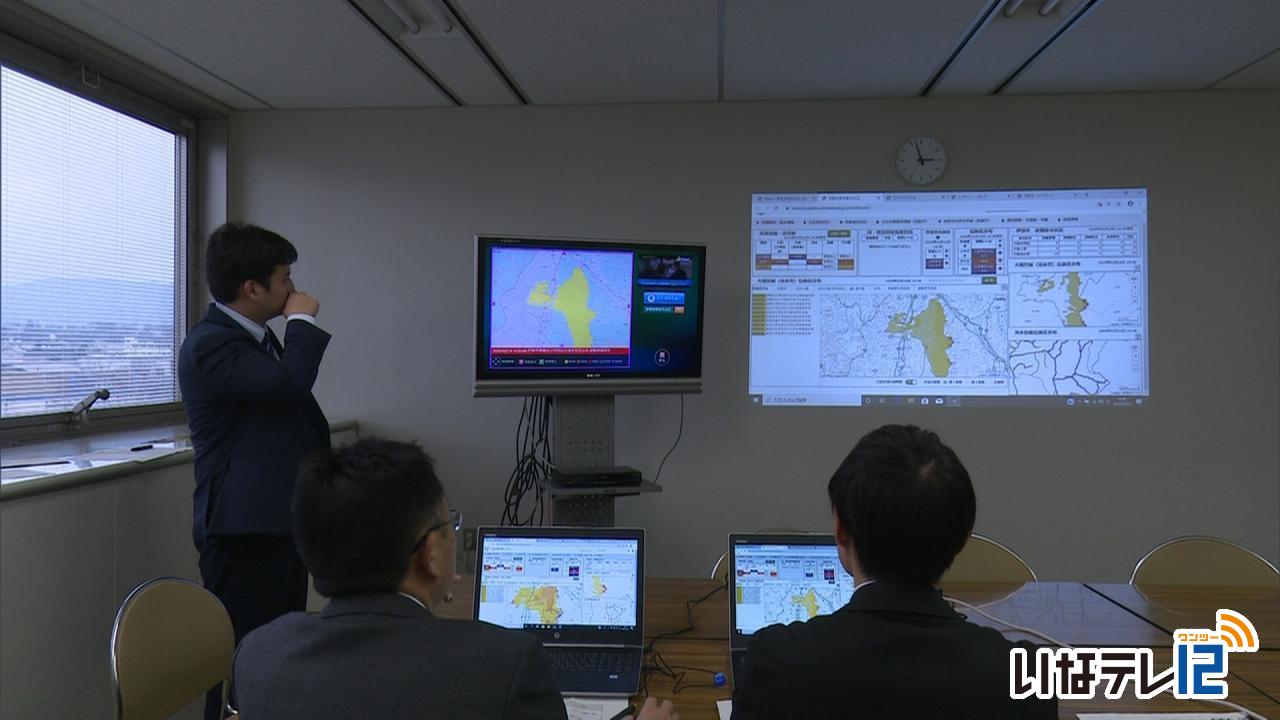

地図で表示 Lアラート実証実験

災害時に自治体から出される避難勧告などの情報をテレビ画面に地図で表示するLアラートの実証実験が、14日伊那市役所で行われました。

実証実験では去年の台風19号の気象情報を元に、伊那市危機管理課の職員が対応していました。

気象庁などから発令された大雨警報や土砂災害警戒情報などの気象警報が1つの画面に表示されます。

職員は、災害の状況に合わせ、避難勧告などを出す地区を文字・または地図から選ぶことができます。

するとLアラートへデータが送信され、情報がテレビ画面に地図で表示されます。

Lアラートは、自治体がテレビなどを通じて避難勧告などの情報を地域住民に伝達するシステムですが、これまで文字情報のみで、対象地域が分かりづらいなどの課題がありました。

総務省では地図情報を付け加えたLアラートのシステム構築を行っていて、社会実装に向け全国で実証実験を行っています。

今年度は伊那市を含め全国3か所で実験が行われました。

今回の実証実験は、伊那市が進めているライフサポートチャンネル事業の一環で行われました。

-

平和の文化祭 15日まで

絵画や写真などの作品を通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が15日まで高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には、絵画や写真など、高遠町や長谷の有志8人の作品が展示されています。

このイベントは、上伊那医療生協などで作る実行委員会が企画したもので、今年で2回目です。

こちらの作品は、愛知県の画家で1976年に58歳で亡くなった板野耿一さんの作品です。

長谷に住む息子の心一朗さんが出品しました。

「平和」をテーマに1960年代から70年代の生活の様子を描いたものだということです。

実行委員会では「文化活動が楽しめるのは平和のおかげ。作品を見ながら平和について考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

このイベントは15日までで、15日は午前10時から子供向けの木工体験などが予定されています。

-

申告相談会はじまる

17日からの確定申告を前に、市県民税や所得税などの申告相談会が伊那市の伊那市役所で14日から始まりました。

伊那市役所では住民税を中心に申告相談を行っています。

初日の14日は、午前中におよそ70人が訪れ、市役所の職員が相談の他、申請書の作成から提出までをサポートしていました。

訪れた人たちからは農業所得や医療費控除に関する相談が多くあったということです。

受け付けは午前8時30分から午後4時まで、期間は来月16日までとなっています。

なお高遠町総合支所・長谷総合支所は17日から来月16日までとなっています。+

税務署の申告は17日からで会場は、いなっせです。

-

小池さん緑十字銀章受章

長年にわたり交通安全に尽力したとして箕輪町木下の小池喜志子さんが「緑十字銀章」を受章しました。

14日は小池さんが伊那警察署を訪れ石坂達雄署長に受章を報告しました。

小池さんは、平成24年と25年に箕輪町交通安全協会の女性部長を務めました。

現在は、長野県交通安全協会と伊那交通安全協会の女性部長などを務めています。

石坂署長は「地域の交通安全を守りたい気持ちで活動してくれている。」と感謝していました。

緑十字銀章を県内で受章したのは、小池さんを含め12人だということです。

-

商議所女性会食料を社協に寄付

伊那商工会議所女性会は、保存がきく食料を集める活動、フードドライブによる食料を伊那市社会福祉協議会に13日、寄付しました。

この日は、伊那商工会議所女性会と、青年部のメンバーが伊那市の福祉まちづくりセンターを訪れ、篠田貞行会長に食品のリストを手渡しました。

フードドライブは、家庭などで利用されずに眠っている食品を持ち寄り、必要な人へ届けるものです。

寄付された食品は、今月8日に行われた小学生の職業体験イベントなどで集められたもので、レトルト食品やパスタ、米など、395点が集まりました。

伊那商工会議所が社協にフードドライブで食品を寄付するのは今回が初めてです。

伊那市社会福祉協議会は「多くの食品を寄付していただきありがたい、有効に活用していきたい」と話していました。

寄付された食品は、生活困窮者に届けられるほか、こども食堂で活用されるということです。

-

最高気温19度 春の陽気に

13日の伊那地域は、午後5時現在、最高気温が4月下旬並みの19度まで上がり、春のような陽気となりました。

13日の伊那地域の最高気温は、午後2時17分に19度まで上がり、4月下旬並みの暖かさとなりました。

伊那市の春日公園では、日差しが差し込む中、散歩をする人の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、14日(金)から16日(日)までは、最高気温は平年より10度程高く15度前後になりそうだとしています。

161/(金)