-

橋爪まんぷさんが伊那市社会福祉協議に寄付

伊那市の漫画家橋爪まんぷさんと伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」の唐沢寿男支配人が10日、伊那市社会福祉協議を訪れ同施設で昨年12月中旬から1月末まで開いていた橋爪さんのチャリティー展「まんが子墨(ねずみ)絵展」での収益金の一部2万円を寄付した。

橋爪さんは毎年同施設でチャリティー展を開いており、今年度は小林一茶の句を干支のねずみが演じた「まんが絵」を展示。展示作品やカレンダーなど販売した。額入りの「まんが絵」は特に好評で完売。

橋爪さんは「発表の場を提供いただけるのは創作活動をしている者にとって、本当にありがたいこと」と話していた。 -

伊那小6年剛組 通り町商店主たちとのお別れ会

伊那市の通り町商店街の活性化を願い活動してきた伊那小学校6年剛組(大沼聡教諭・31人)は11日夜、荒井区事務所で、今まで協同してきた商店主たちとのお別れ会を開いた。児童たちは各商店を紹介した冊子を披露、店主たちの人情を題材とした自主制作の映画を上映し、集まった関係者約20人に最後のエールを送った。

商店街の活気を取り戻したいと4年生のときから、自分たちで手がけた花や風鈴、ベンチなどをアーケードに飾り付けてきた剛組。5年生から取り組み始めたパンフレット作りは、3月初旬に完成した。49店舗の案内を載せたこん身の企画は、児童一人ひとりが取材し、各店、店主の魅力を言葉と写真で伝えた。

取り組みの集大成となった映画「通り町1丁目・2丁目の青空」は、活気あふれる昭和30年代の商店街にタイムスリップした子どもたちと商店主たちの出会いを描いた内容。児童たちは映画の中で、「昔の通り町の人たちも優しかった。それが今の通り町の人たちの人情になっている」との台詞に3年間の思いを込めた。

西村幹太君は「活動で目に見えた成果はなかったが、通り町の人たちのために役立ててうれしかった」と感想。通り町商店街振興組合の竹田一麿理事長は「みんなに元気づけられ、これからも通り町を発展させることを決意した。これまで通り町を愛してくれてありがとう」と感謝した。

商店主らの協力で印刷したパンフレット千部のうち約900部は市役所や市駅前ビルなどに置く。DVDに収めた映画は市立伊那図書館に寄贈する予定だ。

完成した「通り町パンフレット」を竹田理事長に贈呈する児童たち -

伊那市観光計画推進協議会

昨年策定した伊那市観光基本計画に基づく「市観光実施計画」(アクションプロジェクト)への提言を求める観光計画推進協議会が13日、伊那市役所であった。商工業や観光事業関係者など10人が集まり、市観光課が作成したアクションプロジェクトの内容を検討。実施計画そのものについては評価する声も多かった一方、「ここで挙げられたものがどれだけ実施されるかが問題」「これ以上議論を重ねるより、実際に一つひとつ実施していくべき」とする声もあり、観光振興の鍵は、実施計画に盛り込まれた内容を地域住民や関係団体が主体的に取り組むかどうかにかかっていることが明確となった。

市では観光基本計画に基づき、素案を作成し、その中から実際に実現していける内容を中心に7つの基本戦略からなる実施計画を作成。計画の中で▽既存観光資源の充実▽市民参加型の観光振興▽観光インフラの整備竏窒ネどを掲げた。

参加者からは、これまでこうした計画が作られるたび、結局は実践までにいたらずに終わっていることを懸念する声や、また、観光事業者であっても実際自分たちが観光振興に取り組む意欲が薄いことを指摘する声もあり、「観光はすぐに結果がでるものではないので、時間をかけて取り組んでいく姿勢も大切」などとする意見もあった。

同協議会は今後も会議を重ね、本年度中に方向性をまとめる。 -

美篶公民館で本の「表装」学ぶ

伊那市立伊那図書館は8日、5月にオープンする新しい美篶公民館図書室の開館準備の一環で、市民を対象とした「本の装備」講習会を公民館で開いた。同図書館職員が講師となり、地域の女性11人が新しい図書室に入る本を実際に表装し、・ス地域の図書館づくり・スに協力した。

講習は、新しく建てる図書室の開館準備を地域住民と一緒に行おうと企画した。講習は図書室に新たに入る約8千冊のうち、未表装の本の一部を使用。作業は汚れや、きずから本を守るため、ポリエチレンの粘着フィルムを表紙に張り付けた。

図書館職員の樋代千恵美さんは「本が長持ちするように気持ちを込めて行って」と呼び掛けながら指導。参加者の一人は「作業は楽しいし、新しい図書室に自分が表装した本が並ぶなんてうれしい。図書室がオープンしたら、自分が表装した本を探してみようと思う」と熱心に作業した。

本の装備講習会は15日、同公民館である。参加希望は、伊那図書館(TEL73・2222)へ。

図書館職員から本の表装の手順を学ぶ参加者 -

伊那公小学生将棋教室 集大成の総当たり戦

伊那市の伊那公民館講座「小学生将棋教室」の今年度最後の教室が8日、同公民館であった。市内と辰野町の1縲・年生45人が出席し、低学年、中学年、高学年別の総当り戦で、それぞれがこれまでの勉強の成果を試した。

閉講式で武田登公民館長は「これをきっかけに少しでも将棋を好きになってくれればうれしい」とあいさつ。指導者の一人で日本将棋連盟上伊那支部長の林朝治支さん(81)=同市中央区=は「みんなで楽しく将棋を打つことができた。これからもぜひ続けてほしい」と呼び掛けた。

高学年の部で優勝した伊那小6年の原悠一郎君は2年間、同教室を受講。「優勝できるとは思わなかったのでうれしい。教室で学校のクラスとは違う友だちと知り合えたし、将棋ができたことが楽しかった。中学へいっても将棋を続けたい」と感想を述べた。

小学生将棋教室は、児童たちの休日の時間を有効活用するため1996年から始まり13年目。本年は54人が受講し、昨年12月縲・月、月1、2回のペースで計6回の教室を開いた。

各部門の総当たり戦で上位入賞したのは次の皆さん(カッコ内は所属、学年)。

▼低学年 (1)竹中廉(手良2)(2)武田駿也(伊那東1)(3)弓田希(伊那2)▼中学年 (1)不動佳樹(伊那東4)(2)武井俊祐(辰野西4)(3)竹中創太(手良4)▼高学年 (1)原悠一郎(伊那6)(2)斉藤諒(伊那北6)(3)原千春(伊那5)

総当たり戦の表彰を受ける児童たち -

伊那公高齢者教室「すこやか学級」07年度終業式

伊那市の伊那公民館講座「高齢者教室すこやか学級」の07年度修業式が12日、同公民館であった。3年間の学習を終えた14人が修業。先輩学級の「福寿学級」や後輩ら約100人が見守るなか、それぞれが新たな旅立ちを心に決めた。

修業式で武田登公民館長は「3年間の学習、友との交流の中で人生の幅の広さ、潤いが持てたと思う。人は一生の間学び続ける。これからも楽しく学び、充実した日々が過ごせることを願う」と式辞を述べた。

高齢者教室の北原康孝会長(82)=同市日影=が「お互いに手を結び合い、これからも頑張っていこう」と祝辞。修業生代表の馬場武志さん(67)=同市狐島=は「これまで学んだ知識、教養、技能を生活に役立て、互いに思いやりの心を持ってこれからも歩んでいきたい」と答えた。

高齢者教室は3年間の「すこやか学級」と同学級を修業後に進級することができる「福寿学級」の2学級がある。それぞれマレット交流会や歴史、健康講座などの月に1回ある全体学習のほか、園芸、木彫、水墨画などのクラブ活動を展開しながら仲間づくりに励んでいる。

修業証書を受け取る卒業生 -

春高伊那駅伝出場の中村選手 北京五輪代表決定

春の高校伊那駅伝に出場した経験のある、名古屋国際女子マラソン大会優勝の中村友梨香選手(21)=天満屋=が10日、北京五輪代表に正式決定した。当時2年だった中村選手は春高伊那駅伝2003大会で、西宮(兵庫)の第1走者として出場。区間順位10位、チームは8位だった。

08大会は23日、伊那市の陸上競技場を発着点としたコースで行い、男子87校(前年比6校増)、女子54校(同8校増)の計141校がエントリーしている。 -

第26回伊那市長杯南信ジュニア卓球選手権大会

第26回伊那市長杯南信ジュニア卓球選手権大会は8日、県伊那勤労者福祉センター体育館で行った。31団体から小学生縲恪mZ2年の356人(男子207人、女子149人)が出場し、男女それぞれでシングルス、ダブルスのトーナメントを繰り広げた=写真。

結果は次の通り。

【男子】

▽シングルス (1)川上哲平(下伊那農高)(2)塩沢大樹(下伊那農高)(3)小西良介(下伊那農高)下平晋也(南箕輪中)(5)矢沢拓斗(岡谷工高)諏訪宝(辰野JSC)沢田恵佑(下伊那農高)原崇久(飯田高)

▽ダブルス (1)塩沢大樹・川上哲平(下伊那農高)(2)小西良介・沢田恵佑(下伊那農高)(3)伊藤慈雨・矢沢拓斗(岡谷工高)原崇久・横山智(飯田高)

【女子】

▽シングルス (1)森岡彩乃(飯田長姫高)(2)松下静香(飯田長姫高)(3)牛山雅美(伊那西高)古瀬遥香(飯田風越高)(5)元島晶代(飯田高)熊谷春音(飯田風越高)林愛美(飯田高)鈴木彩華(赤穂高)

▽ダブルス (1)森岡彩乃・松下静香(飯田長姫高)(2)林愛美・元島晶代(飯田高)(3)古瀬遥香・熊谷春音(飯田風越高)牛山雅美・柴美由紀(伊那西高) -

来年度、検討委員会設置

伊那市教育委員会は来年度、現在の耐震基準を満たさず、建設から40年前後が経過する同市中央区の市民会館と伊那公民館の改築の在り方について検討する委員会を立ち上げる。08年度当初予算に委員会運営費など37万5千円を盛り込んだ。

生涯学習課によると、委員会の構成メンバーは、両施設の利用団体の代表者ら市民が中心で、来年度以降に詳細を決める予定。「両施設の今後の在り方について、市民と一から考えていきたい」とし、年度中を目標に方向付けしたいという。

市民会館は1963年の建築で、鉄骨コンクリート造り一部2階建て、延べ床面積2600平方メートル。伊那公民館は71年に建築し、鉄筋コンクリート造り、76年に4階部(講堂)を増築し、延べ床面積1500平方メートル。

市民会館は97年度に実施した耐力度測定で「経過年数とともにさらに耐力度が落ちる」、伊那公民館は98年度の耐震検査で「3階と4階の結合部分が老朽化。状況が悪い」とそれぞれ専門家が指摘。同課は「調査から約10年が経ち、早急に検討する必要がある」としている。

施設の利用者数が検討材料の一つとなる。市民会館は大小のホールを持つ県伊那文化会館の開館により、88年度10万2千人の利用は翌年度6万2千人に激減。ホールを備えた市生涯学習センターが供用開始した2003年度は2万3千人まで減り、その後は微増している。伊那公民館は急激な減少はみられず、06年度の利用者数は5万2千人。

伊那公民館(手前)と市民会館 -

伊那市の子育て支援センター有料化案に対し、新日本婦人の会伊那支部が反対署名を提出

来年度から子育て支援センター有料化する方針の伊那市に対し10日、新日本婦人の会伊那支部(木内律子支部長)が、これまでに集めた536人分の反対署名と陳情書を小坂樫男市長に提出した。

子育て支援センターの有料化は来年度予算案の中に組み込まれており、市は3月議会の採択を受け、4月から有料化していく方針でいる。

同支部では3月1日から有料化反対も署名集めを開始。議案の中に有料化案が含まれているということで、これまでに集まった署名を急きょとりまとめ、市議会に提出することにした。

木内支部長は「『若いお母さんたちが安心して相談できる施設を』ということで設置のための活動をしてきた。登録制などになってしまうと行きたくても利用できない人も出てくると思う。気楽に誰でも利用できる施設であるため、ぜひ無料のままで続けてほしい」と訴える。

今回提出した署名は第1次分としており、署名活動は今後も続けていく。

また、伊那市の子育て支援団体「子どもネットいな」は、子育て支援センターの有料化の再検討を求める文書を伊那市議会社会委員会に提出している。 -

映像祭で猿の絵物語を披露

伊那ビデオクラブなどが主催する「伊那映像祭2008」が9日、伊那市生涯学習センターであった。伊那市内に伝わる猿の民話をもとにした絵物語や3年間にわたるハッチョウトンボの記録など6作品を上映した。

猿の民話は全国各地で親子間の痛ましい事件が相次ぐ中、親と子のきずなを深めてほしいと願い、長谷の「孝行猿」と東春近殿島の「親子猿物語」を取り上げた。地域づくり事業の一環として市の委託を受け、伊那ビデオクラブ(飯島尚美会長、30人)が制作した。

原画を紙芝居のようにビデオカメラで撮影し、語りなどは地元の高校生や劇団メンバーらの協力を得た。

会場には観客300人が詰めかけ、親子の愛情の深さを描いた作品に見入った。猿が動くなど静止画が映像のように流れる場面もあり、技術の高さをうかがわせた。

また、05縲・7年にかけて撮影した、新山区に生息する世界一小さいトンボの記録「ハッチョウトンボの生態と保護」や、クラブ員河野恒さんによる「俳人・井上井月」も上映。

飯島会長は「資料収集、シナリオ作成、撮影、編集など苦労したが、多くのことを学ぶことができた」と話し、民話の伝承やハッチョウトンボの保護育成につながることを期待した。

市は3月中に猿の絵物語などを収めたDVDを市内の小・中学校、保育園、図書館などへ配る。 -

小学生に野球指導

伊那市の伊那弥生ケ丘高校と伊那北高校グラウンドで9日、小学生への野球技術指導があった。市内のスポーツ少年団員が対象で、県高校野球連盟上伊那支部の野球部監督からボールの投げ方やバッティングを教わった。

野球指導は上伊那少年野球連盟の申し出で、小学生に基本技術や心構えを習得してもらおうと取り組んでいるもの。小学生を集めた野球指導は県内で上伊那だけで、本年6回目を数えた。

弥生の会場には、市内竜東地区の6スポ少から小学校4、5年生60人が集まった。

高校の野球部監督2人を講師に「ボールを握るときは、人差し指と中指を広げすぎない」「ボールを放すとき、中指を引っ掛けてボールに回転を加えて遠くに投げる」など指導。弥生の野球部員30人余もサポートした。

小学生はグラウンドに散らばり、ボールの握り方や腕の角度などを確認しながら繰り返し、ボールを投げて練習した。

野球指導は、16日に駒ケ根工業高校、23日に箕輪工業高校でもある。 -

バロックアンサンブル「リュストレ」が演奏

伊那市の伊那北地域活性化センター「きたっせ」で9日、バロックアンサンブル「リュストレ」の演奏会があった。ドイツ留学する山寺出身の小池香織さんが出演。会場には知人や地域住民らが詰めかけ、古楽の響きに耳を傾けた。

「リュストレ」はブレーメン州立芸術大学に通う音楽家4人で構成され、17縲・8世紀のバロック時代に残された舞踏譜をもとに、宮廷で演奏されたバロックダンスとその音楽を再現、ドイツを中心に演奏活動をしている。

演奏会は「バロックの舞と音楽の調和」と題し、カスタネットを鳴らして踊るバロックダンスに合わせたスペインの「フォリア」をはじめ、「恋のうぐいす」「嘆き」など10曲を披露。

山梨県の工房から運び込んだチェンバロ、足で支えて弾く弦楽器ヴィオラ・ダ・ガンバ、リュートなどで優雅な音色を響かせた。

小池さん(26)は「地元で演奏できることを幸せに思う。なかなか触れる機会の少ないバロック音楽や楽器を知ってもらえれば」と話した。

日本公演は初めてで、春休みを利用し、東京など3カ所で公演をこなした。 -

SBIイー・トレード証券伊那支店春の個人向け国債キャンペーンとミニセミナー

伊那市伊那のSBIイー・トレード証券伊那支店は6日縲・1日、「春の個人向け国債キャンペーン」を展開している。

第22回個人向け国債(変動金利型10年)と第10回個人向け国債(固定金利型5年)が対象で、期間中に合計50万円以上購入すると、購入金額に応じた額(50万円以上100万円未満千円、100万円以上200万円未満3千円、200万円以上300万円未満6千円など)がキャッシュバックされる。

また17日からは、同店がこれから投資を始めたい人や投資の基礎を学びたい人などに向けて開いているミニセミナーを連日予定(3月20日は除く)。会場同店、受講無料。「カバードワラント入門講座」「オンライントレード講座縲怺賰b編縲怐v「信用取引入門講座」「FX入門講座」など。詳細はホームページ(http://www.etrade.ne.jp)の全国ミニセミナーページ参照。各セミナーの前日までに電話かホームページで申し込む。

申し込み・問い合わせは、SBIイー・トレード証券伊那支店(TEL72・6184)へ。 -

長野日本電気がNECディスプレイソリューションズと共同開発

伊那市の長野日本電気(NEC長野)とNECディスプレイソリューションズが共同開発したタッチパネル内臓の32型液晶ディスプレー「MultiSync LCD3210‐TC(J)」が10日に出荷を開始した。タッチパネル内臓のディスプレーはNECディスプレイソリューションズとしても初めての製品となる。

画面に直接触れることにより操作するタッチパネルのディスプレー。その方式として、同商品では耐久性などに優れ誤動作しにくいアナログ容量結合方式を採用している。またタッチパネル内臓タイプのため、ほこりが入りにくく、病院や図書館、学校、会社のパブリックスペースなど公共空間での案内表示にも適している。

NECディスプレイソリューションズからディスプレーの製造の委託を受けているNEC長野は、今回初めて製品開発に携わった。10人の社員が開発プロジェクトに参加して、製造、品質、製品評価などに優れた同社の特性を生かした。

同社ではこれからもタッチパネル内臓の液晶ディスプレーなどの製品開発や設計に注力していく方針。開発に携わった社員たちもさらなるラインナップの開発に意欲を燃やしている。 -

みはらしの湯で日本の伝統文化を学ぶ地元小学生が入浴客にお茶のお手前を披露

伊那市西箕輪地区の「伝統文化子ども教室」(重盛栄子代表)で学ぶ小学生が8、9日、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で、抹茶のお手前と生け花を披露している。訪れた入浴客は同教室で学ぶ1年から6年生までの児童に、抹茶をふるわれ、心を和ませている=写真。

日本の伝統文化を知るとともに、子どもの頑張る姿を見てもらおう竏窒ニ、毎年この時期に行っているもので、これまでは抹茶の無料サービスだけだったが、今年は桃の花を使った生け花も披露することにした。 -

上伊那和裁連盟と日本和裁士会上伊那地区が合同針供養式を開催

上伊那和裁連盟(竹入良子会長)と日本和裁士会上伊那地区(橋爪エイ子地区長)による合同針供養式が8日、伊那市の常円寺で執り行われた。針仕事に携わる上伊那地区の和裁士など約45人が集まり、1年間お世話になった針に感謝の気持ちを伝えるとともに、その労をねぎらった=写真。

全国的には2月8日に行われることが多い「針供養」。同地区でも、針仕事に携わる2団体が45年前から毎年針供養を執り行ってきたが、和裁士の高齢化が進む中、数年前からは最も寒さが厳しい2月ではなく、ひと月遅れで供養式をしている。

また昨年からは、本来僧侶が身に付ける「絡子(らくす)」を針供養のためだけに作り、身に付けて参加する取り組みもしており、今年も数人が絡子を着用して式に臨んだ。

竹入会長は「絡子を縫う時は本当に感謝の気持ちを込め一針一針を縫わせてもらっている。お世話になった針に感謝の思いで供養したい」とあいさつ。

その後、角田泰隆住職が経を読み上げ、参列者は教壇の前にに置かれたこんにゃくにまち針を刺し、針の労をねぎらった。 -

高木東六の歌によせて 講演会&ミニコンサート

伊那市生涯学習センターで8日、「人生はハーモニー竏注vリ東六の歌によせて」があった。故高木東六の長女緑さんの講演会と、60歳以上の女性で構成する合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」のミニコンサートがあり、市民大学の受講生ら約300人が集まった。

作曲家高木東六は伊那市名誉市民。1945(昭和20)年、東京で空襲にあい、伊那町(現伊那市)に7年半、疎開していた。

緑さんは「父・東六を語る」と題し、伊那に疎開する際、作曲家山田耕筰から「作曲をやりなさい」と楽譜や鉛筆などが渡されたエピソードを交え「天竜川が近く、アルプスが展望でき、小鳥のさえずりが聞こえる伊那の自然環境は、創作意欲をそそった。伊那に来たことは意味があったと思う」と話した。また、筋書きを変えたオペラ「春香」の作曲や「あるがまま、くよくよしない」健康法なども紹介。

高校生のとき、高木東六の歌唱指導を受けた「ベラボンコーラス」メンバーの竹松成就さん=富県=は厳しかった練習風景を振り返った。

ミニコンサートでは、高木東六作曲・編曲した「水色のワルツ」「赤い靴」「伊那市の歌」など、市内で音楽教室を主宰する唐沢澄恵さんの独唱(ソプラノ)を含めて7曲を披露、会場から拍手を集めた。 -

スマートインターチェンジ調査事業 伊那市

伊那市は08年度当初予算に新規事業「スマートインターチェンジ調査事業(小黒川パーキングエリア)」を盛り込んだ。同事業には300万円を充てている。

スマートインターチェンジとは、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるETC搭載車両専用のインターチェンジ(IC)のこと。

市は小黒川パーキングエリアにスマートインターチェンジを設けることにより、企業誘致に有利な流通路の確保、広域観光の推進、県伊那文化会館や市営陸上競技場などへの交通の利便性の向上などを考えており、来年度はIC形状比較検討、レイアウト計画、計画交通料の推計、採算性B/Cなどスマートインターチェンジ設置へ向けての準備を進める。 -

「ちぎり絵ゆ~ゆ~高遠山田教室」 作品展

伊那市高遠町上・下山田の女性でつくる「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」(丸山球子代表・7人)は19日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで作品展を開いている。アネモネやアジサイなどの花、山や滝などの風景を題材とした、和紙の温かみを伝える24点が来場者の心を和ませている。

作品は、色や染め方が異なる約300種類の和紙の中から、それぞれが自分のイメージに合った紙を使って制作。講師の北原よしゑさん=駒ヶ根市=は「同じ作品を作ろうと思っても出来上がりは違う。一枚一枚がオリジナルであるところが魅力」と語る。

同教室は発足5年目。月1回のペースで開き、1縲・月は上山田公民館、7縲・2月は下山田公民館を会場に使っている。単独の作品展は初めてで、これまでの自信作を多くの人に見てもらおうと企画した。

丸山代表は「ちぎり絵の材料をもらったとき、最初は不安だが、だんだんと作品が出来上がってくると楽しくなる。時間をかけて作ったものほど愛着がわき、手放せなくなる」と話している。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時半縲恁゚後5時10分。

色とりどりの和紙が温かみを伝える「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」の作品展 -

伊那小6学年 総合活動を振り返る

伊那市の伊那小学校6学年(4クラス・121人=ジャンボ元気ッズ)は6日夜、市駅前ビルいなっせで各クラスの総合活動の成果を披露するシンポジウムを開いた。会場は保護者や地域住民で満席。それぞれの活動について報告し、意見を交わし合いながら学習を振り返った。

ジャンボ元気ッズがシンポジウムを開くのは初めて。毅組は太鼓を使った活動の中で勉強した民俗芸能、正組は白毛もち米作りと普及活動、礼組はオリジナル釉薬や・ス家宝・ス作りなどの陶芸、剛組は地元商店街の活性化に向けた取り組み竏窒ノついて発表した。

このうち正組は5年生のとき、本で調べたり、人に聞いたりして種もみを発芽させることから開始。市内で白毛もち米を生産している農家の協力もあり、収穫を無事に終えることができた。児童の一人は「草取りや虫取りなど、この活動を通じて、農家の人の苦労が分かった」と感想を述べた。

収穫のときに手助けした、児童の一人の祖父・小林貢さんは「農業は天候に左右されるし、無農薬で育てることは大変に努力がいる。自分たちで研究し、2年間一生懸命やってきたことは素晴らしい」と子どもたちの活動を評価した。

しら毛もち米作りに挑戦した正組の発表

太鼓を使った民俗芸能に取り組んだ毅組の発表 -

信州伊那アルプス街道推進協議会が景観育成住民協定地区を対象とした勉強会を開催

信州伊那アルプス街道推進協議会は7日、市内で景観育成住民協定を結ぶ12地区の関係者を対象とした勉強会を開いた。各地区で中心的に景観育成に取り組む住民ら約15人が参加。県の景観育成に対する取り組みや、現在積極的に景観保護のための活動に取り組んでいる地域の事例発表などがあり、それぞれの課題、今後のあり方を考えた=写真。

市内には、景観保護を目的とする住民協定が12地区で結ばれているものの、これまで情報交換をする場がなかった。そこで今回、それぞれの取り組みを知るとともに自分たちの地区で景観育成を進めていくためにはどうすればいいかなどを学ぶ勉強会を企画した。

事例発表では、現在県の景観育成特定地区への指定を目指し、活動を進めている西箕輪ふるさと景観住民協定者会と田園と桜のある風景の保全に取り組む青島区田園地帯景観育成住民協定者委員会が、それぞれ発表。

青島地区の矢島信之委員長は、協定を結んだ97年から、現在にいたるまで同地区内にある美しい田園風景が地区の住民らによって守られていることを示す一方「今は農地が保持されているが、どんどん年代が変わり、農業形態も変わってきている」と指摘。そんな中、次世代の担い手に田園を継承していってもらうことなどが、今後、美しい田園風景を維持していくのに必要であることなどを示した。 -

旧井沢家住宅 「干支の子色紙絵展」

伊那市西町区の旧井沢家住宅(市有形文化財)を管理する「伊那部宿を考える会(田中三郎会長)」は24日まで、同住宅で今年の干支(えと)のネズミを題材とした色紙絵展を開いている。地域住民が描いた日本画を中心に、掛け軸や置き物など約30点を並べている。

展示は、「毎年、干支に関する作品展を開いていこう」と、同会役員が話し合って企画した初めての試み。作品は地元の日本画愛好者でつくるグループに出品を依頼したものが多く、サツマイモやトウモロコシ、ニンジンなどをかじる、かわいらしいネズミの姿などを描いている。

このほか、同市境南の漫画家・橋爪まんぷさんがネズミをテーマに描いた、イラスト約40点を千円で販売している。

入館料は一般200円、小中学生100円。休館日は火曜日。午前9時縲恁゚後4時。

会場に彩りを添えている「干支の子色紙絵展」 -

はら美術で篠田明子の作陶展開催

人間国宝、故・近藤悠三氏の陶技を伝承する篠田明子さん(45)=池田町=の作陶展が11日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。染め付けを中心に釉裏紅、瑠璃、白磁など、さまざまな技法で仕上げあれたつぼや花入れ、茶器、皿など約200点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

篠田さんは松本市出身。故近藤悠三氏の孫であり、その弟子であった父のもとで陶芸を学んだ。その後も自身の技を追求するため、さまざまな技法を習得。さまざまな展覧会で入選し、93年には国際陶芸ビエンナーレでも入選を果たした。

はら美術での個展は6年ぶり。今回は新作約200点をそろえた。さまざまな作品の中でも、呉須一色でつくる「染付」は篠田さんの思い入れも強く、モチーフとする野の草花の表情を、色の濃淡のみでつぶさにとらえている。

篠田さんは「形、技法とも、一人がこれだけさまざまな作品をつくることは、ほかにはないと思う。楽しんで見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

上伊那の合併 4、5年の間はないだろう

上伊那の合併について、小坂市長は6日、「他市町村から申し入れがあれば別だが、こちらから積極的に働きかけるのは市民感情からも難しい」とし、4、5年の間はそういう動きにならないだろうとの考えを示した。馬場秀則議員の市議会一般質問に答えた。

「上伊那一つという方法もあったが、伊南で合併協議が進んでいたことから、伊北での合併協議となった」と3市町村の合併経過を説明。

現在は「新市の一体感を醸成することが求められている」と話した。 -

伊那北保育園、地域のボランティアを迎えて感謝を伝える

伊那市の伊那北保育園(松・ス政恵園長)の園児140人が6日、この冬園の駐車場などを雪かきしてくれた地元のボランティア3人を迎えた感謝の気持ちを伝えた。

140人の園児が通う同園には、園内3カ所に駐車場があり、保護者会などが雪かきをしているが、手が回りきらないのが現状。そんな中、近くに住む地域住民が例年雪かきに協力してくれている。特に雪の多かった今年も、雪が降るたびに自分のうちで使っている除雪機などを使って雪かきをしてくれ、同園では、その感謝の気持ちを込めた交流会を開くことになった。

園児らは、これまで練習してきた剣玉やこま回し、歌などを披露。園を訪れた3人も、園児の様子を笑顔で見守った。

その一人、平沢正憲さん(75)は「地域の子どものために自分のできる限りのことをやろうと思ってきた。あまりに年代が違うから、戸惑いもあるけど、子どもは元気でかわいい」と話していた。

また、松・ス園長は「地域の方に助けていただいて、本当に感謝している。保育園を知ってもらうのにも良い機会なので、おりを見て交流会を続けていければ」と話していた。 -

伊那弥生男子ソフトボール部 全国選抜大会へ

高校ソフトボールの第26回全国男子選抜大会(21縲・4日・静岡県富士宮市)に伊那市の伊那弥生が出場する。選手たちは「安定感のある守備」を武器に前回果たせなかったベスト8を目指し、毎日の練習に励んでいる。

伊那弥生は、昨年9月末にあった県大会の代表決定戦、飯山北を7竏・の5回コールドで下し、2年連続の全国大会出場を決めた。全国の舞台は各都道府県代表45チームが参加し、4日間のトーナメントを展開。初戦は九州の雄、玉名工(熊本)と対戦する。

チームが許した失策は県大会、同11月初旬の北信越新人大会の3試合を通じて1試合に1回程度。ドロップボールやチェンジアップなどの変化球が多彩な主戦で主将の原卓を中心に守備で試合の流れをつくる。「攻撃力は劣ったが、今年は守ってコツコツと点を加えたい」と小林光二監督は語る。

原卓主将は「守備が安定しているのでミスがなければ上位も狙える。相手は関係なく、自分たちのソフトボールが出来れば」と意気込む。 -

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰

伊那市子ども会育成会連絡協議会(畑房男会長)は3日夜、同市役所で年度末総会を開き、長年にわたり青少年健全育成に尽力してきた、美篶青少年育成会(畑房男会長)と御園青少年育成会の茅原等さん(45)、三井敦司さん(38)の2人を表彰した。

美篶青少年育成会は1979(昭和54)年の設立。12地区800人で構成し、ふるさと再発見、護身術講習会など特色ある取り組みを展開する。

茅原さん、三井さんは推進委員として2001年から6年間、PTA、区、公民館事業と連携し、花いっぱい活動、魚つかみ大会などの企画を通じて青少年育成に尽力する。

連絡協議会の畑会長は「青少年が健全に育たないと日本の未来はない。長い間ありがとう」とあいさつ。

美篶青少年育成会総務部長の福岡衛さん(53)は「先輩方が築いた伝統をつなげるため、これを契機にさらなる活動を推進したい」。茅原さんは「今後も子ども会、地域の活動に頑張っていきたい」。三井さんは「活動の中で地域や人のありがたみを感じた。これからも自分なりに努力したい」と話した。

伊那市子ども会育成会連絡協議会表彰を受ける表彰者 -

伊那市の栄養教諭

駒ケ根市中沢

岩根美ゑ子さん(59)

学生の時、寝坊して朝のバスに乗り遅れそうになって「朝ご飯は食べない」と、家を出ようとした。しかし母は、玄関先まで朝ご飯を持ってきてくれた。そんな記憶がある。

「そういう家庭で育ったから、自分は朝食を食べないなんてあり得ない。でも今は、朝食を食べない子や、食べてもパンとジャム、ご飯とふりかけだけっていう子も多い。今の子どもたちは、食べ物が有り余っている中にあって、自分の体を守るためには何を食べたらいいのか分からないでいる。子どもたちには、こういう環境下で自分の体をどう守るかを伝えていくことが大切だと思っています」と語る。

伊那市立東部中学校の生徒や職員、約900人分の学校給食を預かる栄養職員。また、本年度からは伊那市の「栄養教諭」として、学校、家庭、地域における食育の推進に取り組んでいる。

学校栄養職員となって38年。食育の必要性はひしひしと感じてきたが、いざやるとなると、課題は山積している。当初栄養教諭に任命された時は「本当に自分で役割を果たしていけるのだろうか」と悩んだ。

しかし「大丈夫大丈夫、私たちもやるから」と仲間の栄養士16人が声をかけてくれた。

「それで自分も『よし、やってやろう』って思いが固まった。それにすごく助けられました」と振り返る。 -

西箕輪ふるさと景観マップが完成

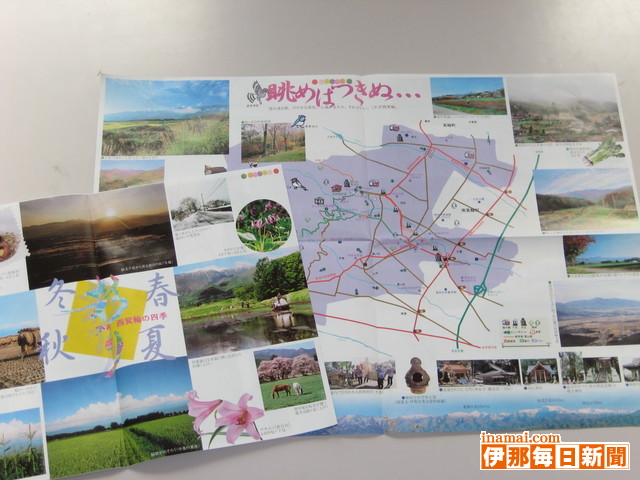

西箕輪ふるさと景観住民協定者会(小池知志会長)はこのほど、西箕輪地区から望むことができるさまざまな景観スポットを示した「西箕輪ふるさと景観マップ」を作成した=写真。

同会では、県の「景観育成特定地区」になるべく、現在その手続きを進めている。また、地区内の景観を保護する取り組みも展開しており、マップ作りもその一環。地区全体を把握するマップを通して、農村地帯の豊かな景観を改めて見直してもらおうと考えた。

マップはA2判で四つ織り。四季折々の美しい風景写真を掲載するとともに、マップに記した24カ所の光景が、地区のどこで見られるかを記している。この事業は県の地域発元気づくり支援金の採択も受けている。

マップ作りを進めてきた山口通之さんは「まずは地区の人たちに西箕輪の景観の素晴らしさを改めて知ってもらいたい。また、外から来る人にもこの地域の良さを知ってもらえれば」と話していた。

マップは5千部発行しており、西箕輪地区に全戸配布するほか、市内の公共施設などへ配布する。

42/(水)