-

西駒山荘へ荷上げ

夏山シーズンに向け、20日、中央アルプス北部に建つ市営西駒山荘への荷上げ作業があった。食料や燃料など1・2トン分を鳩吹公園から山荘までヘリコプターで運び、登山者を受け入れる準備を整えた。山荘の営業期間は7月14日縲・0月8日。

荷上げは当初、19日だったが、悪天候のため、順延。

荷作りした米や野菜、発電機などを2回に分けて運び、山荘で市職員、管理人の3人が入り口の雪かきや荷物の整理などに当たった。

昨年7月、豪雨災害の影響で利用者数が落ち込んだが、市観光課は例年並みの400人を見込む。

収容人数は40人。料金は1泊2食付きで大人7500円、小学生6300円。

周辺にはコマクサの群生地などがある。

予約は、市観光課(TEL78・4111)へ。 -

高校改革プランの今後の進め方について上農定時制振興会としては方向性示さず

上伊那農業高校定時制振興会(会長・小坂樫男伊那市長)の総会が21日、同校であった。08年度実施の新しい多部制・単位制高校に統合する準備が進む中、一部の委員からは「箕輪工業高校との統合について振興会としての方向性を示すべき」という声があったが、会の進行役を務めた副会長の北原明伊那市教育長は「振興会の本来的な意味と異なる」として、同会としては意思決定しない方針を示した。

総会に出席した白鳥保太郎定時制部会長代行はこの日、多部制・単位制となる現・箕輪工業高校に上農定時制が統合されることで懸念される交通面、教育環境面などの問題点を改めて指摘。「上農定時制の生徒にとって本当に良いことなのかどうかを検討し、一つの結論を出すべきでは」と意見を求めた。

これに対し北原副会長は「振興会の本来の主たる任務は現在いる生徒を経済的面から支援すること。県の施策に異議を申し立てる組織ではないと思う。個人的に定時制の存続を求めることは妨げないが、振興会としては意思決定して動くことはできかねる」とした。

現在同校については、同窓会定時制部会のメンバーが中心となって「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」を発足し、県会や市議会に存続を求める陳情書の提出などをしているが、県が14日に「高校改革プランの今後の進め方」では、「箕輪工業高校の多部制・単位制高校への転換と上伊那農業高校定時制の統合は施設・設備を整備しながら08年度に実施する」という方針が示されている。 -

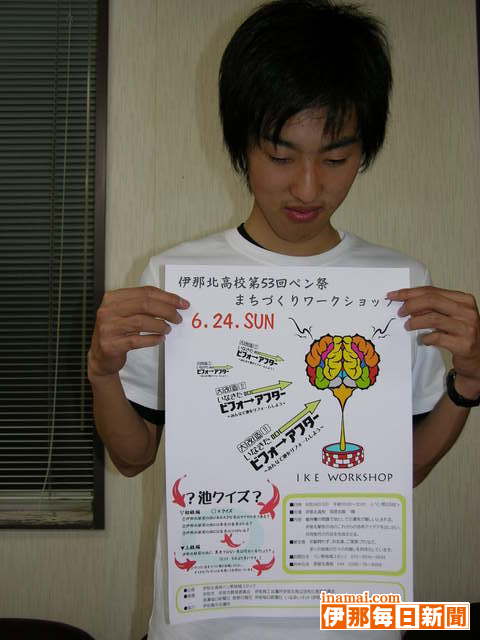

伊那北高校ペン祭で開くまちづくりワークショップ参加者募集

伊那北高校ペン祭地域スタッフは現在、6月24日に開くまちづくりワークショップ「大改造!!いなきた→ビフォ→アフター」の参加者を募集している。

ワークショップのテーマは「維持費の問題で運用が難しいとされている伊那北駅前にある池を、今後、どのように活用していけばよいか」。地域に密着したテーマを通して幅広い年齢層の人たちに地域づくりに関心をもってもらい、ペン祭を訪れてもらおうという思いが込められている。

ワークショップの中で出されたアイディアはレポートとしてまとめ、池を所有する伊那市と池を管理する地元地区に提出する。

開催時間は午前10時縲恊ウ午。同校同窓会館1階で開く。参加自由。

また、当日はこの池に関するクイズを実施。初級編は丸ばつクイズ。(1)伊那北駅前にある池にある大きな木はサクラの木である?(2)伊那北駅前の池には赤色の金魚がいる?(3)伊那北駅前の池には白色のコイがいる?竏窒フ3問で、上級編は伊那北駅前の池にいる黒色でない魚の数を当てる問題。問題の答えが分かり、ペン祭当日に来場した人にはプレゼントを贈呈する。

参加申し込みは伊那北高校(TEL76・8969)、問い合わせはペン祭地域スタッフ(TEL070・5519・9593)へ。 -

ミヤマシロチョウを守れ!!

伊那市は18日、同市高遠町の入笠山で、県天然記念物のミヤマシロチョウ(シロチョウ科)の食草であるメギの苗木100本を植栽した。高遠、高遠北小学校の4年生計65人と県自然観察インストラクターの征矢哲雄さん(77)=南箕輪村=らが実施。児童たちはメギ特有の鋭いとげに注意しながら丁寧に植えていった=写真。

ミヤマシロチョウは絶滅が危惧(ぐ)される標高1400メートルから1800メートルに生息する高山蝶(ちょう)。7月中旬から8月中旬まで舞い、1匹辺り150個を産卵する。幼虫期にはメギやヒロハヘビノボラズの歯を食べて成長する。

征矢さんによると、7年前、動植物や地質などの自然環境基礎調査で入笠山に生息するミヤマシロチョウの激減を確認。5年ほど前から旧高遠町と協力し、環境保全への意識を高めるための学習会を開始し、毎年、100縲・00本のメギの苗木を植栽してきた。

「入山する観光客が増え、とげのあるメギが伐採されたことやミヤマシロチョウが乱獲されたことが減少の原因」と征矢さん。「直ぐ蝶は増えないかもしれないが、行動を通して郷土の自然の大切さを実感してほしい」と呼びかけた。

児童たちは、掘った穴の中に肥料を施し、高さ50センチほどの苗木を植栽。高遠小学校の米山優哉君(9つ)は「ミヤマシロチョウは図鑑でしか見たことがなかったので、これできっと本物が見れるはず」と話した。 -

問屋の歴史後世に

明治初期まで高遠藩の命により旧伊那街道・伊那部宿の問屋役を務めてきた家系の根津さつ子さん(85)=伊那市西町=が19日、屋号札などの所蔵品を同市に寄贈した。親せきらと一緒に市役所を訪れ、小坂樫男市長に寄贈品約40点を披露=写真。市はこれらの品を同地区の旧井沢家住宅で保管していく考え。

根津家は1691(元禄4)年から明治初期にかけて問屋役を務めた家系。その役割として、大名、旗本、幕府人などの通行人や公用の荷物、文書の伝達をした。郵便制度が制定された1872(明治5)年には、伊那地区最初の郵便取扱所になったという。

寄贈品は屋号札をはじめ、「問屋印」「郵便御用辞令(書状)」「製薬秘伝書」などの貴重品ばかり。大名や旗本の宿泊所として利用のあった問屋ならではの品として、飯田藩主や伊那県初代知事などの名前が入った「宿札」も寄贈した。

根津家11代目の夫・清志さんが昨年秋に他界し、さつ子さんは今後の活用方法として所蔵品の保存、管理、活用を依頼する形になった。さつ子さんは「後世に問屋の歴史が有効活用されれば本望。主人が残してくれた品を皆さんに見てほしい」と話した。 -

練習成果を壮行会で披露・伊那消防署

伊那消防署で19日、同署から県消防救助技術大会(23日・長野市、県消防学校)に出場する選手のための壮行会があった。出場者らは4月中旬から積み重ねてきた練習の成果を伊那消防組合長の小坂樫男伊那市長らの前で披露した=写真。

2人が空気呼吸器を装着し、塔上のスタート地点より下り、要救助者を抱えて搬送・救出する5人一組の「引揚救助」を発表した。同署は昨年、安全・確実性、所要時間を評価する同競技で県内8本部中4位を獲得している。

小坂市長は「大会で日ごろの練習成果が十分に生かされることを願う」と激励。救助隊の山岸浩示隊長は「伊那消防署の名に恥じない成績を残してきたい」と決意表明した。

壮行会では、高遠消防署の「ほふく救出」に出場する選手らの紹介もあった。

伊那市など4市町村でつくる伊那消防組合管内の署から県大会の種目「引揚救助」「ロープブリッジ救出」「ロープブリッジ渡過」「ほふく救出」など4種目に5チーム、13人が出場する。 -

伊那北高校吹奏楽部定期コンサート

伊那北高校吹奏楽部(栗林みな美部長)による第52回定期演奏会が17日、伊那市の県伊那文化会館であった。1縲・年生の87人が多彩な曲目でコンサートを繰り広げ、集まった観客を楽しませた=写真。

県伊那文化会館を会場として開く定期演奏会は3年目。第1部では本年度の全日本吹奏楽コンクールの課題曲「ブルースカイ」やコンクールの定番曲など4曲を演奏。第2部では、「美女と野獣メドレー」「タイプライター」など、誰もが一度は耳にしたことのあるポピュラーな曲目をそろえた。

また、第3部の現役高校生とOB、OGによる合同ステージでは、同校のOBで現在上田高校の吹奏楽団顧問を務めている山岸明さんがゲスト指揮者として登場。喧そうと静寂が対比する交響詩「ローマの祭り」を曲目として迫力のステージを展開。観客は、異国の祭りに思いをはせながら演奏に聞き入っていた。 -

信州太極拳気功協会、北京から老師を迎えた特別講習を開催

本場、中国の講師から太極拳を学ぼう竏窒ニ信州太極拳気功協会(三沢清美代表)は17日、中国北京で活躍している太極拳の老師・劉慶洲さんを迎えた特別講習会を伊那市民体育館で開いた。受講者約80人が集まり、簡化24式太極拳の基礎を学んだ=写真。

同協会が10周年を迎えたことを記念して企画した講習会。講師に招いた劉氏は、24式太極拳を作った李天驥老師の愛弟子で、世界各地で太極拳を教えている。劉氏の指導を受けようとこの日は、初心者からベテランまで集まった。

劉さんは参加者らの簡化24式太極拳の動きを一通り見た後、基本的な動きの中で意識する点などを説明。手や首、姿勢の落とし方などを実際の動作を見せながら細かく指導し、「太極拳は滑らかな動きが大切」と参加者に語っていた。 -

手づくりの演奏会「レクイエム」合唱団発足

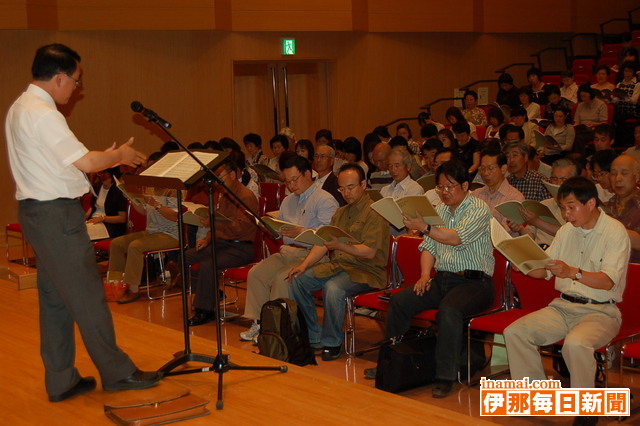

来年6月の手づくりの演奏会「レクイエム」に向け、17日夜、伊那市生涯学習センターで発足式があった。公募した団員が顔をそろえ、早速、練習に入った。

団員は伊那谷をはじめ、昨年の「第九」演奏会で交流のあった木曽など約180人。地元出身で千葉県在住者もいる。「第九」の影響から、これまでに比べて参加者は40人ほど増えたという。

レクイエムはフォーレ作曲で、伊那谷では初演となる。今回、オーケストラの要望も取り入れて選曲した。

発足式に続き、参加者は楽譜を見ながら、ピアノ伴奏に合わせて練習。ラテン語の歌詞を区切り、指導を受けて歌った。

練習は08年1月まで月1回のペースで開き、2月からは月2回となる。5月からオーケストラやソリストとの合同練習に入る。

手づくりの演奏会は、県伊那文化会館開館記念で演奏した「第九」以来、2縲・年に1度、演奏会を開いている。 -

伊那市ママさんバレーボール夢気球杯大会

第31回伊那市ママさんバレーボール夢気球杯大会が17日、伊那市の県勤労者福祉センター体育館であった。伊那市ママさんバレーボール協議会に登録する市内8チームが出場し、白熱した試合を展開。結果、マザーズが2年連続優勝を飾った。伊那市体育協会バレーボール部主催。

中部電力の協賛で毎年開催している大会で、予選ブロックの上位チームがトーナメント戦に進み、1位から3位までを決める。

決勝戦では、一昨年の優勝チームコスモスが優勝旗奪還を目指しマザーズと対戦。結果、2竏・でマザーズが勝利し、優勝を勝ち取った。また、3位決定戦はめぐみと東春近が対戦。2竏・で勝利しためぐみが3位となった。

結果は次の通り。

▽優勝=マザーズ▽準優勝=コスモス▽3位=めぐみ -

第83回伊那美術展

伊那美術協会による第83回伊那美術展が24日まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。日本画、洋画、彫刻、工芸の各部門に寄せられた203点の作品が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同美術展は上伊那地区の高校生以上を対象として開く公募展。全国展に出展するための作品を出展している人も多く、展覧会のレベルは年々上がっているという。

今回最優秀の伊那美術協会賞を受賞した箕輪町の柴光子さんの油彩「大地・私のふるさと」は、自然の生命力をテーマとした作品。130号の画面の中に、チョウやその幼虫などが力強く生きる姿を映し出している。

また、高校生の作品には、その世代の気持ちや思いを率直に表現した作品も多く見られた。

入賞者は次のみなさん。

◇伊那美術協会賞=柴光子(箕輪町)

◇伊那市長賞=唐沢弥生(伊那市)

◇伊那市教育委員会賞=伊藤園子(伊那市)

◇会員佳作賞=湯沢ふき子、伊東慶久、小林洋子(以上伊那市)

◇奨励賞=下島広子(駒ヶ根市)竹中俊、堀川卓司、松沢武代(以上伊那市)木下美喜男(箕輪町)

◇新人賞=畑斡子、田畑朝子、三沢正博(以上伊那市)新村雅子(辰野町)竹内義浩(駒ヶ根市)

◇ジュニア賞=野口真優子、高島千晶、伊東圭太、宮下あかね(伊那市)松田恵(宮田村) -

詩吟楠洲流竜西吟詠会第45回発表会

詩吟楠洲流竜西吟詠会の第45回発表会が17日、伊那市のJA上伊那本所であった。伊那市竜西地区の会員165人が日ごろの成果を発表。互いの吟を披露し合った=写真。

毎年同流派が地区ごとに開催している大会で、それぞれのレベルに応じた各部門ごと、上位入賞者を決定する。

今回は16縲・8歳の参加者が出場。特別吟の部では記念大会や全国大会に出場、入賞した各地区の吟者が吟じたほか、5年前から詩吟を続けているという高校生の唐木さやかさん(16)は、「九月十三夜陣中の作」を披露し、会場を楽しませた。

そのほかにも、吟とともに剣や扇を持って踊る剣詩舞などの発表もあり、見る人を楽しませていた。 -

ギンリョウソウが群生

花のオバケ!?竏秩B伊那市西箕輪の経ヶ岳植物園に向かう道沿いで、腐生植物の希少種「ギンリョウソウ」が群生している=写真。

“ユウレイタケ”の別名を持つギンリョウソウ。葉緑素を持たず、自身で栄養素を構成することができないため、根の回りに菌糸をすみつかせ、その消化物を栄養としている。

近くに住む白鳥由利さんが写真仲間とともに経ヶ岳植物園に入ったところ、大量に群生するギンリョウソウを発見した。場所は羽広荘から約200メートルほど林道を進んだ右手で、ちょうど今が見ごろだという。

白鳥さんは「最近ではあまり見られなくなっていたが、今年の数は昨年の倍はある。1本や2本くらいなら自宅の裏山でも見ることがあったが、あれだけ一度に見られるのは珍しい」と話していた。 -

伊那まつりやる気会議が提言

伊那市の市民有志でつくる「伊那まつりやる気会議」(小池真一座長)は15日、伊那まつりの活性化を目的とした「伊那まつり提言書」を同祭実行委員会の宮嶋次郎委員長に手渡した=写真。同実行委員会は、提言された内容を検討し、祭に生かしていく。

同会議は、自由な立場から祭を盛り上げるために集まった有志15人ほどで構成。本年度2回の会議で、市民おどりの活性化、行燈による祭の演出などについて話し合った。小池座長は「(前年は中止だったため)市町村合併後初の祭に目玉イベントを盛り込みたい」と話した。

提言内容は、市民おどりコースの変更、市民おどりコンテスト実施、手作り行燈へ企業名表示、循環バスの利用促進など24項目。祭の35回記念イベントとして、NHK大河ドラマ「風林火山」で由布姫役の柴本幸さんの招待も提言に盛り込んだ。 -

よりあい東春近会議がウォーキングロード創設に向けた選定作業

堤防を歩きながら地域の魅力を再発見しよう竏窒ニ、三峰川・天竜川堤防沿いから東春近上段地区に続く「ウォーキングロード」創設に取り組む「よりあい東春近会議」(戸田政光代表)は16日、コースの選定作業をした。地域住民約20人が参加し、自転車や徒歩で想定コースを移動。景色の良いスポットや利用方法などを模索しながら、地区内を1週した。

住民主体の地域づくりを目指して東春近地区に関するさまざまな活動を展開している同会議。今年、地区内に流れる天竜川、三峰川沿いの堤防に着目し、健康増進とともに多くの人に東春近地区にある美しい景色の魅力を伝えていくためのコースを創設する。

この日は、実際に想定コースを下見。500メートル間隔で印を付けながら、景色の良い場所などを確認。

「ここには桜を植えたらいいんじゃないか」などと思い思いの意見を出し合った。

また、松くい虫被害が進行する東春近上段地区では、その被害状況を確認。同会議は今後、松くい虫被害対策として「オオムラサキの郷づくり」を構想しており、アカマツの代わりにオオムラサキの幼虫がえさとするエノキなどの広葉樹を植えていきたいと考えている。

今後は、コース内に案内板などを設置する予定で、選定したコースは同会議が発行する「よりあい通信」で、地域住民にも紹介していく。 -

8月に南大東島の子どもたちが再伊して大東太鼓、島唄のコンサートを開催

伊那市と市民レベルの交流を続けている沖縄県南大東島の子どもたちが、今年も伊那市にやってくる。メンバーは05年に伊那市を訪問し、大東太鼓と島唄を披露した「大東太鼓碧会」とボロジノ娘たち30数人。もう一度伊那で演奏したい竏窒ニ太鼓練習を続けてきた高校生と、今年初めて来伊する小、中学生が伊那を訪れ、コンサートに臨む。碧会の川満広司会長は「台風でもまれた島の子の明るさを見てもらえれば」と来場を呼びかけている。

青パパイヤが取り持つ縁で始まった南大東島民と伊那市民との交流も今年で3年目。昨年は南大東村の事業として島の小学生たちのホームステイと伊那西小学校児童らとの交流が実現。子どもたちにとって島とはまったく異なる伊那で生活した経験が、その後の人生の励みとなるような貴重な体験となっているという。

一昨年も伊那でコンサートをした高校生たちは現在、南大東島を出て沖縄本島にある高校へ通っている。別々の高校へ進学し、離れ離れとなってしまったが、「もう一度伊那に行こう」という思いで練習を重ね、渡航費もためてきた。また、これまでの舞台公演でためたお金の一部を渡航費に充てる予定で、南大東島、伊那市双方の住民でつくるコンサート実行委員会のスタッフらは、経済的な面からもさまざまなことを学んでほしいとしている。

両面打ちの八丈太鼓を使う大東太鼓は、演奏者の感性によって曲を展開していくため、その時々で曲の長さも雰囲気も異なる。子どもたちが熱のこもったステージを繰り広げた一昨年は、感動して帰る観客も多かったという。また、島唄を披露するボロジノ娘は前回、インフルエンザのためにこれなかったメンバーも多かったが、今回は3年前に来れなかったメンバーと新しいメンバーがパワーアップしたステージを繰り広げる。

コンサートは8月3日の午後7時(開演は午後6時半)から、伊那市の県伊那文化会館で開く予定で、チケットは前売りで大人(中学生以上)千円、小人500円(当日は大人1500円、小人700円)。伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームなどで取り扱っている。

問い合わせはグリーンファーム(TEL74・5351)へ。 -

亀万が新製品「梅大福」を発売

伊那市高遠町の和菓子店「老舗亀まん」はこのほど、大粒の梅を使った新製品「梅大福」を発売した=写真。

これから迎える暑い季節にさっぱりとした味と触感を楽しんでもらおう竏窒ニ、粒あんの大福の中に、歯ごたえのある甘酸っぱい大粒の梅を種を抜いて1粒まるごと包んだ。

大粒のものをまるごと包んでいるため、通常の大福よりサイズは大きめ。しかし、梅の酸味を加えることであっさりとした甘さとなっている。また、皮には粘りとコシのある白毛もちの粉を使用。皮と粒あんの柔らかさと梅のかりかり感が一体となった絶妙な触感も楽しめる。

同店の平沢智美さんは「大粒の梅を使った食べごたえのある一品。暑い時期にも清涼感を感じながら和菓子を楽しめるのでぜひ味わってみてほしい」と話していた。

価格は1個180円。

本店のほか、伊那市日影の支店「万壽庵」でも購入できる。

問い合わせは亀まん(TEL94・2185)へ。 -

伊那まつりのポスター決まる

伊那市の「第35回伊那まつり」ポスター原画審査会は15日、市役所であり、市内の中学2年生から募った作品から最優秀賞1点、優秀賞6点、佳作33点が決まった。最優勝賞はに、市イメージキャラクターの「イーナちゃん」と竜、花火を独自のセンスで描いた高遠中学校の伊藤理図さんの作品が選ばれた。

「イーナちゃん」や新市の市章などを題材にした作品を中心に全6中学校から388点が集まった。原画は、伊那まつり実行委員会総務広報委員、教育長ら約20人が意見を交わしながら審査した。

審査員の一人の高遠高校美術科教諭の北原勝史さんは、最優秀賞作品について「イーナちゃん、竜、花火を題材にした作品が多い中で絵画的に描かれているのがよい。工夫しているし、申し分ないおもしろさがある」と評価した。

最優秀賞、優秀賞に選ばれたのは次の皆さん。

▽最優秀賞=伊藤理図(高遠中学校)▽優秀賞=久保村佳音(伊那)伊藤里美(伊那東部)菊島諒奈(春富)塚越涼太(西箕輪)長谷川道華(高遠)西村ひかり(長谷)

伊那まつりポスター最優秀賞・伊藤理図さんの作品 -

伊那防犯協会連合会が定期総会

伊那防犯協会連合会(会長=小坂樫男伊那市長)の定期総会が15日、伊那公民館であり、07年度事業計画、予算などを原案通り可決した。総会前には防犯活動に貢献し、県防犯協会連合会賞などを受賞した6人、2団体を表彰した。

本年度は「安全・安心を実感できる地域社会づくり」を目標にかかげて活動。防犯意識高揚のための事業、防犯ボランティア活動に対する支援事業、少年の健全育成に対する支援事業竏窒ネど5事業を計画重点とした。

表彰された個人、団体は次の皆さん。

【県防犯協会連合会功労】▽個人=山下末廣(伊那防協連合会)

【伊那防犯協会連合会功労】▽個人=堀田弘子(伊那市防協)赤羽要(美篶地区防協)唐沢千春(高遠地区防協)池上啓子(伊那エンジェルス隊)福沢秀美(伊那エンジェルス隊)▽団体=箕輪東小学校みまもり隊(代表・丸山全二)箕輪南小学校みまもりたい(代表・中村喜男) -

総合計画審議会

伊那市総合計画審議会が15日、市役所であった。総合計画は行財政運営の指針で、市長からの諮問を受け、08年7月に答申する予定。

総合計画(09縲・8年度)は、まちづくりの方向性を示す「基本構想」、基本構想に基づいて市政運営を総合的、計画的に進める「基本計画」、基本計画に示した事業の具体的な実施内容を明らかにする「実施計画」で構成。合併協議の新市まちづくり計画(05縲・5年度)を踏襲する。これまで目的の達成度が明確でなかったため、政策目標の成果を明らかにするまちづくり指標を設定する。

小坂市長は「合併して1年が過ぎ、おおむね順調である。10年間のあるべき姿を審議し、具体的に主要なことを示していただきたい」とあいさつ。

委員は市議会、地域、各種団体、公募など23人で、会長に市議会の下島省吾議長を選んだ。

初回は、市側が総合計画の役割、スケジュールなどを説明。策定に当たり、戦略性の高い地域経営の視点、市民の一体感の醸成などを重点に置く。

庁内に設けた検討組織で原案を作成し、9月に基本構想、来年1月に基本計画をそれぞれ審議会に諮問する。

地域や各種団体などから意見を聞き、計画に反映していく。

会議内容などは市のホームページで公開する。 -

みはらしの湯で蒼花会の手描き染め展

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」で30日まで、蒼花会(宮下梨花代表)の伊那、駒ヶ根教室のメンバー9人による手描き染め作品展が開かれている。色鮮やかな花々が描かれたTシャツやブラウス、額縁など約40点が、訪れた入浴客の目を楽しませている=写真。

蒼花会は例年この季節に合わせてみはらしの湯で作品展を開き、希望者への作品販売もしている。今年も初心者から足掛けで10年以上のベテランまでが思い思いの作品を出展。気軽に購入できる市販のTシャツやブラウスをベースに、素材に合った構成で図柄を描くことなどを心がけている。

宮下代表は「普段手描き染めというと着物などで使われることが多いが、ここでは生活の中で気軽に生かすことをモットーにして作品づくりをしている。普段着からよそ行きまで、さまざまな作品があるので見てほしい」と話していた。

また、現在同施設では毎週日曜日にラベンダー風呂を実施しているほか、17日は先着100人に父の日プレゼントする。 -

伊那市日影

助産師

池上道子さん(51)

お産は初めての人なら10時間以上はかかる大仕事。でもそこで、「あなたには産める力があるんだよ。自然に生まれてくるから大丈夫だよ」って言ってあげるのが本当の助産師の仕事だと思うんです竏秩B

病院の産婦人科に27年間勤務した後、自宅の一角で助産所「ドゥーラえむあい」を開いた。助産所での出産は医療や薬を用いない自然分娩のみが対象。出産時に異常がないようにするためにも、妊娠中の体調管理や不安解消などにも十分気を配り、万全の状態で出産に臨めるようにケア。出産後も、おっぱいや発育などさまざまな面から継続的に母子を支援している。

「ここならぐちも聞いてあげられるから、食事のケアができていないお母さんがいた時にどうしてそれができないかなどといった細かい状況も聞くことができる。『ちゃんと食べていない』なんて話を聞くと、心配で自分の家で作ったお惣菜を持って訪ねていったりするんです」と語る。

◇ ◇

病院でのお産は清潔を保つためのガウン、マスク、手袋、帽子、ゴーグルが必須だった。また、安全への配慮から、家族であっても幼い子どもはまず出産に立ち会えない。

衛生、安全面に十分配慮しなければいけないことは理解できる。しかし、もともと出産は自然の現象。これから出産に臨もうとしている女性たちはただでさえ不安を抱えており、家族や助産師の励ましが何よりの活力になる。さらに病院では1日に見なければならないお産の数は日増しに増え、自分の担当した母子がその後どうしているかなど分からない状況。

もっと一人ひとりのお産としっかり向き合いながら病院の中では手の届かない部分までケアできれば竏秩Bそれが開業を決意したきっかけだった。

◇ ◇

開業から3年、自宅出産も含めて33人のお産にかかわり、元気な産声を上げる赤ちゃんの姿を見てきたが、赤ちゃんの誕生と同時にそこにいるみんなが涙を流し、感動する姿は変わらなかった。

「助産師は感激の仕事。この前もお母さんの出産に立ち会った1歳の子が頑張っているお母さんに『ちゃちゃ』っていってお茶を飲ませてあげていた。そういう姿を見るとこっちが感動します。病院にいる時には、死産や奇形で生まれてくる子、具合が悪くて数時間で亡くなっちゃう赤ちゃんも見てきました。でも、医療の手を加えないで自然に生まれ、元気に育っていく赤ちゃんもたくさんいる。『本当の手助けとはなんだろう?』って考えた時に、自然に生まれてくることを後押ししてあげることなんじゃないかなって思った。地域に助産師が増え、連携できる体制を整える中で、お母さんたちにも『お産は自分たちの力でできる』と思ってもらえるようになれば」 -

キタハラカメラ伊那店店長 上原裕男さん(46)

「お客さんに育ててもらった」竏秩B1988(昭和63)年、伊那市境に店を構えた「キタハラカメラ伊那店」は、来年で開店20年目を迎える。足しげく通ってくれた人たちとの出会いが支えになっていると振り返る。来店客と写真について語り合う表情に笑顔があふれる。

写真に携わる仕事に就きたい竏窒ニ専門学校を卒業後、県内で店舗展開する「キタハラカメラ」に入社した。最初は本店(下諏訪町)で現像の仕事などをしたが数年後、オープンしたばかりの伊那店の店長を任された。それ以来、利用者との交流は広がっていった。

フィルムカメラが主流だった開店当初に比べ、写真の現像注文は減少してきているのが現実だ。デジタルカメラの需要拡大に伴い、わが子の成長記録や旅行の思い出は、パソコンなどにデータ保存する人がほとんど。次第に利用客は減少していったが、それでも常連客とのつながりだけは変らなかったという。

7年ほど前から利用客のために開設したギャラリーの周りに、開店と同時に訪れる愛好者らの輪が出来る。03年からは、これらの輪でつくる集まり「なんじゃもんじゃ」が、伊那市立伊那図書館で年一回の写真展を始めた。

メンバーは約60人で、小学生や大学教授、主婦、会社員など職業や年齢はさまざま。ギャラリーに集まると、その日に撮影した写真やカメラ、プリンターなどをテーマに話題は尽きないという。

「いつも訪れる人たちからカメラについて教わることが多く、楽しみでもある。ここの店を頼って、集まってくれるファンがいるからやっていける。今では、毎日来店する人が現れないと心配になることも…」と、少し照れ笑いを見せる。

7年ほど前に開設したギャラリーは、利用客の自信作で埋め尽されている -

伊那市立図書館、ブックスタートで本の母子手帳「ブックパスポート」を配布

絵本を通じて赤ちゃんと過ごす時間を楽しんでもらおう竏窒ニ伊那市立図書館は14日、6カ月児健診に訪れた母親と赤ちゃんに絵本1冊と本の母子手帳「ブックパスポート」をプレゼントした。

地域で生まれた赤ちゃんと保護者に絵本などをプレゼントする「ブックスタート」は子育て支援や読書推進などを目的としてイギリスで始まった取り組み。日本でも01年から活動が始まり、伊那市ではその翌年から同プログラムを導入してきた。

それに合わせて例年は、推薦絵本を紹介したチラシを配布してきたが、今年は本の母子手帳として使ってもらおう竏窒ニまとめた小冊子「ブックパスポート(ブックスタート編)」を配布。小冊子は母子手帳と同じ大きさで、市内の学校図書室や保育園関係者などが選定した0縲・歳児向けの推薦絵本を掲載しているほか、読み聞かせをした時に子どもがどんな様子だったかなどをメモできる記録ノートなどもついている。

ブックパスポートを手にした母親の一人は「子どもがこれから大きくなった時の参考になる。自分が子どもの時に読んだ本もありました」と話していた。 本年度は対象となる700組の親子に検診のたびに順次配布するほか、残り300冊は希望する1歳児の母親に配布することなどを考えている。

平賀研也館長(48)は「子育ては楽しい、子どもと触れ合うことは楽しいんだよということを本を通じて伝えられれば」と話していた。

今後は、各年代に応じたブックパスポートの作成なども検討していく予定。 -

県と市町村の協働で滞納整理

県の個人県民税対策室は、県内の市町村と協働で市県民税の滞納整理に当たる。伊那市で13日、県職員3人を市職員と併任する辞令を交付した。

税源移譲で、市県民税の滞納額が増えると予想され、市町村が抱える困難な事案を県職員と協働で滞納整理に当たる。滞納整理を県職員がすることで、滞納者への心理的な影響など滞納額の縮減に効果があると考えられる。

上伊那地方事務所税務課に籍を置き、上・下伊那、諏訪、木曽を範囲とする。任期は08年3月末。1軒当たりの滞納額50万円以上の滞納整理事務に当たる。市内の対象軒数は100件弱。

県職員とともに、大口滞納者の事案を分析し、個別状況を確認。財産調査から収納までの計画を作成し、徴収事務に取り組む。市県民税に加え、固定資産税、国保税などの滞納がある場合は合わせて徴収する。また、公売や差し押さえなど県職員が持つ知識や経験を借りる。

辞令交付式で、小坂市長は「地方税の滞納が増えている。県と市の協調関係ができた」と取り組み効果に期待した。

税の滞納額(05年度末)は14億円。そのうち市税(06年度末累計)は1億9千万円。市は03年度から徴収対策室を設けて滞納整理に力を入れている。 -

マレット交流 伊那公民館高齢者教室

伊那市の伊那公民館高齢者教室は12日、6月の全体学習として、マレットゴルフ交流会を同市高遠町の高遠花の丘MG場で開いた=写真。同交流会は高齢者教室では人気の学習。この日は48人が集まり、桜の新緑が青空に映える会場に快音を響かせた。

本年は新市誕生後初めて高遠町で開催。交流会には全体で69人が参加し、マレットゴルフをプレーしなかった残りのメンバーは「さくらホテル」で入浴を楽しんだ。その後、マレットを満喫したメンバーらと合流し、慰労会を同ホテルで開いた。

武田登館長は「今までになく、多くの人の参加があってよかった。高遠を知る機会にもなったし、交流を深めることができた」と話していた。

高齢者教室は、3年間の「すこやか学級」と同学級を卒業後に通える「福寿学級」の2教室があり受講生は合計163人。月に1回ある歴史、健康講座などの全体学習のほか、木彫、水墨画などのクラブ活動を通じ、地域・仲間づくりに励んでいる。 -

連日の暑さに園児たち水遊び

花菖蒲(しょうぶ)が咲き始めた伊那市役所南のせせらぎ水路で13日、竜東保育園の年長児56人が恒例の水遊びをした。連日の暑さに児童たちは水着姿で参加。水の冷たさを感じながら水路内を走り回ったりして楽しんだ=写真。

上伊那地方は、11日から気温25度以上の夏日が続く。そのため、例年より早めの訪問となったが水路内の約4千株の花菖蒲の開花はまばら。関係者によると、見ごろは下旬で、7月中旬まで花を楽しめるという。

長野地方気象台によると、13日、伊那市の最高気温は25・4度と平年より高め。週間天気予報は、低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく雨の降る日があり、最高気温は下がる。14日から梅雨入りになる可能性は高いという。 -

美篶中央保育園と美篶東部保育園がみすず寮を訪問

伊那市の美篶中央保育園と美篶東部保育園の園児たち約75人が13日、隣接する養護老人ホーム「みすず寮」と特別養護老人ホーム「みすず寮」を訪れ、お年寄りたちと触れ合った。

お年寄りとの触れ合いを通して人をいたわる心や年配者を大切にする気持ちを学んでほしい竏窒ニ美篶中央保育園では、毎年同じ地区内にあるみすず寮への訪問を続けており、運動会や観劇の機会にも交流している。

今回は保育園同士の交流を兼ねて美篶東部保育園の園児たちとともに訪問。園児たちは施設内を一通り見学しながらお年寄りの前で歌を披露。ベッドで寝ているお年寄りらと握手を交わすなどして、笑顔を見せていた。

こうした園児との交流はお年寄りの生活にも刺激となっており、心待ちにしている人も多いという。 -

はらぺこ保育園で五平もちづくり

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」の園児たちが13日、五平もちづくりに挑戦した。園児の祖母である朝田節子さん(62)が作り方を伝授。昔ながらの味を学んだ。

自宅でも五平もちをよくつくる朝田さん。子どもたちにも郷土料理づくりを体験してほしい竏窒ニ同園に呼びかけ、サンショウの季節に合わせて五平もち会を開くこととなった。

みそダレには園児たちが手作りしたみそを使用。サンショウとクルミのほかにエゴマを加え、ミリンで味付けした。また、炊き上がったご飯はすり鉢とすりこぎで丁寧に潰し、平たい円状に成形。「せっちゃん、こう?」と朝田さんに尋ねながら、大小さまざまな丸もちをいくつも作り上げていた=写真。

朝田さんは「子どもたちもエゴマやクルミを上手にすってくれた。子どもだけでなく、若いお母さんたちにも作り方を覚えてもらい、うちで作ってもらえれば」と話していた。 -

上伊那公民館連絡協議会地区館・分館役職員研修会

上伊那公民館連絡協議会は10日、07年度地区館・分館役職員研修会を伊那市の伊那公民館で開いた。地区館・分館のよりよいあり方を探求するため、183人が参加し、レポート発表や分散会で各地域の実態を基に情報交換した。

開会式で武田登会長は、「子どもから中高年、お年寄りまで地域の人々の居場所となるような地区館・分館について悩み、実情を出し合い、考え合ってほしい」とし、今までの事業・活動に固執せず新時代にあった事業を考えるためもう一度住民の声を聞いてニーズをつかむこと、地区館・分館活動を幅広くし気軽に寄り合える居場所にすることを挙げた。

レポート発表では、箕輪町の松島分館が夏祭りなどの事例を紹介し、分館役員がいかに協力していくかが課題とした。伊那市の日影分館は「みんな寄っといで」事業の童謡唱歌を歌う会や健康講座などを説明し、「一部屋空けていつでも自由に無料で使えるようにしたい」とした。

192/(木)