-

授業でのタブレット端末の活用について教職員が研修会

小中学校の授業でのタブレット端末の活用について学ぶための研修会が5日、伊那市内で開かれ、教職員が学校での活用事例を発表しました。 これは、小中学校の教員や有識者などでつくる上伊那地方視聴覚教育協議会が開いたものです。 小中学校への導入が始まったタブレット端末の活用方法を学ぼうと、去年8月から、「iPadの授業への活かし方」をテーマにマルチメディア研修会を開いていて、今回で3回目になります。 事例発表で、西箕輪中学校の丸山尚志教諭は特別支援学級での活用について発表しました。 文章を書く事が苦手だった男子生徒は、タブレット端末を使う事により進んで日記などの文章を書くようになったということです。 丸山教諭は、タブレット端末を使う事で、線を引いたり文章を書く事に緊張を感じず取り組む事ができるようになり、身構えず自由な表現ができるようになったと思うと話していました。 今年度、伊那市では、市全体で小中学校用のタブレット端末240台を、箕輪町では中学校に140台を導入しました。 南箕輪村は、現在、導入計画はないということです。 視聴覚教育協議会では、まだ授業でうまく活用できない教員もいるので、情報交換を積極的に行っていきたいとしています。

-

バレンタインデー前にケーキ教室

14日のバレンタインデーを前に、パティシエからチョコレートケーキの作り方を学ぶ教室が、5日、伊那市のいなっせで開かれました。 この日は生地から焼いて、チェリーをデコレーションしたチョコレートケーキを作りました。 講師は、市内のケーキ店フランセ板屋のパティシエ・黒河内康さんが務めました。 黒河内さんがプロの技でケーキを仕上げ、参加者がそれにならってデコレーションに挑戦しました。 この教室は、伊那市総合型地域スポーツクラブが開いたもので、昼の部と夜の部の2回に分けて開かれました。昼の部には11人が参加しました。 4年前から開かれているこの教室は、バレンタインデーを前に、気軽にケーキ作りを楽しんでもらおうというもので、リピーターも多い人気の教室だということです。 教室では味見用と持ち帰り用を作り、ケーキが出来上がると早速味見をしていました。 一人だけ男性の参加者もいて、持ち帰ったケーキは、同僚と一緒に食べたいと話していました。 黒河内さんは、「手間を惜しまなければ、ケーキ作りは自宅でも案外簡単にできます」とアドバイスしていました。 伊那市総合型地域スポーツクラブでは、市内の店の協力を得て行う料理教室などを今後も開いていくということです。

-

伊那ダイヤモンドツインズ 2年ぶり全国出場

伊那市と南箕輪村の小学生が所属するミニバスケットボールチーム、伊那ダイヤモンドツインズの女子チームは県大会で優勝し3月に東京で開かれる全国大会に出場します。 伊那ダイヤモンドツインズは、先月31日と今月1日に長野市で開かれた県大会で優勝し全国大会への切符を手にしました。 県大会の決勝リーグでは、予選を突破した、伊那市や長野市、松本市のチームと対戦し、伊那ダイヤモンドツインズは3戦全勝で、2年ぶり2回目の優勝を果たしました。 選手たちは、県大会が終わった翌日の2日から、全国大会に向け練習を始めました。 今年のチームは6年生が一人しかおらず、身長も150センチを超えるのが4人と小柄なチームです。指導する松永義夫さんは、週6日の練習で、スピードと技術、スタミナ面の強化を図ってきました。 各県の代表が出場する全国ミニバスケットボール大会は、3月28日から東京の国立代々木体育館で開かれる事になっています。

-

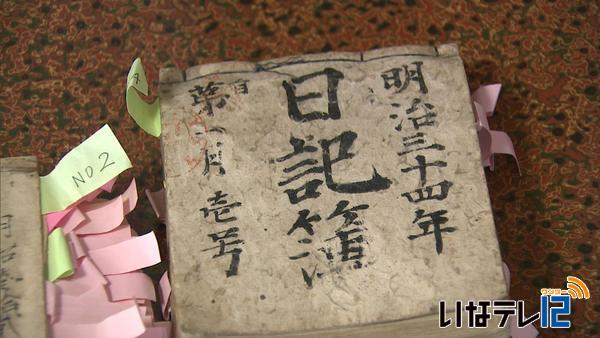

「地域を知る一端に」祖父の日記など矢島さん公開へ

伊那市美篶青島の矢島信之さんは、地域の歴史を知る一端になればと、祖父の日記や、大正から昭和にかけての葬式の香典帳などの資料の整理を行い、公開する予定です。 自宅の一室に並ぶのは、明治20年代に書かれた祖父の日記や、叔父叔母の学校の修了証書、葬式の香典帳などおよそ30点です。 矢島さんは、妻の美代子さんの一周忌を迎えるのを前に、昔の帳簿などの整理を始めました。 その中で、祖父の日記などを読み返しているうちに、当時の暮らしや地域の様子などが伺える事から、これをまとめ、多くの人に見てもらいたいと考えるようになったという事です。 こちらは、終戦の年の昭和20年4月に行われた、祖父の葬式の記録です 最後のページに小麦・一斗と書かれています。 矢島さんによると、物が無い時代、親戚からこの小麦が届くと、葬儀の料理が作れると家族一同よろこんだという事です。 矢島さんは、これらの資料を年代別にまとめ、徐々に自宅で 公開していきたいとしています。

-

春を告げる酒 立春朝搾り

4日は立春。暦の上では春となりました。 伊那市の造り酒屋 宮島酒店では、春を迎える酒「立春朝搾り」の出荷作業が早朝から行われました。 この酒は、立春の朝に搾った生原酒をその日のうちに、消費者に届けようと始められ今年で15年目になります。 宮島酒店では、日付が変わった4日の未明から酒を搾り瓶詰作業が行われました。 午前4時過ぎからは、信濃錦を取り扱っている東京や中南信の酒販店関係者が、酒が入った瓶に、平成27年乙未(きのとひつじ)二月四日と印刷されたラベルを貼っていました。

-

東春近小4年のりんご学習 感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生は、りんごの栽培体験学習でお世話になった、伊藤一路さん、豊子さん夫妻を招き、4日、感謝の会を開きました。 東春近小学校では、平成6年から毎年4年生が伊藤さんの、りんご畑で体験学習を行っています。 今年度も、摘花から収穫作業まで、4回の学習を行ってきました。 この日は、1年間体験で学んだことをまとめ、グループごと発表しました。 児童らは、「出荷できるりんごをつくるには、花を摘んだり、せっかく実になったりんごを摘んだり、苦労がある事がわかりました。」と発表していました。 他に、栽培したりんごを使って児童が作った、リンゴゼリーと炭酸を入れたフルーツポンチを全員で味わいました。 感謝の会では、歌も披露されました。 伊藤さんは、「今年のりんご作りは天候も良く、大きな被害が出なかった。秋に発生した2つの台風で、子どもたちのりんごが落ないか心配した」と話していました。 東春近小学校では、今後もりんごの栽培体験を通して、農家の苦労を学んでいきたいとしています。

-

県議選告示まで2か月

任期満了にともなう県議会議員選挙の告示まで2か月となりました。 これまでに出馬を表明している立候補予定者を選挙区別に表明順で紹介します。 定数2の伊那市区にはこれまでに現職1人新人1人の、合わせて2人が出馬を表明しています。 現職4期目で西町の向山公人さん。72歳。議会会派の県政ながの会長です。 無所属新人で東春近の酒井茂さん。62歳。前の伊那市副市長です。

-

寒ざらしそばの実 引き上げ

寒ざらしそばの普及を目指す高遠そば組合は、1月20日に伊那市長谷の粟沢川に浸していた「寒ざらしそば」の実を、3日、川から引き上げました。 この日は、高遠町の蕎麦店などでつくる高遠そば組合のメンバー5人が、1月20日から2週間川に浸したそばの実を引き上げました。 そばの実は全て伊那市長谷入野谷産で、今年はおよそ90キロが穫れたということです。 組合によりますと、そばの実を冬の冷たい水や風にさらすことで風味や保存性を高める効果があり、アクが抜け甘みが増すということです。 組合では去年9月に、300食限定で試験的に提供しました。 今年は去年の倍の600食を提供する予定です。 引き上げた蕎麦の実は、今日から10日間天日干しにして乾燥させ、殻をむいてから蕎麦屋に持ち込むということです。 寒ざらしそばは、6月から7月にかけて、伊那市高遠町の蕎麦店、壱刻・華留運・ますやの3軒で味わうことができます。 組合では、信州の三大蕎麦の名産地の1つとされる入野谷産のブランド化を目指して、積極的に蕎麦の栽培や活用をしていきたいということです。

-

第6回一水十日会展

伊那谷在住の一水会展の出品者でつくる「一水十日会」のメンバーの展示会が1日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、一水十日会のメンバー11人の作品44点が並んでいます。 一水十日会は、伊那谷在住の画家11人が「西洋絵画の伝統である写実の本道を守り、技術を磨こう」と結成しました。 展示している作品は、100号から6号までで、県内で描写した風景画が多いということです。 会では、訪れた際には感想や意見を伝えてもらえると励みになると話しています。 今回会場にはチャリティー作品コーナーが設けられ、売上の一部を御嶽山の噴火があった王滝村や、県北部地震で被害のあった白馬村に寄付する予定だということです。 第6回一水十日会展は、11日(水)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

ふるさと森林づくりで2団体が受賞

伊那市長谷の溝口里山創り隊と、伊那市西春近の諏訪形区を災害から守る委員会は、森林づくりに貢献した個人や団体に贈られる、長野県のふるさと森林づくり賞を受賞しました。 2日は、溝口里山創り隊の芳賀二三雄代表と、伊那市西春近の諏訪形区を災害から守る委員会の酒井久委員長らが、市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に受賞を報告しました。 平成26年度、ふるさと森林づくり賞では、4部門で合計22の個人や団体が表彰されました。 このうち、溝口里山創り隊は、森林づくり推進の部で長野県緑の基金理事長賞を受賞しました。 溝口里山創り隊は、平成22年度に発足し、溝口地区の荒廃した森林の整備や、地域の里山を後世に引き継ごうと、地域住民で森林づくり教室などを開いていて、その取り組みが評価されました。

-

安否確認 新たに3事業所が締結

伊那市は地域の高齢者宅の安否確認などを行う、地域見守りネットワーク事業として2日、新たに3事業所と協定を締結しました。 この日は、3事業所の代表者が伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長と協定書を取り交わしました。 新たに協定を締結したのは、高齢者に弁当の宅配を行う、西春近の宅配クック123上伊那店。 山寺で弁当の宅配を行う、ワタミタクショク株式会社。 高遠町で商品の宅配を行う、セブンイレブン高遠小原店の3事業所です。 地域見守りネットワーク事業は平成24年度から始まり、これまでに、市内50の事業所と協定を締結しています。 見守り事業は、事業者が配達や集金などの業務の中で安否確認をするものです。 高齢者世帯などで、新聞がポストにたまっていたり、洗濯物が数日間干したままになっているなど、何らかの異変に気付いた場合、市に連絡したり、消防に通報します。 伊那市によりますと、これまでに、13件の通報があり、このうち、3件は死亡が確認され、2件は入院に至ったということです。 白鳥市長は、「地域の安全を守るため、みなさんの協力が不可欠」と感謝していました。

-

第10回伊那谷伝統文化公演 人形浄瑠璃

第10回伊那谷伝統文化公演が1日、伊那市のいなっせで行われ、箕輪町の古田人形芝居保存会などが人形浄瑠璃を披露しました。 伊那谷伝統文化公演は、地域の伝統文化に親しんでもらい伝統を残していこうと、NPO法人伊那芸術文化協会が主催したもので、今回で10回目です。 今年は人形浄瑠璃に焦点を当て、箕輪町の古田人形芝居保存会と飯田市の黒田人形浄瑠璃保存会が演目を披露しました。 古田人形芝居保存会が上演した演目は「生写朝顔話宿屋の段」です。 目が見えない主人公深雪が、琴を弾きながら思いを寄せる駒沢次郎左衛門を探して訪ね歩くという話です。 古田人形は、江戸時代に風除け祈願で人形を操ったのが起源とされ、その後淡路島から来た人形使い市村久蔵によって本格的に始まったとされています。 会員は、15歳から80歳までの20人で、中には親子で演じている人もいるということです。 会場にはおよそ250人が訪れ、人形浄瑠璃に見入っていました。

-

西箕輪の冬の自然を満喫

冬の樹木や植物の実を観察しながら散策する自然観察会が1日、伊那市西箕輪で行われました。 観察会は冬の自然を楽しんでもらおうと西箕輪公民館が開いたもので小学生や地区住民など30人が参加しました。 講師は地元に住む白鳥孝伊那市長と長野県自然観察インストラクターの野口輝雄さんが務めました。 1日は、みはらしファームを出発し、経ヶ岳自然植物園までのおよそ2キロを歩き途中、植物の実や木の年輪を調べたりしました。 経ヶ岳自然公園では、塩・砂糖・とうがらしを雪が入ったコップに入れ、どれが一番温度が下がるか実験しました。 マイナス5度だったものが塩を入れたものはマイナス20度まで下がり、野口さんは「塩が解けると熱を奪われるため」と解説していました。 この原理を使ったアイスキャンディー作りも行われました。 たき火が趣味という白鳥市長は、近くにある枯枝を集め、実演しました。 白鳥市長は、「木を同じ方向に向けて並べる事が大切」とポイントを話していました。 西箕輪公民館では、5月に春の自然観察会を開くことになっています。

-

みはらしで一足早く節分会

3日の節分を前に、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで1日豆まきイベントが行われ、多くの人で賑わいました。 とれたて市場前の駐車場には特設のステージが設けられ、地震鬼や台風鬼、流行しているインフルエンザ鬼などが登場しました。 節分会のイベントは、みはらしファームが開園した年から行われています。 最初は、農作物の豊作を願い行われていましたが、次第に不況や震災など世相を反映するようになってきたということです。 ステージには、鬼を退治しようと桃太郎にちなんだみはらし太郎と、ここで採れるイチゴやリンゴに扮した職員たちが登場しました。 会場に訪れた人たちは、みはらしファームでとれた大豆を思いっきりぶつけ鬼を退治しました。 続いて行われた福豆まきでは、年男と年女がイチゴ狩り入園券やみはらしの湯の入浴券などの景品をお菓子と一緒にまきました。 周囲を囲んだ人たちはわれ先にと手を伸ばしていました。 みはらしファームでは「今年は災害がなく、より良い果物や野菜ができる年になってほしい」と話していました。

-

飯島食堂 105年の歴史に幕

明治42年創業の伊那市坂下の老舗中華料理店飯島食堂が、31日、最後の営業日を迎え、惜しまれながらも105年の歴史に幕を閉じました。 31日は、名物のソースかつ丼を食べ納めしようと開店前からおよそ20人が並んでいました。 飯島食堂は、現在のJR飯田線伊那市駅が開業する3年前の明治42年に創業。 今年で105年の歴史を数えます。 3代目の飯島敏道さん71歳。 飯島さんは、飲食業界を取り巻く景気の悪化や、自身の年齢から「元気なうちにやめたい」と考えるようになり、去年11月に店をたたむことを決意しました。 その後、テレビや新聞に取り上げられると、多い時には1日で200食のかつ丼を提供するなど、店先には連日長い列ができるようになりました。 31日も、十数年来の常連客や噂を聞いた県外からのファンが訪れ、名残を惜しんでいました。 かつ丼以外にもチャーハンや小籠包などを注文する人もいました。 昼の営業は午後3時に終了し、およそ250人が訪れました。 子どもからお年寄りまで、1世紀以上地域に愛された老舗中華料理店飯島食堂が105年の歴史に幕を下ろしました。

-

伊那北高校理数科 研究発表

伊那北高校理数科の生徒による課題研究発表会が31日、伊那北高校の同窓会館で開かれました。 発表会では理数科の2年生39人が9つのグループに別れ発表しました。 あるグループは、「放射線の工業製品への影響」について発表しました。 生徒らが放射線がタイヤの滑り止めや電線の耐熱性の向上に使われていることを知り、放射線を身近に感じたことから、基礎を学ぼうと行いました。 実験ではガラス瓶に放射線を照射し、色の変化を観察したり、輪ゴムに照射し、伸び縮みする力への影響を調べました。 生徒たちは「さまざまな製品に放射線が利用され、日常生活に役立っていることが分かったが、日本人には放射線照射の技術が利用されているから害があるという固定概念が根付いている。しかしそれは間違いで、放射線についての正しい知識を身に着けることが大切だと実感した」と話していました。 ある教諭は、「研究を通して、理論的に考える力を身に着けていってほしい」と話していました。

-

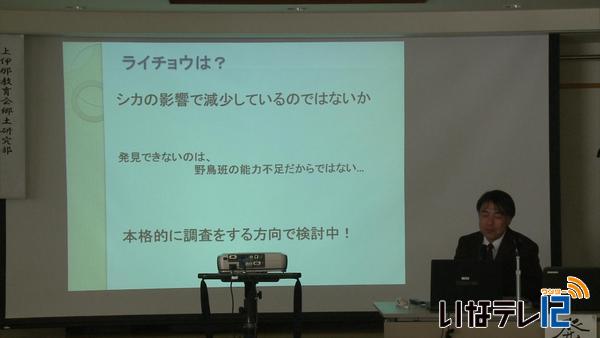

上伊那教育会 南アルプスの実地調査結果報告

上伊那の教諭で作る上伊那教育会郷土研究部の研究発表会が31日伊那市のいなっせなどで開かれ、南アルプスの実地調査の結果が報告されました。 上伊那教育会では、平成29年を目標に、昭和37年に刊行された「上伊那誌自然編」の改訂増補版の刊行を計画しています。 その一環で、平成25年度から南アルプスの実地調査を進めていて、今年度は塩見岳周辺を調査しました。 箕輪中学校の大木島学教諭は、今回の調査でライチョウが確認できなかったことについて、「ライチョウはお花畑を好む。シカの食害が、植生だけではなくライチョウにも影響を及ぼしているのでは」と話していました。 来年度は仙丈ヶ岳と塩見岳の中間部分を中心に調査する予定です。

-

上伊那地域 10センチの積雪

30日の上伊那地域は、朝から雪となり、伊那ケーブルテレビでは午後3時半現在で10センチの積雪がありました。 30日は低気圧の通過に伴い、朝から雪となりました。 長野地方気象台では、大雪や電線等への着雪に注意をよびかけました。 列車やバスなどに目立った遅れはありませんでした。 気象台では、雪のピークは、午後4時頃には越えつつあるとしましたが、引き続き着雪などには警戒するようよびかけています。

-

上伊那山の感謝祭

森林資源の大切さを再認識してそこに従事する団体をたたえるもりもり上伊那山の感謝祭が30日伊那市のいなっせで開かれました。 信州大学農学部の泉山茂之教授が、ツキノワグマの生態と被害対策について講演しました。 泉山教授は、伊那西小学校の通学路でクマの出没が多発していることから、GPS装置で行動を追跡しました。 それにより、伊那西小学校付近でのクマの行動パターンが明らかになり、「移動ルートを遮断することが必要だ」と話していました。 感謝祭では、林業功労表彰が行われ、上伊那の6団体に感謝状が贈られました。 地域の核となって造林の推進に努め、隣接する組合との合併を促進したとして伊那市高遠町の西沢生産森林組合は、造林での感謝状を受賞しました。 組合では、「今回の栄誉をはげみに代々受け継いだ森を後世に引き継いでいく義務をまっとうしたい。国・県にも森林整備に関する補助の充実をお願いしたい」と謝辞をのべました。

-

木育推進事業の一環 高遠第2・第3保育園で木工作品作り

伊那市が県の森林税を活用して行っている木育推進事業の一環で、20日、高遠第2第3保育園の園児が、地元産の木材を使って木工作品を作りました。 この日は、園児22人が地元産の木材を使って作品作りに挑戦しました。 サポートしたのは、市内の木工職人11人です。 木育推進事業は、木のぬくもりや香りを感じて木に親しみをもってもらおうと伊那市が行っているものです。 使ったのは地元産の栗や、桜、ヒノキなどで、車や時計など自分で考えたおもちゃを作りました。 伊那市では、これからも子ども達に木に親しんでもらえるような事業を行っていきたいということです。

-

伊那市手良、箕輪町福与で1,100戸停電

30日午後3時に、伊那市の手良沢岡と箕輪町の福与など合わせて1,100戸で一時停電が発生し、午後4時45分に全戸復旧しました。 中部電力では、原因は、鳥などが電柱に運んだ異物が配電設備に接触したためとしています。 停電は、午後3時に発生し午後4時45分に全戸復旧しました。

-

三峰川「環境や景観保全」へ樹木伐採

伊那市の三峰川の河川敷に生えた木の伐採作業が25日に行われました。 これは、河川環境の保全に取り組む三峰川みらい会議が行ったもので流域の住民などおよそ40人が参加しました。 三峰川の下流域は昭和30年代のダム建設で川の水量が減り土砂が滞留しニセアカシアが茂るなど、植生が変化したという事です。 三峰川みらい会議では、本来の河川環境や景観を取り戻そうと10年前から河川敷の樹木の伐採を行っています。 今回伐採した木は、参加者が持ち持ちかえり燃料などに使われます。 峰川みらい会議では親しみやすい河川環境をつくるため今後も伐採作業など外来種の駆除に取り組んでいくとしています。

-

フットサルで県リーグ初優勝

県内10チームが参戦する、第12回長野県フットサルリーグで優勝した、箕輪町の社会人チーム「スピリットFC」が、29日、白鳥政徳町長に優勝の報告をしました。 この日は、社会人チーム「スピリットFC」の赤羽文成主将と藤森慎也さん、小松龍太郎さんの3人が町役場を訪れ、白鳥町長に優勝を報告しました。 第12回長野県フットサルリーグは、県内の地域リーグを勝ち上がった、10チームが参加し総当たり戦で9試合が行われました。 スピリットFCは、結成2年目で、中学校時代のサッカー部の友人や知人など箕輪町を中心に18人でつくる社会人チームです。 1年目は南信地区リーグで優勝して、県リーグへ昇格しました。 今年の県リーグでは、9戦全勝で初出場、初優勝を果たしました。 スピリットFCの小坂健太郎さんは、9試合で25得点を挙げ、得点王と最優秀選手に選ばれました。 白鳥町長は、「若い皆さんが箕輪町に帰って来てくれありがたい。これからも上を目指して頑張れ」と今後に期待していました。 スピリットFCは、2月15日(日)に、富山県で行われる北信越リーグ昇格戦に挑むことになっています。

-

西春近住民と信大生が災害について考える

平成18年豪雨で被害を受けた、伊那市の西春近の住民は29日、信州大学の学生と災害について考える、里山セミナーを開きました。 セミナーは、平成18年7月の豪雨災害を教訓に、自然災害から地域を守ろうと、西春近自治協議会が開いたものです。 セミナーは、南箕輪村の信州大学農学部内の、ゆりの木で開かれ、西春近地区の代表者と、信大生、あわせておよそ40人が参加しました。 セミナーは、豪雨災害のあった翌年から毎年開かれていて、土砂災害を防ぐための里山づくりや、防災についての対策などを考える機会にしています。 この日は、地区別にグループ分けされ、自分たちの住む地区の、危険箇所や、避難場所などについて話し合いました。 セミナーでは、信大生が事前に防災マップに従い、第三者からの視線で各地区を歩いて気づいた、問題点や避難経路などを報告していました。 地区の代表者からは、「土砂災害にはむいていない場所や耐震化されていない建物が避難場所になっている」などの指摘が出されていました。 信州大学農学部森林科学科の内川義行助教は、「地域で防災意識を持つことは非常に嬉しい。住民の皆さんも、防災マップを片手に実際に歩いて確かめて欲しい」と話していました。

-

伊那消防組合の職員 意見発表

伊那消防組合の職員が日ごろの職務で感じたことに関する意見発表会が20日伊那市役所で開かれ、最優秀賞に伊那消防署の髙木幸次さんが選ばれました。 この日は、伊那消防組合4つの消防署の7人が発表しました。 発表者は、日ごろの職務で感じたことや課題などを発表しました。 審査の結果、最優秀賞には、伊那消防署の髙木幸次さんが選ばれました。 髙木さんは、幼児期の子ども達を中心に火災予防を習慣化させるため、子どもを火災予防隊員に任命してみてはどうか、との意見を述べました。 最優秀賞に選ばれた髙木さんは、2月12日に長野市で開かれる県消防職員意見発表会に出場します。

-

西春近南保育園でお店屋さんごっこ

伊那市の西春近南保育園の園児は28日お店屋さんごっこをたのしみました。 リズム室の一画には、年少から年長児までのお店 11店が並びました。 園児たちは、商品の色や形などを見て、気に入ったものがあると、牛乳パックのフタで作ったお金を渡し買い物を楽しんでいるようでした

-

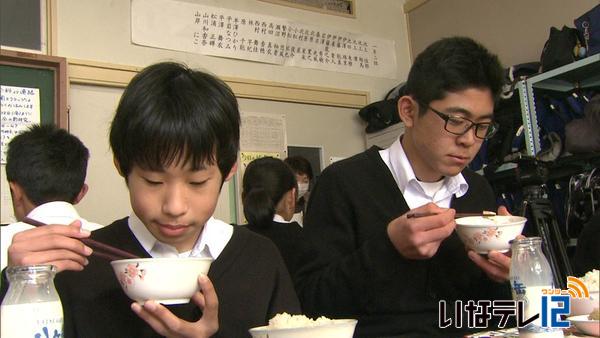

「すんき給食」で木曽地域を支援

去年、御嶽山の噴火や豪雨による土石流の発生など自然災害に見舞われた木曽地域を応援しようと、伊那市の高遠中学校で「すんき漬け」を使ったメニューが給食に出されました。 給食に出されたのは、大根や豆腐などが入った味噌汁にすんき漬けを入れた、「すんき汁(じる)」です。 伊那市と南箕輪村の小中学校の栄養士で作る委員会は、すんきの消費を拡大する事で、御嶽山の噴火など自然災害に見舞われた木曽地域をを支援しようと、初めて給食のメニューに取り入れました。 生徒達の多くは、すんきを食べるのが初めてで「すっぱい」、「不思議な味」と話しながら、笑顔で食べていました。 すんき漬けは木曽地域に保存食として古くから伝わる漬物です。 カブの葉を、乳酸菌で発酵させたもので、塩を使っていないのが特徴です。 高遠中学校栄養士の太田浩美さんは「食事は好きなものを選びがち、食べる事で被災地の支援につながる事を知ってもらえれば」と話していました。 3月までに伊那市と南箕輪村の全ての小中学校ですんきを使ったメニューが出される予定です。

-

ジビエ料理でバーンズナイト

動物の内臓料理とウイスキーを楽しむスコットランドの行事、バーンズナイトが25日、伊那市で行われました。 これは上伊那の飲食店や企業などでつくる伊那谷バーンズナイト実行委員会が地域の食の恵みに感謝しようと企画したものです。 バーンズナイトはスコットランドの詩人ロバートバーンズの生誕日1月25日に行われていて羊の内臓を胃袋につめて茹でたハギスと呼ばれる伝統料理とウイスキーを味わいます。 今回は羊の代わりに鹿の内臓が使われました。 料理を作ったのは伊那市長谷で鹿料理を提供している、ざんざ亭の長谷部晃さんです。 バーンズナイトにはおよそ30人が集まり鹿の内臓で作ったハギスを楽しんでいました。 実行委員会では「外国の文化を取り入れることで地域食材の楽しみ方が広がったのではないか。」と話していました。

-

里山整備やカラマツの活用など課題を意見交換

伊那市内の森林の将来像を描き市民とのかかわり方を定める「50年の森林(もり)ビジョン」の策定委員会が27日、市役所で開かれ、委員から出された課題を検討しました。 委員会では、現在の森林の現状を把握すると共に、2015年度から50年間の山や森のあり方や市民とのかかわり方について検討を行っています。 27日は、2回目の委員会が開かれ前回、委員から出されたカラマツの活用法や里山の整備などの意見について検討しました。 事務局によりますと、伊那市の民有林は、人工林70.7%、天然林29.3%で、人工林の樹種構成は72.5%がカラマツとなっています。 そのカラマツの活用法などについて委員からは、「信州のカラマツは強度があり評価が高い。特性を含めて考えていく必要がある」などの意見が出されました。 里山づくりについては「生活の中で薪などを使うと山との距離が近くなる。地元の人が地元の木を使う仕組み作りが必要」「個人の山林を貸しだすことで里山が整備される」などの意見が出されました。 次回の伊那市50年の森林ビジョン策定委員会は、5月に開かれ課題などを解析する計画です。

-

人形飾りで定住促進PR

2月11日に伊那市高遠町でだるま市が開かれます。 毎年訪れる人を楽しませている人形飾り。 伊那市の職員は人気アニメキャラクターで移住定住促進をPRします。 伊那市高遠町の総合支所では、市の職員が毎晩、人形飾りを製作しています。 作業は、人形を引き立てる背景と人形づくりの2班に分かれて行われています。 今年は、アニメのガンダムで伊那市が力を入れて取り組んでいる移住定住促進をPRします。 伊那市議会事務局の山下隆さんが平成18年から毎年デザインを担当しています。 飾りは発砲スチロールをやすりやノコギリで削って形をつくります。 今年は、初めてパーツ別に作り最後に組み立てる計画です。 職員たちは、プラモデルを確認しながら削ったり、キャラクターが書かれたフィルムをOHPで映し、確認しながら作業を行っていました。 4階では背景の製作が行われていて、ペンキが塗られていました。 アニメの名台詞をモチーフに文字でも移住定住を呼びかける計画です。 人形飾りが始まったのは1700年頃とされていて、毎年だるま市に合わせて高遠町内の各地区で作られています。 伊那市の職員が製作した飾りは2月9日から総合支所に飾られる予定です。

1712/(水)