-

高遠高校生徒が中学生に美術指導

伊那市の高遠高校で美術を専攻している生徒は、21日、高遠中学校の美術の時間に行われた写生会で、絵の描き方を指導しました。 この日は、高遠中学校の写生会が学校周辺の施設や寺などで開かれ、全校生徒が自分で選んだ風景を描きました。 中学生を指導したのは、高遠高校芸術コースで美術を専攻している2年生と3年生14人です。 地域の小学校や中学校との連携を深めようと行われたもので、今年で3年目です。 高校生は、中学生の絵を見てアドバイスをしたり、質問に答えるなどしていました。 高遠高校では、来月、書道専攻の生徒が高遠小学校で書道を指導する事になっているほか、音楽専攻の生徒が、7月に高遠北小の音楽会に参加する事になっています。

-

高遠第2・3保育園児 馬耕を見学

伊那市高遠町の農家、林亮さんが、馬を使って田んぼを耕す馬耕を園児に見てもらおうと20日、高遠第2第3保育園の園児を田んぼに招待しました。 今ではほとんど見ることがなくなりましたが、馬耕は、昭和30年代頃まで実際に行われていました。 馬耕で3aの田んぼを耕したのは、伊那市高遠町の農家、林亮さん33歳です。 保育園から2キロほどを歩いて園児も到着し、農耕馬に声援を送っていました。 林さんは、4年前の東日本大震災で、機械を動かす電気や燃料などが不足したことから、いざという時のために、今回初めて馬耕に挑戦し、自分の子どもが通う保育園を招待しました。 この日は、伊那市高遠町で馬の調教をしている、「うまや七福」から、10歳のオーストリア産の農耕馬、オスのビンゴを借りてきました。 背中に、スキと呼ばれる道具を取り付け、力強く引っ張っていました。 この日は、地元の人たちも農作業の手を休めて、昔懐かしい馬耕を見学していました。 休憩時間には、農耕馬のビンゴに園児が草や人参をあげていました。 耕した田んぼは、水を張り、農耕馬にクワを付けて代掻きを行うということです。

-

伊那市観光協会 来年度から法人へ

伊那市観光協会の平成27年度の総会が20日、伊那市浄水管理センターで開かれ、来年度から法人化されることが承認されました。 伊那市観光協会の総会には、役員ら25人が出席し、来年度から一般社団法人伊那市観光協会とすることが決まりました。 これは、組織の体制強化のためで、市と観光協会の役割分担が明確になってきたことを受けて、法人化するものです。 これにより、市の関係機関が同行しない商談などでは旅行代理店などに対して、有利になるということです。 また、伊那市観光協会の高遠支部は平成27年度をもって解散することが報告されました。

-

例年より早く遠照寺でボタン見ごろ

伊那市高遠町山室の遠照寺ではボタンが見頃となり花を楽しむ人たちで賑わっています。 標高およそ960メートルにある遠照寺はボタン寺として親しまれていて毎年この時期は花を楽しむ人たちが訪れます。 先週暖かい日が続いたことから例年より1週間ほど早く見頃となりました。 1982年、昭和57年に植えてから毎年その数を増やし現在境内にはおよそ170種類2000株があります。 18日は平日にもかかわらず多くの人が訪れ花の色や形、香りを楽しんでいました。 また松井教一住職も境内でボタンの説明をするなど訪れた人たちを出迎えていました。 松井住職によりますと花の見頃は今週いっぱい続くということです。 入園料は400円で中学生以下は無料となっています。

-

ダンスや体操で運動不足解消

ダンスや体操などを体験する、伊那市総合型地域スポーツクラブのイベントが10日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園文化体育館で開かれました。 伊那市総合型地域スポーツクラブには、ダンスや体操、手芸など104の教室があります。 今回、教室をPRしようと、楽々エンジョイ運動塾と題した体験イベントが開かれました。 参加者は、簡単に出来る体操やダンスなど9つの教室のレッスンを体験しました。 このうち、ベリーダンス教室では、参加者たちが腰を振りながらダンスで汗をながしていていました。 途中の休憩時間には、ジャグリング教室の生徒がお手玉や中国コマを使ったジャグリングを披露していました。 ある参加は、「たくさん教室があることがわかり、とても良い運動になった。」と話していました。 伊那市総合型地域スポーツクラブでは今後もこうしたイベントを開き、活動をPRしていきたいとしています。

-

高遠満光寺で花祭り

お釈迦様の誕生日を祝う花祭りの行事が8日伊那市高遠町の満光寺で行われました。 花祭りには、高遠第1、第4、長谷保育園の園児36人が招かれ、花見堂のお釈迦様にあま茶をかけて供養していました。 この花祭りは、伊那市高遠町、長谷地域の26か寺で組織する東部仏教会が開いたものです。 お釈迦様の誕生日は、4月8日と言われていますが、肌寒く花も少ないことや高遠城址公園の花見時期と重なることなどから毎年ひと月遅れで行われています。 花祭りには、各寺の総代など70人が参加し、花見堂の前で静かに手を合わせていました。

-

ジャンボマス放流

天竜川漁業協同組合は、GWに釣りを楽しんでもらおうと伊那市高遠町の高遠ダム上流などで2日ジャンボマスを放流しました。 2日は、高遠ダムと辰野町の横川ダムの上流で、40センチほどのジャンボマス合わせて200キロを放流しました。 毎年4月29日に行われていましたが、家族連れにも釣りを楽しんでもらおうと、今年は連休初日の2日に放流しました。 初めて渓流釣りに来たある男の子は、「大きな魚をたくさん釣りたい」と話していました。 長野地方気象台によりますと、2日の伊那地域の最高気温は29.2度で、7月下旬並みとなりました。 連休中は、3日まで気温が高いということですが、4日の夕方に雨が降り、それ以降暑さも落ち着く見通しです。

-

竹久夢二の孫 みなみさんお話し会

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれている竹久夢二展に合わせ、夢二の孫の竹久みなみさんのお話し会が2日開かれました。 竹久夢二は明治17年生まれの「大正ロマン」を象徴する画家です。 夢二の孫で、現在81歳の竹久みなみさん。 昭和8年生まれで、翌年の昭和9年に夢二は亡くなっています。 みなみさんは、「夢二は甘党でおはぎが大好きだった。今でもお彼岸にはおはぎを食べて昔をしのびます」と話していました。 会場にはおよそ60人が訪れ、みなみさんの話に耳を傾けていました。

-

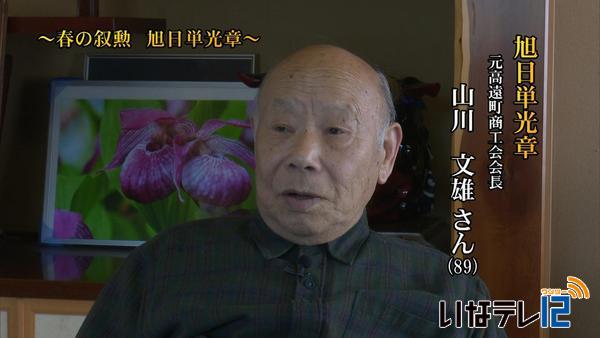

~春の叙勲 旭日単光章~ 山川文雄さん

受章について山川さんは「そんな器ではないので断ってきたが、方々から電話がくるので受けることにした。」と話します。 中小企業振興功労で旭日単光章を受章した伊那市高遠町西高遠の山川文雄さんは大正15年生まれの89歳。 伊那市西箕輪与地の出身で名古屋の軍需工場に勤め、戦後地元に戻りました。 昭和33年、高遠町の山川燃料店に婿入りし後継者となりました。 昭和58年高遠町商工会会長に就任し平成7年までの4期12年間務めました。 会長時代は商店街の活性化に尽力し無料駐車場の整備や道路拡幅、歩道の設置事業などを手がけました。 城下町の人間の気風というか、「俺の家にいくら財宝が眠っているか分からないのに、その調査もしないでいきなり道路を広げるとは何事だ。」と反発を受けて何回も何回も討論会をやった。 「今は良かったと思っている。道路、歩道を広げて良かった。来てくれたお客さんたちが安心して買い物ができる町並みができたので良かったと思っている。」と話します。 また当時手狭だった商工会館建設にも着手し昭和61年に完成しました。 商工会館建設では仲が良かった当時の北原三平町長と山川さんとで「大広間を役場職員が集まる時使ってもいい」という条件付きで建てることが決まったということです。 地域振興の第一線からは身を引きましたが今も高遠町を大切に思う心に変わりはありません。 今の伊那市商工会について山川さんは「会長を中心によく会員がまとまってやっている。小さい商工会ではあるけれど大丈夫だと思う。」と話していました。

-

高遠城址公園入園者16万人にとどまる

天下第一の桜の名所としてしられる高遠城址公園。 今年は、雨が続くなど気象条件が悪く、旅客バス500キロ規制問題などもあり、16万人ほどの入園者数にとどまったことがわかりました。 23日の高遠城址公園です。21日に桜は散り終わりとなり、祭り期間は終了となりました。園内に設置されていた露店も、撤収の作業を進めていました。 伊那市によりますと、最終的な集計結果はまだ出ていませんが、今年はおよそ16万人が、有料で入園しました。 開花から散り終わりまでの有料入園期間は、6日から21日までの16日間で、うち晴れたのは4日間でした。 去年の有料入園者数は、23万人ほどでした。有料期間は、9日から25日までの17日間で、うち晴れたのは12日間でした。 ここ数年間では、平成23年の東日本大震災の年は、15万3000人ほどに落ち込みましたが、今年はそれに次ぐ、低い数字にとどまりました。 今年は、長距離の旅客バスの運転手一人当たりの運転の上限を昼間は500キロまでとする規制がかかり、その影響も大きかったとみています。 伊那市では、今回の入園者数の減少について、原因を分析し、来年以降につなげていきたいとしています。

-

花見客 桜求め弘妙寺へ

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜はあと数日で終わりになろうとしています。 そんななか花見客は桜を求め今が見頃となっている高遠町荊口の弘妙寺まで足を伸ばし桜を楽しんでいます。 伊那地域は20日も雨降りとなりました。 高遠城址公園では開花宣言以降悪天候が続き入園者数も低調となっています。 そんななか県外から訪れた花見客は桜を求めて標高の高い高遠町荊口の弘妙寺を訪れています。 寺がある山室川沿いを昇るとそこには満開の桜が見えてきます。 高遠城址公園は標高およそ800メートルでそこから230メートルほど高い標高1030メートルほどにある弘妙寺の桜は今が見頃となっていて県外から訪れた人たちで賑わっていました。 境内にはタカトオコヒガンザクラやしだれ桜などおよそ70本の桜があります。 田中勲雄住職によりますと境内の桜は今日現在9割ほどの開花で今週いっぱいは楽しめるということです。

-

高遠城址公園で桜奏会が高遠囃子の巡行

桜がライトアップされた伊那市の高遠城址公園で観光客をもてなそうと、高遠囃子の巡行が、17日夜に行われました。 演奏を行ったのは、高遠に江戸時代から伝わる高遠囃子の保存と伝承を行っている桜奏会のメンバー20人です。 太鼓や笛などを手に持ち、ライトアップされた桜の下、公園内を巡りました。 桜奏会によりますと、高遠囃子は、江戸時代の中期、1700年代に高遠の商人が江戸や大阪から持ち帰ったものを地元に伝えたとされています。 高遠閣を出発し、桜雲橋を渡ってテンポがゆっくりな本囃子を演奏しながら公園を1周しました。 二の丸まで戻ると、今度は、テンポが速い帰り囃子を奏でながら、元きた道を逆に進んでもう1周しました。 桜奏会の北條良三会長は、「城下町の情緒を感じてもらいたい」と話していました。 伊那市によりますと、高遠城址公園の桜は、現在、花の落下が盛んですが、雨など降らなければ桜吹雪も含めて来週火曜日頃まで楽しめそうだということです。

-

高遠桜伊那餃子限定販売

伊那市内の飲食店10店舗が加盟する伊那餃子会は、高遠城址公園で1日100食限定の高遠桜伊那餃子を17日と18日に販売しています。 高遠城址公園三の丸に伊那市を食でアピールするローメン、ソースかつ丼、餃子の屋台が出ています。 中でも伊那餃子会は、ピンク色の餃子、高遠桜伊那餃子を1日100食限定で販売しています。 皮には、桜の塩漬けを練りこみ、具には、桜の葉を細かく刻んで入れました。 口に含むとふんわりと桜の香りがします。 5個500円、10個800円で18日も限定100食販売されます。

-

久々の晴天 高遠城址公園で各種イベント

久々の晴天に恵まれた15日の高遠城址公園では、観光客が園内で行われたイベントを楽しみました。 園内では、高遠小学校の4年生39人が、高遠まん頭の販売をしました。 観光客との交流などを目的に1年生の時から、毎年総合的な学習の時間で行っています。 まん頭を購入した人には、高遠小にある桜の花びらを使った手作りのしおりがプレゼントされ、人気を集めていました。

-

猪苗代町と伊那市 高遠城址公園で親善交流会

伊那市と友好提携を結んでいる福島県の猪苗代町と伊那市の親善交流会が16日に開かれ、参加者が高遠城址公園の桜を楽しみました。 伊那市を訪れたのは、猪苗代町の親善交流事業委員会のメンバー18人です。 江戸時代の高遠藩主、保科正之の縁で、旧高遠町と友好提携を結んでから去年10周年を迎えた事をきっかけに、初めて親善交流会が高遠町で開かれました。 一行は、保科正之公の大河ドラマをつくる会幹事会会長の北原紀孝さんの案内で高遠城址公園を巡りました。 猪苗代のメンバーは、雪の残る中央アルプスとタカトオコヒガンザクラの共演を楽しんでいました。 4月29日に高遠町で行われる保科正之生誕404年祭にも、猪苗代町から、町長など大河ドラマをつくる会のメンバーなどが訪れる事になっています。

-

高遠城址公園観光客を踊りでおもてなし

伊那市高遠町の高遠城址公園では、花見ムードを盛り上げようと15日、踊りやさくら茶のサービスが行われました。 南ゲート付近では、高遠小学校の6年生42人が、武田信玄の5男・仁科五郎盛信と織田軍との戦いを表現した舞、「孤軍高遠城」を披露しました。 高遠小学校では、3年前から花見に訪れた観光客をもてなそうと、子ども達が発表を行っています。 15日は桜の下、小雨の降る中、子どもたちが堂々と踊りを披露していました。

-

高遠城址公園観光客減 週末に期待

天下第一の桜の名所としてしられる高遠城址公園。 今年は、天候不順などによりこれまでの有料入園者数は去年と比べおよそ3万4千人減となっています。 14日の高遠城址公園。 桜は、現在見頃となっていて観光客が花を楽しんでいました。 伊那市によりますと6日から13日までの8日間の有料入園者数は、およそ7万7千人で去年と比べ3万4千人減となっています。 有料となった8日から今日まで晴れた日は2日間で、入込が一番多かった日は、12日(日)の3万2千人でした。 伊那市によりますと、ここ数十年今年のように雨が多かった日はなかったということです。 土産物などを販売する屋台でも売れ行きが今一つのようです。 中には、悪天候により営業を見合わせる屋台もありました。 桜守の西村一樹さんです。 西村さんは、雨で桜の花が落ちてしまうか心配していましたが、「今週末まで楽しめそう」と話していました。 15日から大型バスが200台以上入る予定で伊那市では、週末にかけての入込を期待しています。 高遠城址公園では、15日伊那市商工会高遠支部女性部による桜茶のサービスが行われます。 17日からローメンやソースカツ丼など、ご当地グルメが楽しめるイベントが予定されています。

-

高遠城址公園で伝統の篠笛演奏

桜が満開を迎えている伊那市高遠町の高遠城址公園で13日、日本の伝統楽器、篠笛の演奏が行われました。 演奏会は、公園を訪れた人たちに篠笛の演奏と桜を楽しんでもらおうと、伊那市観光協会が毎年開いています。 演奏したのは埼玉県在住でプロの篠笛奏者大野利可さんです。 大野さんは、伊那市で演奏会を開いたことがきっかけで、10年前から市内で篠笛の講座の講師を務めています。 演奏は公園の中で行う予定でしたが、この日はあいにくの雨となったため高遠閣で行われました。 この日は、午前と午後に1時間ほど演奏しました。 大野さんが作曲したオリジナル曲や、民謡、春にちなんだ曲などを披露していました。

-

満開の高遠城址公園 花見客で賑わう

満開となって初めての週末を迎える伊那市高遠町の高遠城址公園は、11日、県内外から訪れた花見客で賑わいました。 午前中降っていた雨は昼前には止み、公園内は賑わいました。 訪れた人たちは、写真を撮ったり、手作りの弁当をひろげて花見を楽しんでいました。 園内に植えられているおよそ1,500本のタカトオコヒガンザクラは、開花してから一気に花が咲き9日に満開となりました。 この影響が、入場者数に出ています。 公園下の駐車場で毎年誘導をしている人によりますと、例年この時期はツアーバスでいっぱいになるということですが、花が早く咲いたためツアーが間に合わず今年は6割から7割程度だということです。 公園内では、訪れた人たちをもてなそうと、高校生による様々なイベントが行われました。 三の丸では、伊那弥生ヶ丘高校の茶道部員らによるお点前体験が行われ、訪れた人は満開の桜の下で抹茶を味わっていました。 他に、高遠高校の音楽専攻の生徒は、琴の演奏と歌を披露しました。 また、高遠の商店街では伊那市観光協会の会員によるアンテナショップ「Sakuraマーケット」が11日からオープンしました。 市内17店舗の土産品およそ90品目が販売されています。 22日までの開店期間中は、3,000円以上買い物をした人を対象に米や入浴券が当たる抽選会を行っているということで、観光協会では多くの来店を呼び掛けています。

-

天下第一の桜 高遠城址公園満開

天下第一の桜として知られる高遠城址公園が、9日、満開となりました。 5日に開花した桜は、9日に、満開を迎えました。 園内には1,500本のタカトオコヒガンサクラが植えられています。 タカトオコヒガンザクラはこの一帯に植えられた固有種で、長野県の天然記念物にも指定されています。 花はやや小ぶりで赤みを帯びているのが特徴です。 城址公園の桜守によると、平年は、開花から満開まで1週間ほどかかるということですが、今年は一気に花が開いたということです。 去年の満開は平年並みの16日で、今年は、それよりも7日早くなっています。 見所の一つ桜雲橋では、観光客が足を止めて桜に見入っていました。 城址公園が見渡せる対岸からはこんもりと桜が覆う公園を描く人の姿も見られました。 高遠城址公園では、12日に、着付けパフォーマンス・着付けショーが開かれるほか、17日、18日に、ローメンやソースカツ丼といったご当地グルメを味わえるコーナーが設置されるなど、週末を中心に様々なイベントが予定されています。 高遠城址公園の桜の見ごろは、来週末ごろまでということです。

-

高遠城内の再現図 池上さんが寄贈

伊那市出身で、東京都で空間デザイナーとして活躍する池上 典(のり)さんが、高遠城内の再現図を描き、9日伊那市に寄贈しました。 透視図法で描かれた、高遠城内の再現図です。 彩色されたものが32点、その他、解説図など37点が寄贈されました。 9日は、池上さんが高遠町歴史博物館を訪れ、白鳥孝市長から感謝状を受け取りました。 池上さんは、沖縄県立新歴史博物館や、鹿児島市立科学館などのデザイン・設計を手掛ける空間デザイナーです。 デザインの技法を用いて、高遠に残る古地図や部屋割り図などを参考にしながら、今回、城内の様子を描き出しました。 部屋の広さなどは、古文書をもとに正確に描いていますが、立体部分は、別の資料を参考にし、想像も加えて書いたということです。 池上さんは、2013年に、伊那市に、3点の高遠城全体の鳥瞰図を贈っています。 今回贈られた再現図は、その鳥瞰図とともに、7点ずつ、歴史博物館で展示される予定です。 池上さんは、白鳥市長から、「町民や農民の暮らしの再現図もぜひ描いてほしい」と依頼を受け、「ぜひやってみたい」と前向きな答を返していました。

-

伊那地域 1月下旬並みの気温 雪景色

4月に入り伊那地域はあたたかい日が続き桜も一気に開花しましたが、8日は雪が降る寒い一日となりました。 この日の伊那地域の日中の最高気温は5.4度までしか上がらず1月上旬並みの寒い一日となりました。 現在8分咲きの高遠城址公園では、朝早くから桜守や市の職員が公園内を見回り、桜の状態を確認していました。 雪が積もり枝が折れそうな木を見つけると、花が落ちないようそっと枝をゆらし雪を落としていました。 雪と桜の共演となった高遠城址公園、訪れた観光客はめったに見られない風景を楽しんでいました。 一方、土産物を販売する屋台では、季節外れの雪に花見客を心配する声も聞かれました。 桜守の西村一樹さんによりますと、高遠閣や桜雲橋付近の桜は、咲きはじめという事もあり、雪で花が散る心配はないという事で、今週末に見頃を迎えそうだという事です。

-

オリジナル切手「桜花浪漫」販売

伊那市の郵便局は、花見シーズンにあわせオリジナル切手「高遠 桜花浪漫」の販売を始めました。 8日は高遠郵便局の髙橋晴彦局長らが伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長にオリジナル切手2セットを贈りました。 切手は8年前から高遠の桜をPRしようと、郵便局が花見の時期に合わせて作っています。 今年は桜まつりのポスターに採用された写真などがデザインされ、夜桜の写真も使われました。 オリジナル切手フレームは市内の郵便局で販売され、52円切手10枚1セットが930円。82円切手10枚1セットが1230円で、共に3,500セット限定販売となっています。 白鳥市長は、「夜桜は雰囲気が変わって良い。お土産としても喜ばれる一品。」と喜んでいました。

-

オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校 正式オープン

公立の学校に籍を置きながら通うことのできる学校「オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校」が、7日から伊那市高遠町のポレポレの丘で正式にオープンしました。 この日は、県内外から16人の子どもとその保護者が集まりました。 オルタナティブスクールは、公立の学校に籍を置きながら通うことができ、子ども達が別の学び方を選択できる学校です。 元公立小学校教員で伊那市上新田在住の濱大輔さんが開いています。 去年4月にプレオープンとして開校し、机や椅子のない状態から1年間試行錯誤を重ね、準備を進めてきました。 初日の7日は、去年11月に建てたモンゴルの移動式住居「ゲル」の中で本を読むなどして過ごしました。 参加者はあすまでの2日間、テントを立てたり自炊をしたりして過ごす予定です。 オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校は、火曜日から金曜日と祝日の午前10時15分から午後6時に開校しています。 現在は、4歳から高校1年生までの17人が通うことになっています。 学校では夏までに今のものよりも大きいゲルをもう1棟建てる予定です。 問い合わせ:090-4950-2615(濱さん)

-

信州高遠美術館 特別展「竹久夢二展」が始まる

信州高遠美術館では、特別展「竹久夢二展」が始まりました。 会場には、竹久夢二の作品や資料など200点が展示されています。 竹久夢二は明治17年に岡山県に生まれ、17歳で上京。新聞や雑誌、児童書などの挿絵を手掛け、大正ロマンを象徴する画家と言われています。 夢二の描く美人画は「夢二式美人」と呼ばれ、黒く澄んだ瞳と線の細い体のラインが特徴だということです。 竹久夢二展は、来月24日(日) まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

高遠城址公園 さくら祭り始まる

天下第一の桜として知られる伊那市高遠町の高遠城址公園で1日、公園開きが行われさくら祭りがはじまりました。 伊那市では開花を5日、満開を13日と予想しています。 この日は、公園内の高遠閣で神事が行われ、今シーズンの無事を祈りました。 公園開きが雨のため高遠閣で行われるのは平成22年以来2回目です。 式では高遠町地区の保育園の年長園児が歌を披露しました。 その後、伊那市観光協会会長の白鳥孝市長らと手をつなぎ、桜雲橋を渡り問屋門の開門を宣言しました。 公園内には、およそ1500本のタカトオコヒガンザクラが植えられています。 桜はここ数日の暖かさで蕾も膨らみはじめ、桜守の西村一樹さんによりますと、開花予想の5日より少し早まる可能性が高いということです。 またこの日は、市内の製造業が取り組んでいるご当地お土産プロジェクトのメンバーが桜保護などに役立ててもらおうと、「サクラコマ」などの売上金の一部、1万円を伊那市に寄付しました。 ほかに、伊那警察署の臨時派出所も設置されました。 常時4人体制で、観光客のピーク時には8人から10人体制で警備にあたるということです。 臨時派出所は、花見期間が終わるまで設置されます。

-

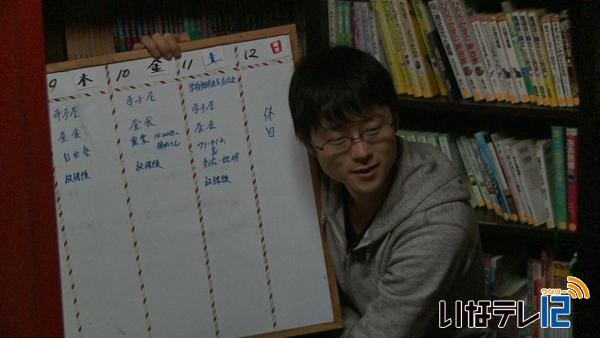

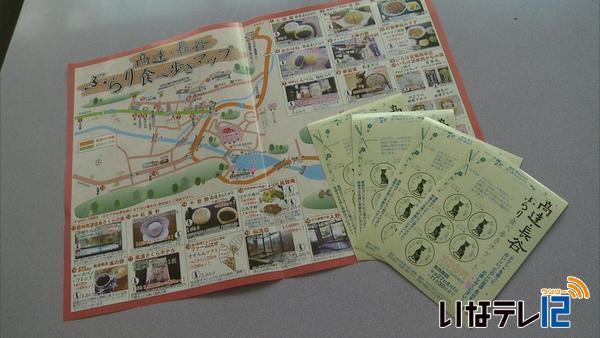

ぶらり食べ歩きチケット 長谷に拡大

観光客の滞在時間を増やそうと去年から伊那市高遠町地域で始まった、ぶらり食べ歩きチケットの使用可能エリアが、今年から長谷地域にも拡大しました。 今年は、高遠町だけでなく長谷地域にも使用可能店舗が拡大し去年より6店舗多い21店舗で使用できるようになりました。 チケットは、5枚のシールがついて1枚500円。シールには、伊那市ゆかりの画家、中村不折の絵が採用されています。 シールのことをぶらりと読んでいて、1ぶらり100円分の買い物ができます。 使用可能店舗では、120円の商品が1ぶらりで購入できるなど、それぞれお得なサービスを受けることができます。 チケットは、4月1日から11月末まで使用でき、伊那市観光協会では「何度も伊那市に訪れてもらいたい」としています。 チケットは、市観光協会、南アルプスビジターセンターなどで購入できます。

-

高遠開花予想早まる

桜の開花がまた早まりそうです。 日本気象協会は、6回目の桜開花予想を27日発表しました。 高遠城址公園の開花は、4月5日と予想しています。 27日の高遠城址公園です。 コヒガンザクラのつぼみがふくらみ初めています。 前回第5回の開花予想は、4月7日、満開は12日でしたが、今回さらに早まり、開花は4月5日、満開は、9日と予想しています。 気象協会では、来週にかけての暖かさを考慮し、前回予想よりやや早めたとコメントしています。 4月5日の開花は、平年より7日去年より3日早くなります。 9日の満開は、平年より8日去年より7日早くなります。

-

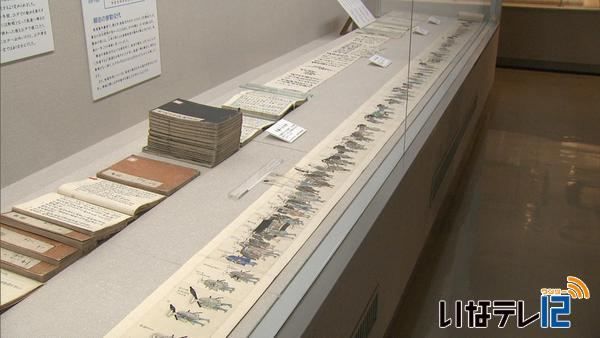

特別展 内藤家の参勤交代 きょうから

江戸時代の高遠藩主・内藤家の参勤交代に関する資料を集めた特別展が25日から伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 特別展「高遠藩内藤家の参勤交代」は、地域に残る参勤交代に関連する資料を通して、当時の武家社会について広く知ってもらおうと企画されました。 会場には、高遠町歴史博物館や図書館、個人が所蔵する資料76点が展示されています。 参勤交代は、大名が国と江戸を1年おきに行き来するもので江戸幕府により制度化されました。 1702年に内藤家の2代目が初めて高遠入りする時の様子を描いた絵図では、藩主の周りの家臣は、身なりなどきちんとしています。一方、行列の後ろでは、裸同然の人が暴れる馬を静止しながら引いています。 高遠から江戸まではおよそ200キロ。内藤家では、江戸時代の初めの頃は、中山道を使い片道6泊7日の行程で参勤交代を行っていました。しかし、3代目以降は、1日短い行程で行ける、甲州道中を使用していたという事です。 江戸幕府が定めた参勤交代の制度は、幕府の統制を図り、大名の財政を苦しめる物でしたが、江戸と全国への文化伝承に役立ったと考えられています。 この他に御堂垣外で宿泊するために置かれた本陣で使われた食器や食事の記録なども展示されえています この特別展「高遠藩内藤家の参勤交代」は、6月21日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。

-

高遠城址公園の桜 開花予想は4月7日

日本気象協会は、今年5回目の桜の開花予想を、20日に発表しました。 高遠城址公園の桜は、前回の予想より2日早まり、4月7日と予想しています。 高遠城址公園では、膨らんだ桜の蕾が色づき始めています。 20日の5回目の発表によりますと、開花は4月7日(火)、満開は4月12日(日)となっています。 日本気象協会では、県内で、この先も暖かな日が多くなると予想しています。 このため、開花予想日が、前回より2日早くなっています。

301/(金)