-

教諭らも参加し将来像検討

高遠高校の今後のあり方について検討する、将来像検討委員会の専門部会が19日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれ、初めて高遠高校の教諭らが参加して意見が交わされました。

この日は、これまであげられた意見を6つの項目に分けて堀り下げて考えようと分科会が開かれました。

将来像検討委員会は、定員割れが続いている高遠高校が、県の第2期高校再編計画の廃止対象になる可能性が高いことから、学校の存続を目的に設置されました。

分科会には、委員会では初めて高遠高校の教諭が参加し意見を交わしました。

このうち、地域の保育園や小中学校との連携について考えた分科会では、高校教諭から高遠高校の良さについて「コース制になっているため、生徒の将来像が明確になっている」といった意見が出されました。

これに対し、地域の中学校教諭からは「コース制を生かしてどんな道に進んでいるのか、進路状況を見える形にしてほしい」と、中学生が入学に対して魅力を感じるよう情報を公開することの必要性を訴えていました。

石城正志校長は「教諭が参加したことで、内側からも外側からも理解の得られる検討結果がまとまると思う」と話していました。

委員会では、6月頃までに意見をまとめて高遠高校に報告することにしています。 -

桜シリーズ 熊野神社

桜シリーズ、19日は伊那市高遠町藤沢の熊野神社の枝垂れ桜です。

熊野神社の入り口にある枝垂れ桜は、現在見頃を迎えています。 -

桜舞う高遠 かっぽれ披露

17日は、桜の花びらが舞う中、東京の大道芸人がかっぽれを披露し、花見客を楽しませていました。

かっぽれを披露したのは、東京の大道芸人で、光江流社中、桜川光江家元率いる17人です。

桜川さんによりますと、「かっぽれ」は元気の出るおめでたい大道芸として江戸の末期に始まり、次第に寄席や歌舞伎などでも踊られるようになったということです。

桜川さんらのメンバーの中に高遠出身者がいたことなどが縁で、5年前から毎年、この時期に訪れています。

桜川さんは「桜吹雪という最高の場面で踊る事ができ心が弾む。見ている人達が元気に、笑顔になってもえれば」と話していました。 -

高遠城址公園 ボランティアガイド好評

天下第一の桜の名所として知られる、伊那市高遠町の高遠城址公園。

市民らのボランティアガイドグループが花見客を案内する、ワンコインガイドが好評です。

案内をするのは、伊那市観光協会の観光ボランティアガイド養成講座の受講生50人でつくる「い縲怩ネガイドの会」のメンバーです。

ワンコインガイドは、1グループ500円で、およそ40分かけ、園内の桜雲橋や本丸などを回り、桜の特徴や歴史などを説明するものです。

会では、これまで、園内に設置された案内所でのパンフレット配布や情報提供などを行ってきました。

ワンコインガイドは、観光客からの園内のガイドをしてほしいとの声を受け、今シーズンから新たに始めた取り組みです。

実践の場を増やし、ガイドの腕を磨く狙いもあります。

5日からスタートしたワンコインガイドのサービス。

桜がつぼみの頃は、満開の雰囲気を知ってもらおうと写真を使っての説明や、ガイドに自信のないメンバーは他のメンバーの説明を聞くなど、技量向上を目指し工夫をしているという事です。

会によりますと、今日までにおよそ70グループが利用したという事です。

ガイドのサービスは、22日まで行う予定していて、収入は、伊那市内の桜の保護・育成に使われるさくら基金や、会の活動費にあてるという事です。 -

満開の桜の下 篠笛の音色響く

また高遠城址公園では、15日、篠笛奏者、大野利可さんによる演奏会が開かれました。

埼玉県在住の大野さんは、国立音楽大学卒業後、篠笛奏者となり活動しています。

6年ほど前に伊那市で演奏会を開き、以降毎年、伊那で篠笛講習会を開催しています。

それらが縁で桜祭り期間中、演奏会を開くようになり、今日はオリジナルや春にちなんだ曲などを披露しました。

演奏は午前と午後の2回、それぞれ1時間ほど行われ、花見に訪れた人たちは見頃の桜の下で奏でられる日本の伝統音楽、篠笛の音色を楽しんでいました。 -

高遠城址公園 入園者800万人突破

桜が満開となっている高遠城址公園では、1983年、昭和58年の入園有料化からの累計入園者が、15日800万人を突破しました。

15日は累計入園者800万人達成のセレモニーが伊那市高遠町の高遠城址公園で行われました。

セレモニーでは800万人目とその前後の入園者に伊那市ゆかりの記念品が贈られました。

800万人目となったのは、愛知県から夫婦で訪れた川崎肇さんです。

川崎さんはこれまで10回近く高遠城址公園を訪れているということで、今回の幸運を喜んでいました。

高遠城址公園では、入園有料化から31年目での800万人達成となります。

これまで最も入園者が多かったのは、平成8年の39万8,257人、最も少なかったのは、有料化が

始まった昭和58年の13万4,865人、次いで東日本大震災が発生した平成23年の15万2,850人です。

今年は4月1日の開園から14日までにおよそ13万人が訪れています。

高遠城址公園の桜は今日現在満開で桜守の稲辺謙次郎さんは「見頃は今週中頃まで続くのではないか」と話しています。 -

長野県日蓮宗青年会 東日本大震災の復興を祈念して行脚

長野県日蓮宗青年会は9日、東日本大震災の復興を祈念して、お題目を唱えながら伊那市の高遠町を行脚しました。

高遠町を行脚したのは、長野県日蓮宗青年会の9人です。

9人は、高遠さくらホテルから蓮華寺までのおよそ3キロを行脚しました。

今年は、東日本大震災から3回忌の年にあたることから、復興を記念しお題目を唱えながら行脚しました。

青年会の伊神玄記会長は「震災を風化させないようにとの思いを込めて行った。再び目を向けるきっかけにしてほしい」と話していました。 -

花見客の入り込みピーク

「天下第一の桜」として知られる伊那市高遠町の高遠城址公園。満開から初めての週末を迎えた13日は、県内外から花見客がどっと訪れました。

高遠城址公園へと続く道はこの日、観光客の車で大渋滞となりました。

国道361号は、昼時には公園から3キロほど離れた美篶上原まで車の列が続き、車を遠くに停めて歩く観光客の姿も見られました。

新潟から訪れたというある観光客は「車が詰まってしまい動かなくなったので、駐車場を借りて遠くから歩いてきました。すごい渋滞です」と話していました。

公園行きのバスと連結した臨時列車も運行され、JR伊那北駅には多くの観光客が降りていました。

これに合わせ駅前には伊那市のみやげ品を買ってもらおうと、地元商店や市内の企業関係者などがテントを貼り、総合学習の一環で参加した伊那小学校の児童と一緒に販売していました。 -

天下第一の桜 満開

天下第一の桜の名所としてしられている伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が10日、満開となりました。

高遠城址公園には、およそ1500本のタカトオコヒガンザクラがあり、濃いピンク色の花を咲かせています。

公園には午前中から多くの花見客が訪れ、気に入ったポイントを見つけて桜を写真に収める人の姿がみられました。

公園内には樹齢130年に及ぶ古木が20本、50年以上のものが500本あります。

今シーズンは、昭和58年の入園有料化以来、最も早い1日に開花宣言が出されました。

満開は、去年と比べて、11日、ここ10年の平均と比べて、5日早くなっています。

また、花見客の中にはこんな人の姿もありました。

俳優の榎木孝明さんです。

榎木さんは絵を書く事が趣味で、今日もドラマの撮影の合間を縫って高遠を訪れたという事です。

伊那市は、高遠城址公園の見頃は来週半ばまでとみています。

高遠城址公園の開園時間は、午前6時から午後10時までとなっていて、午後6時頃からはライトアップも行われています。 -

高遠城址公園 観光客の入り込み始まる

伊那市の高遠城址公園の桜は、現在3分咲きで南側が見頃となっています。

1日の開花から最初の連休となった6日、公園には桜を見ようと県内外から観光客が訪れていました。

1日に開花宣言が出された高遠城址公園。この日は、悪天候にも関わらず、開花の知らせを聞いた観光客が訪れていました。

富士見町から家族で訪れた女性客は「いつも見頃の晴れている日に来て車を停めることができないので、雨を覚悟で来ました。空いていたし、雨の桜も綺麗で楽しめます」と話していました。

ある屋台の店主は「今年もこの時期がきたか、という思い。毎年違ったお客さんの顔が見れるので楽しいし、うれしい。あとは天気次第」と話していました。

伊那市では、現在、二の丸付近を3分咲き、南側は満開と発表していて、全体の満開は8日頃を予想しています。 -

高遠城址公園 本丸虎口を整備へ

高遠城址公園を史跡として後世に引き継いでいこうと整備方針を検討している史跡高遠跡整備委員会は、本丸の虎口の整備をメインとした今後の整備実施計画案を5日まとめました。

虎口は、城郭や曲輪の出入り口のことを言います。

高遠城址公園の桜雲橋の西側周辺が虎口にあたります。

虎口は、防御と攻撃の両方の機能を備え、石垣や土塁、門、塀などにより厳重に守られていました。

整備委員会のまとめによりますと、整備は、現在ある石垣の現状を記録し、トレンチ調査による遺構の調査検討を行い、整備手法を決め、工事を行います。

5日高遠町総合支所で開かれた委員会で決定しました。

この日決まった整備実施計画案は、伊那市が文化庁に提出し事業がスタートします。

本丸の虎口は、平成26年度から調査をはじめ、30年度までに工事を終える計画です。 -

ジュディ・オング倩玉 木版画の世界展

さくら祭りのスタートにあわせて、3日から伊那市の信州高遠美術館で、歌手で女優のジュディ・オングさんの木版画展が始まりました。

3日は、市の関係者などおよそ20人が出席しジュディ・オング倩玉(せいぎょく) 木版画の世界展のオープニング式典が行われました。

テープカットの後、訪れた人達は初期から新作までの55点を鑑賞していました。

「紅楼依緑」は、名古屋の料亭の一室を描いたもので、2005年に制作されました。

赤や灰色、黒といった、大胆な色使いや、画面の構成が評価され、第37回日展では特選を受賞しています。

ジュディ・オングさんは、歌手や女優として活躍する一方で、20代のころから版画家の雅号「ジュディ・オング倩玉」として、日本家屋などをテーマに制作活動をしています。

これまでに日展で13回入選し、2006年には日展会友となっています。

インタ×3人

ジュディ・オング倩玉 木版画の世界展は、5月19日まで開かれ、今月28日はトークイベントが開かれる予定です。 -

メキシコ長野県人会伊那市を見学

先祖に長野県出身者がいる日系メキシコ人でつくるメキシコ長野県人会が30日伊那市高遠町の高遠城址公園を見学しました。

30日は長野県出身の親や祖父母などをもつ者日系メキシコ人40人ほどが訪れ、ボランティアガイドの案内で、高遠城址公園を見学しました。

メキシコ長野県人会は、2世3世が増え、時が経過する中で日本語を話せる人が少なくなっていて、故郷を知り、日本に興味を持ってもらおうと初めて長野県への旅行を企画しました。

旅行は、25日から30日までの5泊6日の日程で、長野市から飯田市まで県内各地をめぐります。

29日の夕方伊那市に到着し、高遠さくらホテルに宿泊しました。

会員らは、アルプスが見えると写真を撮るなどしていました。

最後は全員でメキシコの民謡を歌いました。

会員らは帰途につくため、夕方には東京に向けて出発しました。 -

高遠城址公園で開花宣言

伊那市高遠町の高遠城址公園で1日公園開きが行われ桜まつりが始まりました。

伊那市は城址公園南側の桜の花が開いたことから1日、開花宣言を出しました。

4月1日の開花宣言は昭和58年の入園有料化以来、最も早い開花宣言となります。

これまでは桜雲橋の桜が基準木となっていましたが、今年から園内いずれかの桜が咲いた時点で開花宣言が出されるようになりました。

訪れた人たちは花が開いたばかりの桜を写真におさめ楽しんでいました。 -

桜の開花予想 高遠城址公園5日

日本気象協会は、今年の高遠城址公園の桜の開花予想日を4月5日と発表しました。

これは、27日発表された第6回目の開花予想によるものです。

これによりますと、今年の高遠城址公園の桜の開花は、平年より7日早く、昨年より11日早い4月5日と予想していて、満開は10日と予想しています。

5回目の予想では4月6日の開花を予想していたことから、1日早まっています。

3月の暖かさの影響で生長が進み、開花が早まる見込みだということです。 -

高遠町長藤弥勒で山林火災

26日午後0時10分頃伊那市高遠町長藤弥勒で山林火災がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと火事があったのは伊那市高遠町長藤弥勒の山林と休耕田です。

火はおよそ1時間後に消し止められましたが休耕田と山林およそ25,000平方メートルを焼きました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署では現在火事の原因について調べを進めています。

伊那消防署では空気が乾燥しているので火の取り扱いには十分注意してほしい」と呼びかけています。 -

「絵島 ~美しき流人 大奥から高遠へ~」特別展開幕

伊那市高遠町歴史博物館の特別展「絵島 縲恃・オき流人 大奥から高遠へ縲怐vが、23日から始まりました。

この日は、オープニング式典が歴史博物館で行われ、関係者らが特別展の開幕を祝いました。

式典で、絵島にゆかりのある蓮華寺の長谷川湛道住職は「絵島には人を引き寄せる魅力がある。多くの人に絵島について知ってもらいたい」と挨拶しました。

絵島は江戸時代の大奥の女中で、幕府の権力抗争の中、絵島生島事件の罪人として高遠に幽閉されました。

今回、絵島が長く過ごした高遠の地での生活について知ってもらおうと、実際に絵島が使った道具なども展示されています。

特に絵島が身につけていたとされる夜具は、今回初めて展示されました。

白鳥孝市長は「実際に使ったものもありとてもおもしろい。絵島生島事件で有名な絵島だが、高遠での生活も多くの人に知ってもらいたい」と話していました。

北原紀孝館長は「美術館を見てから高遠町内の歌碑などを尋ねればさらに面白いと思う。多くの人に見に来てもらいたい」と話していました。

特別展「絵島 縲恃・オき流人 大奥から高遠へ縲怐vは高遠町歴史博物館で6月23日まで開かれています。

入場料は一般が400円、小中学生が200円となっています。 -

地域自治区の存続求める建議書 市長に提出

合併特例法により設置期間が平成28年3月までとなっている地域自治区と総合支所の在り方について検討してきた伊那市高遠町と長谷の地域自治区地域協議会は、地域自治区の存続などを求める建議書を22日、白鳥孝市長に手渡しました。

22日は、高遠町地域協議会の小松晃会長と長谷地域協議会の西村篝会長が白鳥市長に建議書を手渡しました。

協議会では、設置期間が合併から10年間とされている地域自治区の在り方について、去年1月から検討してきました。

建議書では、合併から10年となる平成28年4月1日以降について、●高遠町と長谷の両地区に地域自治区と地域協議会を引き続き設置すること●総合支所の機能を充実させることなどを要望しています。

小松会長は「高遠町長谷地域は、市の中心部から離れていて面積も広い。利便性を考え支所の継続をお願いした」と話し、西村会長は「支所の耐震化と機能の充実を図って欲しい」と付け加えました。

白鳥市長は「1番良い形となるよう十分検討したい」と話していました。

合併特例法による地域自治区の設置期間は、平成28年3月31日までとなっています。 -

全国芝平の会 ふるさとへ

過疎による集団移住で廃村となった伊那市高遠町芝平に住んでいた人たちが集まる全国芝平会が16日開かれ、参加者が伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校を訪れました。

16日は県内や愛知県などからおよそ30人が参加し、芝平分校にある離村の碑に花を手向けました。

全国芝平会は3年に一度移住した人たちが集まり開かれているもので、ふるさとを忘れないようにしようと今回初めて芝平を訪れました。

伊那市高遠町芝平は、過疎や土砂災害により昭和53年に廃村となり、住民は全国各地に移住しています。

昭和18年に芝平分校の教師が作詞した歌「芝平の四季」を全員で歌いました。

全国芝平の会の北原厚会長は「今もなお芝平の里を守り、私たちを見守ってくれる先祖の霊たちにありがとうの言葉を捧げます」と話していました。 -

北原 泰治さん油絵展

伊那市高遠町在住の画家・北原 泰治(たいじ)さんの油絵展が、14日から、旭町のはら美術で始まりました。

会場には、高遠町を中心とする風景画45点が展示されています。

北原さんは、高遠町長藤で生まれ育ち、独学で絵画を学んできました。

日展に入選しているほか、示現会賞を受賞するなどの経歴を持ちます。

はら美術での個展は3年ごと開いていて4回目となります。

特に、地元である高遠の風景を好んで描いていて、桜の季節を前に展示会を開きました。

高遠は、2つのアルプスに、花々、川、谷、丘があり、絵になる地形だと話しています。

北原 泰治さんの油絵展は、20日(水)まで、伊那市旭町のはら美術で開かれています。 -

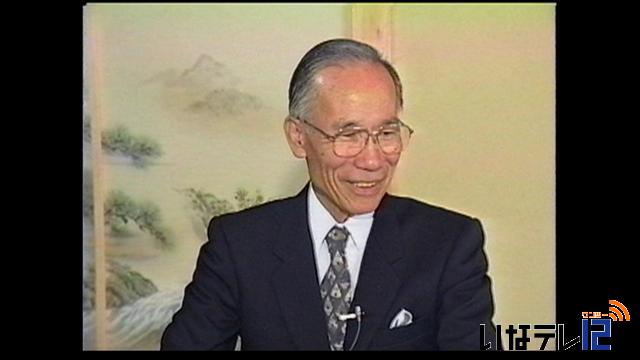

元高遠町長 北原三平氏 死去

元高遠町長で伊那市名誉市民の北原三平さんが1日、肺炎のため伊那市内の病院で亡くなりました。87歳でした。

伊那市高遠町長藤出身の北原さんは、高遠町の助役などを経て1972年、昭和47年に町長に初当選。

以後2000年、平成12年まで7期28年間、高遠町長を務めました。

その間「桜からのまちづくり」を基本理念とし町民参加のまちづくりを進めてきました。

また、全国町村会副会長、県町村会会長などを歴任し平成13年には勲三等瑞宝章を受章したほか伊那市名誉市民に選ばれています。

北原さんの後を継ぎ、高遠町長となった伊東義人さんは、「名君保科正之のような大将としての器のある人だった。」と話していました。

北原さんの葬儀は5日正午から伊那市高遠町小原のグレース虹のホール高遠で行われます。 -

高遠中学校 キャリア教育文部科学大臣表彰

伊那市の高遠中学校は、生徒が企業などで仕事の体験を通し学習する、キャリア教育の充実発展に尽力したとして、文部科学大臣表彰を受賞しました。

27日は、高遠中学校の小松民敏校長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

表彰は、今月19日に東京の文部科学省で行われ、高遠中は、行政や地域、事業所などと連携し、組織的・系統的にキャリア教育に取り組んできた事が評価されました。

多くの学校では、職場体験の期間は2日程ですが、高遠中学校では、国のキャリア教育事業に関するモデル校の指定を受けた、平成17年度から5日間実施しています。

学校では、職場体験をイベント化しないよう、事前に、自分の長所を考える事や、社会人を招きワークショップを開くなど、生徒自身が、仕事や社会での役割について考える時間を設けています。

今年度は、一つの事業所に対し、一人の生徒が体験を行い、生徒同士が他人任せにならず、会社の人と接する機会を多くもてるよう工夫しました。

白鳥市長は「キャリア教育の経験を一つのベースにし、高遠の地に誇りを持ち、今後の成長につなげてほしい」と話していました。

県内では、今回、高遠中の他に飯田市の小学校が文部科学大臣表彰を受賞しました。 -

伸和コントロールズ100万円寄付

神奈川県に本社を置き伊那市高遠町に主力工場を構える機械メーカー伸和コントロールズは8日、児童養護施設たかずやの里の整備費用に100万円を寄付しました。

伸和コントロールズの幸島宏邦社長ら3人が8日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝広域連合長に目録を手渡しました。

幸島社長は「上伊那に1つしかない児童養護施設。地域と交流するための施設の整備に使ってほしい」と話しました。

他に「会社として施設利用者の受け皿になれるよう考えていきたい」と話しました。

白鳥孝連合長は「県の社会福祉施設等整備事業として2億2,500万円の補助を受けられる見通しになった」と話しました。

たかずやの里の整備に寄せられた寄付は、8日までに3千万円を超えています。 -

高遠で伝統のだるま市

伊那市高遠町で11日だるま市が開かれ、鉾持神社参道は、多くの人で賑わいました。

だるま市は、五穀豊穣を願う鉾持神社の祈年祭にあわせ毎年開かれていて、高遠の冬の風物詩となっています。

400年以上の伝統があるとされていて、この日も鉾持神社参道は、福だるまを買い求める多くの人で賑わいました。

露天商との値引き交渉が成立すると家内安全や商売繁盛を祈って手締めが行われます。

鉾持神社参道周辺には、だるまのほかに、食べ物を提供する露天も数多く並び、午前中を中心に賑わいを見せました。 -

ポレポレの丘でそり遊び

伊那市高遠町東高遠のポレポレの丘で10日子どもたちがそり遊びを楽しみました。

10日は、親子100人ほどが参加し、雪が残っている北側斜面で思い思いにそり遊びをしました。

イベントを計画した信州高遠花摘み倶楽部では、これからも定期的に親子で参加できる催しを計画していきたいと話していました。 -

伊那市高遠町に人形飾り設置

11日のだるま市に訪れた人たちを出迎える人形飾りが、伊那市高遠町に設置されました。

商店街の商店主でつくる霜町実業団は、今年の大河ドラマ「八重の桜」をテーマに制作しました。

展示されているのはドラマの主役、山本八重と、保科家の家紋の鉢巻を付けた会津藩の家老、西郷頼母です。

城の絵などもあり、会津がある福島への応援の想いをこめたということです。

今年初参加の春日医院には、ノーベル医学・生理学賞を受賞した山中伸弥教授と看護師が展示されています。

制作したスタッフは、「初めてだったが形になってよかった。これからも続けていきたい」と話していました。

八十二銀行高遠支店に飾られているのは、アルプス中央信用金庫高遠支店と合同制作の、ハローキティなどキャラクター3体です。

総合福祉センターやますそ前では伊那市長谷で案山子を制作している中島みね子さんの作品も飾られています。

去年からだるま市で展示していて、今年は「保育園児と先生」がテーマです。

だるま市は、11日午前7時から午後5時まで開かれます。 -

11日のだるま市にむけ大だるま設置

五穀豊穣や家内安全を祈願する伊那市高遠町伝統のだるま市が11日に開かれます。

機運を盛り上げようと、高遠町商店街に大だるまが設置されました。

8日は、大だるまが保管されている多町から、1キロほど先の中心市街地まで、軽トラックで引っ張って運びました。

設置しているのは、商店主らでつくる本町実業団のメンバーです。

だるま市は、400年近く続くといわれる鉾持神社の伝統行事で、伊那谷唯一の市として毎年多くの人で賑わいます。

本町実業団では、毎年、市を盛り上げようと大だるまを設置しています。

高遠町のだるま市は、11日(月)午前7時縲恁゚後5時まで開かれます。

本町実業団は、大だるまのそばで、300人分のお汁粉を振舞うほか、桜だるまを販売する予定です。 -

高遠町地域自治区継続要望へ

高遠町地域自治区地域協議会は、設置期間が合併から10年間とされている、地域自治区について、平成28年4月以降も存続させる事を求める建議書の内容をまとめました。

5日は、高遠さくらホテルで高遠町地域協議会が開かれ建議書の最終案が了承されました。

高遠町地域協議会では、去年の8月から、地域自治区や総合支所の在り方について協議を進めてきました。

地域自治区の事務を全般的に行う総合支所については、地域住民の利便性などを考え、継続する必要があるとしています。

支所の職員数については、住民サービスの維持や、安心安全確保のための必要人数として、仕事内容を数値化し検討してきました。

結果、平成28年度以降の職員数は、平成23年度の52人と比べ、6人少ない46人が適正としています。

また、地域自治協議会の設置については地域住民の声を市へ届ける代表組織として維持することを求めています。

高遠町地域自治区地域協議会の小松晃会長は「地域自治区のありかたについて、一定の方向性を示すことができた」と話していました。

高遠町地域協議会では、同じく地域自治区の在り方について検討をした長谷地域協議会とともに、3月に市長に建議書を渡すことにしています。 -

高遠さくらホテル 期間限定スイーツバイキング開催

伊那市高遠町の高遠さくらホテルは、来月、地元産の食材を使ったケーキなどを提供するバレンタイン特別企画、スイーツバイキングを行います。高遠町勝間で収穫されたブルーベリーを使ったヨーグルトケーキ。同じく勝間産のリンゴを使ったタルトです。

これらは、高遠さくらホテルのスイーツバイキングで提供されるケーキの一部です。

洋食料理長の望月則和さんによると、「訪れた人により多くの種類のケーキ食べてもらおうと、一口サイズにした」という事です。

バイキングでは、毎日10種類のケーキが用意され、日替わりのメニューもあるという事です。

料金は、一時間、ドリンク付きで大人2千円。バイキング利用した人は、ホテルの温泉の入浴料が、半額となります。

スイーツバイキングは、来月4日から14日まで、時間は午後1時から4時までです。 -

春を告げる花 福寿草咲き始める

4日の伊那地域の最高気温は10度まで上がりと3月中旬並みとなりました。

伊那市高遠町の弘妙寺では春を告げる花、福寿草が咲き始めています。

弘妙寺は標高およそ1,000メートルにあり、本堂前の斜面には、福寿草が花を咲かせ春の訪れを感じさせています。

長野地方気象台では今週は平年より気温は高い日が続きますが、来週以降は平年並みに戻ると予想しています。

301/(金)