-

高遠高校卒業制作展 2月1日まで

伊那市高遠町の高遠高校芸術コースの3年生による卒業制作展「第15回芸術フェスティバル」が16日から、信州高遠美術館で始まりました。 卒業制作展は、芸術コースの集大成の場として毎年開かれていて、会場には美術専攻と書道専攻の生徒12人の作品およそ70点が並んでいます。 美術専攻の生徒は、大小さまざまな油絵を1人2点制作した他、高遠焼の浦野真吾さんの協力を得て作った陶芸作品を展示しています。 書道専攻の生徒は、お手本通りに忠実書く臨書の他、好きな漢字一文字で字の力強さや流れを表現した作品などを展示しています。 作品には、3年間の思い出など生徒のコメントが添えられています。 高遠高校芸術コース卒業制作展は、来月1日月曜日まで、信州高遠美術館で開かれています。 なお、24日には音楽専攻の生徒による演奏会も開かれます。開演13時~

-

「ゼロ磁場の秘水」気の寺弘妙寺で祈願

伊那市長谷でミネラルウォータの販売を行っている株式会社プラーナ零磁場は大寒に合わせて、21日、気の寺とされる高遠町の弘妙寺で年頭祈願を行いました。 伊那市長谷の分杭峠直下からくみ上げた「ゼロ磁場の秘水」です。 商品を仏前に備え、田中勲雄住職が読経を行いました。 ゼロ磁場の秘水には、「大願成就」「恋愛成就」などと書かれたタグがつけられています。 以前はパワースポットとして知られる分杭峠までタグを持っていき社員のみで願掛けを行っていましたが、3年前からは弘妙寺で行っています。 この日は、プラーナ零磁場の社員7人が、田中住職の読経に合わせて商品を購入する人達の健康などを祈願しました。 取締役の木下護さんは「水を飲んで体調を整え、それぞれの願いを叶えてほしい」と話していました。 タグのついた「ゼロ磁場の秘水」は、長谷のプラーナ零磁場の店頭や、インターネットで販売しているという事です。

-

大寒 寒ざらしそばを川に投入

21日は、大寒。今朝の伊那地域の最低気温は、今季最低となるマイナス10.5度まで冷え込みました。 伊那市の高遠そば組合は、大寒のこの日、寒ざらしそばを、川に投入しました。 今年、用意されたそばは、去年と同じ90キロです。 長谷から高遠町三義一帯の入野(いりの)谷郷(やごう)で収穫されました。 およそ600食分になります。 この日は、寒ざらしそばを復活し商品化した高遠そば組合のメンバーが、長谷市野瀬の粟沢(あわさわ)川に、そばをさらしました。 寒ざらしそばは、全国的に大寒の日に川に投入するということで、高遠が発祥と言われています。 江戸時代、内藤家が高遠藩主の時に、寒中にさらしたそばを、夏に将軍に献上したことが古文書に記されています。 清流にさらすことで渋みやあくが抜け、甘みが増すとともに、モチモチ・シコシコ感が強くなるということです。 また、夏になっても虫が食わないということで、冷蔵庫の無い時代に高遠にうまれた暮らしの知恵だということです。 そばは、夏は味が落ちるといわれることから、高遠そば組合では、夏のそばの消費拡大につなげようと寒ざらしそば復活に取り組んでいて、商品化してから、今年で3年目です。 寒ざらしそばは、節分の2月3日ごろ引き上げる予定で、その後、乾燥させます。 提供店は、壱刻、華留運、ますや、楽座紅葉軒の4軒です。 7月16日、17日、18日の3日間限定で、1食1200円で提供する予定です。

-

高遠スポーツ公園文化体育館 今年秋から改修工事

伊那市は、21日に開かれた市議会全員協議会で、高遠スポーツ公園文化体育館の耐震補強を行うための改修工事を実施する事を報告しました。 耐震診断の結果、基準を満たしていない事がわかったという事です。 今年秋に工事を始め、来年秋の完成まで約1年間利用できなくなります。 工事費用は合併特例債を財源とした約5億円です。 伊那市では、早めに利用の再開ができるよう、来年度当初予算で工事を実施していくという事です。

-

伊那市営住宅 子育て世帯の要件緩和へ

伊那市は、子育て世帯の市営住宅の入居要件を、来年度から緩和する方針です。 21日に開かれた伊那市議会臨時会で条例改正案が提出され、全会一致で可決されました。 市営住宅の入居要件は、これまで世帯の収入が月15万8千円以上ある事でした。 これが、40歳未満の夫婦または、中学生以下の子どもがいる子育て世帯に限り、12万3千円以上に引き下げられます。 また、中学生以下の子どもがいる場合の家賃は2割減額となります。 収入の額が入居要件となっている市営住宅は高遠町地区、長谷地区に159軒あるという事です。 改正された伊那市営住宅条例は4月1日から施行されます。

-

お日待ちの伝統行事 引持の獅子舞 披露

伊那市高遠町上山田引持に伝わる引持の獅子舞が16日、地域住民に披露され集まった人たちが家内安全や五穀豊穣を願いました。 引持の獅子舞は、地区住民が徹夜で酒を酌み交わしながら日の出を待ち、地区の安泰を願う「お日待ち」の行事で行われていたといわれています。 今は地域住民でつくる引持組合が毎年行っていて会場となった引持生活改善センターにはおよそ60人が集まりました。 前は獅子を後ろはひょっとこの面をつけた2人が会場狭しと舞を披露し獅子が体についたノミを食べるユニークな仕草もありました。 引持組合では「地域の繋がりを大事にしながら伝統行事を引き継いでいきたい」と話していました。

-

高遠町の矢澤章一さん アーカイブ資料をもとに講演

地域に残る写真をデジタル化するアーカイブに今年度取り組んできた伊那市高遠町の郷土史研究家矢澤章一さんは、16日、三峰川と地域の移り変わりについて講演しました。 16日は、「三峰川と高遠の変遷」をテーマに、アーカイブした写真を見ながら矢澤さんが当時の様子について話しました。 高遠町歴史博物館では、地域に残る写真や資料を確かな形で残していこうと今年度アーカイブ事業に取り組んでいて、矢澤さんは中心となってすすめてきました。 今回は、アーカイブした写真を通して地域の歴史を振り返ろうと歴史博物館が企画したもので、会場には当初予定していた定員の倍以上のおよそ80人が集まりました。 昭和20年代から始まった三峰川総合開発に当初からかかわり写真や映像などで事業の記録を残してきた矢澤さんは、当時の写真のフィルムやガラスの原板をデータ化する作業を去年7月から行ってきました。 高遠歴史博物館では、アーカイブした貴重な資料をただ残すだけでなく、うまく活用していきたいと話していました。 伊那市教育委員会では、このアーカイブ事業を来年度市内全域に広げる方針です。

-

伊那市高遠町地区 成人式

2日、伊那市高遠町地区の成人式が、高遠さくらホテルで行われました。 高遠町地区で今年成人を迎えたのは男性27人、女性19人の合わせて46人で、この日はそのうち39人が出席しました。 式は高遠町公民館が主催しています。 式辞で高遠町公民館の原和男館長は、「ふるさと高遠が皆さんの背中を押してくれている。夢に向かって頑張って下さい」と話しました。 新成人を代表して伊藤佳央さんは「今まで支えてくれた全ての人に感謝し、自分の成長が伊那の発展につながるよう努力したい」と謝辞を述べました。 式では高遠太鼓保存会のメンバーが祝い太鼓を演奏しました。 新成人も飛び入りで参加し一緒に演奏を披露しました。

-

暖冬 弘妙寺で早くも福寿草咲く 伊那西スケート場教室を中止

伊那市高遠町の弘妙寺で、例年より2週間ほど早く福寿草が花を咲かせています。 5日の伊那地域の最高気温は12.2度で平年と比べ7.1度高く3月下旬並みとなりました。 伊那市高遠町の弘妙寺の境内には1週間程前から福寿草が咲き出し、現在15輪程花を咲かせています。 田中住職によりますと、2月にはたくさんの花が咲き、見頃は3月いっぱいだということです。

-

伊那市高遠町国道361号 24日午後5時に通行止め解除

斜面のモルタルの破片が落下し23日から全面通行止めとなっていた伊那市高遠町西高遠の国道361号で、24日、伊那建設事務所職員らが落下箇所の調査を行い、午後5時に通行止めが全面解除となりました。 24日、モルタル片が落下した現場で、道路を管理する伊那建設事務所の職員や専門業者が午前9時から一日かけて確認しました。 伊那建設事務所によりますと22日午後6時頃、国道361号を通行していた市内の自動車教習所の教習車の屋根に、直径20センチ、厚さ3センチほどのモルタルの破片がネットを越えて落下したという事です。乗っていた2人にけがはありませんでした。 24日は、落下した箇所とそのほかに危険な箇所がないか調査を行い、午後5時に通行止めが全面解除となりました。 25日もひき続き調査を行う事になっていて、午前9時から午後4時までの間のみ片側通行となります。 のり面は、斜面の崩落を防ぐため30年ほど前に伊那建設事務所が造ったもので、老朽化が進んでいる可能性があるという事です。 伊那建設事務所では、今後、のり面全体の調査を進め、ネットをさらに高くする事や、全面的な改修なども視野に入れて対策を検討するという事です。

-

高遠高校の生徒が中学生に書道を指導

伊那市の高遠高校の生徒が、16日、高遠中学校を訪れ2年生の書初めの授業で実技指導をしました。 高遠中学校の国語の時間です。 この日は、高遠高校芸術コースの書道専攻の生徒5人が訪れ、中学生に指導しました。 書初めの題材は行書体の「自然の神秘」です。 行書体は決まったくずし方や特別な書き順があり、高校生は文字のバランスを見ながらアドバイスしていました。 高遠高校では、異なる世代と話す事でコミュニティー能力を高めようと書道を通した中学生との交流を行っています。 高遠中学校での指導は、毎年この時期に行われていて今年で3年目です。 高遠高校の泉逸男教諭は「自分が学んだ事を人に教える事が良い勉強になると思う」と話していました。

-

高遠町公民館でそば打ち講座

年越しに向けて、伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠閣で8日、そば打ち講座が開かれました。 講座には、伊那市内から18人が参加しました。 講師は、高遠そば組合の飯島進さんら3人が務めました。 講座は、年越しに向けて家庭でも打ち立てのそばを味わってもらおうと、高遠町公民館が毎年開いているものです。 この日は、長谷入野谷でとれたそば粉を使って1人500グラムから700グラム打ちました。 公民館によりますと、これまで受講した人の中に高遠町内でそば店を出した人もいるということです。 飯島さんは「こねばち3年のし3月、きり3日。まずはこねる工程を何度も何度も練習してコツをつかむことが大切」と話しました。 高遠そば組合では「家庭でそばを打つ人を増やして、最終的には伊那のそば文化の裾野を広げていきたい」としています。

-

移住希望者向けに空き家を活用して園児数増を

伊那市高遠町の「高遠第2第3保育園の存続と未来を考える会」は、移住希望者に現在ある空き家を紹介し、早ければ今年度中に移住をすすめる計画です。 17日は荒町公民館で会議が開かれ、今後の活動などについて会員が意見を交わしました。 会によりますと、現在、県外在住の子育て世代3家族が高遠町の長藤・藤沢・三義地区に移住したいと申し出ているということです。 会では、移住希望者の住める場所を提供し園児数増に繋げようと、候補として、御堂垣外地区の教員向け住宅2軒と、塩供地区の空き家1軒を挙げています。 現在、どちらも住んでいる人はいないため、住むには掃除や改装などが必要になるということです。 また市から出る空き家の改装についての補助金も、現在の10万円から増額するよう要望するということです。 会は、今年中に白鳥孝市長に要望書を提出する予定です。 早ければ今年度中に空き家の改装などを行い、準備が整えば希望者が移住してくるということです。

-

作家 東 朔水さんが母校高遠中で講演

伊那市の高遠中学校出身の作家・東(あずま) 朔水(さくみ)さんが、17日、母校で講演しました。 生徒たちの拍手の中で迎えられたのは、去年、「ひぐらし神社、営業中」でデビューした作家・東 朔水さんです。 東さんは、高遠中学校の出身で現在も高遠町に住んでいます。 講演会では、中学3年生のときの東さんの写真も掲示されました。 これからの進路を選択していく3年生に自分の夢を実現してもらうためのきっかけにしてほしいと高遠中学校が企画しました。 東さんは、「『つまらない』『これは無駄』とすぐに答えをだしてしまうのではなく自分の中に保留してほしい。興味のアンテナを増やして、『これだ』というものを見逃さないようにしてほしい。それをキャッチできると人生がたのしい」と話していました。 これは高遠中学校の読書旬間に合わせて、キャリア教育の一環で行われ、3年生全員が、講演を聞きました。

-

純米酒「やまむろ」 13日から販売

伊那市高遠町山室でとれた酒米ひとごこちを使って作った新酒「やまむろ」が完成し、13日から販売が始まります。 10日は、伊那市高遠町の鉾持神社にある酒の神様とされる松尾社の前で、やまむろを奉納しました。 やまむろは、高遠町の酒販店でつくる「高遠旨い酒研究会」の会員が、地域活性化を目指して11年前から毎年作っています。 「ひとごこち」という品種の酒米を農事組合法人山室が作り、地元の酒造会社仙醸が醸造しています。 今年は酸味がやや強く、様々な食事によく合う口当たりに仕上がったということです。 純米酒「やまむろ」は、720ml 1,300円で、 13日から高遠町内7つの酒店で限定1,000本販売されます。

-

三四六さんが高遠高校で講演

テレビやラジオなどで活躍するタレント三四六さんが、伊那市の高遠高校で10日、講演しました。 10日は、タレントの三四六さんを招いて、全校生徒が話を聞きました。 三四六さんは、生徒たちにマイクを向け、将来の夢を聞いていました。 三四六さんは、中学校時代に柔道で全国優勝を果たしていて、オリンピック選手として活躍するという夢を持っていました。 しかし、故障などによりその夢はかないませんでした。 三四六さんは、「99%の人の夢は叶いませんが、叶わなかったら不幸ということではない。今日、この一日をこの瞬間をきちんと生きることが大切だ」と話していました。 高遠高校では、毎年、社会人講師を招き、話を聞く機会を設けています。

-

明るい選挙啓発ポスター県審査で入賞

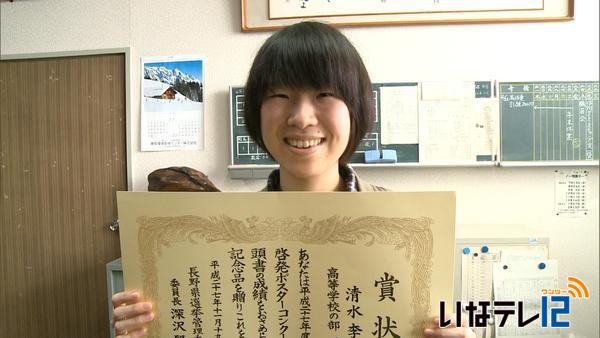

明るい選挙啓発ポスターの県審査で伊那北高校の清水 李帆さんが最優秀賞、高遠中学校の伊東 貴人君が優秀賞を受賞しました。 9日は、伊那市選挙管理委員会の黒田 強委員長が、伊那北高校と高遠中学校を訪れました。 高等学校の部で1等となる最優秀賞を受賞した清水 李帆さんに賞状が伝達されました。 清水さんの作品は、投票箱に花が咲いたもので、明るい選挙を呼び掛けています。

-

子育て世代移住促進 市営住宅入居条件緩和へ

伊那市は、子育て世代の移住定住促進策として、来年度から高遠長谷地域の中堅所得者向け住宅の入居条件の緩和を行う方針です。 9日に開かれた市議会一般質問で、議員の質問に白鳥孝市長が答えたものです。 現在伊那市の中堅所得者用住宅に入居できる所得の目安は、家族3人でおよそ400万円としています。 入居条件がこれより低い低所得者向け住宅は高遠長谷地域に27戸あり、現在空きは4戸のみとなっています。 伊那市では移住定住につなげようと、高遠長谷地域で子育て世代を対象に、来年度から中堅所得者向け住宅の入居条件を緩和する方針です。 所得の目安を現状の400万円から引き下げるもので、金額は今後検討するということです。 また、全国的に広がっているくい打ち偽装問題について白鳥市長は、「伊那中央病院の一部で旭化成建材が、伊那消防署にジャパンパイルが関わったくい打ち工事があるが、データの改ざんはなく安全性の問題はみられない」と話しました。

-

白山登り窯 高遠焼窯出し

伊那市高遠町勝間にある白山登り窯で2日、焼きあがった高遠焼きの窯出し作業が行われました。 2日は高遠焼きの陶芸家・浦野真吾さんがレンガを一つ一つ外し作品を取り出していました。 登り窯は幅が3メートルで斜面に沿って4段あります。 先月末に4日間火入れをして、およそ5百点を焼きあげました。 浦野さんは14年前22歳の時に祖父で、高遠焼きの後継者唐木米之助さんに弟子入りしました。 去年2月に唐木さんが亡くなり、一人での作品作りは今回2度目となります。 浦野さんは「登り窯は、薪の入れ方一つや、灰により作品が変化してしまう。 実際に作品を見るまでは、期待と不安が交互にやってくる」と話します。 作品の窯出しは4日頃まで行われます。

-

厩稲荷の奉納品 宮田村で新たに発見

伊那市高遠町の旧高遠城内に存在した稲荷社のうちの一つ、厩稲荷の奉納品が宮田村で新たに見つかりました。 11月25日は奉納品を所蔵する小田切康彦(おたぎりやすひこ)宮田村長宅で公開されました。 今回見つかったのは、厩稲荷に奉納された馬具など13点です。 小田切村長宅では、去年3月にも厩稲荷の奉納品およそ100点が見つかっています。 明治5年高遠城の取り壊しの際に小田切家に一括で移されたとされています。 今回発見された奉納品はすべて「獅子道具箱」の中に入れられていました。 箱には天保5年と書かれていて、奉納した人の名前も記されています。 去年見つかったものと奉納年が同じことから、一連の物とみられるということです。 宮田村教育委員会によると、200年もの間、一括で残されているのは珍しく、高遠藩を研究する上で貴重な資料だとしています。 去年見つかったものも含め、一連の奉納品を今年中に県教育委員会に県宝として申請する予定です。

-

信州高遠美術館でミュージアムウェデイング

伊那市観光株式会社が運営する高遠さくらホテルは、近くにある信州高遠美術館でのミュージアムウェディングを28日行いました。 信州高遠美術館で人前結婚式が行われ、伊那市出身の和田亮さんとさおりさんが永遠の愛を誓いました。 高遠さくらホテルが、高遠町の観光名所をPRし、思い出の場所にしてもらおうと企画したものです。 式には親族や友人が参列し、新郎新婦を祝福していました。 信州高遠美術館での挙式は、合併後4回目です。 さくらホテルでは、これまでにしんわの丘ローズガーデンでも結婚式を行っていて、今後は高遠城址公園や高遠閣でも企画していきたいということです。

-

高遠城址公園 冬支度

伊那市高遠町の高遠城址公園では本格的な冬の到来を前に、桜の冬支度が始まっています 25日の伊那市内の日中の最高気温は9.5度までしか上がらず、12月上旬並みの寒さとなりました。 伊那市高遠町の高遠城址公園では、桜守の西村一樹さんら3人が本格的な雪を前に公園内の桜の冬支度を行っていました。 冬支度は、毎年11月中旬から始まり、枯れた枝を払ったり伸び過ぎた枝を剪定し切り口には枝が腐らないよう殺菌防腐剤が塗られていました。 これは、雪の重みで枝や幹が傷まないように行われているもので、来年の春、花を咲かせるために欠かせない作業です。 公園内には、およそ1500本の桜があり支柱が腐った物は新たな物に取り換えるなど作業が進められていました。 高遠城址公園での作業は、来月まで行われます。

-

白山登窯で伝統の高遠焼

伊那市高遠町伝統の高遠焼の窯、白山登り窯での年に1回の窯焼きが21日から3日間行われました。 今年は500点を焼き上げました。 陶芸家でこの道14年の浦野真吾さんです。 浦野さんの祖父で師匠の唐木米之助さんが亡くなってから2回目の窯焼きとなります。 白山登窯は1000点以上の焼き物を同時に焼くことができ、年に1度、焼き物の数が揃った時期だけ使われる窯です。 登り窯は幅3メートル、山の斜面に沿って4段に連なり余熱が下から上に上がっていくようになっています。 21日の朝火入れをし、2日目の22日は、煙の出方や温度などを見て調整しながら薪をくべていきました。 夜8時を過ぎると窯の温度は1000度を超えました。 今年は、壺や皿など500点を焼いたということです。 江戸時代から伝わる高遠焼きは、元々高遠城に水を引くための土管を作ったのが始まりとされています。 火を入れてから4日目の24日、窯の近くにいくとまだ熱さが伝わってきます。 浦野さんは、窯の中の温度が下がらないよう焚口などを塞いでいました。 温度が急激に下がりすぎると作品にひびが入ってしまうということです。 ゆっくり冷ませた後、12月の上旬に作品を取り出すということです。

-

さくらの里で医師が看取りについての講演会

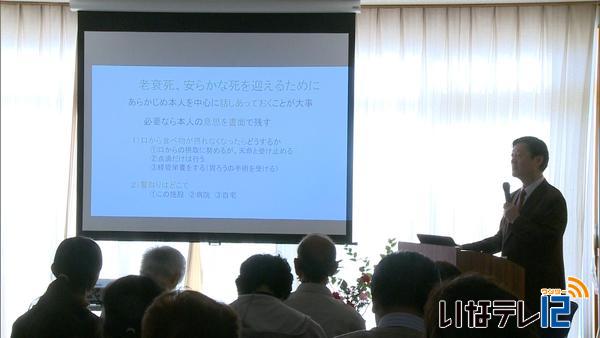

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里で、嘱託医で北原内科医院の北原敏久院長が「特別養護老人ホームの看取り」と題して21日に講演しました。 講演会には利用者の家族などおよそ40人が参加しました。 北原院長は、さくらの里の嘱託医として利用者の回診などを行っています。 さくらの里では医師が回復不可能と判断した場合、本人あるいは家族に説明し、看取りの場所や延命治療を受けるかどうかを確認しています。 延命治療は本人ではなく家族の希望で行うことがほとんどだということです。 北原院長は「食事ができなくなったときに延命治療を受けるかどうか、看取りはどこを希望するかを、あらかじめ本人を中心に家族で話し合うことが大事。必要なら書面で残しておくとよい」と話していました。

-

伊那谷の生んだ芸術家たち

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの先人の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が伊那市創造館で21日から始まりました。 今回は「高遠町にゆかりのある先人たち」をテーマに、画家で書家の中村不折、東京藝術大学初代学長の伊澤修二、儒学者の中村元(もと)恒(つね)、南画(なんが)家の長尾(ながお)無墨(むぼく)の作品や資料36点が展示されています。 上伊那教育会が所蔵する美術資料などを公開し、郷土の先人を知ってもらおうと開かれたもので、今回で2回目です。 高遠町出身の伊澤修二は、アメリカに留学して音楽教育を学び、日本で初めて音楽の教科書を作りました。 今回の展示では、伊澤修二が編纂した教科書や、留学した際の資料などが展示されています。 伊那谷の生んだ芸術家たちは12月6日まで伊那市創造館で開かれています。

-

高遠北小児童が高遠そば作りに挑戦

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童は4月から地元名物「高遠そば」について学習してきました。 20日は、この秋収穫したそば粉を使って、そば打ちをしました。 これは、伊那市教育委員会が今年度進めている「暮らしのなかの食」事業の一環で行われたもので、高遠北小学校では全校児童が高遠そばを学習しています。 高遠そばは、辛み大根をおろしたものと焼き味噌を混ぜた辛つゆで食べるのが特徴です。 1~2年生が大豆、3~4年生が辛み大根、5~6年生がそばと内藤唐辛子を栽培しました。 20日は、5、6年生の児童がこの秋に収穫したそば粉でそば打ちをしました。 児童は、これまで2回に渡って地元のそば打ち名人から指導を受けてきたということで、手際良くそばを打っていました。 調理室では、学校近くの畑で収穫した辛み大根をおろしたり、焼き味噌づくりが行われていました。 スタートしてから1時間、およそ130人前のそばが完成し、鍋でゆでました。 ランチルームには教育委員会、地域の人たちが訪れ、児童と打ちたてのそばを味わいました。 高遠北小学校では、12月に児童が年越しそばを打つということです。

-

ASEAN加盟国の中学生が高遠中学校の生徒と部活動で交流

ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国の中学生が20日伊那市高遠町の高遠中学校を訪れ、生徒達と部活動で交流しました。 高遠中学校を訪れているのは、ASEANに加盟しているシンガポール・カンボジア・ブルネイの3か国の中学生18人です。 交流は、文部科学省から委託を受けて国立信州高遠青少年自然の家が行っているもので、東南アジアの生徒は10日間の日程で日本に滞在しています。 今回の交流のため、高遠中生を中心に実行委員会をつくり、内容を企画したということです。 この日は5つの部活動に分かれて交流しました。 剣道部は、胴着の着方から技まで生徒が1対1で教えました。 23日には、高遠中の生徒が町内の施設や観光地を案内する予定です。

-

高遠町長谷組織再編で職員減

伊那市が合併して来年3月31日で10年を迎えることから、高遠町と長谷の総合支所の組織を再編し、合わせて12人の正規職員を減とする案が示されました。 18日夜は、長谷地区区長会と地域協議会合同の会議が、長谷総合支所で開かれました。 伊那市が合併して来年3月31日で10年となることから、合併特例法による地域自治区の設置期限となります。 それに伴い、特別職の総合支所長は廃止となり、部長級の支所長が配置されます。 示された長谷の組織再編案は、現在ある6つの課を、総務課・市民福祉課・農林建設課の3つにまとめます。 そのほか、桜や山岳観光に力を入れるため、高遠・長谷の商工観光課を新設するとしています。 商工観光課には7人配属される予定で、季節に応じて、仕事量が増える支所の方に配属となります。 現在の長谷の職員数は32人で、商工観光課の7人を加えれば増減はありません。 高遠町も5つの課を3つにまとめ、職員数は、現在の48人から、新設の高遠長谷商工観光課の7人を含めた数字で5人減の43人となります。 これにより、高遠長谷の職員数は、実質12人減となっています。 伊那市では、「支所の現在の事務量を把握し再編した。受付業務などの住民サービスはこれまでと変わりない」と説明していました。 委員からは、「有害鳥獣対策や南ア林道バスなど、地域にとって重要な事柄があいまいな位置づけにならないようにしてほしい」などの要望が出されましたが、再編案については了承されました。 伊那市では、「高遠・長谷ともに理解いただけたと思う。伊那市の組織規則を改正し4月から実施したい」と話していました。

-

高遠高校の生徒が制作した火災予防看板を設置

伊那市の高遠高校の生徒が、秋の全国火災予防運動に合わせて制作した啓発看板が、5日に高遠消防署に設置されました。 看板を制作したのは、高遠高校美術専攻の1年生11人です。 心の油断が大きな火災に繋がる事を表現したデザインで、1か月ほどかけて放課後などを利用して制作しました。 生徒を代表して松崎来弥君は、「1年生の初めての共同制作。これを見た人に火災に気を付けてもらいたい」と話していました。 高遠消防署では、地域の防災意識の向上を目的に6年前から毎年高遠高校に看板の制作を依頼しています。 高遠消防署管内では消防の広域化で管轄エリアが拡大しましたが、去年の4件と比べて2倍となる8件の火災が今年発生しています。 このうち2件は電気ヒーターが原因の建物火災だという事です。 高遠消防署では、来年3月中旬までこの看板を設置し、火災予防を呼びかけるという事です。

-

自然エネルギー普及へ 高遠発電所起工

自然エネルギーの普及拡大を目的とした高遠発電所の起工式が11日、伊那市高遠町の高遠ダムで行われました。 水力を活用したこの発電所は平成28年度中の運転開始を目指します。 安全祈願祭には県や地元の関係者などおよそ30人が集まりました。 高遠発電所は県企業局が自然エネルギーの普及を図ろうと建設するものです。 高遠ダムでは下流の河川維持のため年間を通して常時一定の水が放流されていてこれを活用した水力発電が建設されます。 最大出力は180キロワットで発生電力量はおよそ350世帯分の消費電力量に相当します。 発電した電気は売電し固定価格買取制度対象の20年間で3億2,000万円の純利益を見込んでいます。 発電所建設の総事業費はおよそ4億4,300万円で平成28年度中の運転開始を目指します。

201/(火)