-

革の表紙で手帳作り

革を使ってオリジナルの手帳を作る教室が6日、伊那市の高遠町図書館で開かれた。約20人が参加し、手帳作りに挑戦した。

これは、地域の人たちに図書館に親しんでもらおうと高遠町図書館が開いた。

参加者はまず、何枚もの紙を折りたたみ、手帳の中身を作った。

次は針と糸を使ってカバーとなる革に縫い付ける作業で、糸を継ぎ足しながら少しずつ紙を縫い付けていくと、だんだん手帳らしくなっていった。

最後に、紙の部分をはさみで切り分け、ボタンを付けて完成した。 -

節分 各地で豆まき

3日は節分。各地の寺などで厄を追い払おうと豆まきが行われた。

伊那市高遠町の蓮華寺では、今年厄年にあたる人や年男年女ら9人が、無病息災や家内安全を祈っていた。

本堂には、厄除けに訪れた人の家族や親せきら約100人が集まった。

長谷川湛道住職の読経が終わると恒例の豆まきが行われた。

本堂に集まった人たちは、福を招きいれようと、投げられた豆や菓子などを拾い集めていた。 -

三峰川河川内樹木伐採

河川環境の保全に取り組んでいる市民団体三峰川みらい会議は31日、伊那市高遠町小原の三峰川河川敷で樹木の伐採を行った。会員や一般など60人が参加した。

みらい会議では、外来種のニセアカシアを取り除くことで、昔ながらの川の景観を取り戻そうと、毎年この時期に伐採作業をしていて今回で5回目。

伐採したニセアカシアは、参加者が持ち帰って薪にできるよう、短く切断された。

みらい会議の織井秀夫代表は、「昭和30年代に見られたような川本来の姿を取り戻したい」と話していた。 -

高遠高校芸術コース発表会

伊那市の高遠高校の芸術コースを選択している生徒達の発表会が24日、信州高遠美術館で開かれた。

高遠高校では、毎年この時期に芸術コースの発表会を開いている。

発表会では、音楽専攻の生徒たちが、声楽やピアノなど30曲を披露したほか、学年ごとに琴を演奏した。

この発表会は卒業発表を兼ねていて、音楽専攻はそれぞれに取り組んできた課題曲を披露、美術専攻・書道専攻の生徒達は卒業制作の作品を展示している。

作品の横には、3年間の取り組みに対する感想も添えられていた。

音楽専攻3年の山岸寿紀君は、「最後の発表なので、昨日から緊張していました。音楽専攻に入って、いろんな経験をすることができて本当に良かった」と話していた。 -

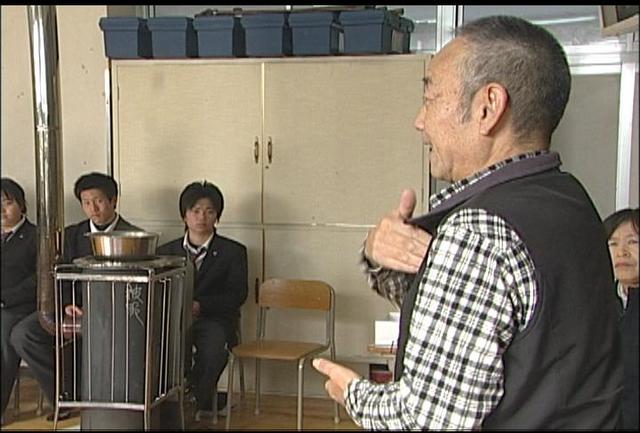

高遠高生が聴覚障害者と手話体験

伊那市の高遠高校福祉コースの1年生は18日、聴覚障害者を招いて体験授業をした。

福祉コースでは、福祉に対する幅を広げようと、高齢者介護に関する勉強のほか、手話の授業も行っている。

この日は、聴覚障害のある2人が講師に招かれた。

伊那市在住で難聴者の佐藤隆さんは、「手話をする時は、手の動きと同じくらい顔の表情が大切。表情があることで、気持が伝わりやすくなる」と話していた。

また、伊那市在住で、生まれながら耳が聞こえない城取定幸さんは、「昔は、町中で手話をしているだけで冷たい目で見られた。手話をする時は人に見られないようにした」と、差別され苦労した体験談を紹介した。

授業では、生徒達が手話を交え自己紹介したり、講師が手話に関するクイズを生徒達に出題していた。

授業の最後に城取さんは、「手話を覚えるのは大変だと思うが、一つでも多く覚えて下さい」と生徒達に呼びかけていた。 -

高遠町引持で悪魔払いの獅子舞

伊那市高遠町の引持区で17日夜、獅子とひょっとこが舞う悪魔払いの獅子舞が行われた。

地区の若手でつくる保存会のメンバーが、集まった区民の前で舞を披露した。

引持区では小正月に合わせて、毎年この獅子舞が舞われてきた。

昔は各家庭を回っていたが、生活改善センターができた20年前から、この場所で舞うようになった。

獅子がひょっとこの体についたノミを食べるユニークな仕草もあり、これは、引持区だけのものだという。

中には、獅子を見て泣きだす子どももいた。

引持区の平岩健登常会長は、「少子高齢化の中、保存していくのは大変だが、若手が頑張ってくれている」と話していた。 -

フットサルLリーグ開幕

伊那市に女性を中心としたフットサルの団体Lリーグが発足した。

16日に伊那市の高遠町文化体育館で開会式が行われ、リーグに参加する6チーム約40人が集まった。

Lリーグは、伊那市体育協会フットサル部に加盟していた女性チームからの、女性だけで試合がしたいという要望に応えて発足した。

この日は開会式終了後、リーグ戦も行われ、参加者はゲームに汗を流していた。

ローカルルールとして1人だけ男性が入ってもよいことになっているが、シュートを打ってはいけないことになっている。

また小学2年生以下が得点した場合は2得点になる。

Lリーグを運営する伊那市体育協会フットサル部では、主婦や子どもが参加することでフットサルの底辺拡大と競技人口の増加に期待している。 -

高遠さくら咲くだるま販売

伊那市高遠町の高遠さくらホテルでは今年も、桜の模様が描かれた「高遠さくら咲くだるま」を販売している。

値段は1個1500円。高遠さくらホテルでは、「高校や大学入試の必勝祈願に最適」と話している。 -

さくらホテルで感謝キャンペーン「湯っ多利万福プラン」

伊那市高遠町の高遠さくらホテルで、ご利用感謝キャンペーン「湯っ多利万福プラン」が始まった。

同プランは家族やグループで大皿料理を囲んでゆっくり食事が楽しめるというもの。メニューは大皿や単品約30種類、子供用メニューやデザートもある。

高遠さくらホテルは1月7日から2カ月間の予定で客室の改装工事をしており、今回のプランは、この工事期間に合わせて計画した。

大皿メニューは4、5人前で1皿800円から5千円、要予約。

単品は予約の必要がない。

食事をした人は入浴料金が半額になる。

同プランは3月22日まで。 -

高遠小学校で2分の1成人式

伊那市の高遠小学校で14日、10歳の節目を祝う2分の1成人式があった。

同校で2分の1成人式を行うのは10年目。4年生42人が参加し、保護者も集まって成長を祝った。

式で児童らは一人ずつ将来の夢を発表し「自分が作ったグライダーで空を飛び、世界一周をしたい」「聴いた人の心に残る素敵なピアニストになりたい」などと語った。

高遠町地域自治区長の伊藤俊規さんは、「人から愛され、頼られる人になってほしい」とあいさつ。

また鈴木孝敏校長は、「夢がこれから生きていく大事な道標になる。夢を実現するため、こつこつと努力してください」と呼びかけた。 -

伊那市民大学同窓会が押し花絵展

伊那市の市民大学の同窓生でつくる押し花絵教室の作品展が、高遠町のさくらホテルで開かれている。

さくらホテルのロビーには、教室に通う9人の作品32点が展示されている。

この押し花絵教室は、伊那市民大学の1期生らが卒業後に立ち上げたもので、発足して10年ほどになる。

その後は、市民大学の同窓生でつくる教室として、月に1度活動している。

最近では、童話やメルヘンなどを題材に取り組んできたということで、会場にも関係する作品が多く並んでいた。

この作品展は29日まで。 -

伊那市、南箕輪村で正月の成人式

正月成人式が、伊那市と南箕輪村で行なわれ、新成人が大人としての第一歩を踏み出した。

1日には、伊那市長谷地区成人式が行なわれ、対象者28人全員が出席した。

長谷公民館の伊藤智良館長は、「自然豊かな長谷の地に生まれ育ったことを誇りに思い、夢に向けて着実に歩みを進めてほしい」と激励した。

中学校時代の恩師、村松賢教諭は、当時の写真をスライドに映し、新成人との思い出を振り返った。

村松教諭は、「どこで暮らしていても、育った長谷に目を向け、感謝の気持ちを忘れないでほしい」と呼びかけていた。

新成人を代表して宮下瑛彦さんは「それぞれの道で、くじけることなく立ち向かって行けるよう努力していきたい」と誓いの言葉を述べた。 -

心肺停止の男性救助で感謝状

心肺停止状態となった男性に心臓マッサージを行い、命を救ったとして23日、伊那市高遠町の北原あさ子さんと田中均(ひとし)さんに感謝状が贈られた。

23日は高遠消防署で贈呈式があり、蟹沢昭二署長から2人に感謝状が手渡された。

北原さんは、特別養護老人ホームさくらの里の看護士で、救急救命講習を受けたことがあり、男性が倒れたとき心臓マッサージを行った。

また田中さんは自衛官で救急に連絡したのち北原さんと心臓マッサージを交代するなど迅速な措置をとった。

23日は命を救われた、伊那市高遠町の守屋武宣さんも式に出席し、北原さんと田中さん、また救急隊に「今こうしていられるのは皆さんのおかげです。」と感謝の気持ちを表していた。

守屋さんが倒れたのは、9月に高遠スポーツ公園で行われた、ナイターソフトの試合中だった。

心臓に病気をかかえる守屋さんが走塁していたところ突然倒れ、心肺停止状態になったという。

2人の救命措置により大事に至らず、今は病院を退院し日常生活に戻っている。

3人はナイターソフトの仲間でもあり、守屋さんは2人に感謝し、北原さんと田中さんは守屋さんの無事を喜んでいた。 -

保育園年長児の作品展

伊那市の高遠と長谷の保育園に通う年長児の作品展が、信州高遠美術館で開かれている。

会場には4つの保育園の年長児が描いた絵など81点が展示されている。

この作品展は、園児の作品を美術館に展示することで、作品を見に足を運んでもらい、小さいときから美術館に親しんでもらおうと毎年開かれている。

作品は市民ギャラリーに飾られていて、いも掘りや友達と遊んでいる様子を描いた作品などがある。

美術館では、「伸び伸びと描かれた作品を見てほしい」と話している。

園児作品展は来年1月10日まで。園児作品展のみの鑑賞は入館無料。 -

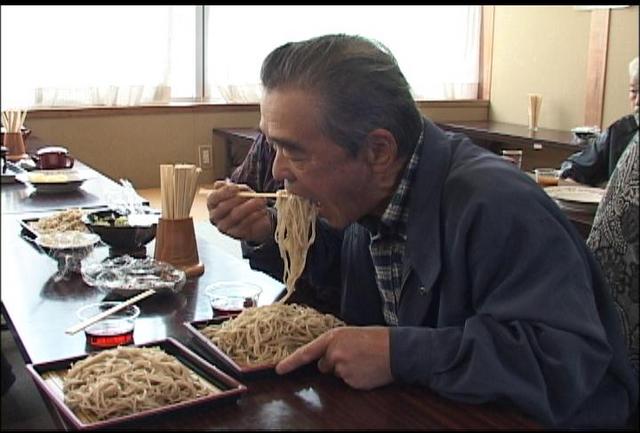

高遠弥勒そばまつり

地元産のそば粉を使った手打ちそばをふるまう、伊那市高遠町弥勒のそばまつりが13日、弥勒多目的集会施設で開かれ、多くの人がそばを味わった。

弥勒そばまつりは、地区内の遊休農地で育てたソバを多くの人に味わってもらおうと、弥勒そばの会が毎年開いている。

会場には高遠そば伝統の焼き味噌と辛み大根が用意され、訪れた人たちが独特の風味を味わっていた。

そば打ち体験コーナーでは、子ども達がそば打ちに挑戦していた。

弥勒そばの会の池上裕敏会長は、「地区の大きな行事のひとつ。大勢の人たちに弥勒で獲れたそばを味わってもらえてうれしい」と話していた。 -

清酒「やまむろ」新酒奉納式

伊那市高遠町でとれた酒米を使った純米酒「やまむろ」の新酒が完成し12日、奉納式が行われた。関係者約20人が出席した。

純米酒「やまむろ」は、高遠町山室で生産している酒米「ひとごこち」を使った酒で、高遠うまい酒研究会が企画し、山室の地区住民が生産、地元の酒蔵仙醸が醸造を行っている。

味はさわやかな飲み口でピリッと辛いのが特徴だという。

今年は長雨や日照不足の影響で酒米の収量は例年より少なかったということだが、味はこれまで以上だという。

純米酒「やまむろ」は720ミリリットル入りで、1本1260円。600本限定で、高遠町の酒販店9店で販売されている。 -

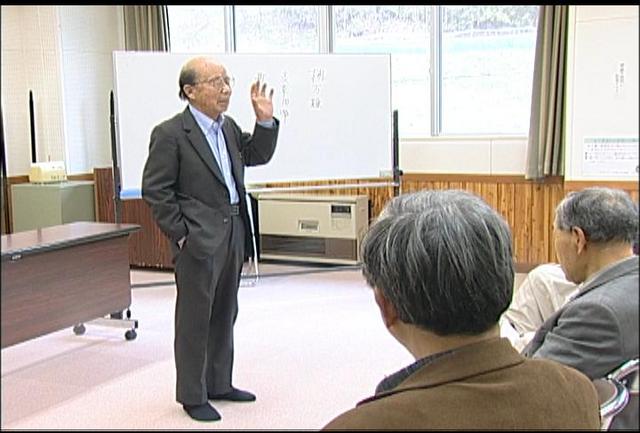

伊澤修二講演会

高遠出身で、東京藝術大学初代学長を務めた伊澤修二について学ぶ講演会が5日、伊那市の高遠町図書館で開かれた。

講演会は、地元出身でさまざまな功績を残してきた伊澤修二について学んでもらおうと高遠町図書館が開いた。

講師は高遠町図書館の初代館長で、このほど伊澤修二に関する著書を出版した森下正夫さんが務めた。

伊澤修二は1851年高遠町生まれで、東京藝術大学の学長を務めたほか、教育的視点から童謡、唱歌の振興に力を注いだ。

海外で生まれた曲「ちょうちょ」の日本語訳にも関わったとされている。

森下さんは伊澤修二の性格について、短気で怒りっぽかったと説明し、文部省勤務の時には雪投げをする子ども達を叱った警察に憤りを感じ、法務省にかけ合ったところ辞職させられたというエピソードを話した。

また伊澤修二が日本に西洋音楽を取り入れる際の話にも触れた。

ある聴講者は「地元出身の偉大な人。伊澤修二の残した功績を後の世代にも残していきたい」と話していた。 -

カフェアイダッシュ ギャラリー新装

伊那市高遠町のカフェ&ギャラリー・アイダッシュは、地元の芸術家の作品などを展示するギャラリーを新装し、28日オープンした。

アイダッシュでは以前から店内でギャラリーを開いていたが、さらに充実させようと今回展示スペースを新たに作った。

アイダッシュの主人、伊藤和人さんは、芸術文化の町高遠の地で芸術に親しんでもらおうと、また地元で作品づくりをしている人たちに展示してもらえるようにと、ギャラリーをオープンした。

現在展示されているのは、伊藤さんの父、明人さんが20年以上かけて集めている地元出身の芸術家の作品約60点。

洋画家の中川紀元や彫刻家の瀬戸団治、版画家の山口進など、高い評価を受けている作家の作品が並んでいる。

アイダッシュ主人の伊藤さんには、父明人さんが集めた素晴らしい作品を手元で眠らせたままにするのはもったいない竏窒ニいう思いもあったという。

作品展は12月30日まで。時間は午前11時縲恁゚後8時、入場無料。 -

信州伊那井月俳句大会

漂泊の俳人井上井月の業績を偲ぶ俳句大会が22日、伊那市の高遠城址公園内にある高遠閣で開かれた。

この信州伊那井月俳句大会は、江戸時代末期から明治初期にかけて活躍した俳人井上井月を偲ぼうと毎年開かれていて、今年で18回目。

各地から募集したところ、小中学生の部では8210句、一般では1093句が寄せられ、大会では優秀者が表彰された。

小中学生の部では、特選に選ばれた60人が表彰された。

信州井月会会長の春日愚良子さんが講評し、「子どもらしい伸び伸びとした作品がそろった。夢を育てるために、俳句を作ることは大切だと思う」と話していた。

また一般の部では、「コスモスを見ていて何も見ておらず」を詠んだ伊那市の春日敦子さんが、大賞に選ばれている。 -

高遠高校生ゴルフ実習

授業でゴルフを学んでいる高遠高校の3年生は17日、伊那市福島のゴルフ練習場西部グリーンパークでゴルフ実習を行った。

高遠高校では、3年生の体育の選択授業の一環でゴルフを取り入れている。

これまで、学校のグラウンドで素振りや、実際にボールを打つなどして練習してきた。

この日は、その総仕上げとしてプロのインストラクターによるレッスンを受けた。

講師を務めたのは公認インストラクターの夏野元樹さん。

夏野さんは、生徒たちに、「最初は大きなスイングをしないこと。手をとめて肩、腰という順に体でゴルフをすることが大事」とアドバイスしていた。

生徒たちは、練習場でフォームを確認しながらクラブを振っていた。

この後、班ごとに練習場内のショートコースに出て実践的なゴルフを楽しんでいた。 -

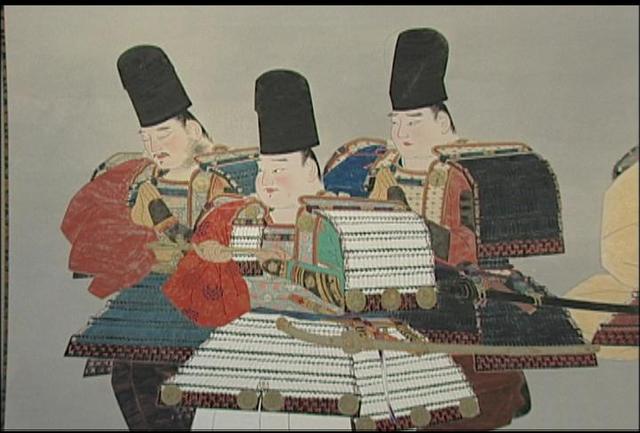

江崎孝坪作品展

伊那市高遠町出身の日本画家、江崎孝坪の仕事展が、県伊那文化会館で開かれている。

江崎孝坪は1904年に高遠町に生まれ、15歳の時に東京へ上京し、働きながら絵を学んだ。

歴史上の人物を得意としていて、戦後初の日展では特賞を受賞し、歴史小説の挿絵、歌舞伎や映画の美術などの分野でも活躍した。

会場には、日本画をはじめ挿絵原画や写真など100点が飾られ江崎孝坪の多彩な活動が紹介されている。

また、黒沢明監督の映画「七人の侍」の衣装デザインも手掛け、アカデミー賞の衣装デザイン賞にもノミネートされている。

江崎孝坪の仕事展は23日まで県伊那文化会館で開かれている。 -

東ティモール大使 北原巌男さんが高遠中で講演

東南アジア・東ティモール大使を務める伊那市高遠町出身の北原 巌男さんが、16日、高遠中学校で講演した。

北原さんは、高遠町荊口出身で、防衛施設庁長官などを歴任し、去年から、東ティモール大使を務めている。

今回は、北原さんが、一時帰国していることにあわせて、講演会が企画され、高遠中学校の全校生徒、約150人が話を聞いた。

はじめに、ノーベル平和賞を受賞している、東ティモールのラモス・ホルタ大統領から、高遠中の生徒に向けたビデオメッセージが上映された。

そのあと、北原さんが東ティモールの情勢などについて講演した。

東ティモールは、インドネシア・バリ島の東側に位置する、長野県と同じくらいの面積を持つ国。

ポルトガルに400年近く、植民地支配され、その後、インドネシアに占領されていたが、2002年5月に独立した。

独立する際には、20万人近くが亡くなっている。

北原さんは、現在は、治安も安定し始め、国を発展させる事や、人材教育が重要になっていると話していた。

北原さんは、「国際的に活躍する際に必要なのは、挨拶や掃除をする心など、高遠中学校で指導されていること。今は分からないと思いますが、辛いときに温かく迎えてくれるのはふるさと。知らず知らずのうちに誇りに思っている」と話していた。

そのあと、東ティモール伝統の布を高遠中学校にプレゼントした。

布には高遠の文字と桜がデザインされていた。

中学生は、お礼に校歌を歌って感謝の気持ちを伝えていた。

北原さんは、ともに口ずさみながら、校歌に聞き入っていた。 -

高遠小 音楽会

伊那市の高遠小学校で14日、音楽会が開かれた。

14日は、1年生から6年生までが、これまで練習してきた歌や合奏を披露した。

そのうち1年生は、オペレッタを披露した。

また、2年生はねじりはちまき姿でソーラン節を演奏し、音楽会を盛り上げていた。 -

全国高校文化祭写真部門最優秀賞

高遠高校 前澤れおさんが市長表敬訪問文科系の甲子園といわれている全国高校総合文化祭写真部門で最優秀賞を受賞した高遠高校2年生の前澤れおさんが11日、小坂樫男伊那市長を表敬訪問した。

前澤さんは、校長や写真部顧問と市役所を訪れ、小坂市長に喜びの報告をした。

前澤さんは、三重県で開かれた全国総合文化祭で、最優秀賞の文化庁長官賞に選ばれた。

作品は、昨年自宅で撮影した「夏と親父の夕涼み」。

縁側でギターを弾く父親を犬や弟がみつめる日常の一瞬の光景を切り取った。

「雑然と散らばっているようで実に見事なバランスが保たれている」との評価を受けた。

この写真は、現在校長室に飾ってあり、多くの人に見てもらおうと近く校内に展示される予定。 -

天野惣平展

伊那市高遠町芝平の造形家、天野惣平さんの個展が、伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで開かれている。

作品を置くことにより空間全てを表現していると天野さん。春はカラー、冬はモノトーンで作品づくりをしている。

アートギャラリーミヤマでは、年に1回、使われなくなった学校を会場にすることもある。

銅版画に使われる和紙の一種、雁皮紙に版画で白黒の色をつけ、それを円形に敷いた上に紙風船のように折って空気を吹き込み配置した。

天野さんは、「この作品を見て理解するのではなく、個人個人がどのように感じるかが大切だ」と話している。

天野総平展は17日まで。 -

高遠北小で児童会まつり

伊那市の高遠北小学校で、今日、児童会が主催するまつり「みやのはら祭り」が行われた。

祭りでは、全校で育て収穫したサツマイモを、焼き芋や豚汁にして食べたり、さまざまなゲームをして楽しんだ。

児童会主催の「みやのはら祭り」は、年に1回行われる恒例行事で、学年の枠を越えて子ども達が交流できるよう縦割り班で楽しむ。

ゲームでは、何の動物のまねをしているかあてるジェスチャーゲームやジャンケンゲームなどが行われた。

このうちジャンケンゲームでは、メンバーがジャンケンに負けると全員が走らなければならないルールで、校庭では、ジャンケンの勝敗をめぐって歓声が上がっていた。

みやのはら祭りで優勝したチームには、手作りのメダルが贈られた。 -

グループホーム桜安全祈願祭

伊那市高遠町で8日、認知症患者のための「グループホーム桜」の安全祈願祭が行われた。

このグループホームを運営する高遠さくら福祉会や地元関係者などが集まり、神事が行われた。

グループホーム桜は、認知症の人たちが家事や趣味活動など、それまで自宅でしてきた日常生活を行いながら生活を送る場になる。

今回は地域に密着した施設にするため、利用者は伊那市内から募ることにした。

敷地は特別養護老人ホーム「さくらの里」の南隣りで、面積は約2200平方メートル、施設は木造平屋建て。

生活ユニットは2つで、1つのユニットで9人が一緒に生活する。

総事業費は1億5千万円。

来年3月に完成し、4月から開所する予定で、入所の受け付けはすでに始まっている。

詳しくはグループホーム桜開所準備室へ。 -

山麓一の麺街道フェスタ

国道361号に隣接する地域の麺を使ったご当地料理が集まる「山麓一の麺街道フェスタ」が7日、伊那市の高遠城址公園で始まった。

麺街道フェスタは、「麺」と「街道」にスポットを当て、街道沿いに隣接する地域の広域的な観光PRを目的に今年初めて開かれた。

会場には、地元の高遠そばやローメンのほか、361号線の最も西に位置する岐阜県高山市の高山ラーメンなど、6つのご当地麺料理の店が並んだ。

また高遠閣で、そばを世界にも発信していこうと「アマチュアそば打ち名人世界大会」が開かれ、そば打ち愛好家から素人の外国人まで32人が出場し、そば打ちの腕を競った。

そばの打ち方、そばの切り幅、並べ方などが審査の対象となり、審査員が出場者一人ひとりのそば打ちをチェックしていた。

大会の結果、南箕輪村の井口雅文さんが優勝、外国人枠の特別賞にモンゴル出身のエルデンバト・エルデンスブダさんが選ばれた。

麺街道フェスタは高遠城址公園で8日まで。 -

高遠町藤沢 広勝寺で上棟式

現在改修工事が行われている伊那市高遠町藤沢の広勝寺で7日、上棟式が行われた。

広勝寺は藤沢地区の集落から少し入った場所にある寺で、約460年前、江戸時代中期に建立された。

これまで茅葺き屋根を補修して使ってきたが、屋根が痛み雨漏りしていたことから、今回85年ぶりに改修工事が行われた。

この日は地域住民や工事関係者ら約40人が出席した。

建物が長く無事であることを祈念して、四隅の柱を酒や塩で清める儀式が行われた。

茅野憲雄住職は、「多くの人に支えられて改修することができた。とても立派な屋根が完成した」と話していた。

上棟式が終わると屋根の上から餅などがまかれ、訪れた人たちが拾い集めていた。 -

紅葉と桜の共演

伊那市高遠町の高遠さくらホテルの駐車場に植えられた桜が10月末に咲き始めた。現在、紅葉と桜の共演が楽しめる。

この桜は、「四季桜」と呼ばれるもので、さくらホテルができた17年ほど前に植えられた。

春・秋・冬と、年に3回花を咲かせるという。この桜は、11月中旬まで楽しめそうだ。

201/(火)