-

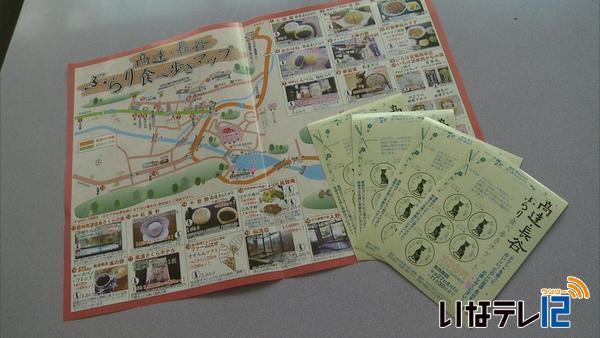

ぶらり食べ歩きチケット 長谷に拡大

観光客の滞在時間を増やそうと去年から伊那市高遠町地域で始まった、ぶらり食べ歩きチケットの使用可能エリアが、今年から長谷地域にも拡大しました。 今年は、高遠町だけでなく長谷地域にも使用可能店舗が拡大し去年より6店舗多い21店舗で使用できるようになりました。 チケットは、5枚のシールがついて1枚500円。シールには、伊那市ゆかりの画家、中村不折の絵が採用されています。 シールのことをぶらりと読んでいて、1ぶらり100円分の買い物ができます。 使用可能店舗では、120円の商品が1ぶらりで購入できるなど、それぞれお得なサービスを受けることができます。 チケットは、4月1日から11月末まで使用でき、伊那市観光協会では「何度も伊那市に訪れてもらいたい」としています。 チケットは、市観光協会、南アルプスビジターセンターなどで購入できます。

-

大型紙芝居 新作「ヤマトタケル伝説」完成

地域の民話を掘り起し、大型の紙芝居にして伝えている「糸ぐるま」代表の久保田文子さんは、15作目となる新作紙芝居「ヤマトタケル伝説」を制作しました。 26日、制作発表が行われ、長谷保育園の園児や地元住民が新作の紙芝居「ヤマトタケル伝説」を鑑賞しました。 久保田さんは長谷など地元に伝わる民話を題材に切り絵の紙芝居を作り伝えていく活動を35年前から行っています。 今回の作品は、山梨県北杜市に伝わるヤマトタケルが植えたとされる桜の伝説と、長谷でヤマトタケルが大蛇を退治したとされる伝説を、ひとつの物語として構成したものです。 長谷には、ヤマトタケルが倒した大蛇の血で赤く染まった川を「赤河原」と呼び、大蛇の首は熱田神社に祭られたとの伝説があります。 久保田さんは来月長谷中学校での上演を予定しているほか、山梨県の北杜市でも上演したいと話していました。

-

伊那市長谷の仙流荘に「クライミングウォール施設」が完成

伊那市長谷の仙流荘にロッククライミングを体験できる「クライミングウォール施設」が完成し、26日、竣工式が行われました。 仙流荘の入浴施設に完成したクライミングウォールは幅3m、高さ6メートルで傾斜は110度です。 竣工式で、地元の小学生などが使い初めを行いました。 壁にとりつけられた170個のホールドと呼ばれる突起物をつかんで壁を登ります。 仙流荘の改修を含めた総工事費は約530万円で、そのうち300万円は、長谷黒河内出身で平成20年に亡くなった渡辺英雄さんの寄付によるものです。 竣工式には、渡辺さんの親族も出席しました。 渡辺英雄さんは、戸台の民宿で生まれ、中学校時代まで長谷で過ごし、その後、愛知県に移り住みました。 平成20年に癌で亡くなりましたが、生前、地元黒河内の振興と山岳観光発展のために寄付をしたいと話していたということです。 白鳥孝市長は「多くの人に利用してもらい南アルプスの玄関口としての戸台を全国に発信していきたい」と話していました。 クライミングウォールの利用開始は4月1日となっています。 利用料は大人200円、中学生以下は100円で、指導者付きの体験利用は2400円となっています。 事前の予約が必要で、仙流荘で受け付けています。

-

平家の里が売り上げ金寄付

伊那市長谷の焼肉店平家の里は、開店15周年を記念して行ったキャンペーンの売り上げの一部を伊那市に寄付しました。 4日は、平家の里の橋本貴光さんが長谷健康推進センターを訪れ、伊那市長谷総合支所の中村勇治保健福祉課長に売り上げ金6,480円を手渡しました。 平家の里は、3月3日で開店15周年を迎えました。 それを記念して、2月28日から3日まで飲み物や肉を格安で提供するキャンペーンを行いました。 寄付金は、長谷地区の高齢者行事に充てるということです。

-

タイの旅行会社関係者が伊那市視察

長野県が進める海外の旅行客を誘客する事業の一環で、9日、伊那市にタイの旅行会社の関係者が訪れ、観光施設を視察しました。 この日は、タイの主要旅行会社の関係者5人が、伊那市を訪れました。 はじめに、長谷黒河内にある民宿・みらい塾を訪れました。 これは、海外からの観光客を誘致しようと、国や県が進める事業の一環です。 積極的に海外からの旅行客を受け入れている場所や、人気の観光スポットを5泊6日で巡るもので、初日の今日は伊那市を訪れました。 みらい塾では、五平餅づくりを体験しました。 おかみの市ノ羽 幸子さんに教わりながら、炊いてつぶしたご飯を串に付けていました。 築100年になる母屋には囲炉裏もあり、味噌をつけて五平餅を焼きました。 焼きあがると早速味わっていました。 タイから来た一行は、9日、伊那スキーリゾートなどを訪れました。 10日以降、松本市や小布施町飯山市など8市町村を訪れ、14日に帰国する予定です。

-

最優秀賞に長谷小羽場君の作品

社団法人 伊那法人会の税に関する絵はがきコンクールの審査会が13日に開かれ、最優秀賞に伊那市長谷小学校6年の羽場圭汰君の作品が選ばれました。 羽場君の作品は、ニンジンに8%の消費税を表す値札が書かれていて、わかりやすさが評価されました。 コンクールは、伊那法人会女性部が税の大切さや役割について関心を持ってもらおうと毎年行っています。 今年は、上伊那の8つの使用学校から290点が寄せられました。 審査は、伊那法人会の藤沢秀敬会長や女性部の大槻一子部長など11人が行いました。 最優秀賞に選ばれた羽場君の作品は、4月に九州の福岡で開かれる全国法人会の女性フォーラムに出展されます。

-

寒ざらしそばの実 引き上げ

寒ざらしそばの普及を目指す高遠そば組合は、1月20日に伊那市長谷の粟沢川に浸していた「寒ざらしそば」の実を、3日、川から引き上げました。 この日は、高遠町の蕎麦店などでつくる高遠そば組合のメンバー5人が、1月20日から2週間川に浸したそばの実を引き上げました。 そばの実は全て伊那市長谷入野谷産で、今年はおよそ90キロが穫れたということです。 組合によりますと、そばの実を冬の冷たい水や風にさらすことで風味や保存性を高める効果があり、アクが抜け甘みが増すということです。 組合では去年9月に、300食限定で試験的に提供しました。 今年は去年の倍の600食を提供する予定です。 引き上げた蕎麦の実は、今日から10日間天日干しにして乾燥させ、殻をむいてから蕎麦屋に持ち込むということです。 寒ざらしそばは、6月から7月にかけて、伊那市高遠町の蕎麦店、壱刻・華留運・ますやの3軒で味わうことができます。 組合では、信州の三大蕎麦の名産地の1つとされる入野谷産のブランド化を目指して、積極的に蕎麦の栽培や活用をしていきたいということです。

-

ふるさと森林づくりで2団体が受賞

伊那市長谷の溝口里山創り隊と、伊那市西春近の諏訪形区を災害から守る委員会は、森林づくりに貢献した個人や団体に贈られる、長野県のふるさと森林づくり賞を受賞しました。 2日は、溝口里山創り隊の芳賀二三雄代表と、伊那市西春近の諏訪形区を災害から守る委員会の酒井久委員長らが、市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に受賞を報告しました。 平成26年度、ふるさと森林づくり賞では、4部門で合計22の個人や団体が表彰されました。 このうち、溝口里山創り隊は、森林づくり推進の部で長野県緑の基金理事長賞を受賞しました。 溝口里山創り隊は、平成22年度に発足し、溝口地区の荒廃した森林の整備や、地域の里山を後世に引き継ごうと、地域住民で森林づくり教室などを開いていて、その取り組みが評価されました。

-

「ゼロ磁場の秘水」 弘妙寺で願掛け祈願

伊那市長谷の「ゼロ磁場の秘水」を販売している株式会社プラーナ零磁場は、パワースポットとして知られる分杭峠の氣場発見20周年を記念して、願掛け祈願を20日、伊那市高遠町の弘妙寺で行いました。 この日は、「ゼロ磁場の秘水」を販売しているプラーナ零磁場の社員7人が弘妙寺を訪れ、願掛け祈願を行いました。 水は、伊那市長谷の南アルプスの麓にある、パワースポットとして有名な文杭峠から湧き出ているものです。 プラーナ零磁場の木下護取締役によりますと、この水を飲んだ後に結婚したり子どもを授かったという話をよく聞くということです。 また、気の集まるお寺とも言われる弘妙寺でも、水についているお札に願いを書いて賽銭箱に入れる人がいるということです。 ゼロ磁場の秘水は、伊那市長谷のプラーナ零磁場の営業所や、市内の土産店などで購入することができます。 また、氣場発見20周年を記念して、イベントやコラボ商品の開発などに取り組むということです

-

清流にそばの実 寒ざらし

20日は二十四節気の一つ大寒です。寒さが最も厳しくなるころとされています。 大寒に合わせ高遠そば組合は20日、伊那市長谷市野瀬の粟沢川に寒ざらしそばの実を入れました。 寒ざらしそばは、江戸時代、高遠藩が将軍に献上していたとされています。 地域おこしにつなげようと3年前に復活させ去年、試験的に高遠町のそば店で寒ざらしそばを提供しました。 今年は本格的に販売しようと去年の2倍となる、およそ90キロのそばの実が用意されました。 20日は、そば組合のメンバーと去年初めて寒ざらしそばを提供した店主2人が作業を行いました。 粟沢川の水温は1度。 そばの実が入れられたネットがゼロ磁場を源流とする清流に投げ入れられました。 米やそばを寒中の水と風に晒すと風味や保存性が高められると言われています。 組合によりますとそばの実を冷たい水につけることで渋みなどのアクが抜け甘みが増すということです。 また食感は、普通のそばと比べ、モチモチ感が強くなるということです。 川に入れられたそばの実は立春の2月4日に引き上げられ天日干しされます。 高遠そば組合では6月頃、高遠町のそば店でおよそ600食を販売する予定です。

-

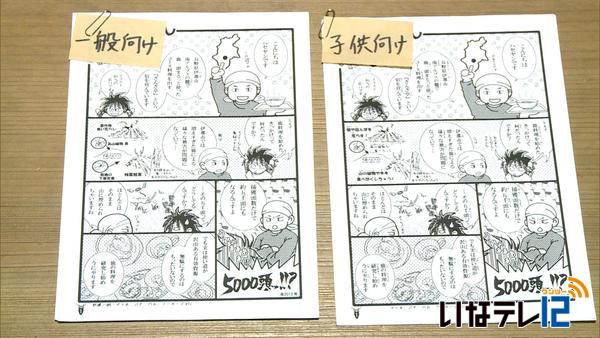

ざんざ亭の長谷部晃さん 鹿の活用漫画で発信

鹿肉を使ったコース料理などを提供している伊那市長谷のざんざ亭の長谷部晃さんは、鹿の活用についてわかりやすく解説した漫画を作成しました。 元々猟師だった長谷部さんは、地元にあるものを有効活用しようと、7年前に鹿肉を使った料理を提供する飲食店を始め、2年前からは鹿一頭丸ごと活用する方法を研究しています。 漫画は4ページで、一般用と、ふり仮名を多くした子供用があります。 伊那市富県のイラストレーター伊藤真美さんがイラストを担当しました。 増えすぎた鹿による農林業被害の現状、日本では古くから食べられている歴史、高たんぱくで低カロリーな栄養面、革や骨の活用など、様々な面から鹿にまつわる情報を紹介しています。 長谷部さんは、鹿肉料理のワークショップなどでこの漫画を参加者に配布し活用していくという事です。

-

長谷地区成人式

伊那市長谷地区の成人式が、1日に、長谷公民館で行われました。 1日はあいにくの雪となりましたが、晴れ着に身を包んだ新成人が式に臨みました。 長谷地区では男性7人、女性7人の14人が成人を迎え、13人が出席しました。 長谷地区の成人式は、毎年、長谷公民館が主催して開いています。 西村 公一長谷公民館長は、「大人として将来を担う皆さんに大きな期待が寄せられている、一人一人の人生の志に向かって着実に進んでほしい」とあいさつしました。 新成人を代表して、伊藤 実希さんは、「皆さんの仲間入りをした自覚を持ち、数多くの困難に立ち向かっていけるよう努力していく」と謝辞を述べました。 式では、中学校時代の担任の木下正彦(きのしたまさひこ)教諭が講演しました。 木下教諭は、東日本大震災で被災した宮城県気仙沼市の階上(はしかみ)中学校の生徒の答辞を紹介し、「この答辞から感じた、人は一人では生きていけない。生まれ育った故郷に愛着と誇りを持つこと。思いやりと感謝の気持ちが大切という、3つのことを、皆さんに伝えたい。」と話し、新成人を激励しました。 式の後、中学3年生の時に封印したタイムカプセルを開封しました。 中には、当時のクラスの旗や、友達にあてた手紙などが入っていました。 長谷地区の新成人たちは、保育園時代から中学校まで、同じ校舎で過ごしています。

-

さようなら2014 5月~8月

5月 南アルプス国立公園指定50周年 南アルプスの国立公園指定50周年を祝う記念式典が開かれました。 式典には、山梨県や静岡県から関係者およそ500人が集まりました。 式典では、南アルプスの自然保護などに功績があった個人や団体が表彰されました。 5月 伊那地域 真夏日33日 伊那地域では5月から9月にかけて、最高気温が30度を超える真夏日が33日ありました。 伊那市の東春近小学校では、暑さ対策として5月に運動会を開催しましたが、この日は31度まで気温が上昇しました。 これは、5月の観測史上2位となる真夏日で、児童らは照り付ける太陽の下、競技に臨んでいました。 6月 ワールドカップ開催 伊那地域からも応援 サッカーワールドカップが開催され、伊那市内の飲食店でも早朝からファンが集まり選手に声援を送っていました。 1次リーグ突破を目指して戦ったコロンビア戦でしたが4対1で敗れ、ファンの声援もむなしく、日本代表は1次リーグ敗退となりました。 6月 南箕輪村の日制定記念式典 南箕輪村は、郷土への関心と理解を深めてもらおうと、2月18日を「南箕輪村の日」に制定し、式典を開きました。 南箕輪村は、1875年明治8年2月18日に、田畑村・大泉村など6つの村が合併し、人口は2,333人でした。 今年12月1日現在、村の人口は1万5千人を突破しています。 7月 箕輪町レストラン 箕輪町大出の農産物直売所「にこりこ」の隣にみのわ振興公社が運営する、レストラン「たべりこ」がオープンしました。 たべりこは、旧そば処留美庵を改修し造られたもので、地元の食材を中心としたメニューとなっています。 7月 上伊那農業高校野球部 ベスト4 上伊那農業高校は、夏の全国高校野球長野大会で準決勝まで勝ち進み、1947年の創部以来初のベスト4進出を果たしました。 準決勝では、甲子園に出場した佐久長聖に2対1で惜しくも敗れました。 8月 第42回伊那まつり開催 第42回伊那まつりが2日間に渡り開催されました。 1日目の市民おどりには105団体、およそ6,800人が参加しました。 去年より300人多い参加となりましたが、一部区間で音響の不具合が発生し、予定されていたコンテストは中止となりました。 2日目の花火大会では、84番組およそ4,000発の花火が打ち上げられました。 8月 西駒山荘リニューアル 老朽化にともない建て替えが進められていた「西駒山荘」がリニューアルしました。 新しい山荘は、1階が食堂と管理人室、厨房などとなっていて、40人が宿泊できます。 今年は、74日間営業し、およそ550人が利用しました。

-

南ア 携帯トイレのモデル地域検討へ

伊那市の白鳥孝伊那市長は、南アルプス仙水峠などで問題となっている登山者の排泄について、来年度、携帯トイレのモデル地域指定を念頭に入れ、対応策の検討を進めたいとの考えを示しました。 これは、11日に開かれた伊那市議会一般質問の中で市議会議員の質問に対し答えたものです。 仙水峠付近にはトイレがなく、登山客の排せつ物が問題となっているということです。 仙水峠付近は、長野県と山梨県境にあり、自治体も、伊那市、南アルプス市、北杜市が入り組んでいるほか、国立公園の特別保護区に指定されており、 トイレの設置は、それら関係自治体間などでの協議が必要です。 白鳥市長は、携帯トイレは環境負荷がかからないよい方法だとして、来年度、 モデル地域への指定も念頭に入れ、ほかの山岳地域にも広がる取り組みになるよう検討していきたいとの考えを示しました。 また、登山シーズン中、茅野市から伊那市長谷の仙流荘までを結ぶJRバス「ジオライナー」が今年度から運行されたことについて、1日あたり10.2人、全体で520人の利用があったことが報告されました。 白鳥市長は、好評だったとして、来年も行いたいとの考えを示しました。

-

長谷非持山の七面堂 屋根の修繕完了

伊那市長谷非持山にある七面堂の屋根の修繕工事が終わり、29日、竣工式が行われました。 29日は、区民や工事関係者などおよそ40人が集まり、完成を祝いました。 七面堂は、江戸時代の1687年に区民が建てたものです。 建物内の天井や柱、壁には、絵画や組物、彫刻が施されていて市の指定有形文化財となっています。 何度かの改修工事を経て現在に至りますが、老朽化に加え平成19年の台風で屋根が飛ばされてしまい、雨漏りするようになっていました。 屋根の修復にかかった事業費はおよそ1千万円で、ほとんどを市の補助金で賄っています。 竣工式では、別の場所に移されていたご本尊「七面天女」が元の場所に戻され、集まった人は手を合わせていました。 白鳥孝市長は「非持山は地域の結びつきが強く文化財を大切にする土地柄。今後も歴史を子々孫々まで守っていってほしい」と話していました。

-

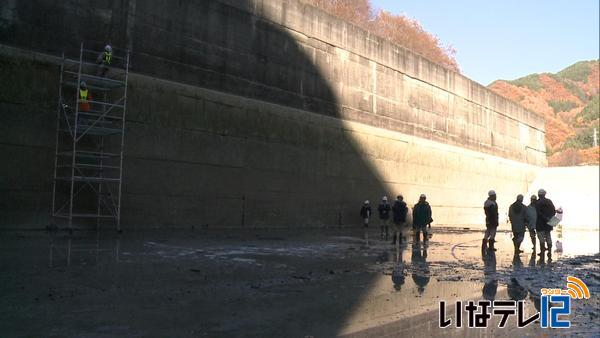

美和ダム 減勢工の調査「異常なし」

天竜川ダム統合管理事務所が管理している伊那市長谷の美和ダムの下流にある減勢工の健全度調査が、21日行われ、異常がないことが確認されました。 美和ダムでは、国土交通省が進めるインフラ長寿命化計画に基づいて、去年総合的な点検作業を行い、問題なしと評価されました。 ただ、放水の勢いを抑える「減勢工」が、点検の際に満水状態で調査が行われなかったため、今回初めて全ての水を抜き調査が行われました。 調査には、県や市町村職員などおよそ30人が見学に訪れました。 美和ダムは建設から55年経っていて、減勢工は底面の厚さが2メートル、側面が最大で4.5メートルのコンクリートで造られています。 調査は、コンクリートの亀裂や損傷、底面に大きなくぼみが無いかなどを確認しました。 管理している天竜川ダム統合管理事務所では、美和ダムを永久的に利用できるよう今後も日常的な点検や総合的な点検を行っていくということです。

-

上伊那木質バイオマス推進協議会 発足

上伊那地域の森林資源、薪や木質ペレットなどの利活用について考え、利用促進につなげようと、上伊那木質バイオマス利用推進協議会が10日発足し、伊那市のいなっせで初総会が開かれました。 この日は、上伊那の8市町村長など10人が集まり、上伊那バイオマス利用推進協議会の初総会が開かれました。 会長には、上伊那地方事務所の青木一男所長が選ばれました。 木質バイオマスは、上伊那地域の森林の間伐材を再生可能エネルギーとして、薪や木質ペレットなどに加工したもので、ストーブやボイラーなどの燃料として使用します。 県内の平成25年度末のペレットストーブ導入台数は全部で1,727台で、そのうち上伊那地域は県内1位の467台です。 燃料となるペレットは、上伊那森林組合で生産を行い、年間1,750トンの生産能力を持ち、県内最大となっています。 生産量は、平成17年度に483トンでスタートし、平成25年度には生産能力を上回る、およそ4倍の1,935トンを生産しています。 協議会では、森林を守りながら、間伐で出た木材の有効利用を進めていく考えです。 また、学校、保育園、社会福祉施設などにペレットストーブやペレットボイラーの設置を推進していくとしています。 他に、情報収集や情報発信にも力をいれる考えで、民間企業などと連携していくということです。 この日は、「木質バイオマス利用の最新動向と導入のヒント」と題し、東京都に本社を置く株式会社森のエネルギー研究所の大場龍夫所長による講演も行われました。 大場さんは、「森林資源は持続可能な社会における中核的資源」「今はまだ化石燃料のボイラーに比べ、導入コストが高いが、長期で見ればコストは逆転する」と話していました。

-

大型ダンプで交通安全教室

大型ダンプを使った交通安全教室が10日、伊那市長谷の三峰川総合開発事務所で開かれました。 交通安全教室は三峰川総合開発工事事務所が開いたもので、長谷保育園の園児およそ30人が参加しました。 長谷地域は河川工事による大型ダンプの行き来があることから工事業者も参加して教室が開かれました。 教室では運転手から見えないところに近づかないようになどと指導を受けていました。 また風船を使いダンプが曲がるときは特に危ないことが実演されていました。 教室ではほかに園児が重機に乗せてもらうなど楽しみながら交通安全について学んでいました。

-

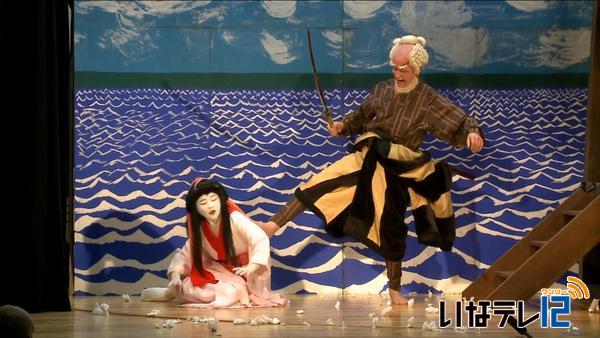

中尾歌舞伎 追悼の思いこめて

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎の秋季定期公演が2日中尾座で開かれました。 今回は3月に亡くなった師匠西村清典さんの追悼の思いが込められた公演となりました。 今回の公演は西村さんの思い入れが強かった悲恋の物語、神霊矢口之渡頓兵衛住家之段が6年ぶりに 演じられました。 中尾歌舞伎は戦争で途絶えていたものを昭和61年に地域の若者が中心となり復活させたものです。 西村さんはその時から指導にあたってきましたが今年3月、95歳で亡くなりました。 それにより春の公演は中止となりました。 1年ぶりとなる公演は追悼の思いを込た舞台となりました。 演目は、落ち武者に思いを寄せる娘とその落ち武者を褒美欲しさに殺害しようとする父との悲劇の物語です。 今回の演目は場面転換が一つの見所です。 最後の見せ場、娘が父に切られながらも思いを寄せる落ち武者を逃がすため太鼓を叩く場面です。 師匠追悼の思いを込めた舞台は大盛況で客席からは大きな拍手が送られていました。

-

上伊那検定 実施へ

広域的に住民を巻き込んだおもてなし向上につなげようと、地域資源を活用した上伊那検定が平成29年度をめどに実施されることになりました。 上伊那地域の商工団体や観光団体などが参加するおもてなし向上プロジェクト実行委員会が30日設立されました。 県や上伊那の市町村、商工団体や観光関連団体など34の団体で組織されます。 伊那合同庁舎で設立総会が開かれ、事業計画などを決めました。 上伊那地域おもてなし向上プロジェクト実行委員会は、広域連携部会、事例集・ツアーコンテスト部会、上伊那検定部会の3つの部会で構成されます。 上伊那検定は、上伊那検定部会が検討を進めます。 検定は、地域住民のおもてなしの意識を高めようと歴史や文化、経済などに関する試験を行うものです。 実施時期は、平成29年度、受験者数は、100人以上、合格者数は、70人以上を確保するという具体的な数値目標を定めています。 このほか、事例集・ツアーコンテスト部会は、おもてなしに関する事例をとりあげ情報発信のあり方を検討するほか、地域の自然、歴史、食などを活用したツアーコースのコンテストの実施を検討します。 30日は、おもてなしの事例発表として、伊那市長谷の「蔵の宿みらい塾」の女将、市ノ羽幸子さんが「ためしてみて!農家民泊」の演題で講演しました。

-

市地域自治区今後の方向性3案示す

伊那市の地域自治区のあり方について検討する「伊那市地域自治区制度審議会」が27日、伊那市役所で開かれ、今後の方向性、3案が示されました。 審議会は、伊那市の地域自治区の今後のあり方について審議・検討するもので、今回が5回目となります。 これまでの審議会では、旧伊那市の地域自治区のあり方について「地域自治区の規模の問題」や「運営方法」、「課題に取り組む体制」などについて意見が出されました。 また地域住民からの聞き取り調査では、「区長会などがあり、自治区は必要ない」、「協議会は市長に対して意見を述べる強い権限があり存続したい」などといった意見が出されています。 これらをもとに、事務局から、旧伊那市の方向性について3案が示されました。 示されたのは ●「協議会は現行のまま継続し、自治区へ移行する」 ●「協議会は現行のまま継続し、自治区へ移行するが、自治区を協議会に位置づけすることも可能」とする ●「自治区を解消し、協議会に機能を負わせる」といったものです。 委員からは、「実状に応じた組織運営が可能などの理由で、自治区を協議会に位置づける」といった意見が多く出ていました。 高遠町、長谷の地域自治区については、合併から10年が経過する、平成28年4月1日からは、地方自治法に基づく地域自治区への移行が決まっています。 審議会の中村孝夫会長は「各地域にあった組織づくりが必要。既に取り組みが活発な地域もある」と話しました。 審議会は来月答申の内容を精査し、12月に市長に答申する予定です。

-

長谷水道水原虫 11月中旬めどに滅菌装置

伊那市長谷の一部地域で使用している水道水の水源から、ジアルジアという原虫が確認されていた問題で、伊那市は、11月中旬をめどに、滅菌のための装置を設置するとしています。 伊那市長谷の長谷中学校の給食室裏には、500リットルのタンクが用意され、23日も給水車が水を補給していました。 この問題は、月に1度の定例検査により、今月8日、水道水の水源である市野瀬の「汀(なぎ)の沢」から、ジアルジアという原虫が確認されたものです。 配水池で、塩素消毒していますが、ジアルジアには塩素への耐性があるということです。 関係するのは、市野瀬東部、中尾、黒河内、溝口、非持の450戸1200人で、今日現在、健康への被害は報告されていません。 伊那市では生水を飲まないよう、音声告知などを行ってきたほか、公共施設にはタンクを設置しています。 紫外線による照射装置を設置するめどがたったということで、伊那市では11月中旬までに設置したいとしています。

-

長谷中学校 震災復興支援の募金届ける

伊那市の長谷中学校の生徒は、東日本大震災の被災地支援のために集めた募金を、16日、伊那市に届けました。 この日は、生徒会役員が長谷総合支所を訪れ、義援金2万2,247円を伊那市に届けました。 長谷中学校では、9月に行った文化祭「くろゆり祭」の音楽会で東日本大震災の被災地支援のためのチャリティーイベントを実施しました。 保護者や地域住民など100人以上が会場を訪れ、休憩時間に生徒会役員が募金を呼びかけたところ2万2,247円が寄せられました。 長谷中学校では、2011年から毎年、音楽会で募金を呼びかけています。 インターネットなどで被災地の様子を知らべ、「まだ震災は終わっていない」と感じ、今年も復興支援を行う事にしたということです。 義援金は日本赤十字社を通して被災地に届けられることになっています。

-

南ア 初冠雪

R南アルプスの仙丈ケ岳などで16日、去年より1日早い初冠雪が観測されました。初冠雪は平年並みとなっています。 北沢峠こもれび山荘のスタッフによりますと、南アルプスで今日、初冠雪が観測されました。 小仙丈下の樹林帯あたりから上で5センチの雪が積もったということです。 長野地方気象台では、台風が抜けて、北から寒気が入りやすくなっているということで、明日の朝も、今朝と同じくらい冷え込みそうだとしています。

-

猪の肉入り鍋「長谷鍋」提供

南アルプスふるさと祭りが12日伊那市長谷の美和湖公園で行われました。 祭りでは伊那市商工会が長谷の名物になればと初めて猪の肉が入った鍋、長谷鍋を提供しました。 南アルプスふるさと祭りは地域の特色を生かし「食」をメインに開催されたもので31回目となります。 今年は猪の肉が入った鍋が長谷鍋として提供されおよそ1000食分が用意されました。 長谷鍋のテントには次々に買い求める人が訪れ人気を呼んでいました。 ふるさと祭りでは特産品の販売コーナーのほかステージ発表も行われ賑わいをみせていました。

-

伊那市長谷溝口 大徳王寺城址の碑建立

1340年南北朝時代の「大徳王寺城の戦い」があったといわれている伊那市長谷溝口に、大徳王寺城址の碑が建立されました。 5日は、伊那市長谷溝口の常福寺の裏山で、碑の除幕式が行われました。 除幕式には、溝口区の住民など30人が参加しました。 碑の横には、2012年1月に建てられた看板もあり、それによりますと、 1340年北條時行と小笠原貞宗が4か月に渡る合戦を、この場所で繰り広げたということです。 この日は、常福寺で法要も行われました。 溝口区の住民は、平成18年に大徳王寺城址が伊那市記念物文化財に指定されたのをきっかけに、碑の建立を検討してきました。 今年8月、長谷小学校で標柱にふさわしい石が見つかったことから、碑を建立することが決まりました。 ある参加者は、「碑の建立を一時思いとどまった時もあったが、無事建てられて良かった」と話していました。

-

中尾歌舞伎秋季定期公演に向け稽古

伊那市長谷に伝わる中尾歌舞伎。 30日は来月2日に行う秋季定期公演に向け本番で身に纏う衣装で、稽古を行いました。 今回行う演目は「神霊矢口之渡(しんれいやぐちのわたし) 頓兵衛住家の段(とんべえすみかのだん)」です。 落ち武者の新田義峰(よしみね)が妻のうてなと共に川の対岸へ逃げようと、強欲者の渡し守の頓兵衛の娘、お舟にお願いするところから始まります。 その際、お舟が義峰にひと目惚れをしてしまいますが、義峰が敵だと分かり、殺そうとする父、頓兵衛と、逃がそうとする娘、お舟の掛け合いが見所となる、悲恋物語です。 この日は、伊那市長谷の中尾座で衣装合わせが行われました。 着付けを担当するのは、中尾歌舞伎保存会の山崎咲子さんと加藤二葉さんです。 二人は、役者の大きさなどをチェックしながら、着付けていました。 衣装を纏ったままで初めてとなる立ち稽古が行われました。 演出を担当するのは、保存会の西村寿会長です。 西村さんは演出は初めてで、今年3月に亡くなった西村清典師匠の意思を継ぎ、模索しながら指導にあたります。 本番さながらの迫力ある稽古が2時間ほど続きました。 西村さんは「独自のものを作っていきたい」と話していました。 中尾歌舞伎秋季定期公演は来月2日(日)午後1時30分から、伊那市長谷の中尾座で行われます。

-

ジオツアー 南アルプスの地質を見学

伊那市で開催されている日本ジオパーク南アルプス大会。 3日目の29日は南アルプスの地質などを見学するジオツアーが行われました。 日本ジオパーク南アルプス大会は貴重な地質や地形などの地質遺産がありジオパークに認定されている地域が集まり27日から開かれています。 これまでに講演会やイベントなどが行われ大会3日目の29日は参加者が南アルプスの地質などを見学するジオツアーが行われました。 林道バスに乗り北沢峠に向かうコースでは途中の見所で参加者がバスを降りジオガイドの説明を熱心に聞いていました。 山の石が白く露出している幕岩が見える場所では、南アルプスが石灰岩でできていて今も年間4ミリ隆起していることなどが説明されていました。 また標高1590メートルの仏像構造線では断層が九州まで続いていて断層を境に岩の種類が違っていることが説明されていました。 伊那市によりますと大会には3日間で延べ6100人が参加したということでジオパークの魅力発信など今後の活動の充実につなげていきたいとしています。

-

御嶽山噴火に遭遇 恐怖の体験語る

27日に噴火した長野県と岐阜県境の御嶽山。 写真撮影のため偶然その場に居合わせ、火山灰や石が降り注ぐ中、シャッターを切り続けた伊那市長谷の山岳写真家津野祐次さんが恐怖の体験を語りました。 津野さんの仕事場には火山灰をかぶったリュックや靴、ジャンパー、そして噴火の様子を写したカメラがありました。 津野さんは頂上付近2960メートルの地点にいた際、突然噴火がはじまり爆発音とともに降り注ぐ火山灰や大きな石のなか自然にその様子を撮影していたと言います。 そのうち一帯が灰に覆われ自分の手も見えないほど視界がさえぎられてからは大きな石に身を寄せしゃがみこんでいました。 しばらくして、かすかに視界が開けると降り積もった火山灰の上を登山道に張られたロープをたよりに3時間ほどかけて下山しました。 御嶽山噴火から28日までに伊那消防組合から救急隊3人また伊那中央病院から医師や看護師などの災害派遣医療チームDMAT延べ10人が派遣されているということです。

-

「南アルプス戸台口」をPRへ看板設置

27日から始まる日本ジオパーク南アルプス大会を前に、南アルプス北部の登山口の呼称「南アルプス 戸台口」をピーアールする看板の設置が25日、行われました。 この日は、長谷地域自治区地域協議会の西村美里会長らが伊那市長谷の戸台口から林道バス営業所までの市道に看板10枚を設置しました。 設置された看板は、縦150センチ、横40センチの大きさです。 夜間でも目立つように、文字には反射材が使われ、風の影響を受けづらいようメッシュ地となっています。 南アルプス北部地区の登山口は昭和40年代までは長谷村の戸台と呼ばれていました。 現在は、仙流荘があるところというあいまいな表現になっていることから、長野県側の登山口として知名度アップを図ろうと市では、呼称を「南アルプス戸台口」とすることを決めました。 伊那市では今後PRグッズなどをつくり、全国へと発信していきたいとしています。

62/(金)