-

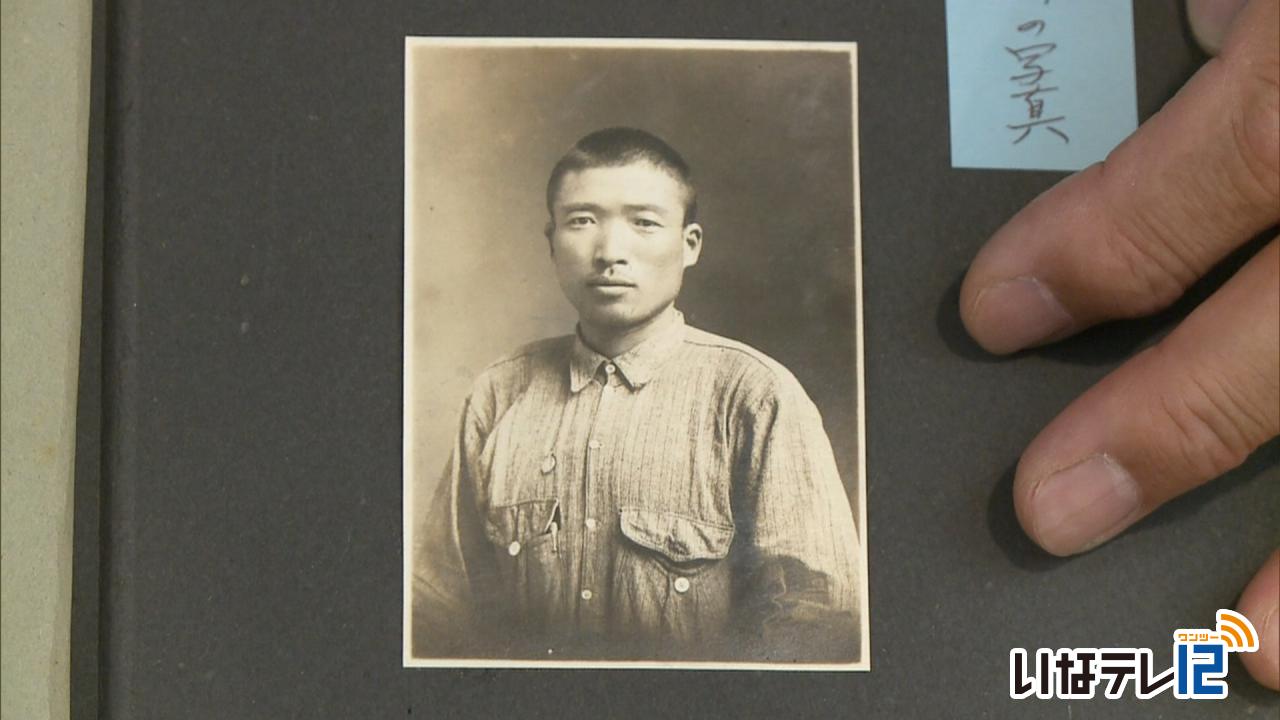

竹澤長衛の未公開写真

南アルプスの登山道整備や山小屋建設に尽力した竹澤長衛の30歳頃とみられる未公開写真が見つかりました。

写真は長衛の息子で東京在住の星野五六さんが保管していたものです。

星野さんは長衛が数えで56歳のときの子どもで20歳前に仕事の関係で東京に移り住み養子に入りました。

写真は伊那ケーブルテレビの番組収録で公開されたものでこれまでに出版物や展示会に出されたことはないということです。

晩年の長衛の写真は残っていますが若い頃のものはなく貴重だということです。

長衛は1958年昭和33年に69歳で亡くなり、その功績を

称えるために始まった長衛祭は今年で60回の節目を迎えています。

今回収録した番組「長衛の藪沢小屋」は来月7日午後6時25分からご覧のチャンネルで放送します。

-

ボランティア 受け入れ訓練

伊那市で災害が発生した際、全国から訪れるボランティアを取りまとめる「災害ボランティアセンター」の受け入れ訓練が12日、伊那市の西箕輪公民館で行われました。

この日は市社協や市の職員、地域住民などおよそ50人が参加しました。

災害ボランティアセンターは、全国から訪れたボランティアと、被災地のニーズとを結びつけ、適した場所に適度な人数のボランティアを派遣するための場所です。

スタッフは、センターを訪れたボランティアの手続きをした後、注意点や活動内容を説明します。

社協、行政、住民が合同で訓練を行うのは今回が初めてです。

伊那市社協の矢澤秀樹さんは「訓練を通じて、社協、行政、住民が協力してやっていける体制をつくっていきたい」と話していました。

センター設置の第1候補は社協のある福祉まちづくりセンターですが、施設の耐震化などが整っていないことから、今回、第2候補の西箕輪公民館で訓練が行われました。 -

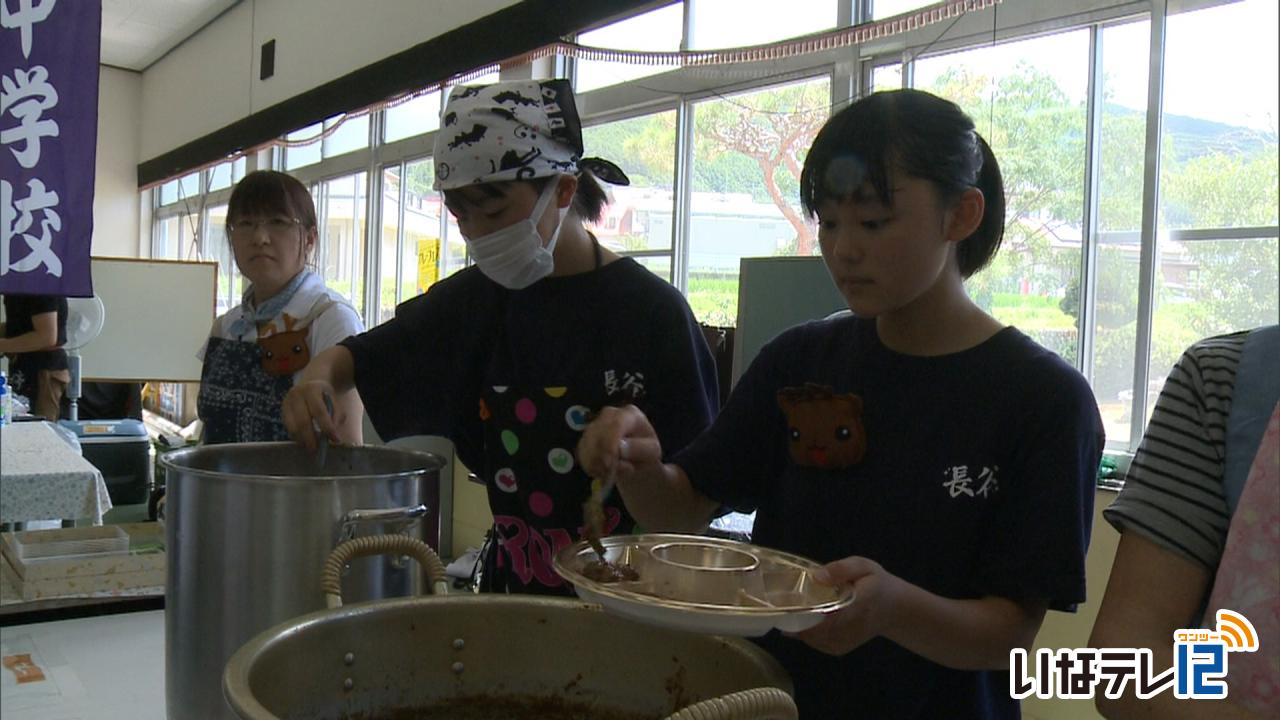

長谷中の地域おこし カレーフェス

中学生にできる地域おこしを掲げる伊那市の長谷中学校の生徒は、地域食材を使って作ったカレーなどを提供するフェスティバルを、29日、学校で開きました。

本来は、鹿嶺高原の魅力をPRするため、カレーフェスと銘打って現地での開催を企画していましたが、台風12号の影響で、校舎で開催することにしました。

3年生は、これまでの学習の中で育ててきた内藤とうがらしや、地元長谷の鹿肉を使った2種類のカレーを作りました。

そこに、地元の2団体が作ったものも加え、4種類の味が楽しめる長谷カレーを、500円のカンパをもらって提供しました。

内藤とうがらしのトッピングも用意され、訪れた人がふりかけていました。

中学生の長谷カレーを食べようと、長い行列ができていました。

長谷カレーは好評で、当初用意していた250人分は終了したことから追加分も作り、372人分を提供したということです。

会場では、ほかに信州大学の留学生のカレーやジビエ料理なども提供されました。

会場には多くの人が訪れ、中学生が企画した地域おこしイベントを楽しんでいました。

-

自動運転車両導入に6割賛成

国土交通省は,今年2月に伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷を拠点とした自動運転サービスの実証実験のアンケート結果を公表しました。

自動運転を用いた公共交通を地域に導入することについて6割以上が賛成と回答しています。

30日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で国土交通省や伊那市、地元交通機関などでつくる地域実験協議会の中で報告されたものです。

乗車モニターと近隣住民213人に対して自動運転車両の乗り心地や導入の賛否などについてアンケートを行い184人の回答がありました。

アンケートの結果、自動運転を用いた公共交通を地域に導入することについて6割以上が賛成と回答し地域への導入の期待が大きいとしています。

自動運転への期待として高齢者の移動支援、過疎地における公共交通機関の代替を挙げています。

一方懸念することとして交通事故の発生、サイバー攻撃、自動運転車両の暴走が挙げられています。

自動運転の実証実験は今年2月に、国土交通省が伊那市長谷の道の駅「南アルプス村長谷」を拠点に、行いました。

ハンドル操作や速度調整を自動で制御する実証実験には213人が乗車しました。

実証実験は、高齢化が進む中山間地域の物や人の流れを支援しようと国土交通省が全国13か所で行っていて中部地方では伊那市のみとなっています。

国土交通省では、昨年度実証実験を実施した13か所のうち5・6か所で長期の実証実験を行う計画です。

-

中尾歌舞伎後援会設立

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎・中尾歌舞伎が継続的に活動できるよう応援するための後援会が、29日、発足しました。

後援会の設立総会には、前伊那市教育委員長の松田泰俊さんや、伊那商工会議所の川上健夫会頭などの発起人のほか、歌舞伎保存会、地元関係者などおよそ20人が出席して開かれました。

会の名称は、「信州伊那中尾歌舞伎後援会」に、会長は松田泰俊さん、副会長は、元長谷地域自治区長の中山晶計さんに決まりました。

後援会は、賛助会員を募るなどの資金的なバックアップや、保存会の活動の負担を軽減するための組織として活動していくということです。

-

南ア林道沿いの外来植物駆除

南アルプスの高山植物や景観を保護するため、林道沿いに生えている外来植物の除去活動が、26日行われました。

除去活動には、市内外の小学生6人を含む、合わせて26人が参加しました。

林道沿いに生えているヒメジョオンやクスダマツメクサを探し根から抜いていました。

これは、伊那市や信州大学農学部などで作る南アルプス食害対策協議会が、5年前から行っているものです。

この日は、標高1960mの大平山荘から、標高1680mの歌宿までを下りながら作業をしました。

外来植物は、登山客の靴や工事車両などに種がついて運ばれ、林道沿いでも確認されるようになりました。

除去作業を継続していることで効果があり、目立たなくなってきているということです。

信州大学農学部では、どれくらいの標高まで、外来植物が侵入しているかどうかなども調査していくということです。

-

「雑穀あわ」をテーマに講演

伊那市長谷で収穫されたあわが皇居で行われる新嘗祭に献上されます。

19日はその雑穀あわをテーマにした講演会が伊那市長谷のレストラン「野のもの」で開かれました。

講演会では信州大学農学部教授で日本雑穀協会特別顧問の井上直人さんが話をしました。

井上さんは「あわなど雑穀は米の栽培により衰退したが栄養価が高いなどその価値が見直されている」と説明しました。

また4000年前の中国大陸で雑穀から作った麺が発見されあわが使われていたことを紹介しました。

講演会は伊那市長谷で収穫したあわが11月に皇居で行われる

新嘗祭に献上されることから開かれたものです。

会場には約40人が集まり話に耳を傾けていました。

-

大雨 美和バイパス 最大放流毎秒160トン

活発な前線と湿った空気の影響で、県内でも大雨となっている地域があります。

伊那市長谷の美和ダムでも、バイパストンネルを運用し最大毎秒160トンを放流しました。

国土交通省三峰川総合開発工事事務所では、まとまった雨に対応するため、5日午前9時20分に美和ダムの分派堰を開き、土砂バイパストンネルの運用を開始しました。

運用は、平成17年に施設が完成してから17回目、去年10月以来の運用となります。

美和ダムへの流入が一定量を超えるとダムとバイパストンネルの両方で放流を始めます。

20分後には、トンネルを抜けた吐口にも水が達しました。

5日は、最大で毎秒160トンを放流し、午後2時30分現在は毎秒100トンとなっています。

美和ダムに流入する地域の総雨量はこれまでに平均180ミリを超えています。

バイパストンネルを管理する国土交通省三峰川総合開発工事事務所では、24時間体制で警戒に当たるとしています。

長野地方気象台によりますと、活発な前線と南から暖かく湿った空気が入り込み大気の状態が不安定となっています。三峰川上流の黒川では濁流がしぶきを上げていました。

南アルプス林道は連続雨量が規定以上に達したため通行止めになり、林道バスは当面の間運休となりました。

気象台では、伊那地域でもまとまった雨が降っていてこれからも雨が続く予報となっていることから、土砂災害・河川の増水に注意を呼び掛けています。

-

県内初 社会福祉法人連絡会議

伊那市内の社会福祉法人が、連携して情報を共有し、より広域的な課題に対応していこうと3日、県内初の社会福祉法人連絡会議が発足しました。

この日は初めての会議が伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

連絡会議には市内の高齢者福祉施設や保育園、児童養護施設などの運営団体となっている社会福祉法人8団体から14人が参加しました。

初めての会議では、連携のあり方についてそれぞれ意見を出し合いました。

このうち、下校後に行き場のない子ども達の居場所として高齢者福祉施設などを開放してはどうかとの提案について、「子ども達が寄って勉強をしたり実習をしたりするぐらいなら対応できるが、型をつくってしまうとマンパワーが足りない」「怪我をしたときに誰が責任をとるのかなど難しい問題がある」などと各施設の担当者が意見を出し合っていました。

社会福祉法人法の改正で、地域福祉の広域化を進めていくことが求められるようになり、情報の共有や人材育成で互いに協力しようと市社協が市内の団体に提案したものです。

三井真理子事務局長は「連携をすることで情報を共有して、さらにそれぞれの業務を充実させられるような組織になっていけばうれしい」と話していました。

長野県によると、市町村単位で福祉法人の連絡組織が発足するのは県内では初めてのことだということです。 -

長谷中1年生 くくり罠設置

伊那市の長谷中学校1年生は、地域の有害鳥獣被害を学ぶためニホンジカの捕獲に取り組んでいます。

3日は、学校の裏山の生徒たちが選定した場所に罠が設置されました。

この日の午後は、鹿の捕獲について学ぶ時間です。

1年生13人は、長谷猟友会の小淵 幸輝さんの協力を得て、鹿の捕獲について学んでいます。

校庭から階段を下りて神田橋を渡り、罠を仕掛ける学校の裏山に入ります。

先月下旬に小淵さんと下見をした1年生は、鹿の足あとなどを探して、罠を仕掛けたい場所を決めていました。

狩猟免許がないと罠は設置できないため、小淵さんが生徒の依頼にこたえて罠を仕掛けていました。

長谷中学校の1年生は、自分たちが住む地域の課題となっている獣害食害の問題を考えようと、ニホンジカの捕獲について5月から学習を進めています。

その中で捕獲した鹿を有効活用することの必要性についても考え、命についての学びとなっています。

今後、罠に鹿がかかったら、小淵さんが鹿を止め刺しするところに生徒たちも立ち会う予定です。

-

長衛の思い出を語る座談会

南アルプスで登山道整備などに尽力した竹澤長衛の思い出を語る

座談会が30日伊那市長谷、南アルプスの大平山荘で開かれました。

座談会には長衛の親族や親交があった人などおよそ20人が集まりました。

長衛は明治22年に伊那市長谷で生まれ南アルプスで登山道を整備したり山小屋を建設してきました。

山案内や狩猟を生業とし69歳でその生涯を閉じました。

座談会では長衛とともに山へクマ撃ちに出かけた経験がある矢澤章一さんと建石繁明さんがその時の様子を撮影した写真や映像を交えながら話をしました。

集まった人たちは2人のクマ撃ちに出かけた時の話を興味深げに聞いていました。

座談会は長衛の遺徳を偲ぶ長衛祭に合わせて開かれたものです。

会場となった大平山荘は長衛の孫が管理していて登山者の宿泊や休憩場所となっています。

-

南ア開拓の功績偲ぶ 長衛祭

南アルプスの開拓者とされる竹澤長衛の功績を偲ぶ第60回長衛祭が30日、南アルプス北沢峠で行われました。

長衛祭には、山岳関係者や登山客など250人が参列し、献花台に花を手向けました。

竹澤長衛は、明治22年に当時の黒河内村、現在の長谷戸台に生まれ、父の山仕事を手伝う傍ら、14歳のころから山案内を始めました。

南アルプスを誰もが安心して登れる山にしたいと、登山道を開拓したほか、山小屋の建設を行いました。

昭和33年に69歳で亡くなりましたが、その功績を偲ぼうと翌年から長衛祭が行われ、今年で60回となります。

大会長の白鳥孝伊那市長は「自然との共存という長衛の思いを受け継ぎ、守っていきたい」と挨拶しました。

長衛祭では、長谷小学校と南アルプス市の芦安小学校の児童が「ふるさと」を合唱しました。

伊那市によりますと、南アルプスには年間5万人の登山者が訪れていて、年々増加傾向にあるということです。

30日はほかに、60回を記念して長衛の親族や山岳関係者による座談会が開かれました。

この座談会の模様は後日改めてニュースでお伝えします。

-

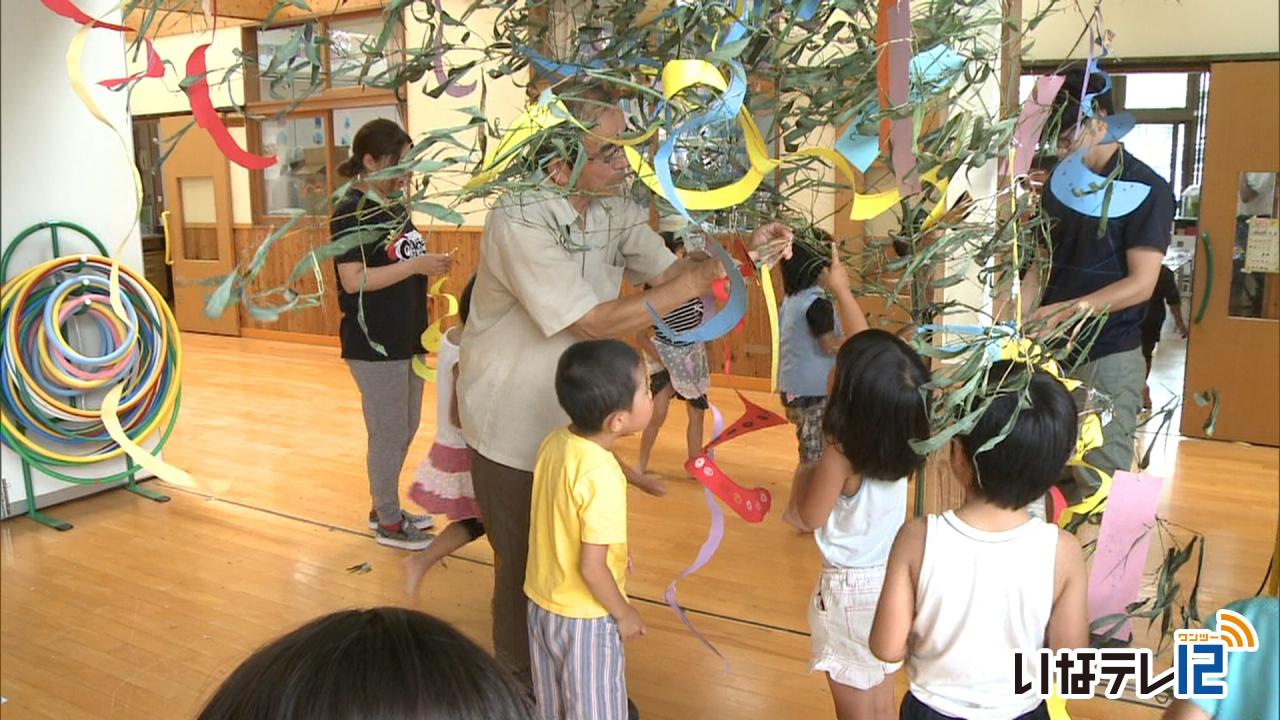

関東甲信 過去最も早い梅雨明け

気象庁は29日、関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。

関東甲信地方の6月中の梅雨明けは、統計開始以降初めてだということです。

梅雨が明けた29日、伊那市高遠町の高遠保育園では地域のお年寄りを招いて七夕の飾り付けをしていました。

6月中の梅雨明けは、気象庁が統計を開始した1951年以降初めてで、平年より22日、去年より7日早い梅雨明けだということです。

子ども達はお年寄りに願い事を書いてもらうと、用意された笹に結びつけていました。 -

7月29日に鹿嶺高原でカレーフェス

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は来月29日に地域おこしの活動として鹿嶺高原でカレーフェスを開きます。

29日は生徒たちがカレーフェスの概要を説明しました。

カレーフェスは人口の減少や高齢化などの課題を抱える長谷地区の活性化につなげようと開かれるものです。

鹿肉のほか地元で採れた野菜や内藤とうがらしを使ったジビエカレーが500円で提供され250食ほどが用意されます。

当日はほかに中尾歌舞伎PRブースや内藤とうがらしPRブースも設けられます。

長谷中では「鹿嶺高原の魅力や地元の特産品、文化を発信していきたい。」と話していました。

カレーフェスは来月29日午前10時から伊那市長谷の鹿嶺高原で開かれます。

-

入野谷在来種そば 新しい圃場で

入野谷在来種のそばの復活に取り組んでいる伊那そば振興会などは、今年から、より多くの種を採取するために新たな圃場で栽培を始めます。

伊那市長谷杉島にある15aの圃場です。

27日、7月に予定している種まきを前にシカやイノシシによる食害を防ぐための柵の設置作業が行われました。

そば店や地元住民、信州大学農学部などでつくる入野谷在来種復活夢プロジェクトは、これまで長谷浦の圃場で原種の栽培を行ってきました。

今年はその原種の種を増やして生産拡大へつなげようと新たな圃場を作りました。

栽培面積はこれまでの2倍以上になる見込みです。

種まきは7月19日、20日に行われる予定です。 -

震度7想定し災害対策本部訓練

伊那市は、伊那谷断層帯を震源とする震度7の地震が発生したとの想定で、災害対策本部訓練を26日、市役所で行いました。

午前8時、伊那地域を震源とする震度7の地震が発生したとの想定で訓練が始まり、市役所に災害対策本部が設置されました。

これを受け市の職員でつくる災害バイク隊が、現地調査のために集合しました。

市役所5階に設置された災害対策本部では、バイク隊からの報告を受け、被害状況をまとめて国や県・自衛隊に救助要請をしていました。

また、本部に新たな情報が入ると、現場の状況を確認するようバイク隊に指示が出されていました。

訓練は、災害が発生した場所が特定されていない状況で行われました。

竜西方面全域での災害という当初の情報が、訓練が進むにつれて西町・荒井地区が主な被災地だと絞り込まれました。

報道機関への記者会見も行われ、水や食料の確保、広報の方法などについて質問を受けていました。

伊那市では毎年この時期に訓練を行っていて、今回初めてバイク隊と災害対策本部が連携して訓練が行われました。

市職員は「訓練でこれだけ慌ててしまうので、本番はもっと慌てると思う。今回の課題について対策を立てていきたい」と話していました。

山口俊樹危機管理課長は「連携訓練は比較的うまくいったが、記者会見は課題が多かった。課題を次につなげられるように対策を立てていきたい」と話していました。

伊那市では、今回の訓練で得た課題を今後の防災対策に活かしていきたいとしています。 -

くくり罠の設置場所を考える

総合学習で食害対策に取り組んでいる伊那市の長谷中学校の生徒は22日、学校近くの山林で鹿を捕まえる、くくり罠の設置場所について考えました。

長谷中学校1年生の13人が山林内を歩きながら罠の設置場所はどこがいいかを考えました。

講師を務めたのは地元猟友会の小淵幸輝さんです。

小淵さんは鹿の足跡を見つけると「ここが獣道となっていて鹿が通ることから罠を仕掛けるとよい」などと説明していました。

生徒たちは今後小淵さんがくくり罠を仕掛けるところを見学し罠の仕組みや設置の仕方を学ぶことにしています。 -

残業60時間 働き方改革へ

伊那市教育委員会が、市内の小中学校21校の教職員に対して行った時間外勤務の調査結果が19日、市総合教育会議で報告されました。

ひとりあたりの平均時間外勤務は1か月間でおよそ60時間となっています。

会議は市役所で開かれ、教職員の働き方改革の取組状況の報告の中で時間外勤務の調査結果が公表されました。

今年4月・5月に行った調査によると、最も多い学校では、平均81時間、最も少ない学校でも平均47時間で、全体の平均は60時間となっています。

ただ、前の年の同じ期間の調査に比べ、平均で2時間ほど少なくなっています。

市教育委員会では、今年5月から、中学校に部活動指導員が導入されたことや、タイムカードの導入による意識改革によるものではないかとしています。

4月には市内小中学校の校長ら6人ほどでつくる働き方改革委員会も立ち上がっていて、白鳥孝市長は「教職員の声を吸い上げ、改革に向けて検討を進めていってほしい」と呼びかけていました。 -

農業の発展に貢献 知事表彰を報告

地域の農業の発展に功績があったとして、伊那市の美和土地改良区の北原幸彦理事長と、農事組合法人「山室」が知事表彰を受賞しました。

15日は伊那市長谷の美和土地改良区の北原理事長と、伊那市高遠町の農事組合法人「山室」の初代組合長の伊藤忠彦さんらが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

北原さんは、20年以上土地改良区の役員を務め、用水路の維持管理に尽力しました。

農事組合法人「山室」は、平成17年に設立されました。

遊休荒廃地を出さないよう、22ヘクタールの農地で酒米や、麦などを栽培しています。

白鳥市長は「農業は地域を守る基盤となっている。今後も、地域が一体となり、農地を守って下さい」と話していました。 -

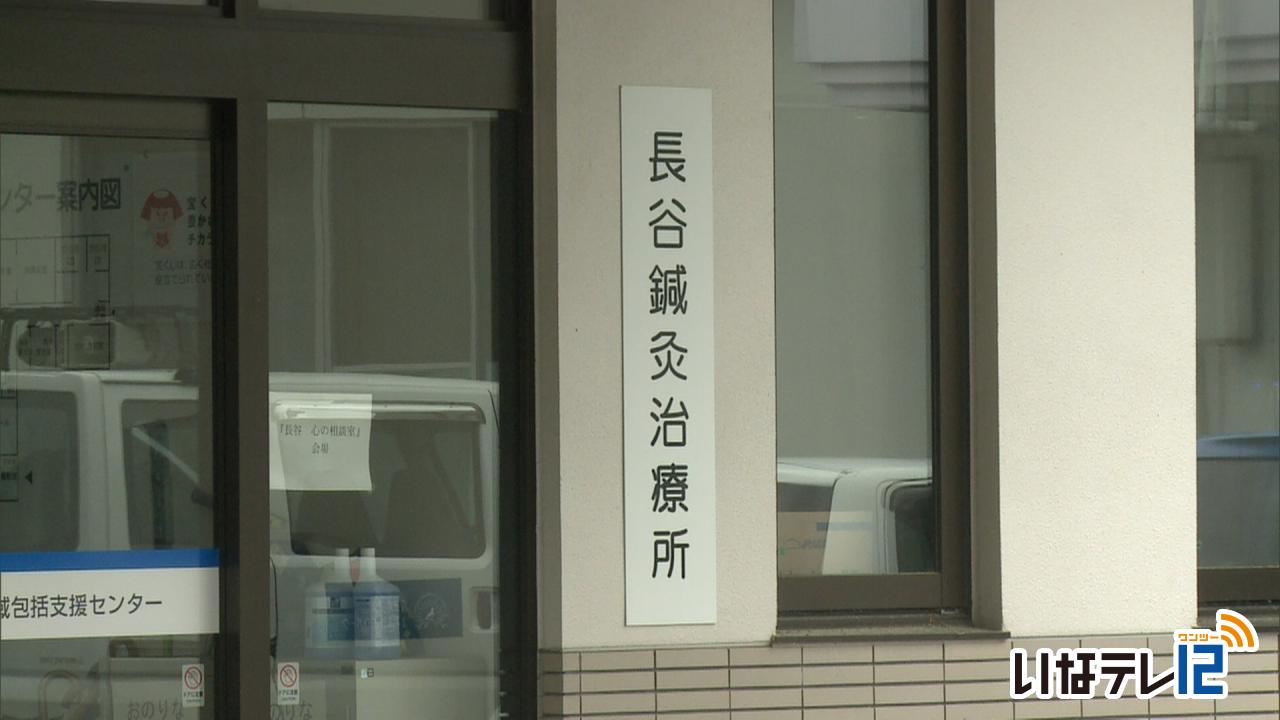

長谷鍼灸治療所 閉所検討へ

伊那市は長谷鍼灸治療所を閉所する方向で検討を進めています。

これは15日開かれた市議会6月定例会で白鳥孝市長が議員の質問に対し答えたものです。

白鳥市長は「最終決定ではない」としながらも「閉所の方向で動きたい」と答えていました。

長谷鍼灸治療所は平成16年に旧長谷村が村営で開所し、合併後も市営として運営してきました。

伊那市では毎年赤字が続いている事や、市内に同様な鍼灸所が20業者ある事などから閉所の検討を進めています。

平成29年度の利用者数は1,331人で、収支は470万円の赤字でした。

伊那市では、次回開かれる長谷地域協議会で意見を聴き、検討を進めたいとしています。

-

北沢峠までの全線で運行

伊那市長谷の南アルプス林道バスの北沢峠までの全線運行が15日から始まりました。

始発の午前8時5分のバスには26人が乗車しました。

林道バスは4月からの運行を予定していましが土砂崩落の影響で今月12日に歌宿までの運行が始まりました。

出発の仙流荘前から北沢峠までは約1時間で標高は2,032メートルです。

午前10時頃には雨が降り出し登山者にとってはあいにくの天気となりました。

北沢峠にある山小屋、こもれび山荘です。

こもれび山荘ではスタッフが宿泊客の受け入れの準備を行っていました。

今シーズンは4月25日に営業を始めましたが、林道の土砂崩落でバスの運行が延期されたことからこれまでの利用者は例年の10分の1の30人ほどにとどまっているということです。

南アルプス林道バスの運行は11月15日までを予定していて仙流荘前から北沢峠までの運賃は片道1,130円となっています。

-

伊那市地域おこし協力隊に松井さん任命

伊那市の地域おこし協力隊に、新たに神奈川県出身の松井伸一郎さんが任命されました。

今後は、長谷で農産加工品の開発などに取り組みます。

4日は、任命式が市役所で行われ、白鳥孝市長が委嘱書を手渡しました。

松井さんは、神奈川県川崎市出身の32歳です。

大学卒業後、首都圏の大手スーパーマーケットで青果担当として働いていました。

子どもの頃から農作物を育てることが好きで、生産者により近い仕事がしたいと考えるようになり、応募したということです。

今後は、長谷市野瀬の農産物加工施設「気の里工房」を拠点に、地域の特産品「天菜漬」の生産や加工品の販路拡大に取り組みます。

白鳥市長は、「行政にない柔軟な発想で取り組んでほしい」と活躍を期待していました。

任期は、最長で3年間です。

なお、市の地域おこし協力隊員は、松井さんを含め8人となっています。

-

南ア林道開通 バス運行開始

今年3月の南アルプス林道沿いの斜面の土砂崩落で、運行を見合わせていた林道バスが、12日から運行を開始しました。

この日の始発の便には、開通を待っていた登山客が乗り込んでいました。

富山県から訪れた登山客は「毎年この時期に来て南アルプスに登るのが恒例になっている。ようやく開通になったと聞いて急いで来た」と話していました。

南ア林道では今年3月に土砂崩落があり、およそ60メートルに渡って道路が塞がれました。

4月中旬から復旧作業を行い、今月になって復旧がほぼ完了したことから開通となりました。

例年4月から運行を始める林道バスも、開通を待っての運行開始となりました。

この日は、関係者が仙流荘前のバス停に集まり、テープカットなどで運行開始を祝いました。

白鳥孝市長は「夏山シーズン前に間に合って良かった。3,000メートル級の山頂のすぐ下までバスが行くので多くの人に利用してもらいたい」と話していました。

12日から標高1,680メートルの歌宿まで、15日からは標高2,032メートルの北沢峠までの区間が運行開始となります。

-

南ア遭難事故防止へ 遭対協総会

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が8日伊那市長谷の長谷総合支所で開かれました。

定期総会では、協会の救助隊に入っている伊那市役所の加藤知樹さんが功労者表彰を受けました。

平成21年に入隊し在籍8年になります。

加藤さんは「今後も技術を磨き、いざという時には適切な救助活動を行っていきたい」と話していました。

現在救助隊員は34人でほとんどが市の職員と伊那警察署の署員です。

昨年度、南アルプス北部地区での山岳遭難は5件あり1人が死亡しています。

救助隊はその5件全てに出動していまいす。

協会長の白鳥孝伊那市長は、「今年も5万人余りの登山者が予想される。

先人が残してくれた山を大切に、遭難事故防止対策に取り組んでもらいたい。」と出席者に呼びかけていました。

-

伊那ナイターソフトCATV杯 信濃路クラブが優勝

伊那ナイターソフトボール連盟の春季トーナメント「伊那ケーブルテレビ杯」決勝戦が5日夜に伊那市営野球場で行われ、信濃路クラブが2年ぶりの優勝を果たしました。

決勝戦は白と緑のユニフォームないのにクラブと青のユニフォーム信濃路クラブの対戦となりました。

試合は、初回0アウト3塁の場面でスクイズを決めるなど2点を先制した信濃路クラブが序盤から優位に進めます。

投げては佐々木和彦さんがテンポの良い投球を見せ、ないのにクラブ打線を押さえ込みました。

試合の結果、5対0で信濃路クラブがないのにクラブを破り、2年ぶりの優勝を果たしました。

試合の模様は、7月に121chで放送します。 -

長谷・高遠を巡回 移動スーパー営業開始

伊那市長谷や高遠町の長藤地区を巡回して食料品などを販売する移動スーパー「とくし丸」が1日から本格営業を開始しました。 移動販売は、株式会社ニシザワと伊那市長谷の中山勝司さんが共同で行います。 1日は出発を前に、中山さんやニシザワの社員が商品の積み込み作業をしました。 移動販売車はニシザワが購入し、中山さんはニシザワから商品を仕入れ販売します。 野菜や、肉、総菜などおよそ300点を車に乗せました。 長谷と高遠町長藤地区の130軒あまりが利用を希望していて、週6日運行し1ルートを週2回巡回するという事です。 午前9時からは、ニシザワ高遠食彩館で、とくし丸の出発式が行なわれました。 ニシザワの荒木康雄社長は、「食彩館のスタッフ全員が中山さんをバックアップしこの事業を成功させてほしい」と話していました。 式をおえると、移動スーパーとくし丸は、1日のルートの伊那市長谷の市野瀬、中尾方面へと向かいました。

-

買い物支援地域づくり考える

高齢者を中心とする買い物弱者の支援について考えるネットワークの今年度の会合が昨夜、伊那市役所で開かれました。 29日夜は、市内全域から、区長や民生委員、地域社協の関係者など90人ほどが参加しました。 会合では3つの分科会に分かれて話し合いが行われました。 買い物ニーズについて検討した分科会では、自分で品物を見て買い物を楽しみたいお年寄りが多いとの声が上がっていました。 また、民間事業者が参加してノウハウを学ぶ分科会では、早期退職し来月から長谷地域を中心に移動スーパーを始める中山(なかやま)勝司(かつし)さんが話題を提供しました。 事業を始めるにあたり、長谷地域の600戸を回り、うち100戸が登録を希望したということです。 中山さんは、「長谷地域は家と家が離れていて移動距離が長い。できれば高遠町の困っている地域も回りたかったが需要が多くて対応しきれない」と話していました。 コーディネーターを務めた流通経済研究所の折笠 俊輔さんは「高遠長谷は移動販売を求め、竜西地区は、買い物には行けるが荷物が重くて自宅まで運べないという声がある。地域ごとニーズが異なるので、様々な支援を展開できるとよい。」と話していました。 買い物支援地域づくりネットワークは、伊那市社会福祉協議会が呼びかけ、関係者が連携し、具体的な方法論を考えニーズを整理しようと、平成27年度に発足しました。 当初は、課題を抱える地域の関係者が集まり開かれていましたが、今回は、市内全域から参加者を募りました。

-

長谷小学校6年生 ふるさと祭りの収益で掛け時計を寄贈

伊那市長谷の長谷小学校6年生は南アルプスふるさと祭りで行った手作り品の販売での収益金で掛け時計を購入し、地元のデイサービスセンターに寄贈しました。 29日、長谷小学校6年生の児童13人がデイサービスセンターやすらぎを訪れ利用者に掛け時計を手渡しました。 6年生は10月に行われた南アルプスふるさと祭りで鹿の角を使ったアクセサリーや繭で作った指人形などを150円から800円ほどで販売しました。 児童らは普段からお世話になっている人達に恩返しをしたいと収益金を使って地元の福祉施設3か所に、絵の具セットや折り紙などを贈る事にしたという事です。 担任の三澤陽子教諭は「自分たちが周りの人たちの力になれる事を知り地域を愛する心を持ち続けてほしい」と話していました。 残りの収益金は卒業記念品の購入費に充てるという事です。

-

Don Rossさん 長谷でコンサート

世界各地で演奏ツアーを行うギタリストDon Rossさんのコンサートが25日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 ドンロスさんはカナダ出身で、ジャズやフォーク、ロックなど幅広いジャンルを演奏するギタリストです。 アメリカで開かれたコンテストで2度優勝するなど、その腕前は評価され、世界各地で演奏ツアーを行っています。 22日からは東京や大阪など7か所で日本ツアーを行っていています。 長谷でのコンサートは30年来の友人からの依頼を受けて実現しました。 25日は、オリジナル曲など10曲ほどを演奏しました。 今回は、プロの音楽を子ども達に聴いてもらう機会にしようと、市内の中学校や高校に声掛けをしたということです。 最近アコースティックギターを始めたという女子高校生は、「すごいテクニックで感動した。本物の演奏を生で聴けてよかったです」と話していました。

-

伊那市長谷で自動運転サービス実験へ

伊那市が長谷で実用化を目指す自動運転サービスの地域実験協議会が17日発足し長谷総合支所で初会合が開かれました。 市ではこのサービスにより高齢者の足の確保や新たなビジネスチャンスにつなげたいとしています。 地域実験協議会は伊那市のほか国交省、地元の交通関係者など約30人で構成されていてその概要について説明がありました。 自動運転サービスは国が平成32年度を目途に国交省が実用化を目指しているものです。 このサービスにより高齢者の足の確保や宅配便、農産物など物流の確保、観光への活用などが期待されています。 全国13か所で実証実験が行われることになっていてそのうち1か所は伊那市長谷の道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点に実施されます。 実験で使われるのはGPS機能がついたバスでセンサーにより位置を特定しながら定められたルートを35キロほどで走ります。 また道路に電磁誘導線を敷く場合もあるということです。 実験では走行を監視する乗務員が乗る場合と乗らずにシステムで監視する場合が試されます。 実証実験は今年度中に行われる予定で今後の協議会でルートや実験により検証する項目が決められます。 実証実験は国交省が指定した地域と公募により決まった地域があり伊那市は中山間地域のビジネスモデルにしようと応募し選ばれました。 伊那市では長谷地域での5年以内の実用化を目指していて総合支所、集落、診療所、生産地などを結ぶ高齢者の足の確保や新たなビジネスチャンスにつなげたいとしています。

252/(水)