-

南アルプス林道バス 利用増加

伊那市長谷の戸台口から北沢峠を結ぶ市営南アルプス林道バスの利用が、8月末現在で、去年より、およそ2千200人増加したことが分かりました。

バスを運営する南アルプス林道管理室によりますと、今年8月末までの林道バス利用者の数は、2万6千590人で、去年の2万4千380人より2200人ほど増加しました。

管理室では、天候に恵まれたことが大きく影響したと見ています。

9月に入ってからは、平日の利用が落ち着いてきたものの、18日からの連休には、ETC効果で利用が増えると見込んでいます。

また、10月は紅葉を見に訪れる人がいて、すでに予約も入っているということです。

南アルプス林道バスの今シーズンの営業は、11月上旬までとなっています。 -

千葉市の児童が長谷に農山村留学

伊那市長谷に4泊5日で農山村留学に訪れている千葉市の小学生らが23日、長谷小学校を訪れ児童と交流した。

農山村留学に訪れているのは、千葉市にある寒川小学校の6年生86人と生浜西小学校の6年生58人。

長谷小高学年の児童と交流会を開き、それぞれの学校や地域の紹介をした。

千葉市の長谷地域への農山村留学は、平成13年から行われていて今年で10年目。

交流会では、長谷地域に古くから伝わる「ざんざ節」を3校全員で踊った。

千葉市の児童らは、ざんざ節保存会の動きを手本に、見様見真似で一生懸命踊っていた。

寒川小と生浜西小の児童らは24日まで長谷地域に滞在することになっている。 -

美里会が木目込み・押し絵作品展

伊那市長谷の手芸愛好家グループ「美里会」による木目込み・押し絵作品展が、伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれている。

作品展には、干支の動物を題材にした押し絵の作品と、花や風景などの木目込みの作品30点が並んでいる。

押し絵は、ウレタンや綿を様々な色の布で包んで張り合わせ立体的に形にしたもの。

木目込みは、発砲スチロールの台に布をはめていくも。

美里会代表の北嶋嘉代子さんは、「最初はボケ防止で始めたが、今では楽しみとなっている」と話していた。

美里会による木目込み・押し絵作品展は22日まで。入場料は大人200円、小学生・中学生は100円。 -

伊那市長谷の地質について学ぶ

伊那市の地質について学ぶ、イベントが12日伊那市長谷で行われ、子ども達が標本づくりに挑戦した。

これは、夏休み中の親子を対象に伊那市の地質について学んでもらおうと伊那市創造館が企画したもの。

12日は、12組の親子が参加し、伊那市長谷の美和ダム周辺を歩き標本にする石を拾った。

参加者達は、伊那市の地質図をもって、それぞれの場所で石のかけらを拾い集めていた。

このうち、南アルプスジオパークの見所でもある溝口露頭では、講師の小学校教諭が地層について解説した。

子ども達は、岩を砕いた欠片を接着剤で図にはりつけていた。

伊那市創造館では、「自分たちの住んでいる伊那市の特徴的な石を集めることによって地質について興味をもってもらいたい」と話していた。 -

大学生が砂防について学ぶ

砂防事業の意義や役割について学ぶ「キャンプ砂防2010」が2日、開講し、大学生が伊那市長谷にある美和ダムの分派堰を見学した。

2日は、今回のキャンプに参加する東京や岐阜の大学生3人が美和ダムの分派堰などを見学した。

「キャンプ砂防」は、砂防について学んでいる大学生を対象に天竜川上流河川事務所が毎年行っている。

今年は4泊5日の日程で、大鹿村で昭和36年の豪雨災害を体験した被災者の体験談を聞いたり、駒ヶ根市の砂防堰堤の工事現場を見学することになっている。

美和ダムの分派堰では、上流から流れてくる土砂がダムに流入しないよう分派堰が食い止めていること、洪水時に分派堰をこえてダム湖に流入した土砂はダムに堆積しないよう下流に流す仕組みとなっていることなど学んでいた。

学生らは、6日まで滞在し、伊那谷の砂防事業について学ぶ予定。 -

はせくらぶが全国出場へ挨拶

伊那市長谷を中心に活動しているソフトバレーボールチーム「はせくらぶ」は、8月に鳥取県で開かれる全国大会にファミリーの部で出場します。

28日は、はせくらぶのメンバーが伊那市役所に訪れ、白鳥孝市長に、全国大会出場を報告した。

今回、はせくらぶが出場するファミリーの部では、父・母に子ども二人を想定し、4人がコートに立つ。

今回のチームは、長谷地区の成人男性2人、成人女性2人に、長谷小のこども4人の8人で構成されていて、実際の親子もいる。

5月に松本市で開かれた大会で3位に入賞し、県のソフトバレーボール連盟の推薦を受けて、全国大会に出場する事になった。

はせくらぶは、他の部門もあわせると6年連続で全国大会に出場していて、ファミリーの部では、今回3回目の全国出場となった。

このチームも、去年全国大会に出場したが、1セットもとることができなかったということで、今回は、まずは1セットを取り、できれば5位以内に入りたいと話していた。

はせくらぶが出場するソフトバレーボールの全国大会は、8月6日から、鳥取県の境港市で開かれる。 -

美和ダム周辺の自然に親しむイベント

美和ダム周辺の自然に親しむイベント、三峰川サマーピクニックが、1日、伊那市長谷で開かれた。

この催しは、国や県、伊那市などでつくる、実行委員会が、美和ダム周辺の自然に親しんでもらおうと、平成4年から開いている。

このうち、美和湖では、カヌー体験会が開かれ、インストラクターから、パドルの漕ぎ方等を教わると、次々と、湖へ漕ぎ出して行った。

また、10人乗りの手こぎボートの県大会も開かれ、往復200メートルの速さを競った。

各チーム、仲間からの声援を受け、オールを使いボートを進めていた。

この他に、美和ダムの見学会も企画され、普段見る事が出来ない、ダムの内部や、水力発電施設等を国や県の職員が案内した。

午前の部には、親子連れなど約30人が参加し、担当者から、ダムの内部はの温度は10度に保たれている事や、この水力発電所では、一般家庭約1万5千世帯に電気を送っている等の説明を受けていた。 -

はせっこサマースクール始まる

伊那市長谷公民館が主催する夏休み中の子どもたちを対象にしたサマースクールが、29日から始まり、公民館で子ども達が昼食を作った。

はせっこサマースクールと名付けられたこの教室は、今年で3年目。

今年は、33人の小学生が参加し、中学生がボランティアでサポートにあたる。

サマースクールは、4日間の日程で、午前は近くの寺で座禅と夏休みの宿題に取り組み、午後は体験学習を行う。 -

懇談会「市長と語りた伊那」始まる

地域の活性化や振興策について、市長と地域住民が話し合う懇談会「市長と語りた伊那(いな)」が、伊那市長谷地区を皮切りにスタートした。

初回となった15日夜は、長谷の気の里ヘルスセンター栃の木を会場に、地区住民70人が集まった。

テーマは、定住対策と鳥獣対策。

白鳥孝市長は、定住対策について、「長谷の良さを子どもに伝えていくことが、いづれこの地に戻ってきてくれることにつながる」と口火を切ると、参加者からは、「市が家主との間に入って空き家対策を進めるべき」「高齢者が携わる地域密着型の観光を進めるべき」といった意見が出された。

これに対して白鳥市長は、「空き家対策は大賛成。ゼロ地場人気で大勢の人が来ているので、今のチャンスを上手に使って積極的な提案をしてもらえれば、市も後押しをしたい」と答えた。

一方、長谷地区に温泉が必要との意見に対しては、今あるものを上手に発信していくことが大切竏窒ニして反対の考えを示した。

ある参加者は、「空気と環境が良いだけでは人は定住しない。働く場所の確保が必要」と話した。

これに対し市長は、「企業誘致はトップセールスで積極的に行なうが、製造業だけが働く場所ではない。観光が今の10倍になれば、産業として働く場所の確保につながる」と述べた。

有害鳥獣対策について、白鳥市長は、「緑が減ると災害につながる恐れがある」として、固体数調整の必要性を訴えた。

参加者からは、「北海道犬は有効。全国の成功事例を収集してほしい」とする意見があった。

また、市の公式ホームページの更新の遅れや情報量不足を指摘する声に対しては、「早急に対応を検討したい」と述べた。

この懇談会「市長と語りた伊那」は、現場主義と対話重視の市政を公約に掲げ当選した白鳥市長の想いでスタートしたもので、年内に市内12カ所で計画されている。

次回は、28日に高遠地区で開催されることになっている。 -

三峰川上流域事業連絡会設立

伊那市長谷の三峰川上流域で行われている防災関連事業を円滑に進めるため、関係機関が情報を交換し連携を図ろうと、三峰川上流域事業連絡会が12日、設立された。

三峰川上流域事業連絡会は、伊那市が呼びかけたもので、市役所で設立会議が開かれた。

三峰川上流域で砂防や治山事業などを行っている天竜川上流河川事務所や南信森林管理署、上伊那地方事務所などの国や県と、伊那市のあわせて7つの機関で組織されている。

この連絡会は、防災事業の情報を交換し、連携を図ることが目的。

連絡会委員長の白鳥孝伊那市長は、「三峰川上流は地層がもろい。関係機関の情報をいただき、安心して暮らせるようにしていきたい。さらに、ジオパークなど利活用についても検討を進めたい」とあいさつした。

会議では、各機関から今年度の事業や鳥獣被害などの情報提供が行われ、白鳥市長が、今後の課題としてニホンジカの被害対策や、崩壊した船形沢の対策、南アルプスジオパークの事業展開などを挙げた。

今後は、各機関の情報を基に連携のテーマを探っていきたいとしている。

具体的な検討は、今回設立された委員会に設けられている幹事会で行うという。 -

長谷地区で高齢者交通安全推進大会

9ヶ月の間に交通事故により2人の高齢者がなくなった伊那市の長谷地区で、8日、高齢者を対象にした交通安全推進大会が開かれた。

130人の長谷地区の高齢者が、気の里ヘルスセンターに集まった。

長谷地区では、去年9月に、市外の若者が運転する車と、地元長谷の高齢者が運転する車が衝突し、75歳の男性が死亡する事故が、また今年5月に高齢者が運転する車が、美和湖に転落し、助手席の77歳の女性が死亡する事故が発生している。

この状況を改善しようと、大会が開かれた。

講師は、伊那警察署の宮尾雅彦交通課長が務めた。

宮尾さんは、体を動かす体操を紹介しながら、普段と違う動きをすると反応が遅れることなどを高齢者に説明していた。

大会では、伊那市高齢者クラブ長谷地区連合会・女性部長の伊藤 俊子さんが、シートベルトを必ず着用する、夜間歩行するときは、夜光反射材をつけるなどの大会宣言をした。

また、最後には、参加者全員で、交通安全を誓うシュプレヒコールを挙げていた。 -

山岳写真家津野祐次さん写真展「水の美風景」

伊那市長谷の長谷アルプスフォトギャラリーで、津野祐次さんの写真展「水の美風景」が開かれている。

会場には、川や滝、海など水をテーマにした写真33点が並べられている。

これらの写真は山岳写真家の津野さんが、山とともに自然の風景をつくりだしている川や湖などにも目を向けようと、およそ25年かけて撮りためたもの。

写真には北は青森から南は熊本まで、また四季を通しての水の風景が映し出されている。

作品のうち石川県で撮った「東尋坊」は波しぶきと、波により削られた岩肌により海の力強さが表現されている。

また長野県木島平で撮った「樽滝」は、上流にダムができたことから普段は水が流れていない。しかし地区の祭りがある5月8日は水を流すことになっていて、それに合わせて撮影をしたという。

ほかに伊那市高遠町で撮った「岩と清流」はスローシャッターで撮ることにより水の流れが幻想的に映し出されている。

津野祐次さんの写真展「水の美風景」は9月26日までの土・日・祝日に開かれている。8月13日から16日は毎日開館。入場料は大学生以上100円、高校生以下無料。 -

第52回長衛祭

南アルプスの開拓者として知られる竹沢長衛を偲ぶ長衛祭が3日、伊那市長谷と山梨県境の北沢峠で開かれた。一般登山客や長谷小学校の児童ら約150人が参加した。

竹沢長衛は、南アルプスの登山道を整備したほか、山小屋を建設するなど南アルプスの開拓者として知られている。

北沢峠には、昭和33年に69歳で亡くなった長衛のレリーフが飾られ、毎年開かれる長衛祭で花を手向け、その功績を偲んでいる。

参加者の中には、60年前に長衛と一緒に南アルプスを登ったという伊那市西春近の唐澤大八さんの姿もあった。

唐澤さんは当時、長衛と山小屋で3週間ほど生活を共にしたという。

唐澤さんは「長衛さんと山に登った時に、後ろを振り返って来た道を確認しないと遭難する危険があると教わった。60年振りにここへ来て、とても懐かしい」と話していた。

白鳥孝伊那市長は「山への愛着の精神、自然を守ることにより山からの恩恵を享受できるという教えを後世にも伝えていきたい」とあいさつし、その功績を偲んでいた。 -

南ア北部地区山岳救助隊が訓練

夏山シーズン本番を迎え南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会救助隊は29日、伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行った。

夏山での万一の事故に備え、隊員同士の意思疎通を図ることなどを目的に毎年この時期に訓練を行っている。

南アルプス北部地区山岳救助隊は民間や行政など76人で組織されている。

訓練には20人が参加し、基礎となる命綱の結び方を確認したり、高さ約15メートルの岩場を登ったりした。

隊員達は、声を合わせてロープを引っ張ったり岩場を何回も登ったり降りたりしていた。

南アルプス北部地区山岳救助隊が管轄するエリアでは、平成21年度遭難が1件で命に別状はなかった。本年度に入ってから遭難などはない。

救助隊では秋にも訓練を行うことになっている。 -

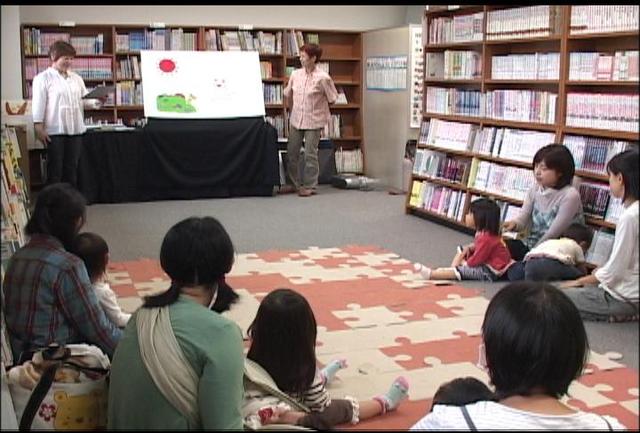

長谷の子育て学級でお話の会

伊那市の長谷公民館の子育て学級で23日、お話の会が開かれた。

子育て学級は、保育園入園の子どもとその親を対象に開かれているもので、月2回活動している。

お話の会のメンバーが公民館を訪れ、パネルや人形などを使ってお話や歌を披露した。

子どもたちは、人形に触れたり、歌に合わせて体を動かすなどして楽しんでいた。

お話の会の金丸恵美子さんは、「子どもたちに、お母さんの声でお話を読んであげてください」と母親らに呼び掛けていた。 -

南アルプス林道バス全線開通

夏山シーズン本番を迎え伊那市営南アルプス林道バスは、15日から北沢峠までの全線が開通となった。

仙流荘バス停を午前10時5分発のバスには長谷保育園の園児ら約40人がバスに乗車した。

これまで林道の歌宿までだったバスの運行は、15日から出発点の戸台口から標高2032メートルの北沢峠まで延長22・6キロを結ぶ。

林道バスは1980年、昭和55年の運行開始以来30年間無事故を継続していて去年は期間中、約4万5000人の利用があった。

バスに乗って1時間で北沢峠に到着した。

長衛荘前で、全線開通セレモニーが行われ、園児達が歌を歌った。

料金は、仙流荘から北沢峠までが1100円で子どもはその半額。

南アルプス林道バスの運行は、シーズンが終わる11月初旬までとなっている。 -

伊那市長谷の民宿「みらい塾」バラ見頃

伊那市長谷黒河内の民宿みらい塾のバラが見頃を迎え、あたりにはバラの甘い香りがただよっている。

民宿みらい塾には様々なバラが咲きそろい連日多くの人達が訪れている。

このバラはみらい塾の市ノ羽幸子(ゆきこ)さんが5年前から鑑賞用として育てている。

始めた頃は10本しかなかったバラも現在では450本になった。

赤い色が鮮やかなエバーランドや一つの木に沢山の花をつけるアンジェラなどおよそ400種類のバラを楽しむ事ができる。

みらい塾では季節ごとに咲くバラが植えられていて11月頃まで楽しめるという。 -

中尾焼酎の芋苗植え作業

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会のメンバー10人が12日、焼酎用のサツマイモの苗植えを溝口の約20アールの圃場に植えた。

長谷地域では、中尾歌舞伎保存会が中心となり、地域おこしをしようと、地元産のサツマイモを使った焼酎「ごひいきに」を昨年から販売している。

昨年は300本の焼酎を作ったが、早くに完売してしまい、今年の中尾歌舞伎春季公演で販売することができなかった。そのため、今年は500本の焼酎を作ろうと、昨年の倍となる3000本を植え付けた。

参加したメンバーらは、1本1本丁寧にサツマイモの苗を植えていた。

ある参加者は「焼酎をできるだけ多くの人に味わってもらい、地域おこしにつなげたい」と話していた。

サツマイモは10月に収穫し、出来上がった焼酎は12月から販売される予定。 -

分杭峠ゼロ磁場にベンチを

伊那市高遠町にある木材加工メーカーの(株)ウッドレックスが10日、伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場で使ってほしいと、木製のベンチを伊那市に寄贈した。

ウッドレックスから、木製のベンチ5脚が長谷総合支所に届けられた。

ウッドレックスは、全国各地から観光客が訪れ人気になっているゼロ磁場に椅子がないことを知りベンチを寄贈した。

板の割れを防ぐため杉の間伐材を発泡ウレタンで覆ったベンチ2脚と、端材を利用したベンチ3脚の合計5脚。

長谷総合支所の中山晶計支所長は、「有効に使わせていただく」と感謝した。 -

雑穀もちきびの種まき

伊那市長谷の障害者社会就労センターさくらの家の通所者は8日、近くの畑に雑穀もちきびの種をまいた。

農作業を通して地域の人達と交流し障害施設への理解を深めてもらおうと行われたもので、さくらの家の通所者をはじめ伊那ライオンズクラブのメンバーなど40人が参加した。

さくらの家では去年から近くの6アールの畑で雑穀もちきびの栽培をしている。

地元ボランティアの春日孝徳さんが指導にあたった。

去年は、40キロの収穫を見込んでいたが、始めてということもあって4キロしか収穫出来なかった。

今年は、収穫量を増やそうと雑穀の種まき専用の機械を使ってまいた。

雑穀もちきびは、タンパク質を多く含みカルシウムやマグネシウムなどのミネラルも多いという。

通所者達は、順番に機械を使って1メートル間隔で種をまいていった。

また、今年はお手玉の中に入れる数珠玉の種を試験的にまいた。

今後は、草取りなどの作業を行い、秋にもちきびを収穫して実をご飯に混ぜて味わうという。 -

ゼロ磁場どら焼き 発売

伊那市観光株式会社は、分杭峠のゼロ磁場の新商品、気の里の水を使用したどら焼きを発売した。

6日、発売されたのは、気の里のどらやき。その名も「氣どら」。

気の里の水、国産小麦など、こだわりの原料を使用していて、伊那市観光株式会社が委託し、高遠町の菓子店が製造している。

陰と陽を表す太極図(たいきょくず)が、焼印で押されている。

どら焼きは、ゼロ磁場の宿・入野谷と、シャトルバス乗り場で販売されている。

入野谷では、分杭峠を訪れた観光客が、早速どら焼きを買い求めていた。

分杭峠は、日本最大級の断層「中央構造線」の上にあり、地表面のずれにゼロ磁場があるとされている。

ゼロ磁場は、免疫の機能や、自然治癒力を高める効果があると口コミで広がり、全国各地から多くの観光客が訪れている。

6日も、多くの観光客が訪れ、休んだり、体をさすったりしていた。

入野谷も、分杭峠への観光客の増加に伴い、去年に比べ、倍近く人の入りがあるという。

ゼロ磁場の商品で、食べ物を扱うのは今回が初めてで、どら焼きで気の里のパワーをつけて欲しいとしている。

どら焼きは1個150円で、入野谷とシャトルバス乗り場限定で販売されている。 -

塩の道「秋葉街道」を歩く

信仰の道、塩の道として知られる「秋葉街道」を歩くイベントが、5日行われた。

市内外から約50人が参加し、初夏の秋葉街道を歩いた。

イベントは、秋葉街道の整備などをボランティアで行っている道普請隊が、街道の魅力を知ってもらおうと毎年行っているもので、今年で3年目。

今回は、伊那市の高遠城址公園から長谷の入野谷グラウンドまでの約13キロを、道普請隊の案内で歩いた。

秋葉街道は、その昔、塩の輸送路として、また静岡県浜松市にある秋葉神社への参拝の道として栄えた古道。

1740年頃に岩の上に安置されたと言われる白衣観音の前では、参加者が「なぜ岩の上から落ちないのか」などと道普請隊のメンバーに質問していた。

道普請隊隊長の高坂英雄さんは「秋葉街道に興味を持ってくれる人が少しずつ増えてきた。多くの人に魅力を知ってもらいたい」と話していた。 -

アマランサス 長谷保育園にプレゼント

伊那地域アマランサス研究会は1日、長谷保育園の子ども達に雑穀アマランサスの種をプレゼントした。

伊那地域アマランサス研究会は、観賞用としても楽しめ、栄養価が高いとされている雑穀アマランサスの普及に取り組んでいる。

食育の活動に役立ててもらおうと長谷保育園に種をプレゼントしていて今回で3年目。

メンバーが人形を使って子どもたちにアマランサスについて説明した。

その後子どもたちは、保育園のプール南側とプランターに種を播いた。

長谷保育園では、今後アマランサスの成長を観察したりおやつの時間にアマランサスの若葉を味わうという。

アマランサス研究会では、今年も市内23の保育園全てに種をプレゼントしていて「子どもたちにもアマランサスを知ってもらい食育活動に役立ててほしい」と話していた。 -

分杭峠シャトルバス 連休中平均1000人以上が利用

伊那市長谷の分杭峠へ向かうシャトルバスの、5月の連休中の利用者は、1日平均で1014人になったことが分かった。

28日夜開かれた長谷地域自治区地域協議会で示された。

伊那市観光(株)では、「ゼロ磁場」として人気が高まっている分杭峠周辺の渋滞緩和を目的に、今年の3月から長谷市ノ瀬から分杭峠へ向かうシャトルバスを運行している。

報告によると、運行を開始した3月20日から今月27日までに、1万8978人がシャトルバスを利用していて、一日の平均は275人だった。

中でも、今月1日から5日までの連休中は、5日間で5070人が利用し、1日の平均は1014人となった。

最も利用者が多かった4日は、1470人がシャトルバスを利用した。

協議会では、委員から「多い時は駐車場に車が入れず、道に止められていた。対策を考えてほしい」「駐車場や分杭峠の上に飲食ができる場所を設けてほしい」などの意見が出されていた。 -

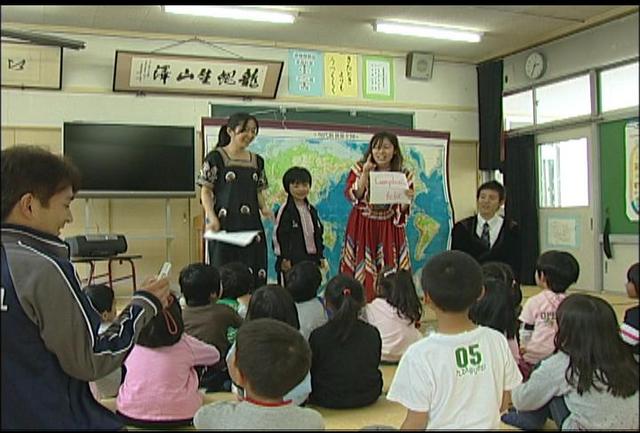

長谷小児童がJICAと交流

伊那市の長谷小学校に今日、国際協力機構JICAのボランティアが訪れ、児童が外国の文化について学んだ。

24日はJICAのボランティア16人が長谷小学校を訪れた。

この交流は今年で2年目で、児童達は学年ごとに分かれ、それぞれ知りたい国の文化について学んだ。

1、2年生はバングラディッシュやパナマで使われている現地の言葉で、ジェスチャーゲームや歌などを歌った。

3年生は、ウズベキスタンやボリビアの教科書と日本の教科書を見比べてみて、日本との違いや国の特徴などを教わった。

6年生はネパールやモルディブについて各自で調べたことを発表したり、ダンスを踊った。

長谷小学校では、「子ども達が世界を知る事で日本を知ることにもなる。自分たちがどれだけ恵まれているかを知って、1人1人考えてほしい」と話していた。 -

長谷で死亡事故現地診断

伊那市長谷で今月発生した交通死亡事故の現地診断が24日、行われた。

交通死亡事故の現地診断は、再発防止のため伊那市や伊那警察署、交通安全協会などが行った。

事故は、今月15日午前11時頃、伊那市長谷の国道152号で、78歳の男性が運転する軽トラックが伊那市内方面に進行中、センターラインをはみ出し、対向車と衝突した。

車はガードパイプを突き破って転落し、助手席に乗って77歳の女性が死亡した。

現地診断では、事故の説明を聞きながら、道路の状況を見ていた。

今後の対策として参加者からは、歩道と車道の間にガードレールを設置する、道幅を狭く見せるようラインを引くなどの意見が出された。

また伊那市に対し、高齢者が車の免許を返納しても普段の生活に困らないような対策を求める意見が出されていた。

上伊那では5月に入り死亡事故が連続して3件発生していて、県や市町村、交通安全協会では、27日に伊那合同庁舎で具体的な対策を話し合う交通死亡事故防止緊急会議を開催する。 -

地域自治区長 高遠・伊藤俊規さん、長谷・中山晶計さん再任

伊那市高遠町の地域自治区長に伊藤俊規さんが、伊那市長谷の地域自治区長に中山晶計さんが再任された。

地域自治区長は、合併特例法に基づき、市長が選任する。

24日、市役所で辞令交付式が行われ、白鳥孝伊那市長から伊藤さんと中山さんに選任書が手渡された。

伊藤さんは「対話と現場主義を心がけ、市民目線に立ち職務を行いたい」。中山さんは、「地域住民を大事に、幸せを実感できる地域作りをしていきたい」とあいさつした。

白鳥市長は、「高遠町や長谷は過疎や獣害などの問題を抱えている。今まで以上に連携を取りながら働いてほしい」と話していた。

地域自治区長の任期は平成24年5月22日までの2年間。 -

入野谷で太極拳合宿

全国的に気の里として知られる伊那市長谷で、太極拳の合宿が先週末に行われた。

一般的な24式といわれる太極拳を生み出した中国の李テンキ老師の愛弟子で、現在は第一人者の1人とされる劉慶洲老師を講師として迎えた。

合宿には、伊那や岡谷で活動している太極拳のサークル越百のメンバーや県内の愛好者ら150人が参加し、2日間にわたり劉慶洲さんから指導を受けた。

合宿最終日の23日は、劉老師のほか、太極拳友好協会の指導員による模範演技も行われた。

合宿参加者たちは、自らも体を動かしながら、卓越した指導者たちの動きを見つめていた。 -

長谷保育園の園児ひまわりの種まき

伊那市長谷、美和ダムの分派堰近くで20日長谷保育園の園児が、ひまわりの種をまいた。

これは、三峰川上下流域の交流と、水源地の大切さをアピールしようと平成4年から行われている事業で、今年で19年目。

美和ダム水源地をひまわりでいっぱいにし、下流域の人たちにも、ダムとひまわりを見に来てもらおうと行った。

長谷保育園の年長・年中の園児30人が、2種類のひまわりの種をまいた。

子どもたちは100平方メートルほどの畑に、種をまいては、丁寧に土をかぶせていた。 -

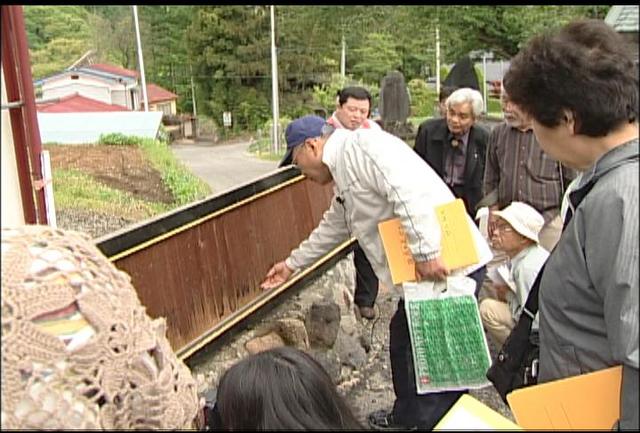

井月愛好者がゆかりの地訪ね歩き

漂泊の俳人、井上井月の愛好者らが20日、伊那市長谷など井月ゆかりの地を訪ね歩いた。

井月の愛好者約30人が井月直筆の俳句が残っている家や、ゆかりの地を訪れた。

ゆかりの地では井上井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが俳句やその意味などについて説明した。

伊那市長谷中尾の、地区の蔵に保管されている俳額には中尾地区の俳人と井月が詠んだ句が残されている。

俳額は明治11年1878年のもので、竹入さんは「当時中尾で俳句が盛んに行われ井月もここをしばしば訪れていたのではないか」と話していた。

次に訪れた伊那市長谷浦では

井月直筆の柱掛け板を見学した。

板には両面に一句ずつ井月直筆の筆書きの俳句が残されている。

一行は駒ヶ根市や大鹿村まで足を伸ばし井月の俳句について理解を深めた。

252/(水)