-

信大の学生が伊那市の新産業技術を見学

松本市の信州大学経法学部の学生が、伊那市の新産業技術の取り組みを10日学びました。

信州大学経法学部の2年生4人が伊那市長谷の中尾座で伊那市の新産業技術、遠隔医療「モバイルクリニック」と、ドローンを使った買い物支援サービス「ゆうあいマーケット」の取り組みを学びました。

学生は、経営学を学ぶゼミに所属しています。

今年5月、信州大学で伊那市の飯島智企画部長が新産業技術の取り組みについて講義を行ったことが縁で訪れました。

学生たちは、ドローンで商品が運ばれてくる様子を見学しました。

また、ケーブルテレビでリモコンを使った商品の注文の仕方について説明を受けていました。

飯島企画部長は「中山間地域は採算の面で民間企業が参入しづらいからこそ行政が取り組んでいる」などと話していました。

-

二十四節気 「処暑」

23日は二十四節気の1つ処暑です。

この日は、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷の敷地内に咲くコスモスが揺れていました。

処暑は、暑さがやわらぎ、朝や夕方には涼しい風が吹くころとされています。 -

長谷部さん 鹿肉レトルトカレー CFで協力募る

伊那市長谷のジビエ料理人長谷部晃さんは、鹿肉を使ったレトルトカレーの販売と今後の商品展開を見据え、クラウドファンディングで協力を募っています。

こちらが、長谷部さんがレトルト用に開発した鹿カレーです。

香辛料などを除き、材料のほとんどが伊那谷産のものを使用しています。

1袋に50gの鹿肉を使い、肉質は柔らかく、カレーのルーは程よい辛さで食べやすい味付けとだということです。

2日は、長谷部さんが営む宿泊施設ざんざ亭で、報道機関向けの説明会が開かれました。

長谷部さんは、鹿や猪の肉などを使ったジビエ料理を自身の店やイベントなどで提供しています。

鹿肉のレトルトカレーは、より多くの人に気軽にジビエ料理を食べてもらおうと開発したものです。

クラウドファンディングでは、1口3,000円から3万円の協力を募っています。

目標金額は200万円で、締切は15日日曜日となっています。

今後は、レトルトカレーをきっかけに長谷で食堂の経営を計画している他、ジビエ関係者と解体施設を共同で建設する方向で話が進んでいるということで、多くの協力を呼び掛けています。

-

入野谷在来種を焼畑で栽培

南箕輪村の信州大学農学部は、20グラムの種から復活させた地域在来のそば「入野谷在来種」を焼畑で栽培し、どのような食味の変化や優位性が得られるか実証実験を行います。

20日は信州大学農学部の植物遺伝育種学研究室の学生・大学院生およそ20人が伊那市長谷非持山の畑で、間伐された広葉樹の枝を焼きました。

畑を、土の上で木を燃やした区画、別の場所で燃やした灰をまいた区画、何もしない区画の3種類に分け、そばの生育や味を比較します。

長谷では昭和20年代まで焼畑でそばが栽培されていたということですが、炭焼きなど山の利用が少なくなったことや、化学肥料使用などの理由で行われなくなりました。

信州大学農学部では、焼畑でのそばの特徴や優位性を分析しようと、実証実験を行います。

伊那市のミドリナ委員会と地域振興に取り組む長谷さんさん協議会は、森林資源を活用してよりプレミアムなそばを栽培したいと、信大農学部に協力を呼びかけ、今回実験が行われることになりました。

中心メンバーのそば店壱刻の店主で信州大学農学部の大学院に通う山根健司さんです。

火入れが終わると、入野谷在来の種を1区画に80グラムずつまきました。

収穫は9月末の予定で、製粉して成分や食味について調査するということです。

-

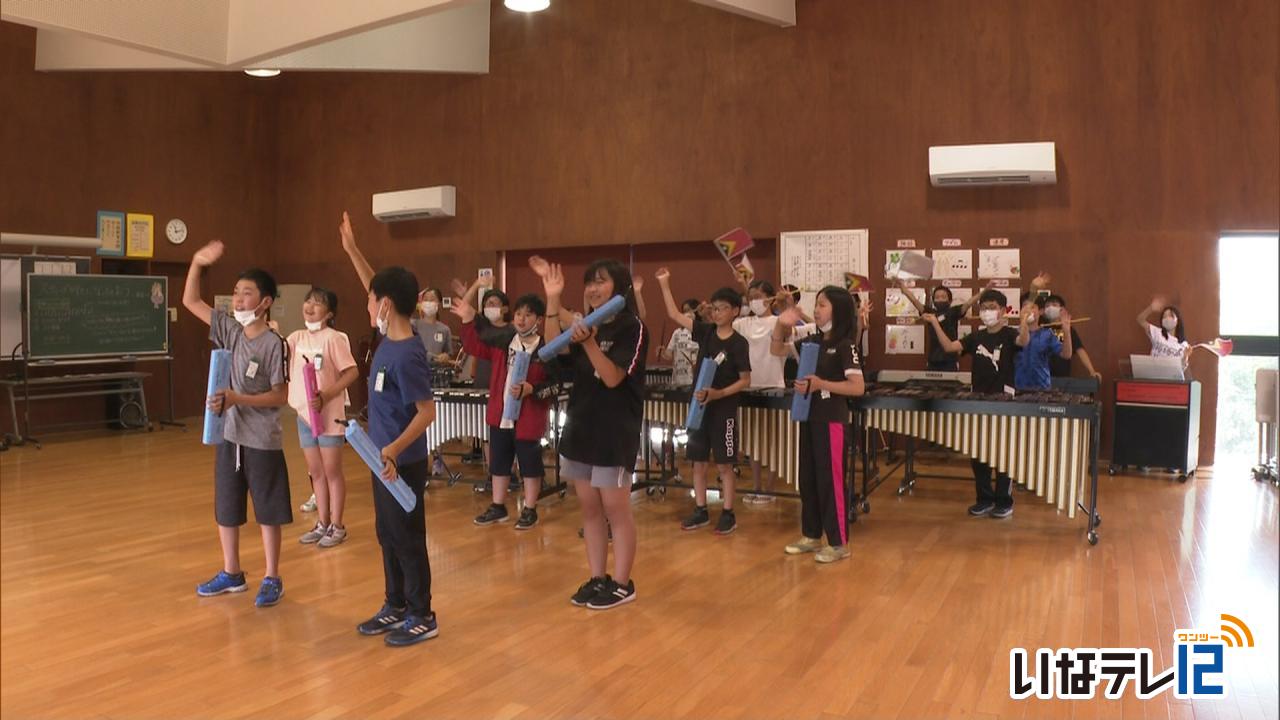

小中学校が東ティモールの選手を応援

新型コロナ感染防止対策として、東ティモール選手団と市民の交流イベントは中止となりましたが、市内の小中学校では、選手たちを応援しようとビデオメッセージの制作が行われています。

このうち伊那東小学校は全ての学年でクラスごとに応援メッセージを収録し、30分ほどの動画にして東ティモールの選手団に贈ります。

14日6年蘭組では、選手団に向けた応援メッセージと合奏を収録していました。

-

高遠棒ほうじ茶ソフト販売

伊那市長谷の南アルプスむらにある、ファームはせで先月30日から販売が始まりました。

ソフトクリームに、高遠棒ほうじ茶のパウダーを混ぜたもので、ワッフルコーンをつかっているのが特徴です。

伊那市御園で日本茶の販売をしているお茶屋「いちえ」とファームはせが協力して作ったものです。

6日は、訪れた人がソフトクリームを味わっていました。

高遠棒ほうじ茶ソフトクリームは税込450円で、午前9時から午後5時30分までファームはせで販売されています。

月曜日のみ機械のメンテナンスのため午後3時までの販売です。

なお、冬の期間ソフトクリームの販売は休止になるということです。

-

長谷中学校が甘辛おかずダレ「元気だで」を商品化

伊那市長谷の長谷中学校が作っているラー油「長谷の太陽」の搾りだねを使った甘辛おかずダレ「元気だで」が商品化されました。

こちらが新商品の甘辛おかずだれ「元気だで」です。

1つ税込750円です。

180グラム入っています。

ラー油は唐辛子にねぎやにんにくを混ぜて作るため辛いですが、おかずダレには麹を使っているため角がなくなりまろやかな味わいになっているということです。

ご飯のお供や万能調味料として使えます。

28日は関係者が商品発表会を長谷中学校で開きました。

「元気だで」は、長谷中学校の生徒が作っているラー油「長谷の太陽」から出る搾りだねを有効活用したいと長谷中学校から地域に呼びかけたところ、農業法人ファームはせや伊那市地域おこし協力隊などがそれに応え、農産物加工施設の「気の里工房」で製造することになりました。

去年道の駅「南アルプスむら長谷」にある食堂「すずな」で「元気だで」をソースカツ丼のお供として提供したところ商品として購入したいという声が寄せられたことから今回発売に至りました。

28日は長谷中学校2年生7人が完成した「元気だで」を試食していました。

今後、生徒たちにはパッケージのデザインを考えてもらう予定だということです。

「元気だで」は南アルプスむら長谷で、1人2つまで購入できます。

7月1日から限定100個で販売する予定です。

-

伊那市長谷浦 新たなヘリポート

伊那市長谷浦に山小屋への荷揚げや山岳救助などに活用できる新たなヘリポートが完成しました。

伊那市長谷浦に作られたヘリポートです。

広さはおよそ1000平方メートルあります。

ここは、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の前の救助隊長の西村和美さんが整備しました。

もともとこの場所は、建設業を営んでいた西村さんが資材置き場として使っていました。

塩見小屋へのヘリでの荷揚げは、これまで大鹿村から行っていました。

陸路で運搬に時間がかかる事から、伊那市観光株式会社はヘリポートの整備を西村さんに相談し、今シーズンから利用する事になりました。

30日は、このヘリポートを初めて利用し塩見小屋へ荷揚げを行う予定でした。

ヘリも到着し待機していましたが、雲が多いためきょうの荷揚げは中止となりました。 -

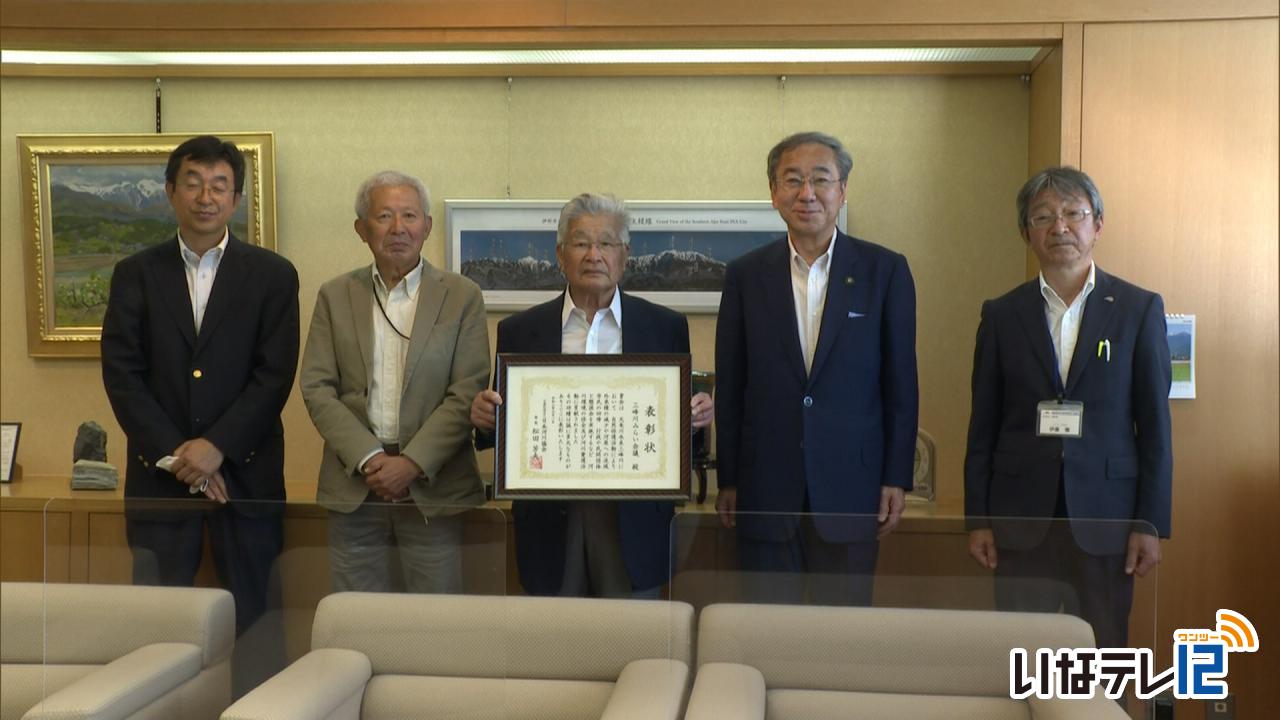

三峰川みらい会議が河川功労者表彰

20年にわたり三峰川の自然保護活動や愛護活動を続けてきた三峰川みらい会議が、河川功労者表彰をこのほど受賞し、10日、織井秀夫代表が、伊那市の白鳥孝市長に受賞の報告を行いました。

10日は、織井代表ら3人が市役所を訪れ、白鳥市長に表彰状を披露しました。

三峰川みらい会議は、平成12年の設立以来、三峰川のアレチウリの駆除や河川内の樹木の伐採などの自然保護活動の他、学習会やシンポジウムを毎年開催するなど、河川愛護活動を20年間行ってきました。

そのほかに、高遠ダムからの放流量を一定量、常時放流するよう働きかけ、ダム下流の三峰川の水量を確保する取り組みも実現させています。

それらの長年にわたる活動が評価され、東京都に本部を置く公益社団法人日本河川協会から、今年度の河川功労者表彰が贈られました。

白鳥市長も、みらい会議の創立当時からのメンバーということもあり、今回受賞を報告しました。

なお今年度の河川功労者表彰では全国で105の個人と団体が受賞しています。

-

飲食店勤務者の無料PCR検査始まる

新型コロナウイルスの感染警戒レベルが5となっている上伊那5市町村の飲食店で働く人たちを対象にした長野県の無料PCR検査が27日から始まりました。

伊那市と駒ケ根市の2か所で行われ伊那市は伊那市営野球場が会場となりました。

ドライブスルー方式で行われ検査に訪れた人たちが検査方法について説明を受けていました。

検体となる唾液を採取するもので結果について伊那市内の店舗は陽性の場合のみ3日以内に保健所から連絡が入りそれ以外は結果にかかわらず連絡があるということです。

上伊那地域は今月13日から19日にかけて人口10万人当たりの新規陽性者数が22.27人となり県の基準により20日に伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪村、宮田村がレベル5にひきあげられました。

また変異株の検査で12人中11人が陽性となり変異株への置き換わりが急速に進んでいるということです。

これらから県は該当地域で酒類を提供する飲食店に午後8時までの時短営業を要請しています。

飲食店に勤務している人を対象にした無料のPCR検査は予約制で土日を除く来月1日まで行われます。

-

米の有機栽培に取り組む

伊那市長谷地区で農業を軸に地域おこしに取り組む「南アルプス山麓地域振興プロジェクト協議会」などは今年度、米の有機栽培に取り組みます。

22日は、有機栽培に興味がある人や農作業体験をしたい人など上伊那を中心におよそ20人が参加しました。

3つの班に分かれてコシヒカリやあきたこまちの苗を植えました。

この取り組みは、付加価値がある有機栽培の米をつくろうと、協議会と地区住民でつくる溝口未来プロジェクトの共催で行われたものです。

常福寺近くの田んぼでは、参加者が歩行型田植え機や手植えで苗を植えていました。

参加した男性は、「生物が生息する田んぼの米は美味しいと思います。収穫が楽しみです」と話していました。

今後は、田んぼの草取りを行い秋に稲刈りや収穫祭を計画しています。

-

長衛祭 今年度中止に

伊那市は第63回長衛祭を中止すると発表しました。

南アルプス山麓の無事故と開拓の父・竹澤長衛をしのぶ長衛祭は、南ア林道の災害復旧が完了しておらず北沢峠までは車両が通行できないことや、新型コロナウイルスの感染状況から、今年度の開催は中止となりました。

-

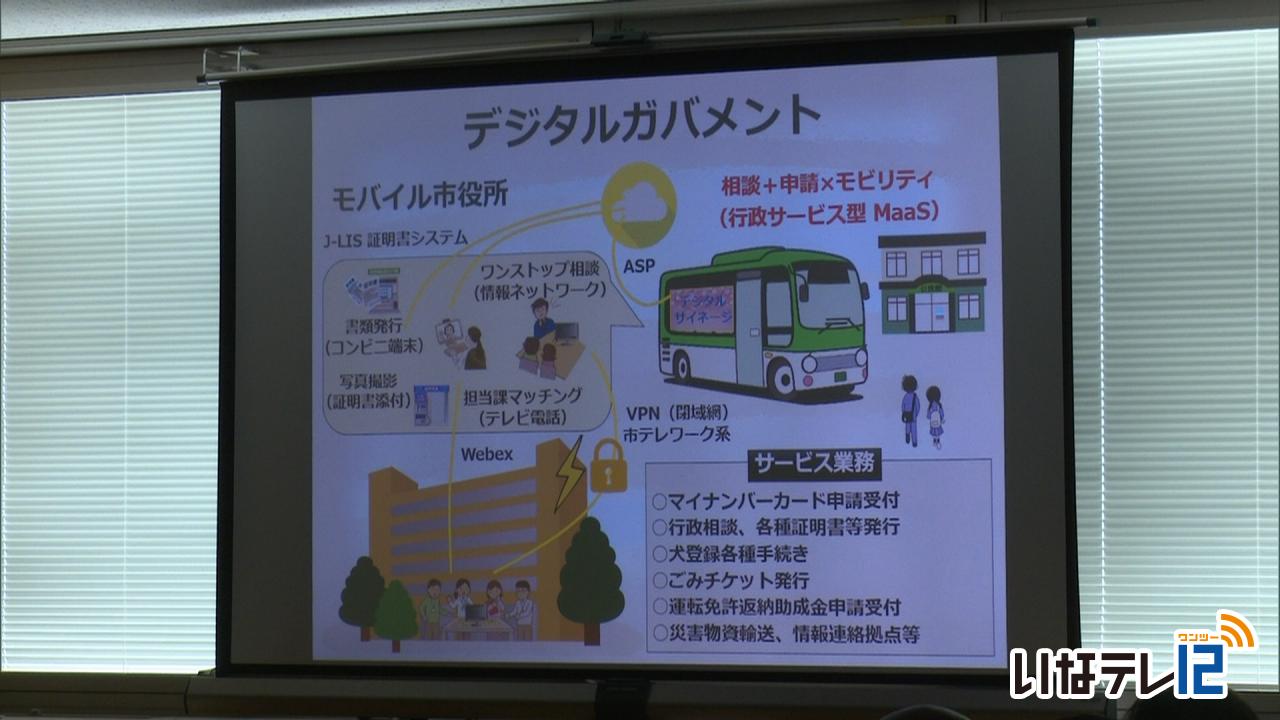

循環バスをモバイル市役所に

伊那市は、今年度から5年間の計画で、窓口相談や申請受付をモバイル機器を搭載したバス車両で行うモバイル市役所のほか、大型無人航空機による山荘への荷揚げ輸送などのプロジェクトに取り組みます。

11日市役所で市議会全員協議会が開かれ、取り組みについて説明がありました。

伊那市は、技術を活用し人口減少社会における持続可能な地域づくりを行うINAスーパーエコポリス構築を掲げています。

国の地方創生推進交付金を活用して行うもので、事業費は5年間で7億5,000万円を見込んでいます。

このうち、モバイル市役所は、市内全域が対象で、モバイル機器を搭載したバスの車両内で窓口相談や申請受付などを行うものです。

車両はノンステップバス1台を使用します。

朝と夜は長谷地域の循環バスとして運行し、昼間の時間帯をモバイル市役所として活用します。

バスと本庁舎をネットワークでつなぎ、テレビ電話での行政相談や証明書の発行、マイナンバーカードの申請受付などを行う予定です。

バスには職員と担当ドライバーが乗車します。

事業費は3,800万円で、今年度はバスの改造を行い、来年度からの運用を目指します。

大型無人航空機による物資の輸送は、現在ヘリコプターで行っている山荘への荷揚げを滑走路のいらない航空機VTOL機で行うものです。

山岳特有の気象状況に適応し、安定して飛行できるVTOL機での輸送にシフトすることで、荷上げ費のコストダウンにつなげるねらいです。

VTOL機では1回に100キロほどの荷物を輸送することができるということです。

事業費は3,500万円で今年度中にルートを開設し、来年度から実証を行う計画です。

ほかに、現在8台で運行しているぐるっとタクシーのうち4台を1年に1台ずつ電気自動車に置き換える計画です。

INAスーパーエコポリス構築プロジェクトには、今年度1億13,00万円の予算が計上されています。

INAスーパーエコポリス構築は9事業あり、そのうち3つを今年度から着手します。

このほかに、移住促進やサテライトオフィスの誘致を目的としたモバイルオフィス構想プロジェクトも行う計画です。

マイクロバスを改造し、移住希望者が寝泊りしながらテレワークを行うことで、伊那に滞在し、暮らしを体験できるというものです。

伊那市では、デジタル技術を活用し地域の課題解決に取り組んでいくとしています。

-

長谷さんさん農学校開校 土づくりを学ぶ

全12回の講座で有機農業について学ぶ「長谷さんさん農学校」が、4月24日から始まりました。

講座には、伊那市を中心におよそ40人が参加し、初回の24日は土づくりについて学びました。

講師は、県の有機農業アドバイザーで西箕輪の農家瀧沢郁雄さんが務めます。

瀧沢さんは、有機肥料を発酵させる「ぼかし」と呼ばれる肥料の作り方を紹介しました。

ぼかし肥料は、長谷の雑木林におにぎりを1週間ほど置き地域固有の微生物を繁殖させたものを、米ぬかや鶏糞と混ぜて作ります。

瀧沢さんは、「表面が乾かないようブルーシートなどで包むと土の温度があがり菌が増える。2週間ほどで有機肥料が完成する」と話していました。

講座は、長谷地区の農業を中心とした地域おこしに取り組む「南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会」が開いているものです。 -

仙流荘 営業再開

伊那市観光株式会社が運営する伊那市長谷の宿泊施設仙流荘が、およそ1年ぶりに1日から営業を再開しました。

仙流荘は新型コロナの影響で去年4月から営業を休止していました。

これまでは通年で営業していましたが、冬の間は閉鎖し林道バスの運行に合わせ5月1日~10月31日のみの営業となります。

日帰り入浴はこれまでより時間を短縮し、午前11時から午後8時までとなります。

宿泊と宴会は予約のみです。

朝食会場にはアクリル板を設置し、収容人数もこれまでの半分以下に減らしました。

入口には検温装置と消毒液を設置しました。

営業再開の1日、地元の人や登山客が早速訪れていました。

宿泊は1泊2食付き1人9,000円からとなっています。

仙流荘の日帰り入浴は中学生以上500円、小学生は300円となっています。

-

南ア林道バス 運行開始

伊那市営南アルプス林道バスの運行が25日から始まり、春山シーズンが開幕しました。

25日は、標高1680mの歌宿までが開通しました。

去年は新型コロナ感染拡大を受けて全面運休となり2シーズンぶりの運行となります。

伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所では、テープカットで運行を祝いました。

午前10時5分のバスには、埼玉から訪れた登山客らが乗車しました。

25日は、伊那市地域おこし協力隊が登山グッズを無料で配布しました。

今シーズンは、車内を換気し、バスの定員28人に対しておおむね20人を目安として運行します。

期間は11月15日までの予定で当面の間は戸台口から歌宿間を運行します。

歌宿から北沢峠の間は、去年7月の大雨の影響で通行できない状態で、6月15日以降復旧でき次第開通するということです。

林道沿いでは、これからシナノコザクラやホテイランなどの高山植物が楽しめます。

-

長谷道の駅 不正会計 損害賠償を求める

「道の駅南アルプスむら長谷管理組合」で不正会計があり、今月中に被害金額全額の弁償を求めることが、5日に伊那市全員協議会で報告されました。

伊那市の顧問弁護士長谷川洋二弁護士が経緯について説明しました。

道の駅は、「伊那市観光株式会社」「一般社団法人伊那市観光協会」「株式会社農業法人ファームはせ」の3社でつくる管理組合が、伊那市から委託を受けて運営しています。

令和元年6月頃、組合員の関係者がおよそ1,500万円の会計上の問題を指摘し、発覚したものです。

調査した結果不正会計は、「道の駅に設置した自動販売機の売上金を組合に計上しなかった」「組合に設置したものではないエアコンの費用を請求した」など9項目です。

長谷川弁護士は、「刑事訴訟では時効となっているものが多いため、民事上の損害賠償金として総額812万円余りの弁償を組合が不正をした個人に対し求めることが適当だとしました。

今後については、「全額弁償した場合には刑事告訴は行わない」とする内容で示談書を締結し、4月中旬を目途に解決したいとしています。

不正会計をしたとされる当事者は「組合に迷惑をかけたことは誠に申し訳ない」と話し、全額を弁償する考えを示しているということです。 -

伊那で東京五輪聖火リレー

東京オリンピックの聖火リレーが2日伊那市で行われ、13人のランナーがトーチを手に中心市街地を走りました。

-

美和ダム ストックヤード現地見学会

伊那市長谷の美和ダムに建設が進められていた湖底の泥や砂を取り除くための「ストックヤード」が完成し、現地で見学会が開かれました。

見学会は、20日と22日の2日間の日程で開かれました。

ストックヤードは、長さ220m、幅40.5mで、平成27年度から建設が進められていました。

集積容量はおよそ3万立方メートルで、平常時に湖底に溜まった泥や砂を高さ4mの位置まで堆積させ、大雨時に水の勢いを利用して土砂バイパストンネルに流します。

国内では初めての施設で、総事業費はおよそ50億円となっています。

美和ダムの上流は、地質がもろく土砂が溜まりやすいということで、今後もダムの機能を維持していくために建設されました。

3月29日から土砂を溜め始め、3年かけてモニタリング調査を行う計画です。 -

長谷小学校で卒業式

卒業式シーズンを迎えています。

上伊那のトップを切って伊那市の小中学校2校で16日卒業式が行われ、卒業生が慣れ親しんだ学び舎を後にしました。

このうち伊那市長谷の長谷小学校では男子4人、女子7人の合わせて11人が卒業を迎えました。

塩澤秀彦校長から卒業生一人ひとりに卒業証書が渡されました。

長谷小学校では新型コロナ対策として全員がマスクを着用したほか、招待する来賓を40人ほど減らしました。

塩澤校長は式辞で「これからも様々なことに本気で取り組み、自分たちらしく生きていってください」と話していました。

式では、6年生が「旅立ちの日に」を歌いました。

式が終わると、校庭で全校児童が卒業生を見送りました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校の卒業式のピークはあすで、12校が予定されています。

-

建替えの総合支所について市が方針

伊那市議会全員協議会が26日、市役所で開かれ建て替えが計画されている高遠町総合支所は高遠町文化センター敷地内に長谷総合支所は現地建替えとする方針が示されました。

高遠町総合支所は防災上のリスクが低いことや新たに用地を取得する必要がないことなどから高遠町文化センター敷地内とする方針です。

高遠町総合支所は1966年に建てられた旧高遠町役場を庁舎としていましたが老朽化などの課題がありました。

新しい庁舎は令和6年度の完成を目指すとしています。

-

中尾歌舞伎保存会 地域文化功労者表彰を市長に報告

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、永年にわたり農村歌舞伎の保存と継承に尽力し、地域文化の振興に貢献しているとして、文化庁が行う今年度の「地域文化功労者表彰」に選ばれました。

県内で表彰された団体は唯一です。

18日は、中尾歌舞伎保存会の西村篝会長と、後援会の中山晶計副会長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。

保存会は、伊那市無形民俗文化財に指定されている中尾歌舞伎を後世に残していこうと、春と秋に定期公演を行うなどの活動を続けています。

中尾歌舞伎は、江戸時代に旅芸人が中尾地区にある神社で演じたのが始まりとされていて、戦前までは地区の有志で演じられてきたということです。

その後、太平洋戦争がきっかけで途切れていたということですが、昭和61年に当時の有志らで復活させ、平成元年には保存会が設立されました。

以来、会員の減少や後継者不足などにより活動を休止していた時期もありましたが、現在は再開しています。

保存会の活動を応援しようと、2018年には後援会も設立されました。

白鳥市長は「受賞を励みに、長谷に伝わる芸能文化として今後も継続していってもらいたい」と話していました。

「地域文化功労者表彰」は永年にわたり地域の文化振興に功績のあった個人や団体に対して文化庁が表彰するもので、今年度は全国で74の個人と17の団体が選ばれました。

なお、今年4月に予定されていた中尾歌舞伎春季定期公演は新型コロナウイルスの影響で延期となっています。 -

川に浸した寒ざらしそばの実 引き上げ

高遠そば組合は伊那市長谷の粟沢川に浸していた寒ざらしそばの実の引き上げ作業を4日行いました。

袋に入れたそばの実は先月5日に川に浸されたもので組合員10人ほどが引き上げ作業を行いました。

寒ざらしそばは高遠藩が将軍家に献上していたとされていて、冷たい川に浸すことで甘みが増すといわれています。

引き上げたそばの実は高遠町にある高遠そば加工施設に運ばれました。

濡れたそばの実を乾燥させるため木の板の上に広げます。

そばの実は組合員が毎日交代で天地返しを行い、均一に乾燥させるということです。

寒ざらしそばは税込み1,200円で7月中旬から高遠そば組合に加盟している壱刻、ますや、紅葉軒、華留運、紅さくら、きし野、梅庵の7店舗で提供されるということです。

-

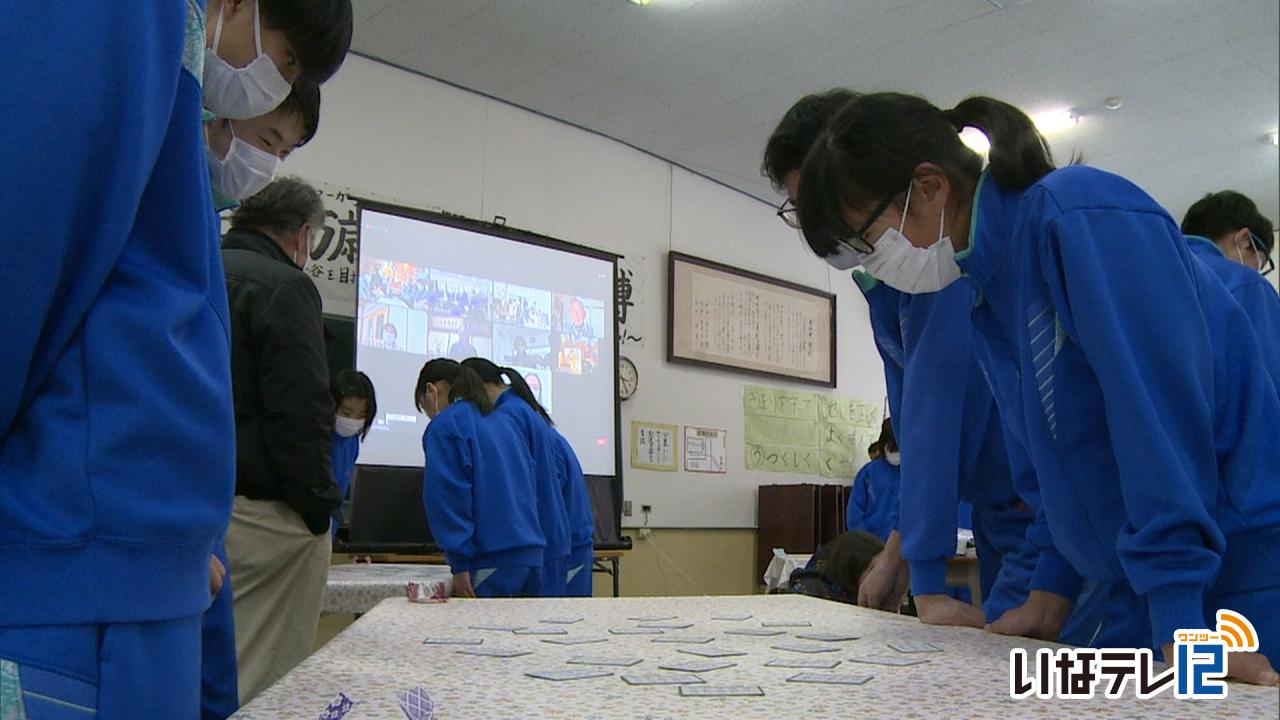

長谷中 地域住民とリモート百人一首

伊那市の長谷中学校の生徒は、29日テレビ会議システムを使って地域の人たちと百人一首を楽しみました。

リモート百人一首大会は、長谷中学校と長谷地区のカフェや商店をテレビ会議システムで結び開かれ、生徒35人と地域住民20人が参加しました。

長谷中学校では、年間を通して地域の人たちと農作業などを行う交流体験会を毎月開いています。

冬で農作業が行えない事や新型コロナウイルスの感染防止対策としてオンラインでの百人一首大会を開く事にしました。

代表の生徒が上の句を読み上げると、生徒たちは学年ごとに別れた机で、オンラインで参加した地域の人たちはそれぞれの会場で札を取り合っていました。

大会は20分ほどで終え、学年やそれぞれの会場で一番多く札を取った人に記念の盾が贈られました。

来月は、学校の体育館で交流会を開く予定だという事です。

-

旧長谷村長 宮下市蔵さん死去

旧長谷村で村長を務めた宮下市蔵さんが26日に伊那市内の病院で亡くなりました。88歳でした。

宮下さんは、1995年に旧長谷村の村長選で初当選。

2006年3月に市町村合併するまでの3期10年11か月務め、最後の村長となりました。

宮下さんの葬儀は、30日正午から、伊那市高遠町のグレース虹のホール高遠で執り行われます。

-

伊那市長谷で火事 けが人なし

18日、午後4時35分ごろ、伊那市長谷非持で火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事があったのは、伊那市長谷非持の村上鉄工の作業場です。

火は約30分後の午後5時10分に消し止められましたが、作業場にあった発電機1台を焼きました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那署では、発電機から出火したものとみて、原因について調べを進めています。 -

小寒 そばの実を川に浸す

5日は、二十四節気の一つ、「小寒」です。

これからさらに寒さが厳しくなり始めるころとされています。

伊那市の高遠そば組合は、そばの実を川に浸す「寒ざらし」を行いました。

この日は組合員8人が、伊那市長谷の粟沢川にそばの実を浸しました。

今年はおよそ160キロ、1,000食分を用意しました。

寒ざらしそばは、江戸時代高遠藩が将軍に献上していたとされています。

例年は、大寒の1月中旬から15日間行いますが、江戸時代の古文書「本朝食鑑」の中で寒ざらしそばについての記述があり、それに基づいて小寒の5日から立春までの1か月間、川に浸すということです。

寒ざらしそば発祥の地として古文書通りに行おうと、今年から始めました。

組合によりますと、そばの実を冷たい水に浸すとアクが抜け、甘みが増すということです。

この日の粟沢川周辺の気温は氷点下2度、水温は3度でした。

そばは立春の2月4日に引き上げる予定で、その後乾燥させます。

組合に加盟する伊那市のそば店7店舗で、7月22日から期間限定で提供される予定です。 -

HASE Xmas 動画でPR

伊那市地域おこし協力隊の田中聡子さんらは、伊那市長谷の南アルプスむら長谷のクリスマスツリーの点灯に合わせ、長谷をPRする動画「HASE Xmas」を制作しました。

こちらが制作された動画です。

長谷地域の住民が出演しクリスマスソングを歌います。

この動画は、伊那市地域おこし協力隊の田中聡子さんと宮川沙加さんらが企画したものです。

田中さんは、2018年から南アルプスむら長谷のモミの木を使いクリスマスイベントを行っていましたが、今年は新型コロナの影響で開催できないことから動画を制作することにしました。

動画は5分で、歌唱の場面の他に、長谷の各地区のイメージ映像もあります。

動画は動画配信サイトYouTubeで公開されるほか、伊那ケーブルテレビでも放送します。

24日午前9時10分~121チャンネルで、24日から26日まで122チャンネルで放送します。

-

長谷中伝統の太鼓 3年生から2年生へ

伊那市の長谷中学校で長谷中伝統の太鼓の引継ぎ会が16日に開かれました。

長谷中の「南アルプス太鼓」は昭和61年に地域に根差した教育を取り入れようと発足し34年になります。

毎年3年生が伝統を引き継いでいて、様々な行事で演奏を披露しています。

引き継ぎ会では最初に3年生が演奏を披露し、その後2年生とペアを組んで打ち方を教えました。

3年生は「一つ一つの音より、全体の流れを大切に演奏してほしい」「強弱をつけて打つと良い」などとアドバイスしていました。

2年生の南アルプス太鼓は、来年3月の3年生を送る会で初演奏を披露します。

-

仙流荘一帯を整備

伊那市の白鳥孝市長は、休業している長谷の宿泊施設仙流荘一帯を南アルプスの長野県側の玄関口として整備していく方針を示しました。

これは10日開かれた伊那市議会12月定例会一般質問の中で議員の質問に答えたものです。

白鳥市長は、仙流荘と林道バスの発着所一帯を南アルプスの入口として整備していく考えを示しました。

白鳥市長は、「仙流荘は冬季の集客が見込めない。山岳シーズンと連動した営業が望ましい」と話しました。

伊那市観光㈱が経営する仙流荘は、新型コロナの影響で4月から休業しています。

現在、仙流荘の南側にある黒川では、国が河川整備を行っています。

白鳥市長は、2年後を目途に駐車場やキャンプができる施設などを仙流荘前付近に整備したいとしています。

仙流荘は、来シーズンの林道バスの運行や山小屋の営業に合わせて再開する見通しです。

252/(水)