-

大谷翔平選手から届いたグローブ 児童にお披露目

メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が全国の小学校に贈った野球のグローブが伊那市と箕輪町の小学校にも届き、17日お披露目されました。

伊那市の西箕輪小学校では、全校児童約370人が参加し贈呈の会が開かれました。

代表の児童がグローブを箱から出し、全校にお披露目していました。

グローブは、各校に右利き用2個と左利き用1個の3個が贈られました。

内側には大谷選手のサインが印字されています。

早速各クラスの代表児童がグローブをはめ、キャッチボールをしました。

グローブに添えられていた大谷選手からのメッセージを太田聖尚校長が読み上げました。

グローブは、12日に伊那市に届き、17日に市内15の小学校に届けられました。

西箕輪小学校では、授業で活用していくということです。 -

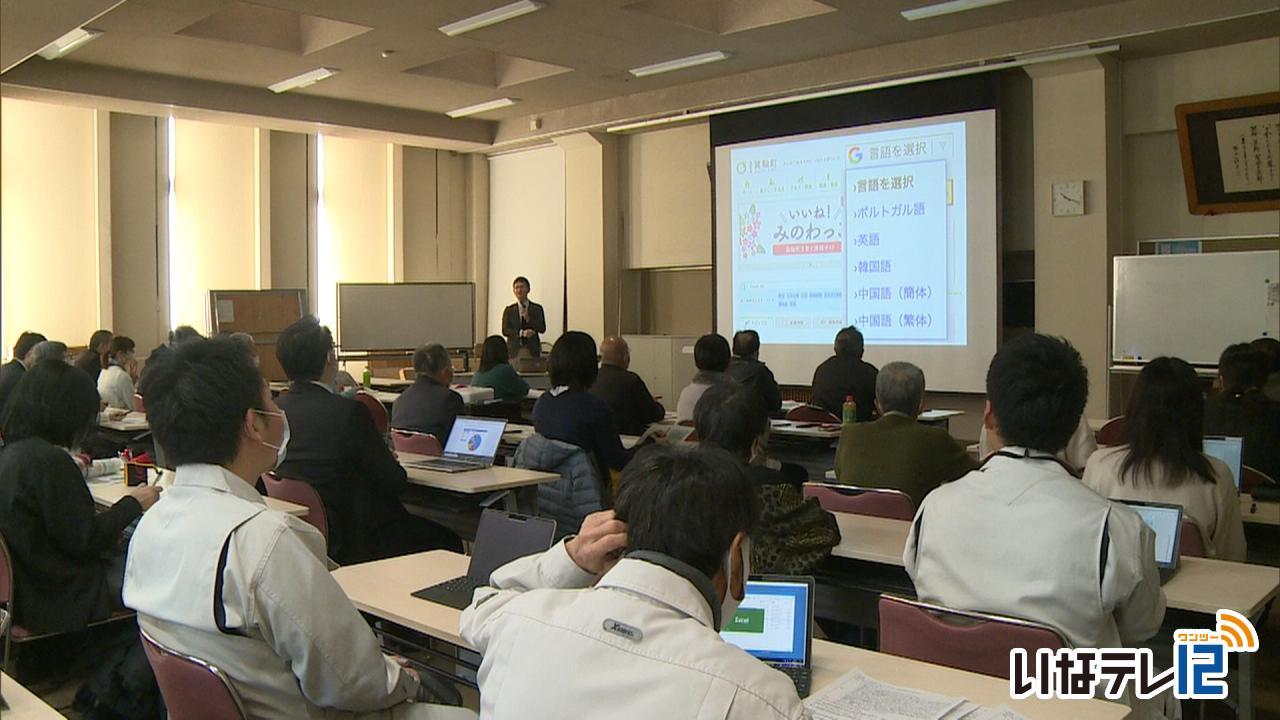

箕輪町 災害時の外国人支援研修会

阪神淡路大震災の発生から17日で29年となります。箕輪町は、地震などの災害に備え、外国人支援についての研修会を17日、役場で開きました。

研修会には職員や地域住民などおよそ100人が参加しました。

講師は、愛知県在住で外国人支援を行っているNPO法人多文化共生マネージャー全国協議会の土井佳彦代表がつとめました。

土井さんは「災害情報の多くは日本語で発表され、外国人は避難する必要性が理解できなかったり、生活情報を得る事ができていない。

多言語で情報を発信する事が大切だ」と話していました。

また避難所においても「文化や宗教などを理解し、食事の提供で配慮が必要だ」と話していました。

箕輪町では、阪神淡路大震災が発生したきょうに合わせ、この研修会を企画しました。

町内には、ブラジル人やフィリピン人、ベトナム人などおよそ800人が暮らしているという事です。

-

箕輪町公民館けやき学級 古田人形芝居の歴史学ぶ講座

箕輪町公民館は古田人形芝居の歴史について学ぶ公開講座を12日に地域交流センターで開きました。

12日は箕輪町公民館ふきはら大学院を卒業した人が対象の、けやき学級のおよそ25人が受講しました。

講師は箕輪町郷土博物館の井澤はずきさんが務めました。

古田人形芝居はおよそ300年前から上古田地域を中心に伝承されてきた箕輪町を代表する民俗芸能で、長野県の選択無形民俗文化財に指定されています。

井澤さんは「幕末になると全国的に狂言が流行し、古田人形は衰退していった」と説明していました。

明治に入り上古田で上演された芝居のほとんどが狂言であったことがわかる手記も残されているということです。

昭和36年、1961年に「古田人形芝居保存会」が発足したことで、箕輪中学校や箕輪西小学校で伝統が受け継がれるようになったということです。

講座では、2023年12月の定期公演の様子が上映されました。

-

中曽根の獅子舞 4年ぶりに披露

地域や区民の今年1年の安泰や無病息災を願う、箕輪町中曽根の獅子舞が4年ぶりに披露されました。

14日は中曽根獅子舞保存会のメンバーおよそ30人が区内の八幡社や辻など5か所で獅子舞を披露しました。

最初に八幡社で舞を奉納しました。

中曽根の獅子舞は、箕輪町の無形民俗文化財に指定されていて「肇国の舞」や「剣の舞」など5つの舞で構成されています。

毎年小正月に行われていますが、新型コロナの影響で2021年から中止していて、今年は4年ぶりとなりました。

八幡社での奉納を終えると、地区内の辻で3か所で雌獅子2頭の舞合わせを披露しました。

それぞれの辻では、地域住民が集まり、獅子舞を見物していました。

舞が終わると集まった人たちは獅子に頭を噛んでもらい、今年1年の無事を願っていました。 -

北小河内漆戸常会で大文字建て

箕輪町北小河内漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事、大文字建てが14日行われました。

朝8時、住民約20人が区内の辻に集まりました。

長さ約15mの柱に、色紙で作った花飾りや、太陽に見立てた赤い板、松や榊の枝を飾り付けました。

花飾りは、4年ぶりに住民で集まって作ったということです。

漆戸常会の大文字は、およそ260年前に天竜川の水害を鎮めるために始まったとされていて、町の無形民俗文化財に指定されています。

飾り付けが終わると一気に柱が建てられました。

漆戸常会の大文字は21日の午前8時におろされる予定です。 -

御筒粥神事 今年の世の中は七分

今年の世相や農作物の出来を占う御筒粥神事が箕輪町の箕輪南宮神社で13日に行われ、今年の世の中は七分と結果が出ました。

午後5時ごろ、釜の中に米や小豆、37本の葦の茎を麻の紐で束ねたものを入れました。

御筒粥は五穀豊穣を願う伝統行事で炊き上げた葦の筒への粥の入り具合で今年の世相や農作物の出来、気候の37項目を占います。

2時間後の午後7時頃、葦が釜から引き上げられ、占いが始まりました。

占いの結果、今年の世の中は七分で去年より九厘下がりましたが、悪い結果ではなくまずまずということです。

極上となったのは農作物ではもろこしやさつまいも、トマト、気候では春となっています。

箕輪南宮神社では「幸せで健康な一年を過ごしてほしい」と話していました。 -

ごみに紛れた現金 職員10人飲食費に

上伊那広域連合は、箕輪町のクリーンセンター八乙女の職員10人が搬入されたごみの中から出てきた現金5万2千円を飲食代として使用したと公表し13日謝罪しました。

13日はクリーンセンター八乙女の竹村和弘所長や施設を運営する上伊那広域連合の唐澤直樹事務局長らが伊那市のいなっせで会見を開き謝罪しました。

去年7月に搬入されたソファーの中から作業員が現金9万円を見つけ警察に届けることなく、その内の5万2千円分を8月に職員10人で飲食代として使用したという事です。

その後、内部告発する手紙が広域連合に届き、使用した5万2千円を12月に弁済し、警察に届け出たという事です。

警察に届け出た時に、見つけた現金の一部を飲食費として使用した事を伏せていた事から、伊那署では、窃盗および公正証書原本不実記載の疑いで捜査を行っているという事です。

クリーンセンター八乙女では、数万円の現金が見つかったのは今回が初めてという事ですが、これまでも、現金を見つけた場合は、職場の慣習としてプールし、ジュースや菓子代として使っていたという事です。

今後は拾得物の取り扱いに関するマニュアルの作成や研修などで、再発防止に努めるとしています。

また職員の処分は、警察の捜査後に行うという事です。

-

中曽根の獅子舞14日に奉納

箕輪町の無形民俗文化財に指定されている中曽根の獅子舞が14日に奉納されます。

11日は、本番に向けての練習が行われました。

箕輪町中曽根では、小正月の伝統行事として、五穀豊穣や家内安全を願い、獅子舞が行われています。

新型コロナの影響で2021年から去年まで獅子舞の奉納は中止となりました。

11日は、保存会のメンバー15人が公民館に集まり、14日の行事に向けた練習を行いました。

中曽根の獅子舞は、およそ200年ほど前、伊那市西箕輪の羽広の獅子舞に影響を受けて始まったとされています。

2頭の雌獅子で舞うのが特徴で「肇国の舞」や「剣の舞」など5つの舞で構成されています。

保存会では、去年8月と11月にそれぞれ2回練習をしていて、今年に入ってからは昨夜が初めてです。

今回初めて獅子頭を担当する55歳の山田敦史さんです。

10年近い経験者から体や手の動きなどについて指導を受けていました。

保存会の会長は、公民館分館長が務めます。

中曽根の獅子舞は14日の朝、区内の八幡社で奉納した後、公民館など5か所で舞を披露することになっています。

-

箕輪町 被災地に災害用携帯トイレを支援

箕輪町は能登半島地震により被災した石川県河北郡内灘町へ災害用携帯トイレ5,000個を15日に搬送します。

12日は15日の出発を前に職員2人が白鳥政徳町長に報告を行いました。

内灘町へ災害用携帯トイレを届けるのは、企画振興課みのわの魅力発信室の鈴木清次室長と総務課 防災・セーフコミュニティ推進係の小野智弘さんの2人です。

箕輪町は災害時相互応援協定を結んでいる愛知県幸田町からの要請を受け、幸田町と協定を結んでいる石川県の内灘町へ携帯トイレ5,000個を届けることにしました。

内灘町では、9日現在、およそ1,000世帯で断水が続いているということです。

白鳥町長は「町として支援できることはないか、被災地の現状を確認してきてもらいたい」と話していました。

携帯トイレは15日に内灘町役場へ届けられ、各家庭に配布されるということです。

-

上古田スケート場 今季オープン中止

箕輪町は、暖冬の影響で氷が張らないことから、上古田スケート場の今シーズンのオープンを中止することを11日に発表しました。

上古田スケート場は、13日(土)にオープンを予定していましたが、暖冬の影響で十分な厚さの氷が張らず、安全なリンクを設営することが難しいことから、オープンの中止が決まりました。

中止は、1987年の運営開始以降、2020年に続いて2回目です。

箕輪町では、来年も中止となった場合、継続を検討するとしています。

-

ものづくり教育 箕輪町の小中学生の作品が並ぶ

箕輪町の小中学生の作品が並ぶ「ものづくり教育プログラム展示会」が箕輪町文化センターで11日から始まっています。

会場には今年度学校の授業で作った作品およそ200点が飾られています。

遠足で拾ったどんぐりを使った置物や、クリスマスのミニツリーなどが展示されています。

「ものづくり教育プログラム」は使う人を意識したものづくりをすることで、思いやりや細かな配慮を身に着けてもらおうと町教育委員会が2007年度から行っているものです。

展示会は22日月曜日まで町文化センター展示コーナーで開かれています。 -

箕輪町・南箕輪村 消防団出初式

箕輪町消防団の出初式が7日行われ、市中行進と4年ぶりとなる観閲式が行われました。

出初式には消防団の109人が参加しました。

今回、市中行進のスタートは安全確保のためこれまでの箕輪南宮神社からJA上伊那箕輪町支所に変更され、役場までのおよそ800メートルを行進しました。

その後、箕輪町文化センター前で白鳥政徳町長と丸山巌団長の観閲を受けました。

観閲式は新型コロナ以降4年ぶりとなりました。

式典では、1日に発生した能登半島地震の犠牲者の冥福を祈り黙とうが捧げられました。

丸山団長は「消防団は地域防災力の充実強化に欠くことのできない存在となっている。引き続き連携を深めていきたい」と訓示しました。

箕輪町内では去年1年間に6件の火災がありました。

-

伊那地域 今季最低-8.3度

9日の伊那地域の最低気温は午前7時25分に氷点下8.3度と、今季1番の冷え込みとなりました。

箕輪町の上古田スケート場には、部分的に氷が張っていました。

9日の伊那地域の最低気温は午前7時25分に氷点下8.3度を記録しました。

今季1番の冷え込みとなりましたが全体に氷は張らず、まだ水のところもありました。

箕輪町では13日のオープンを予定していますが、このまま凍らなければ今年は中止の可能性もあるということです。

-

箕輪町の工場で火事

箕輪町の工場で8日、午前3時45分頃火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと火事があったのは箕輪町木下の有限会社カネカプレーティング箕輪工場です。

火は30分後の午前4時17分に消し止められましたが工場の水道管約2メートル45センチが焼けました。

けが人はいませんでした。

伊那警察署で火事の原因について調べを進めています。

-

箕輪町で年越し屋台村

食べ物や生活物資を無償で提供する年越し屋台村が箕輪町の木下公民館で12月29日に行われました。

年越し屋台村は、年末年始を安心して迎えてもらおうと、上伊那医療生協や箕輪町などでつくる新型コロナ緊急生活支援ネットワークが開いたもので今回が5回目です。

会場には食料品や衣料品が並び各フロアから好きなものを選んで持ち帰っていました。

わたあめや焼きそばなども振る舞われました。

今回初めて参加した箕輪ロータリークラブは、菓子などが入った福袋を訪れた人たちに手渡していました。

会場では、他にコンサートや

餅つきなども行われ、地元の親子らも訪れ楽しいひと時を過ごしていました。

新型コロナ緊急生活支援ネットワークでは月に2回、様々な困りごとに対する相談会を開いていて、生活困窮者の支援につなげていきたいとしています。

-

箕輪町富田の向山さん ほんだれ様飾り付け

箕輪町富田の向山喜通さんは、農作物の豊作や林業の安全を祈願する小正月の風習「ほんだれ様」の飾り付けを、7日に行いました。

7日は、向山さんが自宅の敷地内でほんだれ様の飾り付けを行っていました。

ほんだれ様は、台座を含め、高さは3mほどあります。

榊など3種類の木を使い、枝の先には米粉で作った繭玉や半分皮をむいたクルミの木を飾り付けていました。

クルミの木を稲穂が垂れた様子に見立てていることから「ほんだれ様」と呼ばれています。

20年ほど前まで養蚕業を営んでいた向山さん宅では、小正月の神様を迎える飾りとして、毎年1月7日にほんだれ様を作っています。

農機具や山仕事で使う道具の他、新型コロナの収束を願ったマスク、熊よけの鈴も飾り付けられています。

ほんだれ様は、今月20日まで飾るということです。 -

無病息災を願い どんど焼き

正月飾りを燃やして無病息災を願う、どんど焼きが6日に箕輪町松島で行われました。

どんど焼きは松島保育園の駐車場で行われ、地元住民およそ100人が集まりました。

地区の小学生が高さおよそ4メートルの櫓に火をつけました。

コロナ禍は役員のみで行っていましたが、去年から4年ぶりに自由に参加できるようになりました。

今年はコロナ前の参加人数にほぼ戻ったということです。

松島区では「地区の行事に子どもたちに参加してもらい、地域が盛り上がってくれれば嬉しい」と話していました。

-

VC長野 東レに敗れる

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの6日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、ホームで東レアローズと対戦し、セットカウント1対3で敗れました。

7日も塩尻市総合体育館(ユメックスアリーナ)で東レアローズと対戦します。

また、試合の模様は午後0時50分から122chで生中継します。

-

二年参り 参拝客で賑わう

大晦日の12月31日から年明けにかけ、上伊那の寺や神社には二年参りの参拝客が訪れていました。

箕輪南宮神社にも参拝客が訪れ、手を合わせていました。

参拝客には、箕輪進修高校の生徒が制作したお守りも配られました。

このお守りは境内の御神木の枝を加工したもので、全部で500個用意されました。

総代会では「普通の暮らしに戻りつつあり嬉しい」と話していました。

参拝後は縁起物を購入したり、おみくじを引いていました。 -

みのわ振興公社 2期連続黒字見込み

箕輪町のみのわ振興公社の取締役会が27日夜開かれ、上期の状況から2期連続の黒字が見込めることが報告されました。

みのわ振興公社の今年4月から9月の上期の総売上高は1億3,284万円で前年同期比122パーセント、営業利益は213万円となっています。

ながた荘は、日帰り宴会客数が前年同期比168%の2,994人と増加しました。

ながたの湯は毎月15日の「ながたの日」のイベントを中心に誘客を図り、食堂売り上げが大幅に伸びたということです。

みのわ振興公社では「下期もながた荘で規模の大きな宴会の予約が入るなどコロナ禍前に戻りつつあり、昨年度に引き続き今年度も黒字となる見通しだ」としています。

-

箕輪町ニューストップ10

伊那ケーブルテレビでは伊那市、箕輪町、南箕輪村の今年1年間の主な出来事を振り返っています。

27日は箕輪町です。

まずは10位から6位です。

10位「町内一周駅伝大会4年ぶりに開催」

9位「木ノ下駅 若者の居場所を整備」

8位「郷土博物館 リニューアル工事」

7位「こども・子育て応援条例 来年4月に施行」

6位「町議会議員 2期ぶりに選挙戦」

-

箕輪町功労者表彰の受賞者が長田保育園に電子ピアノ贈る

今年度、箕輪町功労者表彰を受賞した4人が箕輪町の長田保育園に電子ピアノを22日に贈りました。

22日は受賞者4人が役場を訪れ、白鳥政徳町長に目録を渡しました。

寄贈したのは、地方自治振興功労を受賞した、松本五郎さんと木村英雄さん、白鳥一利さん。

社会福祉功労を受賞した北澤俊雄さんの4人です。

受賞者を代表して北澤さんは「子どもたちに楽しんでもらえればうれしい」と話していました。

-

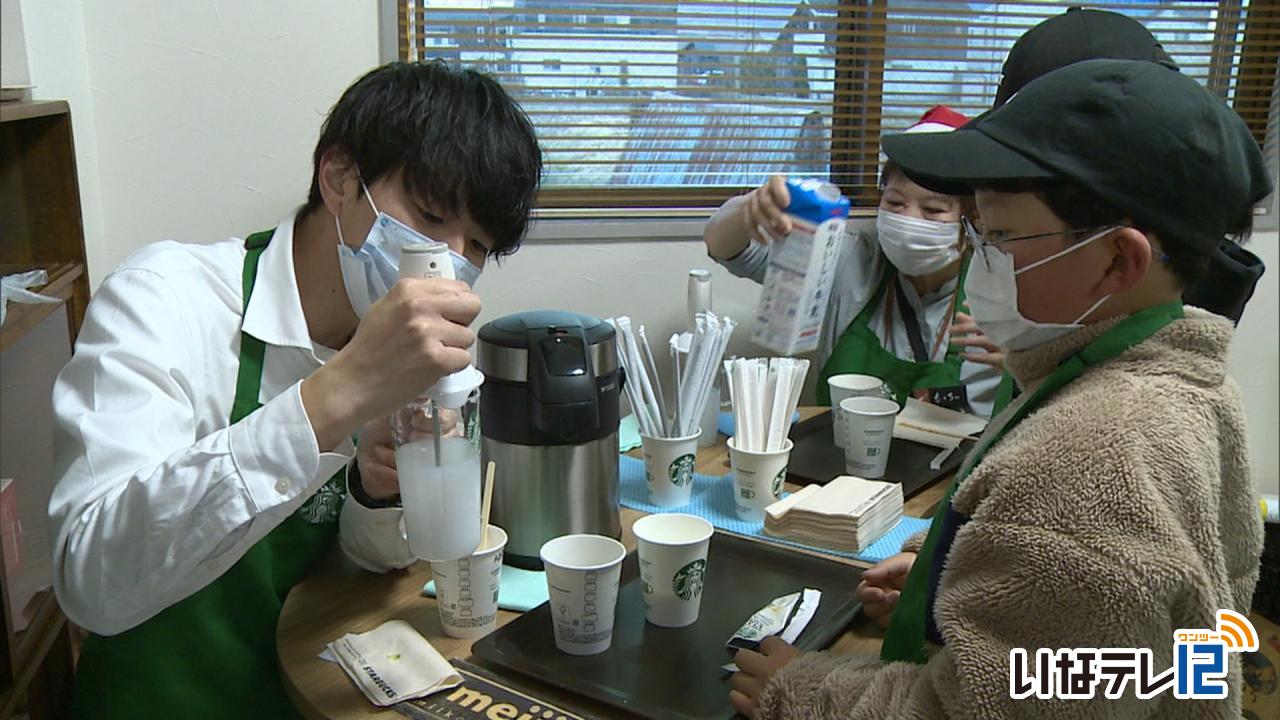

子どもたちがバリスタ体験

子ども食堂の開催や放課後の子どもの遊び場となっている箕輪町三日町のトイロベースで18日、子どもたちがカフェラテをつくるバリスタ体験が行われました。

バリスタ体験はスターバックスコーヒージャパン株式会社の協力で行われました。

子どもたちは店員と同じエプロンを身につけ、抹茶、ほうじ茶、ホワイトモカから好きな味を選びラテづくりに挑戦しました。

店員に教えてもらいながら、ミルクを泡立てました。

泡立てたミルクをカップに注いで混ぜ、完成させました。

この取り組みはスターバックスがバリスタ体験を通して、地域とのつながりの場をつくろうと全国で行っています。

今年は全国36か所で行っていて、長野県では箕輪町のトイロベースだけだということです。

トイロベースでは、こども食堂を開いている他、不登校の子どもの支援や居住支援、放課後の子どもの遊び場となっています。

18日は保育園児から中学生までの35人がバリスタ体験を楽しんでいました。

-

箕輪町 育休退園制度を来年度廃止へ

育児休業を取得した家庭は、3歳未満の園児を保育園から退園させなければならない国の制度、育休退園について箕輪町の白鳥政徳町長は来年度から廃止する考えを22日に示しました。

これは22日、役場で開かれた定例記者懇談会の中で、白鳥町長が明らかにしました。

この制度は、3歳未満の園児を保育園に通わせている保護者が育児休業を取得した場合は退園しなければならない国の制度です。

町では今後、制度を廃止した場合の受けれ人数の調査や保育士の手配などを検討していくとしています。

-

木下山車飾保存会 制作大詰め

来年1月に箕輪町木下の箕輪南宮神社で行われる初祭りに向け、山車飾りの制作が大詰めを迎えています。

21日は、木下山車飾保存会のメンバーが境内で制作をしていました。

保存会では今回4つの舞台を作ります。

こちらは「藤井聡太 八冠」です。

史上初の八冠を達成した藤井棋士の対局の様子です。

将棋を指す手の動きも付けました。

対する棋士が考え込む様子を首を振る動きで表現しています。

こちらは2つの舞台を使った大作「関ヶ原の戦い」です。

東軍の舞台です。

徳川家康が馬に乗り敵陣を見据えています。

西軍の舞台です。

石田三成が陣を構え、攻撃を仕掛ける様子を表しています。

来年の干支、辰にちなんだ山車も制作しました。

山車飾りは、明治28年に始まったとされ、箕輪町の無形民俗文化財に指定されています。

今年は11月4日から制作が始まり、木下の有志で作る保存会のメンバーが週に5日集まり作業を進めてきました。

新型コロナの影響で2021年のみ山車飾りを休止しましたが、規模を縮小し、続け、今年はほぼコロナ前に戻りました。

しかし、地域の子どもたち「スマイル山車くらぶ」の制作は今年もありません。

山車飾りは、来年1月13日と14日の箕輪南宮神社の初祭りで奉納されます。

-

伊那中央衛生センター 1年遅れで着工へ

伊那中央行政組合議会12月定例会が21日に開かれ、建て替え工事が計画されている、伊那中央衛生センターの工事請負契約についての議案が可決されました。

この日は、市役所で伊那中央行政組合議会12月定例会が開かれ、建て替え工事の請負契約に関する議案が提出されました。

伊那中央衛生センターは、建設からおよそ40年経ち、老朽化していることから隣にあるサンライフ伊那跡地に建て替える計画です。

工事費は、28億2,700万円で、来年度中に着工、2027年4月に稼働開始を目指します。

当初、去年3月に契約を結び、来年度着工、2026年度稼働開始の計画でしたが、地元住民などとの調整を慎重に行ったことで、およそ1年の遅れが生じたということです。

議会では、計画が遅れている分の1億900万円の施設整備費を減額する、今年度一般会計補正予算案も提出されました。

この日提出されたこれらの議案は、全会一致で可決しました。

-

箕輪中3年生に受験応援お守り

箕輪町松島で金属製品の加工を行う株式会社伸和精工は箕輪中学校3年生に受験応援のお守りを20日に贈りました。

箕輪中学校で贈呈式が行われ、伸和精工の村山育生社長が3年生の代表生徒に受験応援のお守りを贈りました。

お守りには伸和精工の親会社の日東精工株式会社が製造した金色のねじが入っています。

贈られたのは特殊なねじで過酷な条件でも緩みづらく、頭は合格を表現する五角形になっていてます。

受験に向け気を緩めず臨んでほしいという願いが込められています。

日東精工はねじの製造販売で世界シェア1位だということです。

子会社の伸和精工では5年前から箕輪中の生徒にお守りを贈る活動を行っています。

お守りは3年生213人分が贈られました。

生徒たちには年明けに配布するということです。

-

みのわ芸文協 美術工芸作品展

みのわ芸術文化協会に所属する個人や団体による美術工芸作品展が、町文化センターで開かれています。

会場には、パッチワークや絵画などが並んでいます。

この作品展は、みのわ芸術文化協会に所属する個人や団体の作品を披露する場として、毎年この時期に開かれています。

美術工芸作品展は、22日(金)まで箕輪町文化センターで開かれています。 -

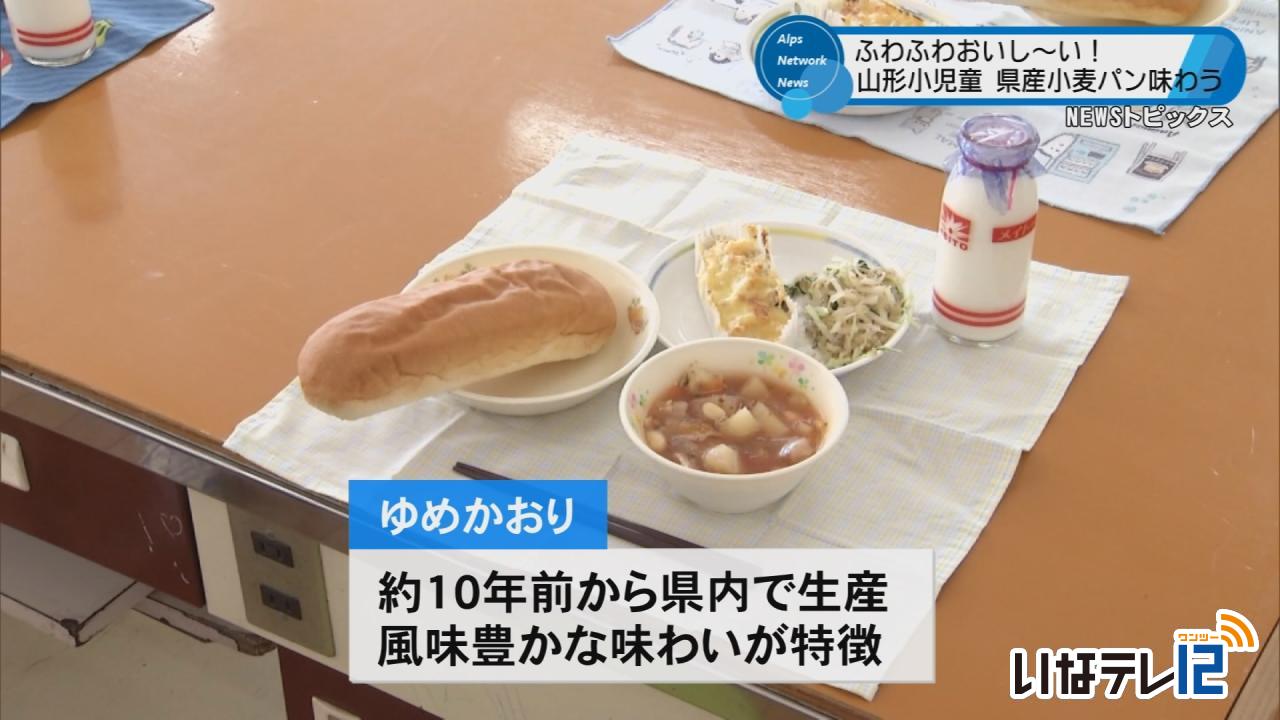

県産小麦100%のパン 学校給食に

長野県産の小麦を100%使ったコッペパンが11月30日に山形村の山形小学校の給食で提供され、児童が風味豊かなパンを味わいました。

県産小麦の生産や利用を広げようと長野県と生産者、食品加工業者などでつくるLFP長野が、プロジェクトの一環で企画したものです。

この日は、県農政部とJA、小麦粉とパンの製造業者ら7人が山形小学校を訪れ、5年3組の児童と一緒に給食を食べながら交流しました。

提供されたのは、長野県産の小麦「ゆめかおり」を100%使ったコッペパンで全校児童約500人です。

ゆめかおりは、約10年前から県内で生産されている風味豊かな味わいが特徴の小麦です。

子どもたちは、いつもよりふわふわでおいしいとパンの香りや食感を楽しみながら味わっていました。

LFP長野は、令和3年からこれまでにエノキダケの販路拡大や摘果リンゴを使った商品開発を行っていて、今年度は、小麦をテーマに活動しています。

LFP長野では、今後小麦を生産する若手農家から課題などを聞き取り小麦の生産拡大にも取り組んでいくとしています。 -

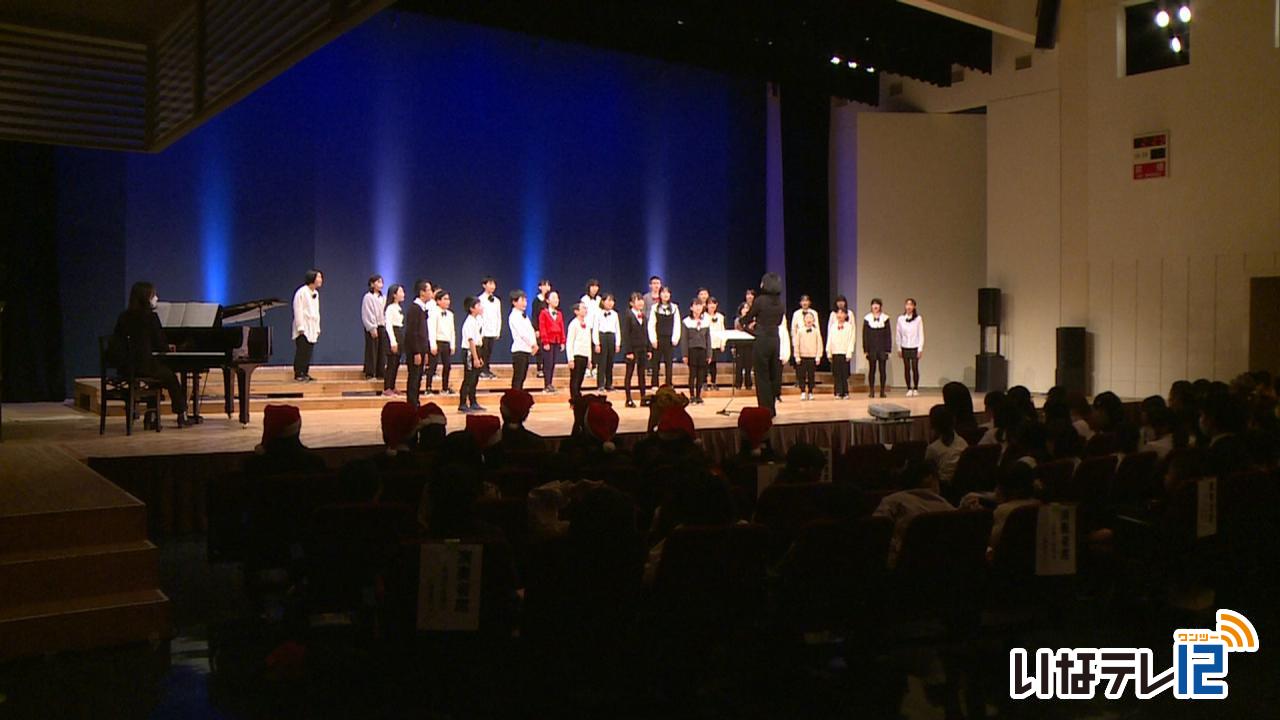

クリスマスシーズン 各地でイベント

クリスマスシーズンに合わせ、各地で色々なイベントが開かれています。

箕輪町文化センターでは17日に町内の合唱団によるクリスマス・コンサートが開かれました。

コンサートは、箕輪町の合唱団体らで作るみのわに生まれる合唱の輪実行委員会が毎年開いているもので、今年で12回目です。

箕輪町内の小中学校や合唱団を中心に13団体、およそ250人が出演しました。

コンサート中には、出演者と観客全員であわてんぼうのサンタクロースを歌いました。

実行委員会では「今後も続けていき、合唱の良さを伝えていきたい」と話していました。

217/(月)