-

箕輪町職員作品展

箕輪町役場の職員作品展は11月1日まで、役場3階講堂で開いている。陶芸、盆栽、手芸など多彩な趣味の作品が並んでいる。

毎年恒例の展示。期間は3日間で、今年は昨年より参加が多く、職員85人が130点を出品した。

ツーリングクラブの活動写真、盆栽、育てた野菜、パッチワーク、絵画、編み物、ビーズアクセサリー、生花、織物など力作ぞろい。ほのぼのとした家族写真や職員の赤ちゃんのころの写真、宴会で着用したという華やかな衣装、男性職員の自炊記録など楽しい作品もある。

展示は昼まで。一般町民も鑑賞できる。 -

庄内地区・箕輪交流50周年記念行事

静岡県浜松市庄内地区と箕輪町の交流50周年を記念して29、30日、これまで交流に関わってきた庄内地区と箕輪町の関係者が箕輪町に集い、祭りに参加したり懇親会で旧交を温めた。

庄内地区と箕輪町の交流は1957年、遠く離れた海と山の当時の青年会が交流したのが始まり。その交流の輪が引き継がれ、95年には庄内地区と町の間で友好交流推進協定を結び、地域間交流に発展している。

50年の節目を祝おうと、町実行委員会(東城興一実行委員長)と庄内地区実行委員会(中村佐登美会長)が記念行事を共に準備してきた。

29日、庄内地区から26人が町を訪れ、町の46人が迎えた。箕輪ダムのイベント広場であった「もみじ湖夢まつり」に参加したり、木下一の宮の農園でリンゴ狩りを楽しんだ。

ながた荘での思い出懇親会では、山の青年が漁をしたり、船の上でゆで立てのカニを食べたこと、海の青年がスキーをしたことなど、思い出話に花が咲いた。

町の東城興一実行委員長は「青年の交流がきっかけで地域間交流するまでになった。幅広い交流をさせてもらい、素晴らしい地域づくり、まちづくりができた。皆さんのおかげ」と感謝。庄内地区の野中廣吉委員長は「当時の懐かしいことが思い出される。50周年で終わることなく末長い交流をお願いしたい」とあいさつした。 -

第4回もみじ湖夢まつり

第4回もみじ湖夢まつりは29日、箕輪町の箕輪ダムイベント広場であった。同まつり実行委員会(信州もみじ湖夢くらぶ)が、7月豪雨災害の1日も早い復興を願って開いた。素晴らしい秋晴れで、恒例のロール転がし大会など各種イベントも盛り上がり、ピクニック気分で訪れた家族連れでにぎわった。

ロール転がし大会は、約400キロの飼料用ロールを直線距離50メートルを転がして速さを競う。26チームが参加。巨大なロールがコースを斜めに進んでしまったり、相手チームのコースをふさぐなどハプニングも続出し、観客は笑いながら応援していた。

静岡県浜松市庄内地区と箕輪町の交流50周年記念事業(29、30日)で広場を訪れた参加者も、庄内チームと箕輪チームを編成して競技を楽しんだ。

今年中止になったみのわ祭りで開催予定だった「こども御棒サ」(町づくり同友会企画)も、小学生7チームが参加し盛り上がった。

今年は、辰野青年会議所(武田真理事長)による「もみじ湖夢まつり前夜祭」も28日、みのわ天竜公園であった。豪雨災害でみのわ祭りが中止になったため若者の手で公益事業を-と計画。みのわ手筒会が盛大に手筒花火や仕掛け花火を打ち上げ、観衆は打ち上がる花火に復興を願った。

会場には、豪雨災害ボランティアで復旧作業に参加した人たちの感想を掲示。焼きそばとポップコーンの無料配布には長蛇の列ができた。 -

箕輪写友会第7回写真展

写真愛好家でつくる箕輪写友会(11人、青沼久雄会長)の第7回写真展が27日、箕輪町文化センター展示コーナーで始まった。今回は急逝した会員の唐沢秀夫さんの追悼展として計画し、唐沢さんの遺作と会員の写真を展示している。

唐沢さんはカメラのカラサワ店主で、写友会の設立に尽くし中心となって活躍し、会の指導にあたっていた。7月下旬に急逝した。

今回、写真にしてあった遺作の中から会員が季節ごとに、撮影場所が極力重ならないように12点を選び、裏からライトを照らして見せる写真なども含め計18点を並べた。

会員は、過去1年間に北八ヶ岳、高ボッチ高原、北海道など各地で撮影した写真の中から冬山や紅葉、祭りなど好きなものを選び一人1点、計9点を展示した。

青沼会長は「自然は時によっては考えている以上の景色を見せてくれる。それで病み付きになる」と魅力を語り、「自然の美しさ、不思議さを感じとってほしい」と話している。

展示は11月5日まで。午前10時縲恁゚後7時(30日と最終日は午後5時)。みのわ町民文化祭・展示の広場(11月3日縲・日、社会体育館)にも出品する。 -

【記者室】音楽の楽しみ

グループ紹介で取材させていただいた音楽好きの集まり「たそがれシーラクバンド」。60歳以上のメンバーが奏でる音は、生演奏の迫力、感動はもとより聞く者の心に楽しさ、心地よさを届けてくれた▼「皆でやると音が音楽になる」。一人の言葉に「いいこと言うねぇ」と仲間たち。音楽をやっている人にとっては当たり前のことかもしれないが、一人で演奏する経験しかない自分は、バンドの演奏を聞いて、まさに「音が音楽になる」瞬間にゾクッとした。こういう音楽の楽しみ方もあるのだなと、心躍らせて聞かせていただいた▼楽しみながら志を求める-。バンド名に込めた思い。人生を楽しんでいる、その生き生きとした姿がすてきで、うらやましくも思えた。(村上記者)

-

箕輪町郷土博物館特別展「みのわの伝説」28日から

箕輪町郷土博物館で28日、特別展「みのわの伝説」が始まる。脈々と語り継がれてきた伝説を取り上げ、ストーリーを絵と共に紹介し、伝説の場所や関係する書物なども展示している。

郷土の先人が語り継いできた箕輪町に関係する伝説は、さまざまな書物に57残っている。地域の人から直接聞いて学ぶ機会が減っている今、郷土の伝説が継承されなくなるとの心配もあり、今回伝説にふれ考える場に-と企画した。

「戸沢の日切り地蔵」「秋葉三尺坊」「竜宮塚」、実在した医者中村元恒の話「こぶとり医者」など18の伝説を取り上げた。原文に忠実に4コマ漫画風に挿絵を入れて話を紹介。伝説の場所を地図で示し、解説文もある。

同館では、「伝説には、先人が自らの体験から得た生きていくために必要な知恵や教えが含まれている」とし、伝説を読む楽しさと同時に話の奥にある意味を考える楽しさもあるという。「話や解説文をじっくり読んで、何か役に立つことを見つけてほしい」と話している。

会期は11月26日まで。午前9時縲恁゚後5時。月曜休館。特別展期間中は入館無料。

期間中、関連行事が2つある。

◆紙芝居でみよう みのわの伝説=11月12日午前10時、午後2時の2回上演。会場は郷土博物館。午前は「穴にはいったお坊さん」「おとぼ池のかいぶつ」「あばれ天竜」、午後は「右門とだいじゃ」「竜宮塚」「八乙女物語」。せせらぎ会が担当する。参加無料

◆町内伝説の舞台めぐり=11月25日午前9時縲・1時半。8時50分役場前集合。竜宮塚、夫婦石など5カ所をマイクロバスでめぐる。定員20人。参加費50円(保険料として当日持参)。参加希望者は同館(TEL79・4860)に申し込む。定員になり次第締め切る。 -

06年度箕輪町功労者表彰受賞者決まる

06年度箕輪町功労者表彰の受賞者が決まった。芸術文化、消防、保健医療の3分野で3人が受賞。本年度の3人を含めこれまでの受賞者は198人になった。表彰式は11月3日午前9時30分から、町役場講堂である。

受賞者は千葉幸雄(耕風)さん(72)=芸術文化功労=、小林信さん(70)=消防功労=、福島正昭さん(77)=保健医療功労。

功労の内容は次の通り(敬称略)。

◆千葉幸雄(耕風)=松島栄町=57年4月から農業に携わる傍ら、50年の長きにわたり農民書家として地域の子どもを中心に数多くの住民に書を教え、自らも書を極め、町公民館書道研究会講師として後進の指導育成にあたっている。伊水会を主宰し中央でも活躍。書道界では県下屈指の書道家でもあり、町を代表する書家として町の芸術文化の向上に多大な貢献をし、「箕輪町の歌」歌碑などの揮毫も数多くある。地域では町消防団第3分団長や松島区区長代理なども歴任し、民生の安定と社会福祉の発展向上にも尽力した。

◆小林信=木下中1=55年町消防団員を拝命以来、20年の長きにわたり天賦の強靭な精神力と優れた人格識見をもって、常に消防人としての和を基本とし人徳により全団員の信望を集め、卓越した掌握技量と時宜に即した決断と実行力を発揮。選ばれて町消防団分団長、副団長、団長及び上伊那消防協会副会長の重責を担い、民生の安定に尽くし、消防行政への信頼の養成に多大の貢献をした。また木下区区会議員、公民館分館長、町商工会理事・監事など数多くの公職を歴任。町の進展と産業の振興、公共福祉の増進に尽くした。

◆福島正昭=松島仲町1=66年12月から町唯一の産婦人科医として、40年の長きにわたり一途に産婦人科診療に従事。町民の母子保健衛生の向上と地域医療の進展に多大の尽力をした。分娩に携わった新生児数は6千人余を数え、医療技術への信頼は絶大で、他の追随を許さない偉大な功績。極めて温厚で高潔な人格と英邁な識見を持ち、旺盛な責任感と弛まぬ努力で医療技術の研さんに精励して医道を極め、医療行政の推進にも積極的に協力。学校医、婦人科検診、母子保健指導など地域住民の健康増進に多大な貢献をした。 -

チューリップの観光農園目指し球根植え

遊休荒廃農地を無くし地域を活性化させようと活動する箕輪町上古田の住民組織「これからの農業林業を考えるEグループ」(唐沢光範グループ長)は25日、休耕田にチューリップの球根5千個を植えた。上古田長寿クラブ、西部花街道の会上古田支部、有志らも協力し35人が、来年6月ころの開花を楽しみに作業に精を出した。

球根の植栽は、箕輪町まちづくり住民提案事業の補助金とEグループの会費でまかなう。チューリップ農園は、上古田公民館から東へ100メートルほど下った道路沿いの休耕田。15アールの広さがある。

チューリップは「素朴なものにしよう」と本来のシンプルな形の品種ゴージャスとレインボーの2種類を選び、黄、紫、桃、赤、白の各5色。農園を10ブロックに区画し、1ブロックに500球ずつ植え、開花時に自由に散策してもらえるように各ブロックの間に遊歩道も確保した。

唐沢グループ長は、「遊休荒廃農地が少なくなるように頑張っているが、こうして皆が作業に集まることだけでも地域の活性化になる」と話し、チューリップの観光農園に期待を寄せている。

Eグループは春から柴桜、青いアサガオなどの植栽にも取り組み、アサガオは多くの人が訪れた。チューリップと平行して上古田区民や区外の人から提供されたスイセンの球根も、チューリップ農園近くのほ場に順次植えている。 -

たそがれシーラクバンド

夜、練習会場の公民館に楽器やアンプを持って仲間が集まる。「4小節は皆で吹いたほうがいいでしょ」「ここはギターとベースで」。アイデアを出し合いながら曲作りに取り組む。真剣さの中にも、音楽が楽しくて仕方がない、そんな空気で満たされていく。

05年5月18日、「たそがれシーラク会」が発足した。バンド名は「たそがれシーラクバンド」。“たそがれ”という言葉通り、シニアの年代に入った仲間が音楽という共通の趣味を通じて、音楽という一つの志を楽しもうと生まれた。活動の一番の目的はボランティア活動。高齢者の福祉施設などを訪問して演奏し、楽しんでもらいたいという。

メンバーは箕輪町と伊那市に暮らす6人。トランペット宮下紀彦さん、ハーモニカ平沢秀彦さん、ギター唐沢利文さん、ベース大野堅司さん、キーボード久谷みどりさん、テナーサックス有賀國光さん。年齢は62歳から67歳だが、「気持ちは25歳」と若々しい。

音楽経験者は2人で、残りの人は60歳を過ぎて始めた。中学の同級生、高校の同級生、隣組など皆が少しずつ知り合いで、「『やりたいね』『やろうか』と、なんとなくいいムードで出来上がった」。

名前の「シーラク」は漢字で「志楽」。読んで字のごとく「志を楽しむ」という皆の思いからなり、響きを考えてシラクをシーラクにした。「楽しく死ねるというもう一つの意味もある」とメンバーは笑う。

「音楽は一人でやっていてもおもしろくない。多くの人とやると気持ちが触れ合える。音楽の盛り上がりも違う」

箕輪町の沢公民館で月2回、3時間ほど練習に励む。コンピューターで編曲し、ドラムがいないためコンピューターでドラムの音を入れている。

ジャンルは演歌、童謡、叙情歌、民謡と幅広い。「銀色の道」「月の砂漠」「ああ人生に涙あり」「花笠音頭」「森のくまさん」「大きな栗の木の下で」など、レパートリーは今のところ12、13曲で、少しずつ増やしている。

デビューは発足から1年後の今年6月、沢区の敬老会だった。これが好評で、9月には箕輪町内4地区から声がかかり、敬老会で演奏。すでに5ステージを経験した。今後も沢区の文化祭のほか保育園、福祉施設での演奏を予定している。

「気心の知れた人が集まって、難しいことは何もない。言いたいこと言って、和気あいあいで、本当に楽しい」

買ったばかりの楽器を手に、ピーもプーも音が出なかった人が、熱心に練習し吹けるようになった。陰の努力があり、うまくいかずに苦しいときもある。しかし基本は「志楽」。「楽しむことが一番」だという。

「ピタッと合うと心地いい。やっている自分たちが楽しい」

「一人が“ド”だとすれば、皆がいると和音、コードになる」。そんな快感を味わいながら、「あわよくば夢はカーネギーホール!」と笑顔で楽器に向かう。(村上裕子) -

箕輪町消防団救護競技大会

第11回箕輪町消防団救護競技大会が22日、箕輪中部小学校体育館であった=写真。町内6分団から救護班の各5人が出場し、日ごろの訓練の成果を競い合った。

正しい救急法の知識と技術を競い合うことを通して、災害時における事故の未然防止と緊急時に必要な応急手当に対応する能力を身に付けることを目的とした取り組み。軽傷の部50点、重症の部50点の合計で競い合う。

全体では毎月1度ほどずつ救護訓練を行っているが、大会前2カ月位からは分団ごと出場選手が訓練を重ねてきた。

重症の部は、今年からAEDを含めた心配蘇生法での応急処置を課題とし、現場にない自動体外除細動器を周囲の人に持ってくるよう求めることなども審査対象とした。肘の切創の応急処置を課題とした軽傷の部では、負傷者役の団員に対し、迅速かつ的確な措置を施した。

結果、総合で98点を獲得した第4分団が優勝。第5、第3分団はともに93点だったが、22・7秒早かった第5分団が準優勝、第3分団が3位となった。 -

もみじ湖夢まつり前夜祭inみのわ天竜公園28日

辰野青年会議所(武田真理事長)は28日、もみじ湖夢まつり(29日)の前夜祭をみのわ天竜公園で開く。メーンイベントは、豪雨災害の復興を願い、みのわ手筒会による手筒花火の打ち上げ。多くの来場を呼びかけている。

辰野JCの活動エリアは辰野町と箕輪町。7月の豪雨災害でみのわ祭りが中止になったため、若者の手で何か公益事業をできないかと検討した結果、29日に箕輪ダムイベント広場で開く「もみじ湖夢まつり」の前夜祭としてイベントをすることにした。

会場には、豪雨災害ボランティアで復旧作業に参加した人たちの感想を掲示する。

午後4時から、焼きそばとポップコーンを無料で配る。ジュースや菓子などの屋台も出る。

手筒花火は午後6時から。手筒煙火、仕掛け煙火、大三国など10プログラム。6時40分終了予定。 -

美空ひばり歌の里まつり

美空ひばり歌の里まつりは21日、箕輪町の伊那プリンスホテルであった。全国から集ったファン約250人がプロやファンによる歌、舞踊などを鑑賞し、ひばりメドレーの数々を一緒に口ずさんで楽しんだ。

今年で9回目。同まつり実行委員会が計画した。

大正琴による「お祭りマンボ」「川の流れのように」の演奏で開幕。出演者は長野県をはじめ東京、大阪、奈良、和歌山、山口など各府県から集まり、ひばり&スカイの生演奏での歌やカラオケでの歌など58プログラムで熱唱、熱演した。

特別講話で「映画ファン」元編集者の渡辺保子さんを招き、「映画女優 美空ひばりさん」の話も聞いた。

箕輪町三日町にある美空ひばり歌の里館長で、実行委員会代表の小沢さとしさんはあいさつで、「今回のまつりがもう一度みんなで原点に戻って、前向きな気持ちでひばりさんの世界を語り続け、守り続けるきっかけとなっていただけるものになれば幸い」とした。 -

箕輪少年野球連盟が6年生に卒業メダルを授与

箕輪少年野球連盟が主催する秋季リーグ戦が22日、箕輪町の上古田グラウンドであり、今大会で少年野球を卒業する6年生37人に、卒業メダルを授与した=写真。

同連盟は、町内の少年野球チームを対象に、さまざま大会を企画しているが、1年の中で秋に開くリーグ戦が最後の大会となる。6年生にとっては、この大会が連盟の卒業試合になるため、野球を通してさまざまなこを学んできた6年生の努力を評し、卒業メダルを授与している。

大槻克彦会長は「あいさつや周りの人への感謝など、野球を通じてさまざまなことを学んだと思うが、それを中学に行っても生かしてほしい」とあいさつ。

その後、各チームの監督が6年生一人ひとりにメダル授与。励ましの言葉を送った。

大会結果は次の通り。

(1)箕輪彗星クラブ(2)箕輪中部ヤンキース(3)箕輪ジャイアンツ -

ぽこ・あ・ぽこミュージカル

箕輪町、辰野町を中心とする母親らでつくる「ぽこ・あ・ぽこ」(中坪睦代代表)のミュージカル公演が22日、箕輪町文化センターであった。メンバーとその子どもらが、歌やダンスなどを交えた多彩な舞台を披露し、観客を魅了した=写真。

生涯学習フェスティバル「まなびピア箕輪」で手作りミュージカルを披露してきた「ぽこ・あ・ぽこ」は、結成10周年を迎えた。これまでアニメのキャラクターを使ったミュージカルを披露しきたが、今年は、子どもから大人まで楽しめる本格的なミュージカルに挑戦。演目は「オーザッピの夢物語」。お城のお姫様にあこがれる鳥・オーザッピを主人公とした物語で、誰もが、自分と違う他人をうらやむが、実は本当の幸せはすぐ側にある竏窒サんなメッセージを込めた。

メンバーは、愛きょうのある演技と美しい歌声で舞台を演じ、訪れた人の心を和ませていた。 -

みのわもみじカップ

第1回小学生かけっこ大会

子どもたちに走る楽しさを味わってもらおう竏窒ニ22日、「みのわもみじカップ第1回小学生かけっこ大会」が、箕輪町のみのわ天竜公園であった。小学2年生縲・年生の約50人が集まり、1キロのランニング体験や2キロランニング大会に挑戦し、気持ちの良い汗を流した。

上伊那中心のランナーで活動するランニングチーム「ちいむもみじ」(唐沢文生代表)が今年初めて企画。まちづくり事業として採択され、補助金も受けた。取り組みは、町民が憩える親水護岸の実現を目指す「天竜せせらぎロードプロジェクト」の一環でもあり、会場は同プロジェクトで整備した護岸取り付け道路を使用した。

小学2、3年生には体験ランニング教室を、4年生以上にはランニング大会を開催。スタートラインに並んだ児童らは、合図とともに一斉にスタート=写真。心地良い秋風を全身で感じ、楽しみながら走り抜けた。

ちいむもみじには、今大会の上位入賞者から、来年度の市町村対抗駅伝の小学生の部に出場する選手を育てたいという構想があり、今後は、6年生を除く上位入賞者で「もみ児ーず」を結成し、トレーニングに励んでいく。

大会は今後も継続し、将来的には上伊那全域から参加児童を募りたいとしている。

入賞者は次のみなさん。

【2キロの部】▼6年生=(1)林渓一郎(8分02秒)(2)笠原舟(8分05秒)(3)小山内裕生(8分18秒)(4)渡邉真也(8分34秒)(5)藤沢健司(8分38秒)(6)伯耆原克弥(8分50秒)▼5年生=(1)北原達也(8分39秒)(2)渡辺雅也(9分03秒)(3)藤沢誠(9分26秒)(4)馬場侃也(10分05秒)(5)唐沢拓実(13分05秒)(6)大槻稔(13分48秒)▼4年生=(1)林稜二(9分36秒)(2)大沼尚平(9分46秒)(3)春日亮太(10分04秒)(4)大槻恒介(10分06秒)(5)渡邉綾華(10分23秒)(6)赤羽拓実(11分40秒) -

箕工祭

箕輪工業高校で22日、第42回箕工祭があった。クラスやクラブごとで取り組んだ展示発表が並んだほか、生徒らによるバンド演奏などもあり、訪れた人たちを楽しませた。

クラス展では、定時制クラスが「上伊那にあった身近な戦争」をテーマに、伊那市上の原に実在していた陸軍伊那飛行場について展示=写真。

当時、極秘で特攻兵が訓練していた陸軍伊那飛行場。終戦後も、GHQに目を付けられないよう、建物は取り壊され、記録文書もすべて消去されたため、当時の様子を知れるものは人の記憶としてしか残っていないという。

生徒らは、実際に飛行場で勤労奉仕をしていた地元住民に話を聞いたり、実際に現地を訪れたりしながら、当時の様子を調査。飛行場後の復元図を作成したり、当時の話を録音したテープを起こしたりしたものを展示した。

そのほかにも、日本工業大学との高大連携にかんする取り組み展示、生徒らが作成した上伊那の地形模型などの展示があり、訪れた人の関心を集めていた。 -

子育て学級が保育園で交流

箕輪町公民館の子育て学級は19日、松島保育園を訪問し、園内を見学したり、園児と一緒にリズムダンスをして交流した。

保育園の生活を知り体験しようと訪問。15組の親子が、年少園児65人と一緒にリズムダンスをし、運動会で発表したリズムも教えてもらいながらお尻を振り振りして楽しく踊った。

講話では、倉田博美園長が、今の子どもたちに関わる問題点として▽体力、運動能力の低下▽自然や社会体験の不足▽睡眠と食事の問題▽テレビやゲームなどメディアの過剰接触-などを挙げ、「よく遊び食べて眠る子どもの生活リズムに合わせた生活を心がけよう」とアドバイスした。心を育てる読み聞かせの大切さにも触れ、「父母の声での読み聞かせが心に染みる。親子のスキンシップの時間でもある。テレビやゲームの時間を減らしてやってほしい」と話した。 -

【記者室】受容的関与という対応方法

ホームヘルパー養成研修講座で、相手の気持ちを傷つけない対応の仕方「受容的関与」の話があった。受容と拒否という対応の中間に位置する「受容的関与」。相手の要求や欲求をまず受け止め、続いて「でもね」とヘルパーの考えを言う方法だ▼高齢者や子ども、特に小学生以下は受け止めてあげれば要求の90%は満たされる。お年寄りの要求に即座に拒否で返しては相手の気持ちがつぶれる。まずは、極力相手と同じ言葉を繰り返して要求を受け止めることがとても大事で、話を聞いてくれるとの認識ができるとその後の関係もよくなるという▼受容的関与には思いやりの気持ちや心のゆとりも大切な気がする。コミュニケーション法の一つとして心に留めておきたい。(村上記者)

-

箕輪町図書館読書講座

箕輪町図書館の06年度読書講座が18日、町文化センターで始まった。24人が来年3月までの5回講座で郷土に関した作品を読み学ぶ。

読書講座は99年に始まり、箕輪町や上伊那地域に関係した人物の作品を学んできた。今回は長野県内に範囲を広げ、第1回は「藤原ていの人と作品を読む」と題し、諏訪市出身の藤原ていさんを取り上げた。

講師は元箕輪図書館長の小口恵子さん。「実在する人の伝記は非常にリアルで胸を打つ」として▽藤原ていの履歴▽引き揚げの辛苦▽少女時代▽夫・新田次郎▽3人の子ども-をテーマに、著書「流れる星は生きている」「旅路」と、講演記録「妻として母として」の抜粋を読み進めながら、人物像と作品を紹介した。 -

箕輪工業高校が新しい多部制・単位制高校の構想を未来を育てる会に示す

箕輪工業高校の未来を育てる会(会長・平澤豊満箕輪町長)が19日、箕輪町文化センターであり、高校改革プランに伴い、現在の箕工に代わり、08年4月から始まる新しい多部制・単位制高校の具体像が、箕工関係者から示された。

教育課程は午前部2学級、午後部1学級、夜間部1学級。県教委の実施計画は、科として工業科を設けることは想定していなかったが、地域的特色や地元からの強い要望を受け、午前部の1学級を総合工学科にしたいとする構想を示した。そのほかは普通科で、入学後、生徒が希望に応じて時間帯を移動できるよう、午前部、午後部の普通科2学級は一括で募集にする。夜間部は、現在の定時制生徒などが通える空間を確保するため、募集も独自で行う。

授業形態は、単位制の特色を活かし、進学から基礎力養成まで、さまざまなニーズに対応できるよう受講させ、総合工学科は、地元企業へのインターンシップや、高大連携による実践的な教育を実施。普通科は、少数精鋭の小グループ学習、1日7時限35単位履修を可能とし、難関大進学にも対応する。生徒会、クラブ活動などは全日制高校と同様に行う。

教室数不足となる設備面では、最低8、9億円をかけて旧校舎の改修と定時制専用教室、食堂・給食施設のある新校舎建設を求めていく。

育てる会関係者からは「箕工がなくなってしまうと思っていたが、希望がもてる内容だった」とする声があったが一方、依然として上伊那農業高校定時制関係者の一部に定時制の存続を求める動きがあることに触れ「箕工の多部制・単位制高校への転換に影響するのでは」と危惧する声もあった。 -

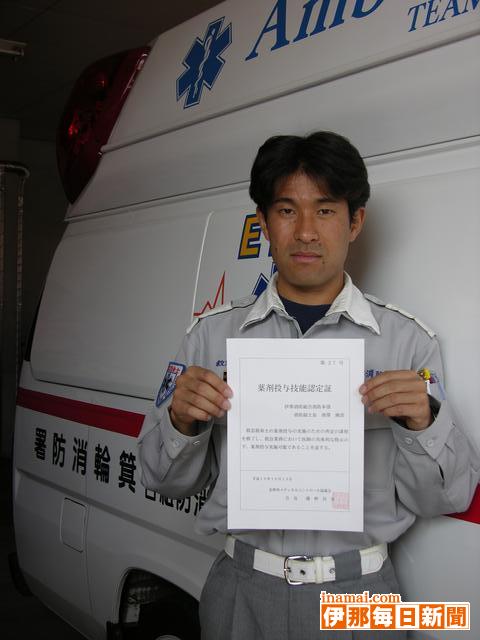

箕輪消防署の唐沢隆浩消防副士長

救急救命士の薬剤投与技能認定

伊那消防組合箕輪消防署の唐沢隆浩消防副士長(31)=沢=が、救急救命士による薬剤投与技能認定を受けた。県メディカルコントロール協議会が13日付で認定し、18日に認定証が届いた。伊那消防組合では高遠消防署員に次いで2人目。

06年4月、救急救命士法施行規則の改正による処置範囲の拡大に伴い、認定を受けた救急救命士が医師の指示の下でエピネフリン(強心剤)1種類の薬剤投与が可能になった。

唐沢さんは8月1日から1カ月間、第4期生全国200人の内の1人として福岡県北九州市の救急財団救急救命九州研修所に入校し、大学教授による講義や実技訓練、試験を受けた。授業後も班ごとに2、3時間の自主訓練を重ね、卒業試験に合格し修了証をもらった。

9月4日から5日間は、伊那中央病院で点滴ラインの準備から静脈路の確保、薬剤投与の50時間の実習をし、点滴は患者の承諾を得て行い、薬剤投与は伊那消防署からの救急搬送2件で実施した。

唐沢さんは01年10月に救急救命士の資格を取得し、05年8月に気管挿管技能認定を受けている。

これまで、病院到着後に薬剤投与で心臓が動き出すのを見て、「現場でもっと早くできれば」との思いがあった。認定を受け、「救急現場で生かせるよう今後も訓練し、現場で適切な処置をして1秒でも早く医療機関に搬送したい」と話した。

箕輪消防署の救急救命士は7人。福島朝雄署長は、「順次資格を取ってもらい、住民の命をぜひ守ってほしい」としている。 -

箕輪町内保育園で秋の交通安全教室

箕輪町の木下南保育園で18日、秋の交通安全教室があった。箕輪町警部交番所長の講話や町交通安全協会女性部役員による大型紙芝居などで道路の渡り方などを確認し、交通安全に気を付けるよう園児が約束をした。

全園児と保護者が参加。倉田千明交番所長は盗難被害、交通事故、痴漢出没の3点について注意を促し、保護者に対して▽道路の渡り方の手本を子どもに見せる▽チャイルドシートに乗せる▽子どもは後を追うため車で家を出るときは気を付ける-など注意点を話した。

園児は、所長と一緒に手を上げ右、左、もう一度右を見て、車が来ないことを確認して道路を横断する方法を練習した。

町安協女性部役員は、大型紙芝居で道路の渡り方を説明。人形を使った実験でチャイルドシートを着用しないと人形が落ちてしまい危険なことを示し、園児4人も実験を体験した。役員が「歩いて出かけるとき、車で出かけるときの2つの約束を忘れないでね」と言うと、園児は「はーい」と大きな声で返事をしていた。

町の全保育園が10月中に交通安全教室を開く。毎年恒例になっている女性部員手作りの交通安全マスコットも全園児と保育士に配る。 -

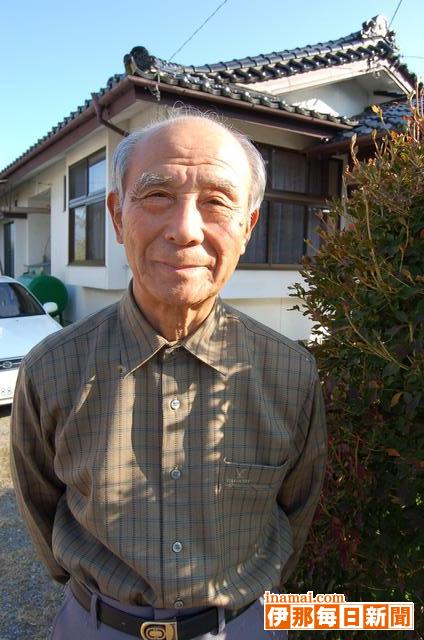

【危険業務従事者叙勲】

瑞宝単光章(警察功労)

唐沢忠一さん(78)

「非常に名誉なこと。38年勤めて、世の中のためにいくらかでも役に立ったかな」と顔をほころばせる。

岡谷市出身。岡谷工業高校卒業後、同校の助手などを務めた後に上京。1950年4月、22歳で警視庁に入り早稲田警察署(現・神楽坂警察署)に2年間勤務した。長野県に戻り伊那警察署で3年間の外勤の後、刑事課に配属され、県内各地を回り、伊那警察署箕輪町警部交番所長を最後に退職した。

新人巡査だった早稲田署勤務時代に、巡査部長と殺人犯を逮捕。飯田署では傷害とばくわいせつ文書図画販売で暴力団幹部を検挙したことなどが強く記憶に残っている。

激務の中、家庭を顧みる間はなかった。「今度の章は女房の内助の功があってもらえた。授章式は同席していって栄誉を共にしてやりたい」という。

趣味はマレットゴルフ。箕輪町月曜会の事務局長で、ながた自然公園でプレーを楽しんでいる。現在は妻、長男の3人暮らし。箕輪町松島大道。 -

箕輪町上古田運動場トイレ完成

箕輪町が老朽化に伴い新築工事を進めていた上古田運動場の公衆トイレが完成した。18日にしゅん工検査があり、同日から使用可能になった。

グラウンド周辺は箕輪西小学校、神社、公民館もあり地域住民が集う場で、グラウンドは冬期間もスケート場として開放するなど利用があるため、トイレを新築した。

木造平屋建て建築面積18・75平方メートル、延床面積12・90平方メートル。男子トイレは大便器(洋式)1、小便器2、女子トイレは大便器2(和式、洋式各1)。センサーライトを設置し、凍結防止対応もしている。

06年度コミュニティ助成事業(宝くじ助成金)で250万円の助成を受けた。設計者はエーアンドユー設計事務所、請負者は箕輪建設工業で請負額は約555万円。 -

【危険業務従事者叙勲】

瑞宝双光章(警察功労)原文雄さん(78)

警察は住民の奉仕者。そういう活動を通じて表彰を受けたのは嬉しく、名誉なこと竏秩B

箕輪町出身。1945年、初任地となる長野市の大門町交番へ。その後、県内を中心に各地で務め、東京警察学校の刑事教官なども経験した。駒ヶ根署、岡谷署、松本署で副署長となり、1985年、豊科警察署長を最後に退職。刑事畑が長く、中野警察署の刑事課長時代には浅間山荘事件の被疑者の取り調べも担当した。

事実が明らかになっていても、なかなか自供しない容疑者に対しては、「どうしてなのだろう」と常に考えてきた。「調査は脅すものではなく人間性を取り戻させるもの。多くの被疑者が涙を流して反省する姿を見てきた」と当時を振り返る。

現在の一線で任務に励む後輩には「今は子どもの誘拐など、いろんな事件があって大変だが、地域の人と協力しながら、事件解決に全力を傾けてほしい」とエールを送る。

現在は箕輪町の実家で妻と二人暮し。 -

箕輪町ホームヘルパー2級養成研修講座開講

箕輪町社会福祉協議会の06年度ホームヘルパー2級養成研修講座は16日、町福祉センターで開講した。07年1月中旬まで19人が講義や実習で学ぶ。

介護を必要とする人が、適切な介護サービスを受けられるように、基本的な知識と技術を身につけ、今後の介護福祉活動に貢献できるホームヘルパーを養成するねらい。

研修は講義58時間、実技講習42時間、実習30時間。在宅介護に従事している人や、今後ホームヘルパーサービスに従事する予定の人が対象で、カリキュラムをすべて履修した人に修了証書、携帯用の修了証明書を交付する。

開講式後の講義「福祉理念とケアサービスの意義」で、相手の気持ちを傷つけない対応の仕方などを話した。

対応には「受容」と「拒否」の間に「受容的関与」があり、相手の要求や欲求をまず受け止め、続いて「でもね」とヘルパーの考えを言う方法を示し、「高齢者や子ども、特に小学生以下は受け止めてあげれば要求の90%は満たされる。まず受け止めることが大事」と話した。 -

箕輪町長選立候補届出説明会

2派が出席任期満了に伴う11月14日告示、19日投票の箕輪町長選挙の立候補届出説明会が16日、箕輪町役場であった。2派が出席し、町選挙管理委員会から立候補届出の手続きに関する説明を受けた。出席したのは現職で再選を目指す平沢豊満氏(65)=無所属、沢=の後援会と、「政策論争をしたほうがいい」と候補擁立に動いている住民有志グループの2派。対抗馬の具体的名前は挙がっていないが、選挙戦になる可能性も高まっている。

平沢氏は、9月13日の町議会9月定例会一般質問の答弁で、「町内全域の後援会、地元の区、常会、多数の町民から力強いご推薦をいただいた」として、2期目に向け出馬を表明した。

有志グループは、「分権の時代で大事なとき。首長の考えを町民が知らないといけない。無投票にしてはいけないという危機感がある」とし、「行政に明るい人」に絞り込んで擁立に動いているという。

民主党上伊那支部の寺平秀行支部長も説明会に出席。推薦要請などがあった場合などの対応も考え「準備のための出席」で、町長選について上伊那支部では「議論に上がっていない」と話した。

前回選挙で平沢氏を支持した共産党は、今回の選挙について現在のところ「検討中。正式決定はまだしていない」(桑沢幸好共産党箕輪町委員長)としている。

立候補届出書類事前審査は11月8日午前8時30分から午後5時まで、町役場2階の大会議室である。 -

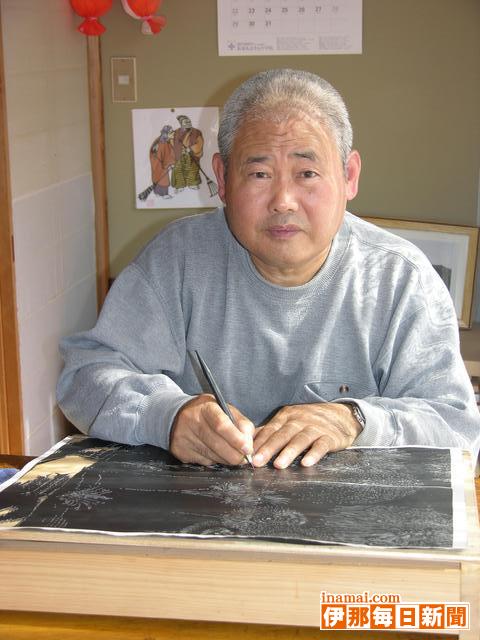

切り絵がやりがい

箕輪町

高橋修司さん

「切り絵のすばらしさ、魅力を皆がわかってくれたらうれしい」

長野県長寿社会開発センターの「2006信州ねんりんピック」高齢者作品展の手工芸部門で、初出品した切り絵作品「白浪五人男」が、県知事賞に次ぐ県長寿社会開発センター理事長賞を受賞した。

「ほかに立派な人がいるのに、おれが賞をもらった?ってびっくりしたね」。受賞の報告が信じられず、9月の上田市丸子文化会館での表彰式・作品展に妻と行き、展示されている自分の作品を見て初めて実感した。「賞状なんて、消防団のポンプ操法県大会で優勝して以来。この年になってもらうことなんてないから、うれしかった。これからの励みになる。やる気が沸いてきた」という。

切り絵との出合いは3年前。岡谷市で兄弟で精密業をしていたが、03年に突然の病に襲われた。病名は急性横断性脊髄炎。両足が麻ひし、車いす生活を余儀なくされた。鹿教湯に行き、教わったのが切り絵だった。その後、長野市のリハビリセンターに入所し、切り絵の先生に勧められ、本格的に学び始めた。

「始めのころは手を切りそうでおっかなくてね。だんだんやるうちに、これはすばらしいと思った。面白くてはまっちゃった」

箕輪町の自宅に戻ってからも、リハビリを続けながら先生とやりとりし、切り絵に取り組んでいる。

切り絵は黒い紙に下絵を張り、20センチの小刀1本で切り込んでいく。切った紙を白い画用紙に張って完成する。

「実際やってみると細かい作業。集中してやらないと、ちょっとほかのことを考えると違う所を切ってしまう。根気はいるけど、だれでも出来るさね」

1日2時間ほど、窓辺の指定席で作業する。これまで山野草や人物画にも挑戦したが、一番好きなのは風景画。今は、非常に細かい「花火」の作品を制作中だ。

「切り絵は白と黒のコントラストの美しさが魅力。細かいところまで表現できるのも良さ」。切り絵に色を塗る作品や色紙もやってはみたが、「やはり白黒がいい」という。

「おれは山と歌うことが好きで、病気にならなければ切り絵なんて知らなかった」。岡谷の合唱団で15年間、バスのパートで歌っていたほどの音楽好きだが、車いすでは仲間に迷惑がかかると、音楽から離れてしまった。

「今は切り絵がやりがい。朝起きて、今日はまた切り絵をやって、あそこまでやろうとか、もう少しで完成すると思うと張り合いになる」

作品は人気があり、「欲しい」と言われて近所の人や親戚に何十枚とあげた。切り絵を教えてほしいと頼まれ、「教えるなんて生意気なことはできないけど、一緒に楽しむなら…」とボランティアで教えてもいる。

切り絵だけでなくビーズ工芸、パソコン、20年も続けているハーモニカなど、1日の中でさまざまな楽しみがある。「いろいろやりすぎだけど、趣味があるっていいことだと思うよ」。24時間治まることのない足のしびれも、趣味に取り組むことで少しは気がまぎれるという。

「家族皆が協力してくれるから、おれもできる。病気になっておしまいじゃなく、やればいろいろある」

沢区の文化祭に切り絵、町の文化祭にビーズ工芸を出品する。「やったら、人にみてもらうのも大切だよね」(村上裕子) -

米村でんじろうサイエンスプロダクション

チャーリー西村のサイエンスショー

米村でんじろうサイエンスプロダクションのチャーリー西村によるサイエンスショーが15日、箕輪町文化センターであった。午前と午後の2回公演で、子どもたちは空気砲やブーメランなどの不思議で楽しい実験に夢中になっていた。

町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006の一環。町商工会青年部、町、町教育委員会共催。工業の町、箕輪の将来を担う子どもたちの創造力を伸ばし、科学への関心を高めてほしいと計画した。

ペーパーブーメランの実験は、3枚の羽にわずかなひねりを加えることで、ブーメランが円を描くように投げた手元に戻ってくることを実験。会場の子ども2人もステージで一緒にブーメランを投げた。

テレビなどでおなじみのダンボール箱の空気砲の実験では、スペシャルな大型ダンボールを使い、空気砲の正体を見せた。ダンボールの丸い穴から出る空気は強力で安定した渦のリングで、観客はステージから会場の後方に向かって飛んでいく渦のリングに歓声を上げて見入った。 -

わくわくひろば「おはなしの部屋」

箕輪町の生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006のイベント、わくわくひろば「おはなしの部屋」は14日、松島コミュニティセンターであった。親子約100人が集まり、子どもたちは楽しいお話の世界に引き込まれて夢中になっていた。

町内の読み聞かせボランティアら4団体がカーテンシアター「だごだご ころころ」、大型紙芝居「たべられたやまんば」、スライド「サラダとまほうのおみせ」などを次々と演じたり、読み聞かせた。

腹話術「しょうちゃんと仲間たち」は、花笠音頭をかわいらしく踊った。会場の子どもたちも手拍子に加え、「ちょいちょい」と合いの手を入れて楽しんだ。

1612/(火)