-

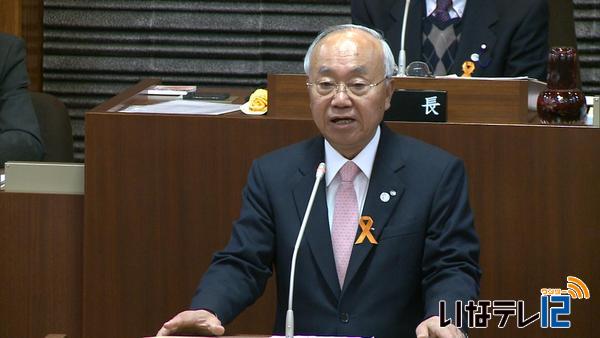

町新図書館 一度止めてまずは検証

箕輪町の白鳥政徳町長は、町図書館の移転新築計画について、町民にとってどのような図書館を何処に建設するか検証していくことを示しました。 これは、15日開かれた町議会12月定例会で議員の質問に対し答えたものです。 白鳥町長は、図書館の移転新築について「町民の期待は大きいが、費用や、用地について理解できないなどの声があったことも事実。」とし、「計画を白紙にするのではなく、一度止めて、まずは検証する」考えを示しました。 主に、用地の選定方法や全体の費用、中心商店街の活性化につながるかなどについて自ら検証を行い、結果を町民に示す考えです。 現在の計画では、建設はJA上伊那箕輪支所がある場所となっています。 事業費は、用地取得を含めておよそ10億円を見込んでいます。 図書館のあり方については、本を貸し出すだけでなく、町民が図書館にどのようなサービスを求めているのか検討していくとしています。

-

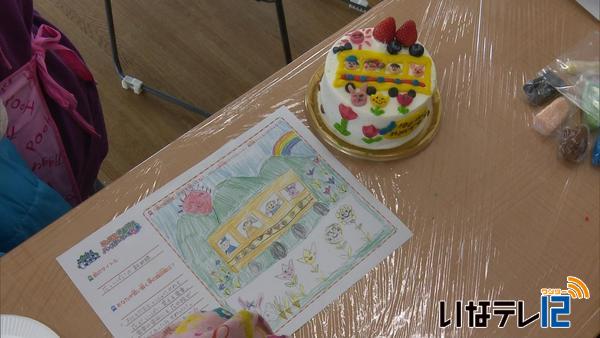

飯田線駒ケ根開通100年 ケーキで祝う

JR飯田線の駒ケ根開通100年をオリジナルケーキで祝おうというイベントが14日行われました。 「駒ケ根市の鉄道100歳バースデーケーキ列車」と題し、JR飯田線活性化期成同盟会が行いました。 参加したのは、伊南地域の親子40組、80人で、飯島、駒ケ根、宮田に停車した特別列車は、箕輪町の伊那松島駅に到着。 地域交流センターでそれぞれが飯田線の夢を盛り込んだオリジナルケーキを作りました。 それぞれが持ち寄った絵をケーキに飾りつけていきます。 マジパンと呼ばれる粘土状の菓子を使い、親子で細部にこだわりながら仕上げていました。 伊那市の菓匠清水のシェフパティシエ清水慎一さんが指導しました。 2階建ての電車、動物と一緒に乗る電車、釣りができる電車など、子どもならではの楽しい夢の飯田線が出来上がっていきます。 帰りの電車の中でそれぞれが作ったケーキを食べ、駒ケ根市の鉄道100年を祝いました。 飯田線は、辰野から南に向かって徐々に距離をのばし、赤穂駅、今の駒ケ根駅は、1914年、大正3年の10月31日に開業しました。

-

在宅療養している人を元気に

箕輪町の医療生活協同組合は、寝たきりや車いす生活などで外に出る機会の少ない利用者のために、およそ70発の花火を、12日、打ちあげました。 打ち上げ場所となった箕輪町中原には、車いすやベッドで生活している人やその家族などおよそ50人が集まりました。 花火の打ち上げは、上伊那生協病院付属診療所が企画しました。 毎年冬に利用者を連れて町内のイルミネーションを見に出かけていましたが、今年は夏に行われたため、それに代わる企画として今回初めて行ったものです。 午後6時。 カウントダウンに合わせて花火が打ち上げられました。 およそ5分間、4号玉10発を含む用意された70発の花火が澄み切った冬の夜空に打ち上げられました。 上伊那生協病院の訪問診療を利用している人は、現在およそ140人で、寝たきりや車いす生活のため病院に来られない人がほとんどだということです。 外に出る機会の少ない利用者や家族を亡くした利用者に元気になってもらおうと、病院のスタッフが寄付しあい実現しました。 スタッフらは、「寒い中来てくれてうれしかった。冬の恒例行事にしていきたい」と話していました。

-

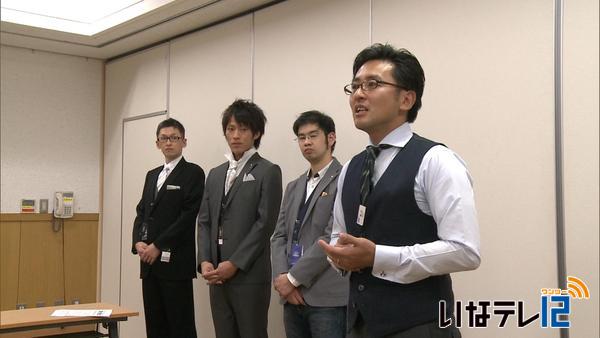

箕輪町が少子化対策DVD制作

箕輪町は少子化対策の一環として、出会いや結婚、子育ての様子を物語じたてにし、わかり易く町の支援制度を紹介するDVDを制作しました。 DVDは結婚前の人が抱える家庭を持つことへの不安を解消し、町での生活をイメージ出来るようにと、箕輪町が初めて制作したものです。 DVDでは、2人の主人公を中心に「出会い」「結婚」「出産・子育て」の3つのテーマで、町が行う支援制度を紹介しています。 物語の途中、主人公が思い悩む場面では必ず、箕輪町のマスコットキャラクター、もみじちゃんが登場して、主人公を後押ししています。 他に、町内に住み、制度を利用している町民へのインタビューもあり、安心して子育てできている様子が伝えられています。 箕輪町では、「町の支援制度を知り、自分の家庭をイメージしてもらうことで、少子化対策につなげたい」としています。 このDVDは、箕輪町図書館や、教育委員会で、無料で貸し出しされ、今後は、ホームページでも見られるようにしたいということです。 尚、DVDは20日から来年1月中旬まで毎日、偶数時間に地上112チャンネルとC512チャンネルで放送します。

-

町に木製ベンチを寄贈

林業関係者でつくる上伊那木材協同組合は箕輪町に木製ベンチを寄贈しました。 8日は上伊那木材協同組合の都筑透理事長らが箕輪町役場を訪れ白鳥政徳町長に目録を手渡しました。 寄贈されたのは上伊那産の杉を使ったベンチ10基で長さが4メートルのものと2メートルのものの2種類です。 上伊那産の木材を見直すきっかけにしてもらおうと行われたもので5年目の取り組みです。 都筑理事長は「木を切らないと山が荒れてくる。木を活用することは森林保護につながる」と話していました。 今回寄贈された木製ベンチは来年春に箕輪町のながた自然公園に設置されるということです。

-

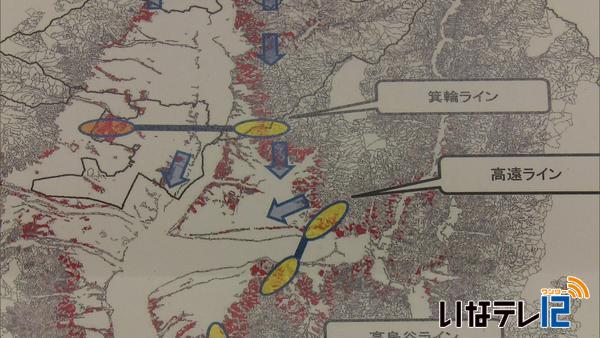

松くい虫対策に里山整備併用で効果的な展開へ

上伊那地方松くい虫防除対策協議会は、来年度からマツクイ虫被害対策と里山整備を組み合わせた取り組みをスタートさせます。 5日伊那合同庁舎で開かれた上伊那地方松くい虫防除対策協議会の会議で計画の素案が示されました。 上伊那地域では、被害の進行スピードが速く、これまでの伐倒駆除を中心とした対策では、抑止できなくなっているということです。 マツクイ虫被害は、標高900メートル以下で発生していて、上伊那地域では、里山と重なることから被害対策と森林整備を組み合わせ里山を再生させる効果的な展開をはかるとしています。 これまで点だった対策を面としてとらえ、被害にあう前に赤松を3割から5割伐採し、雇用も生み出しながら、ゆるやかに樹種転換もはかっていきます。 これから市町村や森林組合と調整を進め、今年度中に計画を策定し、来年度から取り組みをスタートさせたい考えです。 平成25年度の上伊那の被害は、4,582立方メートルで、前年度比119%でした。 26年度も被害量は、さらに増える見通しです。 箕輪町の三日町で被害が拡大していて、伊那市高遠町では、被害区域が東の方へ進んでいます。 県全体では、平成25年度は過去最多を更新し、鹿児島県に次いで全国2番目の被害量となっています。

-

白鳥箕輪町長が予算編成方針

箕輪町役場で来年度の予算編成方針説明会が5日開かれ、白鳥政徳町長は、「新たなステージを目指した予算編成を」と職員に指示しました。 白鳥町長は、係長以上を中心に出席した50人の職員に対し、「新年度の予算編成にあたっては、前年度事業を踏襲することなく、今の事業を精査し、町の方針に沿った新たなステージを目指した事業を展開する予算編成が必要だ」と述べました。 白鳥町長は、来年度の予算編成にあたり、選挙公約に沿った人口減少に対応する施策展開などを重点施策に掲げています。 町の来年度予算案は、12日に各課の予算要求を締め切り、経営企画課でまとめ、年明けから理事者のヒアリング、町長の査定を経て3月の定例町議会に提出されます。

-

県経営者協会 経営懇談会開催

長野県経営者協会の上伊那支部と飯田支部は11月26日、合同で経営懇談会を箕輪町の伊那プリンスホテルで開きました。 懇談会で、長野県経営者協会の山浦愛幸会長は「上伊那は、リニア中央新幹線開業など、今後大きな変革を迎える。上伊那地域の経済を回復させなくてはいけない」と挨拶しました。 懇談会では他に、エネルギーや地球温暖化問題などに詳しい、常葉大学経営学部教授の山本隆三さんが「日本のエネルギーのこれからと」題して、日本の経済復活について話しをしました。 山本さんは「日本はGDPが世界2位だったが、ほかの国と比較してこの20年間ほとんど成長が見られず、24位まで落ちている」 日本の経済成長には製造業の復活が不可欠だ」と話していました。 デフレになった一番の要因は、「2000年前後の製造業の投資が減ったことにより、売上総利益の高い製造業などから、福祉や介護へ人が移っていったため」としています。 また、製造業の復活には、安価で安定した電力の供給が必要だとしています。 この日は、県経営者協会の会員およそ50人が参加し、講演会に耳を傾けていました。

-

箕輪西小児童が本棚を製作

森林づくりについて学んでいる箕輪西小学校の4年生は2日、間伐材を使って本棚をつくりました。 箕輪西小学校の4年生は1年を通して植樹や間伐などをして森林について学んでいます。 2日は、11人の児童が上伊那地域で間伐したスギを使って本棚を作りました。 指導したのは地元で森林整備などを行っている里山整備協議会のメンバーなど5人です。 本棚の製作は、木がどのように活用されているかを知ってもらおうと毎年4年生が行っています。 協議会のメンバーは「森林の役割や木を育てる意味を分かってもらえたら嬉しい」と話していました。

-

白鳥新町長 初登庁

箕輪町を全国ブランドにすることなどを訴え箕輪町長選挙で初当選を果たした白鳥政徳さんが1日初登庁しました。 白鳥町長は午前8時半、町役場に到着し職員の出迎えを受けました。 就任式で白鳥町長は「自分の仕事に対して誇り、自信、自負を持ち、行政の存在意義を大事にしてもらいたい。」と職員に呼びかけました。 白鳥町長の任期は平成30年11月28日までとなっています。

-

アイドルなるみさん 一日警察署長

年末の犯罪被害を防ごうと、全国一斉に年末の特別警戒が1日から始まりました。 この日は、伊那警察署の一日警察署長に伊那市出身のアイドル、なるみさんが委嘱されました。 あわただしくなる年末に、金融機関などを狙った強盗事件や街頭犯罪、交通事故の発生が予想されるとして、警察では毎年、年末特別警戒を行っています。 今年、伊那警察署管内で発生した特殊詐欺被害は8件で、被害総額は2,860万円となっています。 この日は一日警察署長のなるみさんと防犯ボランティア団体の伊那エンジェルス隊などが、箕輪町のショッピングセンターで特殊詐欺被害防止の啓発を行いました。 なるみさんは、訪れた人たちに「詐欺に注意して下さい」とチラシを配っていました。 年末特別警戒は、12月末まで行われます。

-

平澤豊満町長 任期満了で退任

2002年の11月から3期12年、箕輪町長をつとめてきた平澤豊満町長は、28日任期満了となり、役場をあとにしました。 退任式には、役場職員100人が出席しました。 平澤町長は、「かぜもひかず充実した12年間だった」と振り返り、「スピード・コスト・チェンジ・サービスの意識を忘れず日々の業務に取り組んでほしい」と職員によびかけました。 平澤町長は、ねぎらいの花束を受け取り職員に見送られながら役場を後にしました。 退任式を前に、白鳥一利副町長の立ち合いのもと、16日の選挙で初当選した後任の白鳥政徳さんに町長の事務が引き継がれました。 ふたりが事務引き継ぎ書に署名・捺印し、最後は握手を交わしました。 白鳥新町長の任期は、29日から4年間で、12月1日に初登庁します。

-

メンズ おしゃれ講座

箕輪町は、結婚式やパーティなどでの服装を学ぶ男性を対象にした「メンズ おしゃれ講座」を、昨夜、箕輪町交流センターで開きました。 26日夜は、箕輪町内を中心に10人ほどが参加しました。 結婚相談などを受け付けているハッピーサポートみのわの利用者から、好印象を与える着こなしを学びたいとの声を受けて、一般を対象に、初めて開かれました。 今回は、結婚式の披露宴やパーティなどでの秋冬の着こなし方がテーマです。 講師を務めたのは、AOKI箕輪店の市川 康正さんです。 講座では、参加者の3人がモデルになりました。 礼服やジャケットなどを着こなしたモデルが登場すると、参加者から拍手が起きていました。 市川さんは、「パーティなどでは、ポケットチーフを添えるだけで華やかな印象になります」とアドバイスしていました。 参加者もこれにならってポケットチーフを入れていました。 ハッピーサポートみのわでは、メンズおしゃれ講座の春夏編も企画したいとしています。

-

箕輪南小学校 地域の生産者と給食試食会

箕輪町の箕輪南小学校で、27日、給食の食材を提供している地域の生産者などを招いて、試食会が開かれました。 町内の小学校にホウレンソウを提供している、松島の農家、黒木一郎さんです。 この日は、町内の生産者や給食関係者が箕輪南小学校を訪れ、児童と一緒に給食を食べました。 試食会は、生産者と直接話すことで給食や地産地消に関する理解を深めてもらおうと毎年開かれています。 箕輪町では、小中学校の給食の食材に地元産のものを積極的に取り入れています。 学校栄養士によりますと、収穫期の6月から12月の間は、食材の約7割が、町内で生産されたものだということです。 栄養士などで作る町給食委員会では「年間を通して、町内で生産された食材で給食を作れるような体制づくりをしていきたい」と話していました。

-

農産物直売所にこりこで野沢菜祭

野沢菜漬けのシーズンを迎え、箕輪町の農産物直売所にこりこでは、野沢菜祭を22日と23日の2日間行っています。 特設テントの中には、町内の農家が生産した野沢菜が並んでいます。 1束5キロで、通常420円のところ、祭り期間中は400円で販売します。 野沢菜祭は、旬となるこの時期ににこりこが行っています。 去年は不作のため2年ぶりの開催です。 今年は豊作で出来も良いということです。 祭りではにこりこの職員による浅漬け講習会も開かれました。 容器の中に野沢菜やニンジン、ショウガを入れ、調味料を加えます。 職員は、「調味料を煮立させて、熱いうちに野菜に振りかけるのがコツ」と説明していました。 野沢菜祭は、22日も朝8時30分から農産物直売所にこりこで行われます。

-

箕輪町議会 向山章議員に総務大臣から感謝状

長年に渡り地方自治の振興と発展に貢献したとして、箕輪町議会議員の向山章さんに総務大臣から感謝状が贈られました。 20日に開かれた町議会全員協議会の中で、下原甲子人議長から感謝状が伝達されました。 向山議員は、昭和50年に初当選して以来、通算9期35年あまり町議会議員を務めています。 今回向山議員に贈られたのは、全国の都道府県議会と市区町村議会の議員を対象に総務大臣が贈る感謝状で、県内の町村議会議員では、今年度、向山議員を含め2人が受賞しました。 向山議員は「これまでの経験を活かし、元気な街づくりの一端を担っていきたい」と話していました。

-

パワースポットめぐり

箕輪町郷土博物館は、町内にある寺や文化財などを訪ねるパワースポットめぐりを9日に行いました。 パワースポットめぐりには、20人が参加し、郷土博物館職員から説明を聞きました。 この日まわったのは、無量寺、長岡神社、十沢地蔵尊、高雲寺などです。 長岡神社の隣にある長松寺では、高遠石工、守屋貞治作の延命地蔵と、十王像を見ました。 箕輪町郷土博物館では、平成26年度特別展「箕輪町の知られざる文化財」を開いていて、パワースポットめぐりは、その関連イベントとして開かれました。 博物館では、「町にも知られていない霊験あらたかなパワースポットがある。こうした機会を通じて発信していきたい」と話しています。

-

箕輪町 委員報酬のべ122人に源泉徴収漏れ

箕輪町が体育指導員などに支払う委員報酬で、のべ122人、合計で30万円あまりの源泉徴収漏れがあった事がわかりました。 これは20日に開かれた町議会全員協議会で町が報告したものです。 過去5年にさかのぼり調査したところ、11の委員会の、のべ122人に源泉徴収漏れがあり、合計金額は30万4,268円だということです。 町では、対象者にお詫びと説明の文書を明日発送し、町への納付を依頼するとしています。 少額の報酬は源泉徴収が必要ないと思っていたなど職員の認識不足が原因としています。 町では今後、事務処理について専門家による研修などを行い、職員に周知徹底を図るということです。

-

箕輪町の平澤豊満町長が議会に退任の挨拶

11月28日をもって任期を満了し退任する箕輪町の平澤豊満町長は、20日の町議会全員協議会で、議会に対し退任の挨拶をしました。 平澤町長は、3期12年を振り返り、印象に残った事のひとつとして職員の意識改革をあげました。 平澤町長は「スピード、コスト、チェンジ、サービスというキーワードを使って企業的なセンスのもとに行政運営をしてきた。職員の意識改革で行政の内容、職場の雰囲気ががらりと変わった事が非常に印象的だった」と話しました。 また、議会に対し「基礎は作ったので、議会も一丸となって、地方の再生と日本に誇れるまちを目指してほしい」と呼びかけました。 平澤町長は2002年の初当選から3期12年、箕輪町の舵取りをしてきました。 退任式は、任期満了となる今月28日に行われます。

-

しめ飾り製作ピーク

今年も残すところ1か月余りとなり新年を迎える準備が始まっています。 箕輪町の信州縁起物製作所では来年用のしめ飾りづくりが行われています。 製作所では10月から本格的に作業が始まりピークを迎えています。 1階の約100平方メートルの倉庫スペースには、8月に青刈りし、乾燥させたわらが天上まで積み上げられています。これらが全て、縁起物の材料として使われるという事です。 2階では60代から70代の10人ほどが専用の機械で縄をない小判やおたふく面などを飾り付けていました。 21年間、飾り付けを担当している井上なつ子さんは、毎年良い年になるよう願いながら作っているという事です。 県内全域のホームセンターやスーパー等に出荷していて、地域ごとに形や飾りを変えて作っています。 こちらの作業スペースでは、飯田地域に出荷する玄関飾りを作っています。伊那で見る物と違いシンプルな飾りとなっています。 大槻清子代表は30年前に会社を始めた頃を振り返り「当時は何もわからず、各地のどんど焼きに行き、それぞれの地域の特色を学び、少しずつ種類を増やしていった」と話しています。 作業は来月下旬まで続き、来月中旬からは、個人からの注文品を作るという事です。

-

県縦断駅伝 上伊那9年ぶり34回目V

第63回長野県縦断駅伝の2日目が16日、松本市から飯田市までの98.5キロで行われました。 初日3位につけた上伊那は、逆転で9年ぶりの総合優勝を果たしました。 上伊那は初日、トップと2分40秒差の3位でゴールしました。 2日目の16日は、松本市の松本城公園を午前8時にスタートし、98.5キロ、10区間でタスキを繋ぎました。 17区、辰野町から伊那市までの16.6kmでは、ふるさと選手、箕輪町出身で富士通の千葉健太さんが力走を見せ、飯田下伊那に次ぐ総合2位としました。 伊那市の中継地点となった長野ダイハツ販売伊那店前には多くの人たちが訪れ声援を送っていました。 21区でふるさと選手で佐久長聖高校出身の大蔵孝典さんが、トップに立つと、後続を引き離しました。 最終22区、岡谷酸素の萩原英雄さんが、そのままトップでゴールテープを切りました。 上伊那は2日間のタイムを合計した総合成績で11時間41分36秒の大会新記録を出し、9年ぶり34回目の総合優勝を果たしました。

-

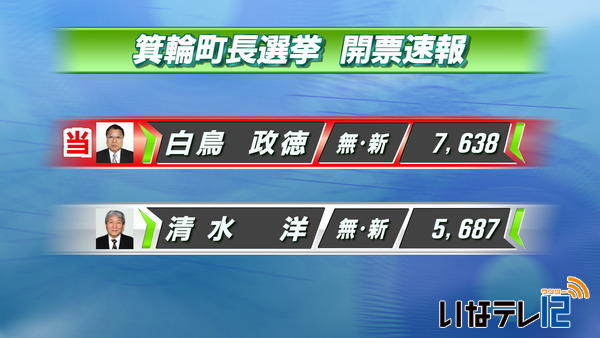

白鳥氏 町長選初当選

任期満了にともなう箕輪町長選挙の投票が16日行われ即日開票の結果新人で前の県松本地方事務所長の白鳥政徳さんが初当選を果たしました。 当選から一夜明けた17日白鳥さんは新たな町政運営に意欲を見せていました。 今回の箕輪町長選挙は新人同士の一騎打ちとなり白鳥さんは7638票を獲得しました。 元県会議員の清水洋さんは5687票でした。 投票率は68.12%で平成14年の前回町長選を8.4ポイント下回りました。

-

箕輪町長選挙 白鳥政徳氏初当選

任期満了に伴い16日に投開票が行われた箕輪町長選挙。 無所属・新人で前の松本地方事務所長の白鳥政徳氏が初当選しました。

-

箕輪町長選 16日投開票

任期満了に伴う箕輪町長選挙は、16日投票が行われ即日開票されます。 12年ぶりとなる町長選。 立候補している2人の新人の両陣営は、15日、町内を隈なく遊説し支持を求めました。 無所属で新人の白鳥政徳さんは、午前8時に地元福与で、選挙戦最終日をスタートさせました。 街頭演説で白鳥さんは「一生懸命町づくりをしてまいります。さらに力強い箕輪町をつくってまいりたい。そういった気持ちが通じたと思っております。」と話しました。 地元での演説を終えた白鳥さんは、町内全域を遊説しました。 要所では街頭演説を行い、力強い町をつくるとアピールしました。 無所属で新人の清水洋さんは午前8時、長田で選挙戦最終日をスタートさせました。 街頭演説で清水さんは「今まで話をしませんでしたが、もし私が落選するようなことがあれば二度と選挙をする気はありません。後を断っての選挙です。」と話しました。 清水さんは、道行くドライバーに支持を呼びかけたほか、遊説で町内を隈なくまわりました。 午後5時に木下から松島を歩いて行進し町政の変革を訴えました。 10日現在の有権者数は、男性9,849人、女性1万74人の合わせて1万9,923人となっています。 14日までに期日前投票を行った人は1,917人で、有権者の9.6%となっています。 今年8月の長野県知事選挙の期日前投票率は11.2%、12年前の町長選挙では期日前投票は行われませんでした。 16日は、町内22箇所の投票所で午前7時から午後8時まで投票が行われ、即日開票されます。 伊那ケーブルテレビでは、町長選の開票速報を午後8時45分から生放送します。

-

松本山雅スタッフが子どもたちを指導

長野日報社主催のサッカー教室が15日、箕輪町のながたドームで開かれました。 15日は、伊那市を中心に年少園児から小学3年生までおよそ50人が参加しました。 教室は、サッカーの楽しさを知ってもらおうと、松本山雅のスポンサーとなっている長野日報社が年に2回開いているものです。 松本山雅FCユースアカデミーのスタッフ3人がコーチを務め、パスやドリブルなどを指導しました。 他に、6対6のミニゲームが行われ、子どもたちは真剣な表情でボールを追いかけていました。 長野日報社では「今日の体験が本格的にサッカーを始めるきっかけとなり、この地域からJ1で活躍する選手がでてくれればうれしい」と話していました。 子どもたちはおよそ2時間、笑顔で汗を流していました。

-

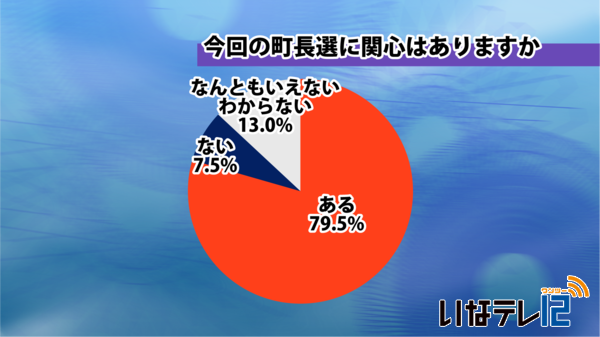

箕輪町長選「関心ある」8割

任期満了に伴い16日に投開票が行われる箕輪町長選挙について、伊那ケーブルテレビでは、有権者200人を対象に電話アンケートを行いました。 それによると、8割の人が今回の町長選に関心があると回答しています。 伊那ケーブルテレビでは、12日と13日の2日間、無作為に抽出した、箕輪町の有権者の1%にあたる200人に電話によるアンケート調査を行いました。 「今回の町長選挙に関心がありますか」との問いには、79.5%が、「関心がある」と回答しています。

-

山雅J-1昇格祝いグリーンシャワー

松本山雅のJ―1昇格を緑の紙テープ、グリーンシャワーで祝おうと、伊那谷のサポーターが参加している南信ペーニャは、テープづくりに追われています。 13日から作業が始まりました。 箕輪町松島の飲食店、地球の食卓には、南信ペーニャに参加しているサポーターや一般が集まって、紙テープづくりに精を出しています。 松本山雅後援会から協力要請があり、1万2千本のうち、600本を手伝います。 山雅カラーの紙テープの芯を抜き、1本を2つに分けるため、切ってまき直します。 600本から1200個が出来上がる計算です。 23日に松本市のアルウィンで行われる最終戦後に選手たちが場内を一周するイベントで、グリーンシャワーと題してサポーターが一斉に紙テープを投げ入れる予定です。 作業は、16日日曜日にも伊那市の花月旅館で行われる予定で、南信ペーニャでは、協力を求めています。 詳しくは、南信ペーニャのブログをご覧ください。

-

箕輪町長選挙 候補者に聞く (下)

箕輪町長選挙立候補者に新しい図書館建設計画について届出順に考えを聞きました。 箕輪町は、3月に松島のJA上伊那箕輪町支所を候補地とする新しい図書館の建設計画を示しました。 敷地面積は約5千平方メートル、JAや商工会が入る複合施設で事業費は10億円を計画しています。 町では7月に図書館建設の賛否を問う住民アンケートを行い、結果 賛成が65.7%、反対が16.8%、どちらとも言えないが17.5%でした。 白鳥政徳さん 「今までのアンケートが全てだめだとか拙速だとかいうつもりはないです。 かなり長い期間検討も重ねていますし住民の皆さんからの期待もあると思っていますので私がその決めたプロセスと理由が納得できれば次の段階に進めたいと思います。」 清水洋さん 「あまりにも住民の意見が考慮されていないのではないでしょうか。 言い方は悪いですが“ここまでの間にやらなければいけないからやりましょう”というふうに私には映ってしょうがない。 一旦白紙に戻してさらに検討するなかで考えていきたいと思います。」 今後の議論の進め方について2人は次のように話します 白鳥さん 「機能としてはたくさん付けたいです。 そうするにはいろんな方の意見を聞いてつくらなければいけないということと民間施設との融合、民間の力とか考え方とつくろうという図書館が全体として世の中に発信できるかということが決め手だと思います。」 清水さん 「町民全体的な議論が足りていないと思っていますので広範な意見を聞くべきだというふうに考えます。 ワークショップでもいいですし委員会でもいいですしそういったものを立ち上げて意見を聞き皆さんに説明していくという格好を考えたいと思います。」

-

箕輪町長選挙 候補者に聞く (上)

6日投開票の箕輪町長選挙に立候補した2人に、届出順に主な政策と平澤町政について聞きました。 前の県松本地方事務所長の白鳥政徳さん。 白鳥さんは、最初に取り組みたい課題として少子化、人口減少問題を揚げ、専門委員会を設置するとしています。 「一番最初はやはり少子化人口減少対策をスタートさせるということだと思います。 “みのわ未来委員会”をつくるとか“少子化総合対策”であるとか“相談室”をつくるとか、それはやろうと思えばすぐできることなのでそこをまずやります。」 元県議会議員で、会社役員の清水洋さん。 清水さんは、「すべての人に優しい町」を基本理念に、少子化対策として町独自の奨学金制度の創設を掲げています。 「“箕輪型の奨学金制度”をつくりたいと思っています。 箕輪型というのは一定の手続きさえ踏んでくれれば全額は返さなくてもいいというもので箕輪にお子さんが帰って来てくれて住んでくれて働いてくれるという前提で応援をしていきたい。」 平澤町政、白鳥さんの評価です。 「平澤町政によって行政が企業的な要素、行政経営という概念を取り入れて進めてきたことはかなり評価しています。 しかし時代は変わります。求めるものも変わりますので私は先人の皆さん、また平澤さんの上に立って新しい町をつくるということだと思います。 もちろん踏襲するものもあるでしょうし新しく改革したり変化をつけなければいけないものもあります。」 平澤町政、清水さんの評価です。 「総合的にはやはりひとつの箕輪の時代をつくったという意味では評価はあっていいかと思います。 ただ私自身違和感を感じているのは行政の手法です。特にトップダウンの手法が皆さんの声を生かす行政というよりは町長の意向を反映するという町政運営だと思っています。 そういった意味では評価する面、評価しない面、是々非々という言い方になるかと思います。」

-

箕輪町長選挙告示 新人2人の一騎打ち

任期満了にともなう箕輪町長選挙が11日告示されました。 町長選挙には共に無所属で新人の白鳥政徳さんと、清水洋さんの2人が立候補し、12年ぶりの選挙戦へと突入しました。 町長選挙に立候補したのは届出順に、前の松本地方事務所長で無所属・新人で福与の白鳥政徳さん60歳と、元県議会議員で無所属・新人で松島の清水洋さん61歳の2人です。

277/(日)