-

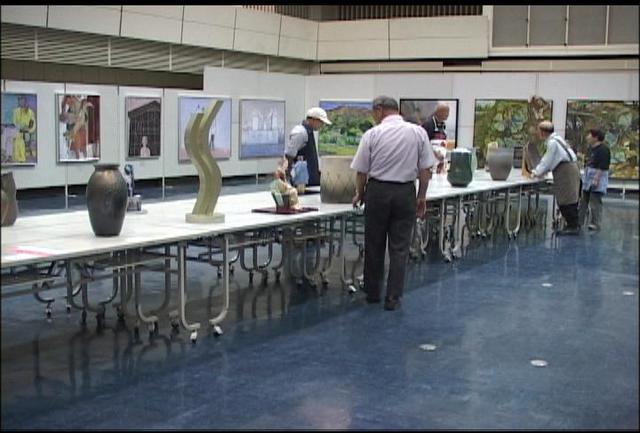

みのわ美術展始まる

みのわ美術会による美術展が16日から、箕輪町文化センターで始まりました。

会場には、会員と一般公募合わせて31人の作品56点が並んでいます。

みのわ美術会は、日展など中央で活躍する箕輪町の作家41人でつくる美術会で、毎年展示会を開いています。

作品は日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門で、工芸では陶芸、人形、染色など多彩な作品が展示されています。

去年の展示会以降に制作した新しい作品を出品していて、力作がそろっているということです。

第15回の今年は、みのわ美術会の元会長で、10年前に亡くなった染色家の小林一博さんのコーナーを設けています。

展示しているのは「水の形」という作品で、小林さんが使っていた道具や下絵などもあります。

みのわ美術展は19日(日)まで箕輪町文化センターで開かれています。 -

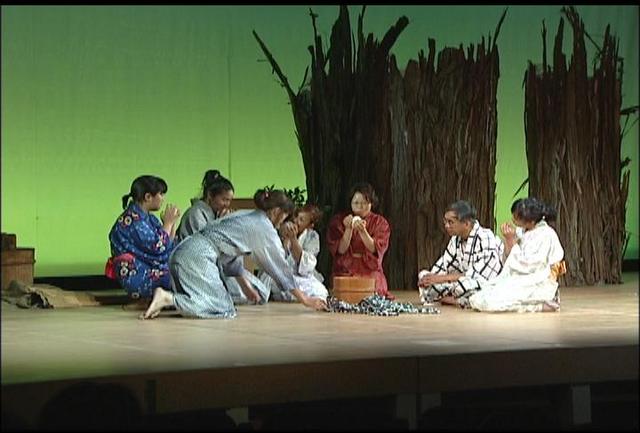

職業訓練受講者が演劇発表

ホームヘルパーの資格取得のため国の支援を受けながら学んできた受講生によるオリジナルの演劇発表が14日、箕輪町文化センターで行われました。

受講生は3月から資格取得のため専門知識などを学ぶ一方で同じ道を歩もうとする者同志、一体感を高め、コミュニケーション能力をつけようと、演劇の練習にも取り組んできました。

1 4日はその集大成として、発表会が開かれ、会場には受講生の家族など、およそ40人が集まり劇を鑑賞しました。

受講生は20代から40代までの男女18人でうち4人がブラジルなどの外国人です。

講習の合間に劇の台本を考えたり、練習をしてきたほか、舞台セットも自分たちでつくりました。

受講生らは、観客を前に堂々とした演技を披露していました。

ホームヘルパーの資格取得を目指していた受講生18人は、箕輪町の上伊那医療生活協同組合が運営する介護施設で実習などを行い専門知識を身につけてきました。

受講にあたっては、国の緊急人材育成・就職支援基金事業が活用され、受講期間中の生活費と受講費の支援を受けてきました。

6ケ月間の講習を終え全員がホームヘルパー2級の資格を取得したということで、今後は、介護分野での就職活動に役立てていくということです。 -

上古田保育園児が大根の種まき

箕輪町の上古田保育園の園児が14日、保育園近くの畑に大根の種をまきました。

この日は、上古田保育園の園児およそ60人が、保育園近くの畑に大根の種をまきました。

上古田保育園では、食育の取り組みとして、園児たちがジャガイモや大根などの野菜を育てています。

大根の種まきは毎年この時期にしていて、子どもたちは、保育士から種を受け取ると、ふた粒ずつ、種をまいていました。

その上に土をかけ、水をかけました。

大根は11月中旬に収穫し、おでんなどにして味わう予定です。 -

清水洋氏箕輪町長選挙出馬せず

住民有志グループなどから11月の箕輪町長選挙に推す声が出されていた、元長野県議会議員の清水洋さんは、13日、取材に対して出馬しないとの考えを示しました。

清水さんは取材に対し、「痛恨のきわみ、状況が許すなら出馬したかったと」話しました。

理由として「経営する会社が忙しくなってきた事など諸般の事情」と説明しました。

自身の後援会には、「12日、町内で幹部会を開き出馬しない意思を伝え、了承をされた」ということです。

任期満了にともなう11月の箕輪町長選、現在、正式に出馬を表明しているのは現職の平沢豊満さん一人だけです。 -

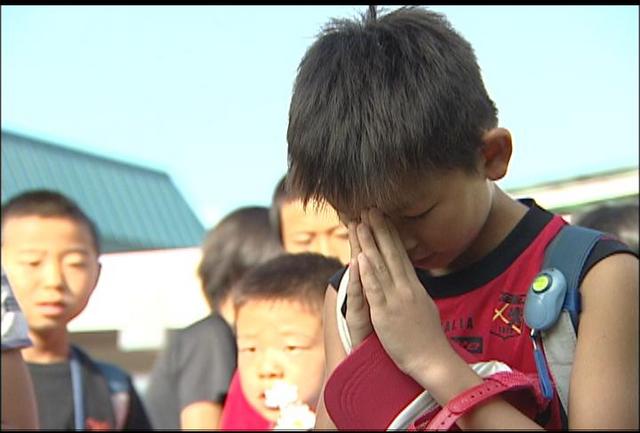

箕輪中部小 直江津遭難慰霊の日

68年前、修学旅行で高波にさらわれ5人が亡くなった中箕輪国民学校の直江津遭難事故。

箕輪中部小学校では、海で亡くなった5人の冥福を祈ろうと、13日児童らが慰霊碑に花を手向け手をあわせました。

13日朝、児童らは花を手に登校し校庭東側に立つ慰霊碑に供え手を合わせていました。

この献花は毎年児童会が中心となり行っていて碑の前には長い列ができていました。

修学旅行での事故は、今から68年前の昭和17年9月13日に起こりました。

中箕輪国民学校、現在の箕輪中部小学校の6年生が、新潟県直江津の海を訪れ、高波にさらわれ5人が死亡したものです。 -

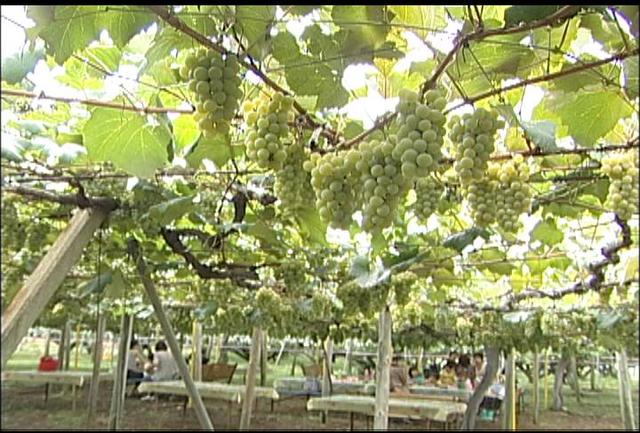

ぶどう狩り 雅秋園オープン

箕輪町福与の果樹園「雅秋園」が、13日から今シーズンの営業を始めました。

オープン初日となった13日は、早速、近隣市町村などから、親子ずれなど多くの人が訪れ、ぶどう狩りを楽しんでいました。

90アールの畑に、ナイアガラやデラウエア、コンコードなどが植えられていて、この3品種については、大人500円、小学生250円で、一日中ぶどう狩りを楽しめます。

今年は、霜の影響もなく良い出来ということです。

ぶどう狩りは、9月下旬までがピークで、園は10月10日頃まで開かれる予定です。 -

ふれんどわーく安全祈願祭

箕輪町沢にある箕輪町障がい者就労支援センター「ふれんどわーく」の移転、新築工事の安全祈願祭が13日に行われました。

式には、箕輪町社会福祉協議会や町の関係者など、およそ20人が出席しました。

新しい建物は、現在使用している建物が、老朽化していること等から建設されます。

現在の建物の西側に建設され、構造は鉄骨造り1部2階建てで、延べ床面積は、およそ493平方メートルです。

事業費はおよそ1億1千万円で、4分の3は国等の補助を受ける計画です。

ふれんどわーくを運営する、箕輪町社会福祉協議会の柴財埜会長は「企業からの仕事の依頼も増える傾向にある。より働きやすい環境になり、利用者に喜ばれる施設にしていきたい」と話していました。

新たしい建物は、来年3月15日完成予定となっています。 -

ふな取りどろんこ天国

箕輪町公民館松島分館が主催する「ふな取りどろんこ天国」が12日、箕輪町の田んぼで行なわれました。

このふな取りどろんこ天国は、7年前から毎年行われていて、今年は区民およそ100人が参加しました。

松島の有賀正信さんが、減反で休耕田となっている田んぼでフナを育てていて、フナ取りの機会を提供しています。

春先から育ててきたフナは4センチほどに成長していて、子ども達がドロだらけになって捕まえていました。

バケツいっぱいに取ったフナは水槽で飼ったり甘露煮にして味わうという事です。

松島分館では、地区の子供達の交流の場、親子が触れ合う機会を提供したいと話していました。 -

フェスティバルずっとそばに

箕輪町のソバを使った地域おこしイベント「フェスティバルずっとそばに」が12日、箕輪ダム下流の花の広場で初めて開催されました。

このイベントは、ソバを使った地域おこしを町全体に広げようと、町が初めて企画したものです。

このうち、絶叫コンテストでは、出場者がソバの花に囲まれた特設ステージで声の大きさ等を競いました。

家族への感謝の気持を木遣りで表現した、山梨県の小学6年生、斉藤多英さんが優勝しました。

この他に、会場では、町内のソバ打ち愛好者グループ5団体がそれぞれ自慢のソバをふるまいました。

訪れた人たちは、受付をすますと、専用の容器をもらい、それぞれテントを回り、食べ比べていました。

主催者によると、用意したおよそ500食のソバは、開始から2時間ほどで無くなったということです。 -

箕輪町長町政2期の自己評価「合格点」

箕輪町の平澤豊満町長は、9日開かれた箕輪町議会一般質問で、町政2期の自己評価について、「合格点はいただけるのではないかと評価している」と述べました。

町議会一般質問で、議員から町政2期の自己評価について質問がありました。

平澤町長は、「2期目は第4次振興計画の達成に向けて取り組んできた」とし、振興計画の項目ごとに達成度を評価しました。

福祉や子育て支援、安心・安全のまちづくりは9割達成、協働のまちづくり、次世代を担う人材育成は8割達成としました。

都市基盤整備では、土地利用計画が遅れたことから、「若干弱かった」と話しました。

平澤町長は、11月に行われる箕輪町長選挙への出馬を表明しています。

3期目に向けて政策的な修正はあるかとの議員の質問には、「3期目は集大成。現時点で修正は考えていない」と答えました。 -

劇団「歩」が公演前に稽古

9月11日土曜日と12日日曜日に箕輪町文化センター付属劇団「歩」による公演「楽屋」が開かれます。

10日夜は団員らが、町文化センターで、公演を前に通し稽古をしていました。

劇団「歩」による公演「楽屋」は、様々な理由で死んでしまったかつての女優たちが、亡霊となって楽屋にはいりこむという設定で物語が進みます。

そこには主役を演じたかったが主役になれないまま病気で死んだり、志半ばで役者人生を断たれた女優たちの怨念がこもっていて、それぞれのプライドをかけた役者間の争いが見どころとなっています。

演出の飯島たかしさんは、「今回の公演では、どこまで人間の根幹に迫れるかを試してみたい」と話しています。

劇団「歩」による公演「楽屋」は11日土曜日と12日日曜日に、箕輪町文化センターで開かれ、入場料は大人が1000円、高校生以下は500円となっています。 -

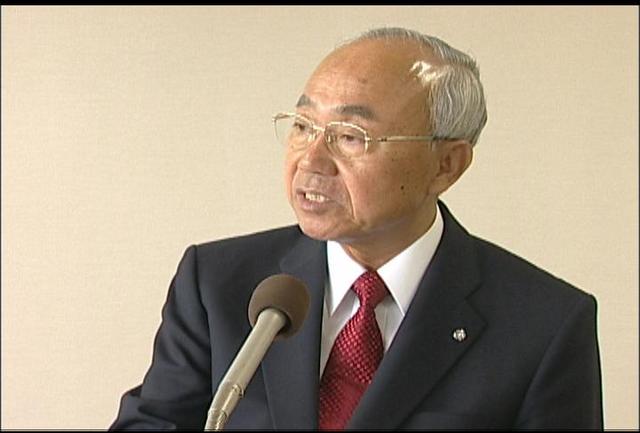

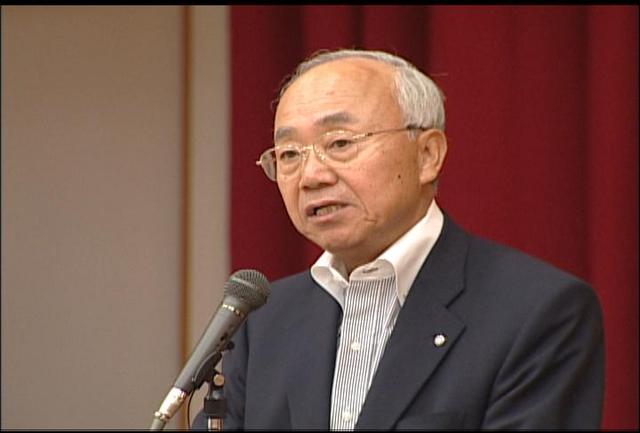

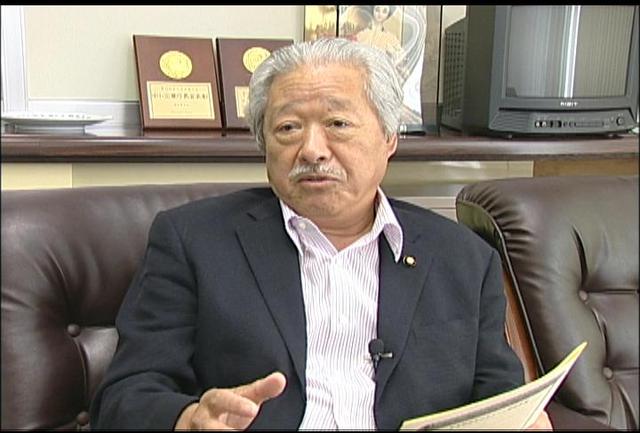

平澤豊満氏町長選出馬表明

任期満了に伴い11月に行われる箕輪町長選挙に現職の平澤豊満さんが立候補する事を表明しました。

平澤さんは7日、箕輪町役場で記者会見を開き正式に3期目を目指し出馬する事を表明しました。

「後援会の臨時総会を開いて後援会の意向と、町民のみなさんのご意見を聞いて次期町長選の立候補を決意した。今まで取り組んできた行財政改革をさらに強力に推進し、民意重視の町政を進め、箕輪町を活力あふれる元気な町、住んでいてよかった、住んでみたい町にする事が町民のみなさんが私に求め期待している事と強く認識している」と話しました。

立候補を表明した平澤さんは69歳。

慶応義塾大学卒業後、昭和40年にセイコーエプソン株式会社に入社し取締役などを務め平成14年10月に退任。 平成14年11月の町長選挙で初当選。平成18年は無投票で2期目の当選を果たしました。

町長職の他、上伊那福祉協会会長や全国町村下水道推進協議会長野県支部長などを務めています。

今後の政策として、今年スタートしたセーフコミュニティの認証取得やグリーンツーリズム事業を充実させ都市との交流による町の賑わいづくり、箕輪町の新しい図書館づくりをあげています。

また、来年度、「高齢者の生涯現役」施策を始めたいとし、「ポイント制を利用し高齢者が自発的に張り合いを持てるような施策をしたい」としています。

また、3期目を最後の年にしたいとしています。

「3期が限度だと思う。3期を区切に今までの町政執行の集大成をしたい」と話しました。

町長選をめぐっては、候補を擁立する動きはありますが、現在のところ平澤さんの他に立候補を表明した人はいません。

任期満了に伴う箕輪町長選は11月9日告示、14日投開票となっています。 -

元県議の清水氏「早い時期に考え方を詰めたい」

任期満了にともなう11月の箕輪町長選。

出馬がとりざたされている元長野県議会議員の、清水洋さん(57)は取材に対し「早い時期に考え方を詰めたい。」と述べました。

箕輪町松島在住で元県議の清水さん。

町民有志から町長選への出馬を求める声が出ています。

縲恊エ水さん縲・br>「私がいろんなところで話を聞くなかで支持していただいている方の6縲・割が町長選に向けてがんばったらどうだということを言っていただいていることは事実です。

正直申しまして自分は県議選に向けていろいろやってきたわけです。

いろんな準備もそういうつもりで方向的にはやってきたので、ここで急にそういう声をいただいて舵をきるというのは、とまどっているというのが正直なところかもしれません。

長野県政も阿部さんになり大きくかわっていこうとしているわけですから、そんな時にやっぱり自分の働く場所も、そっちかなという気もないことはないですし、なによりも実は製造業の出身の県議は今でもいないんですね。

そういう声を届ける使命というのが自分にあるのかなという気もあったりもします。

ただもう一つ考え方によれば私自身がこれから政治家として生きていく道があるとすれば、それは県であろうと町であろうと地域の皆さんに本当に幸せになってもらう。そのためにがんばる舞台にはかわりはないので、そこについては考えてみようかなという気持ちでいることも事実です。」

清水さんは町長選について、仕事の状況のほか家族、後援会の考えなどを聞き、早い時期に考え方を詰めたいとしています。 -

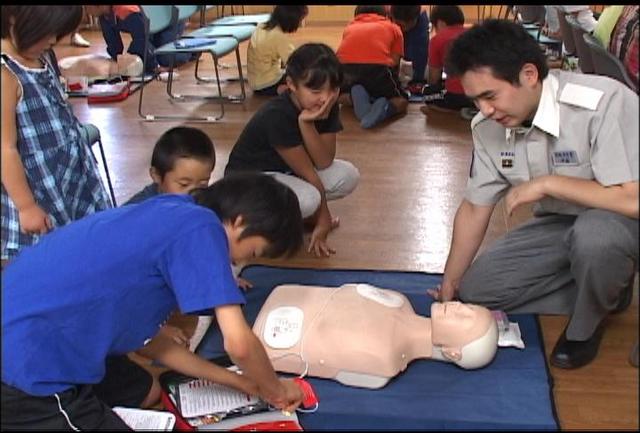

小中学生を対象にした救急救命講習会

箕輪町で5日、小中学生を対象にした救急救命講習会が開かれ子供達が心肺蘇生法などを学びました。

講習を受けたのは、箕輪町の太鼓グループみのわ太鼓ジュニアのメンバー24人です。

太鼓の講師をしている荻原大輔さんが、箕輪消防署の署員だったことから講習会が開かれました。

講習を受けたメンバーのほとんどが小学生で、小学生を対象とした救命講習が行われるのは上伊那では初めて、県内でもめずらしいという事です。

胸の圧迫では、「膝をたてて、腕をまっすぐ伸ばし、自分の体重をかけてしっかり押す事」と署員から指導を受けていました。

また、現在箕輪町内のすべての小中学校に設置されていているAEDの扱いかたも学びました。

箕輪消防署では、「小さな頃から救命法の基礎や手順を身につけてもらいたい」と話していました。 -

平澤箕輪町長 町長選出馬に意欲

箕輪町の平澤豊満町長は5日、松島コミュニティセンターで開かれた、自らの後援会臨時総会で、次期町長選について、「前向きに考え決定する」との述べ出馬への意欲を示しました。

臨時総会には、約220人が集まり平澤町長の3期目の出馬を要請しました。

臨時総会で唐澤哲郎後援会長は、初心にかえり、行財政改革を進めるとともに、今までの経験を発揮してもらいたいと述べました。

平澤町長は7日火曜日に記者会見を開き正式に出馬表明する見通しで具体的な政策も発表する予定です。

任期満了に伴う箕輪町長選は11月9日告示、14日投開票となっています。 -

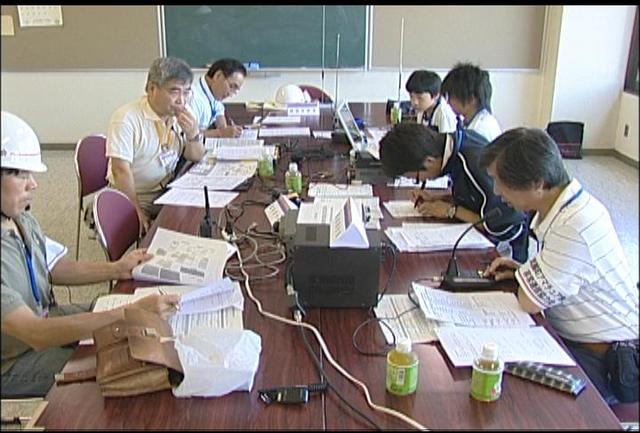

箕輪町アマチュア無線通信訓練

災害時にアマチュア無線を使って情報収集を行う通信訓練が4日、箕輪町役場を中心に行われました。

通信訓練を行ったのは、箕輪町アマチュア無線非常通信協力会のメンバー15人です。

協力会は、災害時にケータイ電話や家庭電話がつながりにくくなるため、アマチュア無線を使って円滑な情報のやり取りを行うことを目的に組織されました。

4日は、震度5以上の地震が発生し、町内で負傷者や被害がでていることを想定し訓練を行いました。

協力会は、箕輪町災害対策本部からの出動依頼をうけ、指示をだす統括本部と各地の被害状況を調査する班に分かれ、情報収集を行いました。

統括本部には、災害現場の情報が次々と現場から寄せられていました。

箕輪町アマチュア無線非常通信協力会では、停電時や夜間を想定した訓練も行っていきたいと話していました。 -

箕輪町福与で福祉避難訓練

箕輪町で4日防災訓練が行われ、地区ごとに災害発生時の対応を確認しました。

このうち福与区では、福祉避難訓練が行われました。

箕輪町では、災害時に要介護者や高齢者の避難を地域住民が協力して行えるよう、去年から地区単位で福祉避難訓練を行っています。

訓練が始まると、常会ごとに集会所に集まり、要介護者や高齢者、けが人など救助の必要な人を車イスなどに乗せ福与公民館に避難しました。

公民館に避難すると、障害者や車イス利用者、妊婦などに分け、それぞれの状況に対応した福祉避難室へと移動しました。

公民館では、箕輪町社会福祉協議会による車イスの講習会が行われ、参加者が使い方を確認していました。

田中眞一区長は「今まで福祉器具を使った訓練はしていなかった。良い経験になったと思う」と話していました。

参加したある男性は「実際同じ動きができるかはわからないが、流れが確認できたのでよかった」と話していました。 -

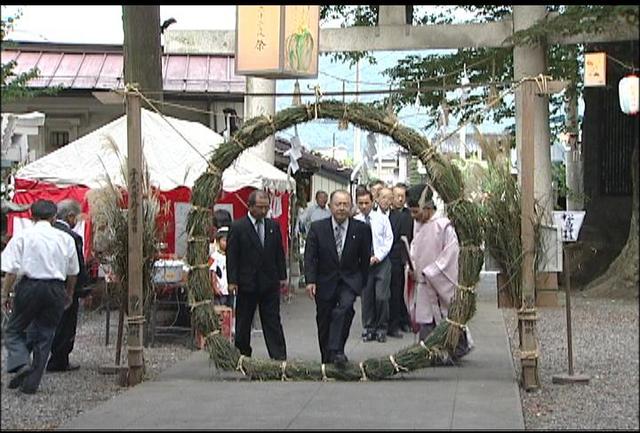

二十二夜祭で健康や家内安全願う

健康や家内安全などを願う二十二夜祭が31日箕輪町の松島神社で行われました。

二十二夜祭は、健康や家内安全など月に祈願すると、ご利益があるとされている、行事です。

箕輪町の松島神社には、

茅の輪が用意され参拝に訪れた、人たちが、左、右、左と8の字を

書くように茅の輪をくぐっていました。

茅の輪をくぐりぬけると、半年間の罪やけがれが払えるといわれています。

松島神社の二十二夜祭では、紙の人形に祈願し体の悪いところをなおすという風習、形代祈願も行われました。

形代祈願は紙の人形に名前や生年月日などを書き、それに3回息を吹きかけます。

その人形を体の悪いところにあてると、よくなるというものです。

松島神社には多くの人が訪れ、それぞれ願い事をしていました。 -

箕輪町議会9月定例会開会

箕輪町議会9月定例会が1日開会し、一般会計補正予算案など19議案が提出されました。

一般会計補正予算案は、2億2,217万円を追加するもので、主なうちわけは、▽町道7号線などの道路の改良事業に4千270万円、▽福祉灯油券の配布に550万円、▽住宅用太陽光発電の設置補助に280万円、▽町指定文化財の箕輪南宮神社の樹木の保存に55万円などとなっています。

箕輪町議会9月定例会は、9日、10日に一般質問、17日に委員長報告・採決が行われ閉会する予定です。 -

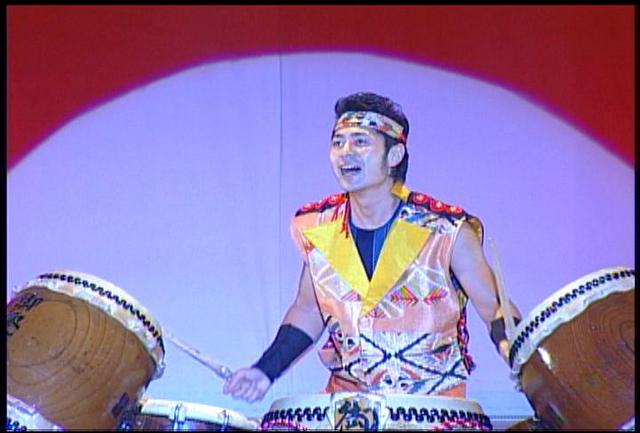

日本の太鼓inみのわ

県内外の太鼓グループが共演するイベント「日本の太鼓inみのわ」が8月28日箕輪町文化センターで開かれた。

日本の太鼓inみのわは、太鼓をこの地域に普及させようと平成8年から毎年開かれている。

今年は地元、みのわ太鼓保存会や県内外から合わせて8団体が参加し力強い音を響かせた。

公演は2部構成で行われ、第二部では御諏訪太鼓の家元、故小口大八さんの3回忌公演として、小口さんとゆかりのある4団体が出演した。

上田市の満願寺の住職、堀川宥玄さんは、般若心経を唱えながら「祈り」を、小口さんの孫で太鼓奏者の山本真琴さんは、代表曲「阿修羅」を演奏し、力強いバチさばきを見せていた。 -

無量寺の石仏 町審議委員などが視察

箕輪町の文化財保護審議会は31日、北小河内にある無量寺の宝筐印塔の視察を行った。

文化財保護審議会のメンバーや地元の住民など約20人が視察した。

町の文化財に指定されている無量寺の宝筐印塔を県の宝「県宝」に指定してもらうよう、6月2日付で地元北小河内から町に要望が出され、それをうけ町の審議会が視察した。

伊那市文化財審議委員会の竹入 弘元委員長が解説した。

町文化財保護審議会では、「視察結果や県宝に指定されている他の石造物の見学をふまえ、審議会で結論をだしていきたい」と話していた。 -

小川秋實院長退職辞令交付式

平成11年から11年間、伊那中央病院の院長を務めてきた小川秋實さんの退任式が31日、行われた。

31日は、退職辞令の交付式と退任式が行われ、小川さんに伊那中央行政組合の白鳥孝組合長から、退職辞令が手渡された。

小川さんは、「この11年間は働きがいのある満ち足りた日々だった。新しい院長のもと、伊那中央病院が発展し続けることを願っている」と話した。

白鳥組合長は、「伊那中央病院が中核病院として確固たる存在を確立できたのは小川先生のおかげ。勇退は残念だが、伊那中央病院の新たなる発展にご尽力いただけたらありがたい」と話した。

小川さんは現在76歳。東京大学医学部の卒業後、昭和53年に信州大学医学部の教授になった。

平成7年から5年間、信大の学長を務めたのち、伊那中央病院の前身となる伊那市営伊那中央総合病院の院長に就任、それから31日までの11年間、伊那中央病院の院長を務めてきた。

また、去年4月には春の叙勲、教育研究功労で瑞宝重光章を受章した。 -

3年ぶり復活 児童会まつり

箕輪町の箕輪東小で30日、児童会主催による「児童会まつり」が行われた。

児童会まつりは、児童達からの要望で、今年3年ぶりに復活した。

祭りには、射的や物当てクイズなど委員会ごとに企画した催しが用意された。

このうち給食委員会は、箱の中身を当てる「物当てクイズ」を企画した。

児童らは、恐る恐る手を入れ中の物を予想した。

図書委員会では、本あてクイズを企画した。

風船を割って中の紙に書かれている本を探すゲーム。

図書館にある約5,500冊の本の中から1冊の本を探していた。

箕輪東小の山岸敬明校長は「楽しむ側と楽しませる側が1つになって取り組んでいて感動しました」と話していた。 -

箕輪町認知症キャラバン・メイト養成講座

認知症の人やその家族を地域で見守り支援する、認知症キャラバン・メイトの養成講座が、26日、箕輪町役場で開かれた。

26日は町内から40人ほどが参加した。

認知症キャラバン・メイトは、地域で認知症サポーターを養成するリーダーで、箕輪町では、平成19年度からこの養成講座を開いている。

26日は、参加者が講演を聞いたり、グループワークなどを行いました。

講演した伊那中央病院の栢沼 勝彦医師は、「認知症は現在治せない病気だが、治療により症状の進行を遅らせることはできる。早期診断・早期治療が大切」と話していた。

講座を受講すると、修了証が交付され、キャラバン・メイトに登録される。

箕輪町では、現在、キャラバン・メイトに133人が登録し、認知症サポーターは、830人ほどいるという。 -

箕輪セーフコミュニティ対策委員会設置

行政と住民が協働で安全安心のまちづくりに取り組んでいる箕輪町は、セーフコミュニティの世界認証取得に向け、具体的な仕組み作りをする対策委員会を設置する。

これは、27日夜、箕輪町役場で開かれた箕輪町セーフコミュニティ推進協議会で決定した。

箕輪町は、平成24年度中に世界保健機関WHOによるセーフコミュニティの認証取得を目指している。

今回設置する対策委員会は、交通安全、子どもの安全、高齢者の安全、くらしの安全、自殺予防、外傷調査の6つ。

町民の死亡原因に事故や自殺が多いこと、町民を対象に行ったアンケートで、安全安心のために取り組む重点事項として交通安全への関心が高かったことなどから、6つの対策内容を決め、委員会を設けることにした。

対策委員会は9月以降に設置し、現状把握、対策の検討などに取り組むという。

会議ではこのほか、セーフコミュニティのモデル地区として北小河内地区を指定することも報告されました。

モデル地区では今後、危険箇所調査や討論会などを行う。 -

箕輪中部小で遭難の碑に献花

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山遭難事故から27日で97年が経った。

高等小学校跡地にある箕輪中部小学校では、今年も児童たちが遭難の碑に花を手向け、手を合わせた。

27日朝、児童たちは花を持参して登校し、校舎東側に建つ遭難の碑の前に供え、静かに手を合わせていた。

この献花は、児童会が中心となり毎年行なっていて、碑の前には長い列が出来ていた。

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山は、大正2年8月26日に高等科2年の男子25人と同窓会員9人が行った。

頂上付近で天候が悪くなり、小屋は壊れて無く、石垣に材木を斜めに渡し、その上にハイマツを置き、ござや合羽をのせて急ごしらえの小屋をつくり泊まった。

しかし、その後も続く暴風雨と寒さで27日の朝1人が亡くなり、安全な場所を求め下山を始めたが、赤羽校長も含め合わせて11人が亡くなるという大惨事となった。

事故から13回忌の年にあたる大正14年7月に残った同級生により駒ケ嶽遭難の碑が建てられその碑の前で法要が営まれた。

中部小学校では、11人が亡くなった8月27日に全校児童が献花をして、遭難供養と安全を祈願している。

箕輪中部小学校では、9月13日、昭和17年に直江津で起きた海での遭難事故の慰霊祭でも児童たちが献花することになっている。 -

りんご・なしの出荷始まる

箕輪町中原のJA上伊那箕輪果実選果場でりんごとなしの出荷が27日から始まった。

箕輪果実選果場には、伊那市から辰野町までの上伊那北部のりんごやなしが集ってくる。

27日から出荷が始まったのは、りんごがつがる、梨は幸水でどちらも去年より3日遅れている。

りんごの選果は、光センサーの選別機で行われる。

パートの主婦たちがキズがあるかないかなどを選別するだけで、熟度や糖度、色つきなどを自動ではかり、4段階に分けられる。

初日の27日は、10キロのケースで80ケースを出荷した。

いつもの年に比べると6割ほどだという。

一方、なしは、10キロのケースで50ケースといつもの半分にとどまった。

上伊那産のりんごやなしは、色がよく、果肉がしっかりしているところが特徴ということだが、猛暑の影響でりんごは、色つきが悪く、なしは熟度が遅れているという。

ただ、全国的にも遅れていることや凍霜害の影響で価格は高めだという。

主な出荷先は、名古屋などの中京方面で、ピークは、9月の初旬を見込んでいるが、トータルの出荷量は、平年より15パーセントほど少ないとJAでは見ている。 -

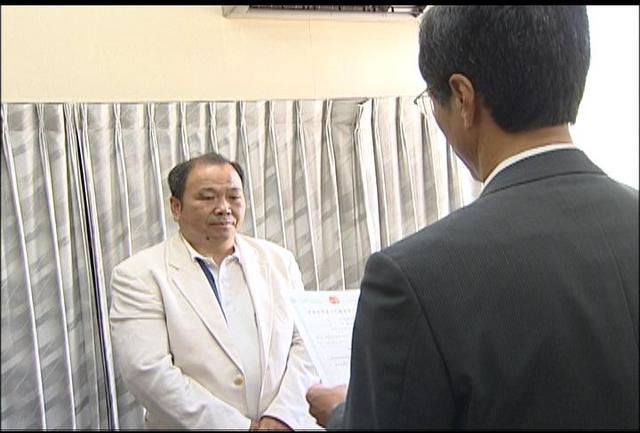

「社員の子育て応援宣言」 2企業が登録

伊那市などで生活雑貨などの販売を行っている株式会社アベニューと、箕輪町の有限会社泰成運輸は、県の制度「社員の子育て応援宣言」の登録企業となった。

25日、登録証の交付式があり、南信労政事務所の中島義則所長から、アベニューの伊藤元郎社長に登録証が手渡された。

「社員の子育て応援宣言」は、事業者が従業員の仕事と子育ての両立をサポートする取り組みを宣言するもの。

アベニューは、配偶者出産休暇を5日間設けることなど、また泰成運輸は完全週休2日制の導入を宣言している。

県ではこの制度により安心して子育てができる職場の環境づくりを広めていきたいとしている。

この制度の登録企業は県内で61社、上伊那では5社となっている。 -

おいしんぼコンテスト

箕輪町の名物料理のアイディアを募集するおいしんぼコンテスト。9月15日が締め切りとなっているが、現在のところまだ応募がない。

おいしんぼコンテストは、箕輪町の名物料理を作り、地域の活性化につなげていこうと、箕輪町商工会や飲食店組合などでつくる箕輪町名物料理研究会が企画した。

応募用紙を町内全戸配布するなどして7月15日から募集をしているが、26日現在、まだ応募がない。

応募資格はプロアマ問わない他、料理のジャンル、素材も限定していない。

応募締め切りは9月15日までで、最優秀賞には5万円相当の商品が贈られる。 -

伊那地域10日連続の真夏日

25日の伊那地域の最高気温は33.7度と16日から10日連続の真夏日となった。

リンゴ農家がリンゴを暑さから守るための作業に追われていた。

同日の伊那地域の最高気温は33.7度で平年より5.7度高くなった。

南箕輪村神子柴のリンゴ農家田中義人さんは、リンゴ全体の色づきをよくするための玉まわしや、実に影ができないよう、葉づみなどの作業に追われていた。

しかし暑さのため一部のりんごに日焼けと呼ばれる、実が黒くなる症状も出てきている。

長野県は、気温が高い状態が続いている事を受け、農作物の管理に注意を呼びかけている。

リンゴなどの果樹は、日焼けが発生しやすいので葉摘み作業では、一度に多くの葉を摘みすぎないようにする。水稲については、高温により成熟期が早まる事が予想されるとして、気温や籾の数を参考にして、刈り取り時期に注意を払うなど注意を呼びかけている。

伊那消防組合によると、6月16日から管内で熱中症により搬送された人の数は35人で、内訳は伊那消防署が18人、箕輪消防署が9人、辰野消防署が6人、高遠消防署が2人となっている。

搬送された35人のうち19人が65歳以上の高齢者となっていて、外出先から帰ってきて、家族が異変に気づいて救急車を呼ぶ事例が多いという。

伊那消防署では、農作業など、外での作業は休憩をとりながら行うこと、水分と塩分の十分な補給を行うことなど注意を呼びかけている。

長野地方気象台によると、長野県の向こう一週間の天気は、高気圧に覆われ最高気温、最低気とも平年より高い見込み。

272/(金)