-

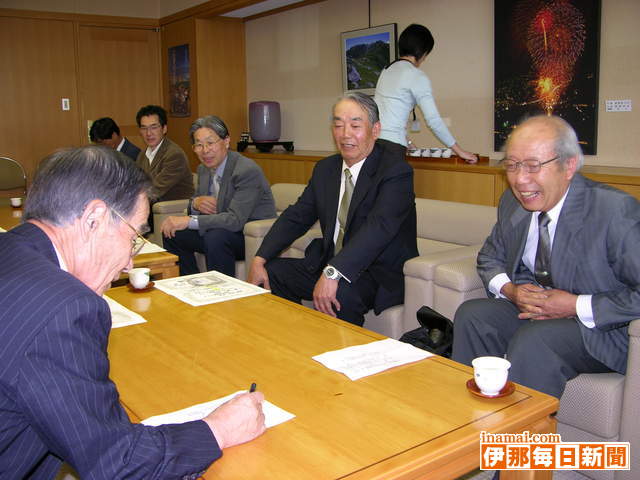

文教企業委員会現地調査

長野県議会文教企業委員会による現地調査が28日から県内各地で行なわれている。上伊那では29日、伊那市の春近発電所と多部単位制・校名変更など今年度から新しいスタートを切った箕輪進修高校を訪れ、報告を受けた。

箕輪進修高校では、荒井和人校長から学校の教育目標、設置課程や生徒数、職員の体制などの報告を受けた。

文教企業委員の「多部制・単位制について一般の人たちはどういうものか理解できないところもあったと思うが、どのような方法で衆知していったか」との質問には、伊那、箕輪、駒ケ根の3地区の学校説明会や北は岡谷から南は豊岡まで中学校での説明会の実施、上伊那地区、下伊那地区の中高校長会や小学校の校長会での学校説明などをあげた。

「インターハイに向けた大会や定通大会などはどのようになっているのか」という質問には、全日制の生徒たちはインターハイに向けた大会に、定時制の生徒たちはどちらか一方を選んで出場できることを説明した。 -

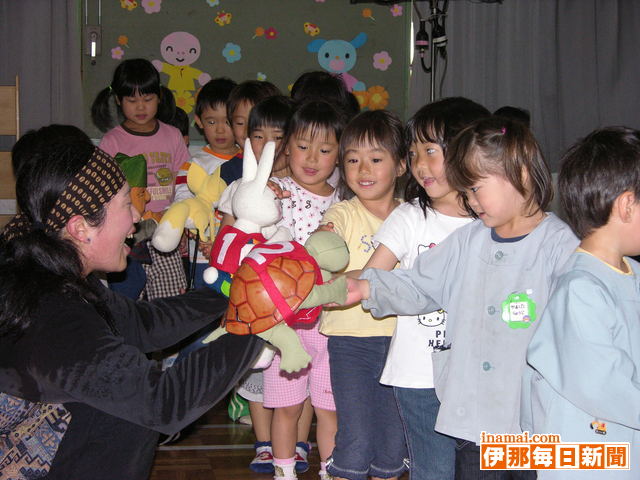

沢保育園児が人形劇観賞

箕輪町の沢保育園に27日、東京都の人形劇団「貝の火」(伊東万里子代表)が訪れ、園児たちに人形劇を披露した。

町内の保育園では毎年人形劇の観賞会を開いており、今年は30日までに同劇団が各園で公演した。

今回の演目は童話の「ウサギとカメ」と「きき耳ずきん」。

ウサギとカメでは園児たちが「カメ君がんばれー」と声援を送ったり、カメがウサギを追いこしてゴールすると「カメ君すごーい」と感心するなど大盛り上がり。

公演の最後には、カメやウサギなどの人形とうれしそうに握手していた。 -

箕輪町商工会総代会

箕輪町商工会は26日、同町の産業会館で総代会を開き、08年度の事業計画案や予算案を承認した。

主な事業計画は▽機械要素技術展への出展(6月)▽源泉所得納税期特例指導会(7月)▽TMOイルミネーション事業(11月)▽クリスマス・年末年始大売出し(12縲・月)▽年末調整事務指導会(1月)▽青色申告決算指導会(2、3月)竏窒ネど。

また本年度は「商工会新改革プラン」の推進として、会員の現況とニーズを把握するため、事務局全職員が全会員巡回運動を実施する。 -

箕輪中学生が職業体験学習

箕輪町の箕輪中学校2年生(248人)は26、27日、職業体験学習を行なった。今年は町内外約110の事業所が生徒たちを受け入れた。

木下南保育園に職業体験に訪れたのは松本渚さん、毛利千早さん、太田若菜さん、宮沢麻里さん、金牧奈々香さんの5人。

松本さんは「昔は、よく弟たちの面倒を見ていた。もう一度小さな子どもたちと遊んでみたいと思い」、毛利さんは「東京の親戚に小さい子がいてよく遊んでいた。地元の子どもとも遊んでみたいと思い」、太田さんは「教育関係のことをやってみたかった。保育士という仕事にも興味がある」、宮沢さんは「保育園の先生になるのが小さいころからの夢。来るときはちょっと緊張した」、金牧さんは「ここの保育園を卒園した。中学生が職場体験に来たのを覚えている。自分もやってみたいと思った」とそれぞれ保育園を選んだ理由。

園児に絵本を読んであげたり、園庭で遊んだり、生徒たちは元気な子どもたちのパワーに押されながらも、奮闘。

昼には一緒に昼食を食べた。グレープフルーツの皮をむいて「うまくむけた」と見せる園児に「きれいにけけたね」と優しく褒めたり、おかずに手をつけない園児にちょっと自分で食べて「おいしいよ」と笑顔を向ける生徒たちの姿があった。

松本さんは「思っていたよりも元気で、ついていくのがやっと。いろんな性格の子どもたちをいっぺんにみている保育士さんてすごい」と感想を話していた。

長野地方検察庁伊那支部・伊那区検察庁に職業体験に訪れたのは、掘岳君、岩崎剛君、有賀優君の3人。

検察庁に志願した理由を、掘君は「裁判に興味があった」、岩崎君は「いろいろ裁判のことが知りたくて。勉強になると思った」、、有賀さんは「日本の法律をよく知りたいと思い」と、それぞれ話した。

午前中は検察の役割や裁判員制度、刑事裁判の流れについての学習をし、午後からは長野地方裁判所伊那支部へ場所を移して法廷見学。民事事件の傍聴などをした。

その後、再び検察庁へ戻り、裁判員制度の中での模擬裁判を体験。中学生が検察庁で模擬裁判を行なうのは県下初の試みとのことで「せっかくの機会なので裁判の流れや裁判員の役割など、しっかりと学んで欲しい」と検察庁職員。

「裁判員制度を題材とした教育教材」に掲載されている刑事事件をもとに、裁判長、被告人、証人を検察庁職員が、生徒たちは弁護士と検察官となって、模擬裁判を行なった。

事件の内容は、竏猪體ケを歩いていた高齢者が後ろから突き飛ばされ、持っていた現金を奪われた。犯行の20分後、警察官が容疑者を逮捕。容疑者はポケットに財布とは別に被害者が奪われた額と同額でお札の組み合わせも同じ5万5千円を所持。容疑者は犯行を否認。検察官は男を強盗致傷罪で起訴した竏窒ニいうもの。

起訴状朗読、冒頭陳述、証拠の取り調べ、被告人質問、論告、弁論などシナリオに沿って裁判を進めていった。

公判前には、生徒たちは弁護人、検察官という立場を離れ裁判員となりそれぞれ意見を述べた。

「被告人の持っていたお札から被害者や家族の指紋が、被害者の巾着や現金を入れていた封筒から被告人の指紋が検出されていない。証拠に決定的なものがないので有罪とは言い切れない」「被告の持っていたお札の一枚には、被害者が現金を入れていた封筒を閉じたホッチキスの針で開いたと見られる穴が空いている。被告の持っていた現金は被害者から奪ったものだと思う」など有罪、無罪、ふたつの意見に分かれた。

裁判長役の検察庁職員が、証拠や証言など一つひとつ整理し、まとめながら「大事なのは、人の意見を聞いて、自分の意見よりもそちらがもっともだと思ったら、乗りかえること」と生徒たちを指導。

「模擬裁判でも本物のような緊張感があった」と生徒たちは感想を話していた。

検察庁では模擬裁判を開きたいという学校(中学・高校)には職員が指導なども行なう。 -

ながた荘「初夏のお姫ご膳」

箕輪町長田のみのわ温泉ながた荘は6月11縲・0日(24日を除く)の期間限定で女性限定プラン「初夏のお姫様ご膳」を企画している。

ながた荘は3年前から春や秋などに、旬の食材を取り入れた食事を楽しみながら、同施設でゆっくりと過ごすプラン「お姫様ご膳」を提供してきた。

今回は春に行なった「お姫様ご膳」が「次はいつやるの」という問い合わせがあるなど好評だったことを受けて、「初夏のお姫様ご膳」を企画。

料理はメーンに山いもの上にエビを乗せ、さらにその上にウニを乗せた「エビのウニ焼き」。梅肉ソースかゴマのソースを付け食べる。

引き出し3段式の器には、煮物(ユバ、ニンジン、おくら、うずら卵ほか)やだし巻き卵、鳥のささみの梅肉揚げ、刺身など。

そのほか笹の葉寿司、鯛ソーメン、ちゃわんむし、吸い物があり、デザートにアイスクリームとケーキを用意。

「初夏のお姫ご膳」の利用は2人から。時間は午前10時縲恁゚後3時で、宴会用個室利用、温泉入浴サービス付きで料金1人3千円。前日5時までに予約する。

問い合わせは、ながた荘(TEL79・2682)へ。 -

みのわ手筒会が手筒の安全確認のため実験

みのわ手筒会が

箕輪町の「みのわ手筒会」(唐沢修一会長)は27日、ポリカーボネート製の管で補強した手筒花火の安全性を確認するための実験を煙火団体としては全国で初めて、同町の箕輪ダム「もみじ湖」イベント広場で行なった。会員、町職員、消防署員、県職員など約20人が実験に立ち会った。

手筒会は02年に県内初の手筒花火打ち上げ任意団体として発足。みのわ祭りをはじめ県内外のイベントで打ち上げをしている。

同会では事故が起こった場合に備え、会員と観衆の安全性を高めるために、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネート製の管で手筒紙管の外側を覆った手筒を使用することを検討しており、今回の実験となった。

実験は補強がどの程度有効なのかを確めるために(1)手筒花火で実際に使用する火薬よりも倍以上の威力を持つ火薬を使用(2)本来なら紙管に仕込む火薬は一層ごとに固めていくが、その行程を省き火薬に火が通りやすい状態を作り出す(3)本来なら上部から火薬に着火していく構造だが、着火点を中心部に変える竏窒ネど故意に危険な状況を作りだし、手筒を爆発させた。

実験回数は5回で、1回目はポリカーボネートで補強をしない状態で着火。爆発音とともに荒縄など手筒の破片が、周囲に最長で約15メートルほどの距離まで飛び散った。

2回目以降はコーティングをした状態で、パターンを変えながら実験。4回ともポリカーボネート製の管は割れず、手筒そのものも損傷は上部や下部のこげつき程度で、しっかりと形を残していた。

##写真(たてよこ)

ポリカーボネートで補強した手筒花火の安全性確認の実験(下部栓なし) -

箕輪東小6年生がエコ・クッキング

箕輪町の箕輪東小学校6年生(38人)は26日、環境カウンセラーで省エネルギー普及指導員の宮原則子さんを講師として同校に招き、環境に配慮したエコ・クッキングに挑戦した。

同小6年生は今年度総合学習で環境について学んでおり、19日には学校近辺の植物や昆虫など自然をテーマにした撮影会を開いた。今回は身近なところから省エネやエコロジーに取り組んでいくためのエコ・クッキング。

調理に入る前に、宮原さんは「鍋ややかんを火にかけるときは水滴を拭く」「生ごみは、新聞紙などを折って作った紙のごみ入れに捨て、水気を切ってから捨てる」など簡単なエコ・クッキングの方法を説明。

「ちょっとした習慣でも小学生のうちに身につければ、これから一生を過ごす間にかなりの省エネになる」と児童に話していた。

今回のメニューはセロリやニンジン、ひき肉などを使った「いろいろ入れたドライカレー」、ジャガイモと出がらしの茶葉などを使った「まるごとポテトのマヨ焼き」、レタスの外葉やセロリの茎などを使った「イタリアン卵スープ」の3品。

さっそくエコ・クッキング開始。むいたタマネギの皮は新聞紙で作ったごみ入れへ。野菜は食べられるところは全部使用。汚れたボールは、まずヘラを使って汚れを取り、それから拭き取ってから洗う。

「ダメだよ、水はちょぼちょぼと出すって言ったじゃん」と児童たちは互いに注意し合いながら、料理を作っていた。 -

サツマイモオーナー農場植え付け

箕輪北部営農組合が主催するサツマイモオーナー農場のサツマイモの植えつけが24日、箕輪町沢(愛来里の北側)であった。

同組合では遊休荒廃農地の解消、生産性の向上を高めるなどの目的から、オーナー制度による野菜の栽培に取り組んできた。4月には今年初の試みとなるジャガイモのオーナー農場の植え付けをしており、サツマイモは昨年に続き2年目となる。

今年は、町内外の約60組がオーナーとして参加。遊休農地10アールに、1区画につき10本のサツマイモ「紅あずま」の苗を植えた。

家族で訪れた参加者もいて、「子どもたちに大好きな土いじりをさせてやろうと思って」と孫と一緒に苗を植えたり、「昨年もオーナーになった。子どもがサツマイモ大好きだから」と娘の手を引いて畑に入る姿もあった。

箕輪北部営農組合はほかにもダイコンやハクサイの堀り採りイベントも企画している。 -

第35回上伊那卓球選手権箕輪大会

上伊那卓球連盟主催の第35回上伊那卓球選手権箕輪大会が25日、箕輪町の町民体育館であった。

一般、中学生、小学生の各シングルスがあり、それぞれ男女別で競い合った。一般シングルスは1部と2部があり、1部は大会出場経験者と高校2、3年生、2部はそれ以外の高校生以上の出場者がエントリーした。

大会結果は次の通り

◇一般▽男子1部=矢沢拓斗(2)下島博人(3)橋詰将弥、宮本祐二▽同2部=(1)長田宗光(2)伊藤潤(3)木下真吾、田中奎吾▽女子1部=(1)宮崎愛子(2)竹村依里子(3)小林かず子、伊藤重子▽同2部=(1)黒田歩(2)山口やよい(3)下田かつ子、上田順子

◇中学生▽男子=(1)下平晋也(2)太田誠(3)三沢拓也、平石聖亜▽女子=(1)下平咲(2)中村明日香(3)大沼遥香、福沢奈緒

◇小学生▽男子=(1)伊藤力斗(2)桑沢聡(3)御子柴誠也、福沢秀平▽女子=(1)中村詩穂(2)小原穂乃佳(3)小原緋奈乃、後藤幸乃 -

箕輪進修高校多部制・単位制転換・校名変更記念式典

箕輪町の箕輪進修高校(荒井和人校長)は25日、多部制・単位制転換・校名変更記念式典を同校で開いた。同校生徒や同窓会員、町関係者、地元企業代表など600人近くが出席し、同校の新しい歩みを祝った。

同校の多部制・単位制はI部(午前)・II部(午後)・III部(夜)の3つの学習時間帯が設けられており、修得単位を卒業単位数まで積み上げていくシステム。1期生として今年度入学した161人(第I部クリエイト工学科40人・普通科68人、第II部普通科41人、第III部普通科12人)が学んでいる。

式典で新入生代表としてあいさつした弘光早苗さんは(I部普通科)「新しい学校で学習し始めて2カ月。何よりうれしいのは20人前後の小集団で勉強できること。丁寧に教えてもらったり、気軽に質問できることはとても役立つことだと感じている」と述べていた。

また伊藤修生徒会長はあいさつの中で「この4月の生徒会の活動を振り返ると、日程の違う1年が参加できるような工夫が必要なこともあったが、これまで以上の活動ができたと思っている。クラブ活動にもたくさんの人が加入し活発に活動している」と述べていた。

式典後には日本工業大学機械工学部教授の佐藤茂夫さんが「もったいない精神で毎日の生活を見直す」と題し講演をした。 -

家族で楽しむ萱野高原自然教室

箕輪町郷土博物館が主催する「家族で楽しむ萱野高原自然教室」が25日、箕輪町の萱野山荘であった。

同教室は箕輪町郷土博物館の「町内まるごと博物館事業」の一環として昨年から始まった。全4回で萱野高原で昆虫や植物の観察などの体験学習をする。

今年は町内外の14組の家族が申し込んだ。

第1回目は信州大学農学部の中村寛志教授が講師となり、雨天のため山荘内で、採集したチョウを入れる三角紙などの作成や、クイズゲームを交えての萱野高原のチョウの学習などをした。

クイズゲームで「このチョウの名前は何でしょう」という問題が出題されれば、親子で頭を寄せ合って図鑑をのぞきこみ、「これじゃない」「ちょっと違う」とスクリーンに映し出されたチョウと図鑑のチョウを見比べていた。

同教室は6月15日、8月23日、9月7日にそれぞれ予定している。 -

伊那中央行政組合議会5月臨時会

伊那中央行政組合議会は28日、5月臨時会を開き、伊那中央病院料金条例の一部改正条例案、任期満了に伴う公平委員選任人事案の計2議案をいずれも原案通り可決、同意して閉会した。条例改正は、これまで料金表にないため無料としていたセカンド・オピニオン外来相談料金を1回1万円とすることなど。公平委員は黒田宣子さん(63)=伊那市坂下=が再任。任期4年。

全員協議会では、伊那中央病院の電子カルテシステム導入計画について、6縲・月にかけて業者を選定して契約し、09年度に稼動させる見通しであることなどが報告された。導入により、利用者満足度の向上、業務の効率化、カルテ共有によるチーム医療の実現などを図る。08年度予算として事業費7億8千万円が計上されている。財源は全額起債。

伊那市選出議員の改選に伴う議長選挙が行われ、指名推薦により北原幸彦氏が当選した。

小坂樫男組合長は冒頭のあいさつで07年度の病院事業決算について触れ、純損失約4億6千万円(前年度比9千万円減)となる見込みであることを明らかにした。 -

第9回もみじカップ交歓大会

箕輪町の箕輪町社会体育館(箕輪中学校)と箕輪町藤が丘体育館(箕輪中部小学校)で24、25日、県内外のミニバスケットチームが競い合う「第9回もみじカップ交歓大会」があった。箕輪町の男女のミニバスケットボールクラブでつくる実行委員会主催。

今大会には、男女それぞれ12チームが出場。24日に3チームずつ4ブロックでのリーグ戦を行ない、各ブロックの上位2チームが25日の決勝トーナメントで戦った。

箕輪からは、男子は箕輪ミニバスケットボールクラブが、女子は箕輪健全と箕輪北ミニバスケットボール教室が出場。3チームとも決勝トーナメントへと駒を進めた。

25日の男子決勝トーナメントでは箕輪ミニバスケットボールクラブが初戦に浅羽ミニバスケットボールクラブ(静岡県)と対戦。5点差で敗れた。

女子決勝トーナメントでは箕輪健全と箕輪北ミニバスケットボール教室が初戦で対戦。箕輪健全が地元チーム同士の試合を制し、準決勝へ。その後、箕輪健全は長久手ミニバスケットボールクラブ(愛知県)に2点差で勝利。決勝では長野湯谷ミニバスケットボールクラブ(長野県)と戦い、7点差で敗れて準優勝となった。

結果は次の通り(上位3位まで)

◇男子▽(1)桜島ミニバスケットボールクラブ(三重県)(2)DCスターズ(岐阜県)(3)浅羽ミニバスケットボールクラブ(静岡県)(4)ダンク中津川(岐阜県)(5)長野湯谷ミニバスケットボールクラブ(静岡県)(6)箕輪ミニバスケットボールクラブ(長野県)(7)松本北部(長野県)(8)津新町ミニバスケットボールクラブ(三重県)(9)甲西(山梨県)(10)櫛形ミニバスケットボールスポーツ少年団(山梨県)(11)掛川中央ミニバスケットボールクラブ(静岡県)(12)双葉

◇女子(5位以降は交流試合のため順位なし)▽(1)長野湯谷ミニバスケットボールクラブ(長野県)(2)箕輪健全(長野県)(3)長久手ミニバスケットボールクラブ(静岡県)(4)旭が丘ミニバスケットボールクラブ(愛知県) -

箕輪地区しんきん経営者の会講演会・総会

箕輪町の経営者らでつくる「箕輪地区しんきん経営者の会」(丸山昇会長)は23日、伊那プリンスホテルで総会を開き、08年度の事業計画案や予算案を承認、また役員の改選を行なった。

08年度の主な事業は▽三役会(7月ころ)▽研修会(10月ころ)▽新年会(09年1月)竏秩B

役員(任期2年)は現行の役員がそのまま再任することに決まった。

総会前の講演会ではVTCコンサルティング代表取締役の笹雄一郎さんが「肌で感じる日本経済と経営者の心構え」と題し講演。

経営コンサルティングという立場から見た「日本経済の歩みと現状と近未来」や「経営者に気が付いて欲しいこと」などを話した。 -

沢国道バイパス花の会が信州ふるさとの道ふれあい事業協定締結

箕輪町の沢国道バイパス花の会(浦野金治代表)はこのほど箕輪町、伊那建設事務所と「信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)」協定を締結した。

アダプトシステムは道路環境の向上や住民同士の交流促進を目的とする制度。美化活動などにボランティアで取り組む団体に対して県が清掃用具や材料などを支給し、市町村が清掃活動などで生じたごみを処分することで団体の活動を支援する。

沢国道バイパス花の会は、国道153号箕輪バイパスの沢上交差点から南へ約1100メートルの区間で、地下歩道の清掃や路側帯の草刈りおよびごみ拾い、中央分離帯の花の植栽、熊野のソバの植栽などの活動を予定。

現在、伊那建設事務所管内では北は箕輪町の北小河内の「ふれあいの路」から、南は中川村「花花クラブ」まで18団体が同協定を結んでいる。 -

伊那ビデオクラブ会員の作品がコンクールに多数入賞

伊那市、箕輪町、南箕輪村など在住のアマチュアビデオ愛好者らでつくる伊那ビデオクラブ(飯島尚美会長、27人)の会員の作品が、NHK長野ビデオクラブ主催の第19回ビデオ作品コンクールに多数入賞した。入選14作品のうち10作品を同クラブが占めた快挙を報告しようと21日、会長以下8人が伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長と喜びを分かち合った=写真。飯島会長は「例年5縲・作品は入賞するが、こんなにたくさんの入賞は初めて。これまでの努力の成果だ」と喜びを語った。

最高賞の会長賞に次ぐ優秀賞に選ばれた石川はつめさん=伊那市美篶=は「クラブに入っていたから撮影や編集の技術を学べた。入賞は皆さんのおかげ」と話した。石川さんの作品「こいの季節」は、ニシキゴイの生態を3カ月にわたって撮影し、産卵や稚魚の成長の様子などを生き生きと描いた。「5分以内にまとめなければならないため、編集が大変だった」と言う。

同クラブは93年発足。クラブ内でコンクールを開くなどして作品のレベルアップに努めている。伊那市の委託を受け、民話の発掘や新山のハッチョウトンボの生態などを描いた作品の制作にも当たった。

同クラブからの入賞者は次の皆さん。

▼優秀賞=石川はつめ▼映像賞=赤羽伊三夫、飯島尚美▼ほのぼの賞=有賀光代▼努力賞=武田忠芳、赤羽仁▼入選=前田耕一、北原正、小島勇男、小山喜美子 -

箕輪町まちづくり住民提案事業補助金

本年度の箕輪町の「まちづくり住民提案事業補助金」の交付事業が20日、決定した。新規6件、継続5件の11件の事業に町が総額107万8千円の補助金を交付。町では、同補助金の2次募集を5月26日から6月13日まで行なう。

今年で3回目となる同事業は、住民と行政がともによきパートナーとして連携、協働し、地域の課題解決や住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としている。補助金は原則10万円以内で2年間に限り継続事業を認める。

5月1、13、19日に開いた審査委員会では(1)公益性(2)独創性(3)発展性(4)実現性(5)独立性竏窒フ5つの審査基準に照らして応募のあった事業を検討。

20日に丸山亮審査委員長と関嘉重副審査委員長が箕輪町役場を訪れ審査結果を平沢豊満町長に報告した。同日町長が最終決定をし、補助金の交付が決まった。

丸山委員長は「ただ遊ぶとか何かするというだけでなく教育的な部分が入っているものもある。こういうものがどんどんでてきてくれるとありがたい」と話していた。

今回補助金交付が決定した事業は次の通り(カッコ内は団体名と補助金額)

新規

◇生活習慣病改善運動事業「メタボに注意しよう」(劇団「メタボ」、10万円)=保育園・小学校などでの寸劇開催◇親子で楽しむ絵本作家の講演会を聞く(おはなし応援団、12万3千円)=絵本作家の講演会開催。イベントなどでの寸劇開催◇花ずし体験(箕輪お花ずしの会、10万円)=花ずし体験会の開催◇独居老人、母子家庭支援プロジェクト(上伊那建労箕輪分会、10万円)=独居老人、母子家庭の住宅など修繕◇天竜護岸に花を植え、町民の憩いの場を作る(天竜フラワープロジェクト、10万円)=天竜川護岸を活用し花を植え、環境美化を図る◇俺たちの荒廃農地の活用事業(福与の農地を守る会、10万円)=遊休荒廃農地を活用した地域の活性化

継続

◇ハンドメイドタウンみのわ親子ふれあい事業(ぷち・どぅ Club、10万円)=ハンドメイドフェスタの開催◇文化面でのまちづくり企画(辰巳クラブ、10万円)=各種講演会・音楽芸術鑑賞会の開催◇手筒花火による地域の活性化、子育て支援(みのわ手筒会、10万円)=各種行事における手筒花火打ち上げ。保安技術講習会の実施など◇「どっこいしょ」運動事業(がんばる会、5万5千円)=遊休農地を活用した環境づくり◇集落玄関環境美化事業(長岡花の会、10万円)=集落南北入口に花などを植え集落入口の環境美化を図る -

町介護保険特別会計補正予算案可決

箕輪町議会は19日、臨時議会を開き、介護保険料の過誤徴収分の還付に伴う町介護保険特別会計補正予算案を可決した。歳入歳出予算の総額にそれぞれ90万2千円を追加する。

上伊那8市町村では、上伊那情報センターで介護保険料の共同処理を実施していたが、税制改正に伴う保険料算定システムの改修の際、情報センター職員と市町村担当者の連携ミスから一部対象者の緩和措置を見逃し、2年間にわたって過誤徴収していた。

箕輪町では06年度に98人、07年度に146人で延べ244人から、約156万7千円(最大2万1850円)の過誤徴収があった。

町では今月中に全額を返済する。 -

子どもスポーツ体験教室開講

箕輪町教育委員会主催の「子どもスポーツ体験教室」が17日、箕輪町の町民体育館で始まった。町内の小学校3縲・年生30人が、フェンシング、室内軟式テニス、卓球を体験する。

同教室は、子どもがやったことのことのないスポーツを体験し、その楽しさを知るきっかけづくりとして昨年から始まった。

昨年同様に今年も人気で、定員を上回る申し込みがあった。

第1回目のスポーツはフェンシング。町体育指導委員や町フェンシング部員が子どもたちを指導した。

まずは基本的なルールなどを町フェンシング部の子どもたちの実演を交え説明。

その後、受講生は軍手をはめ、練習用のプラスチックの剣を持って、フェンシングの構えやフットワークを練習した。

講師の「マルシェ(一歩前進)、ロンペ(一歩行進)、アンギャ(構え)、ファンデブー(突き)」などの声に合わせ、受講生は教えられた通りに動いた。

「剣を握ったら、なんか力が沸いてきた」「おもしろい」と子どもたちは目を輝かせていた。

第2回目(24日)は室内軟式テニスを、第3回目(31日)は卓球を体験する。 -

ながた荘周辺探鳥会

箕輪町郷土博物館は17日、箕輪町のながた荘周辺で探鳥会を開いた。

ながた荘周辺探鳥会は箕輪町郷土博物館の実施している町内まるごと博物館事業の一環で、野鳥の観察を通じて郷土の自然に親しむことを目的として毎年開いている。

午前6時にながた荘駐車場に集合した約30人の参加者たちは、日本野鳥の会伊那支部長の星野和美さんの案内で、ながた自然公園へ。

野鳥が近くにいるとそこで止り、星野さんが「シジュウカラ。この辺に巣があるみたいで、盛んに警戒してる」などと説明。

参加者たちは双眼鏡をのぞき込み、「あっ、いたいた」「虫をくわえてる」と野鳥の姿を追った。

また星野さんはムクドリやカラスなどの身近にいる鳥や、巣箱についてなども話し、参加者を楽しませていた。

愛知県から来た参加者もおり、「この時期は北海道から奄美大島までいろんなところに行ってます。ここの会は初めて、カッコウの声が聞けてよかった」と感想を話していた。

箕輪町郷土博物館は6月7日、福与城周辺探鳥会を予定している。箕輪町のゆとり荘西側駐車場集合。午前6縲・時。

星野さんの説明を聞きながら、福与城周辺を歩き水鳥などの野鳥を観察する。

持ち物は双眼鏡(持っている人)、筆記用具など。参加無料。事前申し込み不用。

問い合わせは、箕輪町郷土博物館(TEL79・4860)へ。 -

上伊那北部消防連絡協議会 水防訓練

辰野、箕輪町、南箕輪村の消防団でつくる上伊那北部消防連絡協議会(平沢久一協議会長)は18日、恒例の水防訓練を箕輪町のみのわ天竜公園で行った。伊那建設事務所職員を講師に招き、水防技術の向上と水防意識の高揚を図った。

例年、関係町村の持ち回りで開き、出水期を前に実施する訓練で、各団から部長以上の幹部団員計160人が参加。団員は3小隊に分かれ、土のうを結びつけた木を川に沈めて決壊場所に設置する「木流し工法」、「シート張り工法」、「積み土のう工法」などを講師から学んだ。

山浦直人伊那建設事務所長は「水防工法は緊急時、迅速に行う工法なので、日ごろからイメージして訓練を」と講評。平沢協議会長は「こういう機会にしっかりと工法を学び、有事の際は地域住民の生命、財産を守ってほしい」とあいさつ。

シート張り工法の訓練成果を披露する団員ら -

信州みのわ山野草クラブ「春の山野草展示会」

箕輪町の愛好家らでつくる信州みのわ山野草クラブ(白鳥征男会長)の「春の山野草展示会」が17日、箕輪町の木下公民館で始まった。季節の花木(アツモリソウ、エビネ、イワチドリなど)、寄せ植え・石付き、斑入り植物など約200点を展示。初日には、東京や横浜など県外から来た来場者たちもおり、会員が持ちよった余剰苗を買い、展示作品に見入っていた。18日まで(午前9時縲恁゚後4時)。

同クラブは毎年春と秋に展示会を開いているほか、毎月第3水曜日に例会を開き、山野草の育成方法や展示作品の作り方などを学習している。

会員たちの指導にあたっているのは、83歳で同会最高齢の中山銀子郎さん。花木の育成などは、盆栽から始めて40年近くになるとのこと。

中山さんが「せっかく見にきてもらうのだから、鉢や敷き物にも気を配ろう」と会員たちに呼びかけたこともあり、来場者たちからは丹念に育てられた花木だけでなく、工夫された鉢にも感心する声がある。

「ここのはいろんな分野のものがあるし、作品に親しみが感じられていい」と塩尻市から来た来場者。

中山さんが同じく指導する南箕輪村の神子柴園芸クラブは、6月7、8日に展示会を同村の神子柴公民館で予定している。 -

箕輪町子育て支援センター開所から1カ月

箕輪町の子育て支援センターが開所してから1カ月がたった。この間の延べ利用者数(15日現在)は大人232人、子ども249人で、施設利用登録者数は120人。多い日では一日に20組が、少ない日でも7縲・組が同施設を利用している。

同施設は、先月15日に箕輪町松島の「いきいきセンター・サンライズ」内に開所。他市町村に遅れての開所に、開所当時には利用者から「もう少し早く開所して欲しかった」という声もあった。

同施設の特徴として、もとは保育園であったためにブランコなど遊具の充実した庭や施設内の広さがあげられる。

利用者からは「ほかの施設に比べると外に遊具があって、うれしい。中も広々としている」「初めて来たが、気兼ねなくゆっくりとできる」「家の中だと、床に物が置いてあったりするけど、ここだと広くて安心して子どもを遊ばせられる。玩具も大きくて子どもも喜ぶ」と満足の声。

また利用者の要望には「無理かもしれないが、ちょっとした売店か、パン屋さんが来てくれたりすると、食事を買いに外に出なくても済むのでとても助かる」というものや、「他市町村では有料化されている施設もあるが、箕輪町の施設はこのままずっと無料のままだと、ありがたい」などがあった。

利用者たちは、箕輪町に子育て支援センターができたことを心から喜んでいる様子。「気楽に来れる」「保育士の先生が見ているので安心」「子どもと2人で家にこもっていると気分がふさがることもあるけど、こういうところに来ると気分転換になる」との声が聞かれた。

同施設の利用対象は0縲・歳児とその保護者(保育園に通園兄・姉がいる場合は一緒に来所も可)。午前9時から午後4時まで(水、日曜日定休。祝日、年末年始、盆は休み)利用できる。

問い合わせは、箕輪町子育て支援センター(71・1560)へ。 -

箕輪写友会写真展

箕輪町の写真愛好家らによる箕輪写友会(青沼久雄会長)の写真展が16日、箕輪町文化センター1階展示コーナーで始まった。10人の会員たちが昨年秋から撮りためた作品の中から3点ずつ、計30点を展示。

箕輪写友会は毎年春と秋に町文化センターで展示会を開いているほか、毎月1回の例会で会員同士の情報交換などを行なっている。

会場には、塩尻市の高ボッチ高原からの展望を写した「高原の朝」や、辰野町の田を写した「田植の時」など、県内を中心に、花や風景の写真を展示している。

来場者たちからは「すごいわねえ」「きれい」など美しい写真に感心する声が聞かれる。

来場者の中には「今、写真の修行中。こういう展示会に来るといろんなことがわかる」と熱心に作品を眺める愛好家もいた。

午前10時縲恁゚後7時(19日と25日は午後5時まで)。 -

おごち保育園で草餅の会

箕輪町のおごち保育園は14日、地域の高齢者を招いて「草餅の会」を同園で開いた。

おごち保育園では毎年恒例の草餅の会は、園児が散歩で採ってきたヨモギを使い、地域の高齢者と園児が一緒になって草餅をつくって食べるというもの。

高齢者が小さくちぎった草餅に年長園児たちが「あたしもやりた縲怩「」「ぼくもやる」と次々ときなこやあんこをつけていった。

「こうやって、ころころして」と高齢者が園児たちにきなこのつけ方を教える姿も見られた。

できあがった草餅は高齢者を囲んで楽しく食べた。 -

長田保育園児が種まき

箕輪町の長田保育園の園児たちは13日、同園近くの畑に野菜の種をまいた。

長田保育園は食育の一環として、毎年近くの畑を借りて野菜を育て、採れた野菜を給食などで食べている。

今回園児がまいたのは、ダイコン、ハツカダイコン、ニンジン、トウモロコシの種。

保育士や保育参加した保護者の見守る中、年長園児たちはマルチシートの穴の空いたところに、指で地面に穴をあけ、トウモロコシの種を3粒ずつ入れて土をかけていった。

最後に「おいしく育ちますように」とみんなで祈った。

年少、年中園児もそれぞれ野菜の種をまいた。 -

箕輪中学校で強歩大会

箕輪中学校で13日、強歩大会があった。青空の下、男子は15キロ、女子は12キロの校外のコースを走った。

同校の強歩大会は今年で15回目。仲間と走り抜くことで、生徒たちに充実感を感じてもらうとともに、体力の向上を図る。

コースは同校から西へ向い箕輪西小学校へ(男女共通)。男子はそこから北へ向かい下古田介護予防拠点施設で折り返す。女子は箕輪西小学校から南へ向かい富田グラウンドで折り返す。

3年生男子からスタート。校庭から階段を駆け上がり、校門を抜けて校外へ。

PTAや箕輪町交通安全協会員がコースに立ち、生徒たちが安全に走れるよう配慮。

家の前で生徒たちが走る姿を応援する地域住民の姿も見られた。 -

箕輪中学校で強歩大会

箕輪中学校で13日、強歩大会があった。青空の下、男子は15キロ、女子は12キロの校外のコースを走った。

同校の強歩大会は今年で15回目。仲間と走り抜くことで、生徒たちに充実感を感じてもらうとともに、体力の向上を図る。

コースは同校から西へ向い箕輪西小学校へ(男女共通)。男子はそこから北へ向かい下古田介護予防拠点施設で折り返す。女子は箕輪西小学校から南へ向かい富田グラウンドで折り返す。

3年生男子からスタート。校庭から階段を駆け上がり、校門を抜けて校外へ。

PTAや箕輪町交通安全協会員がコースに立ち、生徒たちが安全に走れるよう配慮。

家の前で生徒たちが走る姿を応援する地域住民の姿も見られた。 -

箕輪町国際交流協会総会と第15会記念交流会

箕輪町国際交流協会は9日、定期総会と記念交流会を箕輪町の地域交流センターで開いた。総会では08年度の事業計画案や予算案を承認し、新役員を選出した。

箕輪町国際交流協会は94年に設立。スリランカへの中古自転車や救急車の寄贈、海外研修視察、外国人向け防災講習会、在住外国人向けの日本語教室や外国人の子どもを対象にした母国語教室、日本人向けの外国語講座などさまざまな事業に取り組んできた。

08年度の主な事業は▽外国籍住民等との交流事業(国際交流広場、新年会、国際交流教室)▽国際親善、国際貢献、国際感覚養成事業(9月に海外研修事業を予定)▽語学、海外文化学習事業(日本語教室、語学講座、母国語教室)など竏秩B

また今年度は新規に外国籍住民等支援事業を計画。災害時の対応方法や非難所の地図などを盛り込んだ外国語入り防災チェックブックの作成、地震体験車による防災訓練、外国人防災シンポジウムの開催、外国人防災対策協議会など。

総会後の記念交流会では在住外国人たちが日本語でスピーチを披露。

中国出身の有田波江さんは「日本に来てたくさんの人に助けてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです。」とスピーチ。有田さんは日本語教室立ち上げから生徒として協会の活動に参加し、05年からは同協会の「こども中国語講座」の講師として活躍している。

ニュージーランド出身で、町内の小学校で英語を教えているニコラス・キンレッドさんは「箕輪町はすごく英語が進んでいる。若いうちから英語を耳で覚えて、本当にうまくなると思う。しかし、教室だけじゃなくて、いろんな外国人の方と遊んで、仲良くなればいいと思う」とスピーチ。

ほかにも、たくさんの外国人が飛び入りで自己紹介を交えたスピーチを披露した。 -

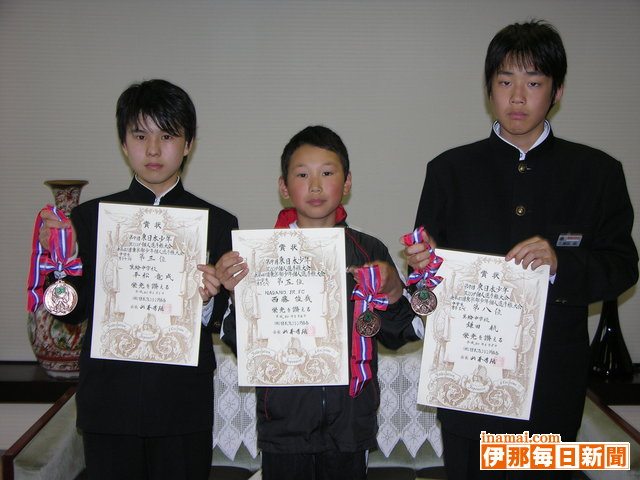

東日本フェンシング大会の結果を町長に報告

東京都フェンシング協会主催の第9回東日本少年個人フェンシング大会(5月4縲・日、東京都台東区・台東リバーサイドスポーツセンター)で、箕輪中学校2年生の平松竜成君が中学生男子サーブル3位、同校鎌田航君が中学生男子エペ8位、箕輪北小学校西藤俊哉君が小学生男子エペ5位で、それぞれ入賞を果たした。9日、箕輪町役場を訪れた平松君らは、平沢豊満町長に結果を報告した。

平沢町長は「大変いい結果。フェンシングは上にまだまだたくさんの目標があるから、がんばってください」とねぎらった。

東日本少年個人フェンシング大会には全国の小中学生289人が出場。小学生の部(3年生以上)と中学生の部があり、それぞれエペ、サーブル、フルーレの競技を男女別に競い合った。

小学校1年からフェンシングを始めた平松君は「サーブルという種目はぜんぜん練習していなかった。試しに、という気持ちで出場したが、3位になれて、うれしい」と感想を話した。

鎌田君がフェンシングを始めたのは中学から。「いとこがやっている姿を見て興味がわいた」のが始めたきっかけ。「来年も挑戦する気持ちでがんばりたい」と話していた。

西藤君は保育園年中からフェンシングを始めた。「全国にライバルや友達ができた。勝ったときは本当にうれしい」と話していた。

##写真(たてよこ)

272/(金)