-

郷土史クラブがほんだれ様作り

箕輪町の小学4年生から6年生の有志で活動する郷土史クラブが13日、小正月の伝統行事「ほんだれ様」作りを体験した。五穀豊穣を願い、町郷土博物館の玄関前にまゆ玉などを付けて飾り付けた。

ほんだれ様は1月8日の「初山」に、薪を取りに山に行き、今年も薪が取れるようにとの願いと、作物の五穀豊穣を願って行ったもので、20日まで飾る。町内の農家も昔は飾っていたが、現在はほとんどやっていないという。

自宅に毎年ほんだれ様を飾っている下古田の丸山平治さん(67)の協力で、薪の中心にサカキを立て、子どもたちが紅白のまゆ玉をミズブサの枝に付けた。もちを竹の先につけた稲の花、アワとヒエの穂に見立てたヌルデの枝も飾って仕上げた。

子どもたちは飾り付けが終わると、新たにまゆ玉を作って食べたり、枝に付けて家に持ち帰る飾りも作った。

博物館では20日までほんだれ様を飾る。 -

伊水会新春書作品展

上伊那の書道家らでつくる伊水会(千葉耕風代表)は14日まで、「新春書作品展」を伊那市駅前ビル「いなっせ」にある2階ロビー展示ギャラリーで開いている。小品を中心とする29人の50作品が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同会は例年、「伊水会展」と題して会員の作品発表を行っているが、新春作品展を催すのは初めて。散歩がてらに足を運んでもらえるような気張らない作品展にしよう竏窒ニ、これまでの書き溜めた作品の中から気に入ったものを出展している。

漢字、仮名、隷書、墨象など、さまざまな書体を用いた作品が並び、“書の年賀状”という意味合いで、今年のえと「亥(イノシシ)」をテーマとした作品も多い。

千葉代表は「生活の中に入っていくような書を中心とする気軽な作品展。墨象は墨と筆でつくる絵画的な面白さもある。ぜひ足を運んでほしい」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

タオル切りボランティア

箕輪町のデイサービスセンターゆとり荘で使う古タオルの準備を手伝おうと、町社会福祉協議会の呼びかけに応じた地域住民が11日、町福祉センターでタオルを小さく切る作業に取り組んだ。

ゆとり荘では、古いタオルを住民から提供してもらい、小さく切って利用者の介助をはじめさまざまな場面で利用している。

本年度は、昨年の災害時にも提供があったため多くの古タオルが集まった。切る作業が追いついていないこともあり、住民がちょっとしたボランティアに参加するきっかけ作りも考えて、町社協の地域ふれあいグループが初めてタオル切りボランティアを募集した。

好きな時間に都合のつく時間だけ-と呼びかけたところ、午前中に5人、午後に7人が訪れた。

タオル切りは、フェイスタオル8等分の大きさに切る。厚手のタオルやバスタオルのように大きなサイズもあり、何枚も切るのは大変な作業だが、参加者は「少しお役に立てれば」と、同じ思いで集まった人たちと話をしながら次々とタオルを切っていた。 -

第21回伊那消防組合職員意見発表会

第21回伊那消防組合職員意見発表会は11日、箕輪町文化センターであり、同組合管内の4消防署から7人が出場し、日ごろの消防、救助活動などを題材に肌で感じたことなどを発表した。伊那消防組合消防本部の主催。

箕輪消防署の荻原大輔消防士(25)が「

OVER THE BORDER縲恪窓ォを越えて縲怐vと題した意見発表で最優秀賞を獲得。優秀賞は、伊那消防署の下倉剛雄消防士(25)、高遠消防署の伊藤政史消防副士長(32)が選ばれた。

入署して2年目の荻原消防士は、昨年の7月豪雨災害で体験した、管轄に縛られた活動のもどかしさを訴えた。「各消防本部、市町村で複雑な事情があると思うが新人の私だからこそ素朴に持つ疑問。すぐそばで困っている人がいれば手を貸してあげたい」とした。

現在、国、県が進めている消防の広域化を図れば、管轄を越えて活動ができる竏窒ニ制度改正を熱望。「東海地震では伊那谷に被害が出ると予想される今だからこそ、私は提案したい。救う命に国境はないと確信している」と強調した。

最優秀賞者の荻原消防士は、県内の14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会(2月8日、伊那市)に出場。「初めての出場となるが自分の意見を大きな声で伝えたい」と意気込みを語った。 -

子育て学級

お正月行事や遊びを紹介

箕輪町の町公民館子育て学級は11日、町文化センターでお正月遊びの羽根突きを見たり、紙飛行機を飛ばして遊んだ。

年明け最初の学級で、お正月にちなんでスタッフが羽根突きを披露。かわいい絵が描かれた羽子板も紹介した。羽根の玉になるムクロジの種も、実際に実を割って中の種を見せると、子どもたちは興味津々に見ていた。

鏡開きの日だったことから、鏡もちを割っておしるこなどにして食べることも紹介。きなこ、あんこなどさまざまなもちの食べ方が描かれた絵本も見た。

子どもたちは羽根突きの代わりに風船突きをしたり、リトミックで縄をジャンプして飛び越したり、元気に体を動かした。紙飛行機作りでは、お母さんと一緒に広告紙で作り、飛ばし方を教わって何度も何度も飛ばして遊んだ。 -

伊那消防組合06年の火災状況

伊那消防組合は06年に管内で発生した火災状況をまとめた。火災件数84件(前年比8件減)、死者3人(同5人減)、負傷者6人(同1人増)、被害総額1億6700万8千円(同2275万6千円増)。「放火・放火の疑い」は前年に比べて1件増の16件で、枯れ草火災が例年より増え、半数を占めたという。

内訳は「建物」43件(同2件減)、「その他(廃材・土手焼き)」31件(同4件減)、「林野」が5件(同1件減)、「車両」が5件(同1件減)。焼損面積は、建物2308平方メートル、林野20・9アール、車両5台。焼損棟数は全焼17棟など計53棟で34世帯、81人が被災した。

原因は、「放火・放火の疑い」(16件)、「たき火」(12件)、「火遊び」(6件)、「電気機器」(6件)の順で多い。

市町村別の火災発生数は、3市町村合併に伴い前年比4件増の伊那市47件(高遠町5件、長谷0件)のほか、辰野町が1件増の11件。箕輪町は同数の14件、南箕輪村は前年2番目に多い件数だったが6件減の12件だった。

同消防組合によると05年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が8年連続の上位で、火災件数の3割を占めるという。署員は放火予防対策として、家の周りを整理整とんしたり、センサーライトを設置したりするだけで効果があると呼び掛けている。

死者1人を出した伊那市高遠山室の住宅火災(昨年12月6日) -

農事組合法人「みのわ営農」が法人の登記申請

農事組合法人「みのわ営農」が10日、法人の登記申請を長野地方法務局伊那支局に提出し、町役場や箕輪町商工会などに報告に訪れた。

みのわ営農は06年12月17日、箕輪町文化センターで設立総会をした。1月4日現在の組合加入者数580。出資口数2万9795口。出資金の1口額は100円(水田面積1アール)。

上伊那管内で最大の組合で、市町村単位でまとまった唯一の担い手組織としての法人設立は、全国には例があるが県内では初めて。

代表理事長の市川隆男さん、副理事長の柴正人さん、日野国章さんらが平沢豊満町長を訪問。市川理事長は「大勢入っていただいたので組合の皆さんが満足できる、入ってよかったという形にしたい。全町を網羅した形でみのわ営農が進めばいいと思っている」と話した。

組合員個々で異なる作業受託の把握、事務処理の複雑化、経理の大変さなど今後の課題が話題に上り、市川理事長は「この1年が正念場」とし、人的援助や交付金など町の協力を要望した。

平沢町長は「大変だと思わず、夢を持ってやってください」と話した。 -

箕輪町特別職報酬等審議会

平沢町長が白紙諮問

箕輪町特別職報酬等審議会は10日、初会合を町役場で開き、平沢豊満町長が07年度の特別職の報酬などについて白紙諮問した。

審議会は委員10人で構成。平沢豊満町長が委嘱した。会長は中村昭吾さん、職務代理は原幸喜さん。

平沢町長は、「実態をよく確認し報酬の位置付けを決めていただきたい。町の将来と運営のために特別職に就く方が魅力ある内容で決めていただき、多くの方がそれに挑戦するような土俵を作ってほしい。4、5年前から財政が厳しいということで暫定的にカットしているが、忌たんのないご意見をいただき、答申いただきたい」とあいさつ。昨年の町議会12月定例会の一般質問で、一議員から議員報酬を上げたらどうかとの話があったことも付け加えた。

町が現在の給料、報酬額や近隣市町村の状況などを資料を示し説明した。2月1日に答申予定で、次回は19日に協議する。

本年度の特別職給料・報酬額は、月額に対し町長23%、助役・育長13%、議員3%相当分を減額している。いずれも05年度の減額率を一律2%緩和した。月額は町長63万9100円、助役58万2900円、教育長48万8940円、議長29万8760円、副議長23万8620円、委員長22万8920円、議員21万3400円。 -

箕輪町で人権擁護委員新任2人に委嘱伝達

箕輪町で10日、人権擁護委員の新任2人に法務大臣の委嘱の伝達があった。新委員の赤羽武彦さん(63)=沢、唐沢滋雄さん(60)=松島=に、平沢豊満町長が委嘱状を手渡した。併せて退任者への感謝状贈呈もあった。

赤羽さんは「間口の広い仕事。出来る限り頑張っていきたい」。唐沢さんは「分館役員を長く務めた経験を生かし少しでも相談に乗れればと思う」と、それぞれ抱負を語った。

退任者は有賀晶子さん(2期6年)、青沼久雄さん(1期3年)。長野地方法務局伊那支局の午房秀雄支局長が感謝状を手渡した。

平沢町長は、「世の中が複雑に多様化し、社会がものすごいスピードで変動している。予期せぬ問題が出てくる。皆さんのお力で住民との接点を取ってもらい、プライバシーを守りながら解決できることはしてもらい、スクラムを組んでやるところはやるなど、ぜひよろしくお願いしたい」とあいさつ。退任者には「今後も経験を生かし町民の後ろ盾になって」と話した。

午房支局長は「どこの範ちゅうにも入らないことが人権擁護委員に相談にくる。多方面の相談でご苦労があったと思う」と退任者の労をねぎらい、新任者には「いじめ、高齢者問題など一緒に勉強してご活躍いただきたい」と話した。

新任の任期は07年1月1日から3年間。町の人権擁護委員は5人。田中弘子、丸山全二、唐沢清光、赤羽武彦、唐沢滋雄の皆さん。随時相談を受け付けている。 -

【記者室】天然リンクオープン間近

箕輪町内唯一の天然リンク、上古田スケート場がようやくオープンの見通しとなった。ずっと薄氷で、一部はさざ波立ち、いつ滑走できるのかと心配だったが、今回の大雪で一気に氷ができた。雪かきに追われ、うれしくない雪だったが、スケート場オープンを待ち望んでいた子どもたちには、まさに天の恵みだった▼スケート場の昨年からの管理人は、「大変ですね」との声かけにも「楽しいよ」と笑顔で整備に励んでいた。長年管理してきた男性も、「ようやくできるね」と雪かきのスコップを手にしていた▼今年は町の郷土博物館が初の下駄スケート体験会を21日に計画している。どんな滑りができるのだろう。初めての人も、懐かしい人も、訪れてみてはいかが。(村上裕子)

-

上古田スケート場整備進む

14日オープン

上伊那に残る数少ない天然リンクの一つ、箕輪町営上古田スケート場で、14日のオープンに向けたリンク整備が進んでいる。

今季は、暖冬のため薄氷が張る程度でリンクの状態が整わず、オープンを延期し、これまで滑走出来なかったが、6日からの大雪がスケート場には恵みの雪となり、氷の厚さは10センチほどになった。

9日、町教育委員会の職員と管理者らが雪かきをしてリンクを作り、リンク周辺の雪や氷を取り除くなど作業に精を出した。9、10日の夜に水をまいてリンク整備をし、11日から箕輪西小学校の授業を始める。

一般の利用開始は14日朝から。13日午前8時からの親子スケート教室は予定通り実施する。

今季の利用は2月4日のナイターまで。無料。無料の貸しスケート靴も昨年より数を増やして用意している。

利用時間は次の通り。

◆平日=一般午前7時縲・時40分、リンク清掃7時40分縲・時55分、西小授業8時縲・0時◆夜間=一般午後6時縲・時半、リンク清掃7時半縲・時45分◆休日(土・日・祝日、学校長期休業)=一般午前7時縲・0時、リンク清掃8時半縲・時45分、10時縲・0時15分 -

木下山車飾り

南宮神社祈年祭の奉納へ準備大詰め

箕輪町の木下山車(だし)飾保存会(蟹沢廣美会長)は今年も、町民俗無形文化財の山車飾りを13、14日の南宮神社祈年祭に奉納する。舞台への飾り付けが終わり、会員は細部の見直しなど最後の仕上げに取り組んでいる。

今年の出し物は、干支にちなみ2頭のイノシシの「猪突猛進」、「勧進帳」(安宅の関で弁慶が義経を救うため偽って殴打する場)、「和睦」(福与城の藤沢頼親と武田信玄方の穴山梅雪との和睦の場)、「修禅寺物語」(面作り師・夜叉王が頼家の身代わりに斬られた自分の娘の顔を紙に描く場)、「富士の巻き狩り」(新田義貞のイノシシ狩り)。

今年は、地元の福与城の顛末に関係した場面を1舞台作った。作家の小沢さとしさんの著書「和睦」を基にしたもので、14日の鑑賞会には小沢さんによる説明も予定する。

保存会は11月下旬から夜作業を続け、人形作り、舞台組み立て、飾り付けと作業を進めてきた。祭り前日の12日、最終確認をして当日を迎える。

02年発足の小学生のクラブ「スマイル山車くらぶ」は、今年は「かちかちやま」の2場面を作った。11月から準備を始め、毎週土曜日に制作に励み、完成させた。

保存会は、「自分たちはまだ不十分だと思うけれど、精一杯作った。ぜひ見てほしい」と話している。 -

箕輪町消防団 出初め式

箕輪町消防団の出初め式が7日、町文化センターであった。団員188人が出席し、気持ちを新たに、団活動への結束を固めた。

雪が降ったため、市中行進から箕輪消防署前での観閲のみに切り替えた。平沢町長、平沢久一団長が、ポンプ車を連ね、堂々と行進する団員を見守った。

式典で、平沢町長は、昨年7月の豪雨災害での団員の長期間にわたる活動に感謝し「災害を教訓に、地域の守りを強固なものにしていきたい」と式辞。「東海地震が想定される地域でもあり、消防団の役割は広範囲で、重要」とし、団員確保が厳しい状況に「団員報酬を一律から出動に応じた体系にするよう検討している。また、事業所とも協力関係を築き、団員が活動しやすい環境にしたい」と述べた。

平沢団長は、火災や自然災害などから住民の生命・財産を守るため、予防消防に徹するよう訓示した。

そのあと、県消防協会功績章など伝達を含めて表彰した。 -

箕輪町図書館

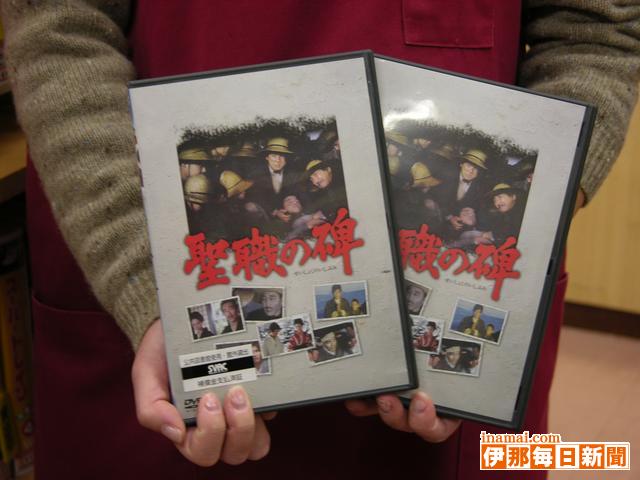

「聖職の碑」DVD貸出始める

箕輪町図書館は、中央アルプス木曽駒ヶ岳での遭難事故を題材にした新田次郎の小説を映画化した「聖職の碑」DVDの貸し出しを始めた。

「聖職の碑」は、1913年(大正2年)に中箕輪高等小学校(現・箕輪町立箕輪中学校)の木曽駒ヶ岳集団登山における遭難事故を題材にした小説。78年に森谷司郎監督が映画化した。上映時間153分。

通常の公共図書館では貸し出しができない作品だが、「地元箕輪に関係のある作品なので保存もし、貸し出しもしたい」と発売元に交渉し、館外貸出の許可を得た。

DVDは3本。1本は保存用で、2本を貸し出している。すでに利用者もいるという。

図書館では「箕輪町に深く関わりのある作品なので、この機会にぜひ借りてほしい」と話している。 -

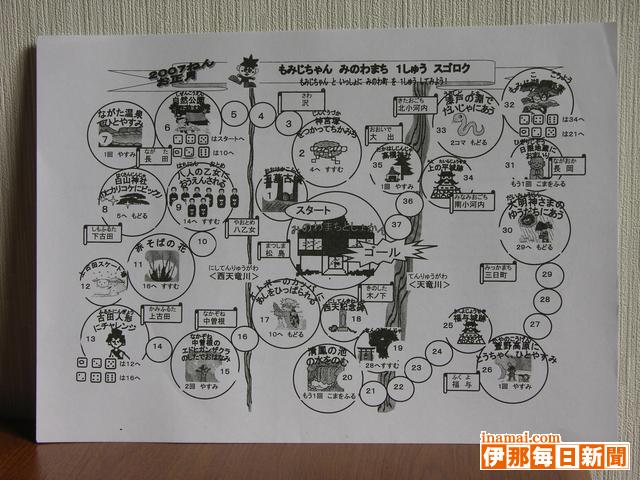

箕輪町図書館ですごろくプレゼント

箕輪町図書館は7日まで、お正月企画で「もみじちゃん みのわまち1周すごろく」をプレゼントしている。絵本や本を何冊も抱えた子どもたちが、すごろくのプレゼントをうれしそうに受け取っている。

すごろくは、図書館職員手作りのオリジナル。町のキャラクター「もみじちゃん」が図書館をスタートし町の名所、史跡など町内を1周して図書館にゴールする。王墓古墳、ながた温泉、もみじ湖などを巡り、途中には「オトボーのカッパに足を引っ張られる」で7つ戻ったり、「8人の乙女に応援される」で5つ先に進めるなど楽しい工夫がされている。

すごろくの裏面は、みのわまちの昔話を紹介。「竜宮塚」「オトボー」「漆戸の淵」などすごろくにも登場する5話を載せている。

もみじちゃんの駒、さいころも切り抜いて作れるようになっており、塗り絵もできる。

プレゼントは、期間中に本を借りた小学生までの子どもが対象。500セット用意している。 -

アマチュア・マジシャン

箕輪町松島

有賀哲哉さん

観客の前に登場したアマチュア・マジシャン「アリック」。鮮やかな手つきでカードを扱い、見る人を巻き込んで次々と繰り広げる手品に、「どうなってるの?」「すごいね」と拍手が起きた。

「どこで何をやったか忘れるくらい緊張している。でも、楽しんでもらうために、喜んでもらえることを考える。場をこなさないとうまくなれない。呼ばれたら飛んで行きますよ」。アリックの名を刺しゅうしたジャケット姿で、驚きと感動を届ける。

大学に進学し、友達がやっていた手品に魅せられてサークルに入った。「勉強はしなかった。授業中もずっとトランプをやっていた」というほど手品にのめり込み、トランプを扇子のように美しく開く扱いも20歳のときには習得していた。

学生時代、アマチュア・マジシャンとして名高い故高木重朗氏に直接指導を受ける機会もあった。初めて手品をやった小学3年の学芸会。ダンボール箱の中で人が入れ替わる手品は、高木氏の本を見て挑戦した。「俺が読んだ本の人がここにいるんだって感激しました。すごかったですね」と振り返る。

卒業後しばらくは独学で手品を勉強していたが、2000年に箕輪町に戻るまでの10年間はほとんど手品をすることはなかった。地元で旧友に会う機会が増えると同時に手品を披露する場ができ、再び練習を始めた。

手品には4つの楽しみがあるという。(1)見る楽しみ(2)種を知る楽しみ(3)練習してできるようになる楽しみ(4)皆に見せて喜んでもらえる楽しみ-。4つの段階をしっかり踏むと、自分にとってもお客さんにとっても素晴らしい、最高の手品になる。

「まずは見て感動。何でもそうだけど、自分が感動しないとだめ」。次にどうやっているのかを推測する。長年やっているとある程度は分かるといい、後は自分なりにアレンジする。「練習あるのみ」と、暇を見つけては練習に励む。

手で練習する以上にもっと練習することがある。それは「頭の中でストーリーを描く」こと。何度も何度もストーリーを組み替えて練習する。例えば手品を披露する場が自分の想定と違っていても、頭の中で経験しているとすぐに切り替えができるなど、スムーズに対応できる。これは手品のみならず、人生にもいえることだという。

得意とするのはカードマジック。「トランプには種がない。自分がやりながら種を仕掛けていく。これはすごいですね」。カードマジックという「52枚が繰り出す芸術」に魅力を感じている。

「本当にすごい手品は観客が『うっ』と一瞬止まる。拍手を忘れる。我に返るまでの時間が『何なの今の?』となる。それをどこまで追求できるかなので、飽きることはないですね」。何かをやっているという動きを極力排除し、いかにシンプルに美しくやるかが課題となる。

人を楽しませるという最大の喜びのためにやっている手品。目指すは、「疑う余地なし」の究極の手品だ。(村上裕子) -

【年男年女】

箕輪町社会福祉協議会職員

柏原久美子さん(59)

「今年1年で定年。元気で、この職場にいて良かったと思える1年にしたい」

何か自分にもできることがあれば-と、専業主婦から外で働くことを決意。箕輪町の母子通園施設若草園に1年勤め、翌92年に介護士として町デイサービスセンターゆとり荘立ち上げの1期職員になった。ケアマネージャー、ヘルパーステーションと異動し、今は地域福祉を担当する。

「お年寄りや介護者を大事にしたい気持ちを正直に伝えないといけない。関係作りが大事」。職場でも「互いを尊重し大事にすることで仕事もうまくいく」と、常に人間関係を大切にしてきた。

「自分を殺すことでなく今の自分を正直に出す。バカでもね、バカを認めてもらって仕事するの」。笑顔と明るさで、周囲に元気を与えてくれる。

「自分の持っているものは微々たるものだけど、今までやってきたこと、感じてきたことを伝えたい」。後輩の育成が定年を控えた自分の任務だという。 -

箕輪町議選

4月29日の任期満了に伴う箕輪町議会議員選挙は4月17日告示、22日投票の日程で行われる。

今回の選挙から議員定数が3削減され、現行の18から15になる。03年の前回選挙で22から18に削減しているが、議会自らが議会運営の効率化・合理化を図る必要がある-として議員定数研究特別委員会を設置して検討し、06年3月の町議会定例会で条例改正案を可決した。

すでに出馬を表明しているのは、現職の丸山善弘氏(67)=公明党、松島=。公明党公認の予定候補として昨年12月21日に3選を目指して表明し、「もう1期、頑張れるだけやりたい」としている。

そのほかの現職では6人が出馬に意欲を示している。中には後援会の要請を受けるなど話が進んでいる人もいる。新年会などの席で後援会や地元と最終的な話ができ次第、正式に表明する見通し。

引退を検討しているのは3人。後継者を探しているが、「定数が3減になるからどうかな」「若い人を探してるけど難しい」との声もあり、いずれも難航しているとみられる。

「周囲の要請を受けて検討している」とし出馬の可能性を含んでいる現職もいるが、そのほかの現職は「未定」「検討中」の状態。現在2議席の共産党は、「複数で調整中」とし、党の決定が出たところで発表する予定という。

新人は、女性候補を擁立しようとする動きが水面下であるものの、具体名はまだ挙がっていない。 -

さらなる健康づくりへ

介護予防拠点施設新設箕輪町の健康づくりの拠点施設として07年、デイサービスセンターゆとり荘の敷地内に介護予防拠点施設ができる。

福祉空間等整備事業で、ゆとり荘の増改築、箕輪町社会福祉協議会の移転などを計画しているが、福祉施設などを集中することでサービスの幅を広げ、福祉の取り組みを点から面にする事業展開を図るねらいがある。

新施設の建設も同事業の一環。トレーニングと地域コミュニティの利用で健康づくりに役立てる。

ゆとり荘の南側に独立施設として建設し、渡り廊下でつなぐ計画。沢にある介護予防拠点施設「げんきセンター」と同様のトレーニングマシンを設置し、スタッフを置く。

事業計画は、熟年者の健康レベル向上を目的とする「みのわ健康アカデミー」の卒業生を対象にした継続的な健康づくり、指導補助者の育成、簡単な体操や講話などをする一定期間の継続的な教室開催、施設の一般開放などを予定しており、今後、検討を進める。

「みのわ健康アカデミー」で元気度を上げた卒業生については、引き続き新施設で健康づくりに取り組みながら、さらに「みのわ健康サポート隊」として指導補助をし、健康づくりの輪を地域に広める役割を担ってほしいと期待している。

05年度に開講したみのわ健康アカデミー。第1期生は06年度、げんきセンターを月1回利用するほか自主活動でウォーキング、マレットゴルフなどに取り組んでいる。しかし、アカデミー在籍中と比べ活動頻度が減少し、「もっとやりたい」との声は多い。町は、新施設の利用で今よりもきめ細かなフォローができるようになる-という。

熟年者の健康レベルが向上するなど一定の成果が出ているみのわ健康アカデミー。卒業生の多くは、例えば一般の人にトレーニングマシンの使い方を教えるなど指導補助者として活動する計画にも好意的で、アカデミーも点で終わることなく、面としての展開が可能になる。

多くの町民に健康に関心を持ってもらい、地域の健康推進事業の拠点として新施設を活用した、より発展的な健康づくりが始まろうとしている。 -

箕輪町警部交番建築工事進む

伊那警察署箕輪町警部交番の建築工事が進んでいる。

新交番は国道153号バイパスと町道6号線交差点の東。敷地面積は約899平方メートル。箕輪町から借り上げる。

建物は木造1階建て、金属板葺き。本体の建築面積は346・74平方メートル、外物置は3・31平方メートル。事務室、会議室、相談室、所長宿舎などを備える。

駐車場は10台。その内、身障者用1台。

工期は07年3月20日まで。3月末までに新交番に引越し、4月以降に落成式を予定する。

現在の交番は、07年12月末までに取り壊し、敷地を町に返還する予定。

長野県住宅部が発注。請負業者は設計・管理が環境計画(伊那市)、建築工事が浅川建設工業(箕輪町)、電気設備工事が伊那エンジニアリング(伊那市)、機械設備工事が水道建設(岡谷市)。請負金額は約6300万円。 -

NAGANOジュニアフェンシングクラブの小学生が入賞報告

第2回大山崎カップ少年少女フェンシング大会(京都府大山崎町、24日開催)の各部門で1位縲・位となった箕輪町のNAGANOジュニアフェンシングクラブ(西藤繁コーチ)の小学生選手4人が28日、平沢町長のもとを結果報告に訪れた=写真。

全国から180人の小中学生が集まった同大会には、県内からも22人が参加。個人・団体合わせて10部門で競い合った。

同クラブからは、2年生の平松海成君が1、2年男子の部で優勝。クラブ内で優勝メダルを獲得した3人目となった。また、3年生の西藤俊哉君は3、4年男子の部で2位に入賞、5年生の馬場侃也君、6年生の倉田瑞基君はともに5、6年男子の部で3位に入賞する好成績を修めた。

メンバーは、自己紹介をしながら自分の成績を報告。平沢町長も「また今度がんばって優勝しなくちゃね」などと一人ひとりに語りかけた。

NAGANOジュニアフェンシングクラブは現在部員募集をしている。

申し込み・問い合わせは箕輪町文化センター内、県フェンシング協会事務局(TEL70・6602)へ。 -

箕輪町北小河内

災害関連緊急砂防事業で用地買収検討7月豪雨災害で被害を受けた箕輪町北小河内地区の災害関連緊急砂防事業で、取り付け道路工事などのため県が用地買収を検討している。

箕輪町議会全員協議会での町の説明によると、竹の腰グラウンドより東を砂防指定地にしてえん堤を完成させるため、林道を付け替え、災害関連工事の工事用道路や治山のために使用する計画。

用地は町などが所有する3200平方メートル相当の予定。新年から用地理解を得て、早期着工を目指したいとしている。

竹の腰マレットゴルフ場に付け替え道路が通り、利用できなくなるため、「新しいマレットゴルフ場がほしい」とする地元の要望を受け、町は売却費用を代替地の用地確保にあてたいという。 -

箕輪町10大ニュース

◇7月豪雨災害・未曾有の大災害

7月15日から19日まで降り続いた梅雨前線豪雨は、総雨量333・5ミリに達し、天竜川北島地籍堤防決壊、北小河内中村地域土石流など町内各地で大災害をもたらした

◇平沢豊満町長再選

任期満了(11月28日)に伴う町長選挙で、平沢豊満町長が無投票当選し、2期目のスタートを切った

◇デジタル地域防災無線システム整備

システムの整備で災害発生時に、災害対策本部と防災関係機関、医療機関、学校、区長、消防団等間における相互通信が可能になり、町内広域から無線機で迅速な情報収集・伝達ができるようになった

◇総合防災訓練・自衛隊参加の広域訓練

9月3日に地震総合防災訓練を実施。各区の訓練と本部訓練で陸上自衛隊松本駐屯地の参加で辰野町、南箕輪村との広域応援訓練をした

◇協働によるまちづくりはじまる

地域総合活性化事業、住民提案制度、第1回町民ゴルフ大会、第1回小学生かけっこ大会、天竜健康ウォークなどを展開した

◇新エネルギー導入で廃食用油のバイオディーゼル燃料化のリサイクルが本格化

年間9千リットルを目標に町共同作業の家で精製し、みのちゃんバスに利用。年間20トンの二酸化炭素削減に効果が期待できる

◇町役場「エコアクション21」認証取得

自治体として初めての認証取得。この取り組みを「エコアクション21自治体イニシャティブ・プログラム」に活用し、地域全体での活動に拡大している

◇農事組合法人みのわ営農設立

12月17日、組合員582人の上伊那管内で最大の組合として発足。法人形態は「みのわ方式」と呼ばれ、市町村単位でまとまった唯一の担い手組織としての法人設立は県内初

◇クマ・イノシシ・ニホンジカの異常出没

例年にない出没で、特に農産物への食害が著しいイノシシとニホンジカが異常に出没した

◇みのわもみじカップ第1回フェンシング大会開催

小・中学生対象のフェンシング交流全国大会。1府5県8チーム総勢72人が参加した -

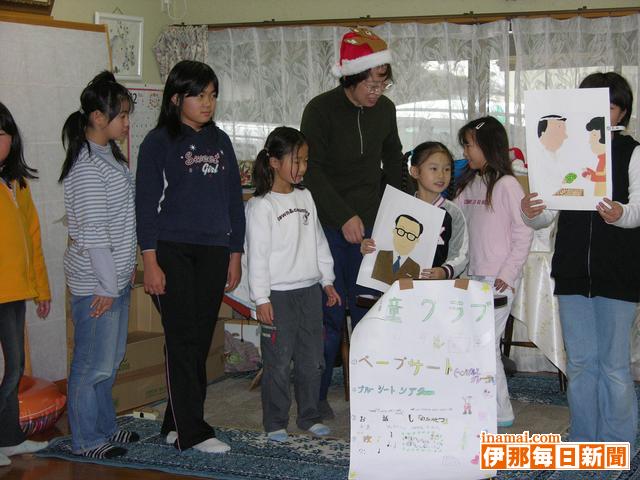

箕輪町学童クラブ東部教室が宅老所を訪問

手作りペープサート披露

箕輪町の学童クラブ東部教室は28日、北小河内にある宅老所なの花を初訪問し、手作りのペープサートなどを発表してお年寄りと交流した。

東部教室には箕輪東小学校と南小学校の児童が通っている。クリスマス会のために皆で手作りしたペープサートをおじいさん、おばあさんにも見てもらい交流したい-と訪問を計画。皆でアイデアを出し合って少しずつ準備し、今回は2年生から4年生までの7人が訪れた。

ペープサートは「ヘンゼルとグレーテル」。大きな声で感情を込めて発表すると、利用者13人が、「上手だね」「良く出来てるね」と拍手しながら見入った。

「これはのみのピコ」のお話も紹介。「チューリップ」「ちょうちょ」を歌い、利用者と一緒に折り紙も楽しんだ。折り紙のお土産もプレゼントした。

学童クラブ指導員と事務局による春夏秋冬の話や歌を楽しむブルーシートシアターもあった。

利用者は、「握手してちょうだい。ありがとう」と笑顔で児童に話しかけた。南小4年の儀保ユリさんは、「今日は楽しみにしてきた。緊張しないでよくできた」と話していた。 -

箕輪町「広報みのわ」に有料広告掲載

箕輪町は、「広報みのわ」1月号から、全ページをカラーにし、有料広告の掲載を始めた。

広告料収入による自主財源の確保、地元企業との協働の観点から有料広告掲載を導入し、一部外部委託を始めた。広告主は町内に限らず県内にまで枠を広げ、町が広告内容を確認して掲載している。

紙面はこれまでは2色刷りのページもあったが、「住民の方に少しでも見やすい広報にしたい」と、オールカラーにした。写真も多く使い、カラフルでより明るい紙面になった。

来年度は、住民から直接意見を聞く外部モニターの導入なども検討中で、「よりよい広報にしていきたい」としている。 -

箕輪中部小2年1組

リンゴ学習の収穫祭

箕輪町の箕輪中部小学校2年1組(36人、気賀沢千鶴子教諭)は27日、リンゴ学習の成果を発表する収穫祭を開いた。学習でお世話になった人や家族を招き、リンゴ料理やカレーでもてなした。

1年生のとき、松島の有賀徳夫さん・一治さんの果樹園にリンゴ狩りに招待してもらったのをきっかけに、「リンゴを育てたい」と、有賀さんの協力を得て生活科の学習で取り組んできた。

毎月1回、果樹園を訪れてリンゴを観察し、摘果、葉摘み、リンゴに絵を付けるためのシール張り、収穫を体験。収穫したリンゴで、ジャムやアップルフリッター、アップルパイなども作った。

収穫祭には有賀さんと保護者を招待。お母さんたちにも手伝ってもらい、学級菜園で作った白菜、ブロッコリー、ジャガイモも使ってカレー、リンゴサラダ、アップルパイを準備した。

「リンゴはすごく蜜があって甘くておいしい」「苦労した味がする」と笑顔の児童。「リンゴのことがわかった」「いろいろな仕事があってびっくりした」などと学習の感想を発表し、国語の時間に書いたリンゴを主人公にした話も紹介した。

有賀さんは、「この経験を学校の勉強に役立ててほしい」と話していた。 -

大出長寿クラブ「手作りそば会」

箕輪町の大出長寿クラブ(150人、藤田隆美会長)は26日、年末恒例の「手作りそば会」を大出コミュニティセンターで開いた。会員による手打ちそばを味わい、親ぼくを深めた。

年の暮れに会員の友愛を深めようと、8年続く恒例行事。「ソバを栽培する人、ソバを打つ人と皆でやる。皆が先生で皆が生徒」という手作りの会で、65人が参加した。

今年は、4アールの畑でソバ40キロを収穫。ソバ粉10キロを用意し、会員が互いに教えたり、教えられたりしながらそばを打った。ゆで上がったそばが次々と運ばれ、今年の活動を振り返って話に花を咲かせながらそばを味わった。

大出長寿クラブは花壇作り、公共施設での掃除など奉仕活動、健康についての講習、研修慰安旅行など活発に活動している。 -

箕輪北小5、6年生がしめ縄作り

箕輪町の箕輪北小学校5、6年生は26日、地域のお年寄りに教わってしめ縄を作った。

伝統行事に触れ、地域のお年寄りに学ぼうと、毎年5、6年生が体験する。

今回は、北小学校区3区の長寿クラブの24人が指導に訪れた。しめ縄は三垂れ、丸型の2種類。5年生の米作り学習のわらや、児童が各自持ち寄って作った。

6年生は昨年も経験しているため、少し高度な技術を取り入れたしめ縄作りに挑戦。わらをなう作業や3本の垂れを均等にする、形を整えるなど苦労しながらも、それぞれのしめ縄を作り、扇やタイ、ウラジロ、御幣などを飾り付けて完成させた。

6年生の山内愁君と宮坂良祐君は、「縛るところやバランスを整えるところが難しい」「作ったしめ縄は家に飾る」と話し、熱心に作っていた。 -

05年一般会計決算など可決 伊那消防組合定例議会

伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の4市町村でつくる伊那消防組合議会の12月定例会は25日、伊那市役所で開き、05年度一般会計歳入歳出決算認定など、条例案件、補正予算案件3件について、原案通り可決、承認した。

昨年度の歳入総額は12億9718万69円(前年比0・4パーセント減)、歳出総額は12億8775万612円(同8・7パーセント減)だった。決算の概要として、同年度4月に発生した伊那消防署の災害対応特殊はしご車の転倒事故に伴う修繕、辰野消防署に寄贈のあった高規格救急自動車の高度救命処置資機材の購入などをあげた。

06年度一般会計第2回補正予算については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ608万8千円を減額し、歳入歳出予算の総額を11億9506万6千円とした。前年同期比6・6パーセントの減額となった。 -

箕輪中部小6年2組

炭焼きに挑戦

箕輪町の箕輪中部小学校6年2組(37人、六波羅孔明教諭)が22日、炭焼きに挑戦した。夜通し火の管理をするため学校に泊り込み、竹炭や鑑賞炭の完成を目指した。

5年生の時、「学校に泊まりたい」との声をきっかけに、夜通しの作業が必要な炭焼きを考えた。6年の1学期は、松ぼっくりなどを入れたアルミ缶や一斗缶をたき火で焼いて炭を作った。

今回は、炭焼き経験のある伊那市の北原重利さんに協力を依頼し、学校の中庭に煙突を付けて加工したドラム缶を設置し、土をかぶせて炭焼き窯を二つ作り、本格的な炭焼きに挑戦した。

竹、竹の割りばし、松ぼっくり、バラのつぼみなど好きなものを持ち寄り、竹には後で分かるよう各自の名前を刻んで窯に入れた。

午後3時半に点火。18時間燃やし続け、煙の色が透明になったら空気を遮断し、炭化するのを待つ。

「どんな炭ができるか楽しみ」と話し、男子児童は窯の近くに皆で建てた観察小屋に、女子児童は校舎に泊まって火の番をし、次回の炭焼きに備えて、煙突からの温度を30分ごとに測定し、煙の匂いや色の変化なども記録した。

262/(木)