-

平成27年度 公立高校後期選抜試験募集人員発表

長野県教育委員会は24日、平成27年度公立高校後期選抜の募集人員を発表しました。 赤穂高校普通科は27年度1クラス減らすため、募集人員は26年度の160人から40人少ない120人となっています。 上伊那8校の募集人員は次の通りです。 辰野高校です。 普通科72人、商業科23人の募集です。 上伊那農業高校です。 生産環境、園芸科学、生物科学、緑地創造ともに20人ずつの募集となっています。 高遠高校は普通科66人の募集です。 伊那北高校は普通科200人、理数科4人の募集です。 伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。 赤穂高校です。 普通科120人、商業科40人の募集です。 駒ヶ根工業高校です。 機械、電気、情報技術一括で60人の募集です。 多部単位制の箕輪進修高校です。 普通Ⅰ部・Ⅱ部合わせて40人、普通Ⅲ部35人、工業Ⅰ部が20人の募集です。 後期選抜の志願受付期間は25日から27日まで、志願変更受付期間は3月2日から3月5日まで、 後期選抜試験は3月11日、 合格者の発表は3月20日となっています。

-

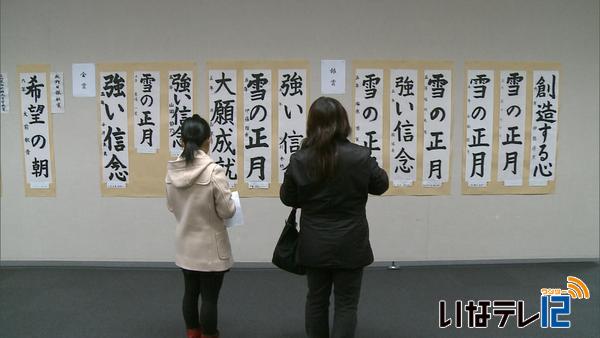

不折に続け!子どもたちの書初め書道展

上伊那を中心とした小学生の作品が並ぶ「子どもたちの書初め書道展」が、21日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那を中心とした小学5,6年生の作品394点が展示されています。 このイベントは、5歳の時に高遠に移住し幼少期を伊那谷で過ごした書家で画家の中村不折を 知り書道に親しんでもらおうと、アルプス中央信用金庫、上伊那書道協会、伊那文化会館が行ったもので、今年で2回目です。 21日はオープニングセレモニーで表彰式が行われ、入賞者に賞状が贈られました。 最高賞となる中村不折賞には、赤穂南小学校5年の中嶋珠久さんの作品が選ばれました。 書初め書道展実行委員長の池上信子さんは、「今年は力作が多く見ごたえのある展示となっている。これからも伝統文化継承の一助としてイベントを続けていきたい」と話していました。 この書初め書道展は、来月1日まで伊那文化会館で開かれています。 来月2日から13日までは伊那市荒井のアルプス中央信用金庫本店で入賞作品が展示され、16日からは各支店にも展示されます。

-

東京の平野さん 疎開した無量寺訪れる

太平洋戦争末期に東京から集団学童疎開で箕輪町の無量寺に来ていた平野(ひらの)鍾(あつむ)さんは、戦後70年の節目に20日無量寺を再度訪れました。 78歳の平野さんは、昭和20年3月の東京大空襲がきっかけでその年の11月まで箕輪町の無量寺に学童疎開していました。 東京都中野区の桃園第三国民学校の児童70人が集団疎開したもので、本堂に泊まり、近くの学校で勉強したということです。 平野さんは、昭和20年の1月1日から日記をつけていて、疎開当時の様子も書いていました。 今日、無量寺では、当時の住職の子どもにあたる杉本正樹さんやおばが寮母で東京の子どもたちと親しく接したという漆戸薫さんらが平野さんと対面しました。 平野さんは、疎開する際に東京から荷物を送るときに使った荷札を持参し、当時の様子を話ながら忘れかけていた記憶をつなぎ合わせていました。 平野さんたちが寝泊まりしていた本堂です。 70年前の記憶がよみがえります。 終戦末期、箕輪町内の寺に東京から疎開した児童は、約600人にのぼるといわれています。

-

公立高校前期選抜 402人に春

県内の公立高校 前期選抜の合格発表が県内一斉に18日に行なわれ、上伊那の高校では、402人の受験生に一足早い春が訪れました。 このうち高遠高校では、午後1時に合格者の受験番号が張り出されると保護者や受験生が番号を確認していました。 多くの受験生は、それぞれの中学校で合否を確認したということです。 高遠高校の前期選抜には、60人が受験し募集人員ちょうどの54人が合格しました。 県内では69の高校で前期選抜が実施され7,073人が受験し4,516人が合格しました。 このうち上伊那では、7校で実施され623人が受験し402人が合格しました。 一般入試にあたる後期選抜は3月11日に行われることになっています。

-

村の日 特別給食メニュー

2月18日は、南箕輪村の日です。 村内の保育園や小中学校では、この日にちなんだ特別給食が出されました。 この日の給食の時間、南部小学校のランチルームです。 特別給食メニューは、きびご飯に、地元産の野菜を使った味噌汁、南箕輪村のイメージキャラクターまっくんの形に作った肉団子などです。 このメニューは、村内の栄養士3人が、村らしさのある給食を制定の日につくろうと去年初めて企画したものです。 まっくん蒸しは、胴体の肉団子のまわりにコーンをつけ、目は黒豆にして、栄養はもちろん、見た目も考えられています。 児童たちからは美味しいと好評でした。 食事が始まると、まっくんも登場し、子どもたちの質問に答えていました。 ある児童は、「まっくんの好きな食べ物は何?」と質問し、まっくんは「大芝のジェラート」と答えていました。 南箕輪村では、「地域の食材に関心を持ってもらい、給食を通じて自分たちの地域を好きになってもらいたい」としています。

-

最優秀賞に長谷小羽場君の作品

社団法人 伊那法人会の税に関する絵はがきコンクールの審査会が13日に開かれ、最優秀賞に伊那市長谷小学校6年の羽場圭汰君の作品が選ばれました。 羽場君の作品は、ニンジンに8%の消費税を表す値札が書かれていて、わかりやすさが評価されました。 コンクールは、伊那法人会女性部が税の大切さや役割について関心を持ってもらおうと毎年行っています。 今年は、上伊那の8つの使用学校から290点が寄せられました。 審査は、伊那法人会の藤沢秀敬会長や女性部の大槻一子部長など11人が行いました。 最優秀賞に選ばれた羽場君の作品は、4月に九州の福岡で開かれる全国法人会の女性フォーラムに出展されます。

-

伊那市保育発表会・パネルディスカッション

伊那市内の保育活動を知ってもらい子育てや保育についての理解を深めてもらうための発表会が16日、伊那市のいなっせで開かれました。 発表会は、市内の保育士でつくる「伊那市保育プロジェクト委員会」が開いたものです。 会場には、地区の区長や民生児童委員などおよそ250人が訪れました。 今年度保育園で力を入れて取り組んできた活動について、西春近北保育園の田中訓子さんが発表しました。 田中さんは、木育や自然に触れる体験を積極的に行っていると発表し、「遊びの中に学びを取り入れた保育を行うことで子ども達が生きる力のある子どもに育つよう地域や保護者と連携していきたい」と話しました。 また、今回初めてパネルディスカッションも行われ、伊那市子ども子育て審議会長の丸山毅一さんら5人が「子育てしやすい伊那市」をテーマに意見を述べました。 伊那小学校教諭で幼保小連携推進委員の田中智之さんは、「楽しいという子どもの思いを受け止めてあげる。親も一緒になって伊那の自然で育つことの幸せを感じることが大切だ」と話しました。 県こども・家庭課長の佐藤尚子さんは「大人が少しでも余裕を持って接してあげること。今成長している子ども達が大人になって伊那市を自慢できるような取り組みが必要だ」と話しました。

-

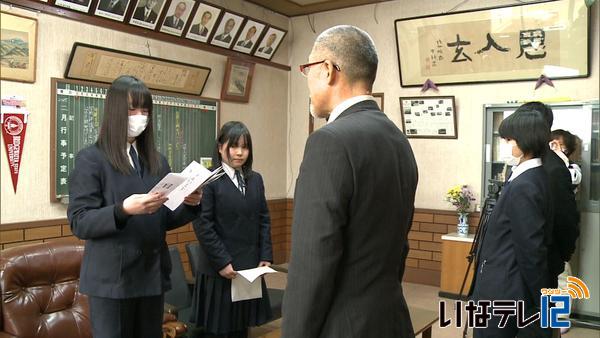

高遠中学校 さくらの里に車イス寄贈

伊那市の高遠中学校の生徒は、特別養護老人ホームさくらの里に車イス2台と歩行器1台を寄贈しました。 12日、生徒会役員が、さくらの里の西村安司施設長に目録を手渡しました。 高遠中学校では、毎年、アルミ缶回収で集めたお金で車イスを購入しさくらの里へ贈る取り組みをしていて、今年で6年目です。 6月、9月、11月に地域に回収ボックスを設置して住民にアルミ缶を入れてもらい、登校時に回収しました。 今年度は約660キロ、7万9,760円分が集まったということです。 西村施設長は「気持がとてもありがたい。車いすや歩行器を使って歩いたりすれば、利用者の皆さんも気分が変わると思う」と話していました。 生徒会では、全員が参加できる地域福祉の活動としてアルミ缶回収に取り組んでいます。 3年生で前の生徒会長の矢澤亘くんは「後輩たちにしっかり引き継いて活動を続けていきたい」と話していました。

-

信州大学と県内ケーブル局が連携フォーラム

信州大学と日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会が共催して、飯田市遠山郷の霜月まつりについて語り合うフォーラムが15日、飯田市で行われました。 フォーラムは信州大学とケーブルテレビ連盟長野県協議会が地域貢献を目的に連携協定を結んだことで始まり今年で3回目です。 コーディネーターに信大の笹本正治副学長を迎え霜月まつりに関わる6人のパネリストがそれぞれの立場から話しをしました。 霜月まつりを長年研究してきた飯田市美術博物館の櫻井弘人学芸員は、祭りが行われる意味や歴史的背景などを説明しました。 祭りを主催する宮司の宇佐美秀臣さんは地区の人口が減少するなか女性がいないと祭りが成り立たないとして時代に合わせて祭りの形を変えていく必要があると述べました。 フォーラムは飯田ケーブルテレビが取材した霜月まつりの映像を上映しながら進行しました。 参加したおよそ130人は迫力ある映像と合わせて祭りの現状についての理解を深めていました。 祭りを継承し保存していく若者の立場から参加した南信濃の平澤一也さんは出張公演など保存や継承について述べました。 取材する立場として参加した飯田ケーブルテレビの清水千晶さんは地元のメディアとして貴重な映像を記録として残すとともに祭りの現状や課題を伝えていくことが大切だと述べました。 霜月まつりのフォーラムは3月1日午前9時からの放送を予定しています。

-

寸劇通して人権について考える

伊那人権擁護委員協議会は、幼いうちから人権意識を持ってもらおうと16日、南箕輪村の南原保育園で寸劇を通して啓発活動を行いました。 この日は、伊那人権擁護委員協議会の委員25人が南原保育園を訪れ、いじめに関する寸劇を披露しました。 寸劇は、いじめ問題をテーマにしたもので、タヌキを主人公にしています。 誕生会に呼ばれたタヌキが、シッポが小さいことでいじめられるという内容で、いじめで悩むタヌキに人権キャラクターのマモル君とアユミちゃんがアドバイスし励まします。 最後はシャボン玉の歌を歌い仲直りしました。 協議会の中村榮三会長は、「保育園などで友達をいじめないで、みんな仲良く助け合ってほしい」と話していました。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 小中学校の校歌伴奏をCDに

今年で発足30周年を迎える伊那フィルハーモニー交響楽団は、市内小中学校の校歌の伴奏をCDにするための録音を、15日に行いました。 伊那市のいなっせで伊那フィルハーモニー交響楽団のメンバーが校歌を演奏し、CDにするための録音を行いました。 学校で音楽を教えている教員も立ち合い、テンポや音の強弱などを確認していました。 これは、今年5月で発足30周年を迎える伊那フィルが、地域への感謝の気持を伝えようと企画したものです。 この日は小学校4校、中学校3校の校歌を1日かけて録音しました。 伊那フィルは、「地元にアマチュア・オーケストラを作って、ベートーベンの第九を合唱団と一緒に演奏したい」と、音楽愛好家5人が中心となり1985年、昭和60年に発足しました。 現在は10代から70代までの55人が所属していて、年1回の定期演奏会のほか、一般公募の合唱団と「手づくりの演奏会」での協演も行っています。 校歌の録音は、8月と来年2月にも行い、 市内全ての小中学校21校にCDを贈る予定です。

-

箕輪町木下で天神様祭

学業成就を願う天神様祭が15日、箕輪町木下で行われました。 神事には、木下区の小中学生およそ200人が集まりました。 天神様は、菅原道真を学問の神様として祀ったものです。 菅原道真の命日とされる2月25日を中心に全国的に行われていて、木下区では木下区青少年健全育成会が中心となって実施しています。 去年は、大雪で中止となったため、2年ぶりに行われました。 木下区青少年健全育成会では「菅原道真に負けないぐらい勉強すると同時に、心を一心に磨いてほしい」と話していました。

-

高遠城の厩稲荷の奉納品を展示する企画展

高遠城内に存在した3つの稲荷社のうちの1つ「厩稲荷」の奉納品を展示した企画展が、14日から、宮田村の村民会館で始まりました。 会場には、厩稲荷に関する奉納品と関連品77点が展示されています。 これらの文化財は、宮田村の小田切(おたぎり)康彦村長宅が所有するものです。 去年3月、小田切さんから「高遠城に関するものが自宅にある」と宮田村教育委員会に連絡があり、十数回にわたり調査を行った結果、高遠城内にあった厩稲荷であることが分かりました。 高遠城内には、3つの稲荷社があり、厩稲荷はそのうちの1つで本丸の東側の二ノ丸にありました。 明治5年1872年の高遠城の取り壊しの際、高遠城とゆかりのある小田切家に移されたとみられ、以降143年にわたり守られてきました。 去年11月には1日限定で自宅が一般公開されましたが、それ以降も見学を希望する声が多く寄せられたことから企画されました。 こちらののぼり旗は江戸時代中期の寛延4年1751年の物で、上伊那地方に現存するものとしては最古級のもだということです。 他にも、祭りの際に奉納されたものなど、高遠藩に関する貴重な品が展示されています。 また、信州大学副学長で日本中世や近世史に詳しい笹本正治教授も、去年8月に行われた調査の際に「高遠城の実態を知る上で非常に価値のあるもの」としています。 この企画展は、18日水曜日まで、宮田村民会館で開かれています。

-

沢保育園早期建て替えを

箕輪町の沢保育園保護者会は、老朽化が進み、定員超過となっている園舎の早期建て替えを12日夜白鳥政徳町長に要望しました。 保護者会長の向後晴美さんが要望書を手渡しました。 要望書では、園児数が定員を超えていて入園式や運動会などの行事の際は手狭になっている状況や老朽化による停電や教室の寒さなど不便さを訴えています。 箕輪町によりますと、4月に沢保育園に入園する園児数は、定員140人に対し、155人と予想しています。 整備計画では、2016年度の木下の保育園建設に続き2019年度に沢保育園の建て替えを予定していますが、保護者会では、一刻も早い超過密状態の解消をと計画の前倒しを要望しました。 白鳥町長は、「木下との同時着工は、財政的にも難しいが、計画には時間がかかるので、検討は、同時に進めようと思っている。地域や保護者の協力をお願いしたい。」と述べました。

-

公立高校前期選抜試験はじまる

平成27年度の公立高校の前期選抜試験が10日から始まりました。 南箕輪村の上伊那農業高校では、受験生が緊張した表情で会場に向かっていました。 県内の平成27年度の高等学校志願予定者数は20,419人で、このうち34.7%の7,078人が前期選抜試験に志願しました。 上伊那8校では、伊那北高校普通科、伊那弥生ヶ丘高校普通科、赤穂高校普通科以外の学科で前期選抜試験が行われました。 上伊那農業高校の園芸科学科は、募集20人に対し51人が志願していて、倍率は県内で3番目に高い2.55倍となっています。 県教育委員会によりますと、試験開始時間の遅れ等は無く、無事試験は行われたということです。 合格者の発表は、18日(水)です。

-

消防団音楽隊と中学生が合同練習

22日の第4回伊那市消防団音楽隊定期演奏会に向けた音楽隊と中学校の合同練習が8日伊那市の春富中学校で行われました。 22日の演奏会第2部で、消防団音楽隊と市内5つの中学校との合同演奏があり、2曲を演奏します。 春富中学校で行われた合同練習には、吹奏楽部がある伊那中、東部中、西箕輪中、春富中、高遠中の5校から100人近くが参加しました。 合唱などでよく歌われるビリーブを全体で合わせると、迫力ある楽器の音色が体育館に響きわたりました。 練習にかけつけた三澤俊明伊那市消防団長は、「演奏会では音楽を届けるとともに、火災予防の気持ちも伝えてもらいたい」と中学生を激励しました。 第4回伊那市消防団音楽隊定期演奏会は、2月22日午後1時から伊那文化会館大ホールで開かれます。 当日は、昭和50年代の歌謡曲やアニメソングが演奏される予定で家族連れで楽しめる内容となっています。

-

白鳥町長 園児と給食で交流

箕輪町の白鳥政徳町長は、町内8つの保育園を視察しています。 9日は箕輪町の沢保育園を訪れ、園児と給食を食べました。 白鳥町長は、公約に掲げたうちの一つに、少子化人口減少対策を挙げていて、その一環で保育園訪問を行っています。 この日は沢保育園を訪れ、年少のりんご組の園児と給食で交流しました。 園児からは、「町長先生」と呼ばれ、「何歳ですか」など質問攻めされていました。 沢保育園には、箕輪町沢地区と大出地区の子ども、166人が通っていて、町内8つの保育園で最も古くなっています。 沢保育園の押野久子(おしのひさこ)園長は、「子どもの数に対して建物が手狭。狭いことで子どもに危険があることも事実。建て替えを早急にお願いしたい。」と要望していました。 白鳥町長の保育園訪問は、3月上旬までに全ての保育園を回るということです。

-

劇団歩「故郷の空」上演

箕輪町文化センター付属劇団歩は、20作品目となる「故郷の空」を7日と8日に上演しました。 劇団オリジナル作品で、三輪はじめさん作、演出は、飯島岱さんです。 少子高齢化、過疎化の課題を抱える地方の活性化協議会を舞台に地域活性化とは何かをコミカルに描いた内容です。 子役も含め約20人の役者が、役場職員や商工会青年部メンバーや地域おこしアドバイザー役を演じました。 前半は、軽妙なタッチで進んでいきますが、休憩をはさんだ後半は、地域おこしアドバイザーがその村の出身者とわかり、過去の歴史がよみがえります。 観光開発、ダム開発に絡んだ人間関係が今によみがえり、ほんとうに大切なものは何かを考えさせられる内容でラストを迎えます。 劇団歩は、平成15年に町文化センター付属劇団として結成され、今回の作品が20作品目となりました。 町文化センターには、多くの人が訪れ、二転三転する物語の展開に引き込まれていました。

-

五色百人一首大会

100枚の百人一首を20枚ずつ色分けした五色百人一首の長野県南信大会が7日、伊那市西箕輪の仲仙寺で開かれました。 大会には南信地域の小学1年生から6年生まで、55人が参加しました。 五色百人一首は、100枚の百人一首が20枚ずつ色分けされています。 試合は色ごとに行われるため、覚える枚数も少なくてよく、少ない時間で行うことができ、授業などで取り入れやすくなっています。 大会は県内の教員有志でつくるTOSS五色百人一首協会長野県南信支部が開きました。 7日は総当たり戦の予選と、決勝トーナメントが行われました。 児童らは、授業などでの練習の成果を発揮していました。 大会の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、青札の部で西春近北小学校2年の佐久間佳乃さんが、黄札の部で手良小学校3年の三澤優真くんが1位となりました。

-

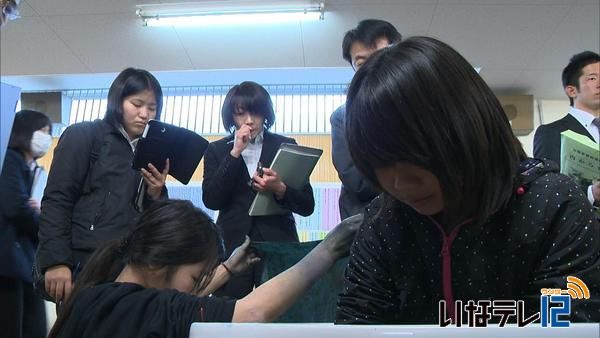

伊那小学校の総合学習を全国の教員が見学

総合学習を中核とした教育に取り組んでいる伊那市の伊那小学校で7日、公開学習指導研究会が開かれました。 伊那小学校では、昭和53年に1、2年生が、昭和54年からは全学級が総合学習に取り組んでいます。 研究会は、実際の授業の様子を見ることで教育の在り方について考えてもらおうと毎年開かれていて、今年で36回目です。 全国各地からおよそ500人の教員らが訪れ、教室や体育館などで行われた授業を見学しました。 6年敬組は、4年生の頃から取り組んできた草木染めのまとめを行いました。 自分たちで育てた「藍」を使って染液をつくり、巾着袋やハンカチなどを青色に染めていました。 5年春組は、4年生の頃から音楽劇に取り組んでいます。 あすオペレッタのフェスティバルに参加するということで、子どもたちは繰り返し練習をしていました。 研究会には大学生も訪れ、取組の様子をカメラで撮影したり、メモを取ったりしていました。

-

歌手米倉颯音さん市長を訪問

伊那市富県出身で、高遠高校から音楽大学に進みプロ歌手となった米倉颯音(よねくらはやと)さんが5日市役所を訪れ白鳥孝市長に地元でのリサイタル開催を報告しました。 イタリア歌曲を披露した米倉さん。2010年に歌手デビューし、去年2月頃から地元伊那地域での活動を本格化させています。 平成のささきいさおのキャッチコピーで、クラシックから演歌、ポップスまで幅広いジャンルをこなします。 作詞も手掛ける米倉さんは、去年8月にリリースした伊那慕情で地元の風景を歌いこみました。 米倉さんは、3月28日にいなっせでスプリングリサイタルを開きます。 クラシックや日本歌曲、演歌、歌謡曲を披露する予定で、多くの人に聞きに来てほしいと来場をよびかけています。 白鳥市長は、「ぜひ活躍してください」と米倉さんを激励していました。

-

授業でのタブレット端末の活用について教職員が研修会

小中学校の授業でのタブレット端末の活用について学ぶための研修会が5日、伊那市内で開かれ、教職員が学校での活用事例を発表しました。 これは、小中学校の教員や有識者などでつくる上伊那地方視聴覚教育協議会が開いたものです。 小中学校への導入が始まったタブレット端末の活用方法を学ぼうと、去年8月から、「iPadの授業への活かし方」をテーマにマルチメディア研修会を開いていて、今回で3回目になります。 事例発表で、西箕輪中学校の丸山尚志教諭は特別支援学級での活用について発表しました。 文章を書く事が苦手だった男子生徒は、タブレット端末を使う事により進んで日記などの文章を書くようになったということです。 丸山教諭は、タブレット端末を使う事で、線を引いたり文章を書く事に緊張を感じず取り組む事ができるようになり、身構えず自由な表現ができるようになったと思うと話していました。 今年度、伊那市では、市全体で小中学校用のタブレット端末240台を、箕輪町では中学校に140台を導入しました。 南箕輪村は、現在、導入計画はないということです。 視聴覚教育協議会では、まだ授業でうまく活用できない教員もいるので、情報交換を積極的に行っていきたいとしています。

-

高校入試前期選抜 志願者数

長野県教育委員会は、平成27年度の公立高校前期選抜の入学志願者数を5日発表しました。 上伊那では、上伊那農業高校園芸科学科の倍率が最も高く、2.55倍となっています。 高校入試前期選抜は10日、合格発表は18日となっています。

-

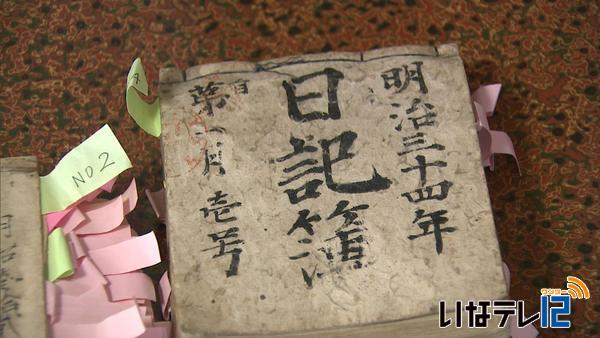

「地域を知る一端に」祖父の日記など矢島さん公開へ

伊那市美篶青島の矢島信之さんは、地域の歴史を知る一端になればと、祖父の日記や、大正から昭和にかけての葬式の香典帳などの資料の整理を行い、公開する予定です。 自宅の一室に並ぶのは、明治20年代に書かれた祖父の日記や、叔父叔母の学校の修了証書、葬式の香典帳などおよそ30点です。 矢島さんは、妻の美代子さんの一周忌を迎えるのを前に、昔の帳簿などの整理を始めました。 その中で、祖父の日記などを読み返しているうちに、当時の暮らしや地域の様子などが伺える事から、これをまとめ、多くの人に見てもらいたいと考えるようになったという事です。 こちらは、終戦の年の昭和20年4月に行われた、祖父の葬式の記録です 最後のページに小麦・一斗と書かれています。 矢島さんによると、物が無い時代、親戚からこの小麦が届くと、葬儀の料理が作れると家族一同よろこんだという事です。 矢島さんは、これらの資料を年代別にまとめ、徐々に自宅で 公開していきたいとしています。

-

春を告げる酒 立春朝搾り

4日は立春。暦の上では春となりました。 伊那市の造り酒屋 宮島酒店では、春を迎える酒「立春朝搾り」の出荷作業が早朝から行われました。 この酒は、立春の朝に搾った生原酒をその日のうちに、消費者に届けようと始められ今年で15年目になります。 宮島酒店では、日付が変わった4日の未明から酒を搾り瓶詰作業が行われました。 午前4時過ぎからは、信濃錦を取り扱っている東京や中南信の酒販店関係者が、酒が入った瓶に、平成27年乙未(きのとひつじ)二月四日と印刷されたラベルを貼っていました。

-

東春近小4年のりんご学習 感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生は、りんごの栽培体験学習でお世話になった、伊藤一路さん、豊子さん夫妻を招き、4日、感謝の会を開きました。 東春近小学校では、平成6年から毎年4年生が伊藤さんの、りんご畑で体験学習を行っています。 今年度も、摘花から収穫作業まで、4回の学習を行ってきました。 この日は、1年間体験で学んだことをまとめ、グループごと発表しました。 児童らは、「出荷できるりんごをつくるには、花を摘んだり、せっかく実になったりんごを摘んだり、苦労がある事がわかりました。」と発表していました。 他に、栽培したりんごを使って児童が作った、リンゴゼリーと炭酸を入れたフルーツポンチを全員で味わいました。 感謝の会では、歌も披露されました。 伊藤さんは、「今年のりんご作りは天候も良く、大きな被害が出なかった。秋に発生した2つの台風で、子どもたちのりんごが落ないか心配した」と話していました。 東春近小学校では、今後もりんごの栽培体験を通して、農家の苦労を学んでいきたいとしています。

-

“霜月まつり”テーマのフォーラム 15日開催

信州大学と日本ケーブルテレビ連盟信越支部長野県協議会は地域に残る伝統文化を見直そうと15日に飯田市で霜月まつりをテーマにした連携フォーラムを開催します。 霜月まつりは南信州の遠山郷と呼ばれる飯田市南信濃と上村地区に伝わる湯立ての神事で毎年12月に行われています。 国の重要無形民俗文化財に指定されていて去年は地区内9つの神社で行われました。 800年の伝統があり生命力の落ちる厳しい冬を乗り切るために、はじまったとされています。 また霜月まつりは「神様にお湯を差し上げる祭り」とも言われていて宮崎駿のアニメ映画「千と千尋の神隠し」のアイデアになったということです。 祭りのハイライトとなる「湯切り」では、面をかぶった地域住民が素手で熱湯をはじきとばします。 この熱湯にかかると病気にならないといわれていて見物人の盛り上がりは最高潮に達します。 信州大学副学長で日本の歴史に詳しくフォーラムでは司会を務める笹本正治さんは霜月まつりについて「冬の寒さで枯れた魂を復活させる神霊の恩頼(みたまのふゆ)の祭り」と話します。 信州大学と県内のケーブルテレビ局でつくる長野県協議会は地域貢献や情報発信を連携して実施することなどを目的に平成24年に協定を結びました。 フォーラム開催もその一環で飯田市美術館学芸員や宮司、祭り関係者6人が祭りの魅力や課題などについて意見を交わします。 フォーラムは入場無料で15日日曜日、飯田市の松尾公民館で午後2時から開かれます。

-

第10回伊那谷伝統文化公演 人形浄瑠璃

第10回伊那谷伝統文化公演が1日、伊那市のいなっせで行われ、箕輪町の古田人形芝居保存会などが人形浄瑠璃を披露しました。 伊那谷伝統文化公演は、地域の伝統文化に親しんでもらい伝統を残していこうと、NPO法人伊那芸術文化協会が主催したもので、今回で10回目です。 今年は人形浄瑠璃に焦点を当て、箕輪町の古田人形芝居保存会と飯田市の黒田人形浄瑠璃保存会が演目を披露しました。 古田人形芝居保存会が上演した演目は「生写朝顔話宿屋の段」です。 目が見えない主人公深雪が、琴を弾きながら思いを寄せる駒沢次郎左衛門を探して訪ね歩くという話です。 古田人形は、江戸時代に風除け祈願で人形を操ったのが起源とされ、その後淡路島から来た人形使い市村久蔵によって本格的に始まったとされています。 会員は、15歳から80歳までの20人で、中には親子で演じている人もいるということです。 会場にはおよそ250人が訪れ、人形浄瑠璃に見入っていました。

-

箕輪中学校 スケート全国出場・技術家庭科全国で入選

箕輪中学校2年の大槻陸君と浅川丈一郎君は、長野市で開かれている「第35回全国中学校スケート大会」に出場します。 29日は、大槻君と浅川君が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に出場の報告をしました。 大槻君は、3,000メートルと5,000メートルに、浅川君は500メートルと1,000メートルに出場します。 1月6日に長野市で開かれた県大会で、大槻君が5,000メートルで11位、浅川君が1,000メートルで11位に入賞し、全国大会出場を決めました。 第35回全国中学校スケート大会は31日から長野市のエムウェーブで開かれていて、競技は1日から行われます。

-

伊那北高校理数科 研究発表

伊那北高校理数科の生徒による課題研究発表会が31日、伊那北高校の同窓会館で開かれました。 発表会では理数科の2年生39人が9つのグループに別れ発表しました。 あるグループは、「放射線の工業製品への影響」について発表しました。 生徒らが放射線がタイヤの滑り止めや電線の耐熱性の向上に使われていることを知り、放射線を身近に感じたことから、基礎を学ぼうと行いました。 実験ではガラス瓶に放射線を照射し、色の変化を観察したり、輪ゴムに照射し、伸び縮みする力への影響を調べました。 生徒たちは「さまざまな製品に放射線が利用され、日常生活に役立っていることが分かったが、日本人には放射線照射の技術が利用されているから害があるという固定概念が根付いている。しかしそれは間違いで、放射線についての正しい知識を身に着けることが大切だと実感した」と話していました。 ある教諭は、「研究を通して、理論的に考える力を身に着けていってほしい」と話していました。

62/(金)