-

西早稲田中生徒が高遠町で農業体験

東京都新宿区の西早稲田中学校の生徒が4日、伊那市高遠町で農業体験をした。

西早稲田中学校では、給食で高遠の野菜を使っている事から、毎年夏休みを利用して農業体験に訪れている。

生徒は班ごとに分かれて作業を行い、このうち小原にあるハウスでは、生徒4人がトルゴギキョウの切り取り作業を体験した。

生徒たちは、花の数を数え丁寧に切りとっていた。 -

創造館で開館記念フォーラム

伊那市創造館で、1日南箕輪村の神子柴遺跡について考えるフォーラムが開かれた。

フォーラムは、伊那市創造館が開館記念フォーラムとして企画した。

創造館では、国の重要文化財である神子柴遺跡から出土した石器などを多数所蔵している。

そのため、今回神子柴遺跡についてのフォーラムを企画し、パネリストに、専門家3人を迎えた。

フォーラムでは、神子柴遺跡から発掘されたものや、発掘時の状態から、この場所がどういう場所だったのかについて話された。

明治大学黒曜石研究センターセンター長の小野昭さんは、「神子柴遺跡から出てきた石器をみるととてもきれいな石器ではあるが、生活するのに不足しないだけのものがそろっている」と話した。

国立歴史民族博物館名誉教授の春成 秀爾さんは、専門家の間では、お墓ではないかと当初から言われていると紹介した上で、神子柴遺跡から男性が身に着けていたとされる石斧が6つ見つかっていることから、ここでは6人の男性が生活していたのではないかとする説を話した。 -

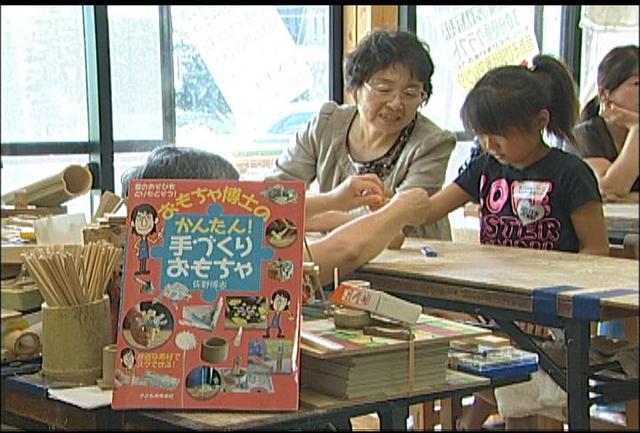

工房COOの佐野さん本出版

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内で、手作りおもちゃの体験教室「工房COO」を主宰する佐野博志さんが、本を出版した。

「おもちゃ博士のかんたん!手づくりおもちゃ」は、佐野さんがこれまでに考案した、身近にある材料で、簡単に作れるおもちゃ38種類を紹介している。

佐野さんは「紹介しているのは、簡単に作れるものばかり。本をヒントにオリジナルな遊びを考える”ひらめき”のきっかけとなり、(おもちゃが)世代を超えたコミュニヶーションの道具のひとつになれば」と話した。

「おもちゃ博士のかんたん!手づくりおもちゃ」は、8月3日から全国の書店で発売され、定価1,470円となっている。 -

上農高校陸上部がみんなの森整備

上伊那農業高校陸上部が26日、南箕輪村大芝高原のみんなの森にあるセラピーロードの整備をした。

セラピーロードには、間伐材を細かくしたウッドチップが敷かれていて膝の負担を和らげる効果がある。

上農陸上部は、このセラピーロードをランニングのコースとして使っている。

今回は、年月が経ちウッドチップの効果が薄れてきたことから、感謝の気持ちとして整備を行うことになった。

整備作業は部員9人が行い、平らになるように丁寧にウッドチップを敷いていった。

部員らは、「普段練習で使わせてもらっているので、作業を手伝うことができてよかった」と話していた。 -

箕輪中部小で1学期終業式

箕輪町の箕輪中部小学校で27日、終業式が行われ、1学期の学習を締めくくった。

終業式では、5年生が、1学期に臨海学習で愛知県の南知多を訪れたときの様子を発表した。

5年生は、絵などを使ってトヨタ自動車の工場見学や、海辺での地引網の様子を紹介し、「トヨタの工場では車1台を丁寧に造っていると感じた」「長野県は海がないので、海での学習は貴重な体験だった」と感想を発表していた。

式で、笠原忠照校長は、「命は一つしかないので気をつけて生活してほしい。夏休みが楽しくなるように注意をしっかり守り、2学期は全員で元気に出発しましょう」と児童に呼び掛けていた。

終業式ではこのほか、8月にNHK合唱コンクールに出場する合唱団が、課題曲などを披露した。

箕輪中部小学校は28日から夏休みで、8月19日から2学期が始まる。 -

公衆衛生専門学校体験入学

歯科衛生士を養成する、伊那市にある長野県公衆衛生専門学校で、高校生を対象にした体験入学が27日、行われた。

長野県内の高校2年生と3年生31人が、歯科衛生士の仕事を体験した。

公衆衛生専門学校では、高校生の進路決定の参考にしてもらおうと、毎年体験入学を行っている。

27日は、学校の概要説明のあと、専門学校の学生の指導で、口の中の観察やブラッシング、歯石の除去などを体験した。

歯石の除去では、道具の使い方を教わり、歯の模型を使って歯石を取る作業をした。

高校生は、慣れない手つきながらも、熱心に模型の歯石を取り除いていた。

参加したある高校生は、「歯科衛生士になりたいので、27日はいろいろ体験できてとてもよかったです」と話していた。 -

西春近てらこや塾始まる

夏休み中の小学生を対象にした「西春近てらこや塾」が26日から、伊那市の西春近公民館で開かれ、市内の小学校に通う児童約60人が参加した。

てらこや塾は、地域で協力して子どもを育てようと、西春近公民館が開いた。

講師は、小学校の校長や伊那西高校の生徒が務めた。

3年生以上は夏休みの宿題をそれぞれ行い、分らないところを教わっていた。

1、2年生は、書き順など基本的なことを全員で学んだ。

西春近てらこや塾は30日まで毎日開かれ、勉強以外にも紙工作や燻製作りなどを行う予定。 -

新山小 高遠第4保とカレーパーティー

伊那市の新山小学校の児童は21日、地元の園児とカレーパーティーをして交流した。

新山小学校を訪れたのは伊那市の高遠第四保育園の年長児。

新山小学校では、毎年地元の保育園児を招いてカレーパーティーをしていて、昨年度に新山保育園が休園になってからは、高遠第四保育園との交流をおこなっている。

21日は、4つの班に分かれ、小学校で作ったジャガイモを使ってカレーを作った。

ジャガイモの他に何を具材にするかは班ごとに決めていて、ツナやコーン、レモン汁などを入れて、それぞれの班のオリジナルカレーを作っていた。

カレーが出来上がると、全員で味わった。

新山小学校では、交流をしてお互い顔見知りになることで、地域のつながりを作っていきたいという。 -

前高遠美術館長竹内徹さん作品展

今年3月まで伊那市高遠町の信州高遠美術館館長を務めていた洋画家・竹内徹さんの作品展が24日、始まった。

信州高遠美術館で竹内さんが個展を開くのは今回が初めて。

会場には、竹内さんが以前、伊那市に寄贈した作品など46点が展示されている。

竹内さんは高遠町出身の洋画家で、平成14年から今年3月までの8年間、信州高遠美術館の館長を務めた。

また旧伊那市、高遠町、長谷村が合併した平成18年には、自身の作品24点を伊那市に寄贈した。

今回の作品展は、多くの作品を寄贈し、館長として長年美術館を支えてきた竹内さんへの感謝の気持ちを込め、伊那市が企画した。

会場には、竹内さんが昭和40年代から描き続けている高遠町の日常を描いた作品などが多く並んでいる。

作品展は8月29日まで。 -

ノブ・サチ油絵展

子ども達や地球、希望をテーマにした個展「ノブ・サチ油絵展」が、ベルシャイン伊那店で開かれている。

油絵展には、ノブ・サチさんの作品、35点が並んでいる。

ベルシャイン伊那店での個展は4回目で、ここ1年以内に描かれた近作の個展。

作品の多くは明るい色使いのもので、ピコットの森という想像の世界の中で、動物や人間がお互いを思いやって暮らしている様子を描いている。

ノブ・サチさんは「子ども達を取りまく時間や世界が、平和で優しい時間だったらいいな、という想いを込めて描いている」と話す。

また、一般の油絵展とは違い、子ども達も楽しめる作品展なので、家族連れでも来てもらいたいと話していた。

この「ノブ・サチ油絵展」は27日まで、ベルシャイン伊那店2階の文化ホールで開かれている。 -

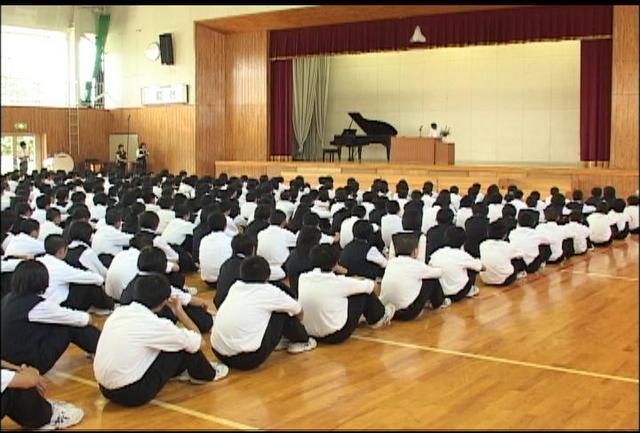

耐震化で終業式早く

校舎の耐震化工事が進められている伊那市の春富中学校は、例年よりも1週間ほど前倒しして22日、終業式を行った。体育館に全校生徒が集まり、1学期を締めくくった。

生徒を代表して、1年生の北原悠哉君は、「野球部に入り、辛いことや苦しいことは沢山あるけれど、きびしい練習に耐えてレギュラーを目指したい」と1学期を振り返った。

村田正美校長は、「明日がある、明後日があると考えている間は何もありはしない。自分の心の中に時計を持って、今を大切に、夏休みを過ごしてほしい」と生徒に呼びかけた。

春富中学校の教室棟には現在、耐震化工事のための足場が組まれている。

工事は、24日から本格的に始まる予定で、学校では工事にあわせ終業式を例年より1週間ほど早めた。

伊那市教育委員会によると、市内の小中学校の耐震化率は現在40.4%で、県内の19市で最も低く、全ての市町村の中でも最低水準となっている。

伊那市では現在、春富中を含め市内11の小中学校の耐震化に着手している。

これにより本年度末には、耐震化率は76.3%まで上がる見込み。

伊那市では、平成27年度末を目途に、耐震化率100%を達成したい考え。 -

西澤由美子さん水彩画展

伊那市高遠町出身の西澤由美子さんによる水彩画展が22日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まった。

会場には、カラフルな色調の水彩画50点ほどが並んでいる。

西澤さんは、伊那市高遠町で高校時代までを過ごし、現在は静岡県で美容エステ室と焼き鳥屋を経営している。

モチーフは、店に訪れる客をイメージしたものが多いという。

中には、焼き鳥屋に訪れたカップルをモデルに、付き合い始めから結婚し子どもが生まれるまでをストーリー仕立てで仕上げた作品もある。

絵は、10年ほど前から描き始め、今回初めて個展を開いた。

仕事の合間を縫っての創作活動のため、年に5点ほどしか制作できないということで、今回は10年間の作品が展示されている。

西澤由美子さんの水彩画展は26日まで。 -

伊那北高校全国出場あいさつ

走り高跳びや囲碁、将棋で全国大会に出場する伊那北高校の生徒が21日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に出場のあいさつをした。

走り高跳びで全国大会に出場するのは、2年生の有賀楓子さん。有賀さんは、今月開かれた北信越大会で、1m64センチメートルを飛び優勝し、29日から沖縄県で開かれる全国大会出場を決めた。

囲碁部は、5月の県大会で優勝し、26日から東京都で開かれる全国大会で男子団体戦と個人戦に出場する。部長の辻耀君は、開会式で選手宣誓をするという。

囲碁部の2人は、長野県選抜チームのメンバーにも選ばれている。

将棋部は、5月の県大会で男子団体戦で優勝、8月2日から宮崎県で開かれる全国大会出場を決めた。

白鳥市長は、「伊那北の名前が全国に知られる事はうれしい。良い報告を待っています」と激励していた。 -

三宅小と高遠北小が交流

伊那市と友好関係にある、東京都三宅村の三宅小学校の児童が22日、高遠北小学校を訪れた。

交流を行ったのは、三宅小5年生の14人と高遠北小の5年生8人。

三宅村と旧高遠町は昭和45年に友好町村盟約を結んでいて、平成7年から、三宅小と同じ規模の高遠北小が交流を行っている。

高遠北小の古村奈津香さんは「川遊びをしたり、一緒の給食を食べて、沢山友達をつくり楽しい思い出にしましょう」とあいさつした。

また、三宅小の八幡亜由美さんは「高遠の写真や資料を見て、訪れるのを楽しみにしていました」と話した。

歓迎会では、お互い住んでいる地域を手書きの図や写真を使って紹介した。

児童らは、校舎見学や給食を一緒に食べた後、国立高遠青少年自然の家を訪れ、川遊びなどで交流を行った。

三宅小の児童は、高遠に3日滞在する予定で、三宅村にはない水田の見学をしたほか、高遠歴史博物館や蓮華寺を見学するという。 -

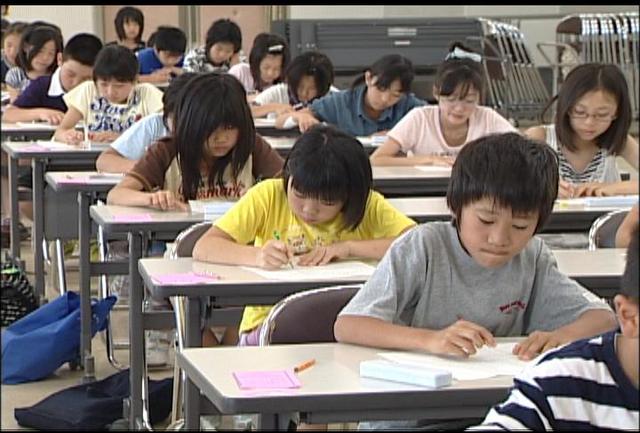

あんざんコンクール上伊那大会

あんざんコンクール上伊那大会が17日、伊那市の伊那商工会館で開かれた。

伊那市、箕輪町、南箕輪村のそろばん塾に通う小学3年生から中学生までの53人が参加した。

あんざんコンクールはそろばん塾に通う子どもたちの日頃の勉強の成果を試す場として日本珠算連盟伊那支部が毎年開いている。

コンクールでは、学年ごとに部門が分かれていて、かけ算、わり算、みとり暗算の3競技をそれぞれ5分間の制限時間で行い、500点ずつの合計1500点満点で点数を競う。

子ども達は、そろばんをイメージしながら手を動かし、真剣な表情で試験に臨んでいた。

コンクールの結果、3年生の部は南箕輪小の高岡みなみさん、4年生の部は箕輪中部小の小沢昌輝君、5年生の部は西箕輪小の伝田智宏君、6年生の部は箕輪中部小の小沢奈々さん、中高生の部は箕輪中の澤島里奈さんが金賞となっている。

なおコンクール金賞受賞者は、通信制の全国あんざんコンクールに出場することになっている。 -

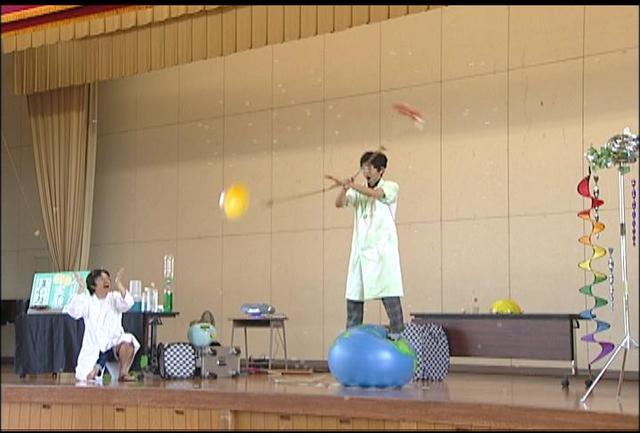

らんま先生のエコパフォーマンス

エコ実験パフォーマーとしてテレビなどで活躍している、らんま先生が南箕輪小学校を訪れ、ユニークなパフォーマンスを披露した。

これは、子どもたちに幅広い分野に興味を持ってもらおうと南箕輪村の人材育成事業の一環として行われた。

21日は、元教諭で現在はエコ実験パフォーマーとして活躍している、らんま先生が南箕輪小学校を訪れ環境問題などをテーマにしたパフォーマンスを披露した。

茶色の水を透明にするパフォーマンスでは、汚れた水を浄化するためには何百倍もの水が必要だと説明し水の大切さを訴えていた。

ほかに遠心力を使ってシャボン玉をつくる科学実験では、らんま先生が大きなボールの上でパフォーマンスを披露し児童からは、歓声があがっていた。

子どもたちは、らんま先生のパフォーマンスを楽しみながらエコや科学にふれていた。 -

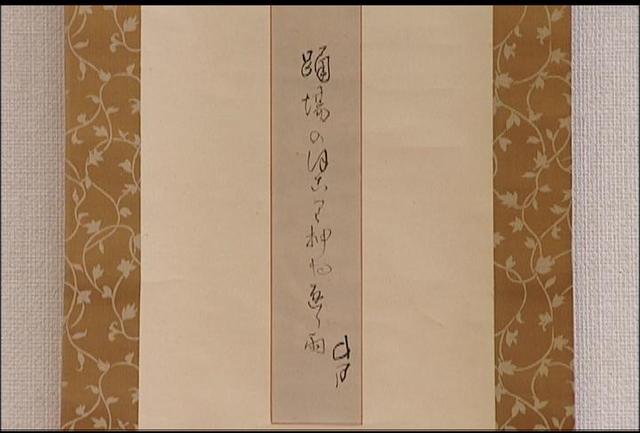

井上井月の新句発見

江戸時代の末から明治にかけて伊那谷を放浪した漂泊の俳人井上井月の新しい句が見つかった。

新たに見つかったのは、「踊場の ほこり押(おさえ)や通り雨」という俳句。

この俳句が書かれた短冊は井上井月顕彰会の堀内功(つとむ)会長が古美術店から購入した。

堀内さんが井月研究家の春日愚良子さんに鑑定を依頼したところ、間違いなく井月が書いたもので、これまでに見つかっていない句だということが分かった。

井上井月顕彰会では、まだ見つかっていない俳句は相当あるはずと話し、井月という人物を知るうえでも、新句の発見につとめていくという。 -

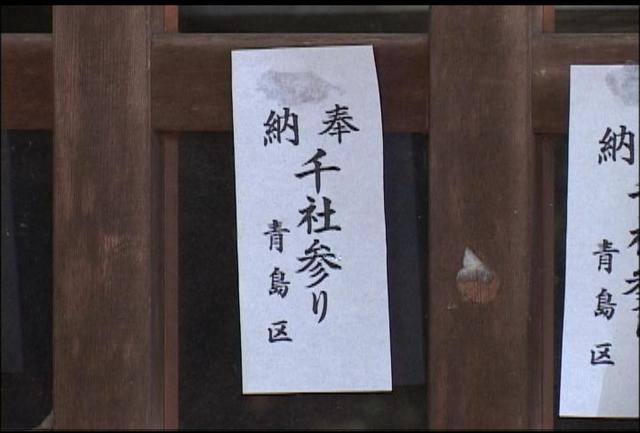

川の平穏願い千社参り

伊那市各地の神社などにお札を貼り、地区の安全を願う伊那市美篶青島の行事、千社参りが18日、行われた。

朝6時、美篶青島にある諏訪社の社務所に、神社総代や組長ら13人が集まり、各組が市内のどの地区を回るのかを決めるくじ引きをした。

くじ引きで担当する地区が決まると青島の全戸が参加し各組ごとに、車で移動しながら、千社札を貼っていった。

くじ引きで中央区を担当することとなった4組は区内の神社や石仏などを回った。

千社参りの始まりは定かではないが、江戸時代からではないかという説もある。

度重なる水害に苦しめられた三峰川沿いの青島の住民が川の平穏を願い始まったとされている。

昨年、市無形民俗文化財に指定され毎年7月20日の土用の入りの前後に行われている。

この日、千枚用意された千社札は午前中には全て貼り終えたという。

青島区では今後、効率よく市内をまわるため神社や石仏がある場所をまとめた地図を作ることにしている。 -

箕輪南宮神社で雨乞い行事「鹿頭行列」

約450年前から伝わる雨乞いの行事、鹿頭踊りの奉納が18日、箕輪町の箕輪南宮神社で行われた。

この行事は約450年前、干ばつに苦しんでいた人々が、箕輪町木下の南宮神社に雨乞い祈願のため鹿の頭を奉納したことが始まりといわれている。

18日は箕輪町福与と伊那市福島の保育園児や小学生25人が鹿の頭の形をした鹿頭をかぶり町内や神社境内を練り歩いた。

この踊りは昔の箕輪郷のうち天竜川をはさんで、東の福与、福島、西の大泉、大泉新田、大萱、富田の東西が1年おきに行っている。

子どもたちは頭にかぶった鹿頭を重そうにしながらも、しっかりとその大役をこなし地区に伝わる伝統行事に触れていた。 -

南中生ホームステイ壮行会

夏休みにニュージーランドでホームステイする南箕輪中学校の生徒の壮行会が15日夜、南箕輪村民センターで開かれた。

ニュージーランドでのホームステイ・語学研修に参加するのは、南箕輪中学校の2、3年生8人。

壮行会には、生徒7人と保護者が出席した。

ホームステイ・語学研修は、南箕輪村の人材育成村民国外派遣研修事業の一つで、平成10年から行われている。

参加する中学生は、一人ひとり自己紹介し、「外国の文化や語学を学べるよう頑張りたい」「一つでも多くのことを学んできたい」と抱負を話した。

南箕輪村の加藤久樹副村長は、「目的のためにしっかり勉強し、元気な姿で帰ってきて、報告してもらうことを楽しみにしています」と激励していた。

中学生は、8月1日から12日までの12日間の日程でニュージーランドを訪れ、ホームステイをしながら現地の学校で語学研修などをするという。 -

箕輪中部小で読育講演会

箕輪町の箕輪中部小学校で16日、昔話をテーマとした読育講演会が開かれた。

これは、箕輪中部小学校のPTA教養部が保護者や地域住民を対象に開いた。

教養部では、毎年この時期に講演会を開いているが、今年は箕輪町で力を入れている読むことで豊かな心をはぐくむ取り組み「読育」の講演会を企画した。

講師には、筑波大学名誉教授で昔話を研究している小澤俊夫さんを迎えた。

小澤さんは、実際に昔話を話しながら、その構成や歴史などを説明した。

小澤さんは、昔話はお年寄りから子どもに語り伝えられてきたことを説明し、「昔話にはお年寄りの知恵と子どもが成長する過程で支えとなる大切な要素がたくさん詰まっている」と話した。

また、「昔話を子どもに話す時には、お父さん、お母さんの生の声で読んであげてほしい。そうすることで、子供は自分が愛されていると実感する。それが将来の糧になる」と話していた。 -

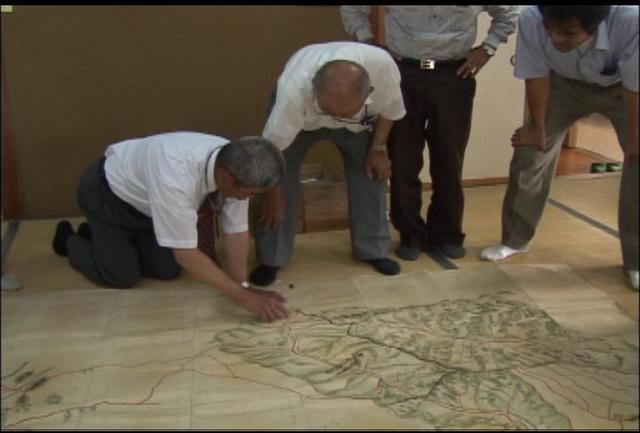

芝平山絵図虫干し

伊那市の指定無形文化財に指定されている、芝平山絵図の虫干し行事が15日、高遠町の北原(きたばら)農業生活改善センターで行われた。

芝平山絵図の虫干し行事には、地区長や総代ら20人が参加し、保管されていた木箱の中から絵図を取り出していた。

芝平山絵図は、302年前の宝永5年に作られたもので、高遠と諏訪の芝平山での境界線を示したもの。

当時は食料など、山から受ける恩恵が今以上だった為、杖突峠から入笠山にかけて山の所有に関する紛争が絶えなかったといわれている。

虫干しの行事は毎年1回、7月15日に、北原、御堂垣外(みどがいと)、荒町、栗田、四日市場、芝平(しびら)の旧6カ村が持ち回りでおこなっている。

最後に確認のハンコが木箱におされ、今日から1年間北原で管理されることになっている。 -

伊那小児童 補助犬の仕事学ぶ

伊那小学校の児童が13日、宮田村の日本聴導犬協会を訪れ、犬との触れ合い方や障害者の生活をサポートする補助犬の仕事について学んだ。

伊那小児童14人が宮田村の日本聴導犬協会訓練ホームを訪れ、耳や体の不自由な人の生活をサポートする補助犬の役割についてスタッフから教わった。

伊那小学校では、協会のスタッフやボランティアを講師にむかえ月に1回「犬のしつけクラブ」を行っていて、犬と人との触れ合いについて学習している。

この日もその一環で協会を訪れ、犬のマッサージやブラッシングを体験した。

犬と直接触れることは、人間と犬の信頼関係を築き、絆を深めるという。

日本聴導犬協会ではクラブを通して、犬について理解してもらい、人と動物とのやさしい関係づくりを進めていくという。 -

林家木久蔵さん落語披露

テレビでお馴染みの落語家林家木久蔵さんが14日、伊那市の美篶きらめき館を訪れ、小学生に落語を披露した。

伊那市の美篶小学校高学年の児童約180人が木久蔵さんの落語を楽しんだ。

この催し「美篶子ども寄席」は、伊那市に子どもの本を寄贈している南信病院の理事長近藤廉治さんが、木久蔵さんの父親、林家木久扇さんと知り合いだったことが縁で実現した。

近藤さんが、児童たちに本物の落語を聞いてもらいたいとの思いから依頼したところ、木久扇さんの息子、木久蔵さんが落語を披露することになった。

この日は、お馴染みの落語「じゅげむ」を子どもたちに覚えてもらうという企画もあり、会場は終始笑いに包まれていた。 -

写真展「なんじゃもんじゃ」

なんじゃもんじゃ写真サークルによる作品展が9日から、伊那図書館で開かれている。

なんじゃもんじゃ写真サークルは、伊那市境にあるカメラのキタハラに通う写真愛好家の集まり。

写真展は9回目で、10代から70代までの57人のメンバーが、1点ずつ出品している。

なんじゃもんじゃ写真サークルの向山世男事務局長は「身近な写真でも、タイトルを工夫したり構図の切り取り方で面白い作品になる」と話す。

個性の強い作品が多く、ユニークなタイトルがつけられた作品や、見ている人がこれは何なのか考えてしまうような作品が並んでいる。

メンバーは、毎日夕方になると店に何人かが集まりその日に撮影した写真について話をしているという。

「写真展なんじゃもんじゃ」は18日まで。 -

気軽にクラシックを楽しむ

気軽にクラシック音楽を楽しんでもらおうと11日、弦楽器による演奏会が伊那市で開かれた。

演奏会は、大きなホールではなく、より音楽を間近で聞いてもらおうと企画されたもの。

11日は、それぞれ中南信で音楽活動を行っている4人がモーツアルトの弦楽四重奏曲を演奏した。

会場には、約50人が訪れ弦楽器が奏でる音色に聞き入っていた。

訪れた人は、「自然の中で気軽にクラッシックを楽しめて良かった」と話していた。

11月にも山荘ミルクで演奏会を予定している。 -

農林振興会教育研究等助成金贈呈

若手研究者や留学生などを支援する財団法人「信州農林科学振興会」の教育研究等助成金の贈呈式が10日、南箕輪村の信州大学農学部で行われた。

農学部の助教ら5人に研究助成金が、留学生3人に教育助成金が贈呈された。

信州農林科学振興会は、農学部のOBで組織していて、優れた学生や将来性のある研究者に助成金を贈呈している。

資金面では、伊那中央ロータリークラブや駒ヶ根ロータリークラブ、塚田理研工業株式会社が協力している。

助成金受領者を代表して、農学部の卒業生で現在名古屋大学の研究員となっている渥美優介さんが、「独創的な研究ができるよう、今後も一層精進していきたい」と話した。

振興会の有馬博会長は、「これを機会に、勉学や研究に努力し、支援してくれた人の思いに応えてほしい」と話した。 -

伊那西高校文化祭「西高祭」一般公開

伊那市の伊那西高校の文化祭「西高祭」が10日から始まった。初日は、一般にも公開された。

校舎の外には食べ物の屋台が並び、賑わいを見せていた。

校舎の中では、クラスやクラブごとに準備してきた催しや展示が行われた。

そのうち茶華道クラブは、日頃のクラブで練習しているお点前を披露し、訪れた人に抹茶を振舞った。

また展示では、3年2組が教室の壁一面を使ったモザイク画に挑戦したほか、2年1組は折り鶴で床一面にアニメキャラクターのイラストを描くなど、さまざまな大作が並んだ。

西高祭の一般公開は11日までで、11日はバレーボールや弓道の招待試合も行われる予定。時間は午前9時半から午後3時まで。 -

長野県の遺跡発掘2010

長野県での遺跡発掘調査の成果を展示する「長野県の遺跡発掘2010」が、伊那文化会館で開かれている。

展示会は、昨年度の発掘調査の結果を見てもらおうと長野県埋蔵文化財センターが毎年開いているもので、伊那文化会館では今年で7回目。

会場には、12遺跡から出土した432点が並んでいる。

他にも、約3万5千年前のものから、800年ほど前の出土品が展示されている。

また、模造土器の立体パズルや、ジグソーパズルなどの体験コーナーも用意されている。

「長野県の遺跡発掘2010」は、8月1日まで伊那文化会館美術展示ホールで開かれている。 -

山岳写真家津野祐次さん写真展「水の美風景」

伊那市長谷の長谷アルプスフォトギャラリーで、津野祐次さんの写真展「水の美風景」が開かれている。

会場には、川や滝、海など水をテーマにした写真33点が並べられている。

これらの写真は山岳写真家の津野さんが、山とともに自然の風景をつくりだしている川や湖などにも目を向けようと、およそ25年かけて撮りためたもの。

写真には北は青森から南は熊本まで、また四季を通しての水の風景が映し出されている。

作品のうち石川県で撮った「東尋坊」は波しぶきと、波により削られた岩肌により海の力強さが表現されている。

また長野県木島平で撮った「樽滝」は、上流にダムができたことから普段は水が流れていない。しかし地区の祭りがある5月8日は水を流すことになっていて、それに合わせて撮影をしたという。

ほかに伊那市高遠町で撮った「岩と清流」はスローシャッターで撮ることにより水の流れが幻想的に映し出されている。

津野祐次さんの写真展「水の美風景」は9月26日までの土・日・祝日に開かれている。8月13日から16日は毎日開館。入場料は大学生以上100円、高校生以下無料。

222/(日)