-

丸紅基金 上伊那福祉協会に200万円助成

全国の福祉施設に助成金を贈っている社会福祉法人丸紅基金は、上伊那福祉協会に11月28日、200万円を贈りました。 この日は、丸紅株式会社の小林武雄執行役員が、上伊那福祉協会の林俊宏常務理事に助成金200万円を贈りました。 丸紅基金は、昭和49年から全国の福祉施設に毎年1億円ずつ助成していて今年で40年目です。 上伊那福祉協会が運営している、辰野町の特別養護老人ホームかたくりの里では、20日にリフト付き浴槽1台を導入していて、今回の助成金があてられています。 かたくりの里の箱山み江子施設長は「より家庭に近い入浴が可能になる。職員の入浴介助の負担も減るのでありがたい」と話しました。 今回、県内で助成金が贈られたのは、上伊那福祉協会と岡谷市のつばさ福祉会です。

-

障害者週間 合庁で製品販売

12月3日から9日までの障害者週間に合わせて、障害者福祉施設による販売会が1から伊那合同庁舎で開かれています。 伊那保健福祉事務所管内にある14の障害者福祉施設は、障害者の工賃アップなどを目的に8年前からこの販売会を開いています。 この日は、2施設の利用者と職員5人が、手作りの手芸作品や黒豆を販売しました。 施設利用者は「販売する機会があまりないので、たくさんの人に来てもらいたいです」と話していました。 販売会は5日まで伊那合同庁舎で開かれていて、時間は正午から午後1時となっています。

-

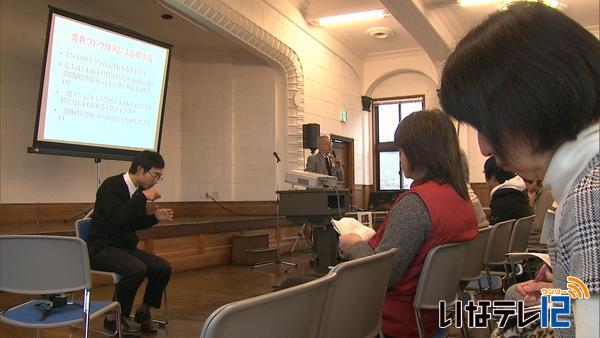

ウイルス肝炎の最新治療について講演

ウイルス肝炎の最新治療についての講演会が23日、伊那市のいなっせで開かれました。 講演会は長野県肝臓病患者会協議会が開いたもので会場にはおよそ50人が集まりました。 講師は駒ヶ根市の開業医、山浦高裕医師が務めました。 山浦医師はB型慢性肝炎治療について「これまでの治療では肝炎の原因となるウイルスを完全に排除することができなかった。 しかしウイルスを消失させる効果が期待される薬が開発されたことから、これからは完治を目指すことができるのではないか。」と話していました。 講演会ではほかに質疑応答の時間も設けられ、集まった人たちは自分の症状にあった合った治療法などについて質問していました。

-

福祉施設職員 集団感染の防止策学ぶ

社会福祉施設の職員を対象とした感染症や食中毒の集団感染防止の研修会が26日伊那市内で開かれました。 研修会はインフルエンザなどが発生しやすい季節に合わせて毎年開かれ、社会福施設や小中学校の職員などおよそ120人が出席しました。 出席者は、インフルエンザやノロウイルスの感染予防対策などについて、県の職員から指導を受けました。 感染対策としては、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」、「抵抗力向上などを挙げ」、入所者の健康状態や栄養状態、食事の摂取量などに常に気を配り、異変があった場合に対応できるようにすることなどを呼びかけていました。 伊那保健福祉事務所によりますと、インフルエンザやノロウイルスは例年1月~2月がピークとなることから、今後の注意を呼びかています。

-

脳いきいき教室 健康は口から

伊那市社会福祉協議会が、高齢者の健康づくりを目的に行っている脳いきいき教室が17日、伊那市小沢の小沢地域交流センターで開かれました。 脳いきいき教室は、介護認定を受けていない65歳以上が対象で、毎月1回から4回、地域ごとに行われています。 この日は、小沢のお年寄り11人が参加しました。 教室では、歯科衛生士の小林由紀江さんが講師をつとめ、身体の健康は口や歯からなどと説明しました。 小林さんは、「日本歯科医師会などが、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうと推進していますが、実際は平均で11本です」と話しました。 口の中には、何百種類もの菌があり、中には身体に悪影響を及ぼすものもあるということで、小林さんは「舌には舌苔(ぜったい)と呼ばれる白い苔状のばい菌が付着していて、飲み込むと風邪や肺炎をおこす事がある」と注意を呼びかけていました。 口の中を清潔に保つことが重要との指摘に、参加者は、鏡で自分の口の中を確認していました。

-

パンセの会 チャリティー上映会

障害者や高齢者の自立生活の支援を行うNPO法人パンセの会が3日、伊那市の旭座でチャリティ上映会を行いました。 パンセの会は、2012年から障害者や高齢者の自立生活の支援を行うグループホーム開設に向け活動を重ね、今年8月にNPO法人パンセの会として認可されました。 会では来年、重症心身障がい者のためのグループホーム「まゆっこ」の開設を目指し、伊那市西箕輪に中古の一戸建てを購入しています。 この日のチャリティ上映会の売り上げは、その改修費用などの活動費として使われることになっています。 オープニングセレモニーでパンセの会の唐澤浩代表は、「皆さんの協力で、グループホーム開設が現実のものになってきた。これからも力をあわせて頑張ろう」と挨拶していました。

-

信州こころん 新そば祭り

伊那市東春近の障害者就労支援事業所信州こころんの新そば祭りが、15日と16日の2日間行われています。 新そば祭りでは、地元産のそば粉を使った打ち立ての蕎麦がふるまわれています。 利用者が育てた野菜を使った料理のバイキングもあります。 信州こころんは、障害者の就労支援を行っていて、その一つとして利用者が調理や接客を行う蕎麦店を営業しています。 新そばまつりはその働きぶりを見てもらおうと毎年行われていて、今回で3回目です。 会場では、利用者による朗読の披露や、手芸品の展示販売も行われています。 こころんの新そばまつりは15日まで行われます。 時間は午前10時から午後2時半頃までです。 そばは、料理のバイキング付きで1食800円です。

-

上伊那生協病院増改築終了

箕輪町の上伊那生協病院の増改築工事が終了し、9日竣工式と内覧会がありました。 増改築工事は、建物東側にリハビリ病棟や人口透析室を増設し、新たに小児リハビリ室を設置しました。 2階の回復期リハビリ病棟は、700平方メートルのリハビリテーション施設を併設し、50人の専門職員を配置しています。 3階の人口透析室は、これまで20床だったものを最大30床まで可能なスペースを確保しました。 夜間にも対応した最新のシステムとなっています。 5階には、以前から要望が高かった小児リハビリ室を新たに設置しました。 発達障害を中心にした幼児や児童のリハビリをスタートさせます。 増改築工事は、去年10月から始まり、このほど完成しました。 上伊那医療生活協同組合が運営していて、総事業費は、6億3,000万円です。

-

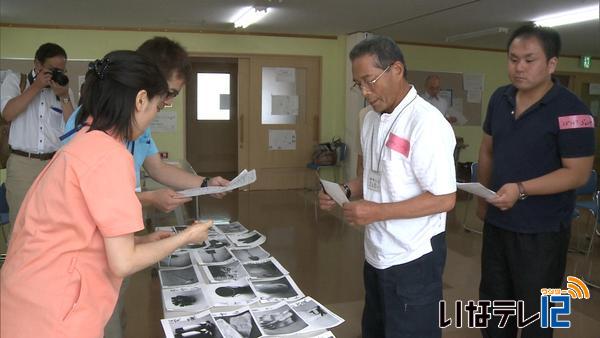

進む高齢化 坂下区が地震安全チェック

伊那市の坂下区は、80歳以上の独り暮らしのお年寄りを対象にした地震対策のチェックを9日行いました。 地震に備える家の安全チェックには、消防署や民生委員、消防団など15人が参加して、ふたてに分かれて12件をまわりました。 坂下区本町の84歳のお年寄りの家です。 避難の妨げになるものがないか、転倒して通路をふさぐものがおかれていないか、などの点を玄関、通路、寝室など4か所でチェックしました。 坂下区は、市内でも最も高齢化率が高く、人口に占める65歳以上の割合は41.1%にのぼるということです。 安全チェックは、そうした実情をふまえ、区と地区社協が今回初めて実施しました。

-

伊那中央病院でカテーテル研修会

カテーテルと呼ばれる医療用のチューブを使った研修会が8日、伊那市の伊那中央病院メディカルシミュレーションセンターで開かれました。 研修会には県内外から若手の脳神経外科の医師4人が参加しました。 カテーテルで血管の中に造影剤を注入し、脳血管の撮影をする訓練をしました。 今年4月に県内の脳外科医・脳神経内科医が設立した信州カテーテルシミュレーション研究会が初めて開きました。 若い医師にカテーテル治療の経験を積んでもらい、技術の向上につなげよういうねらいです。 研修会では、血管の形や堅さ、脈、血液の流れを精密に再現したシミュレーターを使用しました。 カテーテルは、造影剤を注入し血管の撮影をする検査や、血栓を取り除く治療などに使われます。 参加者は、ベテランの医師から扱い方やコツを学んでいました。 研究会では、今後年に2,3回のペースでこうした研修会を開いていきたい考えです。

-

みのわ健康アカデミーOB会

箕輪町のみのわ健康アカデミーOB会は、10月31日にウォーキングとごみ拾いを行いました。 OB会のウォーキングは、3年前から春と秋の年2回行われています。 春はながた、秋は三日町の番場原公園を出発するコースです。 みのわ健康アカデミーのOBのほか現役生や一般50人が参加し、2.6キロ離れた福与城跡をめざしました。 みのわ健康アカデミーは、40代から70代までが対象で、現在10期生が学んでいます。 1年間、健康に関することを学びます。 OB会は、アカデミー卒業生で組織していて、400人にのぼります。 毎回ウォーキングの前には、社会貢献活動として、ごみ拾いをしています。 番場原第2グラウンド周辺で行い、空き缶やペットボトル、たばこの吸い殻などが目立ちました。 会長の平出清一さんは、「参加者が交流をふかめながら健康増進につなげていきたい。」と話していました。

-

「地域包括ケアシステム」の構築に向け医療、介護関係者が研修

高齢になり介護が必要になっても住みなれた地域で暮らす事ができる「地域包括ケアシステム」の構築に向け、医療と介護の連携をはかるための研修会が18日、伊那市で開かれました。 研修会には、伊那市内の医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、ケアマネジャーなど90人余りが参加しました。 これは、介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域で人生の最後まで暮らす事ができる「地域包括ケアシステム」を構築しようと伊那市と伊那市医師会が初めて開いたものです。 研修会では、在宅医療・介護連携の先進地、広島県尾道市の医師、高橋世行さんが講演しました。 尾道市では、主治医を核として行政やその他の機関が連携するケアシステムを構築しているという事です。 高橋さんは「主治医が核となるケアシステムを円滑に運営するには、それぞれの機関が書類だけではなく顔の見える情報交換をしていく事が必要」と話していました。 伊那市では、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、住まい、医療、介護、生活支援・介護予防が一体的に提供される仕組み作りを進めていく計画です。

-

認知症捜索訓練

認知症の人が行方不明になった場合を想定した訓練が17日箕輪町で行われました。 音声告知放送なども使って一般にもよびかけ、地域での見守りの意識を高めました。 黄色い帽子をかぶった民生委員5人が認知症役となり、町内5つの小学校区にわかれて歩きました。 家族役のふたりは、箕輪町交番にかけこみ、容姿の特徴などを警察官に伝えました。 交番から役場に連絡が入り、防災無線や音声告知放送で住民に周知がはかられます。 沢地区を歩いていた認知症役の鈴木誠さん。 なかなか発見してもらえません。 2回目の防災無線で、気づいてもらえました。 箕輪町社会福祉協議会が行った訓練で、町や警察、見守り協力団体などから40人が参加しました。 訓練後に行われた反省会です。 認知症役をつとめた民生委員からは、「なかなか気づいてくれなかった」「音声告知放送が有力だった」「情報をきちんと伝えることが大切」「繰り返し訓練する必要がある」などの意見が出ました。 役場に寄せられた目撃情報は、20件を超えました。 箕輪町社協では、「情報提供は少なくないと感じた。関係機関と情報の共有ができ、今後の取り組みの参考になる訓練だった」と振り返っていました。

-

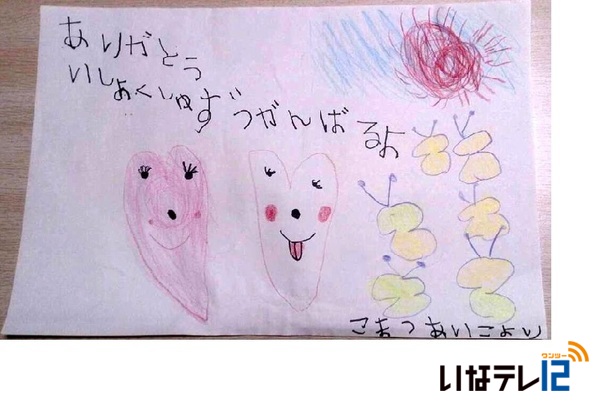

あいこちゃん 目標額達成 心臓移植へ

諏訪市の小学1年生、小松愛子ちゃんのアメリカでの心臓移植をめざして活動しているあいこちゃんを救う会は17日、募金額が目標金額に達したことをホームページで報告しました。 この日までの募金額は、2億2,743万2,291円となり、目標である2億1,000万円を達成することができたということです。 救う会は、「記者会見後、1か月半というスピードで目標を達成できたのは、皆様方のご理解とご協力のおかげです。」とコメントしています。 救う会は今後も、あいこちゃんの未来に向けて、精一杯応援していきたいとしています。

-

長谷中学校 震災復興支援の募金届ける

伊那市の長谷中学校の生徒は、東日本大震災の被災地支援のために集めた募金を、16日、伊那市に届けました。 この日は、生徒会役員が長谷総合支所を訪れ、義援金2万2,247円を伊那市に届けました。 長谷中学校では、9月に行った文化祭「くろゆり祭」の音楽会で東日本大震災の被災地支援のためのチャリティーイベントを実施しました。 保護者や地域住民など100人以上が会場を訪れ、休憩時間に生徒会役員が募金を呼びかけたところ2万2,247円が寄せられました。 長谷中学校では、2011年から毎年、音楽会で募金を呼びかけています。 インターネットなどで被災地の様子を知らべ、「まだ震災は終わっていない」と感じ、今年も復興支援を行う事にしたということです。 義援金は日本赤十字社を通して被災地に届けられることになっています。

-

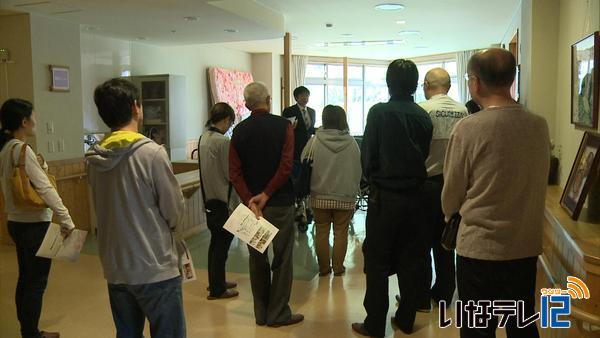

福祉施設見学会・就職相談会

福祉や介護職への就職を希望する人のための福祉施設見学会と就職相談会が、14日伊那市内で開かれました。 午前中は、特別養護老人ホームさくらの里で施設見学会が行われ、南信地域に住む15人が参加しました。 見学会は、人手不足が続く介護事業者と求職者のマッチングの機会を設けようと社会福祉法人長野県社会福祉協議会が毎年開いています。 参加者は施設内を見学した後、さくらの里介護主任の林祐輔さんの話を聞きました。 林さんは「自分の家族だったら、と思いながら常に1人1人を気遣うことが大切。介護の技術が上達したり利用者の人たちの笑顔が増えるとやりがいに繋がる」と話していました。 また、午後はいなっせで就職相談会も行われ、19人が参加しました。 相談会には、岡谷市から飯田市までの南信地域の16社が参加し、業務内容や採用方法などを説明しました。 主催した社会福祉法人長野県社会福祉協議会では、「今後も求職者と施設事業者が直接話せる機会を設けてお互い納得のいく採用に繋げていきたい」と話していました。

-

救命救急センターの現状と課題を報告

上伊那地域医療連携報告会が10日伊那中央病院で開かれ、開設から1年を迎えた救命救急センターの現状と課題について報告されました。 報告会には、上伊那医師会、上伊那歯科医師会、伊那中央病院の医師およそ50人が参加し、救命救急センター長の北澤公男(きみお)さんがセンターの現状と課題を報告しました。 昨年度のセンターの延べ入院患者数は2,429人で一日平均は6.7人、8床ある病室の利用率は83%でした。 また、昨年度の救急の患者数は15,204人で、そのうち救急車による搬送は3,322人でした。 課題としては、「医師不足」「コンビニ受診やタクシー代わりの救急車の利用」などがあげられました。 北澤さんは、「上伊那の人口に対する医師数は全国平均の半分ほど。かかりつけ医や休日当番医の受診促進による軽症患者の受け入れ抑制など、医療機関の適正利用の啓発を進めていくことが必要だ」と話していました。

-

地域密着型特養みのりの杜起工式

社会福祉法人 高遠さくら福祉会は、地域密着型特別養護老人ホームみのりの杜(もり)の安全祈願祭と起工式を、今日、施設を建設する伊那市東春近で行いました。 施設は、伊那市東春近原新田の、7,300平方メートルの敷地に建設されます。 延床面積2,100平方メートルの木造一部二階建てで、1ユニット10人単位の4ユニット構成の施設となり、長期29床、短期11床の40人を受け入れます。 2日は、関係者が集まり、工事の安全を祈願しました。 施設を建設するのは、伊那市高遠町で特別養護老人ホームさくらの里やグループホーム桜を運営する、社会福祉法人高遠さくら福祉会です。 建設される特別養護老人ホーム「みのりの杜」は、「地域密着型」をキャッチフレーズにしていて、伊那市内の高齢者を中心に受け入れるほか、地域交流ホールを設け、利用者と地域の交流を図っていくとしています。 特別養護老人ホームみのりの杜は来年春に完成予定で、現在入所者の受け付けを行っているということです。

-

あいこちゃんに心臓移植を

諏訪市の小学1年生、小松愛子ちゃんのアメリカでの心臓移植をめざして活動しているあいこちゃんを救う会は、26日伊那市役所で記者会見を開き、支援と協力を呼びかけました。 26日はあいこちゃんの両親小松勉さん・麻耶さん夫妻と救う会代表の笠原博人さんが、報道機関を通じて支援と協力を訴えました。 諏訪市の小松愛子ちゃんは、今年2月に劇症型心筋炎を発症し、現在信州大学医学部付属病院に入院しています。 心臓移植でしか助かる道はなく、今は、人口心臓で小康状態を保っていますが、脳こうそくなどを引き起こす可能性も高く、一刻も早い移植手術が必要とされています。 国内でのドナーは極めて少なく、海外での移植に頼らざるを得ない状況の中、国内の医師らの協力でアメリカコロンビア大学病院での受け入れが実現しました。 しかし、手術費用は、150万ドル、1億6,000万円、術後の通院費用など含めると2億1,000万円が必要で、救う会では、9月2日から募金活動を始めています。 26日現在、7千189万円が集まっていますが、11月初旬の渡航までにあと1億4,000万円が必要です。 あいこちゃんを救う会は、父勉さんの友人14人で組織していて、募金活動を行っています。 会では、ボランティアスタッフや募金への協力、募金箱を設置してくれる企業や商店などを求めています。

-

上伊那歯科医師会が伊那中央病院で研修

上伊那歯科医師会は、今年6月に本格運用が始まった伊那中央病院のメディカルシミュレーションセンターを使っての初めての研修会を、17日に開きました。 センターでは、特殊な機器を使ってシミュレーションしながら治療の訓練ができます。 毎年行っている上伊那歯科医師会の学術大会の一環で、伊那中央病院のメディカルシミュレーションセンターで行うのは初めてです。 この日は、麻酔治療中にショック状態に陥った場合の対処方法として、点滴の打ち方などを研修しました。 インストラクターは伊那中央病院の看護師がつとめ、人間の腕を模したシミュレーターを使って指導しました。 上伊那歯科医師会では、今後も継続してセンターを活用した研修会を開いていきたいということです。

-

ふれあい広場 福祉のファッションショー

伊那市の福祉のお祭り、第8回ふれあい広場が14日、福祉まちづくりセンターで開かれ、障害がある人でも着やすく工夫された服のファッションショーが開かれました。 ファッションショーでは、障害者やお年寄りなど、だれでも着やすいようにデザインされた服が披露され、障害者モデルや、職員など25人が登場しました。 こちらの浴衣は、車椅子に乗った人でも着やすいよう、上下を切り離してリメイクされました。 車椅子と帯の色のコーディネートもポイントになっているということです。 また、右半身付随の夫を介護している伊那市の伊藤津寿留さんは、夫のために制作した衣類を紹介しました。 ふれあい広場は、障害のあるなしに関わらず、交流を通して福祉について考えてもらおうと毎年開かれています。 会場には、食べ物の出店や福祉体験コーナーなどが並び、多くの人でにぎわっていました。

-

15日は敬老の日 65歳以上は27%

15日は敬老の日です。 9月1日現在65歳以上の高齢者人口は、伊那市、箕輪町、南箕輪村で合わせて2万9,971人で、総人口の27%となっています。 各市町村の1日現在の65歳以上の人は、伊那市が1万9,956人で高齢化率は28.5%、箕輪町が6,697人で26.5%、南箕輪村が3318人で22.1%となっています。 伊那市は合併した平成18年には23.9%でしたが、ここ8年で4.6ポイント上昇しています。 平成7年に17.2%だった箕輪町は9.3ポイント、平成6年に14.5%だった南箕輪村は7.6ポイントと20年間でそれぞれ上昇しています。 国の研究機関の調べでは、平成22年に26.2%だった上伊那地域の高齢化率は、30年後の平成52年には37%になると予測しています。 各自治体では「福祉制度をなるべく使わずに健康に過ごしてもらえるよう介護予防や健康作り教室などを積極的に行っていきたい」としています。

-

みのわ健康アカデミーOB 体力測定

箕輪町の中高年を対象にした健康教室、「みのわ健康アカデミー」の卒業生の体力測定が、4日、町民体育館で行われました。 この日は、1期から9期までの卒業生 45人が参加しました。 体力測定では、握力や、片足立ちなど文部科学省が定める体力測定の項目6つを含む8項目が行われました。 みのわ健康アカデミーは、今年で10周年を迎え、昨年度までの卒業生は、405人となります。 アカデミーは、40歳以上74歳以下を対象に開かれていて、1年間、毎週筋力トレーニングなどを継続して行います。 卒業後も体力が維持できているかを調べるとともに、卒業生同士の交流の場にしてもらおうと、毎年この体力測定が開かれています。 参加者は、声を掛け合いながら測定を行っていました。 箕輪町では、「ひとりだと続かないが、他の人ががんばっていることが刺激なり、活動を続けられる。」と話していました。

-

福祉施設起工式 4月中旬運用開始へ

宮田村にある老人福祉施設、プラムの里など、福祉施設を運営する社会福祉法人、しなのさわやか福祉会は介護老人保健施設などの機能を備えた複合型福祉施設、伊那プラムの里を建設します。 3日は、現地で起工式が行われしなのさわやか福祉会や地元関係者、建設事業者などおよそ40人が出席し建物の無事完成を祈りました。 社会福祉法人しなのさわやか福祉会は、宮田村の老人福祉施設プラムの里や、駒ヶ根市の居宅介護施設、こまちの家を14年間運営していて、伊那プラムの里は3か所目になります。 伊那市美篶のナイスロード沿いに敷地面積およそ9,200平方メートル、鉄骨造3階建てで、延べ床面積およそ4900平方メートルの施設を建設します。 施設は3ヶ月までの期間で在宅復帰を目指す介護老人保健施設が80床、寝たきりの人の介護老人福祉施設が29床のあわせて、109床となっています。 リハビリなどのデイケアや、認知症デイサービスなど日帰りの施設もあり、送迎も行うということです。 施設の総工費はおよそ12億8千万円。来年3月末に完成予定で4月中旬からの運用を目指すとしています。

-

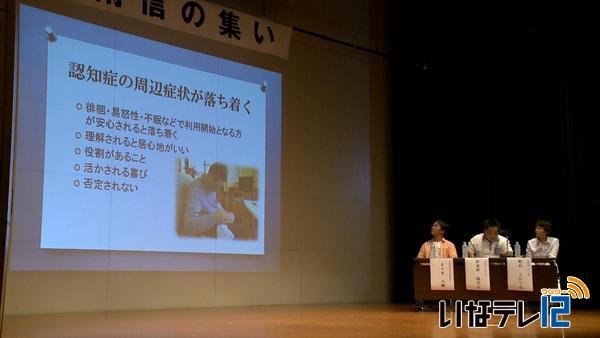

介護について考える「南信の集い」

高齢者の介護について考える「南信の集い」が、31日、南箕輪村民センターで開かれました。 これは、長野県宅老所とグループホーム連絡会に加盟する南信地区の事業所が開いたものです。 これまでは現場で働く職員の勉強会として開かれていましたが、今回初めて一般向けに企画されました。 上伊那地域の宅幼老所の事例発表の他、介護を通して感じたことなどを語るパネルディスカッションが行われました。 10年間認知症の母親を介護した女性は「徘徊が始まると鍵をかけて閉じ込めていたがそれは逆効果だった。外へ連れ出すようになると落ち着き、笑顔を見せるようになった。今はその笑顔しか思い出せない」と話していました。 ある職員は「来年4月に国の介護保険制度が見直され、施設への入所基準が厳しくなったり負担額が増えることが予想される。今よりも家族の頑張りが必要になるので、安心して生活できるよう支えていきたい」と話していました。

-

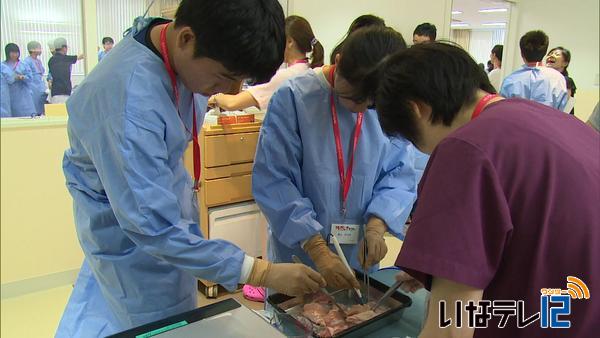

中高生を対象にした医療体験セミナー

「ブラックジャックセミナー」と銘打った中高生対象の医療体験セミナーが23日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。 セミナーには、南信地域を中心に県内外から中高生31人が参加しました。 医療機器メーカーとの共催で今回初めて開かれたものです。 セミナーのタイトルとなった手塚治虫の漫画「ブラックジャック」は、天才外科医が主人公の医療と生命をテーマにした医療漫画です。 これからの進路について考える中高生達に最新医療を体験してもらい、ブラックジャックのような技術を持った医師を目指してもらおうと開かれたものです。 参加者は縫合器や電気メスなど実際の医師がトレーニングに使う器具を使って体験しました。 このうち県内に1台しかないという1台2千600万円のこの機器では、大腸や気管支、胃の内視鏡体験をしました。 他に、シュミレーターを使った手術体験も行われました。 伊那中央病院では「今後もこの様なセミナーを開き、子ども達に医療の道を目指すきっかけにしてもらいたい」と話していました。

-

福祉ファッションショー衣装作り

来月14日(日)のふれあい広場で行なう福祉ファッションショーに向け、現在、衣装作りが大詰めを迎えています。 ファッションショーでは、障害者モデルがウェディングドレスなどを披露します。 伊那市社会福祉協議会が運営する障害者社会就労センター「輪っこはうす・コスモスの家」では、縫製が得意な職員でつくるグループが、浴衣やドレスを障害者が身につけやすいようにリフォームする作業を行っていました。 伊那市社協の職員が提案し、障害者でも身につけやすいように工夫された衣装を披露するファッションショーを、初めて、ふれあい広場で開くことにしました。 衣装を探して、市内の店舗に呼びかけたところ、ウェディングドレス2着と、浴衣2着の提供がありました。 その改良を、輪っこはうす・コスモスの家の職員が引き受けました。 衣装は、今月上旬から作り始め、身につけるモデルが着やすくするため、介助する職員などと相談を重ねながらつくってきました。 この衣装は、当日、障害がある4人の女性がモデルとなり披露します。 ファッションショーではこのほかにも、一般から応募があった福祉に関する衣装なども披露されるということです。 伊那市社会福祉協議会では、「障害者も、おしゃれを楽しみ、明るく生活できることを発信する企画にしたい」と話していました。 第8回ふれあい広場は、9月14日(日)に伊那市福祉町づくりセンターで開かれる予定で、ファッションショーは午後0時15分から予定されています。

-

災害ボランティアコーディネーター養成講座

伊那市社会福祉協議会は、災害時にボランティアと被災者を繋ぐ、災害ボランティアコーディネーターの養成研修を9日、福祉まちづくりセンターで開きました。 研修は毎年開かれているもので、10人が参加しました。 災害時に社協などが立ち上げる災害ボランティアセンターの仕組みを、体験を通して学びました。 ボランティアセンターは、災害時に、受け入れや派遣などボランティアに関する調整を行う機関です。 コーディネーターは、被災者からの要望を拾い上げ、センターへつなげる役割を担います。 センターの役割を理解することで、より的確な連携ができるようにというものです。 参加者は、ボランティアの受付や人の振り分け、資材の配分などを体験していました。 講師は、「災害が起きた時に、センターの運営がスムーズにいくよう、地域とセンターの調整役として活躍してほしい」と話していました。 研修は、伊那市の総合防災訓練にあわせて31日にも行われ、避難所で被災者の要望をきく研修を行うということです。 二日間の研修を修了すると、伊那市社協の災害ボランティアコーディネーターに登録されます。

-

伊那市難病患者等福祉金 引き下げ適当と答申

伊那市医療政策審議会は6日、6月に白鳥孝市長から諮問のあった難病患者の福祉金の見直しについて、「引き下げは適当」との答申をしました。 この日は、伊那市医療政策審議会の竹中則子会長と兼子敦彦副会長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に答申書を手渡しました。 福祉金については、伊那市の年間学、6万円に対して、県内の他の市は、1万円から1万5千円。 あるいは制度がないところもあります。 諮問では段階的に引き下げ、平成28年度には1万円にするとしています。 審議会では「見直しは適当」とし、附帯意見として、「金銭による支援ではなく、就労や福祉などに対しての専門的な職員の配置や、患者の精神的な負担軽減となる支援に力を入れること」などをあげています。 伊那市の平成25年度の福祉金支給の対象者は350人となっていて、国の医療制度改革により、 その数は570人にまで増える見通しです。

-

伊那西高校生徒が被災地訪問

伊那市の伊那西高校の生徒有志は、学校創立30周年記念として、8月1日~4日までの3泊4日で、東日本大震災の被災地、岩手県大槌町を訪れました。 6日は、被災地を訪問した生徒の代表4人が、学校に集まりました。 被災地を訪れたのは、1年生から3年生までの有志26人です。 バスで、1日かけて岩手県に向かい、被災地を見学したほか、大槌町の子ども達と交流しました。 被災地訪問は、岩手県北上市在住で、死者の顔を安らかにして棺に納める復元納棺士・笹原 留似子さんが、去年11月伊那西高校で講演したことが縁で行なわれました。 生徒達は、大槌町役場を訪れ、黙祷をささげた後、被災者の女性から話を聞きました。 大槌町の被災した子ども達が集まる場所、「子ども夢ハウス」を訪れ、生徒たちが考えたゲームなどをして、子ども達を楽しませたということです。 生徒達は、写真を見ながら、現地での様子を振り返り、自分の身に置き換えて被災地を感じたと話していました。 被災地を訪問した生徒達は、22日に、今後継続的に何ができるかなどを話し合うまとめを行い、秋ごろをめどに、記念誌を作り、報告会を開く予定です。

122/(木)