-

釜石東中学校に新山小から本とビデオレター

東日本大震災の支援に取り組んでいる伊那市の新山小学校から、奇跡の避難で知られる岩手県の釜石東中学校の生徒に、本やビデオレターが届けられました。

6日は、新山小学校と釜石東中学校との縁を取り持った伊那市の職員・小牧学さんら4人が、本などを持って岩手県の釜石東中学校を訪れました。

釜石東中学校と隣接する鵜住居(うのすまい)小学校の児童と生徒は、海からわずか500メートルという近距離にもかかわらず、地震発生と同時に全員が迅速に避難し、押し寄せる津波から生き延びたことから、奇跡の避難とも呼ばれています。

東中学校の校舎は、津波に飲み込まれ、使用できなくなっているため、東中の生徒達は、釜石中学校の校舎を間借りして学校生活を送っています。

図書館の本を借りるのに遠慮してしまうという話を聞いた新山小学校の児童が、本を送る支援を行うことになり、小牧さんらが届けました。

生徒たちは手にした本を早速開いていました。

新山小学校からは、ビデオレターも届けられ、中学生は、小さな子供たちからのメッセージに頬を緩めていました。 -

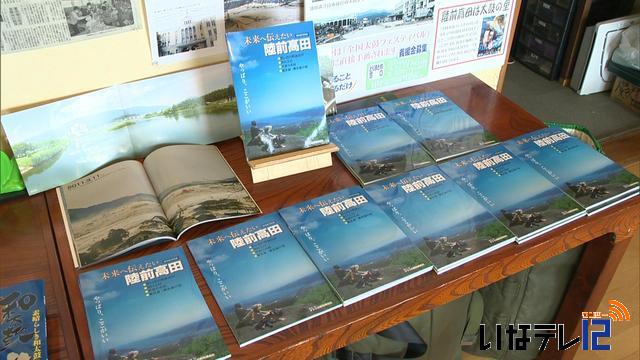

東日本大震災記録写真集「未来へ伝えたい陸前高田」

伊那市西春近で和太鼓を製造している、株式会社まつり工房では東日本大震災の記録写真集、「未来へ伝えたい陸前高田」を販売しています。

写真集には去年3月11日津波に襲われた岩手県陸前高田の様子がおよそ100ページにわたり掲載されています。

高い建物の屋上に避難した人たち。

波にのみこまれる家。

陸前高田では市民およそ2万4千人のうち2千人が亡くなるか行方がわからなくなっています。

この写真集を販売している、まつり工房代表の北原永さん。

地域をあげて太鼓が盛んな陸前高田では毎年、全国太鼓フェスティバルが開かれていて北原さんが演出をてがけたグループも出演していました。

しかし去年の東日本大震災で、交流のあったフェスティバルの実行委員や東北の太鼓グループのメンバーなど仲間を亡くしました。

震災以降、北原さんは地元の太鼓グループに呼びかけ全国太鼓フェスティバル実行委員会に義援金を贈る活動を続けてきました。

写真集「未来へ伝えたい陸前高田」は全国太鼓フェスティバル実行委員会の会長が出版したもので、北原さんも販売に協力することにしました。

写真集は税込み1,500円で、まつり工房で販売されていて売り上げは被災地支援に役立てられるということです。 -

被災地への支援物資提供呼びかけ

東日本大震災からまもなく1年となるのを前に伊那市中央の洋画家、奥村憲さんが支援物資の提供を呼びかけています。

現在70歳の奥村さんは、水産加工に関する水質保全の技術者として長年東北地方で勤務してきました。

去年3月11日の東日本大震災で務めていた会社の仲間や多くの友人を亡くしました。

震災直後から募金や支援物資を送る活動をしていて集まった衣類や、食糧、生活用品は自宅玄関先に高く積み上げられています。 -

キャンドルで気仙沼を応援

東日本大震災から1年を迎える11日日曜日、震災で被害を受けた宮城県気仙沼市では、地域を元気にしようとキャンドルイベントが開かれます。そのイベントを伊那地域からも盛り上げようと3日、キャンドル作りが行われました。

この日は、ミツロウなどを販売している南箕輪村のワイルドツリーでキャンドルづくりが行われました。

キャンドルイベントへの協力は、伊那市に住む野溝清美さんが気仙沼出身で、イベントのスタッフに加わっていることから企画されました。

このイベントは、キャンドルに追悼の意を込めて、また未来への希望を込めて行われるものです。

野溝さんは「この支援活動がこれで終わらず、息の長い活動になっていくように、これからも多くの人に支援してもらいたい」と話していました。

参加した人たちは、キャンドルを作り終えると、カードに被災地へのメッセージを書き込んでいました。

参加したある女性は「実際気仙沼に行くことはできないけど、この地域から想いが届くようにメッセージを書きました」と話していました。

野溝さんは9日に気仙沼へ向かう予定で、現地でもキャンドルづくりを計画しています。 -

聴覚障害者へのサポート考える

上伊那で手話を学んでいる人達の手話学習発表会が26日、南箕輪村公民館で開かれました。

発表会では、上伊那地域の手話サークルなど7団体が聴覚障害者へのサポートについて理解を深めようと、学んだ成果を寸劇などで披露しました。

このうち、伊那手話サークルは、ラーメン店を舞台に、客のろうあ者と店員とのやり取りを通しコミュニケーションの方法について発表しました

大きな声でしゃべれば伝わると、多くの人が誤解しているが紙に書いて伝えるのが確実と訴えていました。

また、箕輪手話サークルは、手話は聞こえない人達にとって大切な言葉であることを理解し学んでいきたいと発表しました。

学習発表会は、上伊那聴覚障害者協会と上伊那手話サークルが開いていて、今回で4回目となります。

上伊那聴覚障害者協会の樋口絹子会長は「聴覚障害者をとりまく問題について、それぞれが考え、意識を高めてほしい」と話していました。 -

長野県地域いきいき実践塾 活動発表会

地域の活動に積極的に参加するための企画力や自己表現力を養う、長野県地域いきいき実践塾伊那支部の活動発表会が、16日、伊那合同庁舎で開かれました。

地域いきいき実践塾は、長野県長寿社会開発センターが、県下10支部で開いてきました。

伊那支部では、今年度、31人が、講義やワークショップを通して、地域活動への参画について学んできました。

16日は6つのグループがそれぞれ取り組んできた事を発表しました。

ハーモニカを通して社会貢献に取り組んだグループは、初心者から始めた人もいるなかで、高齢者や障害者の社会施設で、慰問活動を行うほど上達した事などを発表していました。

ハーモニカが演奏されると、他のメンバーも自然と歌を口ずさみ、発表者に拍手を送っていました。

発表会のあとには、修了式が行われ、メンバーに修了証書がおくられました。

なお、長野県地域いきいき実践塾は、去年9月に行われた、信州型事業仕分けで抜本的見直しが必要と仕分けされ、県は廃止の方針を示しています。

そのため、実践塾は、今年度で終了し、実践塾の講座内容の一部は、県シニア大学に統合されます。 -

ライオンズクラブと聴覚障害者が交流ボウリング大会

伊那、駒ヶ根、辰野のライオンズクラブと、聴覚障害者との交流ボウリング大会が、19日、南箕輪村で開かれました。

南箕輪村久保のボウリング場で開かれた大会には、伊那、駒ヶ根、辰野のライオンズクラブと、上伊那聴覚障害者協会、上伊那手話サークルのメンバーと家族など約70人が参加しました。

大会は、ライオンズクラブが障害者支援を目的に始めたもので今回で11回目になります。

ライオンズクラブのメンバーは簡単な手話を教わって「上手ですね」などと会話をしながらゲームを楽しんでいました。

辰野ライオンズクラブの林勝一会長は、「楽しみながら交流する事で、お互いの理解を深めていきたい」と話していました。 -

保育園で出前木工教室

伊那市中央の春日英二さんらは、この春卒園となる伊那北保育園の年長児28人に木で作った手形とおもちゃを3日プレゼントしました。

子どもたちに木工細工をプレゼントしたのは、春日さんら3人で、保育園に出向いて木を加工しました。

3人は、日頃から趣味で木の加工をしていて、子どもたちに喜んでもらおうと春日さんが呼び掛けて出前サービスをしたものです。

子どもたちは、ゾウやキリン、ライオンなど好きな動物を注文すると、電動ノコギリをたくみにあやつり、たちまち動物がくりぬかれていきました。

動物をもらうと、子どもたちは、タイヤをつけて走らせていました。

3日、伊那北保育園は、保育参観日で、年長児の保護者も一緒になって木工教室を楽しんでいました。

春日さんたちは、毎年この時期に市内の保育園を回り、年長児に手形をプレゼントしています。 -

精神障害者の現状、行政に訴え

南箕輪村で精神障害者支援を行っているグループと行政の懇談会が6日、村障害者生きがいセンターで開かれました。

懇談会は精神障害者の現状を行政に知ってもらおうと開かれたもので、およそ20人が出席しました。

参加者からは、仕事がみつからず経済状況が厳しいという訴えや、どんな社会保障制度があるのか広く知らせてほしいという要望が出されていました。

村では居場所づくり、働く場の確保が重要だとしたうえでグループホームの必要性や福祉住宅の整備などについて検討したいとしています。

村社会福祉協議会では当事者と地域、行政が互いに支え合いながら暮らしていける環境づくりを進めていきたいとしています。 -

ガールスカウトフリマで義援金集め

ガールスカウト長野第26団は1月29日、フィリピンで貧困にあえぐ子どもや、東日本大震災の被災者などを支援するため、伊那市の伊那公民館でフリーマーケットを開きました。

会場では、ガールスカウトのメンバーおよそ20人が手作り品や日用品などを販売しまし。

第26団では、今年、「一緒なら世界から貧困と飢餓を無くすことが出来る」をテーマにボランティア活動をおこなっています。

会場には、メンバーが手作りした手芸品のほかクッキーや日用雑貨、衣類などが並びました

あるメンバーは「(被災者やフィリピンの子どもたちの)力になれればうれしい」と話していました

フリーマケットの売り上げは、義援金として、フィリピンと東日本大震災の被災地へ届けられると言う事です。 -

(株)サーチ 市社協に車椅子寄贈

伊那市などでパチンコ店を経営する、株式会社サーチは25日、伊那市社会福祉協議会に車椅子5台を寄贈しました。

25日は、サーチの天野博夫業務課長が伊那市福祉まちづくりセンターを訪れました。

株式会社サーチでは、社会貢献を目的に経営するパチンコ店からでるアルミ缶を回収し、現金に換金し積み立てをしています。

車椅子は、この積み立て金およそ17万円で購入しました。

天野さんは、「身近にできることから始めた活動。活用していただき、地域の福祉が少しでも充実すればうれしい」と話していました

伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は「車椅子は、古く更新が必要なものあり大変ありがたく感じている。大切に使わせていただきたい」と感謝していました。

伊那市社協では、車椅子を市内の福祉施設4カ所で活用していくことにしています。 -

市民ネットワーク伊那が支援物資募集

災害ボランティア団体市民ネットワーク伊那では東日本大震災の被災地、宮城県石巻市などに送る支援物資として、肌着や洗濯石鹸などを募集しています。

市民ネットワーク伊那では復興支援プロジェク「やっぺし東北」と連携をとりながら年末年始に支援物資として防寒着を募集しました。

呼びかけにより16箱分が集まり、宮城県石巻市などに配られました。

支援物資は復旧復興に歩きだした地元商店に迷惑がかからないようにとの考えから、「やっぺし東北」の情報を元に「その時必要な物を必要な人に必要な分だけ」送ることとしています。

今回募集しているのは、肌着下着のほか、洗濯石鹸、柔軟剤です。

肌着下着は新品のみで、サイズは男女Mサイズ以上としています。

支援物資は28日土曜日、午後6時までに伊那市通り町のカフェあびえんとで受け付けています。 -

交通安全に役立てて

長野・岐阜・愛知に12の営業所を持つ東海西濃運輸株式会社の労働組合は、交通安全に役出ててもらおうと、伊那交通安全協会に28万円を寄付しました。

20日、東海西濃運輸労働組合の渡邉修執行委員長が、伊那交通安全協会の堀内四郎会長に現金28万円を手渡しました。

東海西濃運輸では、毎年10月にカンガルー運動と題して無事故運動を展開しています。

運動は、昭和42年からこれまで44年間続いていて、労使650人が一体となって取り組んでいます。

今回の寄付は、その運動期間中に集まった募金を伊那安協に贈ったものです。

伊那安協の堀内会長は、「交通安全運動に有効に使わせていただきたい」とのべ、感謝状を贈りました。

安協では、のぼり旗の製作や危険箇所の看板設置費用に充てる予定です。 -

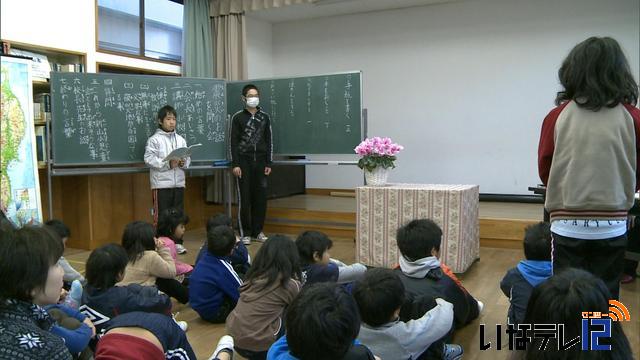

新山小学校の児童被災地支援へ

伊那市の新山小学校の子どもたちは、東日本大震災の被災地支援の取り組みを行うことを、12日、全校で決めました。

新山小では、児童会が中心となって、被災地のために何か支援活動をしたいという声があがっていました。

被災地はどのような状況なのか、どのような支援が求められているのかを知るために、12日は、伊那市の危機管理課職員の小牧 学さんを講師に招きました。

小牧さんは、先月、岩手県の釜石市を訪れ、ボランティア活動を行ないました。

小牧さんが紹介したのは釜石東中学校の避難についてと現在の状況です。

震災当日、釜石市の釜石東中学校の生徒は隣接する小学校の児童を連れて避難していて、全員が無事だったという避難は「奇跡の避難」とも呼ばれています。

小牧さんは、釜石の学校には、まだ瓦礫が残っていることや最近になって中学校と小学校で図書館の本を取り合ういざこざがあるなど、被災者が精神的に疲れてきていることを話しました。

話を聞いた子どもたちは、全校で、どのような支援をしたいのかを話し合いました。

話し合いでは「手紙を書こう」「ビデオレターを送ろう」「実際に現地を訪ねよう」といった意見が出されました。

結果、手紙を書くこと、本を贈ることで、子どもたちの意見がまとまりました。

小牧さんが訪問した釜石東中学校に手紙や本を贈る方針で活動は動き始めます。

新山小学校では全校児童で手紙を書くほか、地区の住民にも協力を仰ぎながら、中学生が読むのに適した本を集め、被災地に贈りたいとしています。 -

日本ピスコが村に歳末寄付

南箕輪村の空気圧機器製造メーカー、日本ピスコが26日、歳末助け合い募金を南箕輪村に届けました。

日本ピスコ管理1グループの磯田延雄部長らが南箕輪村役場を訪れ、歳末募金22万3704円を唐木一直村長に手渡しました。

日本ピスコは、南箕輪村に工場を設置してから25年間、毎年寄付をしています。

日本ピスコと、従業員からの善意で、従業員には各部署に募金箱を回して募ったということです。

磯田部長は、「わずかですが村のために役立ててください」と話していました。 -

伊那市に支え合い募金や義援金届く

伊那市に22日、支えあい募金や、東日本大震災の被災地への義援金が届けられました。

伊那広域シルバー人材センター伊那地区は、支え合い募金に11万1593円を寄付しました。

牧田元起地区委員代表ら役員3人が市役所を訪れました。

支え合い募金は毎年行っていて、今年は市内2会場で開かれた地区懇談会の会場に設置した募金箱に、会員が寄付しました。

牧田代表は、地域の高齢者福祉のために役立ててほしいと話していました。 -

災害ボランティアコーディネーター要請講座開講

伊那市社会福祉協議会は、災害時のボランティアコーディネーターを養成する講座を17日開きました。

講座は毎年開かれているもので、同日は18人が受講しました。

災害ボランティアコーディネーターは、災害時に住民の要望を聞き、ボランティアと住民をつなぐ役割を担います。

講座は2日間で、初日の今日は「災害を知る」をテーマに、伊那市危機管理課の小牧学さんが話をしました。

小牧さんは、「無事に生きていることが重要。これを一番に頭に置き、このために何ができるか考えてほしい」と話しました。

今後取り組んでほしいこととして、住宅の耐震化と家具の転倒防止、家族との連絡方法の確認、非常持ち出し品の確認を挙げていました。

講座2日目は来年1月に予定されています。

2日間受講した人には修了証が渡され、災害ボランティアコーディネーターとして市社協に登録されることになっています。 -

東日本大震災による避難者支援

松本市に本社を置く、トヨタカローラ南信は、東日本大震災の被災者支援に役立ててもらおうと、車の売り上げの一部を寄付しました。

21日は、トヨタカローラ南信取締役の伊藤彰さんなど3人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。

トヨタカローラ南信では、東日本大震災の被災者で長野県に避難している人たちの支援に役立ててもらおうと、今年7月から9月に販売した車1台につき2千円を寄付することを決めました。

3か月間の販売台数は805台で総額161万円が集まり会社からの5万円をあわせて166万円を寄付しました。

寄付金の送り先は、店舗のある14市町村で金額については人口規模により振り分け各自治体を周りました。

伊藤さんは、「長期にわたる避難生活は大変なことだと思います。1日も早く故郷に帰れることを願っています。」と話していました -

「ろう者にとって最良の教育とは」考える

長野県手話通訳問題研究会が企画した、ろう者の「教育」について考える講演会とパネルディスカッションが、18日伊那市福祉まちづくりセンターで行われました。

講演会では、ろう学校幼稚部と一般の保育園に通い、小学校から高校までを一般の学校で過ごし、筑波大学附属聴覚特別支援学校に通った経験を持つ鈴木洋美さんが、「インテグレーションを経験して」と題して話しました。

インテグレーションとは、障害のある子どもを通常の学級で、一般の児童とともに教育することです。

鈴木さんは、「小学校のときは難聴だからといじめを受けた。同じ人間なのに、どうしていじめられるんだろうと思った。学校の情報を何も得る事が出来ず、信頼できる友達もいなくて、自分の殻に閉じこもりそうになった」と、振り返りました。また、「インテグレーションには、メリットとデメリットがある。子どもに選択させることが大切」と話していました。

パネルディスカッションでは、松本ろう学校の上嶋 太教諭など4人が「ろう者にとって最良の教育とは」と題して話しました。 -

マリ共和国へ援助米を発送

JA上伊那などは14日、飢餓で苦しむアフリカのマリ共和国へ援助米、690キロを発送しました。

14日は、JA上伊那の職員など、およそ10人が伊那市美篶にあるJAの倉庫前で援助米をトラックに積み込みました。

JA上伊那では平成11年から飢餓で苦しむマリ共和国に援助米を送る国際協力田運動に参加しています。

送られる米は下川手青壮年部や農業団体労働組合のほかJA上伊那あぐりスクールが休耕田を利用して栽培してきたものです。

今年は、県下15のJAがこの運動に参加し合わせておよそ6・5トンの援助米が集まる見込みです。

援助米が送られるマリ共和国には、サハラ砂漠があり、国土のおよそ7割を占めています。

農業が産業の中心ですが干ばつにより収穫量が少なく、慢性的な食料不足が続いているということです。

援助米は衣類や缶詰などほかの支援物資と一緒におよそ40日かけて船で運ばれるということです。 -

ろうきんがチャリティ収益金寄付

長野県労働金庫伊那支店は、10月に行ったチャリティーイベントの収益金で購入した図書カード10万円分を、14日、南箕輪村に寄付しました。

14日は、ろうきん伊那支店小林 正昭さんら3人が、南箕輪村民センターを訪れ、征矢 艦教育長に目録を手渡しました。

ろうきんは、10月に、「親子ふれあいアニメ祭り」をおこない、1200人が訪れました。

今年で13回目で、その収益金を支店の管内の4市町村に2年に1度寄付しています。

全額を寄付していて、今年は収益金24万5000円のうち南箕輪村に10万円分、伊那市に14万5000円分を寄付しました。

毎年、社会福祉協議会に送っていましたが、今年から、次代を担う子どもたちに役立ててもらいたいと、図書カードにしました。

征矢教育長は「子供たちのために大切に使わせていただきたい」と感謝していました。 -

伊那市の就労センター合同クリスマス

伊那市にある4つの障害者社会就労センター合同のクリスマス会が、8日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

8日は、市内4つの社会就労センターに通う利用者80人程が参加しました。

クリスマス会は、伊那ライオンズクラブの協力を得て、毎年、行われています。

伊那ライオンズクラブの竹松寿明会長が、「皆さんが1年間一生懸命働いたお祝いです。」と挨拶し、乾杯しました。

利用者には、ケーキなどが振舞われました。

会では、全員でクリスマスソングを歌い、楽しいひと時を過ごしていました。 -

福祉施設製品 販売

上伊那にある8つの障害者福祉施設が製作した製品の販売が5日から、伊那合同庁舎で始まっています。

この販売会は、3日から始まった「障害者週間」に合わせ、障害者の福祉について関心を高めてもらうとともに、障害者の工賃を高めようと、4年前から行われています。

5日は、エコバックなどの布製品や菓子などが並び、県職員が買い求めていました。

県によりますと、平成22年度の施設利用者の一か月の工賃は、平均でおよそ1万2千円で、5年間と比べ、1500円ほど上がっているということです。

各施設では工賃アップのために新商品の開発などを行っているが、販路の拡大が大きな課題となっているということです。

伊那保健福祉事務所では、「どのような物を作っているのか知ってもらい、多くの人に買ってもらうことで、障害者の自立につなげていきたい」と話していました。

この販売会は、上伊那にある8つの施設が交代で開き、開催期間は、9日までの毎日、正午から午後1時までとなっています。 -

認知症への理解深める

「認知症になっても安心して暮らせる伊那市を目指して」をテーマに、認知症を考える集いが3日、伊那文化会館で開かれました。

認知症を考える集いは、認知症について理解を深めてもらい支え合いの地域を作っていこうと伊那市が開いたもので、会場にはおよそ200人が集まりました。

集いでは、静岡県の市立伊東市民病院の八森淳さんが「あきらめないで認知症」と題して講演しました。

八森さんは女性の3人に1人、男性の6人に1人が認知症になる可能性があると説明し「認知症の症状は目に見えないところから始まっている。少しでもおかしいと思ったら相談して欲しい」と話していました。

また、八森さんがコーディネーターを務めたパネルディスカッションでは、介護経験者やケアセンターのスタッフが体験談などを話しました。

このうち、両親の介護を経験した伊那市美篶の北原友子さんは、その苦労を話しました。

母親に厳しい態度をとられ、最終的には「妹」と呼ばれていたという北原さんは「母は普段厳しい態度だったが、ヘルパーを演じて接したときには素直に聞き入れてくれた」と話していました。

それを受け八森さんは「家族として接することができないのはつらいが、認知症の人の世界に合わせてあげるという事はその人の助けにもなるし大切なこと」と話していました。 -

障害者の就労考えるセミナー

障害者の就労について考えるセミナーが、1日、伊那市内で開かれました。

1日は、南信の障害者や支援者、企業関係者が集まりました。

この南信ブロック障害者就業支援ネットワークセミナーは、南信地域の障害者の就労を支援しようと、南信の各地で開かれていて、今年で5年目です。

基調講演をした、社会福祉法人ともいき会の越川 睦美統括センター長は、「自閉症のため働けないといわれた青年が、いきいきと仕事を続けている。今は働き方の多様性が認められる時代。3時間しか働けないなら、3人で9時間のフルタイムを確保するというやり方だってできる」と話していました。

また、みんなで支える就労支援と題したシンポジウムでは、雇用している企業や当事者などが自身の経験などを話しました。

高森町の協和精工に務める田中章広さんは、「前の会社は3ヶ月で辞めてしまい、引きこもりがちになった。 協和精工につとめてからは、仕事がおそい僕でも、いないと困るといってくれたのでうれしかった」と話しました。

また、田中さんは、「仕事が楽しみで、朝も早く起きます。仕事が嫌だと思ったことはないです」と話していました。 -

第6回伊那市社会福祉大会 大会宣言を承認

第6回伊那市社会福祉大会が26日開かれ、誰もが安心して幸せに暮らせる地域社会づくりを目指す大会宣言を承認しました。

大会にはおよそ1,000人が参加し、大会宣言を承認しました。

宣言は、●安心・安全で誰もが住みよいまちづくり●地域助け合いの社会実現のための土壌づくり●地域ぐるみの子育て支援の強化などです。

伊那市社会福祉大会は、福祉意識の高揚を図ることを目的に伊那市社会福祉協議会が開いたものです。

式典では、長年在宅介護をしている人、社会福祉向上のため活動している人など33人が表彰されました。

代表して伊那市美篶の後藤郁さんは「受賞を機に地域においての絆と縁をなお一層深めていきたい」と話しました。

26日は、詩人で書家の相田みつをさんの長男、相田一人さんの講演も行われました。

相田さんは、「父自身、若い頃に2度の大きな挫折を経験していた。父の作品は、読んでもらう人に対し書いたものでなく、自分自身にあてて書いていたのだと思う」と、息子の立場からみた相田みつをさんについて話していました。 -

東春近小6年生 高齢者疑似体験

伊那市の東春近小学校の6年生は、高齢者疑似体験を22日、東春近小で行いました。

高齢者疑似体験は、伊那市社会福祉協議会が福祉教育の一環として行っています。

児童らは、物がつかみにくくなる手ぶくろや、肘や膝が曲がりにくくなるサポーター、目や耳が不自由になるマスクや耳あてなど、80歳のお年寄りを想定した装備を身につけました。

写真の色の見え方を比べたり、折り紙で鶴を折った児童は「視野が狭く、色の区別がつきにくい」「手が滑って上手く折れない」などと話していました。

指導にあたった社協の唐澤幸穂さんは「体験してみて大変だと思ったことを忘れずに、困っているお年寄りを見かけたら手伝ってあげてください」と話していました。 -

連合長野が車いす搬送車を寄贈

連合長野は14日、伊那市山寺の福祉施設、伊那ゆいま縲怩驍ノ車いす搬送車を寄贈しました。

寄贈されたのは、車いす利用者を搬送できる軽自動車です。

連合長野は10年前から、福祉貢献のための「ふれ愛資金カンパ」事業を行っていて、組合員から集まった善意の資金で寄付をしています。

今年は県内3つの福祉施設などに車いす搬送車を寄贈します。

伊那ゆいま縲怩驍ノ送られた車両は4人乗りで、電動で車椅子の乗り降りができるようになっています。

伊那ゆいま縲怩驍ヘ、長野県福祉事業団が運営する生活介護と就労継続支援を行う施設で、40人が通所しています。

現在車いす搬送車は1台ありますが、通所者の送迎などで車が足りない状況だったということです。 -

らくがきなくし隊ボランティア作業

上伊那塗装広告事業協同組合は17日、伊那市の伊那北駅前の歩道橋で、らくがきを消すボランティア作業を行いました。

作業には、組合の塗装部会員10人が参加しました。

日本塗装工業会などは、11月16日を「いいいろ塗装の日」と定めていて、この日に合わせて組合では毎年、上伊那地域の公共物のらくがきを消すボランティアをしています。

同日は、歩道橋の落書きを消すため、やすりをかけ、丁寧にペンキを塗っていました。

組合がこれまでにらくがきを消した場所は、その後らくがきがなくなるなど作業の効果が出ているということです。 -

第22回 ふれあい広場

箕輪町の福祉の集い「第22回ふれあい広場」が、13日、文化センターや地域交流センター一帯で開かれました。

人と人のふれあいや、交流を大切に、誰もが暮らしやすい福祉の町づくりについて考えようと毎年開かれています。

会場には、町内の福祉施設利用者のちぎり絵や、小物などの展示や販売、車椅子などの高齢者疑似体験など、様々なコーナーが設けられ多くの人でにぎわっていました。

このうち、手話などを教わる、福祉体験コーナーでは、訪れた人達が、自分の名前や簡単な挨拶を教わっていました。

指導者らは、「手だけでなく、口もいっしょに動かす事。相手の表情を見ながら手話をすると、より気持ちが通じ合えるようになります」と、アドバイスしていました。

手話を体験したある女性は、「手話を覚える事で、コミュニケーションのきっかけにしたい」と話していました。

21/(金)