-

箕輪町女性団体連絡協議会が地域活動支援センターとの交流会

箕輪町女性団体連絡協議会(大槻一子会長)の代表者12人が28日、同町の地域活動支援センター(町共同作業の家)を訪れ、利用者と交流した。

同協議会は今年度のスローガンとして、「障害を持っている人も持っていない人も共に築く社会参加のまちづくり」を掲げており、その一環として今回の交流会となった。

交流会では協議会のメンバーたちと利用者たちが一緒に、手話ダンスを踊るなど、和やかなひとときを過ごした。

協議会から本棚の寄贈もあった。 -

南箕輪村で災害時住民支え合いマップ作成推進セミナー開催

南箕輪村社会福祉協議会は24日、「災害時住民支え合いマップ作成推進セミナー」を村民センターで開いた。各地区の民生委員や日赤奉仕団員、一般など約150人が参加。住民流福祉総合研究所の木原孝久さんによる基調講演や現在他地区に先駆けて支え合いマップの作成を進めている北殿地区、南殿地区の関係者によるシンポジウムを開催。災害に強いまちづくりやマップ作りを進める上での課題などについて考えた=写真。

現在村では、北殿地区、南殿地区で支え合いマップの作成が進んでおり、2011年度までには村内の全地区でマップを作成することを目指している。そんな中、今回は他地区の人たちにもマップへの理解、関心を深めてもらうことを目的にセミナーを企画した。

シンポジウムでは、それぞれ異なる方法でマップづくりを進めている北殿、南殿の民生委員や自主防災組織関係者がパネリストとなり、マップの特徴や課題などを説明。

北殿地区自主防災会議の有賀柾美さんは、現在同区では組単位でマップづくりを進めていることを紹介。一方、隣を単位としてしまうと隣の組との関係が築けず、課題となっていることなどを説明し「どうやったら横のつながりや昔ながらの井戸端会議ができるようになるかが一番大事ではないかと思う」と語った。

また、新しく居住してきた人たちが多い南殿地区では、組外者も多いことから、災害時、こうした人たちとどう支援していくかが課題だったが、こうした人たちを含めた防災班づくりを進めていることを紹介。今後は、地区の住民同士につながりをいかに強めていくかが課題であることを示した。 -

高遠中学校生徒会 さくらの里に車いす3台を寄贈

伊那市の高遠中学校の生徒会が21日、高遠町の特別養護老人ホーム「さくらの里」に車いす3台を寄贈した。

生徒会を代表して同施設を訪れたのは前生徒会長の宮原里都子さん、前福祉委員正副委員長の伊藤真央さん、保科美幸さん。

同施設長の藤原久さんは「大変助かります。今後もぜひいろんな場面で交流をしていきたい」と礼を述べた。

高遠中学校が同施設へ車いすを寄贈するのは、今回が初めて。車いすの購入資金は、月2回ダンボールやアルミ缶を持ちよる常時リサイクル運動や、夏休み中に各地区を回ってアルミ缶やビール瓶などを収集したリサイクル運動での収益金が充てられた。

もともと文化祭の資金作りのために行われてきたリサイクル運動だが、今年度から4月の観桜期活動での資金が文化祭に充てられることになったため、生徒たちが話し合い、リサイクルでの収益金を普段から交流のあるさくらの里へ車いすを寄贈することとなった。

さっそく座ってみた利用者は「気持ちいい。ありがとうね」と生徒たちに感謝していた。

前生徒会長の宮原さんは「ぜひ後輩にも継続していって欲しい」と話していた。 -

昔昔亭健太郎さんがプラムの里で「ちりとてちん」

駒ケ根市出身の落語家・昔昔亭健太郎さんが20日、宮田村新田区の介護老人保健施設プラムの里(福島紀文施設長)を訪れ、利用者を前に・ス一席・ス。巧みな話芸でおじいちゃん、おばあちゃんの爆笑を誘った。

「寒い冬が続くが、落語で心をあたためてもらえれば」と健太郎さんが快諾して実現。

NHK朝の連続ドラマで題名にもなっている落語「ちりとてちん」を表情豊かに披露した。

食べたり、飲んだりを繰り返す滑稽な内容に、利用者たちは引き込まれ、笑顔で聞き入っていた。 -

禁煙友愛会宮田支部が社協に寄贈

宮田村の日本禁煙友愛会宮田支部(小田切康一支部長、420人)は20日、村社会福祉協議会に高さが自由に調節できるテーブル2卓とイス1脚(15万円相当)を寄贈した。デイサービスセンター食堂に設置し、利用するお年寄りたちの日常生活に役立てる。

同支部は社協のほか、小学校や保育園などにも善意協力活動を展開。今回も「福祉のために」と会費を購入費用に充てた。

小田切支部長らがデイサービスセンターを訪れ、受け取った山浦正弘社協会長は「本当にありがたい」と感謝した。

同センターで使っているテーブルは高さが固定式で、背の低い高齢者は座布団をイスに重ねて座るケースもあった。

しかし、寄贈されたテーブルは背丈にあわせて高さが自在に調節可能。食事や日常生活がさらに快適になりそうだ。 -

箕輪町社会福祉大会

箕輪町ボランティアセンター運営委員会と町社会福祉協議会は17日、第18回箕輪町社会福祉大会を町文化センターで開いた。約400人が集い、「一歩足を踏み出して!縲怩セれもが暮らしやすい豊かな町づくり縲怐vをテーマに、町内小・中学生の福祉活動の実践報告や分散会、手話劇を通して、町づくりのために何かに取り組むきっかけや豊かな町づくりを考えた。

箕輪中学校、箕輪北小学校、箕輪西小学校が実践報告をした。箕輪中はヒューマンタイムという総合的な学習での施設訪問や福祉体験について発表。施設訪問でお年寄りと触れ合い、人の温かさを感じ、それを伝えていくことで「世界は優しさであふれるはず」という思いを伝えた。

北小児童とミニデイサービス「いきいき塾」のお年寄りとの交流では、「『長生きしてください』と言ったら、『頑張って長生きするね』と言ってくれてすごくうれしかった。また、おばあさんたちに会ったら、名前を聞いてお友達になりたい」と感想を発表した。

ボランティア登録して10年以上、社会福祉事業に貢献してきた団体の表彰では、「虹の会」(原ちず子代表)と「箕輪町ボカシ研究会」(上田明勇代表)に表彰状を贈った。共同募金協力団体13団体も表彰した。 -

活動知ってお互いの刺激に、お話宅Q便とさくらが交流会

宮田村のお話ボランティアグループ「お話宅Q便」は16日、心の病と向きあう村内の当事者らでつくる「さくら」と初めての交流会を村の福祉交流施設なごみ家で開いた。両グループとも各所で読み聞かせや紙芝居上演などをボランティアで行っているが、活動内容を発表しあってお互いの刺激にした。

お話宅Q便は結成10年目を迎え、13人の女性たちが活動。朗読、読み聞かせなど、さまざまな場所にでかけて・スお話・スの楽しさを多くの人に伝えている。

一方でさくらは地域に出て参加する活動の一つとして、紙芝居ボランティアに精力的。村内の福祉施設などで上演している。

交流会には、地域のボランティアやなごみ家の利用者も多数参加。両グループが日ごろ取り組んでいる活動を披露し、言葉やお話の楽しさを一緒に満喫した。

お話宅Q便は落語や「ストーリーテーリング」など新たな分野にも挑戦。さくらは「花さかじいさん」の紙芝居を上演した。

「先輩でもある宅Q便の人たちの前で演じるのはいつもより余計に緊張したが、楽しかった」と、さくらの女性メンバー。

宅Q便の赤羽房子代表は「お互いに知らないことも多かったので、良い交流になった。さくらの皆さんは堂々としていて上手。私たちも頑張らなくちゃ」と話していた。 -

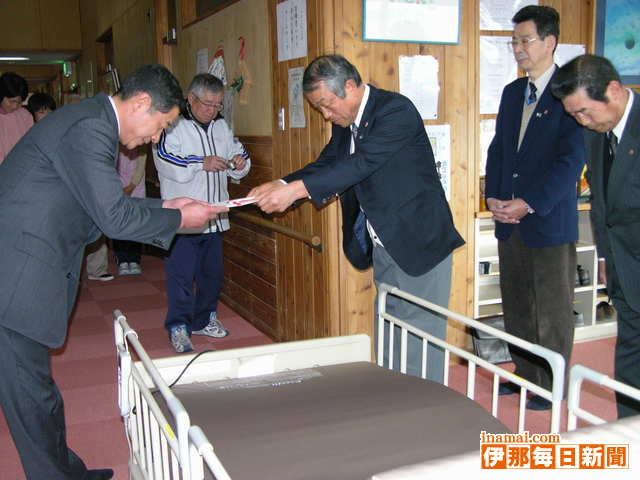

駒ケ根ライオンズが福祉施設に寄贈

駒ケ根ライオンズクラブ(井口美義会長)は8日、駒ケ根市、飯島町、宮田村の6福祉施設に介護用品などを寄贈した。井口会長ら役員6人が各施設を訪れ「少しでも利用者の皆さんのお役に立てればうれしい」と目録を手渡した=写真。

同クラブは昨年11月にチャリティー映画会として『明日の記憶』を駒ケ根市文化会館で上映。収益金72万5千円で介護用品などの物品を購入、寄贈した。

各施設への寄贈品は次の通り。

▼駒ケ根市デイサービスセンター大原こだま園=介護用電動ベッド一式▼駒ケ根市障害者センター高砂園=デジタル・プリンター▼駒ケ根市デイサービスセンター竜東やまびこ園=介護用電動ベッド一式▼飯島町社会福祉協議会=車いす体重計測器1台▼宮田村社会福祉協議会=車いす2台▼宮田村教育委員会=図書券、紙芝居 -

福祉有償運送協議会

宮田村福祉有償運送協議会(会長・清水靖夫村長)は6日開き、事業許可の更新時期を控えた村社会福祉協議会の福祉送迎サービスについて協議し、更新申請は適正と判断。これを受けて同社協は国交省北陸信越運輸局で更新手続きをする。

同サービスは、公共交通機関を利用しての移動が困難な高齢者、障害者を対象に行うもの。

同社協には16人が登録しており、2005年に1日平均0・9回だった利用率は、07年には1・9回にまで増えている。

目的は通院が9割を占め、残りは金融機関や買い物などに利用されている。

協議会では生活弱者の足として必要度が増していることも認識し、運転管理の確認徹底なども改めて呼びかけられた。 -

自立支援法見直しに働きかけを、身障協が村長に要請

宮田村身体障害者福祉協会(川手巖治郎会長、52人)は6日、障害者自立支援法の抜本的見直しを国へ積極的に働きかけるよう、清水靖夫村長に要請書を提出した。要請は6項目に及び、障害者の雇用改善、相談員制度の存続など求めた。

自立支援法の施行の影響で県が廃止した障害者相談員は、県・上伊那の両身体障害者福祉協会の委嘱により本年度は存続。

要請に対し、村は2008年度も国の事業を活用しながら相談員2人を確保していきたい考えを説明した。

村職場における障害者の雇用機会拡大、障害者に対する福祉タクシー券の利便性向上、身障協の加入促進への協力、福祉担当部署の充実についても要請書には盛り込んだ。

清水村長は「自立支援法によって不安があってはならないと受けとめている。皆さんと情報を共有し、施策に反映していきたい」と答えた。

村は正式な回答を3月初めの身障協役員会に寄せる予定。 -

赤穂南小児童が車いす寄贈

駒ケ根市の赤穂南小学校6年2組(鈴木宏平教諭、41人)の児童らは5日、同市福岡のデイサービスセンター大原こだま園(鈴木文子園長)を訪れ、フリーマーケットで得た収益金で購入した車いす1台を寄贈した=写真。集まった利用者や職員約40人の前で代表の児童ら数人が「自分たちでミサンガやスライム、ビーズ細工などを作り、苦労して売ったお金で買いました。大切に使ってもらえたらうれしいです」「ユニセフに寄付しようと思っていたけど、いつも交流しているこだま園に車いすを贈ることにしました。おじいさん、おばあさんが少しでも楽になってくれればうれしいです」と話し、市社会福祉協議会の北沢洋会長に車いすを手渡した。北沢会長は「南小がいい学校になっていてうれしい。お年寄りを思いやる心をこれからも大切にしていってください」と感謝を述べ、お礼に竏窒ニノートをプレゼントした。

同クラスは2年間にわたり、市内や飯島町で開かれるイベントなどのフリーマーケットで手作りの品を販売してきた。 -

雪降りの中、黙々とハリエンジュ伐採「冬の陣」

天竜川・NPО天竜川ゆめ会議、駒ケ根市河川愛護会共催による「第3回天竜川流域侵略植物駆除大作戦゛冬の陣゛」が3日、駒ケ根市下平の太田切川合流地点付近で行われた。約50人が参加、しんしんと雪が降り積る中、繁茂した帰化植物ハリエンジュ(ニセアカシア)を伐採し、希望者が薪ストーブの燃料として持ち帰った。

駆除作戦は「天竜川は天竜河原であるべき。樹木は伐採が望ましい」との合意形成を発端に始まり、夏はアレチウリ、冬はハリエンジュを伐採し、3年目。

作業は午前9時から開始、チェーンソーで切り倒し、玉切りし、トラックに積み込んだ。お昼にはつみれ汁が振舞われ、体の芯から温まった。

午後も参加者の中には「せっかく来たのだから、もう少し伐採をしたい」と言う人も多く、3時30分ころまで作業を続けた。

作業に先立ち、伐採用の河川内作業道路は天竜川上流河川事務所が整備、広報、地元説明は駒ケ根市が担当、作業はボランティアと市建設業協会有志が協力して実施した。

NPО天竜川ゆめ会議の福沢浩代表は「駒ケ根市が進める市民の参画による協働型社会のあり方に一石を投じる企画になったと思う。今後もゆめ会議は天竜川の河川環境整備と、住民が身近に感ぜられる天竜川を目指して活発な活動を展開したい」と話していた。

) -

南箕輪中卒業生に贈る「愛の鈴」作り

南箕輪村社会福祉協議会のボランティア運営委員会は2日、南箕輪中学校の卒業生に贈る「愛の鈴」をボランティアセンターで作った。呼びかけに応じたボランティア約40人が心を込めて手作りした。

愛の鈴は、「卒業しても健康で村のことを忘れず、福祉の気持ちを持って」との願いを込め、卒業生に毎年贈っている。

手芸用のひも2本を1組にして井桁に編み、顔に見立てたウッドビーズを通してひもを結び、鈴を付ける。顔も一つずつ丁寧に手書きする。今年は約190個作る。

今年で3回目の参加という民生委員の女性は、「卒業式のとき、卒業生が愛の鈴を胸に付けてくれるのがうれしい。門出を祝うように、頑張ってという思いで作ります」と話していた。

今後、「御卒業おめでとう」のメッセージと一緒に一つずつビニール袋に入れたものを箱詰めにし、3月に贈呈する。 -

アトピー、アレルギーの集い

アトピー、アレルギーの子どもを持つ上伊那の保護者らでつくるサークル「たんぽぽの会」(武田晃子会長、20人)と県看護大学小児看護学講座は27日、第10回講座として「アトピー、アレルギーを持つ子どもと親と支援者の集い」を駒ケ根市の県看護大学で開いた。会員など約20人が集まり、飯田市の矢野こどもクリニック院長矢野秀実さんや管理栄養士、保育士など4人の話を聞いたほか、参加者同士で情報交換するなどしてアトピー、アレルギーへの理解を深めた。

矢野さんは食物アレルギーの起こるメカニズムや症状について「子どもの場合、多くは加齢とともに軽くなる」とした上で、治療と予防法などについて詳しく説明した=写真。 -

福祉チャリティーオークションに絵画、書、陶芸など150点余

伊那市福祉まちづくりセンター「ふれあいーな」で28日まで、第11回福祉チャリティーオークション(実行委員会、市社会福祉協議会主催)が開かれている。市内や近隣の作家60人が寄贈した絵画、書、陶芸など150点余がそろう。

オークションは福祉充実を図るための社会福祉基金の積み立てを目的に、2年に1度のペースで開催。趣旨に賛同する作家が仙丈ケ岳の雪景色やスイセン、カタクリなどを題材にした日本画・洋画、漂泊の俳人・井上井月の句の書、禅画などを出品した。

作品にはそれぞれ最低価格が示され、購入希望者はそれ以上の価格を記入して入札する。最高額で落札した人に、28日午後3時から作品を引き渡す。

また、花器、えとであるネズミのイラスト、ひな人形を描いた友禅など即売のほか、似顔絵や書・禅画の実演、押し花・友禅染めの体験コーナーもある。

橋爪まんぷ実行委員長は「福祉に目を向ける機会になれば」とし「絵画や書だけでなく、生活で使う陶芸品、がん具などがそろい、見て楽しめる」と来場を呼びかける。

オークションは午前9時縲恁゚後6時(最終日3時)。 -

駒ケ根地域自立支援施設完成式

駒ケ根市は特別養護老人ホーム観成園の新築、移転に伴って空いた建物を利用して「駒ケ根地域自立支援施設」を設置する。新施設には児童発達支援施設「つくし園」、地域活動支援センター「伊南桜木園」、小中学校に長期間登校できない児童、生徒の復帰を支援する中間教室をそれぞれ移転し、3月に開所する計画。

昨年10月に着工した建物の改修工事がほぼ終わり25日、現地で完成式が行われた。各施設の利用者など関係者約100人が出席し、テープカットなどをして施設の完成を祝った=写真。中原正純市長はあいさつで「国の補助金の採択を受けて完成することができた。各施設が連携し、市民に親しまれるよう運営していってほしい」と述べた。

建物は鉄筋コンクリート2階建てで、述べ床面積は約1660平方メートル(つくし園560平方メートル、伊南桜木園440平方メートル、中間教室90平方メートル、その他570平方メートル)。敷地面積は約3250平方メートル。建設費は7150万円。 -

青少年福祉の集い

駒ケ根市社会福祉協議会は19日、青少年福祉の集いをふれあいセンターで開いた。市内の5小学校、2中学校と2高校の児童、生徒約120人が参加。各学校の代表1グループずつが代わる代わるステージに立ち、この1年間にそれぞれ取り組んできた福祉活動などについて発表した。

赤穂小学校4年4組は総合的な学習の時間で取り組んできた活動についてスライドを交えて発表=写真。お年寄りとの交流でオペレッタ『地獄のそうべえ』を上演して喜ばれたことについて話したほか、児童会祭りで体験した目隠しや車いすの感想を「車いすはうまく動かすのが難しかった」「障害のある人の気持ちが少し分かった」などと発表した。 -

安協飯島支会が年賀の会

伊南交通安全協会飯島支会は19日、JA飯島支所で理事、来賓の町、駒ケ根署、町議会ら合わせて50人が出席し、「年賀の会」を行った=写真。

開会で、下平憲夫支会長は「07年の町内の交通事故は死亡事故はゼロだったが、事故の発生件数、傷者数も大幅に増加した。アメリカのハインリュヒの法則では1件の重大事故が発生する背景には、29件の軽症事故と300件のヒヤリハットがあると言われている。いつ起こるか分らない事故を未然に防ぐために、早めの対策と実行が必要。行政と警察と連携を密に交通事故の発生原因を調査し、対策を講じたい」とあいさつ。

高坂町長は「町では05年10月以降、死亡事故は発生していない。7月には悲願の死亡事故ゼロ千日が達成できる」と述べ、安協役員の協力を求めた。

昨年の飯島町の事故件数(暫定)は死亡事故ゼロ、人身事故42件(前年比8件増)、けが人54人(3人増)と増加傾向。 -

南信ブロック障害者就業支援ネットワークセミナー

南信の市町村や公共職業安定所、就労支援関連障害者施設などでつくる南信ブロック障害者就業支援ネットワークは17日、伊那市駅前ビル「いなっせ」でセミナーを開いた。関係者などおよそ120人が参加し、意見交換を行った。

基調講演として障害者就業・生活支援センター「アイ‐キャリア」(東京都世田谷区)の根本真理子所長が「障害者の就労ネットワーク」と題し話した。

根本所長は世田谷区で障害者就労ネットワークがどのようにして作られていったか、「アイ‐キャリア」の成り立ちを通して語った。またシステム構築のポイントとして「障害者の就労に視点を置くだけでなく地域の発展にも視点を置いて考える」こと、「ネットワークは生き物であり変動する」ことなどを語った。

講演の最後に根本所長は「楽しんで支援していく、つながりをつくっていく。それにより柔軟な発想がでてくる」と訴えた。 -

日本語ボランティア養成講座

外国人に日本語を教えるボランティアを養成する講座(全5回)が16日夜、駒ケ根市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開講した。地域に住む外国人の支援と交流を目的に06年に設立された民間ボランティア団体「地球人ネットワークinこまがね」(清水敏晴代表)と駒ケ根市社会福祉協議会の共催で、昨年に続き2回目の開催。駒ケ根市や伊那市など上伊那各地区のほか、遠く諏訪市や塩尻市などから約20人が参加し、日本語を外国人に分かりやすく教える方法を学んだ。昨年は昼間の開催だったが、受講者の要望を受けて今年は夜の開催にした。

講師は同ネットワークの唐沢隆子さん。日本に滞在する留学生などの外国人向けの日本語講師を約10年間務めてきたと言う唐沢さんは「皆さんにとって日本語は母国語なので日常無意識に使っているが、言葉の分からない外国人に教えようとすると意外に難しいもの。分かりやすく教えるためには、日本語がどんな言葉なのか改めて意識する必要がある」と話した。参加者は真剣な表情で講義に聴き入っていた=写真。

講座は2月13日まで週1回ずつ開かれる。 -

伊那市のブラジル人学校で地震体験車を使った避難訓練

阪神淡路大震災から13年目を迎えるのに合わせて、伊那市西春近のブラジル人学校「コレージョ・デザフィーオ」(飯島ヨシムネ校長)で16日、地震体験車を用いた避難訓練があった。同校に通う5歳から高校1年生まで約50人が参加。関東地震と同じマグニチュード7・9程度の揺れを体験しながら、身の守り方や緊急時の連絡方法などを学んだ=写真。

伊那国際交流協会(若林敏明理事長)が呼びかけで実現したこの取り組みは、災害時に十分な情報が得られず、被災する危険性の高い外国人在住者に防災や避難の知識を習得してもらうことを目的としたもの。上伊那に在住する外国人の約6割が日系ブラジル人である一方、ブラジルではほとんど地震の発生がないことから、今回の避難訓練を企画した。ブラジル人学校で体験車を用いた訓練が行われるのは、県内でも例がないという(県国際交流推進協会)。

生徒らは、数人ずつに分かれて体験車に乗り込み、火のもとの消火、机の下にもぐるなどの訓練を実施。

実際に揺れを体験した斉藤フェリッペ君(14)は「かなり揺れた。実際の地震ではきちんと対応できるか分からないので、今日学んだことを生活の中で取り入れて今後に備えたい」と話していた。

同校では2年前から緊急時の避難訓練などを行っているが、飯島校長(40)は「いきなり本番を経験するのでなく、実体験の中で訓練ができて良かった」と話していた。 -

社協介護員てづくりの心和ます干支人形が好評

宮田村社会福祉協議会の介護員北澤さゆりさんが趣味の粘土細工で干支(えと)であるねずみのミニチュア人形を手作りし、仲間らにも配って好評だ。「少しでも心和んでくれたら」と話している。

同社協が運営するデイサービスセンター内にも飾り「かわいいねぇ」と評判に。

ここ数年、干支の人形をつくっているが「喜んで見てくれてうれしいですね」と北澤さんは話す。

人形は超軽粘土を使用し、今年は既に40組ほどを製作。少しの時間で手軽につくれるのが魅力といい、お世話になった人などにも配っている。

デイサービスでは利用者と一緒に工作をすることも多い北澤さん。「利用者の皆さんに教えてもらうことも多く、毎日が本当に楽しみ。職場のチームワークも良く、いい体験をさせてもらっています」と、新年も心と心を通わせながら日々の業務に取り組んでいる。 -

社協デイ、正月遊びで初笑い

宮田村社会福祉協議会のデイサービスは新年を迎え、利用するお年寄りたちが正月遊びで・ス初笑い・スしている。

干支にちなんだ絵あわせや、村内をめぐるスゴロクなど、職員手づくりの心あたたまるゲームの数々。

昔ながらの遊びに利用者も大喜び。懐かしさも感じながら笑顔があふれた。 -

南箕輪小が赤い羽根共同募金届ける

南箕輪村立南箕輪小学校のボランティア委員会(山下彩希委員長)は10日、全校で集めた赤い羽根共同募金1万1129円を村社会福祉協議会に届けた。

委員会が赤い羽根共同募金の活動に取り組んだのは本年度が初めて。年度当初にボランティアに関係する活動の中で同事業を知り、本年度の活動の一つに決めた。

昨年11月末のボランティア週間で全校に協力を呼びかけ、各クラスに募金箱を設置して集めた。職員も協力した。

村社協には委員長ら3役と教諭が訪れ、吉沢事務局長に児童の思いがこもった募金を手渡した。山下委員長は、「社協まつりなどで役立ってもらえればいいと思う」と話した。

本年度の村の赤い羽根共同募金総額は、南小の金額も含め227万7302円になった。例年、村社協への分配金は、1人暮らし老人への給食サービスや社協まつり、出合いのイベント、社協だより発行などの費用に充てているという。 -

海外協力隊

初の4次隊入所式

JICA(国際協力機構)駒ケ根青年海外協力隊訓練所(山形茂生所長)は9日、初めての試みとなる年間4回目の派遣前訓練入所式を開いた。候補者の訓練はこれまで年3回だったが、シニアボランティア枠の拡大を図る方針などにより、今回から回数を増やした。それぞれの訓練期間は70日間から65日間に短縮される。

式には全国から応募して試験に合格した青年海外協力隊(20縲・9歳)141人とシニア海外ボランティア(40縲・9歳)53人の候補者計194人が出席し、正式隊員を目指して訓練を開始した。山形所長はあいさつで「派遣先の厳しい環境の中での活動は決して容易なものではないと思うが、その困難に立ち向かうため、65日間の訓練に精いっぱい励んでほしい」とした上で「青年とシニアが双方の持ち味を吸収し合い、訓練の成果を上げることを期待する」と激励した。候補者を代表し、理学療法士としてウルグアイ派遣予定の赤塚みどりさん(大阪府)は「初心を忘れず訓練に取り組み、晴れて隊員となって海外に旅立てるよう精進することを誓う」と宣誓した。 -

駒ケ根ロータリークラブ新春例会

駒ケ根ロータリークラブ(福沢晴海会長)は8日夜、新春例会を駒ケ根商工会館で開いた。会員ら約40人が出席し、決意も新たに新年のスタートを切った。福沢会長は「株価の暴落で始まった今年だが、ここにいるのは数々の苦難に打ち勝ってきた人ばかり。何とか乗り越えていってくれると信じている。今年も協力して頑張ろう」と述べた。

席上、クラブが毎年行っている奉仕活動の一環としてボーイスカウト駒ケ根第1団とガールスカウト長野第32団に対し、育成助成金がそれぞれ贈られた=写真。受け取った団委員長の小林範夫さんと川端咲美さんは「皆さんの温かい志に感謝する。世界を担う青少年が育っていけるよう、これからの活動に有効に活用していきたい」と礼を述べた。 -

社協デイセンターでイルミネーション点灯、地域防犯にひと役

宮田村社会福祉協議会デイサービスセンターは、夜間の防犯にも役立て地域を明るく照らそうと、イルミネーションによるライトアップを始めた。午後10時まで点灯し、冬期間試行する考えだ。

同センター周辺には村民会館や村老人福祉センター、東保育園もあり、通学路にもなっているが「照明が少なく夜間は歩道が暗い」と以前から指摘があがっていた。

同社協は、クリスマスに使ったイルミネーションの再活用で協力しようと思案。道路に面したセンター西側の壁の一部に設置した。

点灯式には山浦正弘会長をはじめ職員が出席し「安全に快適に通行できるお手伝いになれば」と話した。 -

保健補導員会08年発足会、メタボ予防にも力を

宮田村保健補導員会の2008年発足会は8日、村老人福祉センターで開いた。新たな会長に代田香代子さん=町二区=、副会長に丸山美代子さん=町三区=、佐藤千子さん=大田切区=が就き、住民の実情にあった保健活動を展開しようと情報交換。4月から始まる特定健康診査(特定健診)をにらみ、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪型肥満)の予防活動などを重点にすえ地域の健康を推進する。

市町村などの医療保険者に国が実施を義務付けて始まる特定健診。40歳以上75歳未満の全員が対象となり、メタボや同予備軍と診断された人には、保健指導も義務付けている。

同会では研修会などを通じて学習を深め、制度などの住民周知にも力を入れていく。

発足会で代田会長は「出会いを大切に、見聞きしたり、学んだりした(健康の知識)を1人でも多くの人に伝えていきたい」とあいさつした。

村の保健補導員は地区ごとに2人から6人が選出され、任期は2年。新年に半数を改選している。

08年の保健補導員は次の皆さん。

【町一区】高橋登美子、友野悦子、酒井啓恵【町二区】近藤ふみゑ、代田香代子、小池清子、渡邉まさ子【町三区】小田切由美子、伊藤重美、加藤弘子、藤田和子、丸山美代子、春日晃子【北割区】太田詔子、櫻井明美【南割区】川手秀子、高久孝子、松下サユリ【新田区】浦野智恵子、米田留美子【大田切区】佐藤千子、田中眞弓【大久保区】加藤ちづ子、細田冨美子【中越区】小田切房世、近藤美江【つつじが丘区】服部かよ子、原茂代【大原区】下平和子、小松ゆき子 -

みのわ振興公社が歳末助け合い募金

箕輪町のみのわ振興公社は28日、歳末助け合い募金として従業員の善意と、ながたの湯に設置している有料電子レンジの収益金を町社会福祉協議会に届けた。

募金は9年目。金額は6万4407円。新村清孝支配人が「福祉のために有効に使ってください」と手渡すと、町社協の柴財埜会長は「尊い財源になる。心から感謝する。さまざまな事業に有効に使わせてもらう」と礼を述べた。

ながたの湯食堂にある有料電子レンジは、使用料が1分10円。設置当初から使用料を福祉のために寄付する旨の張り紙をして利用者に案内している。 -

MAながた会

チャリティ展売上金を箕輪町社協に寄付

箕輪町長田の日帰り温泉施設ながたの湯で洋画や日本画の作品展示をしている「MAながた会」は27日、チャリティ展の売上を町社会福祉協議会に寄付した。

同会は1カ月ごとに会員が交代で作品を展示。温泉利用者の目を楽しませている。

町の福祉のためにと始めたチャリティ展は5年目。今年は11月20日から12月19日までの期間で7人が洋画、日本画、染色の新作13点を出品した。

同会事務局の朝倉将至さんが社協事務局を訪れ、事務局長に寄付金を手渡した。金額は、売上から材料費のみを引いた残り4万4千円。北條隆事務局長は、「貴重なチャリティのお金をいただいた。福祉のために役立たせてもらう」と感謝した。

162/(月)