-

正月の縁起物、ナンテン出荷はじまる

中川村の特産品、ナンテン(南天)の出荷が始まった。実ナンテンは12月中旬、枝ナンテンは下旬以降がピークで、27日までに、美里、南陽、渡場地区から5500本がJAを通じて、関東、関西に出荷される。

ナンテンは「難転」に通じ、枝物は正月の縁起物として生花や門松に、実ナンテン(房)は仏花として用いられる。

南斜面の畑(4アール)でナンテンを栽培する寺沢長五さん(83)=南陽=は「今年は実付きがよく、葉のつやもいい。栽培に手間がかからず、軽作業で高齢者向き。かさばるのが難点」と話していた。 -

箕輪町焼酎いも生産組合初の取り組み

「いも焼酎 50周年“みのわ”」24日発売箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)栽培のサツマイモを原料にした「いも焼酎 50周年“みのわ”」が24日、発売になる。町内初の取り組みで、関係者は焼酎の出来に期待を寄せている。

遊休農地の解消対策と地域活性化のため、焼酎用原料サツマイモを生産しようと、今年5月、町営農センター南部営農組合と箕輪営農組合の有志が生産組合を立ち上げた。

6月、町内3カ所の畑約35アールに、鹿児島県から取り寄せた焼酎用サツマイモ「黄金千貫(こがねせんがん)」の苗を植え、10月末に約7トン収穫。農協を通じて飯田市の醸造元「喜久水酒造」に送り、仕込みをした。

今年、箕輪町が発足50周年のため、今回限りの特別名「いも焼酎 50周年“みのわ”」で限定千本を発売。720ミリリットル、1100円(税込)。町内の酒小売店のみで販売する。

来年度は、苗の植え付けから管理、収穫を焼酎ファンと一緒に取り組む考えで、柴組合長は「来年は1ヘクタールに栽培面積を広げ、作りたい人に参画してもらい、皆で収穫を祝いたい」という。商品の命名も改めてする。 -

農村女性ネットかみいな伝達講習会

野良っ娘の会が農産物加工学ぶ

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会は15日夜、農村女性ネットかみいな伝達講習会を町保健センターで開き、サツマイモとトマトについて機能性、栄養、加工法などを紹介し、実際にトマト料理とサツマイモの菓子を作って農産物加工を学び合った。

農村女性ネットかみいなの会員でもある野良っ娘の会のメンバーが講師を務めた。

サツマイモは、食物繊維が豊富で腸の活動を健康に保つのに役立つ、カリウムがご飯の18倍含まれるが調理中の損失が大きいので丸ごと調理するかゆで汁まで活用する、トマトはビタミンの宝庫で、空腹時に生のトマトを1、2個食べると血圧低下に役立つ、赤色の色素リコピンは活性酸素に対して効果がありトマトの加工品を上手に利用する-などの説明をした。

調理実習では、トマトケチャップそのものを作ったほか、ケチャップを使ったナポリタン、生のトマトで煮込む鶏肉のトマト煮、スイートポテトトリュフ、さつまいものきんつばなど6品を作った。 -

牛肉の表示偽装 管理体制強化の必要性

丸水長野県水畜産事業部伊那営業所が扱った牛肉の表示が一部、事実と異なっていた問題で、年末年始を控えた時期だけに、小売店は「客が肉を敬遠するのではないか」と売り上げへの影響を心配する。

県農政部によると、農水省の抜き打ち検査から、店頭で買った肉をDNA鑑定したところ、山梨県産を長野県産と表示したことが分かった。そこで、国・県が営業所の伝票を調べていくうちに、出荷と入荷の数量に違いがあり、オーストラリア産を長野県産と表示していたことを突き止めた。

12月上・中旬の調査で、昨年12月中旬から営業所が卸した牛肉573キロのうち516キロが偽装だったと確認。営業所の聞き取りで、山梨県産は入力ミス、オーストラリア産については脂身の多さを嫌って不適正表示をしたという。商品は9日に回収、または表示修正した。

調査は継続中で、今後、本社や営業所の立ち入り検査をしていく。

信州牛は、信州農産物のブランド確立を進めているものの一つで、県ではさらに卸や小売店などを対象にした研修会、監視体制を強化していく必要があるとしている。

丸水長野県水は15日、責任の大きさを感じて伊那営業所を閉鎖。丸水全体で、納品先などを回って説明している。

伊那営業所はパートを含め3人体制で、仕入れ、加工、納入までを副長が仕切っていたため、チェックができなかった。管理体制に問題があったとし、同じような問題が起きない体制を整える。

市内で買い物をしていた女性は「牛海綿状脳症(BSE)があってから、原産地を見て買うようになった。国産は大丈夫と思っていただけに、何を信じたらいいのか」、豚肉を買った男性は「良心に恥じる行為」と戸惑いや憤りを見せた。

伊那市のある精肉店は「国産と輸入は脂肪分が違うので見てすぐわかる。うちは客の前で、説明しながら切るので客も知識がある。そんな会話がない店で買っていると、客も分からないでしょう」と話した。

郡内のあるスーパーでは取引先を尋ねる客が数人いたそうだ。 -

そば打ち女性グループ「そばの実の会」発足

宮田村のそば打ちを愛好する女性有志が、地域に幅広く広めようと「そばの実の会」を設立した。メンバーはベテラン揃いで、既に学校や地域のイベントなどでそば打ちを指導しているが、さらに技術を高めようと切磋たく磨している。

村の農業女性グループ「野ひばりの会」のそば班として活動してきたが、より特化した取り組みをしようと、新たに組織化。22人が参加した。

会長に就いた酒井昌子さん=大田切区=は「野ひばりの会の活動は従来通り続けながら、そば打ちでも多くの人に喜んでもらえたら」と話す。

前身のそば班は4年前からそば打ちに取り組み、飯田まで修行に出かけるなど、技術は高い。現在は村内の各種イベントなどに、そば打ちの講師として呼ばれる人気ぶりだ。

15日夜には多くの会員が集まり学習会。忙しくなる年越しに向けて、互いに技術を高めようと、そば打ちに励んでいた。 -

宮田村営農組合1月26日に発足

宮田村営農組合の設立準備会が15日夜にあり、新年1月26日に設立総会を開いて発足することを決めた。大規模農家や営農組織に補助を限定する国の新たな農業政策に対応するため、旧来の・ス宮田方式・スと呼ばれる集団営農を再編。各農家への浸透が進まず先延ばしになっていたが、当初の予定より半年以上遅れて誕生する。

営農組合は、農地利用委員会と集団耕作組合を一元化。担い手を確保し、農業の維持を図る。

「一村一農場」を掲げ、農地の所有と利用を分離する宮田方式。自作農が当たり前の時代に画期的な集落営農として全国的にも注目を浴びたが、今回の組織再編で2007年から始まる国の新施策に対応する。

当初は今春にも発足する予定だったが、再編しなければならない理由が各農家に浸透せず、懇談会を繰り返し実施する事態になっていた。

村内農家の9割以上は兼業。関係者は「農業の収入なんて多くの農家がほんのわずか。だから余計に、再編の理由が浸透しなかった。しかし、国の補助をもらわなければ、赤字になって続けることすらできない」と話す。 -

伊那技専生徒、県産材を使った建物づくりに挑戦

これから大工になる人材に県産材の良さを知ってもらおう竏窒ニ、県産材の利用普及に取り組む県の認定グループ「寺子屋信州木づくりの家」は、伊那技術専門校建築科の生徒らと共に、県産材を使った建物の建築を進めている。

地元の建築士、設計士などでつくる同グループはこれまでも、県産材の住宅見学会などを開催。県産材の良さをアピールしながら需要向上を目指している。

今回は伊那技専生徒らに、県産材建築物の建設作業を手伝ってもらうことを企画。大工の高齢化が進む中、若い人材を育てながら県産材普及にもつなげることを目的としている。

生徒が作業を担当しているのは箕輪町に建設中の倉庫。設計士・若林晴二さんの設計図に基づき、骨組みから上棟までを手がけている。

普段の実習は輸入材を利用している生徒らは、県産材特有の固さに戸惑うこともあった。しかし、実際の作業を通して県産材の感覚を実感したようだった。

上棟後は同グループの建築士らが仕上げを行う。

倉庫の横に本職大工が建設している県産材住宅と共に、3月に完成する予定。 -

ナンテン5500本を中川村から出荷

中川村の特産品、ナンテンの出荷を前にこのほど、美里集会所で中川花木研究会の査定会があった。ナンテン栽培農家11人が出席し、JA上伊那花き担当の織田指導員から、出荷規格の変更や水揚げ処理について説明を聞いた。

ナンテンは「難転」に通じ、枝物は正月の縁起物として生花に、実ナンテン(房)は仏花として人気がある。

中川村は15軒の農家が、11日から月末までに5500本をJAを通じて、関東、関西に出荷する。ピークは実ナンテンが12日以降、枝ナンテンは20日以降になる。

査定会では、従来のL、2L規格を長さの実数、120センチ、100センチ、80センチに変更。

水揚げは深水で12時間以上とし、箱詰は、緩衝材に新聞紙を入れ、落果など品質低下を防ぐとした。 -

高品質ナンテン出荷へ

中川村の特産品、ナンテン(南天)の出荷を前に、7日夜、美里集会所で、中川花木研究会の査定会があった。ナンテン栽培農家11人が出席、JA上伊那花き担当の織田指導員から、出荷規格の変更、水揚げ処理について説明があった。

ナンテンは「難転」に通じ、枝物は正月の縁起物として生花に、実ナンテン(房)は仏花として人気がある。

中川村では15軒の農家が11日から月末までに5500本をJAを通じて、関東、関西に出荷する。ピークは実ナンテンが12日以降、枝ナンテンは20日以降になる。

査定会では従来のL、2L規格を長さの実数、120センチ、100センチ、80センチに変更。

水揚げは深水で12時間以上とし、箱詰では、緩衝材に新聞紙を入れ、落果など品質低下を防ぐとした。 -

農産物加工所の設置など農業委員会が村へ建議

宮田村農業委員会(小田切信樹会長)は7日、今後の法改正をにらんだ農業経営の安定支援と、農業体験交流促進や農産物加工所の早期実現などを求めて清水靖夫村長に建議した。昨年まで含めた「優良農地の保全」については、生産効率のあがる農地の集積など、より柔軟な内容に変更した。

建議は営農組合の設立促進、担い手対策などから、地産地消による食育まで14項目。

長年求めている地元農産物を使った加工所の設置について、清水村長は「村としても総合的に研究したい」と、周辺の観光活性とからめて検討を進めたい考えを示唆した。

生産効率があがる土地利用について、清水村長は「活力あるむらづくりのためにも、農業基盤を明確にしたい」と答えた。 -

伊那谷で山仕事を始めて8年目

島・ス山林塾企業組合代表 中村豊さん(41)=伊那市西箕輪=

「そこの山も名目上は間伐したことになっています。自分たちがやったのではないが、あんな斬り方では森林は育たないと思うんですよ」

伊那市西箕輪、経ヶ岳の山付きにある自宅で話す。ある程度成長した針葉樹林の間伐では、森の中から空が見え、陽射しが地面に届くようにしなければ意味がない。

「立木の30%を間伐するとかと決められ、その本数を斬ったら終わり。山仕事の現状は厳しいので、収益性の観点からそういう仕事でも良しとされてしまうことがあるんです。寂しいことですよね」

細面。静かに語る。腕には、山仕事用の手甲が巻かれている。

◇

97年まで、兵庫県の県職員だった。パソコン通信で知ったKOA森林塾(製造業のKOAが94年から始めた山仕事の通年講座)で山仕事のイロハを学び、98年に伊那にIターン。講師の島・ス洋路元信大教授に教わりながら一緒に山仕事を始めた。現在8年目。同じように山仕事を始めた仲間9人で作る企業組合の代表を務める。全員が県外出身者だ。

仕事は平日週5日。朝8時に現場に集合し、午後4時までが基本。伊那市・箕輪町・辰野町を中心にして、間伐や素材生産、下草刈りなどの仕事を請け負う。

仕事の多くは、財産区や区などが所有する団体有林。個人の山。それに県の保安林などでの公共事業。間伐や下草刈りなどの作業は、県が森林育成の観点から進める補助事業の対象になっており、所有者と相談しながらどのような作業をどの程度行うかを決め、補助金申請の書類整理なども含めて請け負うのだという。

「個人の山は、現状ではほとんどお金にならないので、山仕事を頼む人は皆無に近い」と苦笑する。斬り出した木が高く売れれば良いが、輸入外材が主流の現在ではほとんど需要がない。放置しておくのが、山持ちには一番負担が少ない。「そういう人に、山の手入れを説得するのは大変。もっと実力をつけなくちゃ」と笑う。

◇

「ツルが絡まって足の踏み入れようもない山」が個人の山には多い。「間伐されずモヤシのような木ばかりになった山」が植林後40縲・0年経った山には多い。人の手が入れられずに泣いている山ばかりだという。

そうした中でも、持ち山の木を斬り出して家を作り、さらにその山に木を育てようと希望する人もいる。そういう仕事を請負ってやり遂げることが一番楽しいそうだ。

「伊那谷でも林業と聞いてもどういう仕事かイメージが沸かない人が大半になってしまった。森林のとても危機的な現状を知り、山仕事に関心を持って欲しい」

伊那谷の山に新しい生き方を求めて根づいた人は語った。 -

合同収穫祭で1年を振り返る

飯島町七久保営農組合(満沢博雄組合長)と農事法人水緑里七久保(上原隆祐社長)は3日、上伊那農協七久保支所で合同収穫祭を行った。

約30人の参加者を前に、満沢組合長は「担い手法人水緑里も発足でき、新しい形の営農組合活動が始まった記念すべき年だった」。上原社長は「今年4月、営農組合が母体になって設立。5月から実働に入り、田植え、麦刈り、稲刈り、11月の大豆の収穫まで、右往左往しながら1年が経過した」とそれぞれ、1年間の活動を振り返った。

この後、新そば粉で打ったそばを味わいながら、豊作を祝い、来年度の活動に思いを馳せた。 -

みはらしいちご園でイチゴの出荷始まる

クリスマスに向けて3日、伊那市西箕輪のみはらしいちご園で、イチゴの出荷が本格的に始まった。

出荷時期を迎えているのは「章姫」と「紅ほっぺ」。紅ほっぺはここ数年で特に人気が上がり、酸味と甘味のバランスがよく、贈答用にも向いている。1日の出荷量は約20ケースで、日々増加していく。最盛期は年明け。

羽広いちご生産組合の有賀正喜組合長は「今年は天候が良く、糖度の高いものができた。イチゴ狩りも期待してもらっていい」と話していた。

現在は農業公園みはらしファームの直売所、日帰り温泉施設「みはらしの湯」で販売し、今後は南箕輪村のファーマーズあじーなでも販売する。

イチゴ狩りの開始は例年通り06年1月1日の午前0時から。元旦は要予約先着300人。 -

南箕輪村営農センター、中部保育園へリンゴのプレゼント

地元農産物の良さを子どもたちに知ってもらおう竏窒ニ南箕輪村営農センターは1日、中部保育園の園児210人にリンゴをプレゼントした。

昨年まで上伊那農業協同組合(JA上伊那)がしていた取り組みを、本年度は同センターの地産地消事業とした。村のブランド「ふじりんご」を一人ひとりにプレゼントするため、センター職員や生産者代表などが来園した。

生産者代表の藤澤久人さんは「昔は村でリンゴをつくる人もたくさんいたが、今は30戸になってしまった。一生懸命つくったリンゴをおいしく食べてほしい」と話し、職員や生産者が1つ1つリンゴを手渡した。園児らは「ありがとう」と、リンゴを落とさないよう、しっかりと両手で受け取った。

本年度同センターは、村内5園の670人にリンゴをプレゼントし、小中学校に対しては、学校給食用にリンゴ1500個と白ネギ100キロを贈呈する。 -

山ぶどうワイン祭り

宮田村の特産品山ぶどうワインの新酒解禁を祝う「中央アルプス山ぶどうワイン祭り」が3日、新田区の本坊酒造信州工場で開かれた。この日発売のヌーボータイプ「紫輝(しき)」が無料で振る舞われ、来場者は出来たての新酒を堪能。豊かな風味を評価する声が聞かれた。

村内外から数多くの人が訪れ、場内あふれんばかりの盛況ぶり。マスのくんせいやおやきなど、村民有志が用意したおつまみを食べながら、新酒を心ゆくまで味わった。

祭りは、村内14戸の栽培農家や村、醸造元の本坊酒造などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」が主催。発売6年目となった「紫輝」の解禁にあわせて毎年開いている。

会場に足を運んだ日本ソムリエ協会常務理事の高野豊さんは「今年のワインは宮田村の女性のよう。強そうにみえるけど、本当はやさしい。トゲトゲしい苦味がない」と絶賛。

本坊酒造の橘勝士顧問も「発酵のバランスが良く、キレイなワインに仕上がった」と試飲した。

村内から訪れた女性は「昨年よりも味がやわらかで飲みやすい」、箕輪町の男性は「山ぶどう独特の酸味が利いていて、とても美味しい」と話していた。

「紫輝」は上伊那を中心に約7500本出荷。酒販店で1本1890円(720ミリリットル)で販売している。

問い合わせは本坊酒造85・4633、村産業建設課85・5864まで。 -

健康野菜アピオスを栽培

中川村葛北の農家直売「かたつめり」では、話題の健康野菜、アピオスを今年初めて栽培、12月から販売を開始した。

アピオスはマメ科の蔓性植物、別名ホドイモ。ネックレス状となる塊根を食用。栄養豊富でダイエットや元気回復に効果があるとか。

ゆでて食べると、ホクホクして甘く独特の風味がある。

販売担当の平沢政子さんは「繊維の固まりのような野菜。便秘には穏やかな効き目がある」と話していた。 -

山ぶどうワイン祭り3日に

宮田村の特産品・05年産山ぶどうワインの新酒解禁を祝う「中央アルプス山ぶどうワイン祭り」は3日午前11時から午後2時まで、新田区の本坊酒造信州工場で開く。新酒の無料試飲のほか、村内のうまいもんが集合。「多くの人に味わってほしい」と関係者は来場を呼びかけている。

村内14戸の栽培農家や村などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」の主催。6年目を迎える新酒「紫輝(しき)」を振る舞う。

新たに完成した山ぶどう酵母のパンのほか、マスのくんせい、おやきなど、村自慢の名物も数多く出品する。

県の原産地呼称管理制度に認定されるなど、品質に定評のある同ワインだが、今年はさらに上質な風味に仕上がった。

同日正午からは上伊那各地の酒販店などでも1本1890円(720ミリリットル)で販売。祭りやワインに関する問い合わせは本坊酒造85・4633、村産業建設課85・5864まで。 -

浜っ娘・野良っ娘の交流会

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市庄内地区の交流協会の女性団体「浜っ娘の会」(40人、山中智沙子会長)と、箕輪町の農業女性ネットワーク「野良っ娘の会」(71人、根橋キサヱ会長)の交流が今年で10年目を迎えた。30日、12月1日の2日間、浜っ娘の会が町を訪れ、一緒に野沢菜を漬けるなどして交流した。

地域間交流で女性の交流もしたい-と始まり、庄内地区と箕輪町を毎年交互に訪問。庄内ではミカン狩りや農産物加工施設の研修視察、箕輪町ではリンゴ狩りやそば打ちなどをしている。

今回は庄内から19人が来町。第1回の交流で野沢菜漬を体験し、10年ぶりに再び野沢菜を漬けた。30日は、愛来里の畑で100キロの野沢菜を収穫体験し、「ながたの湯」上の温泉のお菜洗い場で収穫したばかりの野沢菜を皆で丁寧に洗った。1日は、八乙女コミュニティセンターで野沢菜を漬け込んだ。浜っ娘の会の会員は、「浜松は大根漬や白菜漬だけ。野沢菜漬も大勢でやると楽しい」と話していた。

野沢菜漬は正月開けころに庄内に届ける予定。 -

農事功績者表彰を市長に報告

駒ケ根市下平の農業大沼昌弘さん(62)は17日に05年度農事功績表彰「緑白綬有功章」(りょくはくじゅゆうこうしょう)を受賞した。同市では初。大沼さんは28日、市役所を訪れ「皆さんのおかげ。今後も頑張っていきたい」と中原正純市長に受章を報告した=写真。中原市長は「市民にとっても大変名誉で農業の将来にとっても大きな意義がある。経験と実績でこれからも農村振興にリーダーシップを発揮して」と期待を述べた。

大沼さんは農事組合法人「大盛堂生産農場」を設立したほか、土地基盤整備などに尽力し、稲作経営発展と青年農業者育成に貢献した。

同章は各都道府県からの推薦を受け、主催する大日本農会総裁の桂宮宜仁(かつらのみやよしひと)親王殿下が裁可する。今年度で89回目。 -

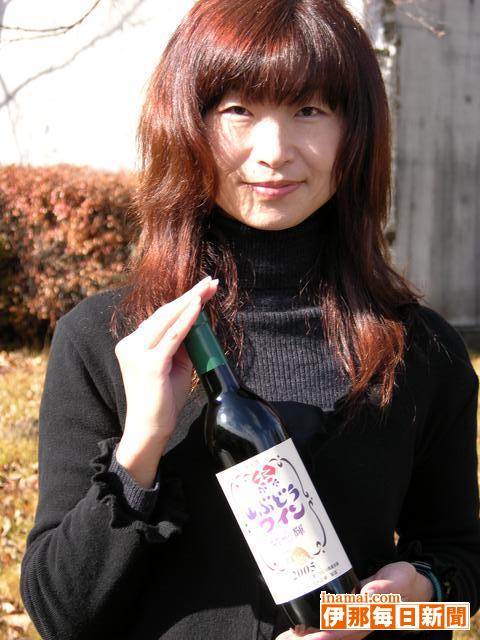

山ぶどうワイン新酒のビン詰め

12月3日に解禁する宮田村の特産品山ぶどうワイン新酒「紫輝」のビン詰め作業が29日、醸造する新田区の本坊酒造信州工場で行なわれた。地元上伊那を中心に約7500本を出荷。収獲から2カ月で仕込んだヌーボータイプだが「例年にもましてコクがある」と関係者は期待を寄せている。

村内農家14軒が栽培する山ぶどうは、天候にも恵まれて豊作。生産予定のワイン4種類のなかで最も早い発売となる「紫輝」も昨年に比べて1000本ほどの増産となった。

この日1日かけて全量をビン詰め。作業に追われながらも、藤野公宏工場長は「新酒のフルーティーな味わいに、重厚なコクが加わった」と上質な仕上がりを喜んだ。

生産者や村などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」は3日午前11時から、解禁を祝う山ぶどうワイン祭りを同工場で開催。無料試飲を用意し、一般来場者に振る舞う。 販売は同日正午からで、村内をはじめ上伊那各地の酒類販売店で取り扱う。1本税込み1890円。

ワイン、祭りに関する問い合わせなどは本坊酒造85・4633、宮田村役場産業課85・5864まで。 -

幅広い営農に支援

関東農政局が説明会

関東農政局長野農政事務所が主催する「経営所得安定対策等大綱」についての説明会が24日、伊那市狐島のJA南信であり、市町村・農業委員会・土地改良区・JA・県の機関などから300人が集まった。県内では18日の長野県民文化会館に次いで2回目。

同大綱は、3月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」に基き、(1)品目横断的経営安定対策、(2)米政策改革推進対策、(3)農地・水・環境保全向上対策窶狽フ具体的方針として農水省が決めた。

(1)の品目横断的経営安定対策の骨格は、複数の作物の組合せで営農されている水田作・畑作に、従来のように品種別ではなく、農業の担い手の経営全体に着目して財政支援をするというもの。対象となる担い手を、・ス認定農業者、・ス集落営農組織、・ス特定農業団体(またはこれと同様の用件を満たす組織)にしぼった。諸外国との生産条件の格差是正のために直接支払をすると同時に、販売収入の変動が経営に大きな影響を及ぼす場合には積立金からの補填をする。

(2)の米政策改革推進対策は、(1)の品目横断的経営安定対策が導入されることになったことを踏まえ、02年12月に政府が決めた米政策改革大綱に基く施策との整合性を取るためのもの。担い手と認定された農業生産者に、担い手経営安定対策ならびに稲作所得基盤確保対策として支払っていた支援を、品目横断的経営安定対策に一本化した。

一方、担い手に認定されていない生産者を対象にした産地づくり対策も引き続き実施するとした。

(3)は地域における農地・水・環境の保全や、農業者ぐるみの先進的な営農活動を支援するもの。

農業に関わる国の施策が次々と打ち出されており、その整合性をとるための説明が多義にわたり複雑だが、水稲を軸にした営農活動への財政的支援の問題であることから、参加者は、終始真剣に説明に聞き入っていた。 -

河畔林の樹木を伐採へ

市民団体天竜川ゆめ会議(福沢浩会長)・駒ケ根市天竜川河川愛護連絡会共催で駒ケ根市の天竜河原の樹林化問題について意見交換する「天竜川の河畔を考える会」が27日、駒ケ根市下平の一心館であった。会員や天竜川に関心のある40人が参加、現地踏査やワークショップで、天竜川の本当の姿を論議し「防災や景観上からも、帰化植物のニセアカシア、在来種のクルミなど大きく成長した木は伐採することが適当」と意見集約した。

会では太田切川合流点や駒見大橋付近を撮影した空中写真と、天竜川上流河川事務所が発刊した写真集「天竜川のあの頃」の写真を比較し「風景が変わってしまった」ことを確認した。

また、天竜橋から駒見大橋まで約1キロを歩いて、自分の目で、現状を把握し、課題を洗い出した。

ワークショップでは「今のままでは本当の天竜川の姿とは言えない。大きな木が目立ち、対岸も見えない」という共通認識に立ち論議を進めた。

ニセアカシアの蜜を採取する養蜂家は「蜂は遠くからも蜜を集めることができ、間引いても問題はない」と理解を示し、漁協関係者は「樹林は魚を食い荒らすカワウにすみかになっており、伐採が望ましい」などの意見が出され「樹木は伐採した方が良い」という方向でまとまった。

伐採後の、生態系への影響を懸念する声もあり、来年1月に専門家を招き、さらに検討し、国土交通省の許可を得て、伐採木の跡利用も考慮し、来年2月の節分までに伐採することを確認した。 -

5人坊主大島農園、大島太郎さん

「1回買ってくれた人が『おいしかった』と、もう1度買いに来てくれる。そのうち定期購買者になってくれる。それが1番うれしい」

今年4月から耕作放棄した畑約2ヘクタールを借り、本格的に無農薬野菜を生産、販売に取り組む。

1974年中川村生まれ、信州大学農学部卒業後、京都で生ごみリサイクルを研究した。「大学在学中から農業に関心が高かった。リサイクルたい肥で土壌改良し、増収、味も良くなったという実績に触れ、農業は面白いと感じた。すぐにも就農したかったが、自分で野菜を栽培した経験もなく、技術的にも経営面でも、先駆的農家での勉強が必要」と、北海道の有機農業を営む農家で1年間研修「大型機械を使った合理的な生産方法を学んだ」。

続いて、愛媛県で柑橘類や野菜を栽培する農業法人に研修1年、職員として3年間勤務した。「80軒の農家で構成。ミカンの価格低迷が続く中、無農薬、有機栽培、販売ルートの開拓などで、少しでも高く販売しようと努力していた。農業法人の草分け的存在だったが、必ずしも順調でなく、気候や台風の襲来、カメ虫の発生と困難もあった」と振り返る。

「農業は天候に左右される、難しいからやりがいがある」と実感し、今年3月、「5人坊主、大島農園」として独立した。

愛称の「5人坊主」とは、片桐から春先に望む中央アルプスの雪形「5人坊主」をさし、人々に親しまれ、利用されるようにと願いを込めた。家族4人で始めた野菜栽培だが、友人2人が手伝いに駈け付け、6人で栽培する。

栽培品目は春はキャベツ、レタス、ハクサイ、ホウレンソウと葉物が中心。夏はトウモロコシ、エダマメ、ジャガイモ、トマト、ナス、秋はサツマイモ、サトイモ、キャベツ、ニンジン、レタスなど50品目以上の季節の野菜を栽培する。販売は単品やセットで、村内のたじまファーム、望岳荘売店のほか、東京、大阪、名古屋に直送する。消費者からの評判は「エダマメは味が濃く、すごくおいしい」「トウモロコシは鮮度が良く、甘い」と上々。「リピターが多く、率直に意見も言ってくれることがうれしい」。

料理が趣味でなんでも作る。野菜料理が得意で野菜いため、野菜煮こみなど「食べて見て、自分で作った野菜はおいしいと感ずる。肥料を最低限に押さえた野菜は、えぐみがなく、ホウレンソウでもニンジンでも土を払ってそのまま食べられる」と自信をのぞかせる。

「農薬や化学肥料を使わない栽培法は、病虫害や雑草にやられ、収量は落ち、経営的には未だ安定していない。しかし、それぞれの野菜が健康に育つ条件が整えば、農薬などは使わなくても、できるものだという手応えを感じてきた。技術的はまだまだ未熟。先人から、野菜から、土から学びながら、少しでも良い物を栽培したい」と話す。

大島農園(TEL88・2404)両親と叔父の4人暮らし(大口国江) -

南割地区営農組合の初の収獲祭盛大に

今年3月に設立した宮田村南割区の地区営農組合(小田切政男組合長、114人)は26日、初めての手作り収獲祭を開いた。地元で採れた農産物を料理し、組合員の家族らも集まってにぎやかに会食。天の恵みに感謝しながら、組織の発展を願った。

組合員が自宅で採れた農産物を持ちより、女性部らが調理。美味しい料理がテーブルに所狭しと並んだ。

豚汁やおでんにシメジご飯のおにぎりなどなど。さっそく収獲を祝いながら、全員で舌鼓を打った。

「おいしいお米をはじめ安全安心な農産物を消費者に届けたい。これを契機に収獲祭もイベント化していきたい」と小田切会長はあいさつ。他のメンバーも「今後は農家ではない区民にも呼びかけ、みんなで収獲が祝えたら」と話していた。

同組合は大田切区に続いて村内2番目の営農組合として発足。

集団耕作組合を発展させたもので、国の補助制度変更をにらみ、土地利用と機械利用を一元化し、担い手などの対応に取り組んでいる。村は村内全地区で営農組合の設立を目指している。

この日は先進的に営農組合を設立した大田切区の地区営農組合も収獲祭を開いた。 -

南部小「地域食材の日」に地元生産者を招待

地元生産者とのふれあいを通して、食と地域の結び付きを肌で感じよう窶狽ニ25日、南箕輪村の南部小学校は、地元のリンゴ生産者・加藤良次さんと上伊那農業協同組合南箕輪支所の伊藤俊男さんを給食に招いた=写真。

「地域食材の日」としてこの日の給食は、地元で採れた食材のみを使用。地域食材の日はこれまでもあったが、地元の生産をより身近に感じてもらうため、デザートのリンゴを提供してくれた加藤さんを招待。加藤さんは、3年生のリンゴ学習にも協力し、伊藤さんがその仲介をした。

3年生は「なぜこんなにおいしいリンゴができるのかと思った」と、体験で感じた思いを語った。加藤さんは「リンゴづくりを始めて今年で18年目になるが、今年はこれまでで一番良い出来だった」と話し、子どもと一緒に地元食材の味を楽しんだ。 -

「長野県りんごの日」でPR

県園芸作物生産振興協議会、全農長野県本部が1998年に設定した11月22日(いいふじ)の「長野県りんごの日」に合わせ、県内各地の直売所などでPRを展開している。上伊那では26日、南箕輪村神子柴のJA上伊那ファーマーズ「あじ縲怩ネ」前で上伊那園芸振興協議会が展開した。

県の代表果実であるリンゴの消費拡大を目的とした活動。会員5人が、地元産のリンゴ(品種=ふじ)の試食や、リンゴ料理のレシピなどのパンフレット配布で買い物客に呼びかけた。

会員は県内のリンゴの特長について「夏の夜の気温が低いと呼吸に使う消耗が少なく、果実にたくさんの栄養分が蓄えられておいしい」などとPRした。

あじ縲怩ネの従業員によると、ふじは今の時期が最盛期で12月中旬まで店頭に並ぶ。日保ちもよく、来年まで楽しめるという。 -

上伊那森林組合が「掘り出し市」

伊那市東春近渡場の上伊那森林組合本所で26、27日、間伐材、支障木などを販売する掘り出し市が開かれている。加工したベンチ、椅子、花台が並ぶほか、薪の積み込み販売などを展開。上伊那のみならず、近隣市町村から買い物客が集まり、ぎわっている=写真。

同組合で恒例となっている緑化木即売会で、間伐材などを販売したところ好評だったため、今回は単独で初めて開いた。

ベンチ板は、長さが2窶・メートルのトチ、ケヤキ、ナラなどの広葉樹。富士見町から訪れた50代の女性は「庭先に置けるベンチが以前からほしいと思っていた。手ごろな値段でよいものがあってよかった」と満足していた。

関係者は「一般ではなかなか手に入りづらい国産の広葉樹も販売しているのでぜひ」と多くの来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後3時。 -

農林作物の被害軽減へ

ニホンジカによる農林作物への被害軽減を目的に、県や郡内各市町村などでつくる上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会は26日、長谷村の鳥獣保護区でニホンジカの一斉捕獲をした。上伊那猟友会の協力を得て、猟師200人余が4班に分かれて実施、44頭を捕獲した。

昨年に続いて2年目。高遠町、中川村でも12月に予定し、同様にニホンジカの越冬地とされる鳥獣保護区を中心に行なう。昨年度は3町村で129頭、今年度は300頭の捕獲を目指す。

県が01年度に策定した特定鳥獣保護管理計画では、南アルプスでの生息数を1万2千縲・万5千頭と推測、適性数を約7400頭とし、今年度の捕獲目標数を一般狩猟捕獲を含めて千頭としている。

上伊那地方事務所林務課によると、ニホンジカによる郡内の農林業被害は作物や高山植物の食害、水田荒らし、角による樹皮はがしなどで、被害額にすると、昨年度は6300万円余に上る。 -

シクラメン出荷最盛期

上伊那地方では冬の鉢花、シクラメンの出荷が最盛期を迎えた。ハウスの中は赤やピンク、色とりどりのじゅうたんを敷き詰めたように、シクラメンの花盛りだ。

30アールのほ場で、6センチの超ミニから、ガーデンシクラメン、18センチの大鉢まで7万鉢を栽培する飯島町上の原の宮崎園芸(宮崎健治園主)では、ピンクや赤、紫のオーソドックスの花のほか、花屋でも市場でも滅多に見られない最新品種や、試験栽培の珍しい花を栽培し、マニアの話題になっている。

ガクが発達し、花が2重のように見える「冬桜シリーズ」。羽根つきの羽根のような花びらが特徴の「プルマージュ」。八重咲き、フリルが華やかなビクトリアのがく花などのほか、種苗会社の依頼で試験的に栽培している登録前の珍しい花も多い。個体差が大きく、葉がギザギザなもの、波打っているものなど。ちり緬のような花の色も、白からベージュ、グリーン、ピンクと多彩。

和名「かがり火花」と呼ばれるシクラメンの常識を超えた花容で、栽培している宮崎さんでも、どんな花が咲くのか、咲くまでわからないと、ミステリアス。

宮崎さんは「顧客は地元が多いので、半分道楽で、他にはない花を作って、楽しんでもらっている」と話す。

宮崎園芸(TEL86・3686)では直売のほか、七久保の道の駅花の里いいじまでも販売している。 -

まるこま市場祭り

駒ケ根市赤穂上穂南にある公設地方卸売市場「まるこま市場」で23日、初のイベント「まるこま市場祭り」が開かれた。地元産の野菜や果物、花などが格安で販売され、せりの実演なども行われて、訪れた家族連れなどでにぎわった=写真。

会場の一角にはおいしい野菜や果物の見分け方などの展示コーナーが設けられたほか、来場者には熱い豚汁が無料で振る舞われた。

イベントを主催した同市場生産者組合長の小林弘志さんと、参加した仲買人組合長の倉田一美さんは「ここに市場があることすらあまり知られていないので、一般の人に存在をアピールしようと祭りを企画した。できれば来年以降も続けていきたい」と話している。

252/(水)