-

親子でケーキ作りに挑戦

伊那市の山寺公民館は、親子でふれ合う機会を作ってもらおうと7日、伊那市のきたっせで親子ケーキ作りを行いました。 この日は、山寺区の区民10組30人が参加して、親子でケーキ作りに挑戦しました。 これは山寺公民館が、親子でふれあう機会を作ってもらおうと開いたものです。 ケーキは、5号のいちごのショートケーキで、参加者は思い思いに作っていました。 ケーキ作りでは、地元山寺のフランセ板屋の福澤豊さんがプロの技を披露していました。 山寺公民館では、来年以降もこうした催しを実施していきたいとしています。

-

関東甲信地方梅雨入り

気象庁は、8日、関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 平年並みで、去年より3日遅いい梅雨入りとなっています。

-

山荘ミルクで600本のバラ見ごろ

伊那市横山の標高1000mにあるレストラン、山荘ミルクの敷地では、600本のバラが見頃となっています。 山荘ミルクの敷地には、300種類600本のバラが植えられています。 咲き始めたのは、5月末頃で、市街地と比べて、1~2週間ほど遅くなっています。 バラの見ごろは、7月上旬までで、バラの他にも1000種類以上の草花が植えられていて、一年を通して様々な花が楽しめるということです。

-

田畑半沢を愛する会 ほたる祭りの準備

南箕輪村田畑の住民有志でつくる「田畑半沢を愛する会」は、7日、半沢川周辺でほたる祭りの準備をしました。 7日は、会のメンバーおよそ30人が、ほたる祭りが行われる会場周辺の草とりや遮光ネットの取り付けを行いました。 会では、田畑を流れる半沢川周辺で毎年ほたる祭りを開いていて、今年で21回目をなります。 蛍の餌となるカワニナを放したり、年に2回半沢川の草取りをするなど、年間を通して活動しています。 また、田畑神社では会場に設置する行燈49基の張り替え作業が行われました。 地元の俳句会などから募った作品を、1つひとつ丁寧に書き入れていました。 現在蛍は、暖かい日の夜に50匹から100匹ほど舞っているのが確認されているということで、ホタル祭りは15日頃からを予定しています。

-

トンボの楽園 春の整備作業

世界で最も小さい種類のトンボ、ハッチョウトンボが生息する伊那市富県新山のトンボの楽園で、7日園内の整備作業が行われました。 新山山野草等保護育成会や市の職員50人が、草刈や木道の補修などをしました。 作業は、春と秋の年2回行っています。 木道は、環境を考え、防腐剤などの薬剤は使用していないため、腐りやすく傷んでところもあります。 そこに真新しいカラマツを敷いて、ねじ止めしていました。 園内では、5月10日頃から羽化が始まり、成熟すると赤くなる雄のハッチョウトンボがすでにみられます。 今年は暑く、いつもの年より1週間ほど早いということです。 トンボは、8月初旬まで見られますが、最盛期は、6月から7月にかけてで、7月12日には、観察会も計画されています。

-

常円寺で茶会 表千家点前披露

茶道の表千家長野吉祥会(おもてせんけながのきっしょうかい)による茶会が7日、伊那市山寺の常円寺で開かれました。 表千家長野吉祥会は、上伊那を中心に110人の会員がいます。 濃茶を3人で回し飲む濃茶席では、会員が点前を披露し、訪れた人たちをもてなしました。 味わった中には、伊那弥生ヶ丘高校茶道部の生徒もいて、表千家の伝統に触れていました。 気軽に楽しめるようテーブルと椅子の立礼席も用意されました。 長野吉祥会の春宮千春(はるみやちはる)会長は、「茶会に向けて練習してきた成果が出ていると思う。会員を増やし盛り上げていきたい。」と話していました。

-

JA上伊那がおかゆポットとお米割引券を市町村に寄贈

JA上伊那は、炊飯器に入れておかゆが作れる「おかゆポット」とお米割引券を、伊那市に寄贈しました。 2日は、JA上伊那の網野澄子理事らが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に目録を手渡しました。 JA上伊那では、上伊那食卓愛の運動の一環で、平成18年度からおかゆポットとお米割引券を各市町村に贈っています。 伊那市では、おかゆポットを第1子の3か月健診の時に、お米券を出生した子ども全員に渡すということです。 網野理事は「幼い時から地元の米を食べて親しみを感じながら成長してもらいたい」と話していました。 今年度、8市町村には合わせておかゆポット736個とお米割引券1,555枚が贈られました。

-

マリーゴールドの苗植え作業

南箕輪村大芝の農道沿いで6日、花いっぱい推進協議会による苗植え作業が行われました。 苗植えは地域を花で飾ろうと南箕輪村花いっぱい推進協議会が行ったものでおよそ60人が作業にあたりました。 植えたのはマリーゴールドの苗、1300株です。 参加者は南箕輪村大芝の農道沿いおよそ400メートルに30センチ間隔で穴を掘り植えていました。 苗は上伊那農業高校の生徒が育てたものでオレンジと黄色のマリーゴールドが花を咲かせるということです。 協議会では新しい取り組みとして苗の販売も予定していて「地域を花でいっぱいにしていきたい。」と話していました。

-

伊那愛樹会さつき花季展 力作並ぶ

上伊那地域の盆栽愛好家でつくる伊那愛樹会によるさつき花季展が伊那市のいなっせで開かれています。 会場には会員8人が育てたさつきの盆栽33点が並んでいて樹齢60年以上のものから新種まで様々な種類を楽しむことができます。 八重咲きのさつき「紅万重」は牡丹の花のような形をしているのが特長です。 赤紫色の花を咲かせる「星の輝」は色が濃く星のような花の形が人気のさつきです。 伊那愛樹会では「花の美しさとともに木の形や葉の色も楽しんでもらいたい。」と話していました。 さつき花季展は7日まで伊那市のいなっせで開かれています。

-

しんわの丘でバラ祭り始まる

バラの花が見ごろとなった伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは6日からバラ祭りが始まり訪れた人たちを楽しませています。 しんわの丘ローズガーデンは広さおよそ8800平方メートルの敷地内におよそ170種類2100本のバラが植えられています。 中央アルプスの山並みを望むことができるビューポイントとなっていて毎年この時期にバラ祭りが開かれます。 祭り開催のオープニングセレモニーでは信州高遠藩鉄砲隊による演武が行われました。 またプレゼント抽選会も行われ当たった人にはバラの苗木が贈られていました。 しんわの丘ローズガーデンは高遠町に事業所がある伸和コントローロズ株式会社の社会貢献事業により整備されたものです。 バラ祭りは今年で8回を数え6月から10月はじめまで様々な種類のバラを楽しむことができます。 訪れた人たちは見ごろの花をカメラにおさめたり、散策したりしながら思い思いに楽しんでいました。 祭り期間中はバラの育て方相談や苗木の販売も行われます。 期間は28日までで入園料は高校生以上200円となっています。

-

富県地区戦没者追悼式

伊那市富県地区の戦没者追悼式が6日、富県ふるさと館で行われ、戦死した174柱の冥福を祈りました。 追悼式には、遺族23人を含む、およそ50人が出席しました。 富県地区戦没者追悼式は、日清、日露戦争から第二次世界大戦にかけての犠牲者を追悼しようと、富県社会福祉協議会が毎年行っているものです。 参列者は焼香をし、富県地区で戦死した174人の冥福を祈っていました。 富県社会福祉協議会の小牧崇会長は、「今の社会の平和は戦没者の犠牲の上に成立していることを改めてかみしめ、さらなる平和をめざし努力しなければならない」と祭文を読み上げました。 富県遺族会の井上淸人会長は、「平和と繁栄を享受し、将来戦没者を出さないためにも、戦争を起こしてはいけないと深く反省し、次の世代に語り継ぐことが私たちの重要な使命」と話していました。 富県小学校の西側には戦没者を祀った殉国碑があり、174人の名前が刻まれています。

-

Power Live 中南信大会

中南信の高校の軽音楽クラブの高校生が出演するパワーライブ2015中南信大会が6日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 大会には、中南信の17の高校から、60のグループが参加しました。 パワーライブは、長野県高等学校文化連盟軽音楽部会が開いているもので、中南信大会は11回目です。 各校の軽音楽クラブの活性化や交流を図ろうと開かれています。 上伊那からは、伊那北、伊那弥生ヶ丘、箕輪進修の3校から7つのグループが出演しました。 それぞれが1曲ずつ、ロックのコピー曲やオリジナル曲などを披露しました。 ステージ前には仲間たちが集まり、演奏を盛り上げていました。 大会では審査も行われ、入賞した21のグループが8月に東御市で開かれる県大会に出場します。

-

白山社の斉田で御田植祭と田植え

伊那市東春近の白山社が所有する、神に供える米を栽培する田んぼ「斉田(さいでん)」で、豊作を祈願する御田植祭と田植えが5日行われました。 この日は田原の田んぼで御田植祭が行われ、氏子総代の役員8人が出席し今年の豊作を祈願したあと田植えを行いました。 伊那市東春近の白山社は神社近くに田んぼを所有していて、この田んぼを神社の名前で登記しています。 神に供える米を栽培する田んぼは「斉田」と呼ばれていて、斉田を神社の名前で登記しているのは全国的にも珍しいということです。 白山社の花畑樹彦宮司によりますと、白山社の御田植祭は明治時代から行われているということです。 この日植えた米は「イセヒカリ」という品種で1989年に三重県の伊勢神宮の田んぼで発見されたものです。 白山社では去年から伊勢神宮からもらったイセヒカリの種もみを植えていて、去年はおよそ40キロを収穫したということです。 この日に植えた米は、10月上旬に収穫し、半分は白山社に供え、残りの半分は区の住民で味わうということです。

-

交通安全功労者表彰受賞報告

長年交通安全啓発に尽力したとして、伊那市西箕輪の赤沼利光さんに表彰状、妻の春江さんに感謝状が送られました。 この日は、伊那警察署に赤沼さんが受賞の報告に訪れました。 赤沼さんは、交通安全功労者に贈られる関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長の連名表彰を受けました。 西箕輪交通安全協会の会長を20年務めるなど、交通安全啓発に尽力したことが認められ表彰されました。 赤沼さんは、現在も会長を務めていて、危険か所の点検、信号機の設置の推進、通学路のグリーンベルト表示などを行ってきました。 思いやりのある運転を心がける「スマートドライバー」を伊那交通安全協会でも取り組むよう提案しました。 また、赤沼さんの活動に長年協力したとして、妻の春江さんに感謝状が贈られました。 伊那警察署の内川政澄署長は、「交通安全協会と連携して、事故を減らしたい」と話していました。 今回交通安全功労者連名表彰の受賞者は県内で16人いて、上伊那では赤沼さんのみとなっています。

-

桑名 智絵さん彩画展

伊那市出身で長野市在住の画家・桑名 智絵さんの作品展が、はら美術で開かれています。 会場には、桑名さんの近作44点が並べられています。 桑名さんは、伊那市坂下出身で、伊那市の他、アメリカ・ニューヨークを含め、25回以上個展を開いています。 出身地の伊那市では、2年に1度開催しています。 水彩絵の具・顔彩・ポスターカラー・金粉など水に溶けるものなら何でも使って描いているということで、色彩を意識した作風から、自らの作品を「彩画」と呼んでいます。 旅行に出かけたときなどに心に残った風景を描いているということです。 この桑名智絵さんの作品展は、9日(火)まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

-

弘妙寺で「難を転ずる」南天植樹

東日本大震災以降、被災地を励まそうと、「難を転ずる」のごろ合わせから、南天を植えている伊那市高遠町の弘妙寺で、きょう、植樹が行われました。 弘妙寺では、震災以降、南天の植樹が行われていて、これまでに100本ほどが植えられています。 4日に植樹を行ったのは、塩尻市に本店を置き、スポーツ整体を行っている㈱スポーツフィジカルの従業員6人です。南天32本を植えました。 弘妙寺への南天の植樹は、東日本大震災の年に、福島から弘妙寺を訪れた夫婦が、復興を祈って始めたのがきっかけです。 難を転ずるのごろ合わせから、田中勲雄住職が、南天の木を勧めました。 田中住職の思いを知ったスポーツフィジカルは、震災以降ほぼ毎年植樹を行っていて、4年目となります。 スポーツフィジカルのほかに、これまでに10組ほどが、南天の木を、弘妙寺に植えているということです。

-

6月4日は、ローメンの日 一杯400円で提供

6月4日は、蒸し麺の語呂合わせで、ローメンの日です。 並盛が一杯400円で提供されました。 伊那ローメンズクラブの各加盟店で通常600円ほどで提供されているローメンが400円で提供されました。 昼時になると訪れた客が、次々とローメンを注文していました。 伊那市上牧のあすなろでは、配達の注文も50食ほど入っていて、従業員の昼食用にまとめて注文する会社もあったという事です 伊那ローメンズクラブでは、平成9年に日本記念日協会に6月4日を「ローメン記念日」として申請し登録されました。 以降、割引サービスを毎年行っています。 伊那のローメンは10月に青森県で開催されるB-1グランプリに2年ぶりに参加する事になっています。 そこでパフォーマンスの中心となるセンターシェフを決める投票も4日から始まりました。 伊那まつりなどのイベントでも投票してもらい、8月15日のローメン夏祭りで投票を締め切り、センターシェフを決定するという事です。

-

下小沢あかりの会 五平餅と山菜を味わう

伊那市の小沢地区の高齢者クラブ、下小沢あかりの会のメンバーは五平餅と山菜を楽しむ会を小沢地域交流センターで3日開き、持ち寄った食材で作った料理を味わいました。 メニューはくるみと山椒の味噌を使った五平餅、ニラ、キャベツ、ハクサイなどが入ったギョーザなどです。 食材はすべて会員らが畑で育て、持ち寄ったものです。 下小沢あかりの会は、「地区内の清掃や花壇づくり、小学生の見守り」など地域活動を行っていて、今年で結成4年目。会員は38人です。 五平餅と山菜を楽しむ会は、日頃会話をする機会が少ないお年寄りが、料理を通して仲間と話しができる場所を設けようと毎年開いています。 メンバー達は楽しそうに会話をしながら料理を味わっていました。 下小沢あかりの会では、多くの人が参加できる地域交流イベントを考えていきたいとしています。

-

登山ルート整備へササ刈り鎌研ぎ

中央アルプスに登る登山道の整備作業に向け3日信大の学生や西駒山荘関係者が作業で使用する鎌の刃を研ぎました。 作業は南箕輪村の信州大学で行われ、信大の学生や西駒山荘の管理人宮下拓也さんら8人がササ刈り用の鎌、18本を研ぎました。 整備作業は18人で行う予定で一人一本使います。 学生たちは、「鎌の刃をしっかりと固定する事」や「と石の角度を保ちながら研ぐ事」などと研ぎ方を教わると、早速手を動かしていました。 整備する登山道は、伊那市荒井区内の萱から中央アルプスへ登る桂小場ルートです。 この登山道は江戸時代末期から使われていたといわれています。 関係者は、「登山道整備は9月に開かれる西駒んボッカの準備でもあるが、登山道の維持管理の実態をしり、地元に残るルートに愛着を持ってほしい」と話していました。 整備作業は、20日に行なわれる予定です。

-

信濃錦 全国新酒鑑評会で金賞

伊那市の造り酒屋「宮島酒店」が無農薬で栽培した米で作った純米大吟醸の「信濃錦」が全国新酒鑑評会で金賞を受賞しました。 信濃錦が金賞を受賞するのは平成17年以来、10年ぶりとなります。 今回、金賞を受賞したのは無農薬で栽培した酒米・美山錦を使った純米大吟醸酒です。 全国新酒鑑評会は、明治44年に始まった、唯一の全国規模の鑑評会です。 今回は、全国から852点が出品され222点が金賞を受賞しました。 金賞を受賞した日本酒のうち、純米酒は13点で宮島酒店の信濃錦もそのうちの一つです。 宮島酒店では、原料となる米にもこだわり、20年前から上伊那地域の農家と契約し無農薬栽培に取り組んでいます。 田んぼの草取りが忙しい6月には、社員や小売店、一般などか参加者を募り、毎年、農家の手伝いを行っています。 また使用する酒米は、長野県で開発された美山錦とするなど、米にもこだわりを持ち、取り組んでいるという事です。 無農薬栽培米純米大吟醸信濃錦は、数量限定で、720ミリリットル入り、税別4500円となっています。

-

カメラリポート 「チキントラクター」

伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームの動物広場に設置されている「チキントラクター」 日本ではまだ普及していないチキントラクターは、その名の通りニワトリに耕うん機のように地面を耕してもらいながら飼育するものです。 作ったのは、南箕輪村南原に工房を構える大工の藤田貴行さん。 藤田さんは、木造の一般住宅やログハウスを作る傍ら、おもちゃや家具なども製作しています。 近所の農家から作ってほしいと依頼を受け、去年の夏頃から試行錯誤を重ね、このチキントラクターを製作しました。 藤田さんの作ったチキントラクターには、全て県産材のスギが使われています。 ニワトリは、草を食べながら虫を探すため地面をひっかき、さらにフンをするので堆肥にもなります。 人の手で行う除草や地面を耕す労力の軽減など、メリットが多いということです。 人が行うのは、小屋の移動とフンの掃除、巣箱の開け閉めのみ。 1日でほとんどの草は無くなり、地面は程よく土がほぐれた状態になります。 藤田さんのチキントラクターは全て1人で作るため、注文から受け渡しまで2週間程かかるということです。 問い合わせ 工房鬼六080-3578-9689(藤田さん)

-

西春近南保育園 たけのこ堀りに挑戦

西春近南保育園の園児は、近くの竹やぶで2日、たけのこ堀りに挑戦しました。 たけのこ堀りをしたのは、近くの加納義晴さんの竹やぶです。 加納さんが毎年園児を招いていて、今年で6年目です。 今年は例年より10日程早く収穫期を迎えましたが、春先の雨の量が少なかったことからやや小ぶりだということです。 園児は堀ったたけのこを両手で抱えて持ち帰っていました。

-

伊那と台湾の高校生が交流

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、台湾から教育旅行に訪れた生徒たちと2日、書道や音楽など芸術を通して交流しました。 2日、高遠高校を訪れたのは台湾南投県の三育高級中学の高校生11人です。 伊那市観光協会ではインバウンド事業の一環で平成24年から長野県と連携して海外からの旅行団を受け入れています。 三育高級中学は台湾の中心にある中高一貫校で、全校生徒は300人と小さな学校だということです。 2日は、高遠高校の芸術コースを視察し体験しました。 書道コースでは、縦1.6m横3.2mの紙に高遠高校の生徒が歓迎の言葉を書きました。 台湾の生徒たちはこの後、書道を体験しました。 台湾では書道の授業がないため生徒たちは初めて書道を体験したということです。 高遠高校の生徒たちは、筆の持ち方や書き方を教えていました。 続いて、音楽コースの生徒と交流しました。 台湾でも歌われている「仰げば尊し」を日本語の歌詞で歌いました。 最後は、情報ビジネスコースの生徒たちが町内を案内していました。 高遠高校の生徒たちは英語やジェスチャーで会話をしていました。 白山橋では、南アルプスを眺めたり記念撮影をしていました。 台湾の生徒たちは2日、市内に農家民泊をしてあすは山梨県に移動するということです。 県によりますと今年度は台湾や中国などの教育旅行団を120校受け入れるということです。

-

南箕輪村南原住宅団地焼却灰 8月から撤去作業

南箕輪村は、南原住宅団地に埋め立てられていた焼却灰の除去問題について、処理業者が決定したことから8月から撤去工事に着手する予定です。 これは、1日に開かれた南箕輪村議会6月定例会で唐木一直村長が冒頭の挨拶で報告したものです。 南箕輪村では、平成19年に南原住宅団地に焼却灰が埋め立てられていることが分かり、村ではその除去作業を平成26年度中に着手する予定でした。 しかし、処理方法が限られることから業者が決まらず工事着手に遅れが出ていました。 県との検討を進め現地調査を行い5月に処理業者が決まったことから、7月に地元説明会を開き8月から撤去工事を開始する予定だということです。 処理業者について唐木村長は「排出した焼却灰を無害化した上で管理型の最新処分場に埋め立てが可能な業者に決定した」と話しました。 工事期間は2年間で、平成29年度の夏頃に終了する予定です。

-

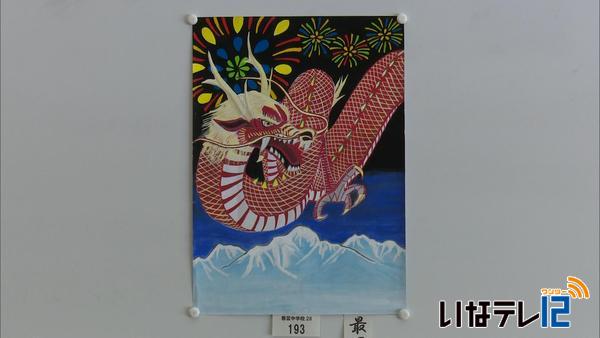

伊那まつりポスター 春富中2年吉野さん

伊那まつりまであと2か月。今年の第43回伊那まつりのポスターの図案に、春富中学校2年生の吉野直歩(よしのなお)さんの作品が選ばれました。 第43回伊那まつりのポスターの図案審査会が1日、伊那市役所で開かれました。 最優秀賞に選ばれたのは、春富中学校2年の吉野直歩さんの作品です。 吉野さんの作品は、赤色を基調にしたあたたかみのある龍と、背景の山と夜空の明るさのバランスが工夫されている点などが評価されました。 今年は、市内の中学校6校から、232点の応募がありました。 第43回伊那まつりは、8月1日、2日に開催される予定です。 ポスターは1,000部製作し、市内全域に張り出される予定です。

-

きょうは衣替え 最高気温30度 真夏日

衣替えの1日、伊那地域の、最高気温は30度と真夏日になりました。 伊那市の伊那西高校では、生徒が夏服で登校していました。 この日の伊那地域の最高気温は、30度で真夏日となり、暑い一日となりました。 伊那市の伊那西高校では、チェックのスカートと白い半袖シャツの夏の制服に衣替えをして登校していました。 朝のうちは少し肌寒く、カーデガンを羽織る生徒が多く見られました。 また、伊那市議会6月定例会が今日開会し、議員や理事者もノーネクタイのクールビズ姿でした。 長野地方気象台によりますと、この暑さはあすまで続くということで、1日の寒暖の差が16度にものぼることから、衣類の調整や水分補給など熱中症対策に注意するよう呼びかけています。 上伊那広域消防本部によりますと、午後5時現在、管内で熱中症により搬送された人はいないということです。

-

「聖職の碑」完全トレース コースを確認

8月に計画されている西駒山荘の築100年記念イベント「聖職の碑」完全トレースに備え1日休憩所やその間の距離また交通の危険箇所などコースの確認が行われました。 「聖職の碑」完全トレースは1913年、大正2年に遭難事故にあった中箕輪尋常高等小学校登山隊のルートを忠実にたどるイベントです。 1日はイベントに備え西駒山荘管理人の宮下拓也さんと山岳ガイドの福沢修一さんがバイクに乗り休憩場所や危険箇所などコースを確認していました。 まわったのはスタート地点で遭難の碑がある今の箕輪中部小学校から大芝、西箕輪を経て桂小場までの平地区間です。 2人はコース途中バイクを止め休憩場所に日陰で休める場所があるか、また歩く上で危険がないかを確認していました。 イベントは平地区間20キロ、登山道6.5キロを歩いて踏破するもので西駒山荘に一泊し宝剣岳、駒ケ岳を通り下山します。 コースは学校に残っていた報告書や日記を調べ当時のルートを再現しています。 西駒山荘は学校登山で11人が亡くなった遭難事故を教訓に中央アルプス将棊頭山頂上直下に1915年大正4年に建設され去年建て替えられました。 「聖職の碑」は遭難事故を題材に新田次郎が書いた小説で映画化もされました。 「聖職の碑」に出てくる内の萱発電所は今ある小黒発電所のことで遭難事故があった大正2年に建設されました。 イベントでは休憩場所で遭難事故にまつわる解説も行われます。 西駒山荘築100年記念イベント「聖職の碑」完全トレースは8月25日と26日に予定されていて定員は15名となっています。 また10日には平地区間20キロのみの下見会も予定されています。

-

伊那北保育園竣工 6月8日開園

老朽化などにより建て替えが進められていた伊那市の伊那北保育園が完成し31日、竣工式が行われました。 31日は、新しく完成した伊那北保育園で竣工式が行われ、市の関係者や建設業者などおよそ40人が出席しました。 伊那北保育園は老朽化や市の保育整備計画に基づき伊那東保育園を閉園とし竜東保育園と伊那北保育園に統合して園舎が建て替えられました。 総事業費はおよそ4億7千万円となっています。 建物は木造平屋建てで延床面積はおよそ1100平方メートル。 太陽光発電施設が設置された他、ペレットボイラーも導入されました。 外の光が入るよう窓が多く設置されています。 定員は120人となっています。 竣工式で白鳥孝伊那市長は「近所のみなさんの力添えがあってこの保育園がある。園舎が新しくなっても協力をいただきたい」と挨拶しました。 式では他に、年長園児たちが伊那北保育園の園歌を歌い、建物の完成に華を添えていました。 伊那北保育園の開園式は、6月8日に行われることになっています。

-

西春近北保育園で交通安全教室

子供たちに正しい交通ルールを学んでもらおうと、伊那市の西春近北保育園で交通安全教室が19日、開かれました。 これは、社会貢献活動の一環で佐川急便伊那営業所が開いたものです。 佐川急便の従業員が講師となり運転のプロの視点から正しいルールを子供たちに伝えました。 従業員は、「トラックの周りには危険がいっぱいです。近寄らないでください」と呼びかけていました。 リズム室に設置された模擬の横断歩道を使って園児一人ひとりが正しい渡り方を体験しました。 西春近北保育園では「自分の体は自分で守ることを身につける機会になりました」と話していました。

-

自然の中でジャズを楽しむ

自然の中でジャズを楽しんでもらおうと、箕輪町大出の平林森林公園で森のジャズライブが今日、行われました。 このイベントは、上伊那地域の個人や団体、企業などでつくる伊那谷森のジャズライブ実行委員会が開いたもので、今年で2回目です。 ステージでは広島を拠点に活動するジャズグループ藤井政美トリオが演奏しました。 会場にはおよそ180人が訪れ心地よい風が吹く公園で、音楽を楽しんでいました。 養命酒研究所南側にある平林森林公園は大出区が所有する公園です。 地元でも余り利用されていなかったことから、実行委員会では大出区の協力を得ながら草刈りや落ちた枝をチップにするなど整備を行いました。 実行委員会では「活用されていない場所も手入れすれば気持ちが良く、居心地がいい場所になる。そういった場所を見つけて今後もイベントを開催したい」と話していました。

82/(日)