-

日本の音を未来にコンサート

ジュニア和楽器講座に通う子どもたちによる「日本の音を未来にコンサート」が25日に、伊那市のいなっせで行われました。

コンサートでは、講座に通う伊那市と南箕輪村の小学生から高校生までの25人と講師7人が共演し、演奏を披露しました。

子どもたちは、去年8月から月1回、箏や三味線、尺八の練習を重ねてきました。

講座は、子どもたちに邦楽の楽しさを知ってもらおうと、和楽器奏者有志でつくる「日本の音を未来に実行委員会」が開いているもので、今年度で6回目です。

国内外で演奏をしているプロの箏奏者大川義秋さんもゲスト出演し、子どもたちと一緒に演奏しました。

大川さんが4年ほど前に作曲した「レモンアカシア」は、大切な思い出を振り返る時に作った曲だということで、「今日という時がみなさんにとって良い思い出になればうれしいです」と話していました。

実行委員会では、「和楽器を身近なものに感じてもらい、今後も続けていって欲しい」と話していました。 -

ミュージカルサークル煌が養護学校で演劇発表

伊那市の伊那養護学校の卒業生らでつくるミュージカルサークル煌の演劇発表が25日に、行われました。

演劇発表は、伊那養護学校体育館で行われました。

ミュージカルサークル煌は、伊那養護学校の卒業後の子どもたちの居場所をつくろうと5年前に設立しました。

メンバーは、19歳から22歳までの伊那養護学校の卒業生8人が所属しています。

今回上演した、オリジナル劇「修繕屋ソーク」は、衣服の修繕や草木染が得意なクモの少女 ソークとその仲間たちの物語です。

父親が作った借金のかたとして、売られてしまいそうになったソークを仲間たちが救出するという話です。

メンバーたちは、去年の夏から練習を重ねてきたということです。

発表は年に1度行っていて今回が4回目です。

演目はおよそ40分間あり、最後には、出演者全員で音楽に合わせてダンスを披露しました。

サークルを設立した清水明美さんは「楽しんで演じている姿を見てもらえて良かった。これからも、たくさんの人に応援してもらえる劇団にしていきたい」と話していました。

-

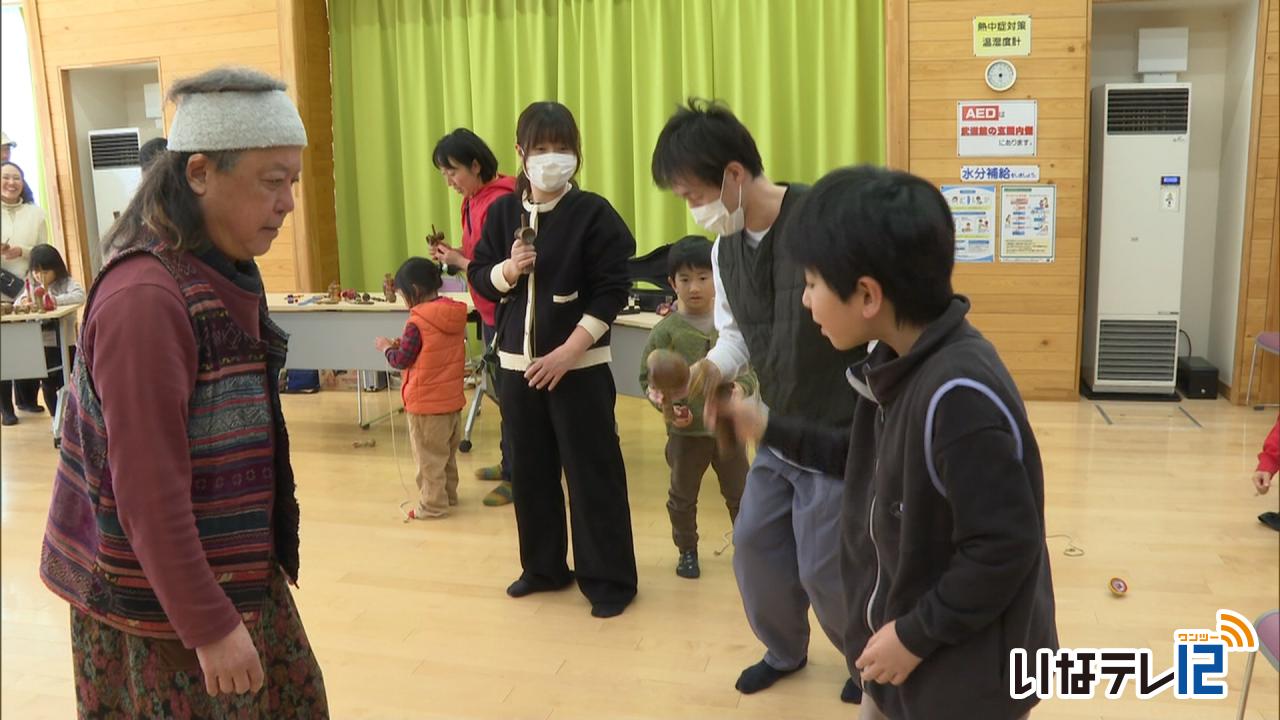

プロの劇団員に昔の遊び・表現力を学ぶ

プロの劇団員から昔の遊びや芝居の表現力を学ぶワークショップが25日に、伊那市防災コミュニティセンターで開かれました。

ワークショップでは、全国各地で舞台公演を行っている、漫ろ劇団ツムトコマのメンバーが講師を務めました。

昔の遊び体験のワークショップでは、うそまことさんが遊び方を教えました。

うそさんは、劇団員としてだけでなく、けん玉ショーをするパフォーマーとしても活躍しています。

参加者は、世界各国のけん玉を使って楽しんでいました。

ほかにコマ回しをして遊んでいました。

表現力を学ぶワークショップでは、田中つとむさんが講師を務めました。

好きなケーキの種類を体の動きや言葉にして表現し、相手に伝える練習をしました。

田中さんは「感じるままに動いて声を出し、心を自由にして表現しましょう」とアドバイスしていました。

ワークショップは、24日に行われた舞台劇の一環として伊那おやこ劇場が主催したものです。

市内の親子を中心に、およそ50人が参加しました。

-

最高気温0.1度 寒い1日に

24日の伊那地域は、最高気温0.1度と、寒い1日となりました。

長野地方気象台は、午後4時に大雪に関する気象情報を発表しました。

上伊那は、午後6時からの24時間の降雪量は、多いところで5センチの予想となっています。

気象台では、路面の凍結や交通障害に注意するよう呼び掛けています。

-

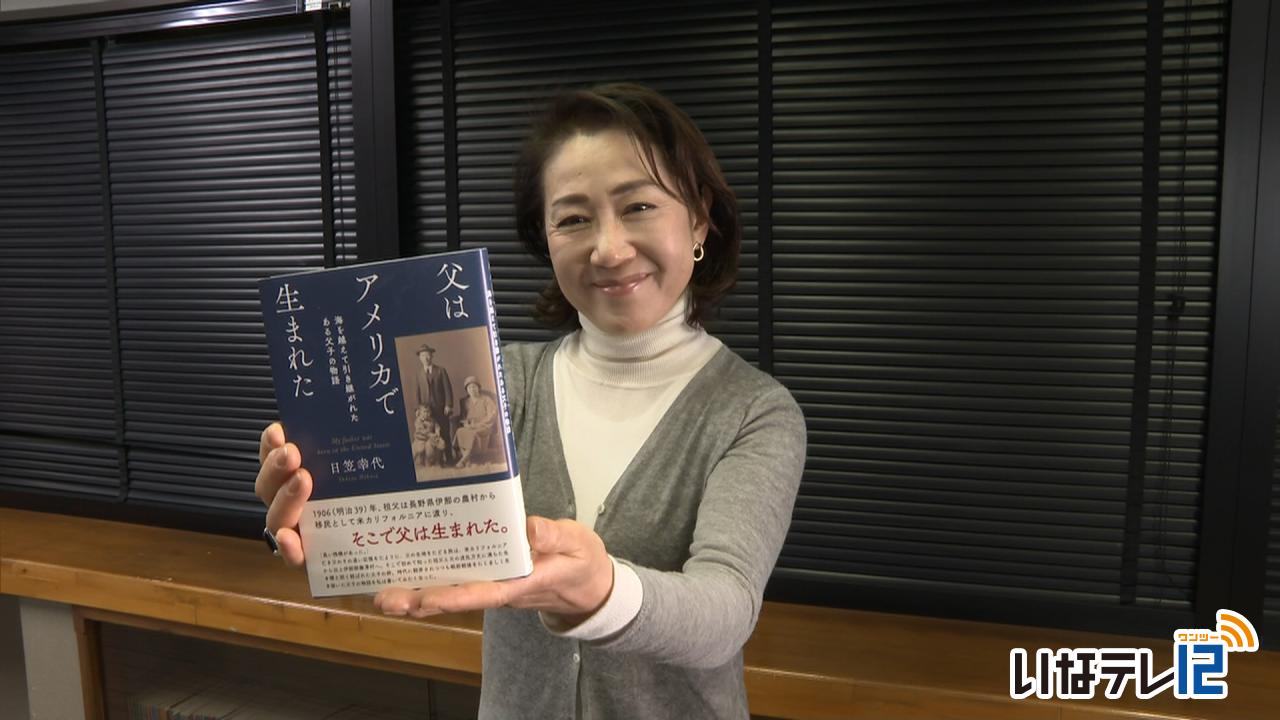

日笠さんが祖父と父のアメリカ時代の物語出版

東京都在住の日笠幸代さんは、明治時代にアメリカに渡った伊那市高遠町出身の祖父とアメリカで生まれた父の記録をまとめた本を自費出版しました。

日笠さんが自費出版した「父はアメリカで生まれた 海を越えて引き継がれたある父子の物語」です。

日笠さんの父、藤澤一雄さんが2016年に亡くなり家の整理をしていた時に、伊那市高遠町藤澤の生まれで大学卒業後にアメリカに渡った祖父と父のアメリカ時代の写真や手紙などが見つかりました。

これを記録に残そうと半年かけて本にまとめたということです。

これまで知ることがなかった、アメリカで果樹生産会社の現場支配人として働いた祖父や、アメリカで生まれ6歳の時に帰国した父の日本での生活について書かれています。

日笠さん自身、夫の転勤でアメリカに在住していた時期があるということで、著書の中では見つかった写真の場所を訪れたことも書かれています。

著書「父はアメリカで生まれた 海を越えて引き継がれたある父子の物語」は税込み2,200円です。

e'通販.comのほか、伊那市のBOOKS&CAFEニシザワいなっせ店で販売しています。

また近隣の図書館でも読むことができます。

-

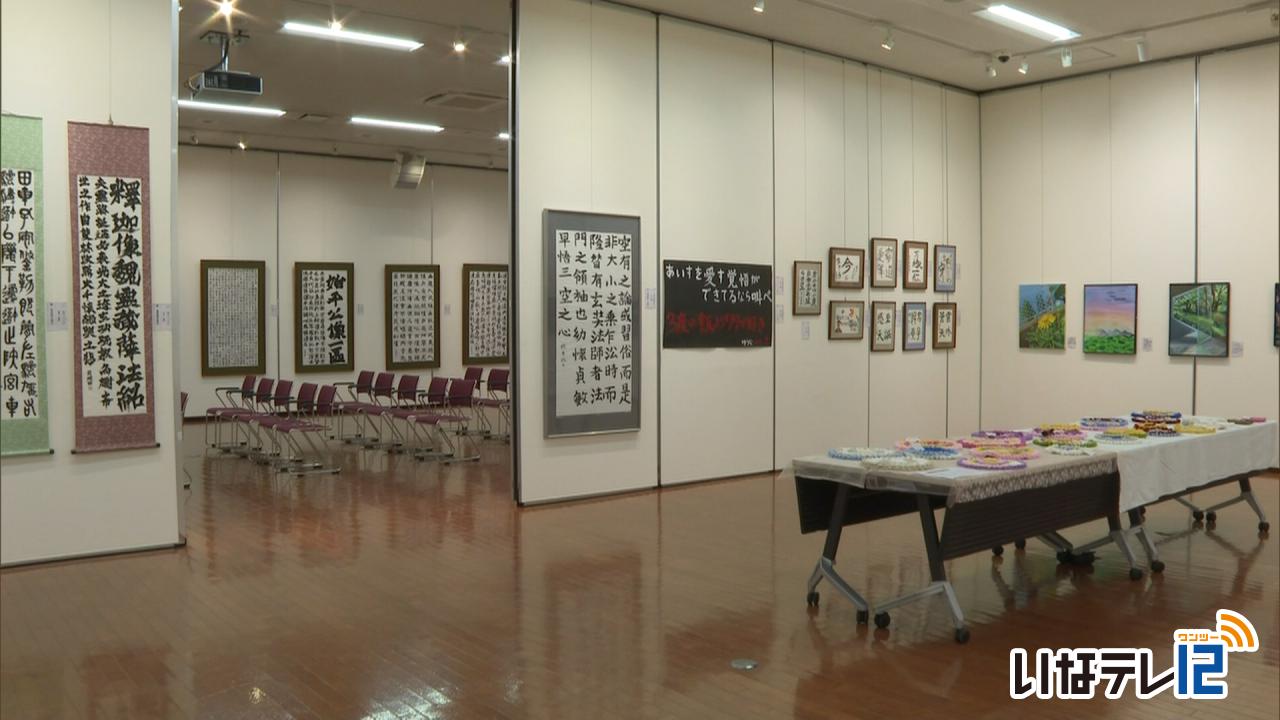

伊那西高校 芸術フェスティバル

伊那市の伊那西高校の生徒が授業やクラブ活動で制作した作品を展示する「芸術フェスティバル」が23日からかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には絵画や書道、手芸作品、写真などおよそ250点が展示されています。

作品は選択授業やクラブ活動で生徒が制作したものです。

それぞれの作品にはコメントが添えられていて、作品へのこだわりや想いを感じることができます。

伊那西高校の芸術フェスティバルは26日までかんてんぱぱホールで開かれています。

24日は茶華道クラブが午前10時と午後1時からお茶をふるまいます。

-

園児が羽広の獅子舞を鑑賞

伊那市西箕輪羽広に伝わる羽広の獅子舞を西箕輪保育園の園児が23日に鑑賞しました。

この日は羽広獅子舞保存会の12人が園児およそ90人に舞を披露しました。

剣の舞や豊穣の舞など5つの舞で構成されています。

羽広の獅子舞は口を閉じている雄獅子と口を開けている雌獅子の2頭の舞合わせが特徴で阿吽の舞と言われています。

舞が終わった後には園児が獅子と触れ合い、頭を噛んでもらっていました。

獅子にかまれると邪気が払われるといわれています。

この日は他に、西箕輪南部保育園でも羽広の獅子舞を鑑賞しました。

-

この冬1番の寒さ 真冬日に

22日の伊那地域は、午後4時半現在、最高気温が氷点下0.2度までしか上がらず、今シーズン初めての真冬日となりました。

伊那地域の最高気温は、午後0時28分に氷点下0.2度、最低気温は午前7時15分に氷点下9.7度と今季最低となり、寒い1日となりました。

通勤通学の時間帯には、防寒着を着込み、足早に職場や学校に向かっていました。

伊那警察署によりますと、21日夜からの雪とこの寒さの影響で、路面が凍結し、10件ほどの物損事故が発生したということです。

伊那署では、車間距離を取り、スピードを抑えて運転するよう呼び掛けています。

高速バスは、大阪線4便が全便運休となりました。

23日は、天候や高速道路の状況に問題が無ければ運行する予定だということです。

新宿線、長野線は通常運行となりました。

長野地方気象台では、23日以降も冬型の気圧配置が続き、晴れていても気温が上がらない日が続くとし、24日には南部でも雪が降りやすくなると予想しています。

-

持ち寄った料理を囲み交流

地域住民が作りすぎた料理を持ち寄り交流する催し、伊那西小沢わけ愛市が22日、伊那市の小沢地域交流センターで開かれました。

食べ物を持参して参加者が集まってきます。

会場に漬物や果物などが並び誰が持ってきたものか分かるように名札が添えられていました。

小沢地区から代わるがわる住民が訪れ自由に料理を取り、会話を楽しみながら味わっていました。

この催しは地域住民でつくる伊那西小沢わけ愛市の会が開いたものです。

会の代表で大阪府から伊那市小沢に移住してきた山本晶子さんが地域の交流の場をつくろうと企画したものです。

伊那西小沢わけ愛市は2月15日と3月15日にも予定されています。

-

富県保育園 年長園児木材を使って工作

伊那市の木育事業の一環で富県保育園の年長園児は地元の木材を使った工作を園内で22日に行いました。

22日は富県保育園の保護者参観日で、年長園児とその保護者合わせておよそ40人が工作を行いました。

市内の木工事業者と団体から6人が木の切断や穴あけなどに協力しました。

使われたのは、市内で採れた木材を中心にヒノキや杉などの端材や、竹などが用意されました。

園児たちは、好きな木材を手に取り、自由に組み立てたり、色をぬったりして楽しんでいました。

工作は、伊那市が取り組んでいる木育事業の一環で行われました。

伊那市では「幼少期から木材に触れて、身近にある木や森に興味関心を持ってほしい」と話していました。

22日に完成した作品は、しばらく園内に飾るということです。

2月10日には新山保育園で行われます。

-

伊那市PR ラッピングトラックお披露目

箕輪町の運送会社・有限会社大三ロジテックは、伊那市をPRするラッピングトラックを制作しました。

21日は、伊那市役所で大三ロジテックの有賀荘一郎社長や白鳥孝市長が出席し、トラックのお披露目が行われました。

トラックは、全長およそ12メートル、幅2.4メートル、高さ3.7メートルです。

運転席側の側面には、移住定住をPRするデザインがされています。

仙丈ケ岳や東駒ヶ岳、森で遊ぶ子ども達の写真が使われています。

背面の扉には伊那市のブランドスローガン「森といきる 伊那市」と書かれています。

助手席側には、ライトアップされた天下第一の桜・高遠城址公園をPRするデザインとなっています。

ラッピングトラックの制作は、取引先が最も多い伊那市の魅力を伝える手伝いをしようと、大三ロジテックが提案し、自費で行いました。

白鳥市長は「安全運転で、伊那を全国にPRして下さい」と話していました。

ラッピングをしたトラックは、関東や中京、関西の都市部を中心に配送を行うという事です。

-

伊那地域の最高気温2.4度 今季最低

21日の伊那地域の最高気温は午後1時2分に2.4度までしか上がらず、寒い一日となりました。

南箕輪村大芝高原の大芝湖には、氷が張っていました。

きょうの伊那地域の最低気温は午前2時40分に氷点下6.9度を記録しました。

最高気温は、午後1時2分に2.4度と、この冬もっとも低くなりました。

長野地方気象台によりますと、25日まで寒気が日本上空に居座る影響で寒い日が続くということです。 -

箕輪町の着物工房「綸」 着物リメイクファッションショー

古い着物をリメイクして作った洋服のファッションショーが、伊那市の信州INAセミナーハウスで18日に開かれました。

ショーでは、16歳から88歳までのモデル、45人がランウェイを歩きました。

ショーを開いたのは箕輪町木下の着物工房「綸」で、今回で2回目です。

モデルが着た服は、綸の代表、荻原美恵さんと、綸で着物リメイクを習っている生徒が手掛けたもので、およそ100着が披露されました。

モデルは、生徒と荻原さんの服を購入した客が務めました。

生徒の家族の高校生もモデルとしてランウェイを歩きました。

荻原さんは「着物は国内で年間およそ100万枚が捨てられている。これを無駄にせず再利用して、文化を継承していきたい。」と話しました。

着物工房「綸」は、8月にオーストラリアで展示会とファッションショーを開くということです。

-

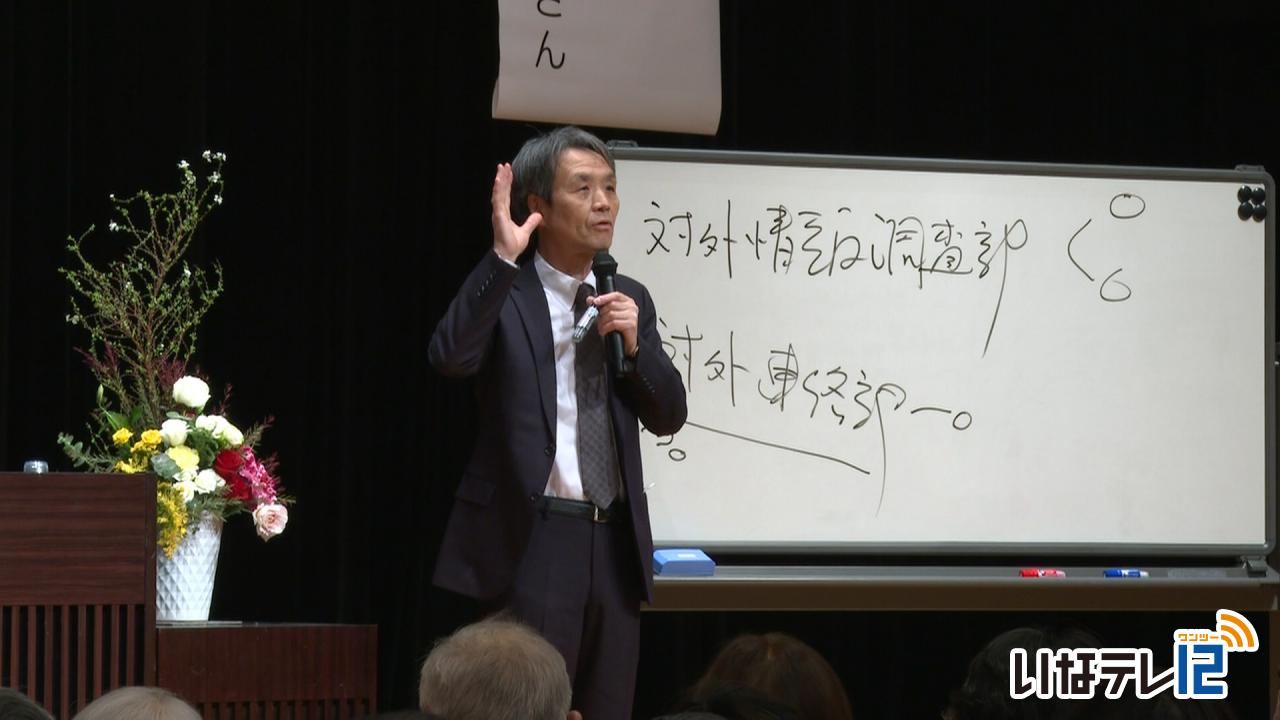

拉致被害者 蓮池さん 講演会

北朝鮮に1978年に拉致され、24年間拘束されていた蓮池薫さんの講演会が伊那市のニシザワいなっせホールで17日に開かれました。

蓮池さんは1957年に新潟県で生まれました。

中央大学法学部在学中の1978年に新潟県の海岸で北朝鮮に拉致されました。

北朝鮮では日本語の指導や翻訳などをして過ごしていたということです。

24年間拘束されたのちに帰国し、現在は新潟産業大学の経済学部特任教授を務めています。

蓮池さんは「今も拉致問題は解決しておらず、全員が帰国するまでは終わりではない。拉致被害者がいることを若い人にも忘れないでもらいたい。日本人が拉致問題を忘れていないことを北朝鮮に示し続けるべきだ」と話していました。

この講演会は伊那市教育委員会などが開いたもので会場にはおよそ300人が集まりました。 -

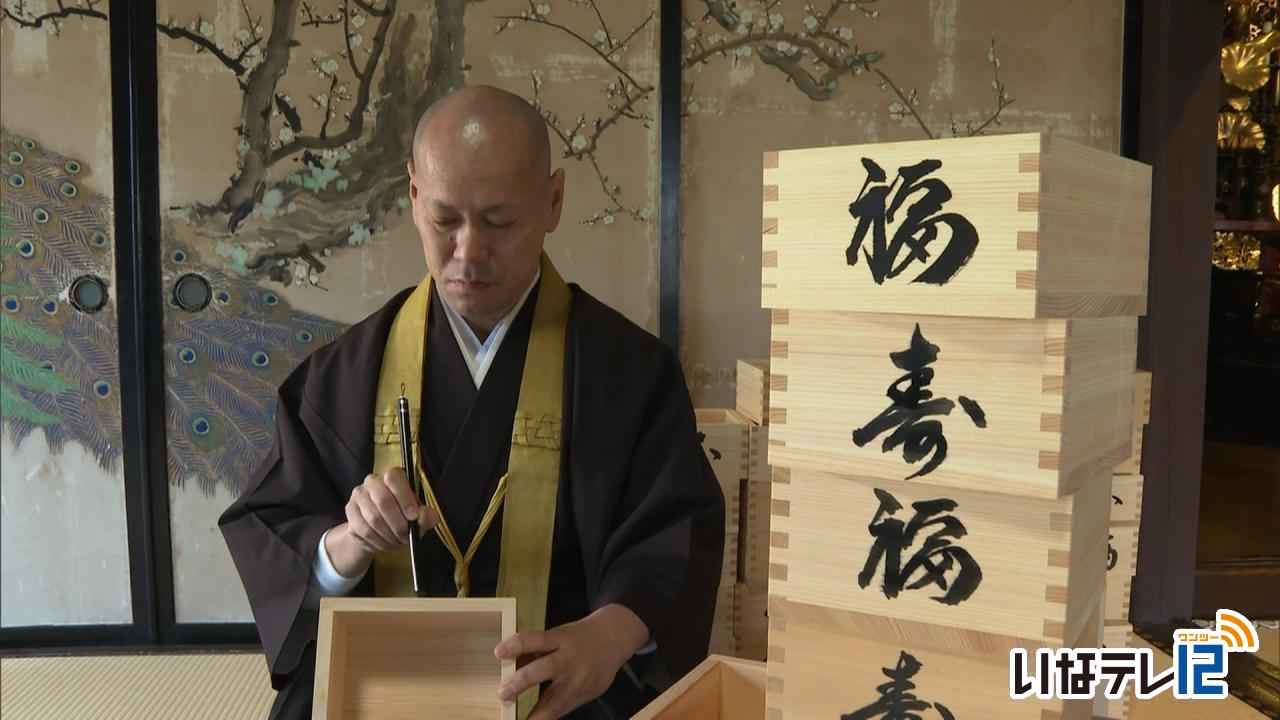

節分を前に無量寺で福ます作り

箕輪町北小河内の無量寺で、2月3日の節分行事で使われる福ますの準備が、19日に行われました。

19日は、中川清健住職がヒノキの一升ますに「福」と「寿」の文字を一筆一筆丁寧に書き入れていきました。

無量寺の節分行事は40年以上前から続いていて、年男と年女が福ますに豆を入れてまきます。

福ますの他、護摩祈祷に使うお札の準備を年明けから行ってきました。

文字を書き入れたますは、最後に朱印を押して完成です。

無量寺の節分の行事は2月3日に行われます。

護摩祈祷会は午後3時から、福豆まきは午後4時から行われます。 -

老舗そば店こやぶ 1月いっぱいで閉店

伊那市中央の老舗そば店こやぶが、1月いっぱいで閉店します。

2月からは、西箕輪の「こやぶ竹聲庵」に営業を集約する計画です。

こやぶは、1971年に高遠町で創業し、その3年後の1974年から現在の場所で営業しています。

もりそばは900円、ざるそばは1,000円です。

そばを打つのは、創業者の伊藤祐一さんと、息子の顕さんです。

40年ほど前に、姉妹店となるこやぶ竹聲庵が西箕輪にオープンし、現在は父の祐一さんが竹聲庵を、顕さんがこやぶ本店を切り盛りしています。

今回、父の祐一さんが81歳高齢となったことから、本店を閉め竹聲庵に集約することになりました。 -

赤穂高校の生徒が伊那市社協に寄付

駒ヶ根市の赤穂高校商業科の生徒が課題研究で販売したカレースパイスの売上の一部の3万円を子どもたちの支援に役立ててほしいと伊那市社会福祉協議会に19日に寄付しました。

19日は赤穂高校商業科の3年で伊那市西箕輪の原心希さんと同じく3年で上牧の富山愛結さんが福祉まちづくりセンターを訪れ、市社協の松澤浩一事務局長に売上の一部の3万円を手渡しました。

2人は課題研究の時間で去年の3年生が開発していたカレースパイスの販売を行いました。

市内の美容室やカーディーラーなど5店舗に委託販売をお願いしたことから今回初めて伊那市に寄付をしました。

松澤事務局長は「子どもたちの支援や福祉に役立てます」と感謝していました。

-

高遠町荒町の伝統行事 山の神講

伊那市高遠町荒町の伝統行事、一年の豊作を祈る、山の神講が、きょう行われました。

高遠町荒町の貴船神社の裏山のから、掛け声とともに今年の縁起の良い方角、南南東に向けて、住民が矢を放ちます。

山の神講は、農業などをつかさどる神様を祀る行事で、江戸時代後期には行われていたと伝えられています。

荒町地区には4つの山の神講がありましたが、現在でも行っているのはここだけになったということです。

弓と矢は住民が手作りしたものです。

合わせて、縁起がいいとされる芋汁も作っていました。

神事の後は、祠に弓と矢を供えて、山の恵みに感謝していました。

-

北小河内漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で、地区の安泰を願って建てられた大文字が18日に下ろされました。

午前8時、漆戸常会の住民22人が辻に集まり、11日に建てた大文字を下ろしました。

長さおよそ15mの柱を倒し、集会所へ運んでいきます。

付けられていた花飾りなどを取り外しました。

取り外した花飾りは、各家庭3つずつ持ち帰ります。

漆戸常会の大文字は、江戸時代から続いていて、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

花飾りは厄除けとして、各家庭の玄関先や集会所に飾られます。

-

上伊那で初の「林野火災注意報」発令

今年1月1日に運用が始まった林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」が、17日初めて上伊那地域で発令されました。

上伊那広域消防本部は、17日午前9時に注意報を発令し、防災無線や安心安全メールなどで注意を呼びかけました。

近年、日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、国は、今年1月1日から「林野火災注意報・火災警報」の運用を開始しています。

前日までの3日間の合計降雨量が1ミリ以下などの基準に達したことから、上伊那広域消防本部は17日に初めて林野火災注意報を発令しました。

注意報が発令されると、火の使用の制限について努力義務が課されます。

なお警報が発令された場合は、屋外での火の使用が禁止され、違反した人に対しては30万円以下の罰金または拘留の罰則も生じます。

上伊那広域消防本部では、「これからも乾燥が続くので火の取り扱いには十分に注意してほしい。」と話していました。

-

西春近北小児童 そば打ち体験

伊那市の西春近北小学校に通う児童とその保護者を対象にしたそば打ち体験が17日に西春近公民館で行われました。

前半、後半の2つのグループで行われ、後半は4組8人の親子が参加しました。

指導したのは、西春近北小学校同窓会の会員でつくる春近そばの会のメンバー3人です。

参加者は、水回しからそば切りまでを体験しました。

最初に水回しが1番大事だと説明があり、指を広げて立てて混ぜるとよいなどのアドバイスを受けていました。

17日に使ったそば粉には、参加者が去年7月から学校近くの畑でPTA役員や同窓会員と一緒に栽培したものも使われています。

そば切りでは太さが均等になるように切っていき、1組5食分のそばを完成させました。

体験は、子どもたちと地域の人たちとの繋がりを大事にしたいとPTAが開いたもので20年ほど続く行事となっています。

作ったそばは各自、家に持ち帰り味わったということです。

-

南箕輪村 マンホールコンテスト 最優秀賞決まる

南箕輪村が村政150周年事業の一環として募集したマンホールデザインコンテストで、南原の鈴木あいみさんの作品が最優秀賞に選ばれました。

鈴木さんの作品「これからもみなみみのわむら」です。

まっくんを大きく配置し、風の村米だよりをイメージした稲穂が取り入れられています。

配色は、現在のマンホールを引き継ぐ形でイメージしたということです。

コンテストには県内外から42点の応募がありました。

鈴木さんの作品は、来年度から順次マンホールに使用されることになっています。 -

伊那地域12.5度 3月下旬並み

16日の伊那地域は高気圧に覆われ、最高気温は12.5度で、3月下旬並みの暖かさとなりました。

伊那市東春近の三峰川榛原河川公園では、マレットゴルフを楽しむ人の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと、この暖かさは17日まで続く見込みですが、18日は寒気が流れ込み、気温は平年並みの寒さに戻るということです。

-

法音寺 子どもが瓦に願い事

建て替え工事が行われている伊那市西春近の法音寺の本堂に使われる瓦に地域の子ども達が16日に願い事を書きました。

近くにある西春近南小学校の児童や西春近南保育園の園児、合わせて150人程が法音寺に訪れました。

子ども達は本堂の前で下書きの紙を見ながらマーカーペンで瓦に願い事や絵を描きました。

法音寺の旧本堂は建てられてから240年余りが経ち、老朽化により去年から建て替え工事が行われています。

新しい本堂には6,000枚以上の瓦が使われます。

願い事などが書かれた瓦は本堂正面側の屋根に使われます。

今回の企画は建設委員会が法音寺の建設工事を心にとどめてもらおうと企画したものです。

新しい本堂の完成は今年12月を予定しています。 -

2月1日に伝統文化おやこ体験フェスタ開催

伊那市のまつり芸能集団 田楽座や地元有志でつくる、NPO法人ふるさと芸能研究所は、伝統文化を体験できるイベント「伝統文化おやこ体験フェスタ」を来月1日に行います。

16日は、田楽座で、イベントを主催するふるさと芸能研究所がPRしました。

伝統文化おやこ体験フェスタは、2月1日(日)に伊那市のいなっせで行われます。

ワークショップでは、田楽座による、和太鼓と南京玉すだれ、箕輪町の古田人形芝居保存会による人形あやつり体験、郷土料理伝承家 酒井さつきさんによる五平餅づくりの4種類が体験できます。

公演も行われ、田楽座のほか、与地伊那節保存会、阿波踊り連 信州桜華連が出演します。

このイベントは、伊那谷の伝統文化を子どもたちに身近に感じてもらおうと行っていて、今回で5回目となります。

伝統文化おやこ体験フェスタは、2月1日(日)にいなっせで行われます。

参加費は高校生以上が1,500円、小中学生が1,000円です。 -

郷土料理伝承家酒井さん 上農生にレシピ本

伊那市美篶の郷土料理伝承家、酒井さつきさんが去年自費出版したレシピ本を南箕輪村の上伊那農業高校の卒業生全員に贈りました。

15日は酒井さんが上農高校を訪れ、代表の生徒に本を手渡しました。

3年生の生徒全員156人に一人一冊贈られます。

酒井さんは7年前から毎年上農高校の食文化の授業で講師を務めています。

今回、郷土料理により親しんでもらおうと本を贈りました。

贈られた本「食で知る郷土の風物詩かみいな食ごよみ第2集」は酒井さんが去年11月に出版したもので、栗おこわや天ぷらまんじゅうなど80種類以上のレシピが書かれています。

酒井さんの本は一冊税込み1,100円で上伊那地域の書店で購入することができます。 -

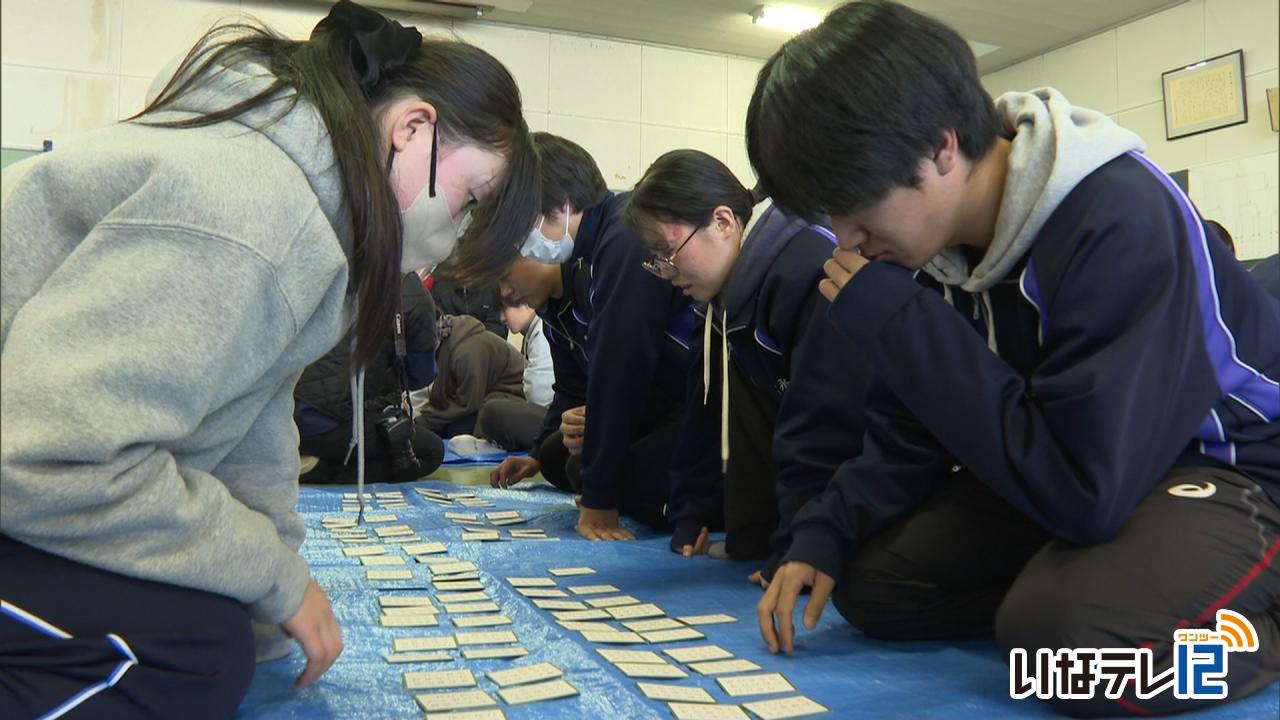

上農で恒例行事の百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で毎年恒例の百人一首大会が9日に校内で開かれました。

大会には全校生徒が出場し、まずは、クラスごとに代表選手を決める予選が行われました。

各教室では6つの班に分かれ、とった枚数で競う「散らし取り」で対戦しました。

クラス対抗の決勝トーナメントには各クラス上位4人が出場します。

決勝トーナメントは自陣の札を最初に無くしたチームが勝利する「源平戦」で行われました。

この大会は日本の伝統文化に親しみ、生徒同士の交流を深めてもらおうと、図書委員会が企画・運営しています。

3位までに入賞したクラスの出場者には図書カードが贈られたということです。 -

高遠さくらホテル 受験生を応援!

伊那市高遠町の高遠さくらホテルは、受験生を応援しようと、合格祈願グッズを販売しています。

高遠さくらホテルの売店には、だるまやお守りなどの合格祈願グッズが並んでいます。

合格と書かれたはちまきをつけた「高遠さくら咲くだるま」です。

はちまきに書かれている合格はスタッフが手書きで書いたということです。

色は赤とピンクの2種類です。

価格は税込みで、大が8,800円、中が4,400円、小が3,300円です。

高遠さくらホテルでは、地元の受験生を応援しようと、2009年からだるまの販売を行っています。

ほかに、地元産材を使った「高遠さくら咲くだるまお守り」や「サクラコマ」などのグッズを販売しています。

グッズは、高遠さくらホテルの売店で販売しています。

売店の営業時間は、午前7時から午後8時までとなっています。

売店のみの利用や電話での注文販売も可能だということです。

商品は無くなり次第終了です。

お問い合わせは、電話94-2200高遠さくらホテルにお願いします。

-

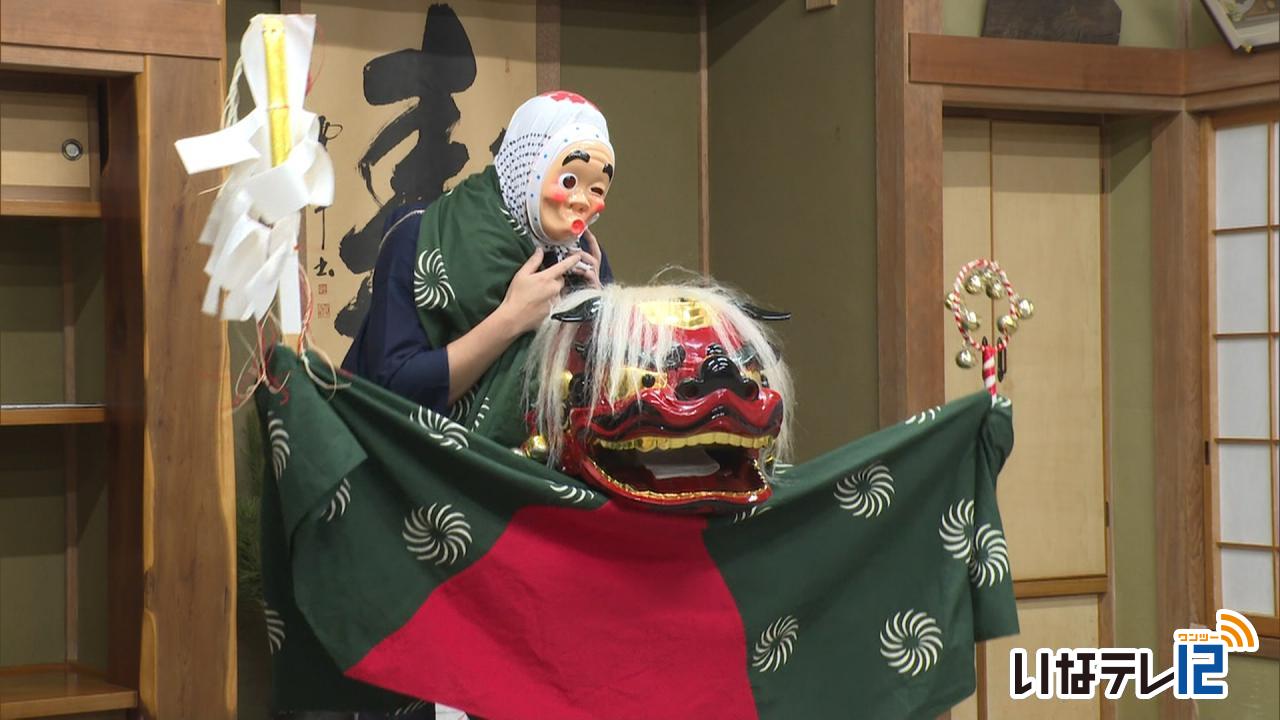

無病息災願い引持の獅子舞披露

伊那市高遠町引持に伝わる、「引持の獅子舞」が、11日に地域住民に披露され、地区の安泰や無病息災を願いました。

この日は、引持生活改善センターで、引持獅子舞保存会のメンバーが、獅子舞を披露しました。

引持の獅子舞は、獅子とひょっとこがペアになって舞います。

ゆったりとした動きから激しい動きになる舞や、獅子が体についたノミを食べる仕草が特徴です。

かつては、朝まで飲み明かしながら日の出を待つ「お日待ち」の行事として行われていました。

会場には、地域住民およそ50人が訪れ、地区の安泰や無病息災を願っていました。

-

暮らしを支える施設 見学ツアー

し尿処理施設や発電所など、暮らしを支える施設を見学し、循環社会を考える「暮らしの裏側のぞき見ツアー」が、伊那市内で15日に行われました。

ツアーには、伊那市を中心に17人が参加しました。

はじめに、伊那市西春近のし尿処理施設、伊那中央衛生センターを見学しました。

担当者から、し尿処理の流れについて説明を受けました。

センターでは、バチルス菌による処理が終わったものを、汚泥と水にわけ、汚泥は肥料に、きれいになった水は天竜川に放流します。

放流する水で、魚の飼育試験も行っています。

担当者「水槽の魚が死んでしまうということは、天竜川の魚も死んでしまうので、水質の1つの指標になっています」

汚泥からつくられる肥料「バチルエース」は、バチルス菌のし尿成分を分解する働きにより、においがしないということで、参加者が確かめていました。

172/(火)