-

雑穀料理コンクール開催へ

雑穀の普及を目指して活動する「い縲怩ネ雑穀ネットワーク」は、12月17日に雑穀を使った料理コンクールを開催します。

16日には伊那市長谷のレストラン「野のもの」で、雑穀を使った料理のサンプルが披露されました。

披露されたのは「豚肉とモチキビのロール巻き」や「アマランサスとジャガイモの揚げ物」など、雑穀を使い誰でも簡単に作れるものです。

ネットワークでは、毎月17日を「い縲怩ネ雑穀の日」として雑穀に興味をもってもらう日と制定して活動を行なっています。

今回、雑穀をより身近に感じてもらおうと、12月17日に料理コンクールを企画しました。

誰でも参加可能で、テーマは「地元の雑穀を使った主食、副菜の入った弁当」です。

材料費は500円程度で、雑穀が手に入らない人には、ネットワークのメンバーが雑穀を用意します。

応募用紙は伊那市のホームページから見ることができ、応募締切は来月9日までとなっています。

サンプルの雑穀料理を調理した野のもの店長でネットワーク代表の吉田洋介さんは「普及も目的だが、一番はどんなものか知ってもらうこと。考えすぎず気軽に多くの人に参加してもらいたい」と話していました。

コンクールについて詳しくはい縲怩ネ雑穀ネットワーク事務局、電話78-4111にお問い合わせください。 -

第20回伊那能

第20回伊那能が13日、伊那市の伊那文化会館で開かれ訪れた人たちは幽玄な世界を楽しみました。

伊那能は、伝統芸能を楽しんでもらおうと毎年この時期に県能楽連盟や伊那市などでつくる伊那能実行委員会が開いていて今年で20回目です。

13日は、3番組が行われました。

このうち、演目のひとつ土蜘蛛は、僧に化けたクモが源頼光を襲い、家来の武将に退治される物語です。

会場にはおよそ900人が訪れ伝統芸能を楽しんでいました。

また、20回を記念して展示ホールでは、舞台衣装やこれまで開催されたパンフレット、ポスターなどおよそ100点が展示されました。 -

狩猟解禁でパトロール

野生鳥獣の狩猟が解禁となった15日、猟友会や、警察がパトロールを行い、事故防止を呼びかけました。

狩猟解禁の15日、箕輪町では町猟友会や、警察など7人が日の出とともにパトロールにあたりました。

パトロール中に出会ったハンターには、狩猟者登録証を確認し、事故に注意するよう、呼びかけていました。

他には銃がルール通りケースに入れられているか、猟具が適正な使われ方をしているかなどもチェックしていました。

上伊那地域の今年度の狩猟登録者は658人で昨年度の604人から54人の増となっています。

これは、免許が取りやすい、わな猟の資格を取得した人が増えたためで、昨年度の197人から77人増の274人。

一方、第一種の銃による猟の資格を持つ人は、昨年度の401人から26人減の375人となっています。

今シーズンの狩猟期間は来年2月15日まで、また、罠によるニホンジカとイノシシの捕獲については、来年3月15日までとなっています。

猟友会や、警察では、ハンターに対し法令やマナーを守るようにまた一般住民には、山に入る際はハンターが見つけやすいよう、目立つ色の服を着るなど事故にあわないよう呼びかけています。 -

現代の名工

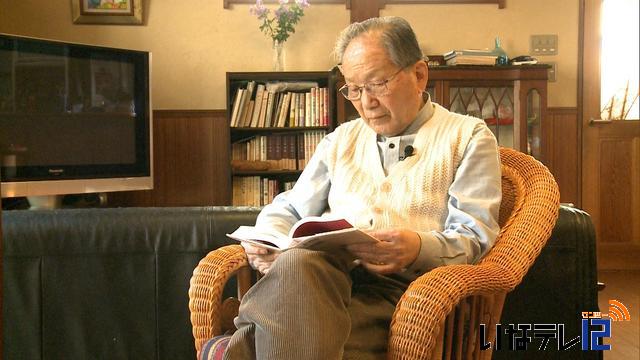

3日間にわたってお伝えしている現代の名工受賞者の喜びの声。2日目の今日は木製建具製造工の熊谷次勇さんです。

伊那市荒井で有限会社熊谷木工所を営む熊谷次勇さん71歳。

熊谷さんは、熊谷木工所の2代目。

中学卒業とともに、上伊那農業高校定時制に通いながら、建具職人だった父親に弟子入りしました。

熊谷さんが若い頃は父親の跡を継ぐのが当たりまえだったということで、この道に入って55年になります。

機械化による大量生産の時代になっても、手仕事にこだわり続ける職人として後進の育成にも力を入れてきました。

現代の名工に選ばれて・・・

熊谷「先輩とか後輩とか知人から大勢の皆さんの励ましといいますか、そういうことがあったからこそ。

そこに恩返しができたかなあと思っているんですけど。ご先祖様もその中に入りますけどね。ありがたいことです。本当に。」

仕事のモットーは・・・

熊谷「基本といいますかね。自分が一番先に教わったことを忠実に守ってやっていくことが一番モットーとしています。」

手仕事と加工品の違いは・・・

熊谷「建具は直角にねじれなくというのが大事。昔は手で組み立てて、今は機械でギューと押しつけてしまうということですのでね。やっぱり、ほぞあんばいと穴あんばいが、きちんとしてないと、幾年かたつと差が出てくるといいますかね。」

職人のプライド

熊谷「自分たちは職人ですのでね。いつまでも、おつきあいさせてもらえるということは、きちんと仕事を納めているということ。行ってもね、ああいいなあ、と自分でも自己満足はあります。」

若い人に伝えたいこと・・・

熊谷「自分はね、掃除のしっかりできない者は仕事もできないと、ずっと親から言われてね。その信念は今でも持っているんですけども。掃除がしっかりとできていると製品もいい製品に見えてくるんです。ゴタゴタした所で作った製品と、きちんとした所で出来た製品はね何が違うような気がします。」

今後について・・・

熊谷「できるだけ自分の覚えてきたことを若い人に教えたい。伝えていきたいと思っています。」 -

現代の名工

卓越した技能が評価され、厚生労働大臣表彰を受ける今年度の現代の名工に県内から6人が選ばれ、そのうち3人が伊那市です。

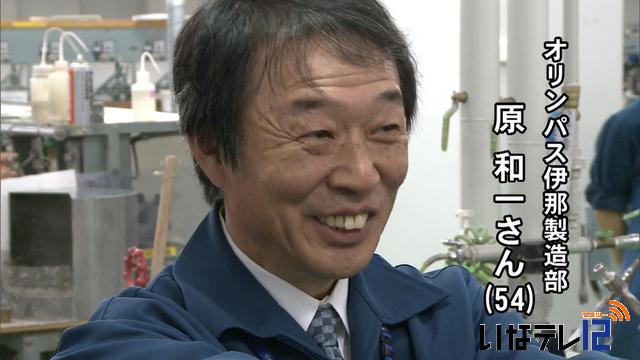

3日間にわたってお伝えしますが、今日は、オリンパス伊那製造部の原和一さんです。

伊那市東春近下殿島の原和一さん54歳。

箕輪工業高校卒業後、オリンパスに入社し、36年間、レンズ加工一筋に働いています。

原さんは、レンズ加工の中でも特に精度が求められるプリズム加工を担当していて、1800分の1度の精度を出す加工技術を確立しました。

そのプリズムは、内視鏡から高性能の顕微鏡まで幅広く用いられています。

これまでを振り返って・・・

原「自分で思う達成感は、とても些細な事。今日は、これをこういうふうに出来たらなあと思い会社に来て、それがうまくいくと達成したなと感じてきた。それの繰り返しで36年やってきた気がする。」

現代の名工に選ばれて・・・

原「開発が関係し、技術が関係し、作るほうでは、先輩や同僚が関係してくるので、全員の代表としていただいたという思いが一番。ただいただけたこと自体は、大変光栄なことと感じる」

職人としてのプライド・・・

原「上からは、デジタル化を進めろと再三言われる。出来たものが良いか悪いかというレベルならデジタルで良いが、最後の感覚で仕上げる所は、これかせも人によって行なわれる部分。それがなければみんな同じ製品が出来て、不良は出ない。」

プリズム加工の面白さ・・・

原「特殊なもので違う会社から来たり、開発から来るものは、やったことのない仕事で自分の経験が一番活かされる。寸法が求められているのか、角度が求められているのか、外観のキズがないものが求められているのかで加工の仕方が全く違う。それを考えて仕事をするのは、いつになっても飽きない。」

今後の目標・・・

原「目標は、自分の継承者を育てること。これからですが・・・。」 -

クロスズメバチ 恋の季節

地蜂ともよばれるクロスズメバチが恋の季節を迎えています。越冬を前に、14日、女王蜂とオス蜂が交尾をするための乱舞が見られました。

伊那市西箕輪大萱の作業小屋では、1万5千匹の女王蜂と、2万匹のオスバチが交尾の相手を求めて乱舞する姿が見られました。

小屋を管理しているのは、伊那市地蜂愛好会です。

会長の小木曽大吉さんが設置した蜂の巣箱が5つあり、そこから羽化した蜂が交尾をします。

クロスズメバチの交尾は、10月中旬から11月中旬にかけて行われますが、気象条件が合う日にしか、乱舞は見られません。

14日、小屋の中の温度は、25度ほどまで上がり、午前11時ごろから乱舞が始まりました。シーズン中でも乱舞が見られるのは2縲・回という事で、これだけ蜂が舞うのは、なかなか見られないという事です。

交尾を済ました女王蜂は、卵を蓄えて、越冬の準備に入ります。準備に入った女王蜂を箱に入れて冷蔵庫などで越冬させ、来年の春に、地蜂愛好会の会員に配ります。

小木曽さんは、「次の世代に伊那谷の文化であるすがれ追いを継承していくために、女王蜂を人工的に越冬させ、自然に帰す活動を続けていきたい」と話していました。 -

B1全国大会初参戦 伊那ローメンズクラブ

B級ご当地グルメの祭典「B-1グランプリ」全国大会が12日から2日間、兵庫県姫路市で開かれ、伊那ローメンズクラブが初出場しました。今回入賞はなりませんでしたが、訪れた人の反応は好評でした。

現在改修作業が行われている姫路城の下、全国各地からご当地B級グルメでまちおこしをしようと活動する63団体が集まりました。

主催者発表によりますと、今回の大会には2日間でおよそ51万人が集まりました。 -

イルミネーションフェスタ☆みのわ2011開幕

箕輪町の中心市街地を、色とりどりの電飾で飾る、イルミネーションフェスタ☆みのわ2011が、12日開幕しました。

このイベントは、町内の商店主らで作る、住民有志グループが、中心市街地の活性化を目的に7年前から毎年開いています。

今年は、天竜川伝説 伊那谷の春から初夏の風景をテーマに、生命が動き出す、活力をイメージしているということです。

主会場のセンターパークまつしまには、3匹のカエルがバイオリンやサックスなどを持ち、電飾の輝きと共にBGMも流れ、光と音を一体に楽しめる作品や高さ5メートルの滝もあります。

また、今年は、震災などがあった事から、集落に悪霊やはやり病が入らないと言われる、北信地方の、藁で作った道祖神をモチーフにしたものも飾られています。

町内から訪れたある家族連れは、「毎年来ているが、年々グレードアップしている。楽しんで帰りたいです。」と話していました

TMOネットワーク2004の竹腰公夫代表は「震災で自粛ムードもあったが、例年以上にこのイベントを盛り上げ、箕輪町から元気を発信していきたい。」と来場を呼びかけていました。

イルミネーションフェスタみのわ2011は、来年1月7日まで開かれ、電飾の点灯時間は、午後5時から午後10時までとなっています。 -

西春近貝付沢に広葉樹を植樹

平成18年の豪雨災害で、床下浸水や農道への土砂流出など伊那市西春近に大きな被害をもたらした貝付沢に13日、地元住民がケヤキなどを植樹しました。

13日は、地元の「諏訪形区を災害から守る委員会」や区民など10人が参加しました。

植樹は、4回目で、会では今年3月にもおよそ300本植えたクヌギの苗木を植えました。

しかし、ほとんどが野生動物に食べられてしまいました。

そのため、今回は大木に育つケヤキなど100本の苗木を貝付沢の最上流部に植えました。

メンバーたちは穴を掘り、今年春から育ててきたケヤキの苗木を2メートル間隔で植えていきました。

貝付沢周辺は、砂のようなサラサラとした土で崩れやすいため、広葉樹を植樹する事が有効だとさいうことです。 -

上伊那口腔保健センターまつり

今年で2回目となる上伊那口腔保健センターまつりが13日、伊那市保健センターで開かれ、妊娠中や出産後の 女性を対象にした歯科診断などが行われました。

会場では、上伊那歯科医師会会員などが、歯科検診や口腔衛生指導などにあたりました。

また、上伊那薬剤師会による禁煙指導や上伊那助産師会による妊産婦体操が行われていました。

このうち、アゴの動きの回数を数える体験では、訪れた人達がスナック菓子と噛みごたえのある食材が入った料理を食べて噛んだ回数を比べていました。

噛む回数をふやすため、レンコンやごぼうが入ったカレーやサキイカが入ったサラダを親子で作る教室もありました。

上伊那歯科医師会では「良く噛んで食べる事は大切な事。噛んで食べることによってアゴの骨がしっかりし、脳の活性化にもなる」と話していました。 -

イベントで火災予防啓発

秋の火災予防運動に合わせて12日、啓発イベントが伊那市の大型店駐車場で行われました。

啓発イベントは火災予防運動の一環として伊那消防組合が行ったものです。

12日は、伊那市荒井区少年少女消防クラブのメンバーおよそ30人がイベントに協力し、買い物客に、火災予防啓発用のパンフレットやポケットティッシュを配っていました。

イベントでは他に、はしご車の展示や、消火訓練なども行われていました。

伊那消防組合によりますと管内では今年、昨日現在で60件の火災があり、1人が亡くなっているということです。

これは、去年1年間の37件をすでに23件上回るハイペースとなっています。

火事の原因としては、焚き火の不始末やたばこの投げ捨てが多いということです。

一方、平成21年6月から義務化された、住宅用火災警報器の設置率は今年6月末現在で73%にとどまっているということです。

伊那消防組合では、これから火事が発生しやすい時期を迎えることから、啓発活動など火災予防に力を入れていくことにしています。 -

戸台の化石憲章 採択

伊那市長谷戸台で化石発掘などを行っている「戸台の化石」保存会の発足25周年記念式典が12日、長谷公民館で開かれ、地域の自然を守り続けるための化石憲章が採択されました。

標高およそ1千メートルの戸台からは、およそ1億2千年前のアンモナイトなど海の生物の化石があります。

これらは、元は海だったこの一帯が南アルプスの隆起により、その時代の生物が岩石の中に保存され化石になったと考えられています。

戸台から出た化石は、見つけた人が持ち帰らず全て「戸台の化石」保存会に預けることになっています。

その化石は現在8千点を超え長谷公民館に保存されています。

12日は、その「戸台の化石」保存会発足25周年記念式典が開かれ、会員などおよそ100人が出席しました。

保存会は化石の発掘や地質の調査のほか、化石採集体験会などを開いています。

1963年昭和38年に戸台ではじめてアンモナイトの化石を発見し保存会の副会長を務める、 北村建治さんは、「とれた化石を地域で保存することは、歴史の調査や化石の分散を防ぐうえで大切なこと。これからも地域の宝を守り続けていきたい。」と話していました。

保存会の伊東耕平会長は、「とれた化石をあずかることから、信頼される保存会として活動していきたい。」とあいさつしました。

12日は、保存会発足25周年にあたり「採集した化石は持ち帰らず地元で保存する。太古のロマンを秘めた化石に接し地球の成り立ちを知ろう」などとする戸台の化石憲章が採択されました。 -

要介護者の搬送訓練

伊那市美篶にある老人ホームみすず寮で12日、介護を必要とする施設利用者の搬送訓練が行われました。

これは、各地で防災意識が高まるなか、施設を利用するお年寄りを地域で守ろうと美篶区、伊那市消防団、みすず寮が合同で行ったものです。

訓練は寮近くの林から出火し、施設に燃え移る可能性があるとの想定で行われ、美篶区から25人、伊那市消防団美篶分団から55人、職員50人が参加しました。

現在寮には、介護を必要とするお年寄りが124人いて、参加者は、車イスや寝たまま運べるベッドを使って、施設の外に搬送していました。

訓練では、部屋によって施設の外に出る場所を分散させることでスムーズに屋外に搬送していました。

またお年寄り全員に名札をつけそれを確認することで、救助の漏れがないようにすることなどが確認されていました。

12日は、およそ30分で124人全員を屋外に搬送していました。

訓練に参加した職員は、体の不自由なお年寄りを守るためには、職員の的確な行動が必要。あらゆる事態を想定して、備えをしておきたい。」と話していました。 -

松島分館教室で郷土食おやき作り

箕輪町公民館の松島分館で、信州の郷土食おやき作りを体験する教室が12日開かれました。

これは、箕輪町公民館松島分館が郷土食の作り方を覚えてもらおうと計画したものです。

65歳以上の町民を対象にした町の元気はつらつ事業も同時開催され、子どもから高齢者まで35人ほどが参加しました。

おやきの皮は、北信では小麦粉、南信では米粉を使うなど長野県の中でも材料が異なっています。

参加者は、箕輪町食生活改善推進協議会の会員に材料の違いを教わり、南信の米粉を使ったおやきに挑戦しました。

今回は米粉に白玉粉を混ぜた皮を作り、カボチャとナスの2種類の具を包みました。

子どもたちは、大人に教わりながら具を包み、丸いおやきの形に仕上げていました。

松島分館では、世代を超えた交流をしながら、伝統に触れてほしいと話していました。 -

箕輪町木下北保育園 餅つき

箕輪町の木下北保育園で11日、餅つきが行われました。

11日は、年長園児と保護者の合わせて、31人で餅付きをしました。

木下北保育園では、毎年保護者会が主体となってもちつきをしています。

園児らは、交代しながら一人20回以上、大きな杵を振り下ろしていました。 -

信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶

伊那市の高遠町歴史博物館で、特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」が開かれています。

会場には、高遠町歴史博物館や伊那市内の図書館、上伊那教育会が所蔵する日露戦争に関わる資料85点が展示されています。

このうち、箕輪町出身の軍人で退役後に高遠町長を務めた上島善重が戦地から持ち帰った資料は、

戦法が記された日記や火薬の調合方法が記されたマニュアル、ロシア軍の戦艦をおさめた写真など、軍事機密に関わる貴重なものが多くあるという事です。

また、当時の海軍の最高司令官、東郷平八郎の直筆の掛け軸も展示されています。

これは、現在も下山田区が所有し、八幡宮の神社総代が大切に管理しているという事です。

この他にも、高遠から出兵した人たちが戦地の様子を伝えるために役場へ宛てた絵手紙や、新聞、本など当時の様子を知ることができる資料が展示されています。

博物館では、日露戦争を地域の視点から見つめ直すとともに、改めて平和について考えるきっかけにしてもらいたいとしています。

この特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」は、来年1月29日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。 -

株式会社片桐建設 国土交通省から感謝状

伊那市福島の株式会社片桐建設は、月々の契約高を3年間欠かすことなく国に提出したとして、国土交通省から感謝状が授与されました。

11日は、伊那建設事務所の原明善所長から片桐建設の武田健社長に感謝状が伝達されました。

国土交通省は、建設業の景気動向を調べる為無作為で抽出した業者に対し、毎月の契約高の提出を義務付けています。

片桐建設は、平成20年度から3年間欠かすことなく提出したとして、感謝状が贈られました。

原所長は「毎月協力してくださり非常にありがたいです」と感謝しました。

今年度感謝状が贈られたのは、県内で2社ということです。 -

新宿区の区議会議員37人 伊那市を訪問

伊那市と友好提携を結んでいる新宿区の区議会議員37人が10日、伊那市を訪れました。

10日は、伊那市議会の議員が宮坂俊文議長を始めとする議員37人を拍手で出迎えました。

新宿区は、合併前の旧高遠町と昭和61年に、伊那市とは合併後の平成18年に友好提携を結んでいます。

議員同士の交流は、2年に1回行われているもので、前回は伊那市議が新宿区を訪れています。

新宿区の宮坂議長は「伊那市は、新宿区にとって国内で唯一の友好都市なので、これからもより一層絆を深めていきたい」と話していました。

区議会議員らは、10日と11日の2日間、高遠町の進徳館やますみヶ丘平地林にある新宿の森などを視察する予定となっています。 -

園児が干しいも作りに挑戦

伊那市の西箕輪南部保育園の園児は10日、保育園で採れたさつまいもなどで干しいも作りをしました。

西箕輪南部保育園では、自然の恵みに感謝しようと、この時期に干しいも作りをしています。

10日は、保育園の畑でとれたさつまいもとじゃがいもを蒸かし、その後、年長園児が包丁を使って均等の大きさに切りました。

切ったいもは、園舎の外に干されました。

一週間天日干しをして、みんなで味わうということです。 -

伊那公園でシキザクラ見ごろ

伊那市中央の伊那公園で、春と秋の年2回花を咲かせるシキザクラが今見ごろです。

シキザクラは、4月上旬頃と10月末頃の年2回開花し、花は5枚一重で薄く淡いピンク色です。

春は開花と同時に新芽も芽を出し、秋は自らの葉が落ちるじきに開花します。

春のほうが花は大きいということです。 -

上古田でチューリップの球根植え

遊休荒廃農地の解消に取り組んでいる箕輪町上古田の住民有志の呼びかけで9日、地域のお年寄りや子供達がチューリップの球根を植えました。

この日は、上古田の住民有志や長寿クラブ、箕輪西小学校や上古田保育園の子ども達が参加し、約1万個の球根を植えました。

上古田にある17アールの遊休農地では、有休荒廃農地の解消と地域おこしを目的に、毎年チューリップの栽培が行われて、今年で6年目です。

子ども達は、一つの穴にひとつずつ球根を入れると、丁寧に土をかぶせていました。

チューリップは、来年4月下旬ころ咲き、7種類の花が楽しめるという事です。 -

秋の叙勲 瑞宝双光章 伊那市荒井 木村時一さん(84)

3日に発表された秋の叙勲。伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、4人が受章しました。

受章者の喜びの声をお伝えするシリーズ最終日の8日は、瑞宝双光章を受章した、伊那市荒井の木村時一さんです。

開業医として地域医療に携わる傍ら、長年学校医を務め、学校保健に功績があったとして瑞宝双光章を受章した木村時一さんです。

東京大学医学部を卒業し、伊那市の伊那中央病院勤務を経て昭和37年に荒井に木村内科医院を開業。勤務医時代から60年近く、小学校や保育園の校医を務め、子ども達の健康を見守ってきました。

「ちょっとびっくりした。家内や従業員の皆さんがよくしてくれたので、こういうことが最後にあったと思う。感謝しています」

診察について「頭の先から足の先までしっかり診ておくこと。診察の順番を打診するとか、聴診器をやるとか、そういうのが一番大事。それで病気の半分くらいはわかるような感じがします」と話します。

学校医を務めていて、先天性の心臓疾患を見つけたこともあります。

「当時は先天性の心臓疾患がけっこうあった。それを見つけたことは今になるとうれしかった」と振り返ります。

医者として大事なことは、「患者さんが納得するように病気のことを説明すること、もし悪い病気にしても必ずいいこともあるからという慰めの言葉」だといいます。 -

雨どいなどの放射線量測定

長野県は、空間放射線量をより詳しく調べようと、県内全域の市役所や小中学校などで2回目の放射線量の測定を行っています。

今月、1日から調査が始まっていて8日は、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村で行われました。

調査は先月、軽井沢町の高校と警察の雨どいなどで毎時1マイクロシーベルトを超える放射線量が検出されたのを受け実施されたものです。

今回は、7月に実施した県内の市役所や小中学校などで、放射線量が高いおそれがある、雨どいや側溝、草地などを新たに調査しました。

このうち伊那市役所では、上伊那地方事務所と南信教育事務所の職員2人が前回測定した市役所駐車場と屋上の他、新たに車庫棟の雨どいなどを調査しました。

地表と地上50センチ、地上1メートルの場所を測定し、30秒ごとに5回測って平均を出していました。

測定結果は9日、県のホームページで公表されるということです。

調査は、県内全域で今月21日まで行われることになっています。 -

南箕輪村恩徳寺 イチョウ見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺の樹齢400年のイチョウが、黄色く色づき見ごろとなっています。

3日ほど前から色づき始め、現在見ごろとなっています。

朝の冷え込み具合によっては、いっきに葉が落ちるという事で、サラサラと音をたてながら落ちる様子は、雪が降っているように見えるという事です。 -

福祉施設 感染症まん延防止研修会

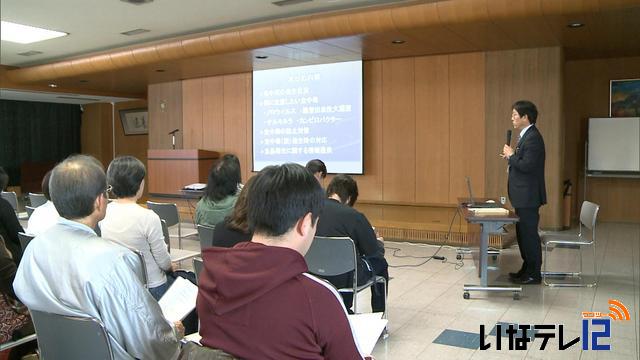

高齢者や障害者の福祉施設での、インフルエンザや食中毒のまん延を防ぐための研修会が2日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

研修会は、インフルエンザやノロウィルスなどがまん延しやすくなる冬を前に毎年この時期に開かれています。

この日は、上伊那の社会福祉施設や保育園、小中学校など109施設から160人が参加しました。

研修では、伊那保健福祉事務所の清澤哲朗食品・生活衛生課長が、食中毒防止対策と、発生してしまった場合の対応策について説明しました。

清澤課長によりますと、ノロウィルスは感染力が非常に強く、食中毒の原因の半分がノロウィルスによるものだという事です。

対策として、手洗い、消毒、加熱、健康管理の4つをあげていました。 -

秋の叙勲 旭日単光章 大槻紀世子さん(70)

3日に発表された秋の叙勲。

シリーズで受章者の喜びの声をお伝えしています。

3日目の7日は、旭日単光章を受章した箕輪町沢簡易郵便局の大槻紀世子さんです。

簡易郵便局受託業務功労で旭日単光章を受章した大槻紀世子さん。

地域から郵便局が欲しいとの声があがったことや、義理の祖父が切手の販売をしていたことから、昭和48年3月に自宅の横で簡易郵便局を始めました。

信越簡易郵便局連合会の理事や伊那簡易郵便局連合会の会長などを歴任しました。

訪れた人には笑顔で接するよう心がけているということです。

これまでの仕事について大槻さんは「地域に親しまれる郵便局でありたいという思いで、笑顔、親切、間違いのない仕事を心がけてきました。『貯金して良かった』『保険に入って良かった』という声をいただき、自信を持って勧めたことで、みなさんに信頼してもらうことができたので良かったと思います」と話していました。

また、駅前という立地から「観光地の場所や道のりを聞かれることもありました」と話していました。

今回の受章について大槻さんは「受章できたのは郵便局を利用して下さったみなさんのおかげ。少しでも地域に貢献していけるように、これからも努力していきたい」と話していました。 -

南アルプス林道バス 4万1,375人が利用

伊那市長谷と北沢峠を結ぶ、南アルプス林道バスの今シーズンの営業が終了しました。

今シーズンは、去年より約3,900人少ない4万1,375人が利用しました。

南アルプス林道管理室によりますと、利用者の減少は8月の土日に雨が多かったことが影響しているという事です。

今年は4月25日から11月6日まで188日間営業し、利用者は、4万1,375人で去年より約3,900人減少しています。

最も利用が多かった日は、梅雨明け直後の連休となった7月17日で1,228人、次いで、紅葉シーズン中の3連休初日の10月8日で1,123人となっています。

南アルプス林道バスの来シーズンの営業は、4月25日からとなっています。 -

12人に功労者表彰

平成23年度の伊那市の功労者表彰式典が3日、伊那市役所で行われ、教育や産業、福祉などに功績のあった12人が表彰されました。

文化の日の3日、各市町村では、表彰式が行われ、功績のあった人達が表彰されました。

伊那市では、自治、教育文化、産業振興など5分野で12人に表彰状が贈られました。

白鳥孝伊那市長は「これからも健康に留意され明るく住みよい伊那市のために、ご指導をお願いしたい」と式辞を述べました。

教育文化功労の春日博人さんは「表彰の重みを心に刻み、市の発展のために努力をつづけていきたい」と話していました。 -

南宮神社で七五三祈願祭

箕輪町木下の南宮神社で6日、七五三の祈願祭が行われました。

南宮神社には、47人の子どもとその家族が集まりました。

七五三は、本来11月15日に行いますが、南宮神社では、毎年11月の最初の日曜日に行っています。

着物や羽織袴に身を包んだ子ども達は、神前に玉串を供え、2回お辞儀をして手を合わせていました

箕輪南宮神社総代会の斎藤昭平会長は「子ども達の健やかな成長を、地域でも願っていきたい」と話していました。 -

史跡 七日市場跡の碑を建立

地域の歴史を後世に伝えようと、伊那市美篶笠原に七日市場跡の碑が建立されました。

この碑は、鎌倉時代末頃、笠原で毎月七日、十七日、二十七日に市場が開かれていたことから、その歴史を伝えようと建立されたものです。

6日は、碑の前で神事が行われ、笠原区の役員や、歴史研究家などおよそ20人が碑の建立を祝いました。

碑には、史跡七日市場跡と刻まれているほか当時、笠原が商業が盛んな地域として栄え、物流の拠点だったという歴史が記されています。

この一帯は当時の名残として七日市場という地名で呼ばれていす。

碑を建てた堀内功さんは、「笠原は平安時代から続く歴史のある地域です。多くの人にその歴史を知ってもらい、この土地に愛着を感じてもらいたいです。」

と話していました。

42/(水)