-

長野県交通安全協会女性部研修会 伊那安協が事例発表

長野県の交通安全協会女性部の研修会が7日松本文化会館で開かれ、伊那安協女性部が伊那ケーブルテレビジョンで放送中のコマーシャル「交通安全愛のメッセージ」について事例発表しました。

研修会は、県内に29ある交通安全協会女性部の交流と情報交換の場として年に一度松本市で開かれています。

毎年2団体が順番に事例発表を行っていて、今回伊那安協女性部は19年ぶりに活動を発表しました。

伊那安協は、交通安全を呼びかけるコマーシャルを制作し、伊那ケーブルテレビで放送しています。発表ではそのCMと制作過程をビデオで上映しました。

発表の最後には全員でステージに上り、飲酒運転やスピード違反をしないようよびかける「交通安全音頭」を、オリジナルの振りをつけて発表していました。

伊那安協の春日富美子女性部長は「このような取り組みを行っているのは県内ではめずらしい。CMは沢山の人に見てもらっていて励ましてくれることがうれしいし、また元気に活動できる。それぞれが工夫しながら見ている人をひきつけるCMを作っていきたい」と話していました。 -

調理師が料理の腕前競う

県内の調理師がその腕前を競う、県調理師会料理コンクール上伊那大会が6日、駒ヶ根市で開かれました。

コンクールは調理師の資質向上などを目的に、社団法人長野県調理師会が開いたもので上伊那での開催は平成3年以来19年ぶりとなります。

会場には県内の調理師会会員による料理と長野調理製菓専門学校生の料理、およそ350点が並べられました。

コンクールは日本料理や西洋料理、デザートなど8つの部門に分かれて行われました。

食材には信州の特産物や伝統野菜を使うことなどが定められているほか、原価も部門ごとに上限が定められています。

審査は郷土色豊かで趣きがあるか、季節感があり食欲がそそられるかなど4項目で採点されました。 コンクールでは長野や松本の調理師の作った料理が知事賞などを受賞していました。

調理師会では食文化の継承や郷土料理の普及により観光振興や地域活性化に努めていきたいとしています。 -

園児とお年寄りが交流

伊那市の東春近南部保育園の園児と地域のお年寄りが6日、紙芝居などで交流しました。

6日は地域のお年寄りが東春近南部保育園を訪れ、交流を深めました。

この交流は子どもたちを地域で育てていこうと下殿島社会福祉協議会が行ったものです。

6日は園児が歌を披露しお年寄りを喜ばせていました。

他には、お年寄りが地域に伝わる民話を紙芝居で披露し園児らは興味深そうに耳を傾けていました。

下殿島社協では年2回園児との交流会を開いていて会長の高見親久さんは「子どもたちと触れ合うことで私たちも、明るく元気になれます。

子どもたちには、ふるさとの良さを伝えていきたいです。」と話していました。 -

エアロビックチームINA☆GO FIVE 全国大会へ

30代から40代の男女5人でつくるエアロビックチーム「INA☆GO FIVE」は、10月17日・18日に富山県で開かれる全国スポーツ・レクリエーション祭に長野県代表として出場します。

この日は、INA☆GO FIVEのメンバーが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に大会出場の挨拶をし、演技を披露しました。

伊那市狐島の総合スポーツクラブAFAS 伊那に所属するINA☆GO FIVEは、伊那市と南箕輪村に住む30代から40代の会社員と主婦で構成され、練習は毎週日曜日に行っています。

去年の7月と今年の5月に県内のチームが出場する選考会で3回目の全国大会出場を決めました。

INA☆GO FIVEが出場する全国スポーツ・レクリエーション祭は、10月17日と18日に富山県で開催されます。 -

箕輪西小学校児童 栗拾い

箕輪町の箕輪西小学校の児童は6日、木下にある栗園で栗拾いを楽しみました。

この栗園は、岐阜県に本社を置くわかば農園(株)が管理しているもので、37aに70本の栗が植えられています。

わかば農園は、箕輪町で大根の栽培をしていて、地域貢献の一環で、3年前からこの栗園を地元住民に開放しています。

この日は、箕輪西小学校の1、2年生31人が栗拾いをしました。

1年生の児童のほとんどは栗拾いが初めてという事で、1週間ほど前から楽しみにしていたという事です。この日拾った栗は、それぞれ家に持ち帰り味わったという事です -

八ヶ岳南麓風景街道 信州みのわ花街道を視察

山梨県北杜市の八ヶ岳南麓風景街道の会は6日、箕輪町の信州みのわ花街道を視察しました。

この日は、八ヶ岳南麓風景街道の会のメンバー15人が箕輪町を訪れ、信州みのわ花街道となっている県道辰野与地線の富田から長田までの6キロを視察しました。

八ヶ岳南麓風景街道の会は、H19年に国土交通省の日本風景街道に登録されていて、同じく風景街道に登録されている信州みのわ花街道の活動を知ろうと視察に訪れました。

1,500本の花ももが植えられている「花ももの小径」では、住民が間伐材から作ったウッドチップを敷きつめている事、景観の統一感を出すために、県に要望しガードレールを木製にした事などが説明されました。

八ヶ岳南麓風景街道の会は、8つの市民団体と行政で構成されていて、八ヶ岳のすそのの北杜市で活動しています。

今後は、この日の視察を参考に風景にあった看板やガードレールの設置など、道路景観の整備を進めていくという事です。 -

「かんたん 手作りおもちゃ」出版記念交流会

伊那市羽広の農業公園にある竹の家工房COOの、佐野博志さんが書いた本「かんたん手づくりおもちゃ」の出版記念交流会が5日、伊那図書館で開かれました。

交流会は本の出版を祝おうと佐野さんの友人らでつくる実行委員会が開いたもので、会場にはおよそ30人が集まりました。

佐野さんが出版した本は、広告や割りばしなど身近にある物を使った手作りおもちゃが、写真やイラスト付きで100ページにわたりおよそ40種類紹介されています。

またこの本は伊那市内全ての保育園が購入し、活用しているということです。

交流会に集まった人たちは、佐野さんが紹介した手作りおもちゃで交流していました。

交流会が開かれた伊那図書館には佐野さんの本とともに、おもちゃの展示コーナーもあり、手にとり遊べるようになっています。

佐野さんはこの本の第2弾の出版も計画しています。

佐野さんの本「かんたん、手づくりおもちゃ」は定価1400円で書店で購入できます。 -

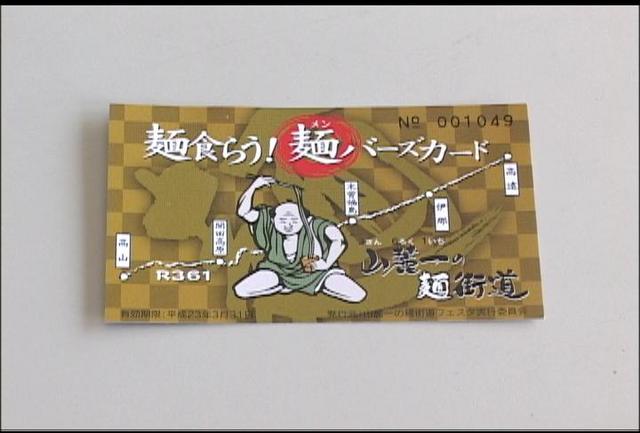

伊那市が麺バーズカードで麺街道PR

伊那市高遠町から岐阜県高山市までの国道361号を麺の道、「麺街道」としてPRしようと、伊那市は、361号沿いにある麺処で割引サービスなどが受けられる「麺(メン)バーズカード」を作成しました。

このカード持っていると、伊那市高遠町から岐阜県高山市までにあるそばやラーメンなどの協賛店33店でサービスが受けられるほか、来月伊那市高遠町で開かれる麺のイベント「麺街道フェスタ」でも割引サービスが受けられるようになります。

国道361号が通る伊那市、木曽町高山市では、それぞれに地域発祥のソバやラーメンなどが多いことから、国道361号を麺の道「麺街道」と位置づけPRしています。

麺バーズカードは、麺街道をPRするために伊那市が今年初めて作成したもので、3万枚をイベントなどで無料配布する予定です。

カードはサービスが受けられる店などを示したパンフレットと一緒に、そば祭りなどで配る予定で、今後は、各地の観光情報センターなどにも置く予定です。

カードに使用期限は来年3月末までとなっています。 -

まほらいな市民大学入学式

まはらいな市民大学の入学式が5日、伊那市のいなっせで開かれ13期生62人が入学しました。

まほらいな市民大学は、生涯学習の場として伊那市が開講しているものです。

入学生は50代から70代までの62人で平均年齢は67.8歳です。

学長の白鳥孝伊那市長は、「健康に留意して芸術文化や歴史などを学んで欲しい」と挨拶をしました。

また、在校生を代表して竹中茂二さんは「生涯現役の言葉を胸にみなさんと学べる幸せを共有したい」と歓迎の言葉を話しました。

入学生を体表して下平洋子さんは「意欲的に学習に取り組み夢と希望をもって努力していきたい」と決意を述べました。

まほらいな市民大学は、健康や芸術など2年間でおよそ50の講座が予定されていて10単位以上を取得すると修了証が送られます。 -

大芝高原でイルミネーションフェスティバル

南箕輪村大芝高原の夜を彩る大芝高原イルミネーションフェスティバルが始まり、多くの人たちが会場を訪れています。

イルミネーションフェスティバルは地域の活性化や交流の場所づくりとして開かれているもので今年で5回目です。

今年は例年並みのおよそ330点が並らび、高原一帯は様々な電飾が光輝いています。

出展しているのは区や各種団体で、ここ最近は個人による作品も増えているということです。

このイルミネーションフェスティバルは、5年前、地元有志が計画し現在でもボランティアで行っています。

会場には、竜やアニメキャラクターなどが並び、訪れた家族連れやカップルたちはカメラで写真に収めるなどして楽しんでいました。

大芝高原のイルミネーションフェスティバルは今月23日までで時間は午後6時から午後10時までとなっています。

期間中、フルートやシンセサイザーなどのコンサートも予定しています。 -

ワイン用のブドウを収穫

農業を通して地域活性化に取り組む、箕輪町の地元有志でつくるもみじ湖夢くらぶは5日、ワイン用のブドウを収穫しました。

今年は、天候にも恵まれ豊作です。

もみじ湖夢くらぶは、8年前から町内でブドウを栽培しオリジナルワインをつくっています。

長岡にあるおよそ35aブドウ畑では、白ワイン用のシャルドネと赤ワイン用のメルローを栽培しています。

今日はメンバー15人が白ワイン用のシャルドネを収穫しました。

メンバー達は、ひと房ずつハサミで切りコンテナに入れていきました。

今年は天候に恵まれ糖度も高く出来が良いということです。

今年は、去年より100キロ多い600キロを収穫しました。

このうち150キロはジュース用にして残りは塩尻市の井筒ワインで醸造されます。

ワインは1年ねかせ、来年の10月に味わうということです。

今月9日には、赤ワイン用の メルローの収穫を予定しています -

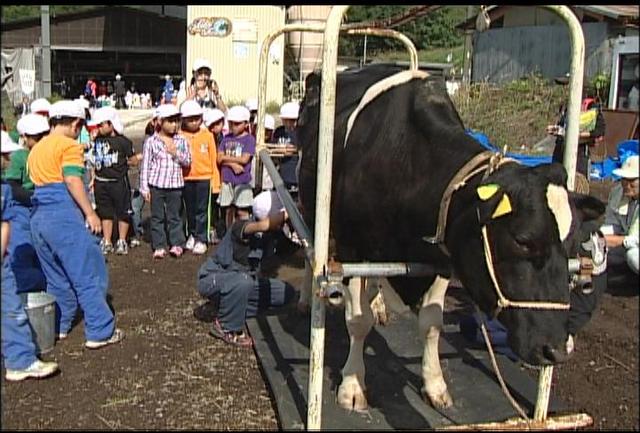

伊那小と東春近小が牛で交流

総合学習で牛を飼っている伊那市の伊那小学校の児童は5日、手良の牧場に見学に訪れた東春近小学校の子供たちに餌のやり方などを教えました。

伊那小学校の3年正組の児童は1年生の時から、伊那市手良の酒井牧場から牛を借りて、飼育などをしています。

5日は酪農について学ぼうと東春近小学校の2年生が酒井牧場を訪れました。

酒井牧場の酒井秀明さんの提案で伊那小の子供たちが先生役を務めました。

おそろいの作業着を着た伊那小の子供たちが、餌のやり方や牛の体についての説明をしていました。

また、乳搾り体験も行われました。

伊那小の子供たちはダンボールでつくった模型でポイントを説明しました。

この後、東春近小の子供たちが実際に乳搾りを体験していました。 -

八の輪会 すずたけにタオルを寄贈

JA上伊那生活部会のOBでつくる八の輪会は9月29日、伊那市美篶の老人保健施設すずたけにタオルを贈りました。

この日は、八の輪会の溝上かつ子会長がすずたけを訪れ、入所しているお年寄りの代表にタオルを手渡しました。

八の輪会は、高遠長谷地区を除く伊那市と南箕輪村の生活部会OBで組織されています。

今月8日に開かれた会合でメンバーに呼びかけたところ、185枚のタオルが集まりました。

八の輪会では、何か地域の役に立てる活動をしようと、H15年にすずたけができてから毎年タオルを寄贈しています。

すずたけではタオルをお年寄りの体を拭くために利用しているという事で、「大変ありがたい」と感謝していました。 -

イーナちゃん広場2010縲恆・7回健康まつり

生活や健康などをテーマに、各団体が展示や発表を行う「イーナちゃん広場」が3日、伊那市内で開かれました。

医療や保健、福祉の関係団体は、5月に新築移転した伊那市保健センターで健康まつりを開きました。

今回の健康まつりは、がん予防を統一テーマに予防や検診、食育、体力づくりの4つのエリアに別れ発表が行われました。

このうち、ガン予防エリアでは、医師や歯科医師等が、最新の医療や日頃のケアについて講演したり、自分で出来る口のケア方法等について指導していました。

検診・相談エリアでは、放射線技師が診察で使用する医療用画像について説明していました。

顕微鏡でがん細胞を見る事ができるコーナーでは、訪れた人たちが興味深げに顕微鏡をのぞいていました。

会場訪れたある人は「専門的な事から身近に出来る事など、幅広く情報を得る事ができた」と話していました。 -

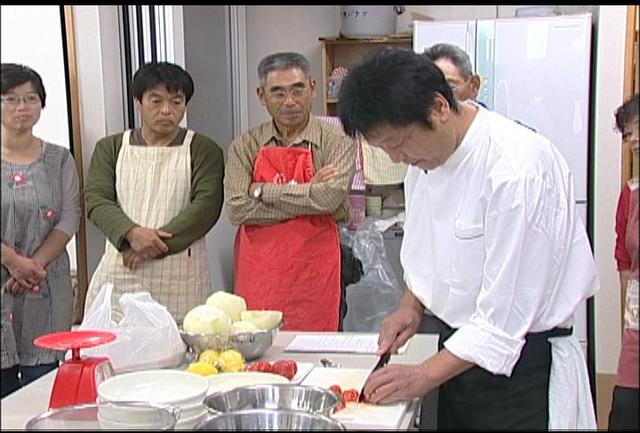

トマト料理講習会

伊那商工会議所は、5月に手良地区の農園でトマト作りに参加した人を対象に「トマト料理講習会」を4日、伊那市のきたっせで開きました。

4日は、トマト作りの参加者、およそ30人が集まりました。

料理教室は、地域発元気づくり支援金事業の一環で、トマトの生産から調理までを行うことで地域の振興や農家と消費者の交流を深めてもらおうと、伊那商工会議所が開いたものです。

長野市の飲食店シェフ、高山利明さんが講師を務め、家庭でもできる簡単レシピをテーマに6種類のトマト料理を作りました。

調理では、トマトおよそ20キロを使い、コロッケやトルティーヤを作りました。

トマトの管理を行った伊藤幸春さんは「今後も、消費者との接点を作り、手良地域のことを知ってもらいたい」と話していました。 -

伊那小児童 西天水路を掃除

伊那市の伊那小学校の児童は、上伊那の農業用水路について学ぶ中で、西天竜幹線用水路にごみが多く捨てられている事を知り、4日、箕輪町大出の深沢サイホンを掃除しました。

4日は、あいにくの雨となりましたが、雨具を身につけた子ども達が、箕輪町大出の深沢サイホンで、空き缶やペットボトルなどのごみを拾いました。

ごみを拾ったのは、伊那小学校4年仁組の子供たちです。

仁組は、8月に、上伊那各地の農業用水の施設を見学しました。

その中で、西天の水路にごみが多くあることに気付いた児童がごみ拾いを提案し、西天の水路を管理する西天竜土地改良区などに呼びかけ、4日、ごみを拾うことになりました。

子どもたちは、分別しながらごみを集めていました。

西天竜幹線用水路は、諏訪湖の釜口水門から、伊那市の小沢川まで25キロに渡り整備されている水路です。

辰野町・箕輪町・南箕輪村・伊那市の3100戸の農家が、水田に水を引いています。

水路への不法投棄が後を絶たず、今年2月には、深沢サイホンの3本ある水路管の1本から、5トンものごみが撤去されました。

ごみ拾いを終えた子どもたちは、今後、ごみが捨てられないように、柵を高くしたり、ごみ捨て防止を呼びかける看板を設置することなどを西天竜土地改良区などに提案しました。

西天竜土地改良区では、不法投棄防止にむけて、子どもたちの提案を参考にしていきたいとしています。 -

街頭犯罪等抑止 啓発活動

10月の街頭犯罪等抑止強化月間にあわせて伊那警察署は、市町村の職員やボランティア団体と合同の啓発活動を30日、行いました。

南箕輪村の大型店では、署員やボランティア団体の伊那エンジェルス隊、伊那少年警察ボランティア協会の7人が、訪れた買い物客に車上狙いや盗難などの注意を呼びかけていました。

30日は、伊那警察署管内の4市町村で一斉に啓発が行われ、警察の他、ボランティア5団体と、各市町村職員の合わせておよそ60人が大型店4店に分かれ、啓発を行いました。

伊那警察署によりますと、今年1月から8月末までの街頭犯罪件数は、去年の同じ時期にくらべて59件少ない214件となっています。

伊那署では期間中、車上狙いや盗難、子どもや女性を対象にした犯罪などの抑止対策として、パトロールを強化するとしています -

北福地例大祭 子供御輿

五穀豊穣や家内安全などを祈願する秋祭りが3日、上伊那各地で開かれました。

このうち、伊那市富県の北福地では、小学生による子供御輿が行われました。

御輿をかついだのは、小学3年生から6年生の、およそ40です。

子供御輿は、多くの子供たちに祭りに参加してもらおうと平成元年にはじまりました。

御輿は、当時の区長と公民館長が中心となり各戸の寄付をつのり作られました。

子供たちは、集会所などに到着すると、御輿をかつぎ上げ、およそ3時間かけ区内を回りました。

初めて御輿を担いだ、ある子供は「重かったけど、来年もまたやりたいです」と話していました。 -

富田秋祭り

箕輪町富田の富田神社で3日秋まつりが行われました。

境内には、わたがしや、やきそば等の出店が並び、地区住民らで賑わっていました。

富田秋祭りは地区の経営者などでつくる、富田地区経営友の会が、途絶えていた行事を復活させ開いたもので、今年で9年目となります。

境内にはシートがひかれ、集まったお年寄りたちが食事や会話を楽しんでいました。

また用意されたゲームコーナーでは子どもたちがゲームに熱中していました。

友の会では「地区の子どもからお年寄りまで集まり賑やかな秋まつりにすることができた。

住民が交流する場として、これからも続けていきたい。」と話していました。 -

衣替え

10月1日は衣替えです。

伊那市の伊那西高校の生徒達も、1日から冬用の制服を着て登校しました。

1日朝は、生徒達が紺のブレザーと、スカート姿で登校していました。

伊那西高校では、リボンはえんじと緑、スカートは紺とえんじの2色ずつあり、生徒達が選んで着ることができます。

長野地方気象台によりますと伊那市の1日朝の最低気温は平年より3・7度高い15・0度で暖かい朝となりました。 -

伊那まつり実行委員会反省会

今年の伊那まつりの実行委員会反省会が30日、伊那市役所で開かれました。

反省会には、まつり実行委員会の7つの専門委員会の委員が出席しました。

今年の伊那まつりは、8月7日に市民おどり、8日に花火大会が行われました。

まつり事務局によりますと、天候に恵まれた2日間の人出は8万5千人で、雨に降られた去年に比べ2万3千人増えました。

市民おどりで、今年新しく設けた踊り区間については、踊り連を対象に行ったアンケートで「非常に良い・良い」との回答は37・9%、「非常に悪い・悪い」は31・0%との結果になりました。

市民おどり委員会からは、「新たな踊り区間はまごついている人が多い。これからの課題」との報告がありました。

総務広報委員会では、おまつり広場と遊ingビレッジについて「出店料の値上げを検討する必要がある」と報告しました。

会の中で委員からは、「高遠・長谷方面のシャトルバスを検討してほしい」という意見が出ていました。

反省結果は、来月開く伊那まつり委員会に報告されます。 -

産直市場に大量の松茸が入荷

伊那市の産直市場グリーンファームに1日、大量の松茸が入荷しました。

グリーンファームには、この日50件ほどの松茸の持ち込みがあり、売り棚にところ狭しと並べられました。

グリーンファームの小林史麿会長によりますと、8月の猛暑で生育が遅れていたものの、10日程前から、気温が下がり雨が降った影響で松茸が大量に入荷されるようになったという事です。

価格は、1キロあたり3万円から5万円で、大きさ、形、香りもできが良いという事です。 -

交通安全功労者を表彰

交通安全に尽力した個人や団体に対する表彰の伝達式が29日、伊那商工会館で開かれました。

この日は関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会会長の連名表彰などの伝達式が行われました。

連盟表彰の交通安全功労団体には地域と一体となって交通安全教育に取り組んだ伊那東小学校が表彰を受けました。

また優良運転者として伊那交通安全協会参与の飯島英之さんが表彰を受けました。

飯島さんは「表彰は事故防止に協力してくれた皆さんのおかげ。これからも安全運転をこころがけていきたい。」と話していました。

この日は他に交通栄誉章「緑十字銅章」の伝達も行われ、交通安全功労者など13人が表彰を受けました。 -

信州DCはじまる

県やJRなどが連携して長野県をPRする信州デスティネーションキャンペーンが1日から始まりました。

伊那市では、キャンペーンに合わせ環境美化運動が行われました。

1日は、伊那市駅前で伊那市観光協会会長の白鳥孝伊那市長が環境美化開始宣言をしました。

これは、観光客に気持ち良く過ごしてもらうことで、一人でも多くリピーターになってもらおうと伊那市観光協会が実施したものです。

1日は、伊那市観光協会の会員をはじめ85団体、およそ1000人が参加し朝8時から市内一斉に清掃を行いました。

このうち伊那市駅周辺では参加者が道に落ちているタバコの吸い殻や空き缶などを拾い集めていました。

また、関連イベントで11月に丁石めぐりが予定されている事から、はびろ道に置かれた丁石の清掃なども行われました。

キャンペーンは今日から3か月間行われ伊那市では魅力発見バスツアーやバラ祭りなどの関連イベントが予定されています。 -

おたっしゃ教室のお年寄りが日頃の取り組みを発表

高齢者の介護予防教室「おたしゃ教室」に通うお年寄りが28日、日頃取り組んでいる筋力アップ体操の成果を発表しました。

この日は、高遠町地区で活動しているおたっしゃ教室の受講者およそ70人が、これまで取り組んできた筋力アップ体操などを披露しました。

おたっしゃ教室は、高齢者の介護予防を目的に行われているものです。

今回は、こうした教室をサポートしている一般のボランティ「いきいきサポーター」も舞台に立ち、お年寄りの前で体操を披露しました。

集まった人たちは、ステージで発表をしているメンバーと一緒に体を動かすなどして、楽しんでいました。 -

南信の水稲作況指数99 平年並みの収量みこむ

関東農政局長野農政事務所は、今年の南信地区の水稲の作況指数を99とし、平年並みの収量となるとみこんでいます。

長野農政事務所が発表した9月15日現在の作柄概況によりますと、10aあたりの平年収量に対する今年の予想収量の比率を表す作況指数は南信は99となっています。

長野農政事務所によりますと、5月から6月の気温が低かったことから穂の数は少ないものの、夏暑さによりもみの数が多くなったという事です。

もみの成長を示す登熟は「平年並み」となっています。 -

第2回県議会議長杯 マレットゴルフ大会開催

県内のマレットゴルフ愛好者が集う「秋季マレットゴルフ選手権伊那はびろ大会」が28日、伊那市のマレットパーク羽広で開かれました。

この日は、上伊那を中心に県内各地のマレットゴルフ愛好者およそ190人が集まり、日頃の練習の成果を競いました。

大会は、マレットゴルフ愛好者の親ぼくを図ろうを毎年開かれています。

開催場所を毎年変えて行っていて、今年は伊那市で開かれました。

この日はあいにくの天気となりましたが、参加者は、3、4人ずつのグループでコースを回り、親ぼくを深めていました。 -

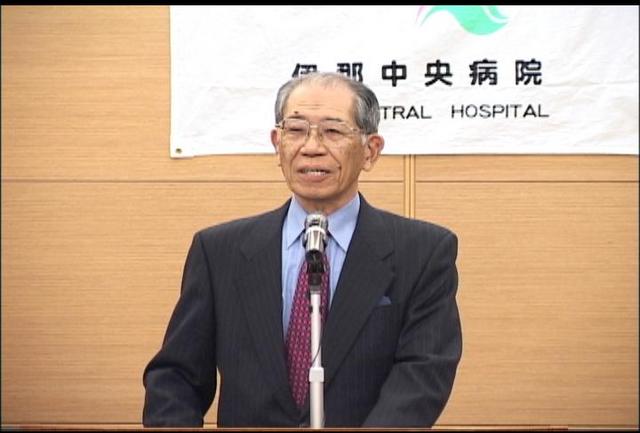

伊那中央病院 小川前院長に名誉院長の称号授与

8月に伊那中央病院の院長を退任した小川秋實前院長に29日、長年の功績を称え、名誉院長の称号が授与されました。

伊那中央病院で授与式が行われ、白鳥孝伊那中央行政組合長から、小川前院長に称号記が手渡されました。

小川さんは、平成7年に伊那中央病院の前身となる伊那市営伊那中央総合病院の院長に就任、平成11年から伊那中央病院の院長となり、合わせて16年間、院長を務めました。

小川さんは、「地域医療は大変厳しい時代だが、地域の人から必要とされる医療機関として今後も発展していくことを心から祈念している。称号に恥じぬよう、またそれを汚さぬよう今後精進したい」とあいさつしました。

白鳥組合長は、「今後とも伊那中央病院の発展にご支援をお願いします」とあいさつしました。

名誉院長の称号が与えられたのは小川さんが初めてということです。 -

大規模な事故や災害に備え伊那消防組合が訓練

伊那消防組合は29日、大規模な事故や災害が発生した場合でも、効率的に救急・救助活動を行うための訓練を行いました。

この日は伊那市の美篶スポーツ公園を会場に、伊那、高遠、辰野、箕輪の消防署と伊那中央病院の医療チームが参加し訓練が行われました。

訓練は、メッキ工場からもれたガスが爆発し、従業員など多数の負傷者がでたという想定で行われました。

科学薬品が漏れだした可能性がある事から、防護服を着た署員が安全を確認したあと、負傷者の搬出が行われました。

運び出された負傷者には、ケガの程度を色で判断するカードを使ってトリアージ訓練を行い、医師と看護師でつくるチームDMAT(ディーマット)が応急処置をしていました。

伊那消防署の有賀治人消防署長は、「単独の消防署で対処できない大規模な事故や災害は、情報収集が大事。より早くて正確な情報収集をする事が今後の課題」と話してました。 -

西春近南小学校でちょっと変わった卵発見

伊那市の西春近南小学校で29日、給食用に使う卵の中からちょっと変わったものがみつかりました。

ちょっと変わった卵は、黄身が白い卵です。

給食で使う卵を調理員が割っていたところ、見た目は普通の卵の中から白い黄身がでてきました。

西春近南小学校ではこの日、給食のアップルケーキをつくるために3キロの卵を使っていて、その中のひとつにこの白い黄身の卵が1つだけあったという事です。

長野県畜産試験場によりますと、卵の黄色い色素の元となるベータカロチンが餌に不足すると、白い黄身ができる場合があるという事です。

西春近南小学校では、この日一日児童玄関に置いて全員に見てもらったという事です。

42/(水)