-

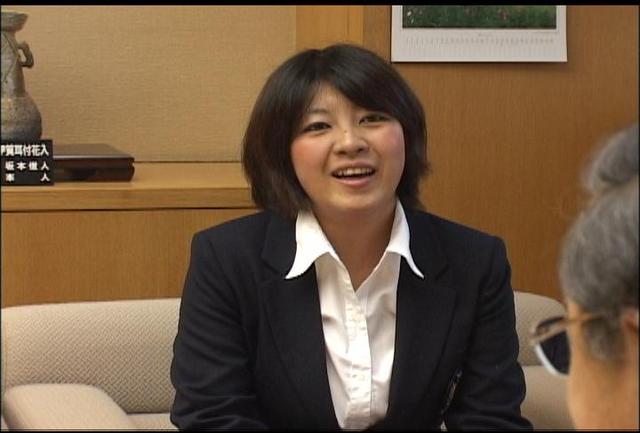

細田麻衣さん 青年海外協力隊員としてウガンダへ

伊那市平沢の細田麻衣さんは、青年海外協力隊員として、アフリカ東部の国ウガンダに、農業技術普及のために派遣されます。

15日、細田さんが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に出発の挨拶をしました。

伊那市平沢に住む細田さんは現在24歳。異国の文化に触れ現地の人との交流をしたいと青年海外協力隊に応募しました。

上伊那農業高校を卒業した細田さんは農業の知識をさらに深めるため、去年、母校で実習助手として勤務しながら野菜の栽培方法を学んだり農家で研修を行うなどして準備を進めてきました。

細田さんは、2年間ウガンダに滞在し、肥料作りや、新しい種類の野菜の紹介、米の栽培方法などを指導し、現地の農業技術向上のために活動する事になっています。 -

南箕輪村長寿者訪問

敬老の日を前に南箕輪村は17日、88歳以上のお年寄りを訪問し敬老祝い金を手渡しました。

17日は、唐木一直村長らが村内の88歳以上のお年寄り宅を訪れました。

このうち大泉に住む清水貞雄さん宅では、貞雄さんと妻のきし子さんが揃ってお祝いの言葉と敬老祝い金を受けました。

清水さん夫婦は、来年2月に88歳になります。

夫の貞夫さんは、およそ30年前まで村議会議員を務めました。

妻のきし子さんは農業を営みながら、貞雄さんを支えてきました。

2人は、昭和23年に結婚して62年が経ちます。

16日現在、祝いの対象となった88歳以上の人は村内で268人いて、最高齢は105歳となっています。 -

残暑やわらぐ 栗園賑わい

15日の伊那市の最高気温は26.5度と残暑がやわらぐ1日となりました。そんななか、伊那市富県のくり園ではくり拾いが最盛期となり、秋の味覚を求めて連日多くの観光客が訪れています。

この日は、東京や名古屋などから大型バスが次々と到着し、観光客が栗拾いを楽しんでいました。

伊那市富県のくり栗坊主園は、地域の活性化と荒廃地の解消のためにH9年に地元有志が作りました。

現在は、2.5haの敷地に1300本の栗の木が植えられています。

観光客は、いがの中から栗を取り出しかごいっぱいに集めていました。

くり栗坊主園は、インターネットの普及などにより年々訪れる人が増えているという事で、今シーズンは、すでにバス80台分、3,000人の予約が入っているという事です。

栗拾いは、入園料200円で、1キロあたり700円で持ち帰ることができます。

くり栗坊主園の栗拾いは、今月いっぱい楽しめるという事です -

伊那まつり写真コンテスト表彰式

伊那まつり写真コンテストの表彰式が、15日伊那市役所で行われ、入賞者に表彰状が贈られました。

最高賞の推薦に選ばれたのは、伊那市富県の小林謙久さんです。

小林さんの作品「真赤に燃えるちびっ子ソーラン」は、2日目の花火大会の日に遊イングビレッジで地元の小学生が夕日を背に威勢よく踊りを披露する姿をとらえたものです。

小林さんがこのコンテストに応募するのは3回目で、「まさか最高賞をいただけるとは思っていなかった。とてもうれしい」と話していました。

今回のコンテストには、23人から84点の応募があり、この日は伊那まつり会長の白鳥孝市長から、入賞者に賞状が贈られました。

白鳥市長は、「写真を通して伊那まつりの良さをPRしていきたい」と話していました。

なお、今回入賞した25点は、今月30日まで伊那市役所1階の市民ホールに展示されています。 -

伊那市観光協会 おもてなし研修会

信州の魅力を全国に発信する大型観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」が来月スタートします。

伊那市観光協会では、おもてなしの気運を高めようと15日、伊那商工会館で研修会を開きました。

信州デスティネーションキャンペーンは、JRと県、市町村が協力し信州の魅力を全国に発信するキャンペーンで来月からスタートします。

伊那市観光協会では、スタートを前に、地域全体で観光客をもてなす気運を高めようと、松本大学准教授で観光学を専門にしてる益山代利子さんを講師に迎え研修会を開きました。

益山さんは、観光客がもう一度来たいと思うもてなしは、楽しかった感動の思い出を作ってもらう事だとして「その一番の要素は人との触れ合い。何をしてもらったら、どんな言葉をかけてもらったら感動が残るか常に考えてほしい」と話していました。

伊那市観光協会では、観光客に良い印象を持ってもらいそれが口コミで広がる事で、一人でも多くのリピーターを増やしていきたいという事です。 -

親子もの作り教室

身近な木を使って作品を作る、親子もの作り教室が14日、伊那市の伊那西小学校で開かれました。

伊那西小学校では、自然に親しみながら親子のふれあいの場にしようと毎年この時期に教室を開いています。

14日は、全校児童と保護者、合わせて140人が学有林で作業をしました。

木は子供たちが集めた物で、ヒノキやカラマツなどを使って好きな物を作りました。

子供たちは、木をノコギリで切ったり、ヤスリで削って表札や棚などを完成させていました。

完成した作品は、11月に伊那西小学校で開かれる総合展で展示される事になっています。 -

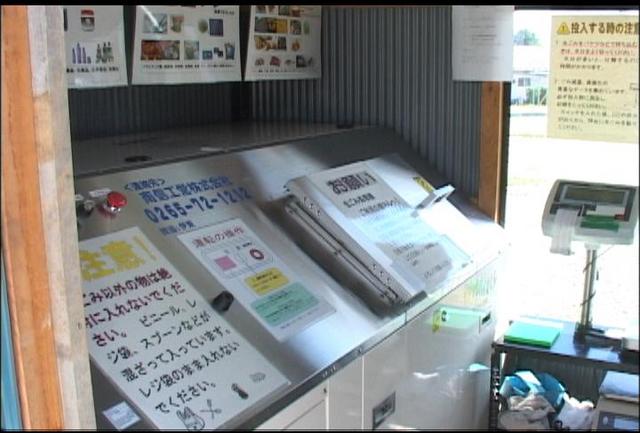

高速生ごみ処理機見学会

飯田市に本社を置き、環境事業などに取り組んでいる有限会社ゴオレムは、処理した生ごみがほとんど残らない高速生ごみ処理機の見学会を開きました。

15日は伊那市上の原の伊那出張所で、高速生ごみ処理機の見学会を開き、県内を始め、東京や山梨から6社およそ20人が見学に訪れました。

高速生ごみ処理機はおよそ10分ほどで形が分からなくなるまで処理できることが特長です。

処理機の中に入っている、黒い石の粒は、天然鉱石を30種類ほどまぜてつくられたものです。

この粒の成分については企業秘密で現在特許申請しているということです。

この粒と生ごみを混ぜながら処理機の中を130度にすることで、最終的に生ごみは炭酸ガスと水に変わってしまうということです。

見学会に訪れた企業の社員らは、熱心に話を聞いたり、生ごみ処理機を写真に収めていました。 -

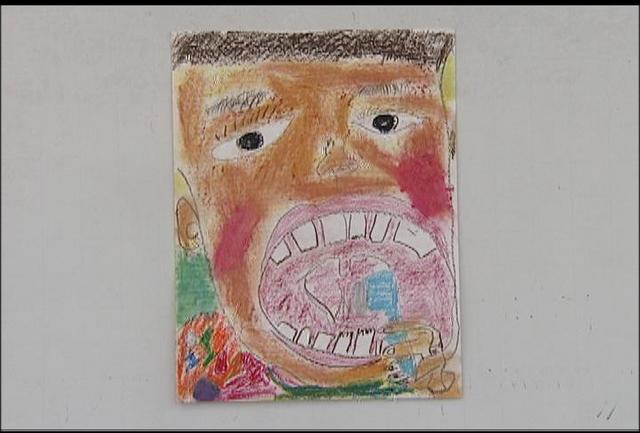

歯の衛生に関する図画、ポスター審査会

歯の衛生に関する図画、ポスターコンクールの審査会が15日、伊那市西町の上伊那歯科医師会館で開かれ南箕輪村南部小学校2年の石川遥大君の図案がポスターに採用されることが決まりました。

コンクールには上伊那の小中学校から、およそ800点が寄せられました。

審査の結果、南箕輪村南部小学校2年の石川遥大君の作品が、ポスターに採用されることが決まりました。

石川君の作品はポスターとして300枚用意され、上伊那の保育園や小中学校などに配られることになっています。 -

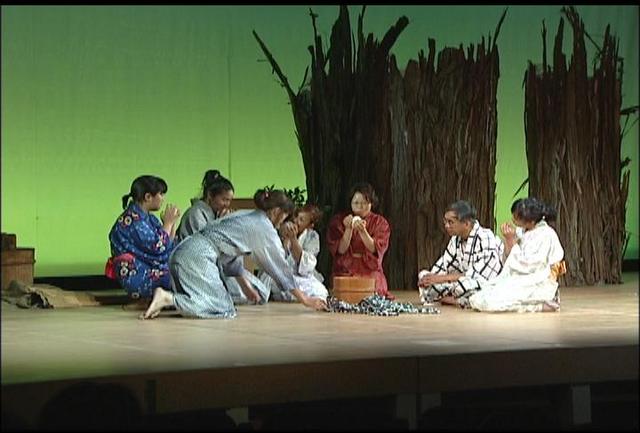

職業訓練受講者が演劇発表

ホームヘルパーの資格取得のため国の支援を受けながら学んできた受講生によるオリジナルの演劇発表が14日、箕輪町文化センターで行われました。

受講生は3月から資格取得のため専門知識などを学ぶ一方で同じ道を歩もうとする者同志、一体感を高め、コミュニケーション能力をつけようと、演劇の練習にも取り組んできました。

1 4日はその集大成として、発表会が開かれ、会場には受講生の家族など、およそ40人が集まり劇を鑑賞しました。

受講生は20代から40代までの男女18人でうち4人がブラジルなどの外国人です。

講習の合間に劇の台本を考えたり、練習をしてきたほか、舞台セットも自分たちでつくりました。

受講生らは、観客を前に堂々とした演技を披露していました。

ホームヘルパーの資格取得を目指していた受講生18人は、箕輪町の上伊那医療生活協同組合が運営する介護施設で実習などを行い専門知識を身につけてきました。

受講にあたっては、国の緊急人材育成・就職支援基金事業が活用され、受講期間中の生活費と受講費の支援を受けてきました。

6ケ月間の講習を終え全員がホームヘルパー2級の資格を取得したということで、今後は、介護分野での就職活動に役立てていくということです。 -

船形沢の復旧工事10月から再開

土砂崩れにより、濁った水が三峰川に流れ込むなどして問題となっている伊那市長谷の浦国有林にある船形沢。7月から復旧対策工事が行われる予定でしたが、作業道が滑落し、工事の着工が遅れています。

これは、南信地区の国有林に関係する市町村でつくる協議会の総会で、国有林を管理する南信森林管理署が報告したものです。

管理署では、土砂の流入を抑える工事などを行っていて、今年度は7月から、土砂崩れしている表面の部分が浸食しないよう、マットを敷く作業などを行う予定でした。

しかし、7月に降った大雨の影響で、現場に続く作業道が滑落し、資材の搬入と通勤ができなくなりました。

これを受け、南信森林管理署では、仮の作業道の設置を進めていて、今月中に完成する予定となっています。

工事の着工は2カ月ほど遅れていますが、南信森林管理署では、もともとの工期である来年1月中旬までの完成を目指すということです。 -

新宿区の小学生が森林を体験

自然の森を体験しようと、東京都新宿区の小学生が14日、伊那市のますみヶ丘平地林にある「新宿の森」を訪れました。

この日は、新宿区にある牛込(うしごめ)仲之(なかの)小学校の6年生46人がますみヶ丘平地林を訪れ、イワナのつかみどりなどを体験しました。

新宿区では、身近にはない自然を子どもたちに体験してもらうための取り組みを行っています。

そのうち、牛込仲之小学校では、伊那市が新宿区に無償で貸し出しているますみヶ丘平地林内の「新宿の森」を去年から訪れています。

子どもたちは、この森を管理する「伊那谷森と人を結ぶ協議会」のメンバーに教わりながら、つかみどりしたイワナを自分たちでさばき、塩焼きにしました。

また、間伐材を使ったネームプレート作りにも挑戦していました。

伊那谷森と人を結ぶ協議会代表の稲辺謙次郎さんは、「都会の子どもたちには、実体験を通して自然の素晴らしさを感じてもらいたい」と話していました。 -

ベンチセット販売

今月23日に伊那市高遠町で燈籠祭りが開かれます。

伊那市は祭りをゆっくり楽しんでもらおうと商店街にベンチセットを設置します。

このベンチセットは伊那市が予約販売を行っているもので、祭り終了後に、購入者が持ち帰ることができます。

ベンチセットの販売は、巡行する高遠ばやしと山車をゆっくり見物してもらおうと初めて企画したものです。

ベンチは間伐材をつかった机と椅子のセットで、地酒2本と缶ビール4本おやき4個などがつきます。

値段は1万5000円です。

限定20セットで14日現在10セットの申し込みがあるということです。 -

観光ボランティア丁石を見学

伊那市観光ボランティアガイドの現地研修会が14日開かれ、伊那市内などにある丁石をめぐりました。

研修会は、市民がおもてなしの心を持って観光客を案内できるようにと伊那市が開いているもので14日は、21人が参加しました。

観光ボランティアガイドは、市内の主な観光地や歴史、文化、自然などを学んだり現地に行って実習をしています。

14日は、伊那市坂下の常円寺を出発し、はびろ道沿いに置かれた丁石を見学しました。

案内人は、ボランティアガイド受講生で丁石に詳しい湯沢敏さんが務めました。

湯沢さんは「江戸時代仲仙寺までの道のりに、参拝までの道しるべとして置かれていた」と説明していました。

伊那市観光ボランティアガイドは研修会などで学んだ事を活かし今後、伊那市のイベントなどで県外から来た観光客を案内することになっています。 -

伊那街道を歩くイベント

身近な史跡をめぐる伊那街道を歩くイベントが12日、伊那市で開かれました。

これは、自分たちの住んでいる地域を見つめなおす機会にしようと山寺公民館が初めて開いたものです。

12日は地区住民24人が参加し、伊那市文化財審議委員の久保村覚人さんの案内で平安時代に名馬を集めて都へ献上したとされる御馬寄など伊那街道沿線を歩きました。

このうち伊那部宿では、町並みや旧井沢家住宅を見学しました。

参加者は「近くに住んでいても知らない事が多く良い勉強になった」と話していました。 -

上伊那の四季をテーマにした写真展

上伊那の四季をテーマにした写真展が13日から、伊那市の伊那合同庁舎で開かれています。

写真展には、上伊那8市町村の風景写真25点が展示されています。

写真展は24日まで伊那合同庁舎で開かれています。 -

西箕輪地区戦没者追悼式

伊那市西箕輪地区の戦没者追悼式が8日、伊那市の羽広公民館で行われました。

追悼式には遺族や、地区関係者などおよそ50人が出席しました。

例年は西箕輪地区の仲仙寺境内にある招魂碑の前で行われますが、雨のため近くにある羽広公民館で行われました。

追悼式実行委員長で、西箕輪社会福祉協議会の倉田隆会長は、「日本に平和憲法が生まれたのは尊い命を犠牲にした皆さまのおかげです。心から哀悼の意を表し感謝申し上げます。」とあいさつしました。

伊那市遺族会の小池要会長は「今の日本の繁栄は英霊の尊い礎の元に築かれたものであることを私たちは忘れません。」と追悼の言葉を述べました。

この日は遺族らが焼香をして地区の戦没者を追悼していました。 -

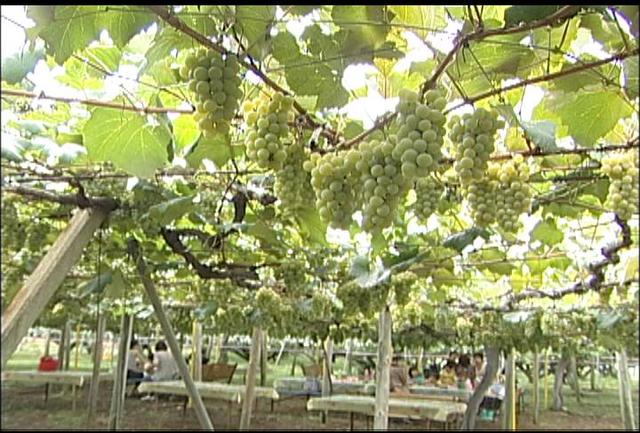

ぶどう狩り 雅秋園オープン

箕輪町福与の果樹園「雅秋園」が、13日から今シーズンの営業を始めました。

オープン初日となった13日は、早速、近隣市町村などから、親子ずれなど多くの人が訪れ、ぶどう狩りを楽しんでいました。

90アールの畑に、ナイアガラやデラウエア、コンコードなどが植えられていて、この3品種については、大人500円、小学生250円で、一日中ぶどう狩りを楽しめます。

今年は、霜の影響もなく良い出来ということです。

ぶどう狩りは、9月下旬までがピークで、園は10月10日頃まで開かれる予定です。 -

フェスティバルずっとそばに

箕輪町のソバを使った地域おこしイベント「フェスティバルずっとそばに」が12日、箕輪ダム下流の花の広場で初めて開催されました。

このイベントは、ソバを使った地域おこしを町全体に広げようと、町が初めて企画したものです。

このうち、絶叫コンテストでは、出場者がソバの花に囲まれた特設ステージで声の大きさ等を競いました。

家族への感謝の気持を木遣りで表現した、山梨県の小学6年生、斉藤多英さんが優勝しました。

この他に、会場では、町内のソバ打ち愛好者グループ5団体がそれぞれ自慢のソバをふるまいました。

訪れた人たちは、受付をすますと、専用の容器をもらい、それぞれテントを回り、食べ比べていました。

主催者によると、用意したおよそ500食のソバは、開始から2時間ほどで無くなったということです。 -

ふな取りどろんこ天国

箕輪町公民館松島分館が主催する「ふな取りどろんこ天国」が12日、箕輪町の田んぼで行なわれました。

このふな取りどろんこ天国は、7年前から毎年行われていて、今年は区民およそ100人が参加しました。

松島の有賀正信さんが、減反で休耕田となっている田んぼでフナを育てていて、フナ取りの機会を提供しています。

春先から育ててきたフナは4センチほどに成長していて、子ども達がドロだらけになって捕まえていました。

バケツいっぱいに取ったフナは水槽で飼ったり甘露煮にして味わうという事です。

松島分館では、地区の子供達の交流の場、親子が触れ合う機会を提供したいと話していました。 -

伊那市各地で敬老会

今月20日の敬老の日を前に12日、各地で敬老会が開かれました。

伊那市美原区では75歳以上のお年寄り100人が招待されおよそ50人が出席しました。

美原区は、昭和55年に美篶団地がつくられ入居が始まってから30年を迎えました。

30年を記念して今年の敬老会では、お年寄りに手造りの料理を味わってもらおうと様々な料理が並びました。

五平もちや鯉の煮付け、松茸のお吸い物などが振るまわれました。

お年寄りからは味が良いと好評でした。

12日は、ハープや琴の演奏も行われお年寄り達は楽しいひと時を過ごしていました。

美原区の中村袈裟治区長は「これからもお互いに声を掛け合って健康で元気に過ごして欲しい」と話していました。 -

自殺防止 街頭啓発運動

9月10日の世界自殺予防デーに合わせ、伊那保健福祉事務所は10日、伊那市内で自殺予防の街頭啓発を行いました。

街頭啓発では、職員6人がうつ病診断などが書かれた啓発用ポケットティッシュを配りました。

長野県がまとめた去年1年間の県内の自殺者数は527人で、原因の多くが健康や経済、家庭問題だということです。

伊那保健福祉事務所では、「問題を抱えている人がいたら、1人で悩まず気軽に相談に来てほしい」と話していました。 -

上農生が中病でナシや野菜販売

上伊那農業高校の生徒が8日、伊那中央病院で、学校で栽培したナシや野菜を販売しました。

8日は上農園芸科学科の生徒、15人が中央病院玄関前で、ナシや野菜を販売しました。

上農と中央病院は、近くに建物があることから、互いに連携し協力していこうと平成15年に協定を結んでいます。

ナシや野菜の販売もその一環として行われたもので、上農からの申し入れにより、中央病院が場所を提供しました。

販売したのはピーマンやナス、カボチャ、ゴーヤなどで、野菜は1袋100円、ナシは1袋300円と市価より安いことから、病院を訪れた人たちが次々と買い求めていました。

ナシの栽培では5月の連休中も生徒が人工授粉などの作業を行ったことや、袋かけにより害虫被害を防いだことなどから近年になく出来がよいということです。

用意した野菜24袋となし80袋は完売したということで、上農では今月下旬にも、ナシの販売を計画しています。 -

看板を考える集い

景観と共存できる看板のあり方を考える集いが、11日伊那市内で開かれました。

この日は、地元の景観育成事業関係者や、広告業者などが参加して、現地視察などを行いました。

これは、景観育成事業が活発に行われている伊那市で、看板のあり方について考えようと、信州伊那アルプス街道推進協議会が初めて開きました。

大きな看板が多く建てられているアクセス道路沿いや国道361号沿いをバスで回り、看板が景観に与える影響について考えました。

視察後に行われたパネルディスカッションでは、景観のために看板の撤去作業を行っている団体、広告業関係者や地元の景観育成事業関係者などが意見を交わしました。

「景観育成の上で広告看板は必要ないのでは」との意見に対し、広告美術塗装業協同組合の小坂保司さんは「景観にとって看板は邪魔なものだが、企業が生き残っていく上で必要なもの。簡単に撤去するわけにもいかない」と切り返していました。

これについて協議会の矢島信之さんは「景観にあった看板、目立ちすぎず配慮のある看板を検討して設置していくべき」と話していました。

協議会では、今回のシンポジウムを参考に景観と看板の共存について考えていきたいとしています。 -

上伊那賛助会の集い

シニア大学伊那支部のOBでつくる「上伊那地区賛助会」が、それぞれの活動を発表する「上伊那賛助会の集い」が7日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、上伊那地区賛助会の会員や現在シニア大学に通っている1、2年生、およそ270人が集まり、各クラブの代表がそれぞれの活動を発表しました。

上伊那地区賛助会には、現在、26のグループがあり、ボランティア活動や趣味の活動に取り組んでいます。

賛助会の集いは、活動の成果をそれぞれが発表する場となっていて、今年はシニア大学の在校生も参加しました。

そのうち、福祉施設などを訪問している「ほのぼのグループ」は、実際に施設で行っている手遊びを紹介し、「あまり肩を張らず、自分のできる範囲でやるのが私たちのボランティア。健康で元気で続けていきたい」と発表しました。

また、ロビーには各クラブの会員が制作した作品が並び、訪れた人を楽しませていました。

上伊那賛助会の唐澤定会長は、「賛助会に入会して、老後を楽しみながら健康を維持してほしい」と話していました。 -

大型生ごみ処理機利用 3分の1程度に留まる

ごみの減量を目的に伊那市が西箕輪の大萱団地で試験的に導入している大型の生ごみ処理機の利用が、当初の想定の3分の一程度に留まっています。

伊那市では、大型の生ごみ処理機を地区に無料で貸し出し、住民に共同で利用してもらうモデル事業を、一昨年の12月から大萱団地で実施しています。

当初の計画では、県営団地の67世帯を対象としていて、1日あたり、およそ28キロの生ごみが集まると想定していました。

しかし、思うように利用が伸びず、去年8月には対象世帯を広げましたが、現在、1日に集まる生ごみの量は平均で10キロ程度と、当初の想定の3分の一程度の処理量となっています。

市では、こうした現状について▽当初に想定した生ごみの排出規模が大きすぎたこと▽住民の生ごみを減量しようという意識が低いこと▽対象範囲が広すぎること竏窒ネどが影響していると分析しています。

市では、この結果をもとに、今後、現在より小型で、簡易的な生ごみ処理機の導入を検討していきたいとしています。 -

くくり罠の使用法DVDで全国発信

上伊那猟友会は、安全で効率的にシカやイノシシなどの有害鳥獣を捕獲できるとされる「くくり罠」の使用方法をDVDにして全国に発信します。

9日は、辰野町にある長野県営総合射撃場で会員がくくり罠の使用法を説明し、それをビデオ収録しました。

広域捕獲など先駆的な取組みをしている上伊那猟友会に、問い合わせが相次いでいることから、DVD制作を行うものです。

会員によりますと、近年、全国的に鳥獣捕獲をする人の高齢化が進む中で、銃より安全、手軽で効率的な「くくり罠」が注目されているということです。

上伊那猟友会では「くくり罠」とセットでシカを追い込む捕獲方法を検討していて、伊那市高遠地区で行ったテストでは、80の罠で39頭を捕獲しました。

竹入正一会長は「罠とセットにした追い込みは、全国に発信できるモデルになる」と話しています。

収録したDVDは、9月中に完成し、鳥獣被害に悩む全国の自治体などに販売する計画です。 -

天竜橋 10月19日に供用開始

5日の伊那市議会一般質問で白鳥孝市長は、伊那市福島と南箕輪村北殿に架かる新しい天竜橋について、10月19日に開通式を行い供用を開始する事を明らかにしました。

新天竜橋は、大雨により橋脚が沈下した旧天竜橋にかわり、現在は、暫定措置として、時間限定で歩行者のみ通行可能となっています。 -

大地震防災訓練 南箕輪村の各区で一斉に

大地震を想定した防災訓練が5日南箕輪村の各区で一斉に行われ、地域の自主防災会を中心に緊急時の対応を確認しました。

午前8時30分、震度6強の地震発生を想定して村内全域でサイレンが鳴りました。

このうち中込区では、区民の避難訓練に合わせて、災害時に一人では避難できない高齢者など要援護者の、避難誘導訓練も行われました。

中込区では、現在11世帯、11人が要援護者として登録されていて、万が一の時は、隣り近所で助け合いながら避難する体制がとられています。

区民らは、車イスなどを使って要援護者を避難所まで誘導していました。

このあと、子供や女性が消火訓練を行いました。

中込区の自主防災会は、H15年に発足しました。災害時に物資の輸送が途絶える事を想定して、区の190世帯400人分の1日分の食糧も備蓄しているという事です。

自主防災会の池上忠人会長は、「自分たちの区をみんなで守ろうという意識を常日頃からもってもらいたい」と話していました。 -

料理コンテスト優勝メニューを提供

伊那青年会議所が地元の小中学生を対象におこなった料理コンテストの優勝メニューが5日伊那市の山荘ミルクで提供されました。

この日は、料理コンテスに参加した子供達が山荘ミルクでの職場体験をかねて一般のお客さんに料理を提供しました。

コンテストは、今年7月、子供達に人と関わり合う力を養ってもらおうと伊那青年会議所がおこなったもので、小学2年生から中学3年生までの5つのチームが参加しました。

優勝したメニューは、サケとチーズの春まき、ロールキャベツ、キンピラ、水菜のサラダ、グリーンピースおにぎりのセットで、コンテストでアドバイザーとして参加した山荘ミルクの向山美絵子さんがアレンジしました。

伊那青年会議所では、子供同士はもちろん知らない人ともかかわりあい、協力する事の大切さを学んで欲しいと話していました。 -

南アルプス林道バス 利用増加

伊那市長谷の戸台口から北沢峠を結ぶ市営南アルプス林道バスの利用が、8月末現在で、去年より、およそ2千200人増加したことが分かりました。

バスを運営する南アルプス林道管理室によりますと、今年8月末までの林道バス利用者の数は、2万6千590人で、去年の2万4千380人より2200人ほど増加しました。

管理室では、天候に恵まれたことが大きく影響したと見ています。

9月に入ってからは、平日の利用が落ち着いてきたものの、18日からの連休には、ETC効果で利用が増えると見込んでいます。

また、10月は紅葉を見に訪れる人がいて、すでに予約も入っているということです。

南アルプス林道バスの今シーズンの営業は、11月上旬までとなっています。

42/(水)