-

消費者の会がリフォーム講習会

いらなくなった布を再利用しようと、リフォーム講習会が10日、伊那市の伊那公民館で開かれた。

使用しなかったハンカチ、洋服を作った後の端切れ、

何度も使った手ぬぐい。これらはもう、いらなくなった布。

約20人の参加者がこれらの布を持ちより、布マスクなどの作り方を教わった。

講習会は、使えるものは再利用して、ごみを減らしてもらおうと伊那市消費者の会が開いた。

参加者は、いらなくなった端切れを型に合わせて切り抜き、ミシンなどで縫い合わせ、ゴムを通してさまざまなマスクを作っていた。

講習会は16日と25日にも開かれる予定。 -

知的障がい者による作品展「チカクニアルセカイ」

県内外の知的障がい者による作品展「チカクニアルセカイ」が、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

これは、障害のある人が日常生活の中で描いた作品の表現そのものの面白さを紹介しようと、障がい者福祉施設などが企画した。

展示しているのは、上田市をはじめ東京や新潟で活動している作家7人。

さまざまな引き出しのついたピンク色の箱や数字が描かれたトラックの写真、文字で埋めつくされたフリーペーパーなど会場には約100点の作品が並んでいる。

また7日には関連イベントとして、カッティングシールを米袋に貼ってしおりやストラップをつくるワークショップが予定されている。

この知的障害者による作品展チカクニアルセカイは21日まで。 -

劇団ひとりの母が講演

お笑い芸人劇団ひとりの母・川島育子さんの講演会が6日、伊那市のJA上伊那本所で開かれた。

川島さんが、忙しい時代に心のゆとりをもって楽しく生きるために何が必要かをテーマに講演した。

講演会は、JA上伊那が女性を対象に行っている教室の一環で開かれたもので、今回は一般にも公開された。

川島さんは、元日本航空の国際線客室乗務員で、退職後は、3人の子供を育てあげた経験を活かし、マナーや子育てのセミナーを各地で行っている。

川島さんは、人生を豊かにする心のゆとりを持つためには、準備と対策が必要だとして、そのためには尊敬する人の行動・考え方を真似してみる「学び癖」、脳と心を磨く「考え癖」、良い事はすぐに実行する「即行動癖」の3つの癖づくりが大切竏窒ニ話していた。 -

革の表紙で手帳作り

革を使ってオリジナルの手帳を作る教室が6日、伊那市の高遠町図書館で開かれた。約20人が参加し、手帳作りに挑戦した。

これは、地域の人たちに図書館に親しんでもらおうと高遠町図書館が開いた。

参加者はまず、何枚もの紙を折りたたみ、手帳の中身を作った。

次は針と糸を使ってカバーとなる革に縫い付ける作業で、糸を継ぎ足しながら少しずつ紙を縫い付けていくと、だんだん手帳らしくなっていった。

最後に、紙の部分をはさみで切り分け、ボタンを付けて完成した。 -

伊那警察署09年遺失物状況まとまる

伊那警察署は昨年1年間の落し物などの状況を発表した。

それによると、届け出のあった落とした現金の総額は約1856万円となっている。

届け出のあった落し物のうち一番多かったものは、証明書やカード類で3999点、次いで財布が790点、携帯電話が394点となっている。

現金の総額は約1856万円で、そのうち落とし主に戻されたのは約429万円だった。

また一度に落とした現金の最高金額は90万円だった。

ほかに拾った現金が届けられた総額は約630万円で、一昨年と比べて100万円ほど、率にして14.3%減少していて、伊那署では不況が影響しているのではないか竏窒ニ話している。 -

子育て支援センターで入園前の心の準備講座

伊那市の富県子育て支援センターで5日、保育園や幼稚園の入園に向けた心の準備についての講座が開かれた。

今年の4月から保育園や幼稚園に子どもが通う母親14人が参加した。

元保育園園長の酒井和子さんが話をした。

酒井さんは、入園して最初のうちは、お母さんと離れるため泣く子どもがいることを話し、「お母さんが割り切ってバイバイしたほうが、子どもは納得して園に入りやすくなります」と説明した。

また、「子どもに大丈夫だよと話して安心させて送り出してほしい」とも話していた。

参加したある母親は、「最初は子どもが泣いても、園に慣れていくことが分かったので少し安心しました」と話していた。 -

交通事故防止コンクール ポスター部門

大明化学工業の大沢さん 最優秀賞

交通安全への意識を高めるヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールのポスター部門で、南箕輪村にある大明化学工業の大沢美己さんの作品が最優秀賞を受賞した。

3日に伊那警察署で表彰状の伝達式があり、依田公雄署長から大沢さんに賞状が手渡された。

このコンクールは、県安全運転管理者協会が県内企業の若手社員を対象に交通安全への取り組みを審査する。

34点の出品があった中から最優秀となった大沢さんの作品は、運転手がお酒を進められて困っている様子を擬人化したパンダで表現している。

大沢さんは「飲酒運転は当然良くないし、お酒を勧める人にも罪がある」と話し飲酒運転撲滅を呼びかけていた。

コンクールではほかに信英蓄電器箔、伸光製作所、大明化学工業、NTN長野製作所の4社が優秀クラブに選ばれている。 -

南箕輪村消防団が危険予知訓練

南箕輪村消防団は、公務災害を防ぐため、幹部を対象とした危険予知訓練を3日村民センターで行った。

この日は、来年度幹部となる予定の40人ほどが参加した。

南箕輪村消防団では、過去5年間に7件の公務災害が発生している。

打撲など軽いものがほとんどだが、骨折も1件あり、重大な事故につながる前に、危機管理をしていこうと、今回初めてこの訓練を行った。

この危険予知訓練、S-KYTは、イラストを使って、災害現場で想定される危険を把握し、対策を立てるというもの。

S-KYTではまず、指をさして安全を確認する「指差し呼称」を繰り返し行った。

また、訓練を行う前にリーダーが、団員の顔色を見ながら健康チェックを行っていた。

S竏狸YTでは、ホースを延長しているイラストを見ながら、どのような危険が考えられるかをワークシートに書き込んだ。

団員らは、実際の活動を思い浮かべながら、より具体的な危険性などを出し合っていた。

南箕輪村消防団では、先を読んで行動することで事故をなくし、更に住民から信頼の得られる消防団にしていくという。 -

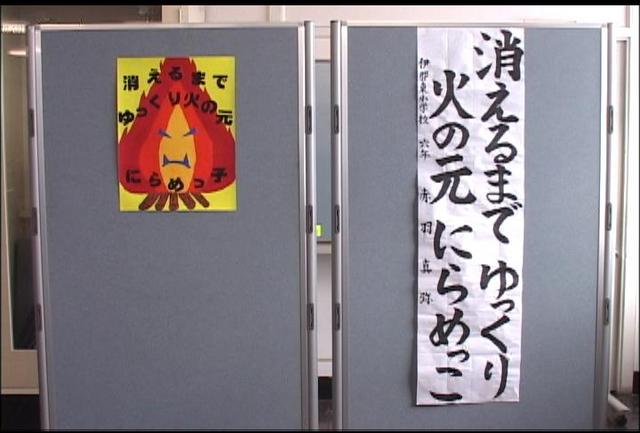

小学校防火作品の入賞作品決まる

伊那防火管理協会が小学4年生から6年生を対象に募集した火災予防に関する防火ポスターなどの最優秀作品が決まった。

1日、伊那公民館で審査会が行われ、ポスターの部の最優秀賞には、応募219点の中から、伊那小学校5年の片桐大輝君の作品が選ばれた。

書道の部は、応募166点の中から、伊那東小学校6年の赤羽真弥さんの作品に決まった。

作文の部は、応募136点の中から、伊那小学校6年の唐澤佑季さんの「早く火を消して!」が選ばれている。

ポスターと書道の入賞作品は、3月1日から7日の春の火災予防週間中に、伊那市役所市民ホールに展示される。 -

柘植伊佐夫講演会

伊那市出身でNHK大河ドラマ「龍馬伝」のスタッフとして活躍している柘植伊佐夫さんの講演会が2日夜、伊那市役所で開かれた。

柘植さんは伊那市山寺出身の50歳で、現在東京でヘアメイクなどの会社を経営している。

柘植さんは現在放映中のNHK大河ドラマ「龍馬伝」の人物デザイン監修として、出演者全員の衣装やかつら、メイクの仕方などを決める仕事をしている。

約180人が集まった講演会で、柘植さんは「人物デザインの監修という仕事をNHKの部外者である自分が担当できることは奇跡的なこと。今後この分野の可能性を広げていくという意味で責任は重い」と話していた。

柘植さんはほかに、アメリカのアカデミー賞でオスカーを獲得した映画「おくりびと」でも、ヘアメイクなどに関するディレクターとして活躍した。

柘植さんは総合学習の時間をいち早く取り入れた伊那小学校の出身で、取材に対し「今の自分のベースとなっているのは小学校時代だと思う。自分で考え創りだす学習は役に立っている」と話していた。 -

節分 各地で豆まき

3日は節分。各地の寺などで厄を追い払おうと豆まきが行われた。

伊那市高遠町の蓮華寺では、今年厄年にあたる人や年男年女ら9人が、無病息災や家内安全を祈っていた。

本堂には、厄除けに訪れた人の家族や親せきら約100人が集まった。

長谷川湛道住職の読経が終わると恒例の豆まきが行われた。

本堂に集まった人たちは、福を招きいれようと、投げられた豆や菓子などを拾い集めていた。 -

三峰川河川内樹木伐採

河川環境の保全に取り組んでいる市民団体三峰川みらい会議は31日、伊那市高遠町小原の三峰川河川敷で樹木の伐採を行った。会員や一般など60人が参加した。

みらい会議では、外来種のニセアカシアを取り除くことで、昔ながらの川の景観を取り戻そうと、毎年この時期に伐採作業をしていて今回で5回目。

伐採したニセアカシアは、参加者が持ち帰って薪にできるよう、短く切断された。

みらい会議の織井秀夫代表は、「昭和30年代に見られたような川本来の姿を取り戻したい」と話していた。 -

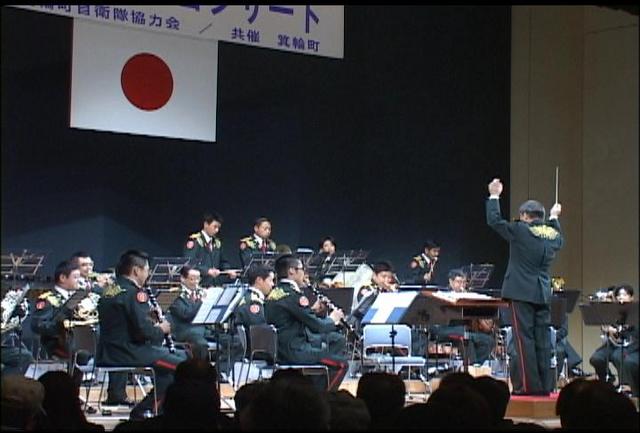

自衛隊がふれあいコンサート

陸上自衛隊第12音楽隊のふれあいコンサートが31日、箕輪町文化センターで行われた。

コンサートは、箕輪町自衛隊協力会が2年に1回開いていて、今回で6回目。

陸上自衛隊第12音楽隊は群馬県が活動の拠点で、関東や中部地方を回って演奏会を開いている。

31日は、行進曲やポップスなど13曲を披露し、信濃の国では、会場も一緒になって唄った。

箕輪町自衛隊協力会の市川治實(はるみ)会長は、「地域の安全を守る自衛隊の活動を知ってもらう、良いきっかけになったと思う」と話していた。 -

大雪注意呼びかけ

長野地方気象台は、1日夕方から2日未明にかけて伊那地域は大雪となるとみて、車の運転など注意するよう呼び掛けている。

長野地方気象台によると、伊那地域は1日午後6時からの24時間の積雪量を15センチと予想している。

ただ雪は2日未明には止むという。

路面の凍結による車の事故や農作物が被害にあわないよう注意を呼び掛けている。 -

子ども心のフォーラム

健全な子どもの育成について学ぶ、子ども心のフォーラムが30日、伊那市役所で開かれた。会場には教育関係者や保護者ら約50人が集まった。

新潟県の児童自立支援施設、新潟学園の武井恒美園長が「子どもたちの未来を拓く」と題し講演した。

武井さんは、0歳から3歳までの期間が子どもの発達で最も大事な時期と話し「この時期は脳の7割が形成される大事な時期。愛情ある言葉、眼差しを注ぐことが大切」と説明した。

また、子どもが「嘘」を覚える4歳頃と、「秘密」を持つようになる9歳を発達の節目として、「非行の誘惑に負けないためには、家族間での会話が不可欠」と話していた。

武井さんは「日常のちょっとした変化を見逃さないためにも、家族団らんの時間を大切にしてほしい」と呼びかけていた。 -

振り込め詐欺対策強化月間で啓発

2月は振り込め詐欺総合対策強化月間。初日の1日は、伊那警察署などが大型店入り口で注意を呼びかけた。

伊那警察署管内2カ所の大型店で啓発活動が行われ、

このうち伊那市内の大型店では、伊那少年警察ボランティア協会が協力し、買い物客に広報用ティッシュと啓発チラシを配った。

長野県警は、2月を振り込め詐欺総合対策強化月間と定めている。

伊那警察署では、街頭啓発のほか、高齢者宅を訪問して注意を呼び掛ける予定。

伊那署管内の去年1年間の振り込め詐欺の被害は0件で、今年も、これまでに被害は起きていないという。 -

みはらしファームで豆まき

伊那市西箕輪のみはらしファームで31日、節分の豆まきが行われた。

登場したのは、去年、世間を困らせた11体の鬼。大勢の感染者を出した「新型インフルエンザ鬼」、去年に続き今年も登場「不況招きネコ鬼」、農作物の成長を脅かす「台風鬼」や「日照不足鬼」など、すべての鬼が出そろうと、集まった人達は一斉に豆をぶつけ退治していた。

みはらしファームでは、開園当初から毎年節分の豆まきを行っていて、今年で10回目になる。

今年は10周年を記念して、例年よりも多めに商品を用意した宝投げも行われた。 -

天満宮改築完成式

伊那市西春近の山本公民館西にある天満宮の新しい祠が完成し31日、山本区の住民が集まり、完成式が行われた。

天満宮の新しい祠は、これまで使われていたものが老朽化したことから新しく作り直した。

祠は、学問の神様とされる菅原道真を祭っていて、山本区では毎年1月に子供たちが集まって学問の成就を願う「天神様」の行事が行われる。

これまで使っていた祠は、昭和27年に造られていて、老朽化が進んでいたことから、区の有志3人が新しいものを寄進した。

寄進した3人のうちの一人、平澤信助さんは「立派なものができてうれしい。子供達にも伝統を守ってもらい、元気に育って欲しい」と話していた。 -

炭焼き体験会

伊那市富県の炭焼き愛好家でつくるたかずや炭の会は30日、炭焼き体験会を開いた。市内外から11人が参加し、会のメンバーから炭焼きについて教わった。

たかずや炭の会では、炭の大切さや炭焼きの楽しさを知ってもらおうと毎年炭焼き体験会を開いている。

炭焼きは窯に薪を入れてから出すまでに1週間近くかかるということで、この日は出来上がった薪を取り出す作業と、新しい薪を詰める作業が行われた。

インターネットで企画を知り、東御市からやってきた森澤光昭さんは、メンバーから炭焼きのポイントを教わりながら作業をしていた。

たかずや炭の会の板山芳弘会長は、「みんなで話をしながら楽しくやるのが炭焼き。その楽しさを少しでも感じてもらえたら嬉しい」と話していた。 -

陶房木賊作品展

伊那市御園の陶芸教室、陶房木賊の生徒による作品展が31日まで、いなっせ2階の展示ギャラリーで開かれている。

会場には陶芸を学んでいる90人の作品約そ500点が並んでいる。

教室では、湯呑みや皿だけでなく、人形や重箱など、自由に作品づくりをしている。

会場に並んだ作品の中には、器の下が足の形になったものや、光を取り入れたものなども並んでいる。

講師の伊藤真一さんは、「たくさんの個性が並んでいるので、会場で何か刺激を受けてもらえたら嬉しい」と話していた。 -

子ども地球サミット応援団発足

会員を募集

今年の夏に南箕輪村で開催予定のイベント「子ども地球サミット」の応援団が29日夜、発足し、応援団ではサミットのサポートなどをしてくれる会員の募集を始めた。

南箕輪村の味工房で発足式が行われ、唐木一直村長やサミットに2008年から出演している元宝塚歌劇団の但馬久美さんら約50人が参加した。

子ども地球サミットは、子供達がエコの大切さを発信していこうと2008年から南箕輪村などでスタートした。

応援団は、地域全体でイベントを盛り上げるための会員組織で、団長は但馬久美さんが務める。

サミットを企画・運営するトリニティーでは、会員数1000人を目指したい竏窒ニし、多くの参加を呼びかけている。 -

倉科照子さん絵手紙年賀状展

伊那市内で絵手紙教室の指導にあたっている倉科照子さんは、八十二銀行伊那市駅前支店で絵手紙年賀状展を開いている。

日本絵手紙協会の公認講師として活躍している倉科さん。

会場に並んでいるのは、日ごろから絵手紙を通して交流のある北は北海道、南は沖縄までの人から今年届いた年賀状500点のうちの230点。

今年の干支、寅をモチーフにしたものが多く、個性あふれる様々な年賀状が銀行を訪れた人を楽しませている。

諏訪の知り合いからは、御柱を題材にしたものも届いた。

日本記念日協会は、今年初めてフミの語呂合わせで2月3日を絵手紙の日に決定。

倉科さんは、絵手紙の良さを多くの人に知ってもらいたいと話している。

倉科さんが今年書いた年賀状は、500枚。そのうちの300枚は、一枚一枚手描きだったという。

この年賀状展は、2月19日まで八十二銀行伊那市駅前支店で開かれている。 -

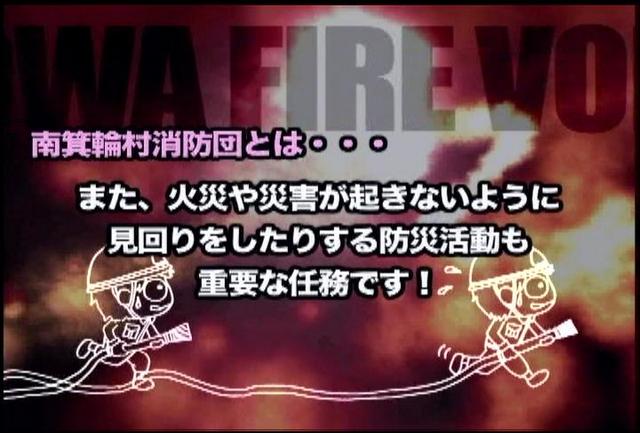

【カメラリポート】団員制作の映像で活動PR

団員の確保が課題となっている消防団。そんな中、南箕輪村消防団では活動をPRする映像を制作した。

-

クリスマスローズ咲き始める

伊那市西箕輪にある花の直売所「はなまるファーム」では、冬から春にかけて咲く花、「クリスマスローズ」が咲き始めている。

現在、ハウスの中にあるおよそ200鉢のクリスマスローズが、一斉に咲き始めている。

クリスマスローズは花が2、3カ月咲き続けるほか、花が落ちないことから、「合格の花」としても人気があるという。 -

りんご学習感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生が28日、リンゴ学習でお世話になった地元農家などを招いて感謝の会を開いた。

この日は4年生およそ50人が、リンゴ学習でお世話になった地元の農家、伊藤一路さん、豊子さん夫妻などを迎え、感謝の会を開いた。

4年生は去年の4月から、伊藤さんの畑でリンゴの栽培を体験させてもらい、自分たちが食べている食べ物がどうやって育てられているのかを学んできた。

感謝の会で児童らは「僕たちが普段食べているリンゴは大変な作業をしてできているんだなと思った」「収穫は大変だったけど、いい経験ができた」などと発表した。

また、伊藤さんたちを交えてトランプ遊びを楽しんだ。 -

女団連がタオルなどを寄付

伊那市女性団体連絡協議会は、会員に呼びかけ集めた古布や未使用タオルなどを市社会福祉協議会に寄付した。

伊那市女性団体連絡協議会では、年度当初から会員に呼びかけ、古布や未使用のタオルなどを集めてきた。

この日は、各女性団体の代表など13人がタオルなどの仕分けを行ったあと、伊那市社会福祉協議会へ寄付した。

今回送られたのは、タオル200枚に、古布155キロ分。

古布は使いやすいように30センチ四方に切り分けられている。

伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は「大変ありがたい。各施設で活用させていただきます」と感謝していた。

このタオルなどは、市内の福祉施設で活用されるという。 -

上伊那医師会 会長に北原敏久さん

上伊那医師会は25日夜、伊那市で臨時総会を開き、新しい会長に伊那市高遠町の北原内科院長の北原敏久さんを選出した。

上伊那医師会では2年に1回臨時総会を開き役員を選出している。

3月31日の任期満了に伴い、上伊那医師会の新しい会長や副会長などを選出した。

会長は伊那市高遠町の北原内科の院長北原敏久さん。 副会長は伊那市西町の野沢医院の院長野沢敬一さん、伊那市東春近の河野医院の院長河野宏さんの2人に決まった。

上伊那医師会の役員任期は2年。 -

コハクチョウ飛来

伊那市東春近車屋の田んぼで26日、冬の使者コハクチョウの姿が見られた。

田んぼでは、コハクチョウの若鳥11羽が落ち穂をついばんでいる姿が見られた。

日本野鳥の会伊那支部の星野和美支部長によると、伊那へのコハクチョウの飛来は数年に1回あるということだが、見ることができるのは天竜川が主で、田んぼで落ち穂をついばんでいる様子は珍しいという。

コハクチョウのいる田んぼの道路沿いでは、近くの人や写真愛好家らがその姿をカメラに収めていた。

そのうちの一人、日本野鳥の会伊那支部の井上治さんが、この冬初めてコハクチョウを確認したのは今年の正月ということで、思わぬ冬の使者の来訪を喜んでいる。

井上さんによると、11羽全てのコハクチョウの首から羽にかけてが黒っぽいことから、これらは若鳥の群れだという。

井上さんは「エサとなる落ち穂が、一帯にまだ残っていることから、まだしばらくの間はコハクチョウの姿を楽しめるのではないか」と話している。 -

文化財防火デー 長谷の熱田神社で消防訓練

26日は、文化財防火デー。

伊那市では火災から重要文化財を守ろうと訓練が行われた。

文化財防火デーは昭和24年1月26日、奈良の法隆寺で火災が発生し、壁画が焼けて壊れたことを受け、昭和30年に定められた。

国の重要文化財に指定されている伊那市長谷の熱田神社で、高遠消防署の署員や地元の関係者15人が参加し訓練が行われた。

訓練は、焚き火が風にあおられて境内の木が燃え、建物に燃え広がる危険があるという想定で行われた。

到着した署員たちは木や建物を目がけ放水をしていた。

高遠町消防署の蟹沢昭二署長は、「伊那市には国指定の文化財が7カ所ある。これら文化財を住民や管理する施設などと協力し災害から守る体制を作っていきたい」と話していた。 -

初午に向けわら馬づくり

伊那市東春近の田中豊文さんは、2月1日の初午に向けて縁起物のわら馬作りをしている。

初午は2月始めの午の日で、牛馬の安全や五穀豊穣を願う。

田中さんは20年ほど前から独学で、わら馬を作っている。

自宅の敷地内にある工房には、所狭しと出来上がったわら馬が並べられている。

はざかけをして乾燥させたわらを、手編みで馬の形にし、最後に背中部分に赤い布を付けて完成させる。

雄はりりしく、雌は草を食べている所を表現したという。

わら馬は雄雌セットで40組作るということで、作業は今がピーク。

出来あがったわら馬は、地区の寝たきりのお年寄りたちに贈るという。

42/(水)