-

三日町保育園児が地震体験

箕輪町三日町保育園の年少から年長の全園児が19日、地震体験車に乗って地震の揺れを体験した。

東海地震などを想定した最大で震度7の揺れが起こり、園児は体を大きく揺られ、机の足にしっかりとつかまっていた。 -

箕輪陶芸研究会寄付

陶芸愛好家でつくる箕輪陶芸研究会は、チャリティーバザーの収益金を16日、箕輪町に寄付した。

研究会の大槻隆会長が、平澤豊満町長に寄付金を手渡した。

研究会は、10月3日と4日に町内で開いた作品展の会場で、チャリティ竏茶oザーを行った。

今回はその収益金の全額6万4810円を寄付した。

バザーでは、会員が作った食器や一輪挿しなど約150点が完売した。

寄付は5年以上続いていて、大槻会長は「町の福祉に役立ててほしい」と話していた。

平澤町長は、「有効に活用させてもらいます」と感謝していた。 -

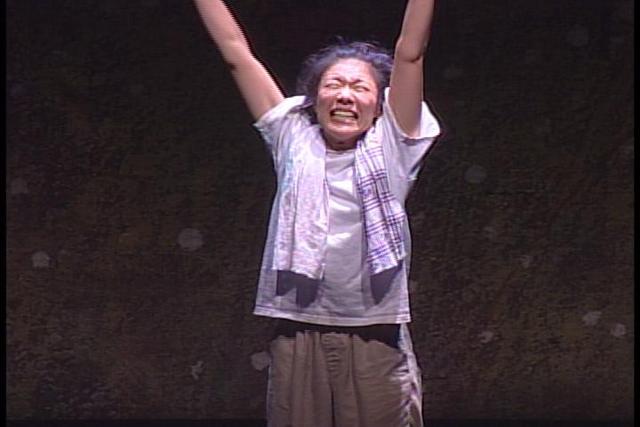

釈迦内柩唄公演

千回を目指して全国各地で公演している東京の劇団「希望舞台」による「釈迦内柩唄」の公演が15日、伊那市のいなっせで行われた。

伊那公演は、市民でつくる実行委員会が中心となって実現したもので、昼の部、夜の部と2回の公演が行われた。

釈迦内柩唄は、戦後の時代、秋田県の火葬場の娘として生きるふじ子の物語。

戦争に行って帰って来ない兄、家業を嫌い家を出た姉に代わり、ふじ子は火葬場を継いだ。

回想シーンでは、追われてきた朝鮮人を囲み、家族で過ごしたひと時のことを思い出す。

ふじ子は、世間からは忌み嫌われる家業を継ぎながらも、人の死に携わる中で、さまざまなことを感じていく。 -

第23回行者そば祭り

「行者そば」を味わう行者そば祭りが18日、伊那市荒井区内の萱で行われた。

祭りは、この地域を行者そば発祥の地として活性化させるため行われていて、今回が23回目。

市内外から多くの人が訪れ、秋空の下でそばを味わった。

行者そばは、昔、修行に向かう途中の行者が内の萱でもてなしを受け、そのお礼に種を置いていき、地域の人が大事に守り育てたものだと言われている。

現在では、地区内でそばを作る人も減ってきているということで、祭りでは、広く伊那地域でとれたそばを使っている。

この日は、約2千食のそばが用意され、訪れた人たちは、打ちたてのそばを味わっていた。

市内から訪れたある家族は、「食べ慣れているそばだが、紅葉を見ながら食べるとまた一味違っておいしいです」と話していた。 -

米の道・権兵衛峠を歩こう

伊那から木曽へと馬で米を運んでいた時代をしのぶイベント「米の道・権兵衛峠を歩こう」が18日行われ、県内外から約300人が参加し、紅葉を眺めながら権兵衛峠周辺を歩いた。

このイベントは、権兵衛峠を通り米を運んだ江戸から明治時代にかけての様子を再現しようと行われている。

背中に米俵を背負った馬が先頭を歩き、それに続いて参加者が歩いた。

参加者は、峠の頂上を目指すコース、頂上を越えて木曽まで行くコースなど3つのコースに分かれて歩いた。

天候にも恵まれ、参加者は色づき始めた木々を眺め、秋の休日を楽しんでいた。 -

まちの駅セミナー

地域住民や観光客が気軽に立ち寄れ、情報などを得ることができる施設「まちの駅」について理解を深めてもらおうと19日、伊那市の伊那商工会館でセミナーが開かれた。

セミナーには、商店主、市や県の関係者ら約30人が参加した。

講師を務めたNPO法人地域交流センターの遠藤あおいさんは、全国のまちの駅を取りまとめる活動をしている。

遠藤さんによると、まちの駅とは、案内人が常駐し、立ち寄った人が休憩や地域情報を得ることができる場所。

遠藤さんは、「まちの駅は、既存の施設の一部を利用し気軽に始められる。地域に複数の施設があれば、情報共有することで相乗効果が生まれ、地域の活性化にも繋がる」と話していた。

また運営については、「遊び心を持ち接することが、訪れた人も楽しく帰れる。身の丈にあったおもてなしをすることが大切」と呼びかけていた。 -

西駒山荘荷下げ

伊那市営西駒山荘の今シーズンの営業が終了し19日、ヘリコプターによる荷下げ作業が行われた。

午前7時から荷下げが行われ、西駒山荘の営業期間中に使ったシーツやバッテリーなどが運ばれた。

西駒山荘は今シーズン、7月11日から今月12日までの94日間営業し、西箕輪中学校の集団登山など446人が訪れた。

営業日数は、去年より11日間短かったが、8月下旬から天候に恵まれたこともあり、利用者は64人の増となっている。

小屋は冬の間、避難小屋として開放される。 -

新型インフルエンザで学級閉鎖広がる

伊那市と南箕輪村の小中学校9校と市内の保育園で、新型インフルエンザへの感染とみられる児童らが規定数を超えたため、学年・学級閉鎖、休園の措置がとられている。

学年閉鎖になるのは、長谷小学校の5年生全1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は14人中4人で、学年閉鎖期間は19日から23日まで。

高遠小学校は、6年生全2クラス。児童数は52人中6人で、期間は19日から24日まで。

学級閉鎖になっているのは、伊那東小学校の6年生4クラスのうち1クラス。児童数は31人中4人で、学級閉鎖期間は19日から23日まで。

美篶小学校は、3年生2クラスのうち1クラス。児童数は28人中5人で、期間は19日から23日まで。

伊那小学校は、3年生4クラスのうち1クラス。児童数は29人中6人で、期間は20日から23日まで。

東部中学校は、2年生7クラスのうち2クラス。生徒数は77人中8人で、期間は19日から23日まで。

西箕輪中学校は、1年生2クラスのうち1クラス。生徒数は31人中6人で、期間は20日から23日まで。

南箕輪小学校は、5年生4クラスのうち1クラス。児童数は32人中4人で、期間は19日から23日まで。

南箕輪中学校は、3年生4クラスのうち1クラス。生徒数は37人中8人で、期間は19日から23日まで。

伊那市の手良保育園は、全園児対象に休園となる。期間は20日から25日まで。ただし、家庭で保育ができない家庭では、手良保育園で緊急保育を実施する。 -

池泉堂文化サロンお披露目で井月講演会

井月ゆかりの品鑑定も

伊那市富県南福地の旧酒井医院の建物を利用した、池泉堂文化サロンのお披露目記念講演会が17日、開かれた。

池泉堂文化サロンはもともと医院として使われていたが、移転に伴って空き家となっていた。

今回地区住民で作る文化団体池泉堂文化サロンが社交場として利用していこうと、お披露目講演会を企画した。

第1回記念の今回は建物や地域にゆかりのある人についてという趣旨で、「富県と井上井月」という演題で講演が行われた。

地区住民約20人が会場を訪れ、講演に耳を傾けた。

講師は井上井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが務め、富県について書いた井月の句や日記を紹介した。

竹入さんは、駒ヶ根市から火山峠を越えて富県を訪れた井月が金峰寺に寄り食事を頼んだが、住職が忙しく食べさせてもらえなかった。その後美篶に向かったが橋が崩れていて渡れなかった竏窒ニいうエピソードが書かれた日記を披露した。

また講演の後には井月ゆかりの品の鑑定が行われた。

主催した池泉堂文化サロンの一人は「井月がふらりと立ち寄っても快く受け入れた先祖の人たちの心の広さを勉強することができた」と話していた。 -

水仙の里づくりで球根植え

箕輪町の福与城址を守る会は17日、城の跡地に水仙の球根3500個を植えた。

会のメンバーや地区住民、箕輪南小の児童ら約50人が集まった。

会では5年かけて福与城址を水仙の里にしようと3年前から城の跡地に水仙の球根を植えている。

植えた球根は、箕輪町出身で東京都在住の藤沢進さんから寄付された。

藤沢さんは福与城の城主だった藤沢頼親の子孫で、3年前に活動を始めた時から毎年球根を送ってくれているという。

参加者は地面に生えた雑草を取りながら穴を掘り、水仙の球根を一つずつ植えていた。

福与城址を守る会の松崎久司会長は、「一緒に球根を植えた子ども達が大きくなった時に、一面水仙が咲き乱れるような場所になったらうれしい」と話していた。

水仙は福与城址まつりが開かれる来年の4月にちょうど見ごろを迎えるという。 -

雑穀プロジェクトイン伊那

機能性の高い食品として注目されている雑穀に親しんでもらうイベント「雑穀プロジェクトイン伊那」が17日、伊那市長谷で行われた。

伊那市長谷地区で、雑穀の料理教室や講演会・現地見学会が開かれた。

料理教室には40人ほどが参加した。

講師を務めたのは、道の駅南アルプス村でレストランを営む吉田由季子さん。

吉田さんは、日本雑穀協会が認定する雑穀エキスパートで、夫の洋介さんとともに、6月に雑穀料理の本を出版した。

この日は、その本にも掲載されている3つの料理、アマランサスパスタ、アマランサス入りガーリックポテト、もちきびのコールスローサラダを作った。

吉田さんは、「アマランサスは少しくせがあるので、炊くときに生姜を加えると良い」など、料理する時のポイントを参加者に伝えていた。

料理が出来上がると、参加者は早速味わっていた。

雑穀プロジェクトは、伊那市や信州大学農学部などが5年前から取り組んでいて、今回で9回目。

遊休農地の有効活用や、特産化による地域活性化などに期待が寄せられている。 -

女性合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」

定期演奏会に向け練習に熱

伊那市の女性合唱団「ザ・シワクチャーズ伊那」は、10月末の定期演奏会に向け、熱の入った練習を行っている。

12日は、本番当日の会場となっている、いなっせで練習が行われた。

ザ・シワクチャーズ伊那は、上伊那の60歳以上の女性でつくる合唱グループ。伊那市の名誉市民で作曲家の故・高木東六さんの意志をつごうと、2007年に発足した。

定期演奏会は、昨年初めて行われ、今回で2回目になる。

この日は、演奏会のフィナーレで合唱する、モーツアルト作曲の賛美歌を練習した。

普段は、日本語の曲を演奏することが多く、ラテン語は慣れていないため、発音や音程を繰り返し確認していた。

代表の北沢理光さんは、「この曲は合唱団にとって新たな挑戦となるもの。しっかり歌いこんで本番を迎えたい」と話していた。

ザ・シワクチャーズ伊那の定期演奏会は31日(土)にいなっせで開かれる。

また11月には、故高木東六さんの生誕の地、鳥取県米子市の少年少女合唱団から招待を受けていて、高木さんの故郷で伊那市の歌や水色のワルツなどを披露する。 -

井月にちなんだ酒「花心」販売

伊那市美篶のイトウ酒店は漂泊の俳人、井上井月にちなんだ純米吟醸酒「花心」の販売を始めた。

「花心」はイトウ酒店が、地元美篶ゆかりの俳人で酒が好きだったいわれている井月にちなんで販売した。

「花心」という名前は井月が詠んだ句「寝て起きて また飲む酒や 花心」から取った。

イトウ酒店専務の伊藤伸さんは、地元にゆかりのある井月が酒好きだったことを知り、この商品を開発した。

「花心」は中川村の米沢酒造が醸造したもので、まろやかで甘みのある味わいが特徴。

また品質が確かなことを証明する長野県原産地呼称管理委員会認定のシールが貼られているほか、ラベルの字は伊藤さんの知り合いの書家が井月の字体に似せて書いた。

「花心」は年間約400本の限定販売で1.8リットル入りが3450円、720ミリリットル入りが1870円。 -

辻元武良さんの菊見ごろ

伊那市小沢の国道361号線沿いでは、今年も近くに住む辻元武良さんが育てた菊の花が見ごろを迎え、ドライバーの目を楽しませている。

辻元さんは、昨年まで田んぼの一角で菊を栽培していたが、今年は農業を止め、花畑を作った。

辻元さんは、毎朝4時に起き、草取りや茎を支える支柱づくりなど、昨年の秋から180株の菊の手入れをしてきた。

菊の花が咲き始めた先週、台風が接近した時は、心配で夜も眠れなかったと話し、畑には子供のころに見たおまじないをかけたという。

風雨により、一部の菊が倒れるなど被害はあったが、ほとんどの菊が無事でほっとしたいう。

今年の花を見て辻元さんは、「満足できる花が咲いた。体が動くうちは来年も作りたい」と意欲をみせていた。

辻元さんの菊は、11月上旬ころまで楽しめそうだ。 -

有賀殿夫さんが村に絵画寄贈

南箕輪村南殿の日本画家、有賀殿夫さんは14日、村役場に自筆の絵画を寄贈した。

贈られた絵画は、役場南側にある殿村八幡宮の雪化粧した様子を描いている。

元役場職員だった有賀さんは、これまでにも10枚以上を村内の施設に寄贈している。

今回の絵は、役場入り口正面に飾られた。

唐木一直村長は、「庁舎内で絵を見ていただき、外に出て実物も眺めていただける」と喜んでいた。

有賀さんは、在職中に役場の窓から見た風景を絵にしたということで、「いつかは村に贈りたい作品だった」と話していた。 -

青色防犯パトロール隊出発式

全国地域安全運動の一環で、青色防犯パトロール隊出発式が13日、南箕輪村役場で行われた。

全国地域安全運動期間中は、犯罪を減らすため、防犯ボランティアと警察が連携して啓発活動などに取り組む。

出発式で伊那警察署の依田公雄署長は、「犯罪が増えている。自分の財産は自分で守る意識を持ってほしい」とあいさつした。

式が終わると、青色回転灯を装着したパトロール車両やパトカーおよそ20台が役場駐車場を出発し、南箕輪村久保のパチンコミノワまでパレードして防犯を呼びかけた。

伊那警察署管内では今年、車上ねらいや自転車盗が増えている。特に南箕輪村では去年と比べ犯罪件数が3割増えているという。 -

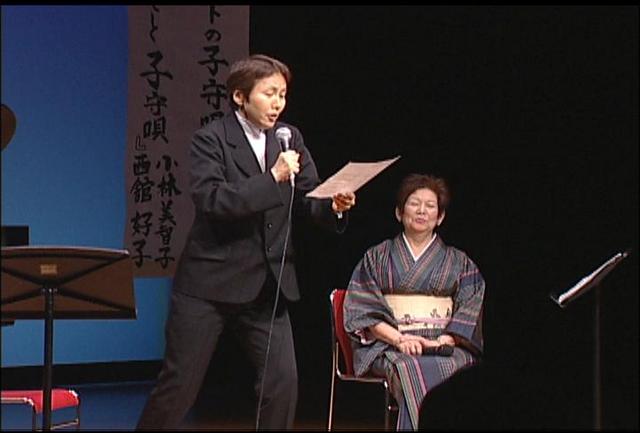

子守唄フォーラム

親子のきずなを呼び戻すきっかけをつくろうと11日、子守唄フォーラムが伊那市で開かれた。

このフォーラムは、当時伊那保健所の所長だった小林美智子さんの呼びかけに賛同した市内の保健士などで集まる子守唄を地域に広める会実行委員会が開いた。

フォーラムでは日本子守唄協会理事長の西舘好子さんによる講演や「子育てと子守唄」をテーマにした対談などが行われ、会場となった「いなっせ」にはおよそ250人が訪れた。

この日はほかに、子守唄コンサートも行われ、歌唄いの川口京子さんが、全国各地の子守唄を歌って紹介した。

西舘さんは、「子守唄は、時に日常の悲哀や愚痴を、思い出の中で聞いた唄や心情を人知れず吐露することで歌う者の心を鎮め優しさを取り戻す役割を果たす」と話していた。

実行委員会では、年に1回このような企画をして子守唄を地域に広めていきたい竏窒ニしている。 -

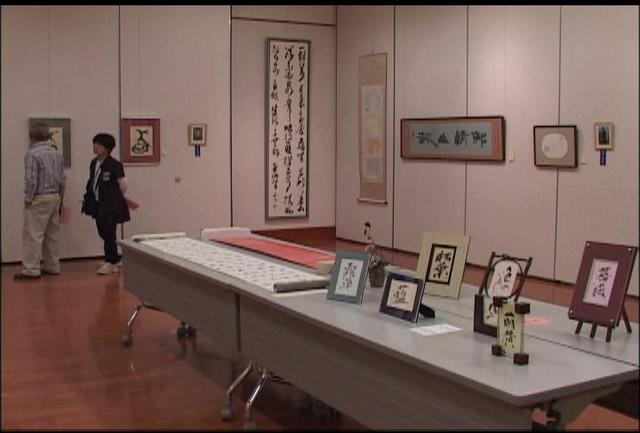

水墨画県展

長野県水墨画協会が主催する第9回水墨画県展が15日から、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

これは、県内各地区持ち回りで開かれているもので、今年は伊那市が会場となった。

県全体の240人から1人1点ずつ作品が寄せられ、審査の結果入選した180点が展示されている。

審査の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、箕輪町の小松平さんが伊那市長賞、箕輪町の泉澤好子さんが中日新聞社長野支局賞を受賞した。

水彩画県展では、さまざまな流派の作品が一堂にそろい題材や描き方の違う水墨画が楽しめるという。

この水墨画展は18日まで。 -

はるちかコーロ・フェリーチェ

コンサートに向け練習

伊那市東春近のコーラスグループ「はるちかコーロ・フェリーチェ」は、17日のコンサートに向け練習に熱が入っている。

13日夜は、コンサート前最後の練習が東春近の春近郷ふれ愛館で行われた。

コーロ・フェリーチェは、地区の主婦の会合で皆で歌を歌ったことをきっかけに結成されたグループで、今年結成20周年を迎えた。

それぞれ家事で忙しく、集まっての練習が週に1度しかできないため十分に練習をしてから発表しようと、毎回3年おきにコンサートを開いている。

3年ぶりのコンサートに向け、この日は披露する曲の最終確認をしていた。

演奏会は17日午後7時から伊那文化会館大ホールで開かれる。入場料は500円。

当日はミュージカルや映画でおなじみの曲など全22曲を披露する予定。 -

第14回書晋展

伊那市の書道家による第14回書晋展が15日から、かんてんぱぱホールで開かれている。

会場には多彩な書の作品約80点が並んでいる。

書晋展は、上伊那書道協会の委員を務める伊那市在住の書道家が毎年開いている。

今年は12人が出品していて、作品は漢字、かな、てん刻など書の全部門がそろっている。

このうち、書晋会会長の宮澤梅径さんの作品「窓」は、字を絵画的に表現したもので、黒いバックとの対比により窓の明るさを表しているという。

会では、「いろいろな書体があり充実しています。個性に富んだ作品を楽しんでほしい」と話していた。

書晋展は18日まで。 -

新型インフルエンザで南箕輪小学級閉鎖

南箕輪村の南箕輪小学校は、新型インフルエンザへの感染とみられる児童が規定数を超えたため、14日から学級閉鎖の措置がとられている。

学級閉鎖になっているのは、南箕輪小学校の1年生4クラスのうち1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は29人中3人で、学級閉鎖期間は14日から20日まで。 -

荒井神社で奉納相撲

伊那市荒井神社で11日、秋の例大祭に合わせて行われる奉納相撲があり、子供たちの元気な取り組みが訪れた人たちを沸かせた。

この奉納相撲は地区の安全や五穀豊穣を祈るもので、地区の小学生100人が参加した。

子ども達は東と西に分かれ、境内にある土俵で行司の掛け声とともに力いっぱい相手にぶつかり、元気の良い取り組みを見せていた。

土俵の周りには同級生や保護者などが訪れ大きな声援を送っていた。

この相撲大会は今年で28回目で、今では大人も子供も楽しみにしている秋の恒例イベントとなっている。 -

新型インフルエンザ 伊那小学校など4小中学校で学年・学級閉鎖

伊那市の伊那小学校、伊那東小学校、東部中学校、南箕輪村の南箕輪小学校は、新型インフルエンザへの感染とみられる児童・生徒が規定数を超えたため、学級閉鎖などの措置がとられる。

学級閉鎖になるのは、伊那小学校の6年生4クラスのうち1クラス。新型インフルエンザに感染したとみられる児童数は32人中6人で、学級閉鎖期間は14日から16日まで。

伊那東小学校は、1年生4クラスが学年閉鎖となる。感染したとみられる児童数は127人中28人で、学年閉鎖期間は13日から15日まで。

東部中学校は、2年生7クラスのうち1クラス。感染したとみられる生徒数は40人中7人で、学級閉鎖期間は13日から16日まで。

南箕輪小学校は1年生4クラスのうち1クラス。感染したとみられる児童数は30人中4人で、学級閉鎖期間は13日から19日まで。 -

藤沢ウォーキング

地域の歴史を学びながら歩く第1回藤沢ウォーキングが11日、伊那市高遠町で開かれた。

11日は、地区住民80人が参加し秋空の下、藤沢御堂垣外地区を歩いた。

このイベントは、地域の歴史や文化をあらためて知ろうと高遠町公民館藤沢分館が今年初めて開いた。

去年までは秋の運動会を行っていたが、年々参加者が減少傾向にあるため今年、ウォーキングイベントを企画した。

参加者は朝9時に藤沢多目的集会施設を出発し約3キロ先の藤沢城址を目指した。

途中、江戸時代の宿泊所跡の門や「建御名方神」が祀られている諏訪社などを見学した。

藤沢分館の保科増昭分館長は、「予想以上に参加していただいた。来年も継続してこのイベントを行っていきたい」と話していた。 -

南アルプスふるさと祭り

伊那市長谷の第26回南アルプスふるさと祭りが11日、長谷総合グラウンド行われ、多くの人で賑わった。

長谷に伝わる民謡「ざんざ節」をアレンジして2007年にできた「ダンシングNewザンザ」は、今年は長谷小学校の児童がステージで発表した。

長谷小の児童は、運動会などでもこのダンスをしているということで、元気に息のあった踊りを披露していた。

また、今年の祭りでは初めてのメーン企画として、サイコロの出た目によって会場に設けられたマス目を進むチーム対抗のスゴロク大会が行われた。

ゲームでは、進んだマスによって「1分以内に丸太を切る」などの指示が出されていた。 -

手良保育園の園児が稲刈り

伊那市の手良保育園の園児が13日、5月に植えた稲の刈り取りを体験した。

今年、保育園近くの田んぼで育てたのはコガネモチとコシヒカリで、この日は年長・年中の園児50人ほどが、鎌を使って稲刈りを体験した。

稲刈りは、子供たちに農業体験をしてもらおうとJA手良青壮年部が企画したもので、今年で2年目。

今年は、天候にも恵まれ粒も大きく例年より出来は良いという。

子どもたちは、地域のお年寄りや保護者などの手を借りて、一株ずつ刈り取っていた。

刈り終わった稲は、保育園前の畑ではざかけして、12月にお世話になった地域の人などを招き、餅つきをして味わうという。 -

エコブルームが老人ホームで演奏

8月に南箕輪村で開かれた子ども地球サミットのバックバンドを務めた「エコブルーム」のメンバーが10日、ピアノとサックスのコンサートを南箕輪老人ホームで開いた。

-

伊藤真一さん陶展

伊那市に陶芸窯を構える伊藤真一さんの陶展が、かんてんぱぱホールで開かれている。

会場には食器や花入れなど、日常使いの器およそ千点が並んでいる。

展示会を開いている伊藤真一さんは、伊那市御園に陶芸窯を持ち、作品づくりをしている。

今回の展示では、会場の壁に約100枚の皿を飾るなど工夫が凝らされている。

皿1枚1枚は、デザインや色合いが少しずつ異なっていて、観る人の視覚を刺激できるようにしたという。

また、一つ一つ趣の違う湯飲みなどの器も、一つのコーナーに集めて展示している。

伊藤さんは、「器の集合体の面白さを楽しんでほしい」と話していた。

この陶展は13日昼まで。 -

暴力追放交通安全大会

暴力や交通事故のない明るい社会の実現を目指す伊那市民安全大会が10日、伊那市民会館で開かれた。

大会アトラクションとして長野県警察音楽隊とカラーガード隊が、集まった約800人の前で演奏と旗の演技を披露した。

大会には、消防団員や交通安全協会のメンバー、各種団体の関係者などが参加し、暴力と交通事故のない安全な社会の実現を目指す大会宣言を採択した。

小坂樫男市長は、「平和で安全な社会を実現するためには、市民が一致団結して、暴力追放と交通安全に取り組んでいく必要がある」と話した。

また、伊那警察署の依田公雄署長は、「暴力団を追放するためには、市民の皆さんの協力が不可欠。交通事故は私たち一人ひとりが当事者になる可能性があるものだということを、改めて考えてほしい」と話した。 -

10月10日は「ソースかつ丼の日」

10月10日はソースかつ丼の日。

伊那ソースかつ丼会加盟店は、かつ丼一杯100円引きのサービスを行った。

伊那ソースかつ丼会では、伊那で生まれたソースかつ丼をPRしようと活動していて、カツの揚がる音「ジュー、ジュー」をとって10月10日をソースかつ丼の日としている。

かつ丼会に加盟している伊那市坂下の飯島食堂でも100円引きで提供された。

昼時になると出前の注文も加わり厨房は大忙しだった。

訪れた人たちのほとんどがソースかつ丼を注文し、飯島食堂名物の肉が器からはみ出るかつ丼を味わっていた。

飯島食堂の主人、飯島敏道さんは「100円引きのサービスで伊那伝統の味をたくさんの人に食べてもらえて良かった」と話していた。

32/(火)