-

大萱保育園でアマランサスの種まき

伊那市大萱保育園の園児は4日、自分たちで育てる雑穀アマランサスの種まきをした。

種は、伊那地域アマランサス研究会が園児にプレゼントした。

アマランサス研究会は昨年、新しい地域食材を知ってもらおうと市内の全保育園に苗を贈った。

今年は、芽が出る様子も観察してもらおうと、種を贈ることにした。

子どもたちは、小さな種を丁寧にまき、そっと土をかぶせていた。

このアマランサスは1カ月ほどしたら間引きをし、おひたしやスープにして給食で味わう。

また、大きく成長したら絵を描いてみんなで花の観察をするという。

アマランサス研究会では、今年も市内23の保育園全てに種をプレゼントしていて、「園児が家族と一緒に観察したり味わうことで、地域へのアマランサスの定着につなげたい」と話していた。 -

向山竹脩さん「源氏物語」書展

伊那市山寺在住の書家向山竹脩さんによる「源氏物語」をテーマにした書展が、伊那市のぶぁんてあんで開かれている。

向山さんはこれまで、井上井月をテーマにした書展を開いてきた。

今回は、紫式部の「源氏物語」をテーマに選んだ。

12点の作品には順番がありストーリーに沿って並んでいる。

源氏物語の主人公光源氏が、生まれてから成長するまでの序章にあたる物語の中から登場人物が詠んだ和歌を作品にしている。

作品一つひとつに、向山さんの解説も付いている。

向山さんは、「源氏物語は、日本人の心を学ぶのに最適の超一級の作品。紫式部の作品は奥深い」と話していた。

この作品展は10日まで。向山さんによる源氏物語を読み解く講座は12日から、ばぁんてあんで開く。 -

宅老所おらほ祭り

伊那市東春近の宅老所「おらほ」は、開所7周年を記念して31日、出し物や食事を楽しむ祭りを開いた。「おらほ」の利用者や家族、地域住民ら180人ほどが集った。

祭りでは、ハーモニカや踊りなどが披露され、参加者が一緒に口ずさむなどして楽しんだ。

宅老所「おらほ」は7年前、伊那市で初となる宅老所として始まった。

利用者4人からのスタートだったが、現在は40人ほどが利用している。

7年目を迎えるにあたり祭りをしたいという声がスタッフなどから挙がったということで、今回初めて祭りをした。

会場には、綿あめなども用意され、子どもたちが並んでいた。 -

コカリナサークルが演奏披露

箕輪町を中心に活動するコカリナサークル「風明音の会」は30日、沢公民館で演奏を披露した。

風明音の会は、10月に開かれるコカリナのコンサートを前に、木のオカリナ「コカリナ」を広くPRしていこうと、町内の各地区を回って演奏を披露している。

今回は、沢公民館で開かれた地区の交流イベント、沢地区ふれあいサロンに合わせて演奏し、メンバーらは昔懐かしい歌謡曲など5曲を披露した。

丸山宗男会長は、「歌いながら聴いてくれたので、気持ち良く演奏できた。より多くの人にコカリナの良さをアピールしていきたい」と話していた。 -

ローメン月間 伊那商工会議所会頭がPR

伊那市のプレミアム商品券を使うと100円の割引券がもらえる「ローメン月間」が、30日まで行われている。

伊那商工会議所の向山公人会頭と伊那市の酒井茂副市長が3日、伊那市前原の萬楽を訪れ、ローメン月間をPRした。

ローメン月間では、伊那市のプレミアム商品券を使うと100円の割引券がもらえる。

萬楽では、商品券発売日からさっそく、友人同士や家族連れが店を訪れ商品券を利用していて、これまで13枚の利用があったという。

伊那ローメンズクラブでは、商品券を利用して、多くの人にローメンをPRしようと今回初めてローメン月間を企画した。

また、6月4日は毎年恒例のローメンの日。クラブ加盟店となっている伊那市内の30店舗は、ローメンを400円で販売する。 -

上伊那地域観光戦略会議

上伊那地域観光戦略会議のどんぶり街道プロジェクト分科会が3日、諏訪から飯田まで9つのどんぶり会に、連携方法について提言した。

この日は、分科会の委員と各地域のどんぶり会の代表が、伊那合同庁舎に集まった。

諏訪から飯田までのどんぶり会は、去年5月から連携していく方法を模索してきた。

地域に浸透していないどんぶりがあることや、組織に大小の差があることなどから、連携に対しての会ごとに温度差があった。

そこで上伊那戦略会議のどんぶり街道分科会に、連携方法についての検討が委ねられ、6回の会議を経て、このほどまとまった。

その検討結果が、各会に提言された。

分科会が提言したのは、「天竜どんぶり街道」として組織を発足させ、共同事業を行っていくという。

分科会の委員らは、「勇気を持って一歩を踏み出し、同じベクトルで進んでいってほしい」「主体性を持って取り組んでほしい」といった意見が出た。

その後、どんぶり会の代表のみの会議が非公開で開かれた。

伊那ソースカツかつどん会の平澤保夫会長は、「それぞれの会の事情などを話しあった。個人的には、すぐにでもまとまって動き出したい。全体でも連携していく方針が確認された」と話していた。

なお今後は、各会が地域に提言を持ち帰り、会としての意思を確認したのち、天竜どんぶり街道の設置に向かうことになる。 -

バラづくり入門教室

バラ祭りが開かれている伊那市の通り町商店街で2日、バラの育て方についての教室が開かれた。

バラ祭りの期間中のイベントとして行われたもので、会場となった通り町のセントラルパークには市内などから60人が参加した。

バラづくり入門教室と題して行われたイベントは今年で2年目。

講師は、バラの技術アドバイザーでアルプスバラ会代表の春日千定さんが務め、鉢植えでの花の咲かせ方などについて説明した。

春日さんは、朝のうちに水を鉢の底から出るまでたっぷりやること、植え付けをする際は水はけが良く保水力のある土を選ぶと良いなど、育て方のポイントについて解説していた。

通り町では現在、色とりどりのバラが見頃を迎えている。

バラ祭りは14日まで開かれていて期間中、協賛店で苗のプレゼントやバラの紅茶サービスなどが行われている。 -

園児が正しい手洗い学ぶ

南箕輪村の南部保育園の園児は1日、正しい手洗いの方法を学んだ。

手洗い指導は、食中毒などが起こりやすい夏を前にしたこの時期に、毎年行っている。

子どもたちが、栄養士の矢本怜子さんから指導を受けた。

園児らはさっそく、ブラックライトに反応する特殊な液を手に塗り、その液がしっかり落とせるか、手洗い体験をした。

子ども達は、洗った手をブラックライトに当て、しっかりと洗えているか確認していた。

洗い残しのある子どももいて、指先や指と指の間などが白く見えると、再び洗面所に行き、見えた場所をしっかりと洗っていた。

矢本さんは、「手洗いは、食中毒のほかインフルエンザの予防にもつながるので、手全体をくまなく洗うことを心がけてもらいたい」と話していた。 -

町水道事業組合 水神祭

箕輪町水道事業組合は1日、町内への安全な水の供給を願って、松島区の北島水源で水神祭を開いた。

町内の水道事業関係者や町の職員ら約20人が参加して神事が行われた。

町水道事業組合では、毎年全国水道週間に合わせて水源の草刈りと水神祭を行っている。

町内では現在、1日に約8千トンの水が利用されていて、箕輪ダムから6千400トン、北島水源から千トンの水が供給されている。

特に北島水源は、ダムができる前から町内の水道水を支えてきた大事な水源だという。

町水道事業組合の小松良輝組合長は、「町内の水を守る立場の重要性を再認識して、安全な水が供給できるよう努めていきましょう」と呼びかけていた。 -

伊那市消防団水防訓練

出水期に備え、伊那市消防団は31日、高遠町の山田河原で水防訓練をした。

市内全分団の15分団の班長以上236人が訓練に参加した。

この水防訓練は、出水期を前に毎年行っている。

訓練では、伊那建設事務所の職員が、命綱の結び方や水防工法などを指導した。

団員は、土のうの作り方や積み方、蛇かごの設置、決壊しそうな箇所の水防シートはりなどを、実際に作業しながら学んでいた。

また作業の途中には、大水が出たとの想定で避難訓練も行なわれ、団員がきびきびと行動していた。

伊那市消防団の伊藤仁団長は、「訓練で学んだことを団員一人ひとりが出来るように伝えていくことで、いざという時の地域の防災力を高めてほしい」と話していた。 -

伊那市ごみ減量化委設置竏窒イみ減量化の模索始まる

ごみの減量化などを図るための施策について協議する伊那市ごみ減量化・資源化推進委員会が1日、設置され、第1回会合が開かれた。

委員会は各種団体の代表や公募で選ばれた委員15人で構成。委員長には、伊那市連合衛生自治会会長の橋爪正さんが選ばれた。

委員会では、実行性のあるごみの減量化や資源化を図るための施策を協議し、市長に提言する。

委員の任期は2年で、月1回のペースで会議を開く。

市によると、昨年度伊那中央清掃センターで処理された可燃ごみの量は、約2万6千トン。そのうち伊那市が占める量は、半分の1万3千トンだという。

また昨年度、清掃センター全体のごみ処理経費は約5億円となっている。

委員会では「伊那市内でのごみの減量化が上伊那全体の減量化と、経費削減につながる」として、11月を目途に、短期的な施策を市長に提言する。 -

伊那まつりのTシャツデザイン決まる

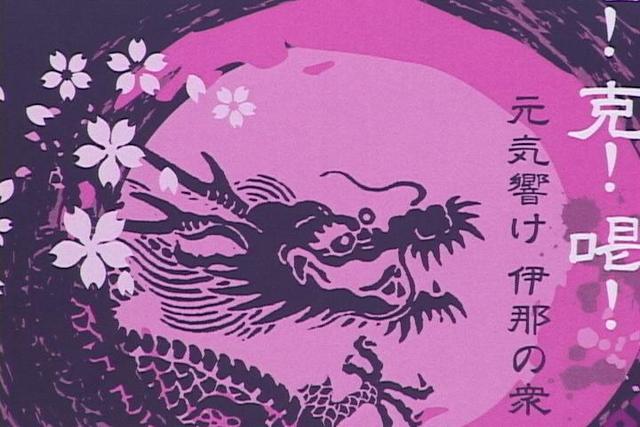

今年の伊那まつりの公式Tシャツのデザインを決める審査会が1日、市役所で開かれ、伊那市の会社員伊藤寿美代さんの作品が、公式Tシャツに選ばれた=写真。

公式Tシャツはこれまで、黒をベースとしたものが大半だったが、伊藤さんの作品は紫を基調にピンク色で桜や龍などを描いている。

伊藤さんの作品は、色使いなどが女性にも親しんでもらえるとして今年の公式Tシャツに選ばれた。

まつり用のパンフレットの表紙には、太鼓が力強く描かれた南箕輪村の印刷会社「プリンティアナカヤマ」のデザインが選ばれた。

また、うちわには伊那市の印刷会社「しんこう社」の作品が「大人から子供まで親しんでもらえる」と評価され、選ばれている。

公式Tシャツは今月から注文の受付を始め、一般に販売される予定。 -

御園区で雨の中運動会

伊那市御園区の運動会が31日、同地区の白山グラウンドであり、地区住民約700人が、競い合った。

この日はあいにくの雨となったため、雨でも危険のない競技を実施。

参加者は傘をさしたりレインコートを着て、競技を楽しんでいた。

マレットゴルフの玉が中心に近いほど得点がはいるゲームでは、チームのメンバーからプレーヤーに声援がおくられた。

主催した伊那公民館御園分館の唐澤幹夫分館長は、「一風変わった思い出に残る運動会になった。区民の団結につなげたい」と話していた。 -

ローズガーデンバラ祭り始まる

伊那市高遠町にある「しんわの丘ローズガーデン」で1日から、バラ祭りが始まった。

バラ祭りは地域活性化などを目的として去年から開かれているもの。

この日はオープニングセレモニーがあり、木のオカリナ「ユカイナ」の演奏が披露された。

ローズガーデンには現在、124種約2600本のバラが植えられている。

バラ祭りは14日まで開かれる予定で、期間中はバラの苗木販売や、園内で結婚式が予定されている。

訪れた人たちは、園内を歩きながら咲きはじめのバラを楽しんでいた。

見ごろは今週末から来週にかけて。 -

夏を前に衣替え

本格的な夏を前に1日、各地の学校や企業で衣替えとなり、通勤通学でも夏服姿の人たちが行き交う光景が見られた。

そのうち伊那市の高遠高校では、ブルーのシャツを着た生徒らが午前8時ころから登校。朝のうちは少し肌寒かったこともあり、上にカーディガンなどを羽織った生徒もいたが、半袖のまま自転車でさっそうと登校する生徒もいた。

この夏服は昨年から導入したもので、1、2年生約200人が着用している。

ある男子生徒は「風通しが良くて着やすい」と話していた。

夏服の着用は9月末まで。 -

手良小学校の児童がアユの稚魚を放流

伊那市の手良小学校の児童が1日、アユの稚魚を天竜川に放流した。

この日は手良小の3年生が明神橋の約100メートル上流で放流を実施。アユは生後6ヶ月で、体長約10センチの稚魚が5キロ用意された。

児童らは、一人ひとり5匹ほどを容器に入れてもらい、一斉に天竜川へ放った。

これは天竜川漁業協同組合が小学生を対象に毎年実施しており、手良小学校には今年初めて声をかけた。

地区に大きな川がなく、アユやアユの友釣りなどを目にする機会の少ない手良の子どもたちにも、天竜川に親しんでもらおうと考えた。

児童らは、放流を前にアユの生態などを勉強してきたという。

天竜川漁協北原斉理事は「アユの感触を感じ、天竜川に親しんでほしい。この川が太平洋につながっていることを感じてもらいたい」と話していた。 -

絵本作家宮西達也さんおはなし会

絵本作家宮西達也さんによるおはなし会が30日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれた。会場には約400人が集まり、宮西さんの読み聞かせを楽しんだ。

おはなし会は、町内の絵本読み聞かせグループなどでつくる「おはなし応援団」が、読み聞かせの大切さを知ってもらおうと開いた。

宮西さんは静岡県在住の絵本作家で、小学校の教科書でも作品が扱われている。

集まった人たちは、宮西さんの軽妙なしゃべりに、時に笑いながら聞き入っていた。

宮西さんは「絵本を読んで、やさしさや思いやりのある人になってください」と子ども達に呼びかけていた。 -

神子柴遺跡について学ぶ

縄文時代初期の石器などが数多く出土している南箕輪村の神子柴遺跡について学ぶ講演会が30日、神子柴公民館で開かれた。

講演会は、地区住民で作る神子柴の文化歴史を伝える会が、地域の貴重な文化遺産を後世に語り継いでいこうと開いた。

地区住民ら約30人が集まり、駒ヶ根博物館学芸員の田中清文さんの講演に耳を傾けた。

田中さんによると、神子柴遺跡から出土した石器は、約1万6千年前の旧石器時代から縄文時代にかけてのものだという。

移動生活をしていた旧石器時代には、持ち運びやすい小型の石器を使っていたが、神子柴遺跡から出土した石器は大型のものが多く、定住生活に移行した縄文時代初期のものと推測されるという。

田中さんは、「地域を知ることは地域を好きになること。遺跡を通じて地域に興味を持ってほしい」と話していた。 -

新宿と市有林整備協定

伊那市の森林を、友好提携を結んでいる新宿区が整備する市有林整備実施に関する協定の調印式が30日、伊那市ますみケ丘の平地林で行われた。

調印式には伊那市と新宿区の関係者や小学生ら約200人が出席した。

新宿区は、自動車の排気ガスなど区内だけの努力で発生する二酸化炭素の排出量を抑えることが難しい状況にある。

このことから、増加した二酸化炭素を友好提携を結んでいる伊那市の森林を整備することで、その吸収量を増やし環境を守る取り組みをする。

計画は伊那市長谷の森林150ヘクタールを5年かけて間伐するもので、新宿区によると、年間約120トンの二酸化炭素が削減できるという。

この日はほかに、ますみケ丘の平地林内に設けられた「新宿の森」で、看板の序幕も行われた。

「新宿の森」は、伊那市が新宿区に無償で貸し出すもので、自然とのふれあいや環境学習などに役立てる。

伊那市では、森林整備や環境学習を通して互いの交流を深めていきたい竏窒ニしている。 -

Uターン・Iターンシンポジム 6月20日開催

伊那市にUターン、Iターンして働く人たちの率直な意見を聞き、産業立地や地域活性化につなげようというシンポジウムが、6月20日に開かれる。

28日、伊那市役所で開かれた定例記者会見で小坂樫男伊那市長がシンポジウム開催を発表した。

シンポジウムは、伊那市や伊那商工会議所、信州大学農学部、伊那ケーブルテレビジョンなどで組織する実行委員会が主催するもので、今回初めての試み。

市内の企業に勤める20代縲・0代の若者が、伊那で働くことを選んだ理由や、地域の魅力について語り合う。

またシンポジウムの後には交流会を開き、U・Iターン者のネットワーク作りの場にもしたい考え。

伊那市では、「地域にはたくさんのU・Iターン者がいる。率直な意見を聞くことで、地域の活性化や企業誘致の参考にしたい」と話している。

U・Iターンシンポジウムは6月20日午後3時から伊那市役所多目的ホールで開かれる。

また交流会は、シンポジウム終了後、午後5時からを予定している。 -

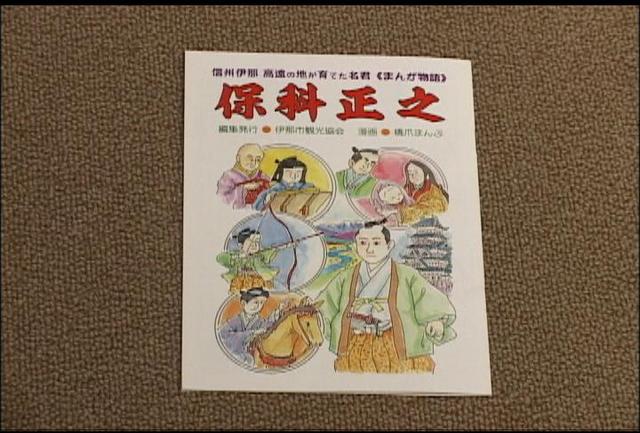

保科正之の漫画が完成

伊那市観光協会は、徳川家光の弟、保科正之について多くの市民に知ってもらおうと漫画を作成した。

作成されたのは保科正之の生涯を16ページにまとめた漫画。

漫画は、伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが担当した。

秀忠のご落胤として、ひそかに高遠で育てられたが、兄の家光に見出され江戸時代の3大名君と呼ばれるようになったいきさつが詳しく描かれている。

この漫画は1万部作成され、市内の小中学校や高校などに配布される。

伊那市では、まだ正之公について詳しく知らない市民も多いとして、漫画を読んで理解を深めてもらうとともにNHKの大河ドラマ化実現に役立てたいと考えている。 -

南箕輪村公民館 ゆずり葉学級開講式

南箕輪村公民館の高齢者学級、ゆずり葉学級の今年度の開講式が28日に行われた。

開講式には、今年度受講する38人が参加した。

ゆずり葉学級は村内の65歳以上の人を対象にした高齢者学級で、3月まで20回の講座を開く。

講座内容は毎年参加者全員で話し合って決めるということで、28日は、お茶を飲みながら班ごとに内容を考えた。

話し合いの中では、村外の史跡めぐりやエコ活動、ニュースポーツ体験など多くの意見が出ていた。

ゆずり葉学級では次回、地域の歴史に詳しい講師を招き、伊那谷の方言や、わらべうたについて学ぶという。 -

みのわ祭り踊り一体化へ

今年のみのわ祭りは、踊りイベント「みのわワクワクソング」と「箕輪天竜音頭」を、同じ時間内に交互に踊ることが決まった。

26日に実行委員会が役場で開かれ、イベント内容や会場配置など、祭りの骨格部分の確認が行われた。

みのわ祭りの中心イベントの一つ、踊りのあり方について話し合いが行われ、従来の踊りの種類で時間帯を分け行なう方式を止め、時間の短縮、大勢で踊りを楽しむために一体化させる。

踊りの時間は、2時間で去年より合計時間で30分短縮する予定で、曲の回数や間隔、休憩など進行については、今後、協議が進められる。

この他に、障害がある人にも、会場で祭りを楽しんでもらおうと、新たに、福祉テントを設置すること等も決まった。 -

「い~なチャンネル」が全国で4位

伊那市が毎週放送している広報番組い縲怩ネチャンネルが全国広報コンクールで総合4位の3席に入賞した。

伊那市の広報番組、い縲怩ネチャンネルは、1月の県の広報コンクールで最優秀賞を受賞し、全国コンクールに推薦されていた。

全国コンクールの審査会は、14日に東京で行われ、い縲怩ネチャンネルは、総合4位の3席に入賞した。

県によると県内の広報番組が4位になるのは、近年では最高位。

去年8月に放送された番組で、広報担当者が、市内の企業を訪問し、市が力を入れている産業立地をわかりやすく伝えている。

表彰式は、9月に埼玉市で行われることになっている。 -

ガールスカウト26団がパレード

伊那市を中心とするメンバーでつくるガールスカウト長野第26団が24日、伊那市内で、エイズやマラリアなどの撲滅を訴えるパレードをした。

パレードは、全国のガールスカウトが共通のテーマについて考え、行動する「ガールスカウトの日」に合わせて行われた。

パレードに先立ち、子どもたちは、胸に付けるレッドリボンやプラカードを作った。

今年は、2000年に開かれた国連ミレニアムサミットで話し合われた発展途上国の開発目標が共通のテーマとなっている。

ガールスカウトのメンバーは、多くの人たちを苦しませているエイズやマラリアの撲滅などを訴え、伊那公民館から春日公園までの約4キロをパレードし、道行く人に手づくりのリボンなどを手渡していた。 -

北殿地区社協が村長と懇談

南箕輪村の北殿地区社会福祉協議会が主催する、昼間一人で暮らしている北殿地区の高齢者の交流会が26日、大芝荘で開かれた。

村の出前講座で村長との懇談会を計画し、お年寄りや役員など45人が参加した。

交流会は年2回開いているが、村長の出前講座は今回が初めて。

唐木村長は、「1期目は子育て中心にやってきたが、2期目は高齢者にもやさしいむらづくりをしたい」とし、「地区社協の活動が大切。みんなで支え合える村にしていきたい」と話していた。 -

北小河内お茶飲み会

箕輪町の北小河内公民館で26日、地区住民の集いが開かれた。約60人が参加し、みんなで準備した昼食を味わいながら、こま回しなどの曲芸を楽しんだ。

お茶飲み会は、地域の人が顔を合わせ、おしゃべりをして楽しくすごそうと、住民のボランティアグループ「北小河内住民ふれあい会」が開いていて、今年で8年目になる。

今回は、飯田市在住の出前演芸ボランティア宮島節男さんが、皿回しやこま回しを披露した。

会場の人たちは、拍手をしながら曲芸を楽しんでいた。 -

ローメン月間 30日から開催

伊那ローメンズクラブは、今月30日から伊那商工会議所などが発行するプレミアム商品券の発売に合わせ、記念イベントとしてローメン月間を開催する。

これは、伊那ローメンズクラブがローメンをPRしようと企画したもので、期間は5月30日から6月30日までの一カ月間。

プレミアム商品券で支払った人に、100円の割引券をプレゼントする。

現在、伊那ローメンズクラブには33店が加盟していて、このうち市内28店でプレミアム商品券が利用できる。

100円割引券は7月いっぱい市内28の店で利用できる。

また、6月4日のローメンの日には通常のローメンが400円で楽しめ、さらに100円の割引券もプレゼントされる。 -

手良保育園の園児が田植え

伊那市の手良保育園の年長、年中園児48人が26日、保育園近くの田んぼで田植えをした。

子ども達に農業体験をしてもらおうとJA手良青壮年部が企画したもので、今年で2年目。

今回植えたのは黄金もちの苗。

園児達はメンバーから植え方を教わった後、さっそく田んぼに入った。

泥の感触を楽しみながら間隔を開け3、4本づつ苗を植えていった。

中には、足が抜けなくなって転んでしまう園児や泥遊びを楽しむ園児の姿がみられた。

秋には、収穫したもち米で餅つきをして楽しむという。 -

長谷保育園児がヒマワリの種まき

水源地をヒマワリでいっぱいにしようと、伊那市の長谷保育園の園児たちが25日、三峰川横の畑にヒマワリの種をまいた。

未来を担う子どもたちに水源地の大切さを知ってもらおうと毎年行われていて、この日は園児30人が約5千粒の種をまいた。

ヒマワリは8月上旬ごろ、見ごろを迎えるという。

32/(火)