-

園児がバイオリンの生演奏楽しむ

伊那市の上の原保育園で29日、バイオリンのミニコンサートが行われた。

伊那フィルハーモニー交響楽団などで活動している伊那市の北原よし子さんが保育園を訪れて演奏した。

上の原保育園では、子供達が生の演奏にふれる機会を作ろうとこのコンサートを企画した。

この日は、保育士もバイオリンやピアノで共演し、アニメの主題歌などを演奏した。

子供達は、一緒に口ずさみながら楽しんでいた。

上の原保育園では今後、機会があれば定期的にこのような演奏会を開いていきたいということで、池田敏美園長は「テレビやCDでは味わえない本物の音色に、小さい頃から触れてもらいたい」と話していた。 -

伊那千秋会が菊花大展示会開催

菊の愛好家でつくる伊那千秋会の菊花大展示会が28日、南箕輪村の大芝高原屋内運動場で始まった。

会員が丹精込めて育てた大輪菊、盆栽菊、だるま作りなどおよそ500鉢が会場に並んでいる。

会によると、今年は夏の暑さで栽培に苦労したが、努力のかいあってきれいに花が咲いたという。

菊花大展示会は11月3日正午まで。 -

仙丈小屋荷下し

来月2日に今シーズンの営業終了する伊那市営の仙丈小屋で28日、ヘリコプターを使っての荷下げ作業が行われた。

午前11時頃、伊那市長谷の歌宿と南アルプス仙丈ケ岳の山頂近くに建つ市営仙丈小屋を、ヘリコプターが往復し、荷物を下ろす作業が行われた。

雲もなく南アルプスが一望できる状態で、順調に作業が行われた。

また、南アルプスの長衛荘の老朽化した水道の工事に使う資材も運ばれた。

仙丈小屋は、今シーズン6月15日から来月2日までの営業。21日までに2593人が訪れ、昨シーズンに比べ既に340人の増となっている。

伊那市では、天候に恵まれた事や鹿の食害から高山植物を守る防護柵の設置作業などが利用の増加につながったとみている。 -

消火通報コンクール

消火や119番通報の方法を競う消火通報コンクールが28日、伊那市で行われた。

コンクールには、伊那消防組合管内の事業所などから18チームが参加した。

これは、火事の対応方法を身につけてもらおうと、事業所などでつくる伊那防火管理協会が毎年行っている。

競技は、消火と消防署への通報を行うもので、かかった時間と、その一連の動きが審査される。

今回は伊那市役所チームとして、初めて市内の保育士が参加した。練習は2回で、放水も初めてということだったが、手際よく競技を行っていた。

競技の結果、消火器操法の部は伊那バス株式会社、屋内消火栓操法の部では(株)IHI回転機械が1位になった。 -

伊那市消防団音楽隊が中学生と合同練習

伊那市消防団音楽隊は、来月行われるコンサートを前に27日夜、中学生と合同練習をした。

今回、合同演奏するのは伊那東部中学校の吹奏楽部の生徒達。

伊那市消防団音楽隊は演奏活動を通じて防火防災の広報活動をおこなっていて今年創立20周年を迎えた。

コンサートは、消防団の活動を知ってもらおうと昨年から行われていて、中学生との合同演奏もしていまる。

この日は東部中の生徒との初めての合同練習だった。

演奏する曲はスポーツアニメのメドレーなど2曲。

本番に向け全体での曲合わせやパートごとの練習が行われ、息のあった音色を響かせていた。

伊那市消防団音楽隊のファミリーコンサートは11月2日午後1時30分から伊那市民会館で行われる。

音楽隊では、多くの来場を呼びかけている。 -

JA上伊那フォトコン審査会

伊藤好幸さんが最優秀賞JA上伊那が農業と暮らしをテーマにしたフォトコンテストの審査会が27日行われ、伊那市山寺の伊藤好幸さんが最優秀賞に選ばれた。

最優秀となった伊藤さんの作品は、テーマが「新鮮に育ってます」。冬の時期にハウスの前で撮影したもので、写っている人の表情が生き生きしていること、季節感が出でいることなどが評価された。

今回のコンテストでは、上伊那を中心に松本や下伊那から47人、85点の応募があった。

これらの作品は、11月8日・9日に行われるJA上伊那まつりの会場に展示される。 -

長谷常福寺で「晋山式」

伊那市長谷溝口の常福寺で、26日、新しい住職の就任を祝う「晋山式」が行われた。

5代目の住職には、伊那市教育委員長も務める、松田泰俊さんが就任。

松田住職はH15年に住職に就任しましたが、正式に住職になる準備が整った今年、晋山式を行った。

この日は、地域住民や上伊那の寺の住職約100人が行列を作り、本堂までの道のりを歩いた。

常福寺で晋山式が行われるのは、明治41年以来100年ぶりだという事。

松田住職は「皆さんのご指導を頂き、よりいっそう頑張っていきたい」と決意を新たにしていた。 -

八幡町ハロウィン

伊那市の伊那北駅前広場で八幡町ハロウィンが25日、開かれた。

魔女や海賊など思いおもいに仮装した子どもたちが集まり、仮装コンテストが行われた。

このイベントは、八幡町ロマン通り商店会が、商店街の振興を願って始めたもので7年目になる。

コンテストに続いて、会場に並んだカボチャちょうちんに明かりが灯り、訪れた人たちはさまざまな顔のちょうちんと明かりを楽しんでいた。 -

丁石お披露目ウォーキング

伊那市西箕輪の仲仙寺へ続く、はびろ道の道沿いに置かれた丁石をめぐるイベントが25日にあった。およそ80人が伊那市坂下区の常円寺近くを出発し、仲仙寺の参拝に利用されてきた道、はびろ道の散策を楽しんだ。

途中、丁石の横では伊那市文化財審議委員会の小林一行さんらが、丁石の説明をした。

丁石は江戸時代、仲仙寺までのおよそ7キロの道のりに、参拝までの道しるべとして109メートル間隔で置かれていた。

当時は54置かれていたが、現在確認されているのは34の丁石のみ。

仲仙寺には馬の神様が祭られており、これにちなんで木曽馬も一緒に歩いた。

終点の仲仙寺に到着すると、師田香雪住職から寺の歴史などが説明された。

イベントを企画した伊那市観光協会では、「歴史に触れながら散策できる道として、はびろ道をウォーキングコースとして広めていきたい」としている。 -

「障害者の日」記念事業でコンサート

「障害者の日」記念事業のコンサートが25日、伊那市役所の多目的ホールで開かれた。伊那市内の障害者団体など、およそ100人が会場を訪れた。

記念事業は、毎年12月の世界障害者記念日に合わせて開いていたが、今年は日程を早めて開催した。

コンサートでは、京都府在住の障害者通所施設の所長でミュージシャンの中島光一さんが、施設での体験を歌にしたオリジナルの曲を披露した。

訪れた人たちは、静かに中島さんの弾き語りに聞き入っていた。

中島さんは、「歌でみなさんを元気にできたらうれしい。そして今度はその元気を私がもらって、歌を続けていきたい」と話していた。 -

住民が殿島城址公園整備

伊那市東春近の地域住民は25日、殿島城址公園の整備作業を行った。

整備作業は、公園を地域の憩いの場にしようと、東春近地区協議会が中心となり行い、この日は地域のボランティアおよそ60人が参加。

参加者たちは、公園内に植えられている樹木に名札を付ける作業や、散策するのに歩きやすいよう、砂を敷く作業などを行った。

東春近地区協議会の梅田和穂会長は、「ほかの地域からもたくさん人が訪れるような、素晴らしい公園になるよう整備を進めていきたい。」と話す。

地区協議会では今後、松くい虫被害のあった木を今年中に伐採し、しだれ桜の苗木を植える計画。 -

ハロウィンのかぼちゃ提灯作り

25日に行われる伊那市八幡町のハロウィンに向け、伊那小学校で24日、カボチャの提灯作りが行われた。

5年夏組の児童33人が1人1つずつ提灯を作った。

八幡町ハロウィンで使う提灯は、毎年、伊那小の児童が作っている。

子どもたちは、ハロウィンを行う八幡町ロマン通り商店会のメンバーから指導を受けながら、中の種などを取り除いた後、小さなのこぎりで顔を切っていた。

ある児童は、「顔をくり抜くより、中身を取り除く作業が大変だった。明日が楽しみです。」と話していた。

この日作った提灯は、25日にハロウィンの会場、伊那北駅前広場に、一般参加者のものと一緒に飾られ、午後5時すぎに点灯式が行われる。

また、仮装コンテストも企画されていて、夏組の児童も参加することになっている。 -

大森英明写真展

富士山をとり続けて14年。

伊那市のアマチュアカメラマン、大森英明さんの写真展が伊那図書館で始まった。

大森さんは、会社勤めの傍ら年に20回から30回、富士山の撮影に足を運んでる。

写真展は今回で8回目。

去年から今年にかけて撮った22点を並べた。

山中湖から山頂に沈む太陽を捉えた作品は、「山頂ダイヤ」、午後4時に撮影。

朝霧高原からの夜明けの風景は「幻想の夜明け」、午前7時撮影。

山中湖のキャンドルイベントにあわせて撮影した作品「湖畔のアイスキャンドル」は午後5時に撮影したもの。

季節や撮影ポイント、気象条件も熟知していないときれいな富士山は撮れないと話す大森さん。

今後は、山の内面を引き出すような写真を撮っていきたいと話している。

大森英明写真展「夢幻の世界 富士山」は、11月2日まで伊那図書館で開かれてる。 -

伊那商議所女性会 紙芝居お披露目

伊那商工会議所女性会が取り組んできた環境をテーマにした紙芝居がこのほど完成し22日、伊那商工会館でお披露目された。

紙芝居は女性会が、子どもたちに楽しみながら環境の大切さについて理解してもらおうと作製したもの。

県の地域発元気づくり支援金事業として60万円の補助を受けている。

22日は市職員など関係者を招き電気などエネルギーの節約や、リサイクルなどを題材にした三つの作品を披露した。

女性会の小林旬子(じゅんこ)会長は「子どもたちに環境を大切にするために何をすればよいか伝えていきたい」と話している。

紙芝居は市内の保育園で順次、上演していく予定。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

信州大学中原寮祭に園児が参加

伊那市西箕輪の大萱保育園の子ども達が23日、手作りの神輿を担いで、南箕輪村、信州大学農学部の中原寮近くを練り歩いた。

中原寮で22日から始まった寮祭に合わせて行われ、園児およそ80人が参加した。

大萱保育園では、園が近いことから毎年寮祭に参加して、神輿を担いでいる。

今年の神輿には、子ども達がどんな野菜も食べられるようにと、年長児が描いた嫌いな野菜の絵が貼られていた。

途中で野菜の神様に扮した学生が現れ、「好き嫌いしないで野菜を食べてください。」と、ホウレンソウとニンジンのクッキーを子ども達に手渡した。

保育園の山岸加代子園長は、「祭りを楽しみながら、嫌いな野菜を克服してくれたらうれしい。」と話した。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

箕輪町Eグループチューリップの球根植付け

箕輪町上古田の遊休農地に23日、およそ2万個のチューリップの球根が植えられた。

球根の植付け作業を行ったのは、地元有志でつくる「これからの農業、林業を考えるEグループ」のメンバーと、地元長寿会や上古田保育園の子ども達。

参加者らは、縦横15センチ間隔であけられた穴に、今年掘りとった球根を植えていた。

植えられたのは赤や白、ピンクなど色とりどりのチューリップで見頃は来年の4月中旬。【伊那ケーブルテレビジョン】 -

伊那消防署が緊急用軽トラック導入

伊那消防署に緊急走行ができる軽トラックが初めて導入され22日、署員などによる入魂式が行われた。

新しく導入した軽トラックは赤色回転灯が付いていて、伊那消防署の軽自動車としては初めて緊急走行ができるもの。

主に水害が発生した時に土のうを運んだり、火災発生時には追加のホースや空気ボンベを運搬する。

伊那消防組合の唐木一直副組合長は「地域の安全安心のために有効に利用して欲しい」と話した。 -

西駒山荘 今シーズンの営業終了で荷下げ

伊那市営西駒山荘の今シーズンの営業が終了し22日、ヘリコプターによる備品などの荷下げが行われた。

この日は午前6時半から荷下げがおこなわれ、西駒山荘の営業期間中に使ったシーツや発電機などが運ばれた。

西駒山荘は、今シーズン7月1日から今月13日まで営業し、西箕輪中学校の集団登山など382人が訪れた。

営業日数は去年とほぼ同じで、利用者は18人の増。

西駒山荘は、老朽化が進んでいることや赤字経営など課題もあり、市では現在そのあり方について検討をすすめている。 -

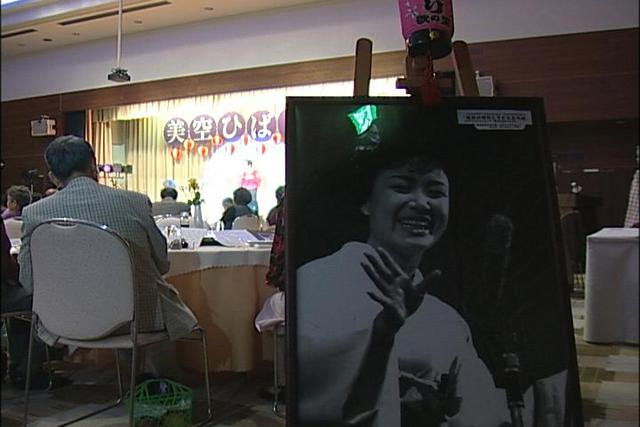

美空ひばり歌の里祭り 最終回

美空ひばりさんのファンが集まるイベントが18日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれた。

11回目を迎えたこのイベントも今回が最後となる予定。

美空ひばり歌の里まつりは、生前ひばりさんと親交のあった箕輪町在住の作家、小沢さとしさんが中心となり平成10年から始った。

小沢さんによると、昨年で目標だった10回を超えた事や、参加する人が高齢化してきている事等から、 このイベントも今年が最後になるという。

今回は北海道や九州から約250人が集まり、75人が思い出に残る曲をカラオケ等で歌い披露した。

このうち、飯田市から参加した柳川由記子さんは、手作りの衣装を身にまとい愛燦燦を歌った。

柳川さんは「苦しい時、ひばりさんの歌を聞き、何度も励まされました」と話していた。 -

みはらしの湯で生け花教室

伊那市のみはらしの湯で15日、生け花教室が開かれた。

みはらしの湯では、空きスペースを有効利用しようと、今回初めて教室を開いた。

伊那市羽広に住む生け花の師範、重盛栄子さんが講師を務め、上伊那から参加した14人が指導を受けた。

今回は初心者向けの教室となっていて、重盛さんは、高さや配置などを丁寧にアドバイスしていた。

生け花に使ったのは、リンドウや菊など秋の草花で、参加者は、花の大きさや特徴を良く見ながら、思い思いに生けた。

みはらしの湯では今後、好評であれば、生け花教室以外にもカルチャー教室を設ける計画で、お風呂と一緒に趣味も楽しんでもらいたいと考えている。 -

園児がアマランサス味わう

伊那市の富県保育園で20日、雑穀アマランサスの実が入ったおにぎりを園児達が味わった。

富県保育園では今年6月に伊那地域アマランサス研究会からもらった苗を保育園近くの畑で栽培してきた。

10月の初めにアマランサスの実2キロを収穫した。

この日はおやつの時間に、苗を提供した研究会のメンバーを招待し、一緒に味わった。

またアマランサスの花は天ぷらにし振る舞われた。

研究会によるとアマランサスの実は栄養価が高く、特にタンパク質やカルシウムを豊富に含んでいるという。

園児達は、美味しいと話しながら楽しいおやつの時間を過ごしていた。

富県保育園では、今後アマランサスを使ったおやつ作りを計画しているほか、来年には収穫した種をまく予定。 -

米の道権兵衛峠を歩こう

総勢300人が参加

伊那から木曽へと馬で米を運んでいた時代をしのぶイベント「米の道・権兵衛峠を歩こう」が19日、伊那市で行われた。県内のほか首都圏・中京圏の参加者総勢300人ほどが、伊那や木曽の権兵衛峠周辺を歩いた。

このイベントは、権兵衛峠を通り米を運んだ江戸から明治時代にかけての様子を再現しようと行われている。

背中に米俵を背負った馬が先頭を歩き、それに続いて参加者が歩いた。

天候に恵まれ、参加者は峠の頂上を目指すコース、頂上を越えて木曽まで行くコースなど、自分にあったコースを汗をかいて歩きながら、紅葉などを楽しんでいた。 -

上伊那郡市育樹祭

森林の大切さを知ってもらおうと20日、上伊那郡市育樹祭が伊那市のますみヶ丘平地林で行われた。林業関係者や地元の伊那西小学校児童など約200人が集まり、枝打ちや間伐作業をした。

ますみヶ丘平地林の一帯は県が6年前の植樹祭でクヌギやコナラなどの広葉樹を植えた場所で、その時に植えた木は高さ5、6メートルに成長している。

それに伴い、森林内が込み合ってきたため、間伐作業を行うことにした。

参加者はのこぎりやチェーンソーを手に、生育が悪い木を切り倒したり、枯れた枝を取り除く作業に励み、汗を流していた。

間伐を実施した面積はおよそ1ヘクタール。間伐前は1ヘクタール当たり2千本から2500本の木が生えていたが、今回およそ1500本になるよう間伐をした。

伊那西小学校の児童は「林間学校で間伐作業をしたことはあったが、今回は木が多くて大変だった」と話していた。 -

行者そば祭り

秋空の下で舌鼓

昔、行者が置いていったとされる「行者そば」を味わう祭りが19日、伊那市荒井区内の萱で行われた。市内外から多くの人が訪れ、秋空の下でそばを味わった。

行者そばは、昔、修行に向かう途中の行者が内の萱でもてなしを受けたお礼に置いていった種を、内の萱の住民が大事に守り育てたものだと言われている。

内の萱では、この地域を行者そば発祥の地として活性化させるため祭りを開き、今回が22回目。

現在では、地区内でソバを作る人も減り、祭りでは広く伊那地域でとれたソバを使っている。

祭りには、およそ2千食を用意した。

転勤で伊那市に来ているという家族は、「紅葉を見ながら、外で食べるそばはとてもおいしいです」と話していた。 -

第24回新山まつり

伊那市新山の秋祭り「新山まつり」が19日開かれ、多くの人でにぎわった。

祭りは、新山小学校と新山集落センターの2か所を会場に行われた。

集落センターでは、お菓子を投げる宝投げや、地元産のマツタケなどが当たる景品付き打ち上げ花火などがあった。

宝投げが始まると、会場では多くの人が集まり、お菓子を受け取っていた。

また会場では、存続が難しくなっている新山保育園の保護者会が、募金活動をした。

募金は、子どもたちにより深い思い出作りをさせたいと、その資金集めのために行った。

集まった人たちは、「頑張ってね」などと声をかけながら募金していた。

保護者会では、花壇作りや古い遊具の整備などにあてたい竏窒ニしている。 -

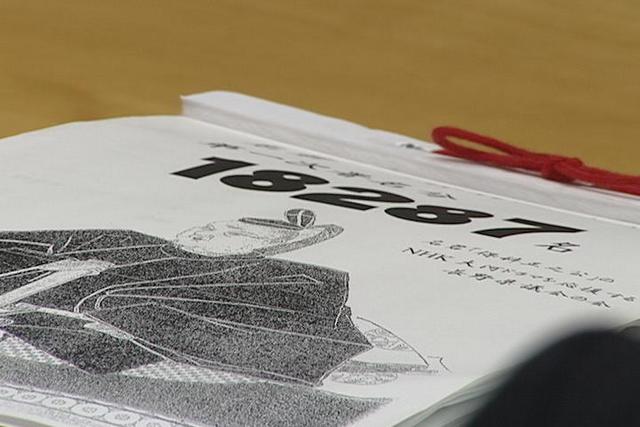

名君保科正之公大河ドラマ実現へ向け、県議署名わたす

長野県議会の向山公人議員は20日、伊那市役所を訪れ、名君保科正之公の大河ドラマ実現を願う1万8千287人の署名を「大河ドラマをつくる会」会長の小坂樫男伊那市長に手渡した。

県議会では今年7月、保科正之のNHK大河ドラマ化に協力しようと、議員全員で応援する会を発足した。

この日は、それぞれが地元で集めた署名1万8千287人分を小坂市長に手渡した。

向山議員は「今後も、県議会として協力出来るところは積極的にサポートしていきたい」と話し、ドラマ化実現へ向けエールを送った。

小坂市長は「これまで集まった署名と合わせ、29万人を超え、30万人への弾みがついた」と話していた。

伊那市観光協会によると、大河ドラマ実現に向け集まった署名は、20日現在29万503人分となっている。 -

「伊那谷森と人を結ぶ協議会」発足

地域の森づくりに携わる住民を増やしていこうと、NPO法人「伊那谷森と人を結ぶ協議会」がこのほど発足した。

20日は、伊那市振興公社の桜守で「伊那谷森と人を結ぶ協議会」の代表を務める稲辺謙次郎さんが伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に設立の報告と今後の協力を要望した。

先月24日に発足した伊那谷森と人を結ぶ協議会は、ますみヶ丘平地林など伊那市の所有する森を拠点に、草花を楽しむ講座や間伐作業、木材の利用方法などを指導し、より多くの市民が森に親しめるように活動する。

メンバーは、上伊那の林業関係者や森林ボランティア団体で構成され、これまで個々に行ってきた活動をより大きな輪にしていくねらい。

稲辺代表は、「市民が森で遊び、学習し、整備もしていけるよう、住民と行政の橋渡し役になっていきたい」と抱負を話した。

また小坂市長は「森に対する市民の関心も高まってきている。専門のノウハウを活かして一緒に伊那市の森を守って欲しい」と今後の活動に期待していた。

会として初めての活動は、来月16日に伊那市が、ますみヶ丘平地林で行う「森と親しむイベント」で森林セラピーや森づくりに関する講座を計画している。 -

カラオケ店の防火対策点検

大阪市の個室ビデオ店放火事件を受けて20日、箕輪消防署は、町内のカラオケ店の防火対策を点検する立ち入り調査をした。

この調査は、消防庁の通達を受けて全国の各消防署で実施している。

箕輪町内には深夜から早朝にかけて営業を行う個室ビデオ店はないが、個室カラオケ店は、火災報知器の音などが聞こえにくいなどの問題点があるため、今回は町内にあるカラオケ店2店舗を訪問した。

消防署員は従業員とともに消火器や火災報知器の位置を確認し、「もう少し厨房を整理整頓してください」「消防設備の点検を1年に一度は実施してください」などと気付いた点を指摘していた。

また、消防法の改正に伴い、こうした個室のあるカラオケ店などは、平成22年の3月末までに各部屋に報知器の音が聞こえるようにすることが義務付けられている。

点検を終了した消防士は、こうした設備の準備を進めることも促していた。 -

大芝高原イルミフェスで星空コンサート

イルミネーションフェスティバル行われている南箕輪村の大芝高原で18日、星空コンサートが開かれ、訪れた人たちは音と光の共演を楽しんでいた。

コンサートは、南箕輪村商工会の有志がイルミネーションフェスティバルを盛り上げようと、初めて企画した。

演奏したのは、辰野町出身のフルート奏者・赤羽泉美さんと神奈川県平塚市出身のピアニスト・今井亮太郎さんの2人。

この日は、ボサノバやサンバといったブラジルの音楽を演奏した。

イルミネーションが彩る大芝高原には、澄んだ音色が響き、訪れた人達は音と光の競演を楽しんでいた。 -

美空ひばり歌の里まつり 最終回

美空ひばりさんのファンが集まるイベント「美空ひばり歌の里まつり」が18日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれた。11回目の今回が最終回で、多くのファンが最後の祭りを盛り上げ楽しんだ。

美空ひばり歌の里まつりは、生前ひばりさんと親交のあった箕輪町在住の作家小沢さとしさんが中心となり平成10年から始まった。

小沢さんによると、昨年で目標だった10回を超えたことや、参加する人が高齢化してきていることなどから、このイベントも今年が最後になるという。

今回は、北海道や九州からおよそ250人が集まり、75人が思い出に残る曲をカラオケなどで歌い披露していた。

このうち、飯田市から参加した柳川由記子さんは、手作りの衣装を身にまとい、「愛燦燦」を歌った。柳川さんは「苦しい時、ひばりさんの歌を聞き、何度とも励まされました」と話していた。

32/(火)