-

伊那市民プールと高遠スポーツ公園プールがオープン

伊那市の市民プールと高遠スポーツ公園プールが7日、オープンし初日は無料開放された。

伊那市民プールには小中学生や家族連れなど大勢が訪れ、好天のもと元気に水遊びを楽しんだ。

開場時間は伊那市民プール午前9時縲恁゚後5時、高遠スポーツ公園プール午前10時縲恁゚後6時。外気温、水温が満たない時、台風などの荒天による閉場がある。 -

願いごとが叶うよう 東春近中央保育園・七夕飾り

伊那市の東春近中央保育園(青木多津子園長、園児114人)は4日、天の川や星に見立てた紙飾りを施したササを同園庭先に設置した。7月7日の七夕にちなんだ行事の準備で、園児それぞれが願いごとを書き記した短冊をササに飾り付けていった。

恒例の行事だが本年度は、園児たちがササを調達。年長園児34人が他のクラスの分を含めた、高さ4メートルのササ4本を地元住民から分けてもらい、「エイサ!ホイサ!」と掛け声を合わせながら園へ運んだ。このほか、今年は、わが子の成長を願う保護者からも短冊を募った。

「保育園の先生になれますように」「キリンのように背が大きくなりたい」などと書き記した、園児たちの願いがこもった短冊の重さに枝が垂れるササ。8日の「7月の誕生会」で七夕行事を行った後日、園庭で燃やし、煙とともに願いごとを天に届ける予定だ。 -

かっぱ館に市内の小学校、保育園の子どもたちが制作した灯ろう展示

駒ケ根市下平の「おもしろかっぱ館」は8月23日まで、市内の小学校や保育園の子どもたちが「ホタル祭り」のために作成した灯ろう40点のうち、入賞作品11点を展示している。子どもたちのアイディアに富んだ作品の数々が、訪れた人たちの目を楽しませている=写真。

例年同館では、一人でも多くの子どもたちに6月のホタル祭りに足を運んでもらおう竏窒ニ、市内の小学校や保育園の子どもたちに灯ろう制作を依頼しており、ホタル祭り当日、その灯ろうを会場となる水辺の楽校付近に展示している。また、祭りに訪れた人にアンケートを実施し、優秀賞から特別賞までを決める。

今年は上位4作品を優秀賞に選出。最も多い35票を獲得した赤穂東小学校の作品には、ホタルが幻想的に舞う姿が丁寧に描かれている。また、昨年4月に中沢小学校内に開室した伊那養護学校の分教室「はなももの里分教室」も作品を出展。特別賞に選ばれた。

開館時間は午前9時縲恁゚後6時(毎週月曜は休館。ただし、21日は開館し、23日に休館する)。

また、今回寄せられた作品40点は、8月23日の第20回天竜ふるさと祭りで同館周辺に展示し、点灯する予定。 -

べとリンピック 参加者募集

NPO法人南箕輪わくわくクラブなどは8月2日、南箕輪村田畑の田んぼで開く「第8回べとリンピック」の参加者を25日まで募集している。「フライングディスク・エアコンビ」など4種目がある。同イベントはスタンプラリー第2弾。

種目は、「フライングディスク・エアコンビ」(2人1組・2投)「田んぼフラッグ」(ビーチフラッグの田んぼ版)「ソフトバレーボール」(6人1組・10チームによる対抗戦)「どろんこ遊び」(児童対象・しっぽ取りゲームなど)竏秩B

当日の受け付けは午前8時30分まで。参加資格は小学生以上。参加費は会員無料、非会員中学生以下500円、同高校生・一般千円(保険代含む)。田んぼには石があるため地下足袋、足首までの靴などを必ず持参すること。

問い合わせは、同クラブ事務局(78・8313)へ。

昨年のイベントから -

地域とともに子育てハンドブック作成へ

宮田村の住民グループ「いきねっと宮田」は今年度、若い親子を地域一体で支援しようと「子育て情報ハンドブック」を作成する。子育て中の親たちの生の声を拾いあげ、実際に取材や編集にも携わってもらう考え。4日には前段となるワークショップを村老人福祉センターで開き、どのような情報が欲しいか、育児中の母親たちの意見要望を聞いた。

ざっくばらんに会話しながら、自由な形で意見交換。

病院や子ども同伴可能な施設、サークルや各種相談など、若い母親たちは自分の今の生活に照らし合わせて、欲しいと思う情報を紙に書き込んだ。

「一緒に作り上げるプロセスが、子育ての原動力にもなるはず。多くの力で完成させたい」と、ハンドブック作成プロジェクトの吉澤小百合さん。近く発足予定の編集委員会にも、若い親たちに参加を呼びかけ、500部ほどを作成する。

いきねっと宮田は、村内の育児中の父母182人にアンケート調査も実施。病院や託児に関する情報を求める声が多く、ハンドブックに寄せる期待の高さも伺わせた。

県の元気づくり支援金の助成も受け、8月末にはフォーラムを開き、子育てネットワークづくりも視野にホームページの立ち上げも計画するが、奥田博子代表は「本当に必要な村ならではの情報を網羅し、地域と若い人が関わりを持つなかで子どもたちを育みたい」と話す。

ワークショップは7日も開く。問い合わせは村教育委員会子ども室沼野さん85・2314まで。 -

箕輪町図書館講演会「絵本・おはなしについて」

箕輪町教育委員会主催の町図書館講演会「絵本・おはなしについて」は30日、町文化センターで開いた。上郷図書館長の下沢洋子さんを講師に、日ごろ読み聞かせなどをしている町民15人が、質の高い絵本を選ぶポイントなどを学んだ。

「かさじぞう」の3種類の絵本を見比べ、瀬田貞二著「絵本論」の中で絵本の特質について学んだことを基に、子どもにとってどの絵本がいいのか、グループで話し合った。

下沢さんは、「昔話は再話でないといけない」とし、再話になっている1冊を選び、地蔵を最初から6体描かない、俵などを全て描かずに断ち落としにすることでどっさりという感じを表現している-などの絵の解説文を紹介した。

また「昔話は筋を楽しんでいく」と、3冊の文章だけを並べ比較したものを読み、違いも学んだ。

下沢さんは「質の高い本当にいいものを、子どもだからこそ読んで与えてあげてほしい」と話した。 -

池坊伊那支部青年部が郵便局に生け花展示

華道家元池坊伊那支部青年部の中部ブロックは18日まで、伊那市中央区の伊那東郵便局ロビーに生け花を展示している。

年2回の青年部の展示奉仕。池坊の生け花を広く知ってほしい-という願いと共に、公共の場に花を飾ることで地域住民に季節を感じ心和んでほしい-との思いも込め取り組んでいる。

1週間を前期と後期に分け、2作品ずつを展示。3週間で12人がカーネーションやアジサイ、ユリなど季節の花、庭に咲く身近な花を生ける。

中部ブロックでは、「家のどこにでも飾られるような、どんなスペースでも、どこからでも見てもらえる自由な花。生け花をしていない方にも、飾ってみようかなと思っていただける参考になればありがたい」と話している。 -

特定給食施設等従事者研修会

伊那保健所は2日、特定給食施設等従事者研修会を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。関係者が、給食施設の衛生管理で管理マニュアルを作る重要性などについて学んだ。

社会福祉施設や医療機関、事業所など約60施設の管理者、管理栄養士、栄養士、調理師ら約100人が参加した。

伊那保健所の食品・生活衛生課が給食施設の衛生管理について講話。NASAが宇宙食による食中毒事故を防止するために考え出した食品製造工程の衛生管理システム・HACCP(ハサップ)の概念を取り入れた衛生管理マニュアルにより、重点的な管理点の明確化、調理する全員の食品衛生意識の向上、定期的な検証による同じ衛生水準の保持-などの利点があることを挙げた。

手順書の作り方を説明し、「衛生の概念はすべての人に共通ではない。文書になったものを見て確認することが共通の衛生レベルを保つ一番の方法。ぜひ手順書を作ってほしい」と話した。

ノロウイルス感染症についても、「特に冬季に多く発生するが、冬だけの問題ではなくなっている」として、二次感染防止の基本事項などを示した。 -

国民安全の日に合わせ箕輪町安協執行部員らが信号機清掃活動

1日の国民安全の日に合わせ、箕輪町交通安全協会執行部員、町交通安全推進協議会事務局員らが役場付近の交差点2カ所の信号機の清掃をした。

「制服を着て活動する姿を見せることによって、交通安全や防犯意識の啓発につながれば」と町安協の中村喜男会長。

国道153号線の「役場入口」交差点の歩行者用信号機12個と同線「松島駅入口」交差点の歩行者用信号機8個を、一つひとつ雑巾で奇麗に拭いた。

「役場入口」交差点は05年から歩行者分離式に、今年3月から完全なスクランブル交差点へと移行。移行後から現在まで交通事故は起きていない。 -

沙羅双樹見ごろに

朝(あした)に開き、夕べに散る。夕べに咲いて、朝に散る、はかない1日花-。

駒ケ根市中沢の常秀禅院(吉江修深住職)の沙羅双樹(さらそうじゅ)の花が見ごろを

迎えた。今月中旬から開きはじめ、7月上旬まで咲き続ける。木の根元の太い部分で直径80センチ余、高さは約20メートル、幹から2本ずつ対生に枝を出し、四方に広がっている。

推定樹齢150年余のこの巨木は、明治時代に檀家が南方(インドシナ半島)から持ち帰った苗木が根づいたもので、これほどの大木は国内でも少ない。 ナツツバキの1種だが、花は1回り大きく、葉は緑濃く、厚みが

ある。

釈迦がこの木の林の中で亡くなり、瞬く間に花の色が変わったと言われている、インド原産のリュウノウコウ科の常緑高木。

吉江住職は「1日花のはかなさに無常を感じ、次々咲き続ける花に、しみじみと命の継続を感じてもらえれば」と話していた。 -

「社会を明るくする運動」メッセージ伝達

「社会を明るくする運動」の強化月間にあわせ、上伊那地区保護司会は2日、関係市町村庁舎を訪れ、各市町村単位で構成する同運動実施委員長の各市町村長らに「法務大臣メッセージ」を伝達した。

運動は、犯罪や非行のない社会を築くための全国的な取り組みで、法務省が主唱し、運動の趣旨に賛同した機関・団体が協力して推進する。県内は各市町村、保護区などを単位とした同運動実施委員会を置いている。

南箕輪村には、上伊那地区保護司会の湯沢敏中部分区長ら3人が訪れ、運動への協力を求める「法務大臣メッセージ」を唐木一直村長に手渡した=写真。唐木村長は「犯罪のない社会を築くため、今後も保護司のみなさんと連携を取りながら活動していきたい」とあいさつした。 -

南信一水会出品者展

一水会展に南信地区から出品している仲間でつくる「研水会」は6日まで、第18回南信一水会出品者展を伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで開いている。100号を中心とした洋画の大作が並び、見ごたえある展示になっている。

互いに研さんを積もうと組織した会で、年間に勉強会3回、展覧会1回、スケッチ会1回の活動をしている。

出品者展は伊那、飯田、茅野の3会場を回り持ちで開催。「里山」「水」などそれぞれのテーマに沿った写実を中心とした作品で、今回は21人が一水会展に出品した作品や、これから出品を考えている作品など60点を展示した。

一水会常任委員で研水会代表の篠原昭登さん=茅野市=は、「絵の魅力は感動をどう表現していくか。作家の個性は、まず何を描くか、次に色に表れる。作家が何をねらっているのか、それぞれの個性をよくみてもらいたい」と話している。 -

河川モニター委嘱式

日常生活の中で知った河川に関する情報を伝えたり、市域住民に対し、河川愛護の普及啓発などに取り組む国土交通省中部地方整備局の「河川愛護モニター」の委嘱式が1日、駒ケ根市の天竜川上流河川事務所であり、今後2年間、モニターとして活動する6人が、伊藤仁志事務所長から委嘱状を受け取った=写真。

モニターの委嘱は河川整備や河川利用などに対する地域の要望を把握するとともに地域連携を図ることなどを目的とするもの。一般から公募したところ、今回は上下伊那に住む6人が委嘱を受けることになった。

各モニターは自宅付近の河川約2、3キロ圏内で、ごみの不法投棄や河川流域の異常などを監視するとともに、河川利用などに関する要望を寄せる役割を担う。

伊藤事務所長「みなさんからいただいた情報を適切な河川整備活動に利用させていただきたい。安全を第一に考え、楽しみながら活動してください」と語った。 -

伊南交通安全協会駒ケ根支会全国国民安全週間に合わせて国道沿いの信号機を清掃

良好な交通環境を守ろう竏窒ニ、伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦会長)は1日、市内にある国道153号線沿線の交差点9カ所で、歩行者用信号機清掃作業に取り組んだ=写真。

取り組みは「全国国民安全週間」である7月1日から7日までの間に毎年実施している。

今年は11人の会員が参加。手分けして各交差点に設置された歩行者用の信号機にはしごをかけ、表示板やその周りなどをきれいにふき取った。

赤羽根会長は「こうして毎年信号機を掃除してみると、結構汚れている。活動を通して一般の人にも交通安全への意識を高めてもらい、安協のPRになれば」と話していた。 -

【ラーメン屋「咲来軒」店長 桜井純一】

「やっぱり、自分で店をやるというのは責任が必要。大変だけどお客様が満足そうに、ごちそうさまと言ってくれる、小さな子どもが、おいしかったと言ってくれる、その言葉にいつも元気づけられる」と笑顔で話す。

伊那市の上牧、県道・伊那辰野停車場線(通称・竜東線)沿いに「咲来(さくらい)軒」を開店して1年と2カ月が過ぎた。

子どものころから料理が好きだったこともあり高校卒業後、松本市の松本調理師専門学校へ進学。卒業後、岡谷市の「来々軒」で修行を始めた。

「父が店長と知り合いで、小さいころからよく食べに行った。昔から来々軒の味が好きだったから」と理由を話す。

来々軒は1949年から続いている老舗のラーメン屋。「見て覚える」を基本に、店の味を修得するため8年間修行。「家族のように接してくれて、今も公私にわたってお世話になっている」と感謝する。修行の後半にはスープやギョーザを任された。

来々軒からのれん分けしてもらったが、伊那市にすでに同名の店があることから、来々軒の店長が桜井の・スサク・スと来々軒の・ス来・スの字を取り「咲来軒」と名前をつけた。

「自分が好きな来々軒の味を、伊那で広めていきたい」そんな思いを抱き、昨年4月に開店。

「今、一番の目標は来々軒みたいに自家製のめんで作ること」と意気込みを語る。

現在メニューはラーメン(650円)、パーコーメン(880円)、豚バラーメン(900円)、チャーシューメン(千円)やギョーザ(400円)、カツ丼(900円)など。

今年は夏のメニューに力を入れていきたいとのことで「冷やし中華」「冷やしラーメン」「ジャージャーメン」「冷やしタンタンメン」「冷やしマーボーラーメン」などを企画している。

伊那市上牧出身。趣味は野球で現在伊那市の早起き野球チームに所属している。実家で両親と祖母、妹と4人で暮らす。 -

花ろまん41

梅雨の花、アジサイ。咲き始めは緑を帯びた白、後に淡紅色、淡青色、やがて濃青紫色に変わり、「七変化」の別名を持つ。青い花が集まり手まり状に咲く風情から「集真藍(あづさあい)」から転じたとも。大伴家持が「言問わぬ木すら味狭藍(あじさい)」と詠んだ万葉の花。白楽天の詩から「紫陽花」と名付けられ、日本固有の植物でドイツ医師、シーボルトがヨーロッパに移入し、改良され、「西洋アジサイ(ハンドランジア」として逆輸入された花。雨に濡れて古刹に咲く日本アジサイには格別の風情がある。今回は「あじさいまつり」でにぎわう伊那市西春近の深妙寺(重盛快典住職)と、アジサイの小道に数百株が競って咲く駒ケ根高原の光前寺(吉沢道人住職)を取材したほか、近年、人気の山アジサイ(日本アジサイ)を紹介する(大口国江)

◇寺の雰囲気に合い、花の色の変化が魅力な日本的な花

伊那市西春近の深妙寺

「あじさい寺」の異名を持つ伊那市西春近の深妙寺(重盛快典住職)では200種2000株余のアジサイが咲いている。白から淡青色、紅、青紫色と色とりどりの花色が、訪れた人々の目を楽しませている。

同寺は25年ほど前、重盛住職の母、故・登美子さんが挿し木で増やし、境内に植えたのがきっかけ。その後、重盛住職も引き続き、珍しい苗木を購入したり、挿し木で増やし、広い境内を花で埋め尽した。

花の種類は額アジサイや山アジサイなど日本アジサイを中心に、花が大きく豪華な西洋アジサイ(ハイドランジア)、柏葉アジサイ、ノリウツギなど多彩。

祭り期間中(縲・月10日)は無料の茶菓の接待、くずもち(有料)もある。4縲・日は午後7時から9時まで夜間照明もする。

重盛住職は「アジサイの雨に濡れたしっとりとした風情が寺のたたずまいに合い、心が和む。花の色の変化も魅力」と話す。

◇重盛住職のワンポイントアドバイス「挿し木と管理」

アジサイの繁殖方法は梅雨時の緑枝挿しが一般的だが、冬の凍み上がりでだめになってしまう。3月頃の休眠挿しの方が成功率が高い。

花後は花の下から2節目で切ると、来年も開花する。

花の色はアルカリ性土壌では赤く、酸性土壌では青くなると言われるが、遺伝子が異なり、肥料で赤花を青に、青花を赤くすることは難しい。

##(写真)

(1)「(2)(3)青色のガクアジサイが数10本咲く園内

◇花の少ない梅雨の季節に咲く日本情緒豊かな花

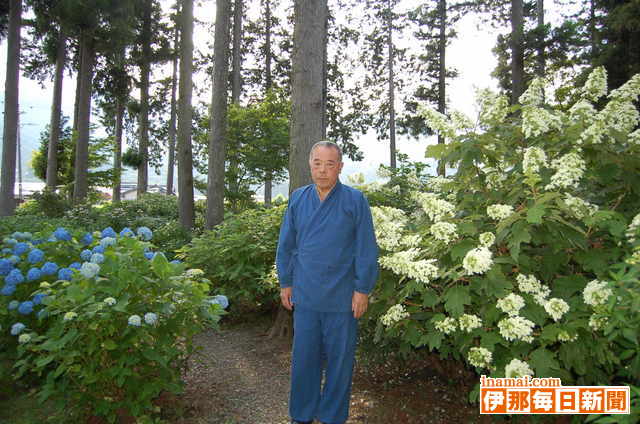

光前寺吉沢道人住職

駒ケ根市の古刹光前寺では約20種類、400株のアジサイが境内を彩っている。

山アジサイ系(ガクアジサイ)が中心で、がく(装飾花)が白からピンクに変わる「紅がく」「清澄沢」。真紅になる「紅」。がくが濃紫の「黒姫」など多彩。

日当たりのよい駐車場前に植えられた「紅がく」は今が見ごろ、辺りをピンクに染めている。

また、鐘楼の周辺には数百株のアジサイを植え、あじさいの小道を作っている。

吉沢道人住職は「アジサイは桜の木の下でもよく咲いてくれる。寺の雰囲気に合うガクアジサイを中心に集め、挿し木で増やしている」と話す。 -

メール配信サービスに新しい分野 南箕輪

南箕輪村のメール配信サービスに新しい分野「村からのお知らせ」が追加された。同分野の内容は、各種健診日程や公共施設利用案内などで、配信は1日から始まる。受信者は「エリアの追加」の登録内容変更で利用が可能となる。

同サービスは、07年7月から運用を開始し、現在までに1300件の登録。本年度に入ってからは月200件ずつの新規登録があり、定着しつつあるという。 -

駒ケ根市小学生相撲大会に向け、実技指導始まる

駒ケ根市小学生相撲大会に向けて駒ケ根市内の小学校で1日、大会実行委員会(中村祐次実行委員長)による所作、実技指導が始まった。初日の赤穂小学校では、今年大会に出場する138人の児童が、四股の意味や構え方などの指導を受けた=写真。

小学生相撲大会は日本の国技を通して子どもたちの心身を鍛えることなどを目的として毎年7月に開催しているもの。今年も大会まで20日をきり、大会実行委員会のメンバーが9日までの間に市内の各小学校を回り、基本的な動作などの指導に当たることになった。

児童たちは実際に相撲の構えで講師と向き合った後、勢いよく相手のふところへ飛び込み、力いっぱいにぶつかっていた。

講師らは「練習したら練習しただけ成果がでるので、相手の動作を考えながら、練習してほしい」などと児童らに呼びかけた。

今年の小学生相撲大会は19日の午前9時から、駒ケ根高原切石公園の土俵で行う(雨天の場合は市民体育館)。 -

西駒山荘にヘリで荷揚げ

伊那市は1日、中央アルプスの市営山小屋「西駒山荘」と避難所「大樽小屋」へ、ヘリコプターを使って食料などの物資を輸送し、12日の西駒山荘営業開始に備えた。

物資は、西駒山荘用の野菜や米、飲料水といった食料品などのほかに、桂小場登山ルートの登山口から山荘との中ほどに位置する大樽小屋のトイレの老朽化に伴う修理のための資材も輸送。

物資の重量は合計約2トン。ヘリコプターは1往復約10分、伊那市の鳩吹公園駐車場から3回に分け輸送した。

西駒山荘は10月13日まで営業。40人収容可能。

問い合わせは伊那市役所観光課観光施設係(TEL78・4111)へ。 -

南ア林道バス 北沢峠まで全線で運行開始

伊那市長谷の南アルプス林道バスが1日、終点・北沢峠までの全線で運行を開始した。昨年9月、台風9号の影響に伴う災害復旧工事で、全線の運行は例年に比べて半月遅れとなったが、始発便から県内外の登山客が利用した。

1980(昭和55)年の林道バス開設から累計利用者数は今季中に100万人に達する見込みで、早くて7月末ごろという。

林道バス営業所前に車両を並べ、林道バス運転手、伊那市観光協会長谷支部メンバーら20人がシーズン中の安全を祈願。

伊那市観光協会長谷支部の中山晶計支部長は「南アルプスの玄関口で、登山者の安全を第一に安全運転を心がけてほしい」とあいさつした。

始発便には県内外の登山客23人が乗り込んだ。

徳島県の女性(60)は「北岳(標高3192メートル)へ登る。2回目で、アプローチが長いが、天気も良さそうなので楽しみたい」と話した。

林道バスは4月下旬以降、三峰橋付近の戸台口竏忠フ宿間の運行だったが、北沢峠(延長22・6キロ)まで伸び、1日4往復する。

運賃は仙流荘竏猪k沢峠間が1100円。所要時間は1時間。

問い合わせは、南ア林道バス営業所(TEL98・2821)へ。 -

いきねっと宮田が4、7日に子育てワークショップ

地域の身近な課題に取り組む宮田村の住民グループ「いきねっと宮田」は4日と7日に、子育てワークショップを開く。さまざまな声を拾いあげ、今年度中に作成する子育てハンドブックに反映させていく。

ハンドブックは村内の子育て世代の保護者に配布を予定。身近な情報を盛り込みながら、若い親たちを支援していく一冊に仕上げる計画だ。

ワークショップでは語らいながら、ブックに掲載していく内容などへの検討を深める。

4日は午前10時から村老人福祉センター、7日は午後7時から村民会館。

県の元気づくり支援金の助成事業で、同グループは地域連携で子育て支援の拡充を目指したい考え。手始めとなるワークショップへも幅広い参加を呼びかけている。

問い合わせは村教育委員会こども室沼野さん85・2314まで。 -

「半夏生(7月1日)」にハンゲショウの葉白く

7月1日は「72候」の1つ「半夏生」。季節に合わせるかのように、中川村横前の県道北林飯島線沿いの民家の庭先でハンゲショウが茎の先に花穂をつけ、上部の葉の1部が白くなった。

ハンゲショウはドクダミ科、名は7月上旬の半夏生のころ、白い葉が目立つことや、葉の1部が白いことから「半化粧」に由来しているとか。

# -

「川シンポジウム」でアマゴ放流

伊那市と市民の連携で水と緑のまちづくりを目指す第21回「川シンポジウム」の実行委員会は29日、本年度の最初の事業として「魚の放流」を行った。雨の中、幼児、小中学生約100人を含む200人が参加し、市内4カ所の川にアマゴ約2400匹を放流した。

御園の「蛍が池」会場には近くの親子など約60人が参加し、思沢川の流れにアマゴ約600匹を放した。子どもたちは「大きくなってね」「元気でね」などと話し掛けながら、バケツに入れたアマゴを笑顔で川に放した。

実行委員会を代表してあいさつした丸山敞一郎区長会長は「魚を放流する体験を通して、自然を大事にする気持ちを育ててほしい」と呼び掛けた。

シンポジウムは本年度、川再発見せせらぎウォッチング、水質調査、ビオトープ探索、川を美しくする集い、環境子ども会議などを行っていく。 -

高遠断酒会記念大会

高遠断酒会は29日、創立30周年記念大会を伊那市高遠町の町総合福祉センター「やますそ」で開いた。アルコール依存症に悩む人たちやその家族など、全国各地から約250人が参加し、依存症経験者の悲惨な体験談を聞いて互いに断酒を誓い合った。

自身が依存症だった男性は酒びたりだった日々を振り返り「母親もアル中だった。そんな母親を嫌いだったのに、生活すべてが面白くなく、自分も酒びたりになった。酒を買って来いと言って妻をなぐったり引きずり回したり、ひどいことをした。こんな自分が生きていると周りに迷惑だと思い、命を絶とうとしたことも2回あった」と、つらい思いを涙ながらに語った。「断酒会に入って、依存症は病気だと知り、正直ほっとした。これからは酒に逃げず、家族のため正面を向いて生きていきたい」と話して大きな拍手を受けた。

香川県断酒会の初代会長岩崎広明さんの体験談と、香川県の三光病院長市川正浩さんの記念講話もあった。 -

天竜川整備計画懇談会

三峰川の将来を考える「三峰川みらい会議」(織井秀夫代表)は29日、国土交通省中部地方整備局が6月に示した「天竜川水系河川整備計画」の「たたき台(骨子)」について市民の意見を聞く懇談会を伊那市役所で開いた。区長、消防団、環境団体、市のほか、一般住民など計約40人が参加し、戸草ダムの計画見送りなどについて意見を交わした。

天竜川水系全体の整備計画について話し合う趣旨での開催だが、参加者からは戸草ダムについて意見が集中。「簡単に見送りというが、美和ダム上流の安全が欠落している。ダム建設はぜひ計画に盛り込んでほしい」「問題の先延ばしだ。いずれ造るなら今やるべき」「見送りは財政面の理由と思うが、必要であるなら計画を縮小してでもやってほしい」など、建設を強く要望する意見が多かった。「戸草ダムのことばかりでなく、ほかの川のことも含めて総合的に考える必要がある」などの意見もあった。

織井代表は「川は流域の人のもの、という原点を考えるよい機会になった」と話した。 -

南箕輪村安協 信号機など清掃

南箕輪村交通安全協会(飯島英之会長)は、「国民安全の日」の1日、村内を通る国道153号沿いの歩行者用信号機やカーブミラーの清掃をした。交通事故防止を目的に本年度から実施。参加した本部役員ら8人は、交通事故が発生しないことを願いながら行った。

参加者は2班に分かれての作業。周囲の安全を確認しながら、信号機一つひとつの汚れを丁寧に布で拭きとっていった。参加者の一人は「交差点内の事故は全国的に多発している。車の運転、歩行のときは信号機をよく見てほしい」と話していた。

歩行者用の信号機を清掃する村安協役員ら -

秋葉街道を歩き、地域資源を再発見

伊那市で28日、「古道・秋葉街道ウォーキング」(南アルプス自然体験ネットワーク主催)があった。初めての企画で、地元をはじめ、近隣市町村、岡谷市など60代を中心に53人が参加し、高遠城址公園縲恤ェ杭峠の延長約20キロを歩いた。

秋葉街道は、秋葉神社(静岡県)参拝や生活物資の輸送路として使われた。江戸時代の絵図をもとに、長谷区間に「散探ルート」を設定。一部、再生工事が残っているが、パンフレット作成を機にウォーキングを組んだ。

ルートは比較的平坦だが、分杭峠付近は上り坂。参加者は双体道祖神、白衣観音など17カ所で石仏などの説明を受け、自然の美しさや地域資源を再発見しながら歩いた。

2年前に兵庫県から引っ越してきた市内西箕輪の女性(61)は「地域の歴史に触れてみたいと思って参加した。説明を聞き、中尾座公演などでまた来たい」と話した。

秋葉街道道普請隊長の高坂英雄さん(61)は「定員を超える申し込みで、自分たちが観光資源として整備してきたことは間違いではなかった」と秋葉街道に対する関心の高さを喜び、今後も継続して整備や街道を生かしたイベントを企画していきたいとした。 -

地域資源をまとめた宝モノ地図とカードが完成

伊那市高遠町長藤黒沢地区の文化財や風習、昔の遊びなどをまとめた宝モノ地図とカードが完成した。都会の人を対象に田舎生活体験を提供する「おてて倶楽部(くらぶ)」と黒沢にぎやかし協議会が共同で作成。「歴史を見直すことで、地域発展につながれば」と願う。

「おてて竏秩vは、地元にある資源を活用しないのはもったいないと住民に相談。それをきっかけに、昨年6月、黒沢地区有志12、13人で協議会を立ち上げ、古老からの聞き取りや現地確認などをして情報を集めた。

地図上には、1960年ごろまで奉納相撲が行われていた「鹿嶋神社」、縄文中期の居住跡「八幡屋敷遺跡」、出産時の胎盤を埋めた「後産」など27カ所を示した。現金収入を得る手段だった炭焼きや養蚕、地区の歳時記、過去30年間の人口推移なども紹介。A2判、カラー両面刷り。

カード=A5判=は、地図上に示した文化財など記録を兼ねて写真やイラスト入りで特徴や言い伝えを書き、37枚にまとめた。

県の元気づくり支援金の助成を受け、地図1千部、カード40セットを作った。地図は黒沢地区の全戸40戸に配布。

地域で1人しか知らなかった源堂城には案内板を取り付けた。

協議会事務局の藤原久さん(63)は「後世に伝えたいものは網羅した。私たち自身も知らないことがあり、勉強になった。地域の良さを知ってもらいたい」と話した。

地図・カードは、市役所本庁、高遠町総合支所で見ることができる。 -

伊那青年会議所がライトダウンイベント協力を要望

地球温暖化防止の取り組みの一環として日本青年会議所が全国一斉のライトダウンイベント「月ほたる」を実施するのを受け、伊那青年会議所(唐沢幸利理事長)は27日、伊那市に対して、イベントが行われる7月7日夜の1時間、ライトダウンに協力してほしいと依頼した。

唐沢理事長ら役員4人が伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に「洞爺湖サミットの日に合わせて全国一斉にライトダウンを行う」などとイベントの趣旨を説明した上で、協力を要望。小坂市長は「ライトダウンは温暖化について考える時間になり、環境への意識の醸成にもなることなので、市としてもできることは協力する」として、本庁舎や駐車場の一部の照明を消灯する考えを示した。「安全面の問題もあり、すべて消すことはできないが」と前置きした上で、職員に間引き消灯を指示した。

伊那青年会議所は箕輪町、南箕輪村も順次訪問し、同様に協力を要請する。

「月ほたる」は7月7日の午後8時から1時間、職場や家庭の照明を消し、月明かりやろうそくの灯りで過ごすことで省エネを心掛けてもらおうという取り組み。東京タワーの照明も消灯される。 -

写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで7月3日まで、写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」が開かれている。世界初のローツェ南壁冬季登はんを成し遂げた日本山岳会東海支部隊の記録写真に来場者が関心を寄せている。伊那食品工業主催。

ヒマラヤ山脈のエベレスト南に連なる世界第4位、8516メートルの高峰「ローツェ」。この山の南側、標高差3300メートルの巨大岩壁「ローツェ南壁」は、雪崩と落石が多く非常に危険な壁で、過去約25回の試みのうち登頂したのは90年秋の旧ソ連隊のみ。

名古屋市在住の田辺治さん(47)率いる日本山岳会東海支部隊は、「世界中のだれもやったことのない冒険をしたい」と01年から06年に3度に渡ってこの難関に挑戦し、06年12月27日に史上初のローツェ南壁冬季完登を達成した。

展示写真はほとんど田辺隊長が撮影したもので、登山口から完登までの30点。長年の雪崩によって削られて出来たヒマラヤひだの7100メートル地点をくり抜いて第2キャンプを建設し、ひだを横断する仲間の隊員を撮影した写真などが印象深いという。

隊長の田辺さんは、「天候、隊の戦力も余力ぎりぎりで壁を登り切った。山頂は力なく断念したが、やっと長年の夢がかなった」と当時を振り返る。信州大学農学部出身で信大学士山岳会理事でもあり、「信大に入った学生は、山岳部に入ってほしい」とメッセージも送っている。

午前9時縲恁゚後6時(最終日午後3時)。

32/(火)