-

「まほらいな市民大学」 高遠よもやま

伊那市の「まほらいな市民大学」は10日、同市駅前ビルいなっせで、今年度8回目の講座を開いた。学生約100人が出席。伊東義人市高遠町地域自治区長が「高遠よもやま」と題し、桜の名所である高遠城址(し)公園など、高遠町の文化と人物について話した。

講演で伊東自治区長は、高遠町の4大祭りとして、4月に同公園である「さくら祭り」や2月に鉾持神社参道である「だるま市」などを紹介。さくら祭りは毎年、県内外から35万人が訪れ、来年度には累計700万人に達する見込みだという。

また、2代将軍徳川秀忠と大奥女中お静(志津)との間に生まれた、高遠藩主保科正光公の養子、正之公についても解説。4代将軍家綱の後見人として、玉川上水道の開設、飢饉に備えた備蓄米による共済制度を創設するなど、幕政を成功させた功労者とした。

まほらいな市民大学講座で講演する伊東高遠町地域自治区長 -

伊那市消防団音楽隊

伊那市消防団の一つの分団として位置づけられる音楽隊(小林明彦隊長、35人)。上伊那で音楽隊があるのは伊那だけ。演奏を通し、地域住民の防火や防災意識を高める広報活動に取り組んでいる。

隊員は市内を中心に、近隣市町村の20縲・0代で構成される。初心者もいるが、ほとんどが吹奏楽の経験を持つ。

練習日は毎週月曜日の夜。年間を通し、伊那市民会館で2時間ほど練習している。

レパートリーは行進曲をはじめ、クラシック、ジャズ、ポップス、演歌、アニメソング、吹奏楽のための曲など幅広い。消防団出初め式や春季訓練、「伊那まつり」「ふるさと祭り」などで演奏を披露。福祉施設などから依頼があれば出張もする。

2月10日には「スーパーファミリーコンサート」(午後1時半開演、伊那市生涯学習センター)を初めて開く。無料。「地域住民にまず見てもらうことで、音楽隊の目的達成につなげたい」と独自のコンサートを企画。選曲から始まり、企画、運営など隊員自身が当たっている。

演奏曲目はアニメソング(「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」…)、テレビ番組のテーマソング(「きょうの料理」「笑点」…)、服部良一メドレーなど十数曲で、子どもからお年寄りまでが楽しめる内容。

当日は消防団ラッパ隊も出演する。

隊員は6日にあった消防団出初め式の演奏と合わせ、昨年の秋ごろから練習に入った。本番まで、あと1カ月となり、練習にも熱が入っている。

「コンサートというと敷居が高いイメージがあるが、気軽に足を運んでほしい。タイトルにある『スーパー』は、子どもが飛び回っても、泣いても気にしないで聞いてほしいという思いを込めた。にぎやかに楽しくやりたい」と隊員。

来年以降も続けたいと考えている。

活動する上での悩みは、隊員の確保と打楽器の不足。「仕事を持ちながらだと、どうしても演奏会に出られないときがある。パートがごそっと抜けてしまうと、曲目も限られてしまう」。そのため、地域住民に演奏を楽しんでもらうと同時に、音楽隊の活動をPRする。(湯沢康江) -

木下山車飾り準備進む

箕輪南宮神社祈年祭12、13日に奉納

箕輪町の木下山車(だし)飾保存会(蟹沢廣美会長)は、12、13日の箕輪南宮神社祈年祭に、今年も町民俗無形文化財の山車飾りを奉納する。新たに木ノ下駅前広場にも展示を計画し、小学生のクラブ「スマイル山車くらぶ」の舞台も含め6舞台の準備に励んでいる。

今年は、干支にちなんだ縁起物「ねずみと米俵」を神社入口の神苑池の上に展示。境内には「義経の弓流し」「桜田門外の変」「大石良雄 妻子との別れ」。スマイル山車くらぶは「ねずみの嫁入り」。駅前には「信玄と由布姫」を商工会南部支会、木下区初祭り実行委員会、保存会の共同で展示する。

保存会は11月下旬から、夜作業で人形作りや舞台組み立て、飾り付けなどをしてきた。縁起物の「ねずみと米俵」はすでに設置済みで、年末年始に稼働した。これから残りの舞台の飾り付けに取り組む。

02年発足の「スマイル山車くらぶ」は、小学4年生以上の11人が参加。11月から毎週土曜日に制作し、舞台への設置を終えた。

保存会は、「舞台に飾って細部の調整をし仕上げる。皆で一生懸命作った。ぜひ見てほしい」と話している。祈年祭当日は、恒例の山車飾りクイズもある。 -

駒ケ根青年会議所新春会員大会

駒ケ根青年会議所は7日夜、08年度新春会員大会を駒ケ根商工会館で開いた。伊南4市町村の首長をはじめ約60人の招待者を前に田中靖隆理事長ら新役員らが決意を述べ、たる酒の鏡を開いて華々しく新年度のスタートを切った=写真。

田中理事長はあいさつで「地球温暖化や社会秩序の荒廃、地域格差などの課題が多い時代だからこそ、人と人とが信頼で結ばれた、夢と希望に満ちた明るい豊かな社会をつくりだすべく、JCの衆知を集め、率先して行動していこう」と決意を述べた。

同会議所の08年度スローガンは「We Believe 信頼が人をつなぎ まちをつくる縲怩オなやかに力強く、時代を切り拓く気概を胸に縲怐v。 -

警察犬嘱託

警察犬として働く2頭の犬への嘱託書交付式が8日、駒ケ根警察署で行われた。委嘱を受けたのは共にジャーマン・シェパードのペガ・フォン・トーキョウシゲル(8歳、メス)とフローレンス・フォン・ミナトツネイシ(6歳、メス)。ペガ号を連れて警察署を訪れた飼い主で警察犬指導手の田中京子さん=駒ケ根市下平=が県警本部長名の嘱託書を山本修作署長から受け取った=写真。嘱託期間は12月31日までの1年間で、1年ごとに審査を受けて更新される。田中さんは「2頭は少し神経質だが、しっかりした犬。頑張って捜査の役に立ってほしい」と話している。ペガは行方不明者の捜索などに昨年1年間で3回出動している。委嘱を受けるのはペガが6年目、フローレンスは3年目。

警察犬は現在県下で29頭。県警が毎年行う嘱託警察犬審査会を経て嘱託を受け、警戒業務や足跡追求などに活躍している。 -

南殿老壮会50周年記念祝賀会

南箕輪村南殿区の65歳以上を対象にした老人クラブ「南殿老壮会」は8日、発足50周年の祝賀会を南殿コミュニティセンターで開いた。会員40人が集い、節目を祝った。

老壮会は、発足時の記録は残っていないものの、1958(昭和33)年から会計簿があり、同年の南殿区長にお年寄り数人から「年寄りの会を持ちたい」という話があったことなどから、58年を発足年として50周年を迎えた。

08年の新年会に併せた祝賀会では、南殿区出身の唐木一直村長や有賀彰司村議会議長を招いて皆で会食し、ゲームや歌も楽しんだ。

現在の会員は91人。最高齢者は102歳の女性。活動は、毎月8日に南殿コミュニティセンターの掃除、4月から11月まで八幡宮境内の掃除が8回、20日には三嶺神社の掃除と奉仕活動に取り組むほか、新年会や花見など年4回の食事会、年1回の研修旅行もある。掃除だけでも1年に延べ600人が参加する。

福沢元市会長は、「65歳以上でも青年だと言っている人が多い。会員は減少傾向にあるけど、毎回30人近くが集まり、掃除も一つの楽しみ。活動を続けていきたい」と話した。 -

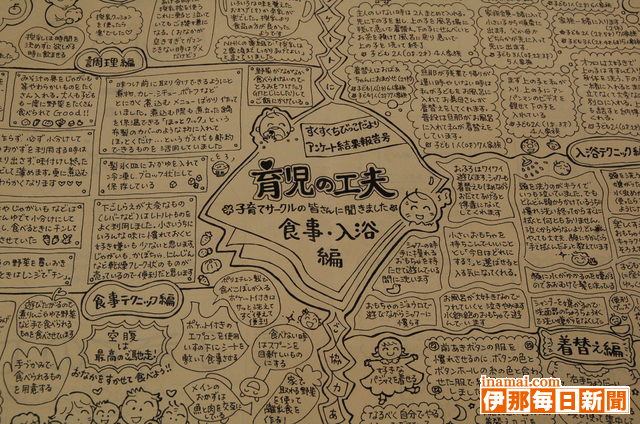

「すくすくちびっ子だより」

育児の工夫アンケート結果報告

箕輪町の有志「子育てママさんs」が編集・発行する未就園児を持つお母さんお父さんのための情報誌「すくすくちびっ子だより」第6号で、初のアンケート「育児の工夫」の結果を特集している。

アンケートは、子育てでどんな工夫をしているのか調べるため、おむつ替え、外出、睡眠、家事などの項目で質問。町公民館や地域、有志の子育てサークルの一部にアンケートへの協力を依頼した。

今回は食事・入浴編の結果。食事編は授乳、調理、食事テクニックの3項目で、「授乳クッションを使ったら楽でした」「製氷皿におかゆを入れて冷凍し、ブロック状にして保存している」など。入浴編は入り方、入浴テクニック、着替えの3項目で、「シャンプーを嫌がるので洗面器のちょろちょろ水で洗い嫌がりをなくした」「自分の着替え置き場を作ると喜んですばやく着るようになった」などの回答がある。

結果の続きは次号に掲載を予定する。情報誌は町文化センターなどに置いてある。問い合わせは町教育委員会の町子どもセンター事務局(TEL70・6603)へ。 -

伊那市山小屋のあり方検討委員会「西駒山荘必要」が大半

老朽化が進む、中央アルプス駒ケ岳にある市営の山小屋「西駒山荘」の今後のあり方や、中ア、南アを含む山岳観光の方向性などを検討する第1回伊那市山小屋のあり方検討委員会(委員長・中村寛志信州大学教授)が8日、市役所であった。山岳グループや観光関係者など10人を委員に委嘱。傷みが激しい西駒山荘については、08年度始めころに方向を示す。初日となったこの日は「西駒山荘が設置された経緯や安全性の面から考えるとあの位置に何らかの山小屋は必要」とする声が大半を占めた。

-

駒ケ根市消防団出初式

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は6日、出初式を行った。団員約410人が駒ケ根駅北公園から市文化会館まで威風堂々の分列行進を行って団の意気を示した。昨年に続いて団員の子供たちなど約80人も隊列に加わり、団員らとともに中原正純市長らの観閲を受けた=写真。

文化会館で行われた式典では出席者全員が消防殉職者への黙とうをささげたほか、功労者らに対する表彰が行われた。中原市長は「住民の身体、生命、財産を守る皆さんの努力に市民を代表して心から感謝する」と団員らの労をねぎらった。

表彰を受けたのは次の皆さん。

◇日本消防協会長表彰▽精績章=副団長・北原義康

◇県消防協会長表彰▽功労章=分団長・田中良英、松崎宗孝、萩原道彦、副分団長・原浩則、班長・倉田義裕▽努力章=分団長・山本郁勇、湯沢英喜、副分団長・北原義伸、部長・唐沢裕二▽精績章=副分団長・北沢隆、宮脇勝、藤井茂、部長・下島裕一、竹村英樹、滝沢博文▽技術章=副分団長・久保田博昭、部長・堀内英樹、小原正隆、亀山剛▽精勤章=副分団長・中嶋健作、部長・石沢正志、下島篤、佐久間弘司、北原伸一、班長・小林昌誠、福沢達也、横山隆、小沢康弘、西村克弘、田畑博利、大石正人、吉瀬哲郎、松田伸也、春日隆志、和田明浩、木下昌俊、北原宏明、竹村孝、馬場達弘、坂井比呂六、下島寿哉、下平隆弘、団員・渋谷豊彦

◇上伊那消防協会長表彰▽分団優秀章=1分団▽功労章=部長・林健司、北沢文彦、平沢勝也、羽場昭▽精勤章=部長・小出徳一、班長・春日崇、春日浩幸、浦岡俊希、石原政伸、山本喜裕、酒井健一、桜井真一、宮沢郁夫、宮沢伸浩、松本寛明、松本貴史、吉沢淳、戸枝仁、横山大樹、森和広、宮沢武史、野村貴、春日秀明、三室真、春上聡、下平直樹、市村実、団員・遠山秀明

◇駒ケ根市長表彰▽15年勤続章=副団長・北原義康、分団長・田中良英、湯沢英喜、部長・竹村英樹、滝沢博文、班長・北原宏明、竹村幸弘、野村貴、春日秀明、三室真、団員・林嘉雄、上山和則、菅沼裕一、馬場浩志、湯沢曽門、佐藤年彦▽10年勤続章=副分団長・北原義伸、部長・林健司、下島裕一、水野毅、浦岡俊希、小林昌誠、福沢達也、西村克弘、清水義和、大石正人、宮沢郁夫、宮沢伸浩、山田盟、飯島和彦、松本貴史、久保田公明、森田徹也、宮下正義、下島重一、木下敦、宮沢隆行、大沼孝之、団員・北原忍、榎本宗良、川上博幸、下沢猛、北村真一、大林澄勇、吉沢国洋、小林晃宏、山田賢二、関幸英、島村吉一、小木曽貴生、林秀樹、宮下和喜、宮脇剛旨、林純司、伊藤徹治、新井裕史、杉本英樹▽5年勤続章=班長・中村昌敬、団員・池上祐司、山本智彦、伊東主税、堺沢智、小松貴志、堺沢伸吾、友野正明、池上英孝、垣屋健一、川上智史、小原誠、遠藤広之、松尾茂樹、今井克明、丸山文彦、村沢祐也、西沢健一、木下昌彦、森脇栄亮、小林雅博、木下平治郎、小岩井久士、向山正浩、岩崎博季、梶田審、西川正樹、北沢篤史、青木広司、窪田敏行、松崎貴志、松崎雄介、気賀沢謙史、池上弘志、下島正史、坂井和樹、竹村大輔、木下肇、竹村彰、木下雅希、小池勝、熊谷精二、田村浩之、小池哲也、寺沢徹、伊藤光一、湯沢貴志、大沼孝章、森田直之▽永年無火災表彰=町二▽1カ年無火災表彰=赤穂中割、北割一、小町屋、市場割、町二、町三、上穂町、中沢▽市長感謝状=信濃燃料、マルトシ、駒ケ根青年会議所

◇駒ケ根市消防団長表彰▽分団無火災章=4分団▽団長特別章=部長・唐沢裕二▽特科勤続章=団員・窪田敏行、松崎貴志、下島正史、熊谷精二、湯沢貴志、小松貴志、西川正樹▽操法功労章=班長・中村昌敬、団員・塩沢俊昭、池上英孝、川上智史、宮下昌邦、横山喬幸、松尾茂樹、丸山文彦、木下知也、小松義知、戸枝昭人、向山正浩、吉瀬誠司、飯山豊、宮下秀和、辰口哲也、森貴、原仁恒、柏原克好、山口源秀、竹村弘光 -

宮田村の5地区でどんど焼き

年末年始に家に飾った正月飾りを集めて燃やすどんど焼きが6日、宮田村の5地区で行われた。町二区では子どもたちが集めたたくさんの門松やしめ飾り、おやす、だるまなどを宮田小学校のグラウンドにうず高く積み上げ、保護者が点火。赤い炎が上がり、黒い煙が噴き出して竹などがはじける音が響く中、火を取り囲んだ親子らは今年の無病息災や家庭円満などを願って手を合わせていた。

火勢が弱まると、子どもたちは楽しみにしていたもちを灰の中から取り出し、両手に持って「フーフー」と吹きながらおいしそうにいくつもほお張っていた。 -

宮田村商工会売り出し抽選会

宮田村商工会は6日、年末年始の大売り出し抽選会を商工会館で開いた。訪れた家族連れなどが年末年始の買い物の金額に応じた回数分、抽選器を回し、出る玉の色を見て一喜一憂した=写真。景品は特賞の灯油400リットルをはじめ、1等の家具調こたつ、ファンヒーター、自転車など、総額約200万円の豪華版とあって、会場は多くの来場者であふれかえり、当選を喜ぶ歓声と威勢の良い鐘の音が響いた。

大売り出しは加盟70店で12月15日から1月5日まで実施。抽選は買い物300円ごとに1枚出る補助券20枚で1回。 -

小学生書き初め教室

飯島町の飯島公民館(下平貢館長)は6日、小学生と保護者を対象にした書き初め教室を飯島成人大学センターで開いた。今年が初めての試み。約50人が参加し、年末年始年休みの宿題や、正月らしい言葉の書き初めなどに取り組んだ。指導に当たったのは町商工会書道クラブの会員や地域の書道愛好家など。子どもたちは「そこは筆先をしっかり止めて」「大きくはねて」などと細かな注意を受けながら、一文字一文字を真剣な表情で書いていた。

下平館長は「ただ字を書くだけでなく、親子や地域の大人たちとのふれあいの機会になってくれればうれしい。できれば来年以降も続けていきたい」と話した。 -

伊那市、箕輪町の出初め式

伊那市、箕輪町で6日、各消防団の出初め式があった。市中行進や式典などがあり、団員は気持ちを新たに、消防団活動への結束を固めた。

伊那市は市民会館で式典を開き、団員ら約千人が出席。

田畑安彦団長は「住民の身体・生命・財産を守るため、予防活動を強化している。火災件数は前年を下回り、火災報知器を普及することができた」と振り返り、勤務者が多く、団員確保が難しい現状に「地域の安全を守る奉仕者として、引き継ぐことが大切。自信と誇りを持ち、団員一丸となって取り組むことを期待する」と訓辞した。

そのあと、交通安全宣言をし、県消防協会功績章などを表彰。

市中行進(市民会館縲廱R伊那市駅)は団員のほか、赤十字奉仕団員、少年少女消防クラブ員らが加わり、各分団のポンプ車など53台も連なった。伊那橋での観閲で、小坂市長や田畑団長らが堂々とした行進を見守った。

例年、天竜川で一斉放水をしているが、一昨年の豪雨災害の影響で河川工事をしていることから本年は中止した。

箕輪町消防団の出初め式では、町消防団長表彰で消防活動に協力したとしてKOA(箕輪町、向山孝一社長)などが表彰された。 -

伊那市坂下区でどんど焼き

上伊那の各地で6日、どんど焼きがあった。正月飾りを積み上げて燃やし、1年間の無病息災を願った。

伊那市坂下区は、小学生28人が区内300戸余を分担して回り、丸山公園にしめ飾りや門松、だるまなどを集めた。

高さ2・5メートルの正月飾りに点火すると、勢いよく火が燃え上がり、時折、竹のはぜる音が響いた。

おきになってから、参加者はそれぞれ持ち寄ったもちを焼いて食べた。

昨年は雪降りだったが、本年は雪もなく暖かな天候で、参加者は穏やかな1年になればと祈っていた。 -

宮田村消防団出初め式

宮田村消防団(平澤成己団長)の出初め式は6日、分列行進で市街地をパレードし、式典を村民会館で開いた。心構えを新たにし、結束を深めた。

昨年は大雪で中止となった分列行進だが、この日は陽射しも暖かな晴天に恵まれ、2年ぶりに約180人の団員が隊列を整えて行進した。

式典では功績があった団員や防火優良の事業所などを表彰した。

表彰を受けたのは次の皆さん。

◆県消防協会長表彰▽功労章=向山和孝、北原貴明▽努力章=平澤賢司、北原慎吾▽精績章=太田和宏、川手哲弘、土田社宏▽技術章=後藤勝美、宮下智▽精勤章=小池晃、山下秀樹、三浦博文、武井元、宮本雄一、春日政信、田中慶一、寺澤博史、細田卓爾、滝口剛

◆上伊那消防協会長表彰▽優秀章=第3分団▽功労章=田中英治、山岸誠司▽精勤章=酒井豊典、小田切真次、小林泰幸、三浦隆、小田切誠、柘植高光、小田切勝良、林明浩、飯島保、斉藤弘樹

◆村長表彰▽15年勤続章=上條雅典、倉田康秀、後藤勝美、下平秀樹、林明浩、庄野昭博、友野悟、桜井明雄、酒井強、那須野竜也▽10年勤続章=平澤賢司、酒井豊典、小林泰幸、武井元、田中慶一、春日健一、加藤光、渋谷雄介▽5年勤続章=小田切誠、細田卓爾、滝口剛、平澤隆靖、鈴木邦照、牧田貴嗣、伊藤一貴、上村桂永、三上大、古久根喜希、小林宏次、小林孝至、勝治樹、丸山武志、新谷匡、小田切一晴、加藤茂幸、田中佳晴▽村消防団長表彰▽一般団体表彰防火優良事業所=カミイナ、松下金属工業 -

安全の地域づくり決意 伊那市美篶で祈願祭

伊那市美篶の区長会、交通安全協会などでつくる美篶各種団体協議会(春日純雄会長)は8日、美篶公民館で恒例の地区安全祈願祭を開いた。40年以上続く市内で唯一の安全祈願祭。地区内の消防団や青少年育成会などの関係者約70人が集まり、交通安全や防犯などの予防を祈願した。

神事の後、同協議会の春日会長が「私たちは命の尊さなどを次代へ伝える使命がある。美篶の里が安心安全であるよう一人ひとりがいたわり、助け合いの気持ちで、秩序ある生活を徹底することが必要となる」と祭文を読み上げた。

美篶交通安全協会の松浦源治会長は、昨年、地区内で発生した高齢者の交通死亡事故に触れ、「このような事故が二度と起きないようにしたい。それぞれの立場で今後も尽力してほしい。力は合わせることで自然と出てくるものだと信じている」と主催者を代表してあいさつした。

関係者70人が集まり地域の安全を祈願 -

「チビッコらっこルーム」もちつき大会

「チビッコらっこルーム」もちつき大会

伊那市の伊那公民館の子育て講座「チビッコらっこルーム」は5日、もちつき大会を同館で開いた。地域の親子19組が参加して、自分たちでついたもちを味わった。

「チビッコらっこルーム」は月1回、1縲・歳児とその保護者を対象にした「おやつ作り」や「応急手当」「キッズビクス」などの講座を開いている。通常は第1月曜日に講座を開いているが、もちつき大会は父親も参加しやすいように土曜日の開催となった。

まずは父親たちが交代できねを振るった。「けっこう大変だね」と言いながら、笑顔の子どもたちの「よいしょ、よいしょ」の掛け声に励まされ、ぺったんぺったん、もちをつく。

そのあとは、子どもたちが父母に助けられながらもちをついた。大きなきねを持ち上げて、振り下ろす。ぺたんと臼の中のもちがつぶれて、満足そうな子どもたち。

つきたてのもちは、きな粉とあんこ、ゴマをつけて、みんなでほおばった。

##写真(たてよこ) -

七草がゆ

無病息災を願って1月7日朝に食べる七草がゆ。新年のごちそうで弱った胃をいたわり、七草のセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)を食べて栄養バランスを整える昔からの知恵。

ニシザワショッパーズ通り町店でも5日から七草がそろった「七草セット」を販売している。例年、年配者などがよく買っていくとのこと。

通りかかった買い物客は、並んだ「七草セット」を見て正月の終わりを実感しているようだった。 -

年末ジャンボ1億円駒ケ根で

昨年の大みそかに抽選が行われた年末ジャンボ宝くじ(第532回全国自治宝くじ)で1億円(2等)の当たりくじ1本が駒ケ根市のカインズチャンスセンターから出ていたことが5日までに分かった。

昨年10月に新たに開設したばかりの同センターでは「大変うれしい。最初から幸運に恵まれているようで、今後が楽しみ」と高額当選を喜んでいる。 -

南箕輪村で成人式 新たな門出に祝杯

南箕輪村の成人式は3日、村民センターであり、対象者189人(男94人、女95人)のうち134人の新成人が出席した。晴れの場では、振り袖やスーツに身を包んだ若者たちが友人との再会を喜んだり、新たな決意を誓ったりと新たな門出を祝った。式では12年ぶりとなる村民の歌の斉唱もあった。

唐木一直村長は「これからの行政運営は地域の力が必要となる。村に残る新成人は力になってほしい。村を離れる人は、それぞれの地で活躍することを期待する。これまで育ててくれた多くの人に感謝して歩んでほしい」と式辞を述べた。

新成人代表の清水佳奈さんは「これからは責任ある大人としての振る舞いが要求される。自覚を持って世の中を生きていかなくてはいけない。それぞれの未来を切り開いていくには、まだまだ未熟な私たちですが、温かい目で見守ってほしい」と謝辞を述べた。

丸山剛史さんは、「はっきりとした目的意識を持ち、主体的にものごとを考えていく必要がある」「感謝の気持ちを常に持ちたい。多くの人と出会い、刺激を受けながら成長していきたい」と意見発表。「先行きが不安な見えない将来だが、これから前に進むことが楽しみ」とした。

祝賀会はジュースやビールで乾杯(南箕輪村) -

南箕輪村・成人アンケート

(1)成人になって思うこと(2)成人になってしてみたいこと(3)地域の良いところ。直してほしいところ(4)地域のために自分にできること竏秩B

アンケート

◆(1)東京で暮らしていると親のありがたみが分かった(2)お酒とたばこを始めたい。親とも飲みたい(3)自然が売りなので、大芝を大切にしたい。特に直してほしいところはない(4)ごみ拾い

(加藤哲弥さん・東京都・フリーター)

◆(1)成人というと何かが変ると思ったが、特に実感がない(2)親孝行。親から仕送りをしてもらって暮らしているので(3)みんな明るく、気軽にあいさつできるところ。地域の人が親切(4)村の良いところをもっと探し、それを広げていきたい

(丸山剛史さん・埼玉県・専門学生)

◆(1)実感がわかない。今まで親に甘えてきたが自立して、成人として責任を持ちたい。(2)飲み会。親や友人と(3)自然。大芝高原など人との交流の場があるところ(4)村に住むこと、出ていかないこと

(岩田春花さん・南箕輪村塩ノ井・会社員)

◆(1)一人で生きてると思ってはいけないと感じる。今まで支えてくれた人に感謝(2)留学をしてみたい。これを機に真剣に考えたい(3)人が優しいのが村の良いところ。自然の素晴らしさを感じるので残していきたい(4)お年よりのためのボランティアをしたい

(清水佳奈さん・石川県・大学生)

◆(1)あまり変らないが成人となり、責任感の違いを感じる(2)4月から社会人となるので、稼いだお金で自活したい(3)この緑豊かなとこ。あとは特に不自由はない(4)この村の自然が好きなので、ごみを出さないことから心がけたい

(百瀬綾音さん・南箕輪村北殿・短大生) -

光前寺で千手観音像公開

今年のえとの子(ね)にちなんだ木像が駒ケ根市の古刹光前寺(吉沢道人住職)の本堂で6日まで公開されている。像は子年の守り本尊とされる「千手観音(せんじゅかんのん)像」=写真=で、すべての衆生を救済するためにあるというたくさんの手にはそれぞれ数珠や鐘、弓矢や剣などを持っている。訪れた参拝者は正月から縁起が良い竏窒ニ神妙に手を合わせて拝んでいる。

同寺は12縲・4日に厄除け、受験合格、交通安全などの祈願祭を午前9時縲恁゚後4時まで随時行う。問い合わせは光前寺(TEL83・2736)へ。 -

【記者室】もちの事故防止を

毎年のことだが、正月になるとお年寄りがもちをのどにつまらせて亡くなる事故のニュースをいくつも聞く。めでたい正月を祝っている時にこんなことで命を落としてしまうとはさぞ無念だろう▼消防庁は万一つまった場合の対策として、背中をたたく、指でつまみ出すなどの方法を挙げている。過去には家族が機転を利かせ、掃除機で吸引して助かったという事例もあるようだが、いずれの対策もうまくいくとばかりは限らない▼救急車を要請しても早くて数分かかる。その間呼吸が止まっていたのでは助かる可能性は低い。やはり最も大切なのは、事故を起こさないよう、小さく切って食べる、ゆっくりとよくかむ、水分でのどをしめらせておく竏窒ネどの事前の注意だ。(白鳥文男)

-

JA上伊那で正月だるま貯金

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は4日、本所、支所の窓口やATMを訪れた預金者に、福だるまをプレゼントした=写真。

JA上伊那の「正月だるま貯金」は正月の恒例イベント。毎年窓口営業を開始する1月4日に窓口やATMで預金した人に対し、家内安全などの願いを込めて縁起物である“福だるま”を贈っている。

今年は約1万個の福だるまを用意。そのうち伊那市狐島の本所には、約550個の福だるまがずらりと並び、店内を正月の華やかなムードに演出。福だるま目当てで訪れた多くの客でにぎわった。

そのほかにも、子ども名義の通帳に預金をした場合には「子どもお年玉貯金」として、今年の干支(えと)ねずみのオリジナル貯金箱をプレゼントしており、この日預金した一人は「孫が楽しみにしているんで」と笑顔で話しながら、だるまと貯金箱を受け取っていた。 -

伊那市高遠町で成人式

伊那市高遠町で2日、成人式があった。振り袖やスーツで着飾った新成人63人(男33人、女30人)が高遠さくらホテルに集まり、久々の再会に笑顔であいさつを交わしながらともに大人の仲間入りした喜びを分かち合った=写真。

式典は毎年高遠町公民館の主催で行われているもの。

新成人による意見発表では、すでに社会人として活躍している2人がそれぞれの思いを発表。夢を実現し、現在警察官として働いている北原俊輝さんは、自身の夢を実現するために両親に多くの迷惑や負担を掛けてきたこと、周囲の多くの人の支えがあったことに触れ「警察官になってから、どうやって恩返しをすればいいかを考えてきたが、『自分が早く一人前になることが一番の恩返しになる』という言葉に共感を覚えた。一日でも早く立派な警察官になり、両親を安心させてあげたい」と力強く語った。

また、高遠町公民館の矢野やよ江館長が式辞を述べ「晴れて大人の仲間入りして、法律上の義務も負うことになり、これからは社会人として責任ある行動が求められるようになりました。思い描いた夢を実現するため、それぞれが無限に秘めた可能性をいかんなく発揮し、粘り強く頑張っていってほしい」と新成人らを激励した。 -

家族4世代で「子年」生まれ

宮田村大田切区の田中正登さん(64)の家族は、同居する4世代の8人中5人が子(ね)年生まれの・ス年男年女・スで、幸せに満ちた新年を迎えた。12年前の正月には誕生していなかった子どもたちも加わり「みんな元気に今年1年暮らしたい」と、家族の絆はますます深まるばかりだ。

子年は正登さんの父親で大正元年生まれの政徳さん(95)を筆頭に、正登さんの妻とみ子さん(59)、息子夫婦の雅章さん、鏡子さん=ともに(35)=、そして平成生まれの孫の翔子さん(11)。

4世代の大家族が一緒に暮らすことも少なくなりつつある時代にあって、干支がこれだけ重なることも極めて珍しいが、正登さんは「本当に仲が良い家族ですよ」と胸を張る。

何と言ってもこの12年間で大きく変わったのは、翔子さんと大雅君(7)の姉弟が誕生したこと。スピードスケートで活躍するなど行動的な2人が、常に明るい家族の話題の中心にいる。

「自分たちも気持ちが若くなる」と政徳さん、妻の江み子さん(91)。ひ孫の元気な姿に目を細める毎日だ。

「おじいちゃん、おばあちゃん(政徳さん夫妻)が元気でいてくれるからこそ」とは、とみ子さん。

年越しから正月3が日も家族団らんで過ごし、和やかな時間が流れた。 -

警察犬「パブロ」誕生 ドッグスクールタカギから

箕輪町長岡の「ドッグスクールタカギ」(高木のり子所長)の所員、高木誠さん(21)=辰野町上島=が指導手を務める「ファント・フォン・メートヒェン」(呼名=パブロ)がこのほど、県警本部の警察犬に嘱託された。期間は1月1日から1年間。行方不明者の捜索や犯人の逃走経路を追うなど、事件が発生したとき要請に応じる。

同訓練所から誕生した警察犬は2頭目。昨年10月28日、霧ケ峰で開かれた警察犬の嘱託審査会で合格し、同12月28日、岡谷署で嘱託状の伝達があった。同署管内を中心に中南信地区が活動範囲で、伊那署にも本年1月4日、あいさつに訪れている。

パブロは雄のジャーマンシェパード犬で2歳。「性格は温厚で訓練意欲があり、忠誠心が高い。血統からも警察犬としてふさわしい」という。指導手として経歴2年の高木さんとともに、パブロの活躍を高木所長も期待している。

高木さんは「現場では少しでも何かの役に立ちたい。また、訓練では学べないことが現場では多いので、パブロと一緒に経験を積みながら指導手として成長していければ」と意気込んでいる。

高木さんと警察犬のパブロ -

【年男】林赳さん(83)

60年で一回りする干支(えと)の一番最初の組み合わせであることから縁起が良いとされる甲子(きのえね)の年の生まれ。教員として県内の小中学校、高校に約40年間勤務した。教員時代から取り組んだ鳥類や動植物の研究で知られ、現在も駒ケ根市立博物館の学芸員として活躍している。

「実は教員になる前は軍人だったんだ」

太平洋戦争開戦直後の1942(昭和17)年に当時のエリート中のエリートコース、陸軍予科士官学校に合格。本科を卒業して45(昭和20)年に少尉に任官した。軍の中でも特に選抜が厳しく、高い能力が求められる戦闘機のパイロットに志願して採用され、兵庫県の航空基地で飛行訓練を積んだ。

「訓練は厳しかったな。飛行機では失敗や事故は即、死だからね。特に着陸は操縦の中で一番難しい技術だから気を使ったよ。今でも旅行なんかで旅客機に乗るとそのパイロットの腕がよく分かるね。着陸の時にショックがあるのは下手なやつだ」

だが、戦地に出る機会はないまま、同年8月に終戦。

「国のためと思って軍人になったはずなんだが、終戦で人生観が変わった。しばらく呆然としていたが、生き延びたんだという思いがだんだんとわいてきてね、これからは何か人の役に立つ仕事をしなければならんと思ったんだ」

戦後しばらく、軍人は公務員になれない規定があったが、その後それも解け、県農林専門学校農科(現信大農学部)を経て、卒業後、教員となった。

「とにかく、昔のような戦争だけは絶対にいかん。人間をおかしくしてしまうからね。今の若い人には分からんかもしれんが、平和というのは本当にありがたいものだ」 -

【新春記者室】甘栗についての考察

正月にはこたつで甘栗。親指の爪を横にして皮に切り込みを入れ、左右からぎゅっと押す。うまく割れると気分が良く、味も良いような気がするものだが、最近は初めから皮をむいてある甘栗が出回っている。いやいや、文句を言うつもりなんかありませんよ。皮なしの甘栗をほかに先駆けて商品化した人の発想に感心するばかりです。食べるたびに一つ一つ皮をむくのは面倒だし、指先も汚れる。渋皮がうまくむけなくていらいらすることも多い竏秩Bそんな隠れた意識を敏感に先取りして見事に商売に結び付けているのが素晴らしい。何もかも至れり尽くせりでは人間は退化するばかりだ竏窒ニいう声も聞こえてくるが、まあいいじゃないか。正月ぐらいお気楽にいこうよ。(白鳥文男)

-

はら美術で日本画・洋画・版画ご奉仕会

伊那市旭町のはら美術で14日まで、「お年玉特価 日本画・洋画・版画ご奉仕会」が開かれている。郷土で活躍する地元作家から、横山大観、小杉放庵、東山魁夷などといった名だたる作家の額絵や掛け軸など約120点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

これまでは新年には地元作家の個展を開催してきたが、ほかにはない特価で、さまざまな作家の作品を楽しんでもらおう竏窒ニ、新春の奉仕会を企画した。

会場には、過去に東京国立近代美術館に所蔵されていた横山大観の日本画掛け軸「竹」や、黄色く色付いた稲穂と、その穂にとまるとんぼ姿をとらえた中村岳陵の日本画「豊穣」をはじめとするさまざまな作品があり、地元作家の作品も多数並んでいる。

主催者は「バラエティーに富んだ作品展。正月に良い絵を見て、豊かな気持ちになっていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。

22/(月)