-

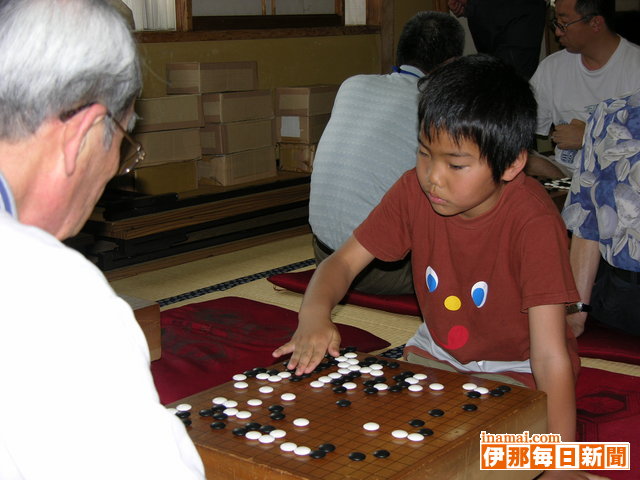

第23回斉藤杯争奪囲碁大会

日本棋院上伊那支部(神田福治支部長)は22日、第23回斉藤杯争奪囲碁大会を伊那市西春近のサンライフ伊那で開いた。小学生から80代まで43人が集まり、トーナメント戦とリーグ戦を展開。日ごろの成果を競い合った。

上伊那支部最大の棋戦として年に1度開催している同大会は、先着32人がトーナメント戦を展開。小学生から有段者までがすべて同じトーナメントで腕を競い合う。そのほかの出場者やトーナメント戦の敗退者は3段以上のA級と2段以下のB級に分かれ、リーグ戦で対局する。

トーナメント戦はハンディキャップゲームとなっており、大人と肩を並べて勝ち進む小学生の姿も。参加者らは碁盤をにらみながら、一手一手を画策し合っていた。

結果は次の通り。

【トーナメント戦】(1)辻耀(6段、伊那東部中3年)(2)鬼頭隆雄(6段、駒ヶ根市)(3)田中宏道(初段、西春近北小3年)(4)福沢秀伸(5段、伊那市)

【A級(3段以上)リーグ戦】(1)知久喜明(4段、伊那東部中2年)(2)寺田昭一(5段、伊那市)(3)神田福治(5段、伊那市)

【B級(2段以下)リーグ戦】(1)城倉恒久(2段)(2)酒井喜太男(初段)(3)井坪光男(2段) -

高遠町公民館里山の文化を歩く講座で御用水「月蔵井筋」を探索

伊那市の高遠町公民館は22日、里山の文化を歩く講座「御用水・月蔵井筋を歩こう」を開いた。約10人の参加者が集まり、花の丘公園から続く月蔵井筋に沿って約6キロの距離を散策。高遠町歴史博物館の北原紀孝館長や高遠森林クラブの稲辺謙次郎会長から井筋の説明など受けながら、水をめぐる地元の歴史について学んだ=写真。

歴史的背景を学びながら地元の山を歩く講座は5年目。今年は第1回講座で守谷山を散策。今年2回目となるこの日は、高遠城下を潤し、東高遠上段の新田開発にも用いられるなどして重要な役割を果たしていた「月蔵井筋」について学ぶこととなった。

参加者は同井筋の約半分ほどの距離となる三義区の小豆坂トンネル上までを散策。井筋を通すために掘られたトンネルの跡や、井筋の高低さをなくすために施された当時の工夫などを見ながら、昔の人の努力に思いをはせていた。 -

南箕輪公民館で絵手紙の暑中見舞い作り体験会

絵手紙で暑中見舞いを送ろう竏窒ニ南箕輪公民館絵は22日、手紙の暑中見舞い作り体験会を同館で開いた。7人の受講者が集まり、講師の太田光子さんから筆の使い方やモチーフの描き方などを学んだ=写真。

村公民館が企画している「いろいろ体験会」の一環。7月は暑中見舞いを書く季節ということで、絵手紙の体験会を企画。

参加者は筆の使い方について指導を受けた後、持ち寄ったこの時期ならではの草花や野菜、蚊取り線香などをモチーフとした絵手紙に挑戦。

太田さんから「モチーフをよく見て『ここの所を描きたい』と思う部分から描き始めると、その部分が自然に大きく描ける」などといった説明を受けた参加者らは、一筆ごとにモチーフと自分の絵を見比べ、ゆっくりとした筆遣いで思い思いの絵作品に仕上げていた。 -

わが家のセーフティーリーダー委嘱式

子どもたちの防犯意識を高めようと駒ケ根警察署と伊南防犯連合会は23日、駒ケ根市の赤穂東小学校(太田寿久校長)の6年生85人に対し「わが家のセーフティーリーダー」のリーダー証を交付した。同署の山本修作署長らが小学校を訪れ、代表の児童6人の首にリーダー証を掛けて、防犯用のボールペンとメモ用紙のセットを手渡した=写真。山本署長は「家の窓やドアの鍵をかけることなどを家族の先頭に立ってやってほしい。学校への行き帰りにも低学年を危険から守ってやってください」と呼び掛けた。

不審者に対する護身術訓練も行われ、2人組になった児童らは腕をつかまれた時の対応などについて署員の実演を見ながら繰り返し訓練していた。

24日には赤穂小の6年生132人にもリーダー証が交付される。

リーダー証には「友達や家族に安全を広めるリーダーとしての任務」として▽元気良くはっきりとあいさつする▽決められたルールを守る▽みんなの手本になる行動をとる竏窒ネどが掲げられている。 -

里山整備で地域づくり

伊那市長谷で今月、里山整備で地域づくりをする「中山もりもり(森守)元気組」(中山勝司代表、20人)の活動が始まった。有害鳥獣被害の防止や地域住民の交流などを図る。

区域は溝口区中山の白山公園周辺の約2ヘクタールの私有林で、所有者が高齢化し、手入れが行き届かない現状にある。シカやイノシシなどが出没し、農作物への被害は増大の一途。そのため、密林化した竹を切ったり、ヒノキや杉を間伐したりして、せい息しにくい環境を作る。将来的には、アジサイやツツジなどを植え、散策できるように整える考え。間伐材は木炭やまきストーブ、竹は竹炭などに活用する。

22日の作業には、メンバー11人が参加。切り倒した竹を竹炭用にビーバーなどで長さ90センチに切りそろえるなど、メンバーは汗を流しながら黙々と作業をこなした。

中山代表(48)は「継続した活動が必要で、みんなの力がなければできない。竹材などの活用方法を考えながら、楽しみに前向きに取り組みたい」と話している。

元気組は県の「元気づくり支援金」を受け、活動に必要ななたなどの道具を購入した。 -

長持ち巡行

宮田村町2区伝統の長持ち巡行が22日行なわれ、2基が繰り出し、地区内を「ギッション、ギション」と練り歩いた。

町有志などでつくる宮田長持保存会が祇園祭の本祭りの一環として、20年前から実施。高齢化に伴い、担ぎ手不足から地区外や女性にも呼びかけ、今年は約50人が参加した。津島神社で神事を行なった後、神社前で長持ちと特別参加の県看護大学生が踊りを披露した後、地区内をのどかに巡行した。

会長の花井茂治さんは「本祭りをにぎやかにしようと始め、今年は20周年。多くの人が参加し、にぎやかにできた」と話していた。 -

南箕輪村消防団水難救助訓練

南箕輪村消防団(宮島忠夫団長)は21日、水難救助訓練を大芝公演村民プールで開いた。消防団員など70人が参加。事故が起きた場合の対処方法などを学んだ。

訓練は水難事故が増えるこの季節に合わせて毎年行っているもの。消防団、日赤奉仕団のほか保育園職員、小中学校の職員、救急法救急員認定者なども訓練に参加し、伊那消防署の消防士や救急救命士の指導を受けながら、混雑している救助に向かう時に有効なヒューマンチェーンや、実際の手順で人工呼吸を実践=写真。

指導に当たった伊那消防署の武井指令は「水の事故の場合おかしいと思ってからでは遅い。そう思う前に救急車の出動を呼び、その後状態が回復した場合は、再度連絡してくれればいい。水の事故は早めの連絡が大切。また、事故が起こってしまった場合は、まず、人を呼んでほしい」と呼びかけた。 -

箕輪町郷土博物館で土偶づくり

箕輪町郷土博物館は21日、土偶づくり体験会を同館で開いた。小学生から一般まで約15人が集まり、縄文時代の土偶や土鈴などに挑戦した=写真。

取り組みは郷土の歴史や考古学などに関する関心を高めてもらうことを目的とする「町内まるごと博物館事業」の一環。昨年の土鈴づくりに続き、今年は土偶づくりに挑戦する企画した。

参加者は、町内の遺跡や畑などから出土した土偶や土鈴などをモデルとして粘土を成形。竹串で模様をつけるなどして、思い思いの作品を作り上げていた。

制作した土偶や土鈴は3カ月ほど乾燥させた後、職員が焼き上げる。 -

かんてんぱぱで現代工芸長野会会員小作品展

日本現代工芸美術家協会長野会の有志24人による「現代工芸長野会会員小作品展」が30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。日展、日本現代工芸美術展などで活躍する各種工芸作家の作品約千点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同会では例年、県内作家の日本現代工芸美術展に出展した作品を一堂に集めた展覧会を開催しているが、今回の展覧会は「普段作家たちが制作する作品を楽しみながら見てもらう」と小作品ばかりを集めた。

陶磁、金属、漆、ガラス、染色など、さまざまな分野の作家が、自分の展示スペースを個性豊かに演出。器や花器、ランプなどといった生活に身近な作品も多く、購入できるようになっている。

箕輪町の木工作家、中沢達彦さん(50)は「小作品の展覧会は3、4年に一度のもの。その間に作家自身も作品も変化しているので、そういう変化を楽しみながら見てほしい」と話していた。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

宮田村津島神社祇園祭、勇壮に本格的な夏の到来告げる

“天下の奇祭”と呼ばれる宮田村津島神社祇園祭は21日あり、名物のあばれみこしが神社周辺の中心商店街を練り歩いた。梅雨空を吹き飛ばす迫力で、埋め尽くす観客も巻き込んで熱気に満ちた。

18歳から60代後半までの「奉仕者」と称される担ぎ手が、勇壮にみこしを運行。5時間近く練り歩き、神社石段からみこしを豪快に投げ落とす「打ち壊し」で最高潮に達した。

原形をとどめないまでにみこしを粉砕。その破片は厄除けになるとされ、見物客も一緒になり奪い合う光景がみられた。 -

茶道具名工逸品展

人間国宝作家らの作品が並ぶ展示即売会「茶道具名工逸品展」は24日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。茶碗、水指、香炉など約60点を並べている。

10代大樋長左衛門の「黒茶碗」、16代永楽善五郎の「紅葉絵茶碗」の秀作のほか、廣澤洋海の細密香炉など見ごたえのある作品の数々を出品している。

また、同時併催の「鑑賞陶磁展」では、松井康成の「晴白練上壷」、今泉今右衛門の「色鍋島吹墨花瓶」などの作品もある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。22日(午前11時縲恁゚後4時)まで「お呈茶」も実施している。 -

橋爪まさゆきさん陶芸展

岡谷市に窯を構える陶工橋爪まさゆきさん(55)の陶芸展は24日まで、伊那市坂下区旭町のアートギャラリー「ミヤマ」で開いている。コーヒーカップや花入など、生活を彩る日常雑器100余点を展示即売している。入場無料。

同ギャラリーでは、12年連続の個展となった今回は、これまで出品してきた「焼締」に加え、・ス夏向き・スの白色が涼しげな「粉引」や「刷毛目」も出品した。切れ目を入れたり、指で押し曲げたりと、器の形にこだわった作品の数々は、人の手の温もりを伝えている。

岡谷市生まれの橋爪さんは、栃木県の益子と福井県の越前で計6年間学び、1990年、独立するため築窯。県内を中心に東京都などで年間約6回の個展を開いている。橋爪さんは「モノを入れて楽しめる器をこれからも作っていきたい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時。問い合わせは、アートギャラリー「ミヤマ」(TEL72・4711)へ。

同ギャラリーで12回目の個展を開く岡谷市の橋爪さん -

改修工事を終えた羽広荘が21日にリニューアルオープン

客室などの改装を行っていた伊那市西箕輪の公共宿泊施設「羽広荘」が21日、「みはらしの宿羽広荘」としてリニューアルオープンする。これまで和室しかなかった客室の一部を改装し、洋室4部屋を設置。エレベーターや障害者用トイレを完備するなどして全館バリアフリーとした。また、「みはらしの宿」という愛称を決定。南アルプスに面する東側の部屋は、障害物のない窓を用いるなどして、南アルプスを望む展望そのものを同施設の売りとしていく狙いだ。高木支配人は「公共の宿ということに期待してくる利用者もいるので、安い料金でよりよいサービスを提供していきたい」語る。

老朽化が懸案事項となっていた同施設では、約2カ月前から一部を除く大規模改修に着手し、客室、玄関まわり、ホール、食堂などの改修を進めてきた。

その中で、従来19部屋あった客室を18室にしてゆったりと利用できる部屋を設けたほか、これまでなかった洗面台を全室に完備。18室中9室にはトイレも設置するなど、部屋そのものの機能を充実させた。収容人員は65人。総事業費は約1億4800万円。

料金に一律で(1泊2食付き)6975円としていたが、今後は部屋ごとにランク付けし、7710円縲・810円とする。また、リニューアルに伴ない更なるサービス向上を図るため、食堂のメニューも充実。その季節に地元で採れた食材を使って作る「パノラマランチ」など提供していく(パノラマランチは要予約)。

一方、入浴だけの受け入れは宿泊客への配慮から8月末で廃止する予定。 -

日影区ふれあいクラブが五平もちづくり

伊那市日影区の高齢者クラブ「日影区ふれあいクラブ」(池上吉治代表、会員77人)は20日、五平もちの会を日影公民館で開いた。約20人集まり、仲間とともに昔懐かしい郷土料理作りを楽しんだ=写真。

同クラブでは、年間を通じて草取りなどといった地域奉仕活動などに取り組んでいるが、他の地域で高齢者クラブの休会などが報告される中、より魅力的な活動に取り組みながら会員数を増やしていきたいと、今回初めて五平もちづくりに挑戦。もちにつけるみそには、クルミ、サンショウを加え、昔はいろりの炭火で焼いていたことから、みそを塗った後の仕上げの焼きは、野外用コンロの炭火であぶることに。参加者らは、昔の記憶を思い出しながらご飯をすり潰したりみその味を確かめるなどしていた。

参加した女性の一人は「昔は田植えなどの大仕事が終わった後のごちそうだった。今は家族が少ないので作らないが、こういうものは大勢で食べるほうが楽しい」と話していた。 -

副町長2人の必要性について意見交換

箕輪町の副町長2人制に関する意見交換会が19日夜、松島コミュニティーセンターであった。地域住民10人余が集まり、平沢町長、町議員と副町長2人制の必要性などについて意見を交わした。

協働のまちづくりを進める町民有志の「みのわ・ネット」(松沢幸利代表)が企画。町議会3月定例会で副町長を2人とする議案が可決されたことを受け、町長や町議会議員に対し、副町長2人制の考えを聞くアンケートを取った。結果を踏まえ、町長から副町長2人の必要性、議員から町議会で可決した経過などを聞いて意見交換する場を持った。

出席者から「町長が最善の道として選んだのなら、良い方向にいくのではないか」という意見もあったが「行革を進めているのは、箕輪だけではない。なぜ、2人いるのか」「現場で解決できることは、担当課に任せれば良いのではないか」など2人の必要性に質問が集中した。

平沢町長は、副町長1人の場合、役場内の事務処理、住民からの苦情などの対応に追われ、まちづくりの中長期展望に立った改革が手につかない実態を説明。「一層の行財政改革と、企業誘致や住宅開発などをストップさせないために2人が必要」と理由を挙げた。

松沢代表は「町民の立場の考えであるか疑問符である」と述べ、住民満足度などに対する町のアンケート結果を待って、今後の方向性を考えたいとした。

会には現・前議員全員に出席を呼びかけたが、出席したのは5人だった。 -

館報コンク受賞を伊那市長に報告

伊那市内の9公民館でつくる伊那市公民館運営協議会(武田登運営協議会長)発行の館報「いな」がこのほど、全国公民館報コンクール(全国公民館連合会主催)で、優秀賞を受賞した。20日、市役所に武田運営協議会長らが訪れ、小坂樫男市長に報告した。

同コンクールは、公民館広報の充実を図るため、本年始めて開催した。全国297公民館から応募があり、企画、文章、デザイン・レイアウトなどを大学教授ら10人の審査員が審査。最優秀賞1館、優秀賞3館、特別賞6館を選んだ。

館報「いな」は1954(昭和29)年に発行。現在は、各公民館活動や地域で活躍する人、自然文化などについて掲載し、2カ月に1回の発行で全戸配布している。特徴として各公民館の館長、主事ら編集委員が制作した掲載内容を地域住民が審査するモニター制度を導入している。

武田運営協議会長は「表紙の写真やレイアウトがよく、住民参加も図られてるなどを評価された」と報告し、「今後もこれを契機に、より親しまれる館報をつくっていきたい」と意気込みを述べた。

優秀賞の賞状を手にする武田運営協議会長(右)ら -

箕輪町安協がみのわ祭り会場で交通安全啓蒙の写真展示

箕輪町交通安全協会は、28日開催の2007みのわ祭りの会場で、初の取り組みとして交通安全を啓蒙する写真展示をする。

多くの人が集まる祭り会場に展示することで、交通安全の意識を高めてもらうねらい。

展示するのは、県警が所有する交通事故現場の写真13点。「シートベルトで助かりました」は、約7メートルの道路下に転落した車の写真。シートベルトをしていたため、かすり傷ひとつなかったという。「ストップ『死亡事故』」は、多重衝突死亡事故で大破し原型をとどめていない車両の写真。

祭り会場の本部席周辺に展示する予定。 -

大芝高原音頭Newヴァージョンの振付講習会開催

南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会大芝高原音頭普及チームは17日夜、大芝高原音頭Newヴァージョンの振付講習会を南箕輪小学校体育館で開いた。小学生からお年寄りまで約50人が集まり、実際に踊りながら、一つひとつの振り付けを覚えた=写真。

昨年からまつりのテーマソングとなった「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」の振り付けを多くの村民に覚えてもらうとともに、まつりに向けた気運を高めることなどを目的として開催したもので、初日のこの日はパレードに参加する各団体から男女さまざまな年齢層の住民が、それぞれに作製した音の鳴る「舞竹」などを持参して参加。昨年すでにNewヴァージョンを踊った参加者も、1年ぶりに体を動かし、踊りを思い出していた。

講習会は31日、8月7日もある。時間は午後7時半から。当日受付。参加する場合は踊れる服装でタオル、舞竹(持っている人)を持参すること。

問い合わせは大芝まつり実行委員会事務局(TEL72・2104内線153)へ。 -

花巻きすし作り教室

県長寿社会開発センター上伊那支部は中高年者生き生き広場として19日、花巻きすし作り教室を駒ケ根市東伊那の駒ケ根ふるさとの家で開いた。上伊那全域の賛助会員と一般の男女約40人が参加し、「ハッチョウトンボ」と「桃の実」の2種類の花巻きすし作りに挑戦した。指導に当たったのは地元駒ケ根市のグループ「花巻きこまちゃん」の会員4人。参加者は完成品の絵を見て「こりゃ難しそうだね」と不安そうに調理を始めたが、楽しそうな笑い声が上がる気楽な雰囲気の中、かんぴょうやゴボウなどを切ってはすし飯の上に丁寧に並べて完成。見事にトンボの形が浮き出たすしを手に「意外にうまくできた」「先生の教え方がいいからだ」「今度は家でも作ってみよう」などと話して笑い合っていた=写真。

-

KOMA夏実行委員会全体会

28日に駒ケ根市の中心商店街を会場に開かれる夏祭り「KOMA夏! 第5話」の実行委員会(平沢徹実行委員長)は18日夜、全体会を開いた。集まった約50人の委員は5つの部会ごとに机を囲み、祭りの計画についてタイムスケジュールに沿って入念に打ち合わせ=写真。10日後に迫った祭りに備えた。平沢実行委員長は「5年目を迎えることができた気持ちから祭りのテーマを・スthankfully 感謝を込めて・スとした。今年はサプライズ・イベントも用意しているが、当日までは秘密にしたい。お楽しみに」と話した。

祭りは一般参加の19グループ・約800人によるダンスパレードが広小路と国道を開放して行われるほか、SPEED太郎とヒッヒーのアトラクション、ヒーローミニシアター、宝くじ抽選会などが多彩に催される。浴衣写真撮影会、・スネイルアート・スサービスなどもある。

祭りの日程は次の通り。

▼午後2時=・スヒッヒーの館・ス開館▼3時=物販・食販出店、・スヒーローミニシアター・ス開館▼4時15分=SPEED太郎アトラクション▼4時30分=パフォーマンス披露▼5時15分=自由曲によるダンス披露▼5時50分=パフォーマンス披露▼6時=開会セレモニー▼6時10分=ダンスパレードスタート▼6時20分=ダンス等パフォーマンス披露▼7時50分=パレード終了▼8時5分=フィナーレ(ダンスタイム)▼8時15分=パレード表彰式▼8時35分=ジュビロ磐田イベント▼9時=宝くじ抽選会 -

山野草を食べる会

上伊那の山野草料理愛好者でつくる「山野草を食べる会」は18日、伊那市西春近の小黒川沿いにある山荘「森樹」でウワバミソウのおひたしなどを作って味わった。

会は「食」に関心のある有志の呼びかけで3年前に発足。これまで3回集まりを持ち、その都度地元の豊富な山野草を採取してはてんぷらなどを楽しんできた。

今回の参加者20人余の中には調理師や栄養士など食の専門家もいて、山野草料理のほか、ギョーザ、花巻ずしの作り方を参加者に手ほどき。全員で、中国式本格ギョーザや色彩鮮やかな巻ずしを完成させた。

料理がそろったところで会食。参加者が持参した珍しいキイチゴのゼリーやかぼちゃの漬物なども食卓を飾り、「これはいける」などの声があちこちから上がった。

会員の一人で山荘「森樹」を経営する伊藤岬さんは「それぞれの知恵が集まると、山野草の種類や食べた時の効果などが分かってうれしい。山野草を通じて伊那谷の自然の豊かさにも気づかされる」と話していた。 -

カモスガーデンのラベンダー見ごろ

南アルプスを望む伊那市西箕輪のハーブガーデン「カモスガーデン」(加茂克昭代表)で、20種1万3千株のラベンダーが代わる代わる見ごろを迎えている=写真。

もともと横浜市でフラワーデザイン業に携わっていた加茂さんがこの地でハーブ類を育て始めたのは8年ほど前。寒さに強い品種などを選りすぐりながら、約66アールの空間にラベンダーを中心としたハーブガーデンを形成。3年前に「カモスガーデン」としてオープンし、苗の生産と販売、切り花の出荷などのほか、ガーデニング教室やラベンダーの摘み取り体験などを提供している。

ラベンダーはさまざまな品種が植えてあるため、6月初旬からお盆過ぎまで咲き続ける。訪れる人は県外者が中心だが、徐々に地元の人が訪れることも多くなってきているという。加茂さんは「今年の花のできは昨年より良いが、もう何日かいい天気の日が続けばもっと色付きが良くなる」と話していた。

ラベンダー摘みは100グラム当たり200円縲・00円。園の営業時間は午前9時縲恊ウ午、午後2時縲恁゚後5時。 -

第7回伊那全国大陶器市

第7回伊那全国大陶器市は22日まで、伊那市の鳩吹公園で開いている。全国の有名な陶磁器の展示即売会。日常食器から美術品まで約20万点の焼き物がそろい、連日、夫婦連れらでにぎわっている=写真。全国大陶器市振興会の主催。

有田、伊万里、唐津、萩、美濃などの各産地の陶磁器を取りそろえた。今回は、北海道の海産物販売を含む14店舗が出店し、人間国宝、工芸作家などの作品も品数を充実させている。

事務局の小原淳子さんは「地元にいながら各産地の焼き物を見れる機会」と呼び掛ける。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。問い合わせは、小原さん(携帯090・5691・7712)へ。 -

箕輪ブライトプロジェクト

みのわ祭りでハイブリッド電動三輪車の展示・試乗など

箕輪ブライトプロジェクト(15人、小池茂治会長)は、28日開催の2007みのわ祭りで、ハイブリッド電動三輪車の展示と試乗、試作してきた太陽光発電の照明装置などを出品する。

同プロジェクトは、天竜川護岸の夜間照明などに使う自然エネルギー活用の廉価な照明装置の開発に取り組んでいる。

出品するのは、プロジェクト内のグループが研究開発した太陽光発電の照明装置3号機、小水力発電の電装部分。風力発電の既製品、伊那市役所の水路に設置しているものと同じ小水力発電のベトナム製既製品。ハイブリッド電動三輪車は須坂市ものづくりプロジェクトから借りる。会場には説明パネルも設置する。

「プロジェクトの取り組み成果を見て関心を持ってもらうと同時に、子どもたちにものづくりの楽しさをわかってほしい」としている。

会場は南信熱錬工業の北側駐車場内。時間は午後1時半から。 -

【記者室】夏のイルミネーション

箕輪町の中心市街地で8月1日から、サマーフェスティバルが開かれる。みのわTMOネットワーク2004の企画で、恒例の七夕祭りのほかイルミネーション、歩行者天国などを計画している▼昨冬、TMOで取り組んだイルミネーションの反響が大きく、「夏も」との声があったという。夏らしいイルミネーションにしようと準備が進んでいるが、本町は「流れ星」をイメージし、計画図によると、通りの壁面をすべて使って飾るなど、かなり大規模になりそうだ▼担当する委員会では電飾を付ける竹を切るなど作業に精を出していたが、計画を話す声が弾んで、聞いているこちらまでワクワクした。夏のイルミネーション、どんな「流れ星」が見られるのだろうか。(村上裕子)

-

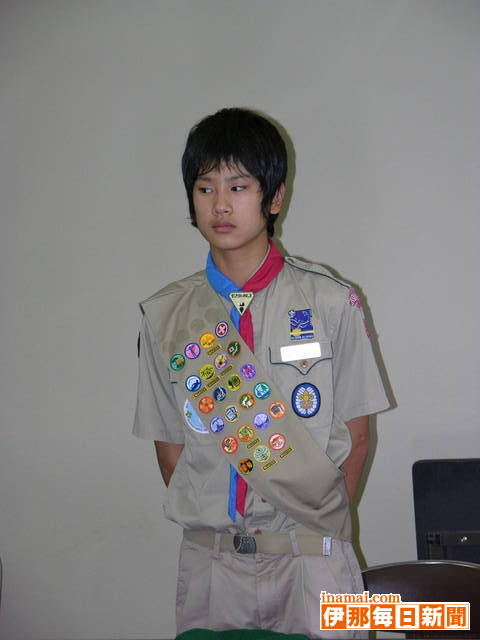

ボーイスカウト世界大会参加者を激励

ボーイスカウトの世界大会「第21回世界スカウトジャンボリー」(7月29日縲・月8日、英国・エセックス)に参加する駒ケ根市北割二区の赤羽元輝君(15)を激励する会が17日、同市保健センターで開かれた。赤羽君は「とても楽しみにしている。世界中から集まった友達と思い切り交流して来たい」と話した=写真。中原稲雄教育長は「集団に所属して何かを成し遂げるのは心の訓練でもある。世界の国の子どもたちがどんな生活をしているのかよく見てきてほしい。体験談の報告を楽しみにしている」と激励した。所属する日本ボーイスカウト県連盟駒ケ根第1団の小林範夫団委員長とボーイ隊の吉沢一美隊長、加治木今副長も「長丁場なので、健康に気をつけて頑張って」と励ましの言葉を送った。

ジャンボリーには世界155の国と地域から約4万人が参加し、さまざまなスカウト活動を通じて交流を図る。日本からは約1500人、県内からは40人が参加する。 -

大芝高原まつりポスター図案などの表彰式

南箕輪村の第22回大芝高原まつりのポスター図案などの入選者の表彰式が17日、村役場であった。最優秀賞3人のほか、優秀賞や佳作に選ばれた南箕輪中学校生徒17人が、まつり実行委員長の唐木村長から表彰状を受け取った。

今回の選考に参加した同中学の辻やよい教諭は「絵は『100点』という数字が出るものではないが、その分一生懸命に描いた思いなど、伝わるものがある。これからも一生懸命やることを大切にして、1、2年生は来年もチャンスがあるので、ぜひ頑張ってほしい」と講評した。

昔好きだったヨーヨーを用いたデザインで最優秀ポスター賞に選ばれた1年生の竹松鈴佳さん(12)は「まさか自分の作品が選ばれると思わなかったので嬉しい」とコメント。また、最優秀うちわ賞の金田理紗さん(13)、最優秀パンフレット賞の有賀千夏さん(15)は、楽しさを伝えられるように心がけて今回のポスターをデザイン。金田さんは「色を塗るのが難しかった」と話していた。 -

県社会保険労務士会伊那支部が無料年金相談

長野県社会保険労務士会伊那支部(伊東優支部長、会員38人)は19日まで、無料年金相談を伊那市の伊那公民館で実施している。自分の年金に対して不安を感じている人たちが会場を訪れ、今後の対応方法などを相談している=写真。

年金加入記録の不備が明らかとなる中、不安を感じている住民の役に立てれば竏窒ニ、伊那支部が企画したもので、県内他地区でもこうした無料の年金相談を各支部が主体となって実施している。

17日からの3日間の日程で相談会を企画した伊那支部の会場には、年輩者を中心とする相談者が訪れており、「照会の代行をしてほしい」「自分の記憶の中では加入していたはずだが、証明するものがないためどうすればいいか」などといった相談が寄せられているという。

労務士の一人、阿部敏也さんは「自分の年金記録がきちんとなっているか少しでも不安に感じている人はここで相談してもらい、安心してもらう機会を提供できれば」と話していた。

時間は午前10時縲恁゚後4時。年金加入記録の照会代行を希望する人は、自身の年金手帳と印鑑を持参すること。 -

英語で観光ガイドクラブの上伊那版観光ガイドガイド英語テキスト完成

上伊那在住の有志でつくる「英語で観光ガイドクラブ」(武田宏代表)はこのほど、上伊那の名所や郷土料理などを紹介する英語版テキストを完成させた。編集に携わった県国際交流員のジョアン・ゴーリーさん(24)は「こんな風にできると思わなかったのですごい。私も知りたかったことが全部載っているので、役に立つと思う。(活動を通して)伊那が第二の古里となった」と語る。

上伊那を訪れる外国人に英語で地元を案内しよう竏窒ニ、1月から活動を続けてきた同会。あらためて地域の歴史・文化を学びながら英語のスキルを磨く一方、地元を紹介するための英語版観光テキストの作成にも着手した。自分たちが紹介したいと考えるものをテーマとして取り上げ、それに関する紹介文章を考案。英文に直し、編集するという作業を進めてきた。そんな中、テキストの作成に協力してくれたジョアンさんが帰国することととなったため、なんとか帰国前に完成させようと急いで編集を進め、今回の完成にこぎつけた。

紹介は43項目におよび、それぞれ文章とともにカラー写真が添えられている。昨年開通した権兵衛トンネルをはじめ、やきもち祭り、ローメンなど、場所、歴史文化、郷土料理を事細かに紹介しており、武田代表は「自分たちにとっては当たり前となっているものもあり、どうやって説明すればいいのかなどを考えた。観光の目的が多様化してきており、田舎のどういうところを見たいかということが分かれば、観光客ももっと来てくれるようになると思う」と話していた。

今後は、実践の中でテキストを活用し、手直しをしながら新たなテキストの作製も進める。 -

【記者室】またもや新潟か

またもや新潟か。運命の神様もまったく酷なことをするものだ。3年前の中越地震の被災者がようやく痛手から立ち直りかけた時だというのに。今回の地震による死者は9人、けが人は900人というが、さらに増える可能性もある▼もっとも同情ばかりしている場合ではない。日本列島はすなわち地震列島であり、いつどこで大地震が起きてもまったく不思議ではない竏窒ニいうのが識者の定説になっているのだから、明日はわが身なのだ▼だが、そんな危機感を持って地震に備えている人はごく少数だろう。発災後しばらくは行政などの援助は当てにできないというからその間、自力で生き延びるための食料や水などを常備しておく必要がある。狼はいつか必ず来るのだ。(白鳥文男)

22/(月)