-

伊那市西町区伊那部 「骨董市」にぎやかに、「資料展」初公開も

伊那市西町区伊那部の文化祭に合わせて、「秋の骨董市」「資料展」が12、13日、地区内の旧井澤家住宅などで開いている。骨董市は古陶器、古民具、掛軸など約650点が並び、多くの買い物客が雰囲気のある日本家屋の中で買い物を楽しんでいる。

同住宅を管理・運営する「伊那部宿を考える会」(田中三郎会長)の主催。

骨董市は伊那部町内会が主催する夏の納涼祭と秋の文化祭に合わせ、年2回の開催。秋の骨董市は13回目で、上伊那を中心とした業者5社が出品している。

近くの長桂寺では、旧井澤家住宅に所蔵されていた掛軸や古文書など約50点が並ぶ資料展を開催。中でも長尾無墨が書いた七言絶句の掛軸は初公開で注目。小坂芝田、梁川星巌など16人の書や水墨画を集めた八曲屏風(びょうぶ)一双もある。

文化祭は13日午前8時30分縲恁゚後3時。地域住民の創作作品など約80点が並ぶほか、市内境南のマンガ家・橋爪まんぷさんの似顔絵会(午後1縲恣ッ3時予定)や、映画放映、野菜販売などもある。

骨董市と資料展は午前9時縲恁゚後3時。入場無料。 -

防火・危険物漏洩防止パレード

秋の全国火災予防運動期間中の11日、伊南防火管理協会(堀内茂彦会長)と石油商業協同組合上伊那支部南部ブロック(武井二郎ブロック長)は火災予防と危険物漏洩防止を訴えるパレードを行った。のぼり旗や横幕を付けたタンクローリーなど4台が消防署の車に先導され、伊南行政組合消防本部北消防署から伊南4市町村の市街や住宅地などに向けて出発=写真。「ストーブへの給油には十分注意して」「灯油などの漏洩事故に気をつけましょう」などとスピーカーで放送しながら住民に火災・事故防止をアピールした。

-

子育て学級の焼きイモ

宮田村公民館の子育て学級は10日、焼きイモを新田区のふれあい広場周辺で楽しんだ。まばゆいばかりの紅葉の下で、親子の笑顔もホクホク。「美味しいね」と舌鼓を打った。

15組の親子が各家庭からイモを持参。村文化会館の管理人が協力し、枝木を使って駐車場で焼いた。

1時間ほどでホクホクに。親子は広場にシートなどを広げて、さっそく会食した。

口いっぱいほおばるチビッコ。青空と色鮮やかな紅葉に包まれながら、食欲の秋を満たしていた。 -

健康な体づくり学ぶ

長谷村の長谷小学校4年生と保護者を対象とした恒例の「親子ヘルシークッキング」が12日、村公民館であった。

「心と体に一番変化がある歳」(健康福祉課=主催)に、健康な体づくりについて考えるとともに、親子のふれあいを見つめ直す機会にする狙い。9組の親子がビデオやゲームを交えながら、バランスのとれた食事や生活リズムを見直し、生活習慣病の予防策を学んだ。

実習では、「イワシのカレーソテー」「秋の和風マリネ」「野菜いっぱい大汁」の3品に挑戦。児童たちは慣れない手つきながら、講師や保護者のアドバイスで、イワシを手で開いたり、野菜を刻んだりと、黙々と調理に励んだ。

篠崎さおりさん(38)は「子どもと料理することがないから、いい機会だった。子ども自身が、野菜を食べなければいけない理由を理解してくれていたらうれしい」と話していた。 -

夢に向って…頑張る決意新た

20歳の半分を祝う「2分の1成人式」が12日、伊那市東春近の春近郷ふれあい館であり、地元の小学4年生54人が、夢に向けて努力することを誓い合った。東春近地区協議会、東春近こども育成会など主催。

家庭や学校、地域でどのような期待をされているか考える機会とし、大きく羽ばたいてほしいと、5年目。式には、保護者や関係者ら約100人が出席し、子どもたちの晴れ姿を見守った。

児童たちは、夢を記した作文や自分にあてた手紙、思い出の品など思い思いのものを封筒に詰め、成人式に開ける予定の「タイムカプセル」に納めて、将来に希望を膨らませた。

「大勢の人に大事に見守られ、今の私たちがいる」と10歳からのメッセージとして感謝の言葉を送り、「やさしい保母さんになりたい」「プロ野球選手になって、200本安打を目指したい」のほか、写真家や美容師、パティシエなど就きたい職業を一人ひとり発表して、「夢に向かって頑張りたい」と決意を新たにした。

伊那市ふるさと大使の秋山智弘さんの講話「宇宙と地球と私たち」もあった。 -

駒ケ岳神社例大祭

中央アルプス駒ケ岳の千畳敷にある信州駒ケ岳神社の例大祭が11日、標高2610メートルの現地で行われた。観光関係者ら約30人が参列して玉ぐしを奉てんするなどの神事を行い、入山者の安全を祈願した=写真。

気温は2度。所々に数センチの雪が積もり、薄曇りの空から時折冷たい強風が吹き付ける神社前で参列者らはかじかんだ手をこすり合わせながら神妙に頭を垂れていた。 -

みはらしの湯「ソフトフォーカスひまわりの写真展」

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は30日まで、伊那市民らでつくる「ソフトフォーカスひまわり」のメンバーが撮影した写真22点を展示している。

同会がみはらしの湯で作品展示をするのは初めて。休会者を除く11人が、それぞれの視点からとらえた風景写真などを2点ずつ出展した。

春、ドライバーなどの目を楽しませている「小沢花の会」のシバザクラや、見覚えのある上伊那の情景などを撮影したさまざまな作品は、訪れた入浴客の目を楽しませている。

事務局の岩瀬邦子さんは「今回は純粋に“きれいだな”と感じてもらえる作品を集めた。普段は何でもないものも“こんな風に見ることができるんだ”と感じたり、きれいな風景を見て“行ってみたいな”と感じてほしい」と話していた。 -

一日女性消防体験

秋の全国火災予防運動(9日縲・5日)初日の9日「一日女性消防体験」が駒ケ根市の伊南行政組合消防本部北消防署で行われた。伊南防火管理協会と同本部主催。同本部管内の女性18人が参加し、てんぷら油火災の実験などを通じて火の恐ろしさを再認識したほか、消火器の操作方法の実習や救命処置の講習などを受けた=写真。

駐車場で行われた消火器の操作訓練では、参加者らが署員の説明を受けながら訓練用の水の入った消火器を1本ずつ持って放水した。消火器の操作は初めて窶狽ニいう参加者もあり「いざという時のためによい経験ができた」と話していた。

てんぷら油の発火実験では署員が「コンロの火が油に燃え移るものと勘違いしている人が多いが、実は油が一定の温度になると発火する。つまり火を使わない調理器具でも火災は起きる」と説明すると参加者らは「知らなかった」と驚いていた。

普通救命講習も併せて行われ、人工呼吸や心臓マッサージなどの実技を終えた参加者全員に修了証が手渡された。 -

箕輪町公民館子育て学級で手作りおやつ

箕輪町公民館の子育て学級は10日、町保健センターで親子で楽しくおやつを作り、出来たてを味わった。

町の管理栄養士の指導で、こねる、丸めるなど親子で一緒にできる「ホワイトボールクッキー」「バナナロール」「ココアミルク」の3品を作った。

血液検査の結果などから一般的に脂肪の摂り過ぎ傾向があることから、「ココアミルク」は牛乳だけでなくスキムミルクを加える、「バナナロール」はバナナにきな粉をまぶして食パンで巻くが、バナナの甘みがあるので砂糖は使わないなど、ちょっとした工夫を取り入れたレシピを紹介した。

親子13組が参加。エプロンと三角きんを着けた子どもたちは、クッキー生地を手の上でコロコロ丸めたり、パンでバナナを巻いたりと大活躍。お母さんと一緒に楽しんだ。

オーブンの前に行儀良く座ってクッキーの焼き上がりを待つ子どももいて、お待ちかねの試食は、皆で作ったおやつに「おいしい!」と笑顔を見せていた。 -

山本武夫さん個展 15日までベルシャイン伊那店

飯田市八幡町にアトリエを構える油絵画家・山本武夫さん(67)の個展は15日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。近作を中心に3号から30号サイズまでの作品52点を展示販売している。

下伊那を中心に県内外で展示活動を展開する山本さんの同店で初めての個展。「何を描いても自画像」という作品は、ピエロや少年をモチーフに、自分の哀歓を置き換え表現した人物画を中心に、心象風景や花の静物画などを出品している。

長男の拓也さんは「伊那では初めての個展なので、作品を見たことのない人は多いと思う。点数的にも充実した展覧会なので、見にきて損はないですよ」と多くの来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

小黒川の土石流災害現場の今は…

地域の川や湖を調査している伊那市の伊那小学校5年智組(北澤夏樹教諭・33人)は10日、同市内の萱の小黒川支流・西メラツ沢の土砂現場を再調査した。児童らは各班でテーマを持ち、地表や涌き水を調べたり、岩石の採取などをした。

智組は、昨年10月上旬の台風23号の影響で土石流が発生し埋まった沢の被害状態を、同11月中旬に見学済み。その後の変化を見比べるため、今回も信州大学名誉教授の北澤秋司さん(72)の協力で調査した。

児童は、夏から建設している土砂対策の「自在枠谷止工」を見学。関係者の県上伊那地方事務所職員らから、安全に工事が進められているか説明を聞いた。

谷止工は鋼製の枠の中に800立方メートルの石を詰めた砂防ダムの一種。高さ最大7・5メートル、幅44・5メートル、厚さ1・5メートル。コンクリート製に比べて工期も短く、コストも低いという。

児童らは説明を聞くなかで積極的に発言。「上流にも幾つか造らなければ土砂は防げないのでは」「鉄を使うことは自然環境を破壊するのでは」「小さな石では外れてしまうのでは」など関係者に鋭い意見を投げかけていた。

北澤教諭は「調査した知識をもとに、模型を製作して土石流を実際に作ろうと思う。実験から対策方法を学べたら」と次の活動を考えている。 -

子育て広場ガレージセール盛況

飯島町中央公民館は飯島大学センターで8日、「子育て広場ガレージセール」を行った=写真。

開場と同時に50組百人の親子が子どもが成長して、着られなくなった子ども用衣類を多数持って入場。

会場に並べられた数千点の子ども用品の中から、背丈や肩幅を合わせながら、わが子に似合う品、サイズが合う衣類を選んだ。

秋冬物から夏物まで、ブランド品、ドレスアップの高級品、普段着と、よりどりみどり。何点でも無料とあって、あれもこれもと選び「冬物はすぐに役立つ。夏服は来年着られる」と話していた。 -

高齢者クラブ視察交流会

03年4月に2町1村が合併してできた岐阜県山県市の老人クラブ連合会員ら約80人が8日、駒ケ根市を訪れ、駅前ビル・アルパで駒ケ根市高齢者クラブ連合会員らと交流した。山県市老人クラブ連合会の平井克己会長が「当市は合併3年目の新しい市。老人クラブの活動もまだ手探りの状態だ。駒ケ根市のクラブは健康づくりなどに積極的に取り組んでいて先進的だと紹介を受けてやって来た。ぜひ教えを請いたい」とあいさつ。駒ケ根市高齢者クラブ連合会の池上重雄会長は「当クラブの活動はすべてが健康づくりにつながっている」として活動の内容を資料やビデオなどで詳しく説明した=写真。山県市のクラブ会員らは時折感心したようにうなずいたり、メモを取ったりしながら熱心に話に聞き入っていた。

-

養護南箕輪老人ホームで生ごみをたい肥化

南箕輪村の養護南箕輪老人ホーム(唐沢由江施設長)が、“地球に優しい取り組み”として調理場で出る生ごみをたい肥として資源化するため、簡易コンポストを敷地内に設置し、処理作業を始めた。

隣接する特別養護老人ホームと養護老人ホームの2施設の食事140食分を1カ所の調理場で調理しているが、残飯や野菜くずなど1日約40キロの生ごみが出る。

これまでは可燃ごみとして清掃センターで処理していたが、職員が生ごみを運ぶなど労力を出し合うことでごみを資源として活用し、従来の運搬・処理費を削減。燃やすごみの減量により二酸化炭素排出量の削減にも寄与したい考え。

簡易コンポストは、庭に掘った穴を枠で囲い、上部に雨よけを設置。現在は試験段階で、十分に水切りした生ごみを入れ、たい肥化を試みている。

養護老人ホームは、利用者が畑でトマトやナスなど野菜を栽培していることから、たい肥は畑や花壇で活用したいという。 -

強盗への対処方法を確認

伊那署は9日、年末特別警戒に向けて、本年初めての強盗模擬訓練を箕輪町松島の八十二銀行箕輪支店で開いた。職員は訓練で銀行強盗の対処方法を確認し、緊急時の対応に備えた。

伊那署員が演じる2人組の犯人が、刃物で利用者をおどして人質にし、金を奪い車で逃走するところを逮捕する想定。行員は警察到着まで時間を引き伸ばす、犯人の特長を覚える、逃げる犯人に向けてカラーボールも投げつける窶狽ネどの役割で対応した。

犯人役がダミーの拳銃で行員に対し威嚇(いかく)の発砲、「金を出せ」「動いたら殺すぞ」などと声を荒げると一同が緊張。窓口担当の伊藤理恵さん(23)は「犯人の特長を覚えようと気をつけていたが、拳銃を持っていてパニックになってしまった。日常の業務でも短時間で特長を覚える訓練を実践していきたい」と感想を述べていた。

金融機関での強盗発生件数は9月末現在、全国で87件、県内では2件。昨年は県内で3件あり、そのうち1件は東伊那郵便局(駒ヶ根市)で発生している。

伊那署では年末に向けて金融機関、コンビニエンスストア、パチンコ店など、業種別の訓練を企画している。 -

入園前の栄養摂取も学ぶ

長谷村の長谷保育園(北原洋子園長)で10日、ふれあい広場があった。未就園児と保護者20組が参加し、園児と一緒に会食して交流した。

給食のメニューや栄養分の摂取量などを保護者に知ってもらう機会とし、年1回の恒例。保護者たちは、栄養士から1日にどれだけの野菜を食べる必要があるかなどの説明を聞き、理解を深めた。

この日のメニューは、肉じゃが、小松菜、白菜とニンジンのしらす和え。子どもたちは園児たちとの会話を楽しみながら、「おいしいね」と次々に口に運んでいた。 -

高遠城址公園 木々ようやく色濃く

高遠城址公園のカエデが赤や黄色に色づき、平年より1週間から10日遅れて、ようやく見ごろを迎えた。

町観光協会によると、夏から秋にかけて、暖かい気候が続き、降雨も少なかったことが遅れの原因とし、ここ数日の冷え込みで、急激に色づき始めた。現在は桜雲橋や、園内南側の無字の碑周辺が見ごろで、来週末ごろまで楽しめそう。

城址公園は秋まつり期間中で、県内外から家族連れや団体客が訪れているほか、あらゆる場所でシャッターを切るアマチュアカメラマンたちの姿が目立っている。 -

みのわ健康アカデミー演歌体操

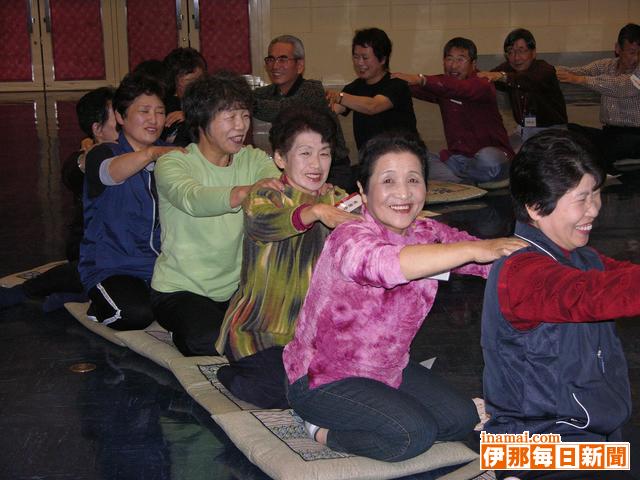

熟年者の健康づくりに取り組む箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の集団健康講座・演歌体操が8日、町文化センターであった。学生は演歌に合わせて軽快に体を動かした。

学生は毎週、個々のカリキュラムでトレーニングに励んでいる。月1回は集団健康講座があり、6回目。駒ヶ根市の北原よしえさんが指導した。

ステップを踏む、腕を左右に伸ばすなど基本の4つの動きを繰り返して「人生いろいろ」の曲に合わせて踊ったり、丸く輪になって座布団の上に座り、前の人の背中を野菜を切るまねをしてとんとんたたいたり、さすったりして「カレー」を作り、一つひとつの動作に笑いがこぼれるなど、楽しく体操に取り組んだ。

今後は、音楽講座やニュースポーツ講座を予定している。 -

赤穂東小隣接地開発住民説明会

駒ケ根市の赤穂東小学校に隣接する約4500平方メートルの土地の売却と開発問題に地元住民が揺れている。8日夜、同校で地元住民らに対する説明会が行われ、開発の是非について激論が交わされた=写真。「3階建てのマンションが正門前に建っては子どもたちの通学環境として好ましくない」「マンションよりは一般住宅のほうがまだましだ」「市が土地を買うか借り上げてはどうか」などの意見が出たが結論は出ないまま。日を改めて再度説明会が行われることになった。

赤穂東小学校の正門前の土地は04年1月、地主の意向により売却されることになり、開発を請け負った伊那市の建設業者が3階建てのマンション2棟を建てる計画で同年3月に着工するばかりとなっていた。マンションにはどんな人が入居するのか分からないことや、高さ10メートルもの壁面が道路際ぎりぎりにまで迫ることなど、児童の安全や景観の面で問題があると考えた市は通常の住宅用地としての開発も視野に入れ、急きょ、学校用地だった正門前の道路を市道にする案を地主の承認を得た上で3月市議会に提出し、承認された。

これを受けて以前地主から土地の利用方法について相談を受けた駒ケ根市の建設業者が2階建て住宅地としての代替案を提案し、学校と同校PTAに提示。PTAでは説明会、アンケートなどを行って意見を募ってきた。その結果「マンションよりは景観に配慮した住宅地としての開発の方が望ましい」とする意見が多かったという。

地元住民への説明会は日程などの都合で今回が初。一部住民からは、関係者に対する説明がないまま学校用地を市道にした窶狽ニして市に対する疑念を挙げる声などもあり、開発の行方は混沌としている。 -

長谷村消防団ポンプ車更新

長谷村は村消防団第2分団第6部に配備する消防ポンプ車を購入し、このほど、役場駐車場で入魂式をして、無事故を祈った。

20年間使用した車両の老朽化に伴う更新。新車両は4輪駆動で、ボタンを押すだけでポンプが始動する、走行、消火ともに能力が高い。室内乗車定員も従来の2人から6人となった。

中山晶計助役は「地域の安全を守るため、入念な点検をして、いざというときに備えてほしい」とあいさつ。平出万彦団長は「地域住民にも防火・防災の啓もうにも努めてもらいたい」と分団に引き渡した。 -

力作ぞろい見ごたえ

高遠美術会(広瀬良臣会長)などが主催する公募展「高遠美術展」が27日まで、信州高遠美術館で開かれている。町内をはじめ、上伊那内外から応募のあった洋画35点、日本画1点を展示している。

美術や文化の向上を目指し28回を数えるが、町が来春合併するのに伴い、同美術会も伊那市民美術会と統合するため、今回が最後の展覧会となった。

「色調の重厚さが追究されている」などの評価を受け、最高賞の高遠美術会賞に選ばれた西高遠の井出はつみさんの作品「こすもす」や、桜が咲き誇る街並み、鮮やかな紅葉、雪化粧した山々など四季折々の風景画、花、人物画などが並ぶ。

広瀬会長は「例年より出展数は少ないが、見ごたえのある充実した作品がそろった」と講評し、来場を呼びかけている。

午前9時から午後5時(最終入館4時)まで。入館料は一般400円、小中学生100円。

問い合わせは信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

秋冬のアップスタイル学ぶ

県美容業生活衛生同業組合上伊那支部(中村安江支部長、73人)などは7日、伊那市生涯学習センターで美容技術講習会を開いた。組合員約50人が参加し、秋冬のアップスタイルを学んだ。

講師は、全日本美容講師会創作委員の密沢友美代さん。和装・洋装の色に合わせ、4つのスタイルを紹介した。

密沢さんは、セミロング、ロングの髪の毛の特徴を生かし「まげは髪の毛の目をきれいに出す。つけ毛はまげの大きさに合わせて」「着物とのバランスを考え、髪飾りをつける」などアドバイスした。

参加者は写真を撮ったり、メモをしたりと熱心で、中村支部長も「毛先の動きなど新しい発見があり、勉強になる。習った技術を各店で生かしていきたい」と話した。

講習会は春と秋の年2回開催。春には訪問美容に対し、寝たきり者などの介護法を学んだ。 -

伊那市中央区、街並みを記録したビデオ完成

現在の街の様子を後世に伝えよう窶狽ニ伊那市中央区はこのほど、現在の中央区の街並みを収録したビデオテープを作成した。

昨年の区制100周年の記念事業の一環。記念誌を作成する時、過去を記録した写真資料は残っていたものの、映像資料は全くなかったため「10年、20年後の参考になれば」と、昨年度区長だった伊藤一男さんなどが中心となって製作を進めてきた。

撮影は10月、区内の道路をトラックで走り、ビデオカメラをまわした。映像には、町内の高齢者ら3人の解説も付き「区内を流れる古川は昔、清水がわき出ており、ウナギやサワガニがいた」といったことも知ることができる。

伊藤さんは「息子や孫に“昔はこうだった”ということを伝えてもらい、懐かしんでほしい」と話している。

ビデオは今後、区内希望者に販売する予定。 -

交通事故防止ステッカー車がパレード

伊南交通安全協会駒ケ根支会(牛丸廉平支会長)は7日夜、「交通事故防止運動実施中」の夜光反射ステッカーを貼った車10台による市内パレードを行った=写真。車列はパトカーに先導されながら駒ケ根署から市内赤穂の大徳原まで走り、市民に夜間の交通事故防止をアピールした。

出発式で駒ケ根署の向山静雄署長は「管内ではこの1カ月で死亡事故が2件続いて発生している。徐々に日が短くなるなど条件が悪化していることもあり、この時期に行われる夜の活動に効果を期待したい」と激励した。

安協は同市交通安全推進協議会や幼稚園・保育園の保護者らでつくるひよこ安全クラブとも連携して夜光ステッカー貼付車を100台にまで増やすなどして、さらに夜間の交通事故防止を訴えていきたいとしている。 -

温暖化防止見学会

駒ケ根市の赤穂、中沢、東伊那の3公民館はふるさと講座「地球温暖化防止」の第3回講座として5日、市内と宮田村の施設や業者の取り組み事例などを視察する見学会を開いた。約20人が参加し、太陽光、水力・風力発電などの実際の仕組みを学んだ。

駒ケ根市赤穂のネクストエナジー・アンド・リソース社のショールームを訪れた一行は同社が設置して稼動している風力発電装置について伊藤敦社長から説明を受けた=写真。参加者らは最先端の技術を取り入れた発電設備を見ながら、装置の性能や今後の見通しなどについて熱心に質問していた。

このほか一行は北割幹線中央道ボックスの農業水路に設置されたマイクロ水力発電や、宮田村の宮田西保育園の太陽光発電の設備の様子などを見学した。 -

署員の趣味を寄り集めて展示

・ス芸術の秋・スに合わせて伊那署は11日まで、署内の1階ロビーと道場で「署員お宝展」を開いている=写真。署員が趣味としている短歌、写真、生け花、、魚拓、鉄道模型などを約60人が100点ほど出品し、訪れる人の目を楽しませている。

互いの趣味を持ちより、交流や気持ちの余裕をつくるなどを目的に企画した初めての試み。展示のなかには警察官ならではの、県下拳銃射撃大会で50点満点を記録した標的窶狽ネどもある。

伊那署は、今後も年1回の開催を目指す考え。櫻井誠副署長は「伊那署にきたついでにでも見ていってください」と地域住民に呼びかけている。 -

一般も参加して薪「作る大変さ」実感

長谷村の有志でつくる「薪(まき)ストーブの会」(西村和裕会長)は5、6日、鹿嶺高原で薪狩りツアーをした。両日合わせて上伊那内外から約40人が集まり、集材して薪を作って持ち帰った。

ツアーはこれまで、会員を対象に年10回ほどしてきたが、村が昨年度から取り組む大規模な森林整備で、用材とならずに放置されたままの木材の有効活用を図るとともに、「薪を集めて、作る大変さを実感してもらいたい」(西村会長)と、初めて村内外の一般にも呼びかけた。

参加者は運び出したカラマツやモミ、シラカバを専用機で薪にし、軽トラックの荷台に積んで持ち帰った。初日は、チェーンソーの使用方法を学ぶ講習会もあった。

会社員の神林秋夫さん(37)=伊那市手良=は「自然のなかで薪を探せるなんていい機会。これからも続けてほしい」と話していた。

同会は今後、村外者のための準会員制度を設け、活動に参加できる機会を設けていくという。 -

絵本、紙芝居、人形劇に夢中

子どもたちが健やかに育ってほしいと、長谷村保育園で5日、第13回親子すくすくカーニバルがあった。園児や小学生、保護者ら約120人が集まり、絵本や人形劇などを楽しんだ。

子どもたちは5歳以上と未満の2グループに分かれて、絵本などの読み聞かせをする有志グループ「長谷文庫」と「飯島こどもの本の会」のメンバーによるパネルシアターや紙芝居などを見て大はしゃぎ。

青虫がちょうになるまでの成長過程の物語では、葉っぱを食べたりしながら育っていく際に「早く大きくなれ」と声援を送る園児の姿もあった。

園内のホールで、劇団オフィス「やまいも」(東京都)による人形劇の上演もあり、子どもたちはさまざまな場面で声援を送ったり、大喜びしていた。 -

【記者室】トレンチ調査見学会

箕輪町内であった伊那谷断層帯トレンチ調査見学会。水田に掘った穴には、「断層運動に伴って変形した地層が認められた」との説明どおり、崖に向かって持ちあがっている地層がくっきりと見えていた▼研究員は「1万年よりは新しい地層を見ている」とさらりと説明したが、1万年とは想像もできない年月。中学時代の担任は理科教諭で、確か地学が専門だったように記憶している。担任が話していた「ロマン」とはこういうことだったのかなと、地層を見てふと思った▼断層が活動して大地震が発生した歴史を地層のずれをもとに解明し、将来発生する地震の長期的な予測をするための今回の調査。政府の発表は来年秋ころらしい。どんな発表がされるのだろうか。(村上記者)

-

マナビィランド

箕輪町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2005のイベント「マナビィランド」が5日、役場駐車場であった。フリーマーケットや包丁研ぎ、野菜市などでにぎわった。

箕輪町消費者の会やガールスカウト第34団のフリーマーケット、箕輪中部小学校5年2組はフリーマーケットや野菜販売、野良っ娘の会による野菜市などの店が並んだ。

上伊那建労連箕輪分会青年部(部員43人)は、恒例の包丁研ぎ、まな板直し、まき販売をした。格安の包丁研ぎはリピーターが多く、毎年200丁以上の依頼がある。今年も受付時間前から待つ人がいるほど盛況で、部員は休む間もなく包丁研ぎに精を出していた。売り上げは、町社会福祉協議会に寄付する。

181/(日)