-

JA上伊那ホームページをリニューアル

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は6日から、リアルタイムでダイレクトな情報発信が可能となるブログを活用して、ホームページをリニューアルした。県JAウェブサイト再構築構想に基づくもので、JA上伊那は県下JAのモデル地区となる。

リニューアルによる最大の目玉はブログを活用した鮮度の高い情報発信で、現場担当者の発信する▽生産者直売所・ファーマーズあじ縲怩ネ旬のおすすめ▽農産物・農業情報▽JA上伊那の花き部会最新情報竏窒ネどのブログのヘッドラインが、JA上伊那公式Webサイトのトップページで自動表示・更新されるていくため、トップページだけで新鮮な情報を直接知ることができる。

4月中旬からはJA長野県ポータルサイト「いいJAん!信州」にも、JA上伊那のブログのヘッドラインが掲載される予定。

新しいURLは(http://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/) -

北原好さん写真展 タイトルは情景を俳句に

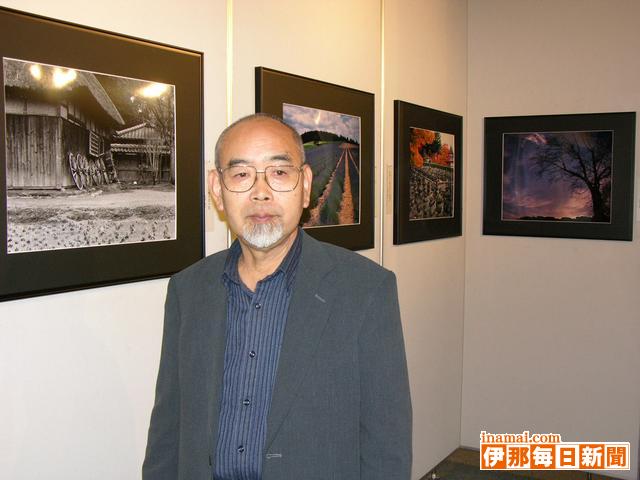

伊那市日影の写真愛好者・北原好さん(66)の写真展「初心写の詩竏窒ンなくれない竏秩vは16日まで、伊那市立図書館の広域情報コーナーで開いている=写真。

伊那谷や岐阜県、滋賀県、新潟県などの四季を撮影した全倍サイズ2点、全紙サイズ21点の計23点を出品。自身の心が和んだ瞬間にシャッターを押したという作品は、自然の美しさを見る人に伝えている。

自分の思いをもっと伝えたい竏窒ニ、作品の題名には現場で撮影した時の情景を俳句にして添えている。見ているだけで香りが漂う北海道富良野のラベンダー畑の写真は「芳香を果てなく運ぶ夏の風」、1メートルもの雪が積もった岐阜県白川郷の萱葺き民家は「白川の雪の深さや咳き一つ」とのタイトルが付けられている。

今回は北原さんが撮った滋賀県伊香郡木之本町にある2体の仏像(国宝)写真も展示。伊那市と同町との互いの観光PRになるようにと、伊那市の風景を写した写真があちらでも見られるという。

北原さんは15年ほど前、病気で手術を受けた後遺症で左半身がまひ。それ以来、リハビリのために歩き、心和む自然の美しさを求めて写真を撮り続ける。「子育て、介護、仕事などで心の病を持っている人たちに見てもらい、少しでも気持ちが和らいでくれれば」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後7時。入場無料。 -

子どもの安全見守り隊が腕章を新調

隊の存在アピールし、地域一丸で見守りを

住民有志を隊員に募り結成2年目を迎えた宮田村の「子どもの安全見守り隊」は、パトロール時に隊員が着用する腕章を新たに作成した。隊の存在をさらに強くアピールし、地域一丸となって事件、事故の未然防止に取り組む。

村教育委員会が呼びかけて発足した同隊。1年間のうちに隊員が倍増の194人に達し、子どもの安全を見守る体制は住民協力で強化を続けている。

4日には全体会を開き、村教委が各隊員に腕章を交付。パトロールする際に従来の名札とあわせて着用するよう求めた。

小中学校で作成した防犯安全マップを見ながら、通学路や危険な場所を再確認。

新井洋一教育長は「地域全体で見守る使命感を持って、活動をお願いしたい」と呼びかけた。

また、自動車にマグネット装着できるパトロールステッカーも隊員希望者に配布。きめ細かな気配りで、不審者を寄せつけない地域にしようと、気持ちを新たにした。 -

駒ヶ根・中原寧之さん写真展

駒ヶ根市赤穂のアマチュアカメラマン、中原寧之さん(64)の写真展「天竜川の鳥たち」が21日まで、八十二銀行伊那市駅前支店ロビー(駅前ビル2階)で開かれている。天竜川流域で「自然のドラマを演じる」あらゆる鳥たちの姿を追った約30点を飾った。

伊那市から駒ヶ根市間の天竜川流域でとらえた3年間の記録。カメラに収めた30種以上のなかから、エナガ、アカゲラ、ハクセキレイ、ヤマセミなど17種の鳥を紹介している。

「寒波や豪雪の影響から南下してきたのか」今冬に天竜川に飛来したコハクチョウの姿、雌雄そろって舞うカモや群れをつくって泳ぐカワウ、アオサギとシラサギが「対話を楽しんでいるかのような」場面などをとらえている。

自然観察とカメラに関心が高い中原さんは定年退職からこれまで、鳥のほかにキノコや昆虫の姿など身近な自然にカメラを向けている。「(作品を通して)身近にある自然に目を向けていただき、お楽しみいただけたら幸い」と話す。 -

箕輪町交通安全協会新役員研修

箕輪町交通安全協会の新役員研修が31日夜、松島コミュニティセンターであった。新役員250人が対象で、伊那警察署交通課長の講話を聞き、交通指導のやり方などを学んだ。

中山交通課長は、「一番は自分の安全に十分注意すること。自分の身は自分で守るよう気を付けて」と、まず役員自身の安全確保を強調。事故が最も多いのは道路の横断時で、特に左側から走行してくる車にはねられるケースが60%を占めると説明し、「左から来る車は遠くに見えても、道路を半分渡る間にどんどん近づく。安全に渡らせてほしい」と話した。

指導の重点として▽親子で歩いているときは親が車道側を歩くよう指導する▽小さい子が道路を横断するときはできるだけ子どもに付き添って渡らせる▽近くに来た車を止めようとしても車は止まりきれないため、できるだけ早く停止合図をする-などを挙げた。 -

大泉老人クラブで交通安全出前講座

南箕輪村の大泉老人クラブ(100人、清水勇部長)は31日、総会にあわせて交通安全出前講座を受け、交通安全意識を高めた。

村からシートベルトを着用する、孫の保育園の送迎などでチャイルドシートを着用する、飲酒運転をしない-など説明。村内の交通事故の特徴として西天竜の水田地帯の見通しのいい交差点で事故が発生していることを挙げ、「これから農作業で外に出る。十分気を付けてほしい」と話した。村交通安全協会が用意した反射材も配り着用を呼びかけた。

南箕輪村派出所の山田作栄所長は▽道路横断時は立ち止まって左右の安全確認▽歩道のある場所は歩道、ない場所は右側を歩く▽夕方から夜の外出はなるべくさける-の3点を守るよう話した。

村内の事故の60%が高齢者や女性ドライバーによるもので、交差点や出合い頭の事故が80%になることも示し、「一時停止をきちんとして、左右を確認することで交差点事故は防げる」と安全運転を呼びかけた。 -

羽広荘ラベルの焼酎「はびろ荘」販売開始

伊那市西箕輪の宿泊温泉施設・羽広荘はこのほど、オリジナルラベルの本格芋焼酎「はびろ荘」を作成した。10日ほど前から宴席などで出すようにしたところ、さっぱりした味が好評で、お土産に購入していく客もいるという。

ラベルを見た人に同施設の名前を知ってもらい、話題にしてもらおう竏窒ニ始めた試みで、味はまろやかで飲みやすくなっている。

焼酎は鹿児島県の酒造会社の製造する本格芋焼酎で、ラベルには春をイメージした桜が描かれている。今後人気が上がることがあれば、季節に合わせてラベルを代えることも考えたいとしている。

ロビーの土産物店では販売していないが、食堂で希望者への販売をしている。1本(720ml)3150円。

問い合わせは羽広荘(TEL78・6155)へ。 -

信大農学部で農学部産果物を使ったジャム・ジュースを販売開始

南箕輪村の信州大学農学部は3日、学部生たちが生産・加工したジャムやジュースの一般向け販売を開始した。添加物の使用は極力避けた瀬遺品で初日だけで約300縲・00個が売れた。

農学部は昨年度から、ワイン、米など、学生が実習の中で作った農作物や農産物加工品を一般にも販売し、学生の学習の幅を広げると共に、地元との結び付きを深めている。ワインは2日で完売するほど人気だった。

今回販売するのは、リンゴジュース、リンゴ、ブルーベリー、プルーンのジャムなど。リンゴ製品については色が変わることを防ぐためにビタミンCを加えているが、そのほかの添加物は使用していない。

ジュースは1瓶(1000ミリリットル)で450円で限定500本。ジャムはそれぞれ200グラムで300円縲・50円。

このほかにも、詰め合わせセットなども用意。構内の農産物販売所で購入できる。 -

宅幼老所「福○家」開所式

伊那市手良に2日、宅幼老所「福○家(ふくわうち)」が開所した。代表の桐山みどりさんは「みなさんに支えられてここまで来ることができた。福○家のキャッチフレーズ『一人じゃないって素敵(すてき)なことね』と思ってもらえるような場所にしていきたい」と喜びを語った。

地区区長や近所のお年寄り、福祉関係者などが祝福に駆けつけた。竹中茂二下手良区長は「手良でも4人に1人が高齢者という中、民間でこういう施設ができたのは心強い。私たちも手助けするので暖かい場所になってほしい」と祝福の言葉を贈った。

小規模ケアを通して利用者一人ひとりのやりたい事、考えを尊重しながら、幅広いサービスを提供し、最後までその人らしくいられることを大切にしていく。目指す形は第2の家族。対象は高齢者、障害者など。要望があれば緊急時における子どもの一時預かりなどもしていく。

スタッフは看護士、介護福祉士、ヘルパー、保育士、教員などの資格を持つ多彩な顔ぶれ。利用者と共に農作業をしたり料理をすることなどにも取り組んでいく。

問い合わせは福○家(TEL76・2141)へ。 -

伊那市交通指導員委嘱式 交通事故のない市へ

交通安全指導などの啓発活動に取り組む伊那市交通指導員の委嘱式が4日、市役所1階多目的ホールであった。指導員数は3市町村合併により、高遠地区5人、長谷地区1人を加えた22人。それぞれが伊東義人市長職務執行者から委嘱状を受け取った。

伊東市長職務執行者は「道路交通におけるモラルについて呼びかけ、市民の交通安全マインドを向上させてほしい。新市に交通事故が発生しないような、活発な活動となるよう期待する」とあいさつした。

伊那市交通指導員会の内山寿会長(71)=同市山寺区=は「伊那市に交通事故を無くすよう、痛ましい交通死亡事故がなくなるよう、市民の交通安全意識の高揚、推進を図っていきたい」と宣言した。

同指導員は全国の交通安全運動を中心に、月2回の地域啓発などで交通事故防止を呼びかける。6日の「春の全国交通安全運動」が本年度の初出動となる予定。 -

伊那谷新酒祭り15日に

桜と地酒を楽しみながら、町の活性化を図ろう竏窒ニ、伊那市西町商店街の有志でつくる「ルネッサンス西町の会」は15日、「伊那谷新酒祭り」を伊那市の春日城址跡公園で開く。上伊那の日本酒酒造会社7社と地ビール会社1社の協力のもと、20銘柄以上の地酒が並ぶ。今年は賞金や景品が当たる利き酒コンテストも開催する。

チケット1枚に付き1杯の地酒を楽しむことができるイベントで、昨年は約460人が来場した。年々来場者は増加しており、今年は600人の来場を見込んでいる。

利き酒コンテストは、それぞれの蔵元を巡りながら、最初に覚えた酒の蔵元を当てるもので、正解者にはルネッサンス西町の会に加盟する55軒で使える商品券3千円分(5月末まで有効)や、それぞれの蔵元から寄せられた景品をプレゼントする。

今年は、子どもやお酒を飲めない人に配慮して、地元産リンゴやブドウを使ったジュースも準備。

小出太鼓の演奏やゴンベエワールドによるバルーンアートなどの催しも楽しめる。

春日城址跡公園の開花予想は8日で13日が見ごろだという。

チケットの販売開始は午後3時。セレモニーは4時、利き酒は4時半縲怩ニなる。7枚綴(つづ)り千円、3枚綴り500円。それぞれに貴人(あてびと)グラスが付く(7枚綴りは先着100人に300ミリリットルの地酒を1本進呈)。

雨天の場合は16日に順延。

問い合わせはルネッサンス西町の会、田中さん(TEL72・9118)向山さん(TEL78・8919)へ。 -

駒ケ根市消防団任命式

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は1日夜、06年度の辞令交付式を市民体育館で行った。新分団長4人をはじめ昇格の団員と新入団員らが団長から辞令の交付を受けた。小平団長は35人の新入団員に対し「入団した経緯はさまざまだろうが、先輩に相談しながらかわいがられる後輩になってほしい」とした上で全員に「いよいよ新年度がスタートする。地域住民に頼られ、当てにされる消防団になるよう、さらに精進を」と激励した。

辞令を受けたのは次の皆さん(丸数字は分団)。

◆分団長=(1)山本郁勇(3)佐藤和樹(4)湯澤英喜(5)萩原道彦◆ラッパ長=久保田博昭◆副分団長=(1)倉田卓哉(3)松崎宗孝(4)宮脇勝(5)福澤源吾◆副本部長=唐澤裕二◆副ラッパ長=(4)堀内英樹◆部長=(1)北原義伸(2)亀山剛(3)小出徳一(4)佐久間弘司、竹村英樹(5)藤井茂、羽場昭◆班長=本部・遠山秀明、春日崇(1)石澤正志、浦岡俊希、山本喜裕、福澤達也、横山隆(2)小澤康弘、櫻井真一、田畑博利、福澤治、大石正人、吉瀬泰安、鈴木慎太郎(3)松田伸也、宮澤敏、瀧澤貴史、吉澤淳、馬場由貴、春日隆志、宮下正義(4)那須野高一、山本哲広、森和広、竹村達也、下島裕一、北原宏明、野村貴、木下敦、竹村秀一、三室真、竹村仁志、宮澤隆行(5)赤須潤一、坂井比呂六、下島寿哉、臼井鉄也、下平庄貞、下平隆弘、林賢英、中村昌敬、林実樹◆団員=本部・森田美穂、田畑今日子(1)倉田真司、倉田優作、小林浩二、小池正敏、小原健太郎、北林英之、保科佑樹(2)青木満、片桐慎吾、新井政義、久保田洋平、吉瀬史寛(3)堀健一、松本智彰、星野聡、小澤剛志、清水雄治、米村浩一(4)竹村昌典、下島健、林正義、吉瀬和弘、五十川崇、春日文和(5)竹村了、河口邦彰、片桐知峰、今井綾、小池渉、坂間岳志、大沼広和、鈴木秀志、渋谷収 -

車両装着用のパトロールステッカー新調

子どもの安全見守り体制強化に

宮田村教育委員会は、子どもの安全見守り体制を強化しようと、自動車にマグネット装着できる「安全パトロールステッカー」を210台分作成した。

公用車に付けるほか、住民有志でつくる「子どもの安全見守り隊」の希望者にも配布。村内業者の営業車両にも装着してもらう考え。

小中学校の新年度を控え、子どもの安全見守り隊は4日に集まり、活動内容などを再確認する。隊員数は昨年度当初より92人増えて192人となっており、よりきめ細かく地域の安全に目を光らせている。 -

消防団辞令交付式

宮田村消防団は1日、辞令交付式を役場グラウンド開いた。2年任期の幹部が一新。平澤成己新団長のもと、幹部、新入団員はさっそく、訓練や研修に臨んだ。【幹部名簿は3月19日付で既報】。

昨年より15人多い29人が入団。新たな体制のもと平澤団長は、地域に愛する消防を構築していきたいと呼びかけた。

新入団員は次の皆さん。

川手敏史、有賀忍、山田繁、秦野翼、中原勝郎、春日貴博、平沢佳秀、吉川昌太、北澤秀行、平塚太吾、矢沢悠、高坂敏巳、橋本哲治、上村雅樹、小林大希、原田貴司、伊藤国彦、小田切直樹、小田切大輔、小田切重頼、後藤誠、北原信吾、後藤繁樹、田中一基、樋屋祐輔、佐々木喬大、服部貴明、阿部一臣、太田卓臣 -

南箕輪村・消防任命式

南箕輪村消防団・日赤奉仕団の任命式が1日、村民センターであった。新たに15人の新入団員を迎え、志を新たにした。

宮島忠夫団長は訓示で「昨年は村内で多くの火災が発生し、昼夜を問わずに消火活動に追われた。団員の確保、活性化、地震対策など、充実を図る必要のあるものがあるが、自らを守りながら災害に立ち向かうには訓練しかない。新入団員は訓練を重ね、1日も早く立派な団員になってほしい」と激励した。

また、日赤奉仕団の太田光子委員長は「日赤奉仕団の活動南箕輪の明るく住みよい地域社会をつくり上げるために必要。日頃の訓練によって炊き出しなどを身に付けると共に、献血など、身近な奉仕の輪を広げていきたい」と語った。

任命された幹部は次の皆さん(丸数字は分団)。

◆団長=宮島忠夫

◆副団長=松澤武夫

◆本部▽本部長=堀正弘▽副本部長(3)有賀正浩▽救護長(3)纐纈泰▽ラッパ長(4)有賀義文▽副救護長(5)北原千昭▽副ラッパ長(2)山崎康隆

◆分団長(1)征矢光央(2)原剛志(3)加藤隆志(4)酒井幸徳(5)酒井祐一

◆副分団長(1)堀秀徳(2)清水一成(3)柴勇二(4)小林隆(5)横道崇

◆部長=(1)堀友和、池田達哉、堀秀徳(2)佐藤正和、有賀智紀(3)加藤秀樹、小島徹(4)鈴木達也、久保村真一(5)清水芳秀、城倉正法

◆救護班長(2)北原浩

◆ラッパ班長(2)山崎清貴(5)篠沢哲

◆班長=(1)下島智広、五味修一、有賀寛、征矢英明、池上隼人、北原俊彦(2)北原敏久、山崎広志、西堀英幸、清水良業(3)加藤元、唐木敏彰、登内瑞貴、田中勉(4)関口高志、清水健、伊藤剛、草間善弘(5)唐澤顕匡、清水泉信、宮下豊、唐澤雄三

◆新入団員(1)池上哲哉、征矢康徳、征矢睦記、征矢大治、西森一博、野島将司(2)吉田将和(3)加藤勇太、土屋徹、・ス木和幸(4)馬場健太、有賀光太、久保村拓未(5)中塚好貴、原弘樹

【奉仕団】

◆委員長=太田光子

◆副委員長=日戸陽子

◆分団長▽久保=前澤淳子▽中込=赤羽みどり▽塩ノ井=征矢初善▽北殿=古川美智子▽南殿=征矢より子▽田畑=溝口さち子▽神子柴=山下博子▽沢尻=伊藤千波▽南原=有賀美恵子▽大芝=北爪あけみ▽大泉=原和子▽北原=佐藤恵志子

◆副分団長▽久保=倉田眞理子▽中込=宮下一美▽塩ノ井=征矢眞知子▽北殿=守屋順子、北原美穂子、清水靖子▽南殿=有賀薫▽田畑=藤澤成子▽神子柴=太田直子▽沢尻=荒井喜久江、森下やよい▽南原=伊藤学▽大芝=倉沢睦▽大泉=唐澤愛子▽北原=横尾恵子 -

伊那市消防団長 田畑安彦さん(60) 伊那市小沢区

伊那市・高遠町・長谷村が合併した3月31日、各市町村の消防団が集い、新たな組織の伊那市消防団が誕生した。全団員からの推薦、市職務執行者からの任命を受け、初代新市消防団長に就任。新組織の長として、団員を統制する仕事を任されている。

20代後半の1972(昭和47)年、旧伊那市消防団に入団。団歴は20年余を数える。その間、分団長、団本部の副団長などを歴任し、旧市団長を2年1期務め、そのまま新市の団長になった。

自分たちの街は自分たちで守ろう竏窒ニいう周囲の機運が高かった時代。同級生や地域の先輩は皆、消防団に入っていたため「地域の皆さんのためにやってやろうじゃないか」と自発的に入団したのは自然の流れだった。

当時の旧伊那市消防団の団員数は2千人を超える大所帯。その後、機能性を図るために定員を千人に削減し、消防装備が充実してきた1981年には約700人になった。しかし現在は、毎年、団員補充をやりくりするのに精一杯だという。

「今は少子化の時代。社会環境条件も変わり、地元に残る成人男性も少ない。会社の都合などで入団できない人も多い」

消防団は組織を形成し、住民の生命、財産を守ることを使命とする奉仕者の集まり。これは日本の文化で、海外には存在しない概念。任務を遂行するために危険な場所へ出向くことは容易ではない。胸には辛い経験とうれしい経験が刻まれている。

火災・水防・人命検索などの現場で、自分のことのように一生懸命に活動に取り組む団員。自分の力が及ばず人命を救助できなかった時は悲しみ、災害を最小限に抑えられた時は喜ぶ竏窒ネど、その時の熱意を味わえる。団員の気持ちを感じ取ると「今の世の中、捨てたものではないな」と実感するという。

いかなる災害現場に行っても、周りの住民が応援してくれることが励み。昨年の伊那市入舟の放火事件では、地域住民が自主防災会を組織するなどして、活動を支えてくれた。

「地域の皆さんからの感謝の気持ちは、なによりもうれしい」

市町村合併により、守るべき市民数は増え、守備範囲は拡大。団員それぞれの連携を再構築しなければならないため、当初は円滑な活動が困難になることが予想される。

新市の人口は7万4千余人と県内81市町村のうち7番目に多く、面積は668平方キロメートルで3番目に広くなった。消防団員数は定員1156人と、上伊那全体の団員数の約3分の1の人数を抱える。

これまで行政の境界線内を活動エリアとしてきた3団。今後はそれぞれの境が関係なくなることで、消防団の出動区域が変更される。より近くの分団が活動に向かえるように組み替えるため、団員の今までの認識を実施訓練を通して改めていきたいと話す。

しかし、合併による期待も大きい。以前は首長の指示がなけれは他市町村への応援出動はできなかったが、消防団員の機能と各分団の装備の機動を最大限に生かせることで、合併した効果が表れるという。

例えば、広大な自然と大地を抱える長谷地区。今までは約100人の団員が活動に従事していたが、これからは高遠町の三義、河南地区から応援に駆けつけることができる。

これまでの垣根を取り払い、信頼関係を築きあげていく新消防団。「自分たちの地域は、自分たちで守る」奉仕者たちの活躍に、市民の期待も高まる。

妻、娘と3人暮らし。JA上伊那家畜診療所の機能嘱託員、上伊那獣医師会長。 -

伊那市消防団任命式

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新たな伊那市消防団(田畑安彦団長)は1日、市民会館で、新入団員73人と階級移動者ら計281人の任命式をした=写真。

3月31日、伊東義人市職務執行者から任命を受けた田畑団長(旧市消防団長)は「皆さんは7万4千余人の生命、財産を守る使命がある。全団員が一団となれるよう、いっそうの精進が必要となる」と訓辞した。

伊東市職務執行者は「団長を中心に団員が一致団結して任務を遂行してほしい。仕事を持ちながら昼夜を問わず任務に取り組む皆さんに敬意を表わす」と激励した。

新市消防団の定員は1156人。新しい制度として、特定の活動や役割のみに参加する機能分団体制として、長谷地区の地元消防団経験者でつくる「長谷機能分団」などを組み入れた。

各地域の分団は伊那地区8分団、高遠地区5分団、長谷地区2分団(機能分団含む)の計15分団の構成。分団名は以前の数字表示から地域名称に変更された。

任命された事務主任以上の皆さんは次の通り。

◆副団長 福澤利雄、伊藤仁、伊澤修、宮下充永

◆本部長 三井栄二

◆分団長▽伊那分団=竹村勤▽竜東分団=桜井健一▽富県分団=小松由和▽美篶分団=小山博▽手良分団=石倉健一▽東春近分団=北原功▽西箕輪分団=白沢延幸▽西春近分団=三澤方彦▽高遠分団=中山政宏▽長藤分団=伊藤一彦▽三義分団=原一穂▽藤沢分団=伊藤岩雄▽河南分団=竹内政宏▽長谷分団=高坂武▽長谷機能分団=宮下由紀夫▽喇叭(ラッパ)長=北原清治

◆音楽隊▽音楽隊隊長=小林明彦▽音楽隊副隊長=後藤洋一▽音楽隊班長=吉田明弘

◆副分団長▽伊那分団=網野郁夫▽竜東分団=黒河内哲也▽富県分団=下島政志▽美篶分団=北野正幸▽手良分団=春日保▽東春近分団=伊藤太▽西箕輪分団=有賀政人▽西春近分団=吉原勝巳▽高遠分団=中山敏也▽長藤分団=伊藤信重▽三義分団=北原康弘▽藤沢分団=北原友二▽河南分団=山川栄▽長谷分団=中山勝司▽副喇叭長=登内正樹

◆事務主任▽伊那分団=唐木芳樹▽竜東分団=篠田貞行▽富県分団=春日靖成▽美篶分団=森田英和▽手良分団=酒井重和▽東春近分団=城倉一夫▽西箕輪分団=伊藤隆▽西春近分団=城倉三喜生▽高遠分団=池上政史▽長藤分団=久保田政志▽三義分団=北原善昭▽藤沢分団=伊澤紹次▽河南分団=飯島勝▽長谷分団=中山保 -

大草城址公園の桜咲き始める

よく晴れて、穏やかな日和となった3日、上伊那の南端、中川村の大草城址公園のエドヒガンサクラが咲き始めた。9日の桜まつり当日には見ごろを迎える。続いて、ソメイヨシノも咲き、10種類200本が次々と咲き競い、公園を彩る。

桜まつりは午前10時から、ビンゴゲームや陣馬太鼓の演奏、もち投げなどが繰り広げられる。公園内には食べ物や飲物の出店もあり、花見客でにぎわう。

また、今年は開花中村内の団体が食べ物やお土産を販売する。 -

春の山野草出始め

伊那市西箕輪の「山野草工房・しなの蘭草園」には、春の山野草が並び始めた。

現在花が咲きはじめたのは、白・紫色の2種類があるシラネアオイ、白い丸みのある花をつけるヤマシャクヤク、イチリンソウなど。5月位に見ごろを迎えるアツモリ草なども、今後出始めるという。

権兵衛峠道路沿いにある同園は、トンネルの開通以降、塩尻市などから来る人が着実に多くなっている。

6月ころまで楽しめる春の山野草のほか、斑入り植物なども多数扱っている。

5月18日縲・1日には、南信地区のアツモリ草愛好家らでつくる「夢のこぶくろアツモリ草の会」が主催するアツモリ草展が伊那市西春近の伊那スキーリゾートである。約1千鉢のアツモリ草が集う。

問い合わせはしなの蘭草園(TEL73・0515)へ。 -

箕輪町消防団幹部・新入団員任命式

箕輪町消防団幹部・新入団員任命式が1日、町役場であった。団長に平沢久一さん(54)=沢、副団長に石堂博史さん(49)=松島=を任命し、幹部、新入団員ともに町民の生命、身体、財産を守るため消防団の任務遂行を誓った。

平沢豊満町長は、「町の消防体制ができ町民は安心し、信頼している。43人の新入団員を迎えさらに充実したことはうれしい。安全安心のまちづくりで、町民の生命、財産をぜひ守っていただきたい」と訓示。平沢団長は、「町民の生命、身体、財産を守るのは当然だが、愛され信頼される消防団であってほしい。幹部諸君は思いやりの気持ちをもって率先垂範し、尊敬される立派な幹部になって。新入団員は、勇気と誇りをもって技術習得に努め、1日も早く一人前の団員になってほしい」と訓示した。

任命された幹部は次の皆さん(丸数字は分団)。

◆団長 平沢久一

◆副団長 石堂博史

◆本部員 ▽ラッパ長=平出貴浩▽副ラッパ長= 小林優

◆分団長 (1)唐沢晋一(2)向山聡史(3)丸山泰臣(4)岡孝之(5)春日秀雄(6)三井博幸 -

警察署学校訪問

新学期開始を前に3日、駒ケ根警察署の山本修作署長らが管内の小中学校を訪れ、年度のスタートを機に児童の安全対策への協力をあらためて求めた。

駒ケ根市の赤穂小学校では高野普校長が応対した。山本署長らは登下校時の児童を狙った犯罪が増えていることから地域住民の意識の高揚を図りたい竏窒ニして入学式のある6日の朝、なるべく多くの保護者や地域の人たちに通学路に立ってもらうことなどを提案。当日は署長はじめ署員らも署を挙げてチラシ配布やパトロールなどに当たりたいとする考えを示した。高野校長は、連絡がつく家庭に呼び掛けをするなど可能な限り協力する竏窒ニ答え、今後も連携して犯罪防止活動に努力することをあらためて確認し合った。 -

高遠小のタカトオコヒガンザクラ咲く

伊那市立高遠小学校のタカトオコヒガンザクラが高遠城址公園より一足早く開花した。

校門周辺に植えられている桜の一部で、高遠町が合併した31日に、咲いているのが発見された。近くで遊んでいた同校4年の男子児童たちは早めの開花に驚きながらも「合併の日だし、いいときに咲いてすごいね」と笑顔をみせていた。

6日の入学式にも花を添えてくれそうだ。 -

シルバー人材センター指定管理業務開始

駒ケ根伊南広域シルバー人材センター(竹村衛理事長)は1日から市の施設の指定管理業務を開始した。同センターは駒ケ根市民体育館の事務室に真新しい看板を掲げて「施設管理室」を開設=写真。関係者は住民へのサービス向上のため、責任を持って業務に当たることを誓い合っていた。同センターが新たに管理を請け負うのは市民体育館、社会体育館、市営運動場、武道館など19施設で、指定期間は3年。

市は地方自治法の改正を受けて05年から、制度の導入に向けて条例改正などの準備を進めてきた。 -

ながた自然公園開き

箕輪町のながた自然公園が1日、今シーズンの営業を始めた。公園開きの神事で無事故を願い、新調した道具でマレットゴルフの打ち始めをした。

式は、みのわ振興公社、町議会、地元調整委員会など関係者が出席。振興公社副社長の永岡文武助役が「昨年は3万1千余の利用があり、大変多くの方に愛してもらっている。安全に楽しく遊んで頂けることがすばらしい自然を生かした公園の役割。無事、安全で利用頂けることを祈る」とあいさつした。

オープン初日、諏訪からツリーハウスの利用客が訪れたほか、マレットゴルフ場は箕輪マレットゴルフ同好会の初打ち会でにぎわった。

町は本年度、立ち枯れしている木の伐採や土止めの補修などを計画。公園の環境整備をする。

キャビン、ツリーハウスの利用申し込み状況は、お盆はほぼいっぱい。ゴールデンウィークは5月4日を除いてまだ余裕がある。予約は管理棟(TEL79・0600)へ。 -

1千本の花桃街道へ

西部花街道をつくる会が植樹

箕輪町の県道与地辰野線(通称西県道)を花街道にしようと活動する「西部花街道をつくる会」(50人、唐沢弘三会長)は1日、花桃の植樹作業に精を出した。全長6キロメートルに今回650本を植樹し、昨年分と合わせ1千本になった。会員は花桃の街道として町の新名所になることに期待している。

昨年の会発足当初から、長田から富田までの西県道沿いに1千本の花桃を植える計画で、昨年は350本植えた。

苗木は、昨年同様に下伊那郡清内路村で購入。今年2月末の伐採作業で整備した法面に、ツルハシやスコップで穴を掘る人、水を運ぶ人、苗木を植える人など分担して作業に取り組んだ。

会員は、「花が咲くのが楽しみ。清内路みたいにきれいになってほしい」と話し、苗木1本1本を大切に植えた。 -

みはらしファーム・麦の家で新市誕生記念パンを限定販売

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームにある「麦の家」は、新伊那市の誕生を記念した3色あんパンを、4月の土・日曜日、1日30個限定で販売する。

3市町村が合併したことにちなんで3つの餡子(あんこ)を使った3色パンとした。

中は、粒あん、抹茶あん、桜あんで、抹茶あんパンには生地にも抹茶を練り込まれていたり、桜あんパンには桜の塩漬けが乗っているなど、どこに何のあんこが入っているか一目でわかるようになっている。

価格は1個150円。 -

みはらしファームで新伊那市誕生記念イベント

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで1日、新伊那市の誕生記念イベントがあった。植樹、連凧(たこ)揚げ、チェーンソーアートなどの催しと、春野菜の対面販売、地元名物屋台などがあり、多くの人でにぎわった。

この日は、準市木だったケヤキ、旧高遠町木の高遠コヒガンザクラ、旧長谷村木のカエデを3本ずつ植樹することからスタートした。みはらしファーム運営会議の有賀正喜議長が「木が大きく育ち、新しい伊那市が発展していくよう心を込めて植樹したい」と語った後、スタッフ約15人が園内の公園にそれぞれの木を植えた。 -

伊南安協が県警表彰

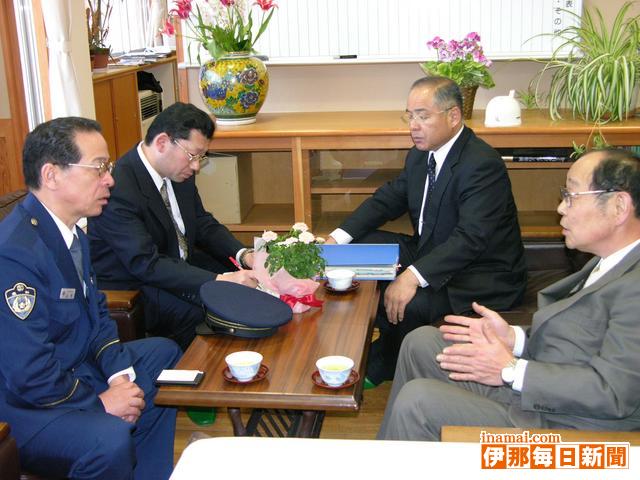

地域の交通安全に顕著な功績があったとして伊南交通安全協会(玉木武春会長)は県警本部長と県安協会長から3年連続となる表彰を受けた。県警本部長表彰は県下で3件のみで、南信では唯一。31日、玉木会長ほか安協役員ら8人が駒ケ根署を訪れ、山本修作署長らに受賞を報告した=写真。玉木会長は「(受賞は)署の指導のおかげ。女性部はじめ全員が懸命に頑張ったことが評価されてうれしい」と喜びを語った。

伊南安協は駒ケ根市の昆虫にも制定されているハッチョウトンボをかたどった夜光反射材製のマスコットを独自に製作して市民らに配布しているほか、高齢者宅を戸別訪問したり、市内を走る循環バスに同乗して利用者らに事故防止を呼び掛けるなど、独創性のある活動を行っている。 -

宮田村壮年連盟総会

宮田村壮年連盟は30日夜、05年度通常総会をJA上伊那宮田支所で開いた。約40人が出席し、05年度事業・決算報告と06年度事業計画・予算案を承認したほか、選考委員会が選出した新役員を了承した=写真。

06年度の主な事業として組織活動の充実と強化、農業振興への取り組みなどを挙げ、むらづくりに貢献するための取り組みとして、みやだ夏祭りやワイン祭りなどのイベントに積極的に参加していくことにしている。

役員は次の皆さん。

▽委員長=小林正信(南割)▽副委員長=酒井淳(大田切)飯島一徳(南割)▽青年部長=清水重宏(南割)▽副青年部長=本田宏行(町) -

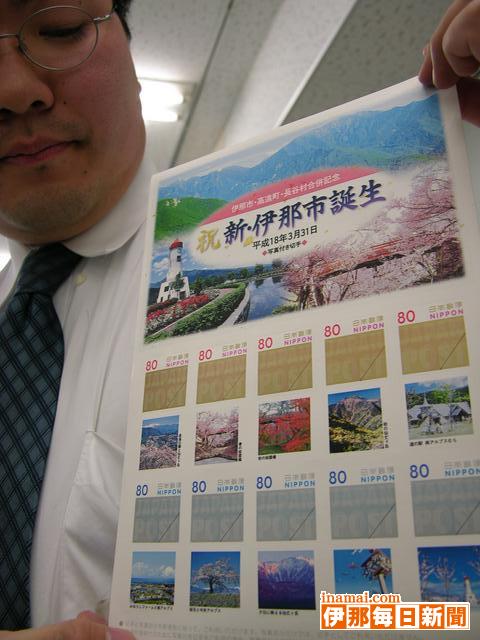

伊那市内の郵便局 写真付き切手発売へ

伊那郵便局(藤原良明局長)などは31日から、伊那市・高遠町・長谷村の合併による新伊那市誕生を記念した写真付き切手(シール式)の予約をはじめた。

写真付き切手は「みはらしファームと南アルプス」「春の桜雲橋」「夕日に映える仙丈ケ岳」など、80円切手10枚入りを1300円(送料500円込み)で通信販売。限定千部。

伊那郵便局が新市のPRになれば竏窒ニ、市内の郵便局に呼びかけて企画し、市から写真の提供を受けて実現した。

予約受付、申込方法は、新市内郵便局の窓口にて。

201/(火)