-

社会保障学習会

伊那市の市駅前ビルいなっせで19日夜、社会保障学習会があった。上伊那の約120人が集まり、税金の使い道や憲法、社会保障について、講師の話に耳を傾けた。上伊那社会保障推進協議会と上伊那民主商工会の主催。

恒例の合同学習会の講師に、立正大学法学部教授の浦野広明氏と、同社保協事務局長の小林幹彦氏が講演。浦野氏は「税制改定の方向と税財政のありかた」と題して話した=写真。

消費税について浦野氏は「1%の税率で国民1人が2万円を負担する大型間接税であり、税率が上がれば上がるほど、低所得者の税負担割合が高くなる」と訴えた。

日本は世界から見ても「非常に高い消費税」とし、「例えば英国は17・5%の消費税率だが、国民はそれほど負担を感じていない」と強調。原因は、生活必需品のほとんどに課税していないイギリスと、あらゆる物に5%を課税する日本との違いがあるという。 -

安協駒ケ根支会が交通安全祈願祭

伊南交通安全協会駒ケ根支会(牛丸廉平支会長)は21日、06年の交通安全祈願祭を北割一区の大宮五十鈴神社で行った。役員ら約50人が出席し、拝殿で玉ぐしをささげるなどの神事を行って交通事故ゼロを祈った=写真。

神事に先立って赤羽根徳彦副支会長は「1年間トラブルなく過ごせたことに感謝する。今年も引き続き協力をお願いしたい」と述べ、駒ケ根駅前交番の野口博美所長らとともに整列した会員らの服装点検を行った。 -

本郷交通安全祈願祭

飯島町の本郷区は22日、交通安全祈願祭を本郷神社で行った。氏子総代、伊南交通安全協会飯島支会本郷分会の役員、飯島駐在署の警察官ら10人が出席。拝殿で茅野建夫宮司が祝詞を奏上し、参列者が玉ぐしをささげて区民の無事故を祈った=写真。

-

踊ろう『信濃の国』

県歌『信濃の国』でエアロビクスを楽しもうと駒ケ根市教育委員会は21日「エクササイズ教室・踊ろう信濃の国」の第1回教室を市武道館会議室で開いた。初日は受講を申し込んだ女性27人のうち20人が参加し、講師の指導でステップの基礎を楽しく学んだ。

講師は伊那市のエアロビクスインストラクター新田ひとみさん。新田さんは「今回選んだ曲は比較的ゆったりした速さの『ダンス・イン信濃の国21』と、アップテンポの『レインボーダンス・スペシャル信濃の国』の2種類。次回からは年齢ややる気などに応じて好きな方の曲を選んで。楽しみながら気楽にやりましょう」とあいさつ。説明を聞いた参加者らは早速ウォーミングアップとして新田さんの動きに合わせて軽やかにステップを踏んでいた=写真。

講座は3月25日までの全8回。講座生の希望者は10月に長野市で行われる「第5回信濃の国祭り」出場チームに参加できる。 -

みんなのひろばパート21

有志による町民の手づくりイベント「みんなのひろば」パート21が22日、飯島町広小路のポケットパークで開かれた。暖かい日差しが降り注ぐ芝生の広場に町民らが集い、もちつきや羽子板づくりのほか、どんど焼きなどがにぎやかに行われた。もちつきでは「面白そう」と集まって来た子どもたちが代わる代わるきねを持つが「重くて持ち上がらない」「臼に当たっちゃったー」などと大騒ぎをしながら皆で楽しくもちをついた=写真。

羽子板づくりの指導に当たったのは青木家具の青木朝夫さん。スギやヒノキの板を持ち込み、子どもたちの手を取ってのこぎりやかんなの持ち方や使い方から丁寧に教えた。青木さんは「最近の子どもはこういう道具を使わんからね。少しでもできるようになってくれればうれしいよ」と話していた。 -

南割育成会そば打ち交流会

宮田村の南割区青少年健全育成会(小田切元治会長)は22日、前日から宮田村を訪れている愛知県田原市の吉胡地区子ども会とのそば打ち交流会を南割集落センターで開いた。吉胡地区の親子ら約20人が参加し、南割区の秋山泰久さんのほか、そばの実の会の会員らの指導でそば打ちを楽しんだ。秋山さんは「こね3年、のし3カ月、切り3日竏窒ニいうくらいで、水まわしとこねがとても大切」などと説明。参加者の手つきを見ながら、一人一人に丁寧に打ち方を教えていた。吉胡地区の親子らはほとんどが初めての体験とあって「わけが分からんよ」「これでいいのかな」などと首をかしげながらも楽しそうに笑顔でそばと格闘していた。苦労して打ち上げたそばは土産としてそれぞれ家に持ち帰った。

南割区と吉胡地区との交流は、1年おきに互いを訪問し合うなどして約25年間続いている。 -

新春囲碁・将棋手合わせ会

宮田村公民館(白鳥剛館長)は22日、新春恒例の囲碁・将棋手合わせ会を村民会館で開いた。小学生から一般の約20人が参加し、今年最初の手合わせをした=写真。囲碁・将棋とも総当りのリーグ戦を行い、それぞれ優勝を目指して熱戦を展開した。将棋の部に参加した小学生らはほとんどが公民館の子ども将棋教室に通っているとあって、慣れた手つきでパチ、パチと駒を打ち合っていた。

白鳥館長はあいさつで「気合を入れて大いに頑張って。良い成績を挙げれば賞をあげます」と話した。

成績上位は次の皆さん。

◇将棋▽(1)森下弘睦(2)森田勇希(3)佐藤陽輔、原遥(5)木下諒、新井康浩

◇囲碁(参考順位)(1)渡部光彦(2)馬場八之進 -

ガールスカウト新年祝賀のつどい

ガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)は22日、伊那公民館で「新年祝賀の集い」を開き、昨年末に文部科学大臣社会教育功労賞を受賞した前団長・春日澄子さんのお祝いもした。

26団での活動を通して、ガールスカウトたちの支援をしてきた春日さんは「とても大きな賞で自分でも戸惑うほど。26団のみなさんの支えがあり、続けてこれたおかげ」と喜びと感謝を語った。また、ガールスカウトたちへのアドバイスとして、考えたことを行動することの大切さを伝えた。

春日さんには花束とみんなで「おめでとうのうた」を贈った。

辰野町出身のメンバーでつくる「メヌエット」による、フルート、ピアノ、ギターによるミニコンサートもあり「トトロ」「さんぽ」など、よく知る曲目が、子どもたちを楽しませていた。 -

箕輪町消防団・救命講習

箕輪町消防署は22日、消防団員を対象とした普通救命講習を町産業会館で開いた。第5分団の19人が参加し、自動体外除細動器(AED)を使った心肺蘇生(そせい)法などを学んだ。

講習は6回目で、昨年11月から各分団ごとに指導してきた。今回が最後となる。

普段、講習は、新入団員を対象とすることが多いが、昨年7月から傷病者の心臓に電気ショック(除細動)を与えるAEDを一般の人でも使えるようになり、今回は、今年の春に退団する団員にも使用方法を学んでもらおうと退団者を主体とした。

心臓停止後の除細動措置は、蘇生にも社会復帰にも重要で、1分の差が生存退院率を7縲・0%左右する。

参加者は、AEDの使用方法や実際にはどのような手順で応急措置をすればいいかを確認。AEDが現場に到着するまでには、気道確保、人工呼吸などの一般的措置を適切に続ける必要があることを学んだ。

町内には現在、役場など3カ所にAEDを設置。今後も設置個所を増やす予定だという。 -

舞踊グループ「若葉会」がほかにも楽しむ趣味の成果披露

舞踊グループ「若葉会」のメンバーが舞踊以外に個々で楽しむ趣味の作品を持ち寄り、高遠町の高遠さくらホテルに飾っている。写真、押し花、ちぎり絵、俳句など約30点。31日まで。

高遠城址公園のカエデと桜の紅葉や浜名湖に沈む夕日をとらえた写真、梅が咲くなかで元気にたこ揚げをする子どもたちを押し花で表現した作品など、見る人の目を楽しませている。

若葉会は、高遠中学校を1951(昭和26)年に卒業した同級生5人でつくり、月2回の舞踊けいこに励んでいる。

重盛君子代表は「高齢者の集まりだが、健康で元気に踊りと趣味を楽しんでいる。一生懸命頑張っている成果を見てほしい」と話している。 -

3年間の集大成 個性あふれて

高遠高校芸術コースの美術、書道を専攻する3年生の卒業制作展が29日まで、信州高遠美術館で開かれている。

美術専攻の生徒は個々で自由にテーマを決め、昨年8月から製作してきたた油絵13点を出展。思い出の詰まった学び舎や友人を描いた作品が多い。学校入口の階段を描いた作品は「この先、壁に突き当たったときにジャンプできるステップになれば」との願いを込めている。

青い海とイルカとのグラデーションにこだわり、平和を表現したり、それぞれ個性あふれる作品がそろった。

書道専攻の作品は6点。「辞書で調べるのに苦労した」という篆(てん)書の「千字文」の力作に加え、これまで学んできた中で得意とする書体で書いた作品などを飾り、3年間の集大成として堂々と発表している。

美術担当の北原勝史教諭は「生徒それぞれ個性が表現できている作品ばかり。生徒が作品に込めた思いが伝われば」と話している。

入館料は一般500円、小中学生150円。午前9時から午後5時まで。問い合わせは、信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

権兵衛トンネル開通・新市誕生記念しタペストリー飾る

2月4日の権兵衛トンネル開通と、3月末の新「伊那市」誕生を記念したタペストリーが23日、中心市街地通りなどで一斉に飾られた。

市民の気運を高めるため、伊那商工会議所と市が協力して1300枚を作成。商店街関係に600枚、小中学校など市関係公共施設に200枚を配布し、市庁舎内にも掲示している。

関係者は「木曽から来る人たちに対しても歓迎の気持ちを伝えたい」と、商圏拡大も期待している。

風になびく記念タペストリー(いなっせ前) -

箕輪町公民館子育て学級でバルーンアート

箕輪町公民館の子育て学級は19日、風船で動物などを作るバルーンアートを楽しんだ。

「風船遊劇団ゴンベエワールド」のゴンベエさんの弟子、宮本千秋さん=南箕輪村=が、初心者でも楽しめるバルーンアートを紹介。天然ゴムの長い風船に空気を入れ、ウサギやトンボづくりに挑戦した。花びら3枚の花を作り、顔を描いた丸い風船を取り付けて顔付きの花も作った。

お母さんたちは、最初は割れるのを心配して恐る恐る風船をねじるなどしていたが、次第にコツをつかんで器用に作り上げた。子どもたちは風船を膨らまそうとポンプを押したり、出来上がった風船を手に部屋の中を走ったりしてはしゃいでいた。

風船で作ったウサギや花にちなんだ童謡などを歌ったほか、絵本「ふうせん」や「あおいふうせん」の読み聞かせもあった。 -

25年目の児童交歓 友情の輪広げる

25年目を迎えた宮田村南割区と愛知県田原市吉胡地区の児童交歓。21日には吉胡地区の小学校5、6年生と保護者ら47人が宮田村を訪問した。地元の南割区は5、6年生33人が参加して歓迎し、スキーを楽しんだり、寝食をともにするなどして友情の輪を広げた。

歓迎会では、緊張しつつ両地区の子どもたちが顔合わせ。南割地区児童会長の手塚弘基君は「皆さんが来るのを楽しみにしていました」とあいさつした。

さっそく駒ヶ根高原スキー場に出かけ、一緒にスキーを満喫。南割区育成会の保護者が初心者を指導し、田原市ではめったに体験できない雪の感触を味わった。

温泉に入ったり、夕食をとるなどして徐々に打ち解け始めた両地区の子どもたち。宿泊も一緒で、枕を並べて互いの絆を深めていた。

交歓会は年度ごとに行ない、冬はスキー、夏は田原市に出かけ海水浴などを楽しみ親睦を図っている。

今回も1泊2日の日程。小田切元治南割区育成会長は「宮田村は小中学校1校なので、違う地区の子どもたちと交流することは刺激にもなるのでは」と話していた。 -

まゆでつくるおひなさま

駒ケ根市のシルクミュージアムはまゆでつくるおひなさまづくり講座を21日から始めている。早速市内の女性らが連れ立って訪れ、カッターでまゆを切ったり張ったりする作業に没頭。「鼻が難しいね」などと言いながら約1時間かけて楽しそうに愛らしい内裏ひなをつくっていた=写真。

同講座は体験料金800円。材料が600セット限定のため、2月中旬ごろまでに終了の見込みという。担当者は、希望する人は早めに来館を竏窒ニ呼び掛けている。申し込みは随時受け付け中。問い合わせは同館体験工房(TEL82・8381)へ。 -

『桜の下で』キャンペーン実行委員会

駒ケ根市中沢在住のキョウデン会長橋本ひろしさんが作詞作曲したヒット曲『桜の下で』を市の観光PRに生かそうと20日、タイアップキャンペーンの第1回実行委員会が駒ケ根駅前ビル・アルパで開かれた。委員ら約30人が出席。会長に市観光協会会長の山浦義人さんを選出し、市内でのライブや銘菓の販売などを盛り込んだ事業計画と予算案を全会一致で承認した。

計画では3月21日に市文化会館で『桜の下で』を歌うグループ・冒険団のライブと新しく開発する銘菓の発表を併せて行い、桜の開花時期に合わせて光前寺の境内で同グループがライブを行うほか、東京から桜めぐりのツアー客を受け入れることにしている。出席者から「銘菓の開発には時間がかかる。今から始めて桜の時期に間に合うのか」などの質問が出たのに対し事務局は「関係者にはできる限り協力してもらいたい」などと回答した。

橋本さんはあいさつで「やる限りは一生懸命やりたいし、それだけのコンテンツを持っていると自負している。駒ケ根の桜を全国にアピールする使命感でいっぱい」と述べた。

『桜の下で』は恋人への思いを桜の花に重ねる叙情的なラブ・バラード。05年春にNHKなどで放送されてスマッシュヒットとなった。ソロ、コーラスなどさまざまなバージョンがある。 -

みはらしの湯で伊那・木曽ガイドマップをロビーに展示

権兵衛トンネルの開通を控え伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は、伊那・木曽地域の名所を記した特大サイズのガイドマップを1階ロビーに展示した。

縦115センチ、横110センチのドライブマップには、高遠町の桜、開田村の開田高原など、全国的にも知られている名所に加え、みはらしの湯や南箕輪村の大芝高原など、特に地元の人に親しまれている施設・公園なども書き込まれれている。

みはらしの湯利用者で、トンネル開通に高い関心を寄せる人が多いため、伊那・木曽両地域の様子が分かる特大マップを展示することにしたという。

開通当日はみはらしの湯の休憩室にサテライトスタジオを設置。みはらしファームから、SBCラジオ「ラジオの王様」を生中継する。スタジオは自由に見学できる(入浴は有料)。

中継が午後12時8分縲恁゚後3時50分。 -

みはらしファームで権兵衛トンネル開通イベント

伊那と木曽を30分でつなぐ権兵衛トンネルが開通する2月4日、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは「みはらしファーム権兵衛トンネル開通記念イベント」としてさまざまなイベントをする。

節分の恒例、福豆まきでは「台風」「ウソ(耐震偽装、農産物産地偽装など)」に加え、権兵衛トンネルの安全祈願として「交通事故」を、福豆で打ち払う。

みはらしファームの美味しいもの紹介では、「麦の家」から羽広かぶの入った2種類のパンが新発売されるほか、みはらしファーム特産の「みはらしいちご」やおからドーナツを販売。冬野菜の特化販売、ナガイモの体験販売もある。

豆まきは午後2時から。

また、みはらしファーム各施設は、開通当日から2月28日まで、記念キャンペーンとしてさまざまな特典を準備している。 -

ぺアーレ伊那で立石繁明さんの写真展

伊那社会保険健康センター「ペアーレ伊那」は2月末まで、「虫たちの子残し戦略」と題した写真展示をしている=写真。

撮影者は元信州大学農学部教授で伊那谷写友クラブの会長・建石繁明さん(71)。建石さんは10年近く、ペアーレ伊那の教室で写真の講師も務めている。

作品は身近にいる虫の繁殖行動をとらえたものが中心。

ほかの蜂(はち)の巣に卵を産み付け、自分の幼虫に他蜂の幼虫を食べさせる寄生蜂・オオセイボウの産卵する様子など、1枚1枚にはさまざまなストーリーがあるという。

建石さんは「繁殖戦略がなければ子孫繁栄にはつながらない。みんな虫の交尾などは知らないと思うが、自分の周りにあるありふれた現場に、不思議で面白い出来事がたくさんあることを知ってほしい」と話していた。 -

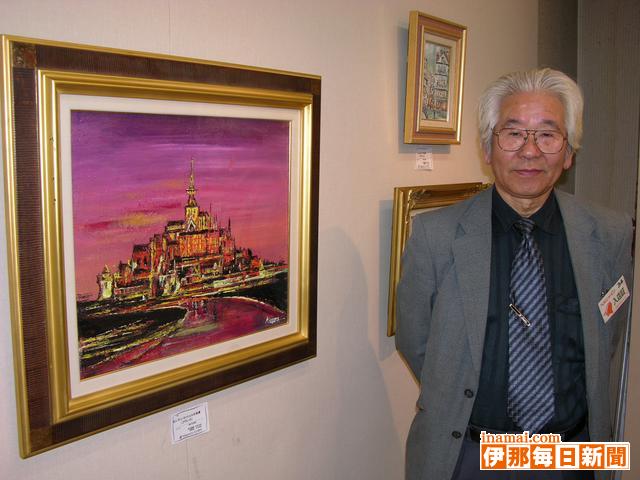

伊那谷や欧州の風景画67点

辰野町の洋画家・小澤晃一さん(71)の個展は24日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。小澤さんは元陽会の準会員で、昨年初冬にあった第36回元陽展で奨励賞を受賞するなど活躍。同店では3回目となる展示即売を展開する。

伊那谷の川辺や山並みのほか、ヨーロッパ風景などの油絵を中心に、近作67点を出品。サムホールサイズから、100号までが並ぶ作品は、生き生きとした力強いタッチで描かれ、見る人の注目を浴びている。

3年前に友人たちと写生旅行に立ち寄った、フランス・ブルターニュ地方の風景は、寺院、城壁、港町、田舎街などが題材。小澤さんは「フランスのブルターニュの寺院や城壁など、古い伝統の良さを見てほしい」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

みのわ健康アカデミー音楽講座

熟年者の健康づくりに取り組む箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の音楽講座が18日、町文化センターであった。学生は呼吸法を学び、皆で歌い、心を元気にした。

個々のトレーニングに加え、学生皆が参加する月1回の集団健康講座。健康を広く捉え運動だけでなく文化的要素も取り入れ、精神の健康づくりをしようと開いた。

講師は、信州大学教育学部芸術教育の池田京子教授。ドイツリート、オラトリオ、声楽教育を専門とする。

池田教授は、「寝ることはとっても大切。良い、深い眠りのために深い呼吸が大切」と、呼吸法を指導。足を肩幅に開いてまっすぐ立つ、おへそに親指をあて眉間から息が出るイメージで息を吐き出す-と教えた。学生は鼻腔に響かせるよう意識しながらソミドの音階をハミングで歌う練習などもした。

4グループに分かれてグループごとに異なるリズムを手で打ち、全体で合わせるリズム打ちにも挑戦。手話を覚えて「ふるさと」の歌を手話と一緒に歌うなど、体を動かしながら音楽を楽しんだ。 -

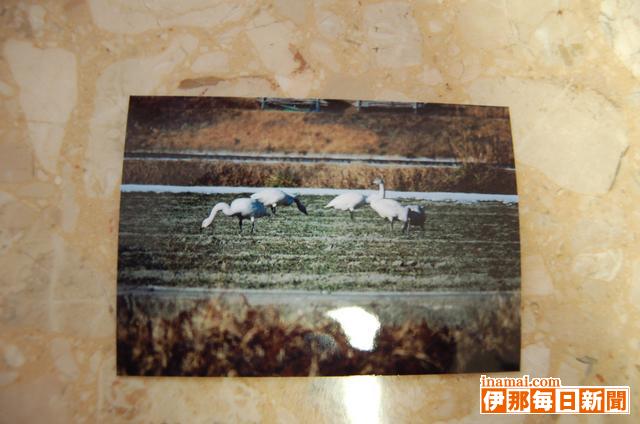

コハクチョウが越冬

##(見出し(1))

コハクチョウが越冬

##(見出し(2))

中川村南田島で

中川村の南田島の天竜川でコハクチョウが越冬している。河畔の水田でのどかに、えさをついばむ群れを見ることができる。

コハクチョウは昨年末、初めて同村に飛来、1月中旬まで連日8羽前後が確認され、徐々に下流に移動し、松川町や飯田市時又港でも飛翔が見られたという。

日本野鳥の会会員の小口泰人さん(駒ケ根市)は「記録的な大雪で、例年新潟県や福井県で越冬している群れが、川藻が豊富な伊那谷の天竜川に移動したのでは」と話している。

コハクチョウは以前は諏訪湖が最南端で、伊那谷の天竜川は河岸段丘が迫る狭い地形のため、飛来はなかったとか。

小口さんは「コハクチョウは犬を見て飛び立つ。コハクチョウがシベリアに帰るまでの間、堤防沿いで犬の散歩をしないで」と呼びかけている。 -

伊那西高校から現代学生百人一首に3人が入選

小学生から大学生までを対象に、東洋大学が全国から募集した「現代学生百人一首」(約6万首応募)で、高校生ならでは思いを31文字の中で豊かに表現した伊那西高校文芸クラブの蔡・スさん(17)、下平悠さん(17)、下澤静香さん(17)が、見事入選100作品に選ばれた。蔡さんと下平さんは秀逸15作品にも選ばれた。複数の生徒が同時入選したのは初めてだという。

文芸クラブは、小説、短歌、詩など、を通して日々の創作活動に励んでいる。作品を発表する場に竏窒ニ、5年ほど前からさまざまなコンクールに応募している。

逃れられない悪夢の絶望感を巧みに表現した蔡さんは、自身が書いた小説の一場面を詠み込んだ。「先生にはあまりに小説すぎると言われていたので、入ると思わず驚いている」と話す。

下平さんは、テスト前の焦燥感を表現した高校生らしい作品。机に散らかった「消しかす」で、憂鬱(うつ)な気分を象徴した。

居眠りをする祖母に毛布を掛ける妹を詠んだ下澤さんは、素朴な表現で家族に伝えたい思いを詠み込んだ。

顧問の伊藤あけみ教諭は「どれも推敲(すいこう)に推敲を重ねた作品。6万首の中で3人が選ばれたことはありがたい」と話していた。 -

交通栄誉章「緑十字金章」に平沢久志さん

第46回交通安全国民運動中央大会(18日・東京都)で交通栄誉章表彰の最高章となる「緑十字金章」など、伊那署管内から2人1団体が表彰された。20日、受章者2人が同署を訪れ、中山均署長に喜びを報告した。

表彰を受けたのは、「緑十字金章」に伊那交通安全協会箕輪町交通安全協会相談役の平沢久志さん(76)=箕輪町沢=、同章「緑十字銀章」に同交通安全協会長の田中邦一さん(76)=同市富県=。優良団体等表彰の「交通安全優良学校」に富県小学校(同市)が称えられた。

平沢さんは1960年から45年間、地域の交通安全活動の先頭に立ち交通安全指導・教育に従事。今後の交通安全予防については「いよいよ権兵衛トンネルが開通するが、交通の流れが多くなることが懸念されるので、注意していかなければ」と語っていた。

田中さんは県警察官を退職後、県駒ヶ根自動車学校長を11年歴任し、運転者教育に貢献。2002年、伊那安協会長に就任してからは、安協会員をまとめ、事故防止対策に取り組んでいる。

富県小は交通安全教育の課外活動として「自転車クラブ」を10年以上継続してきた功績が認められた。昨年夏には、その活動が認められ、伊那署から感謝状を受け取っている。 -

防火コンクール審査会 ポスター・書道の最優秀賞などが決まる

伊那市の伊那公民館で18日、小学生を対象とした防火コンクールの審査会があった=写真。ポスター、書道の部の各最優秀賞1点づつと優秀賞を決めた。伊那防火管理協会、伊那消防組合消防本部の主催。

防火意識を高めるための恒例事業で、ポスター、作文、書道の部に、同消防組合管内の小学4竏・年生から約300点の応募。ポスターは建物、山林、車両などの火災予防を表現している作品が多い。

ポスターと書道の部の優秀賞以上の入選作品は、「春の火災予防運動」(3月1日竏・日)の期間、管内各市町村の役場や大型店などで展示。作文の部は後日、審査があり、入選作品は有線放送で発表する。 -

箕輪町三日町保育園で保育参加

箕輪町の三日町保育園で18日、本年度最後の保育参加があり、保護者が保育士の立場になって園児と一緒に活動した。

本年度、従来の保育参観に代わり保育参加を導入。保護者は年5回のうち希望する日に1回参加。実際に保育に参加することで、保育士の仕事を見てもらうと同時に、客観的に自分の子どもを見る機会にしている。

年長クラスは保護者5人が参加。園児と一緒に運動あそびや、2月に予定する「ごっこ遊び」の準備をした。「お店屋さんごっこ」で使う商品作りでは、牛乳パックを切る作業に苦労する園児に「もうちょっとだから頑張って切って」と話しかけたり、子どもたちの話を聞きながら、一緒にカエルやウサギなどの顔を作った。

参加したお母さんは「後ろから見ているほうが楽だけど、一緒にやってみると子ども同士のつながりが分かる」、お父さんは「自分の子が皆と仲良くやってるところなどが垣間見れるのでいい。未満児や年少は、年長よりもっと気を遣うところがあって、先生は大変だと思う」と話していた。 -

こまくさの湯200万人

18日、駒ケ根市菅の台の早太郎温泉「こまくさの湯」への入館者数が累計200万人となり、記念のセレモニーが同館のロビーで行われた。幸運の200万人目となったのは伊那市西春近の主婦原美幸さん(31)。惜しくも前後賞となった南箕輪村大泉の清水文子さん、宮田村町三区の藤澤よしゑさんらとともにくす玉を割って思いがけない幸運を喜んだ。原さんは施設を運営する駒ケ根観光開発の中原正純社長から記念品のハンドクリーナーを贈られ「びっくりした。ここは景色もお風呂も良いので気に入って家族でしょっちゅう来ている。これからも利用したい」と笑顔で話した=写真。

同館は96年7月1日に営業を開始。入館者数は年間22万人前後で推移し、01年8月には累計100万人を達成している。改装のため3カ月間休業したほかは順調に営業し、9年4カ月目、営業日数で3010日目での記録達成となった。

200万人達成記念として同館は2月を感謝サービス月間とし、ビューホテル四季の無料宿泊招待券などが当たる謝恩抽選会や特別回数券などの記念売り出しを行う。 -

みはらしファームで羽広かぶ入りパンを発売

権兵衛峠通路「トンネル」の開通を記念して、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは2月4日から、地元の特産品「羽広かぶ」を生地に練りこんだパンを発売する。

トンネルを通して木曽が身近になるため「みはらしファームとして何か独自の商品ができないか」と検討。みはらしファーム「麦の家」が、地元ならではの食材「羽広かぶ」を使ったパンの開発を進めてきた。

パンは2種類。米の粉の生地に細かく刻んだカブを入れた「かぶンパ!」(130円)と、フランスパンの生地を使った「かぶdeフランス」(120円)。ほかにも、サンドイッチの間にかぶを挟んだ「羽広菜かぶサンド」(100円)も発売する。

米粉の方はもちもちした食感、フランスパンの方は新しい風味が楽しめ、カブの塩気と生地の甘味が「意外にもおいしい」という。

みはらしファームのとれたて市場や麦の家などで販売する予定。 -

JAがのぼり旗20本を寄贈

JA上伊那は18日、伊那商工会議所にキノコ入りローメンとギョーザを宣伝するのぼり旗を10本ずつ寄贈した=写真。物産展や権兵衛トンネル開通などのイベントで活用する。

昨年の商工祭やJAまつりなどで、上伊那特産の「スーパーやまびこしめじ」を使ったローメンとギョーザを販売。地元農産物のPRにとJA全農長野の支援を受けて旗(縦180センチ、横60センチ)を作った。

旗は黄地に「きのこローメン」、赤地に「伊那谷餃子(ギョーザ)」の文字が入り、それぞれキノコのデザインが描かれている。

贈呈式で、征矢福二組合長は「キノコの消費拡大として、さらに花が咲き、実を結ぶよう旗を契機づけにしてほしい」とあいさつ。

向山公人会頭は「農作物を活用することで、農工商がスクラムを組み、地域振興につながる」と寄贈に感謝した。 -

木下北保育園で収穫祭

箕輪町の木下北保育園は16日、野菜づくりでお世話になった地域の人を招いて収穫祭を開き、収穫した大根を使った給食を一緒に味わった。

同保育園は毎年、園近くの井上武雄さんの畑3アールを借り園児が野菜栽培を体験している。本年度はジャガイモ、サツマイモ、大根を作り、畑を耕したり、苗の植え方を教えたり、肥料などの管理まで南部営農組合、上伊那農協、町役場産業振興課が協力した。

収穫祭は、お世話になった人への感謝の気持ちを込めて、未満児から年長児までが昨年12月の生活発表会でやったリズムダンスや鉄棒、縄跳びなどを元気いっぱいに披露した。

給食は、大根が入った煮物、大根の漬物のほか、ごまときなこのおはぎ、ギョウザ、サラダ、イチゴの特別メニュー。年長児が地域の人と一緒のテーブルでお昼を食べた。園児は、畑のことなどを話ながら「おいしい」「楽しい」と笑顔だった。

南部営農組合の柴正人組合長は、「毎年、収穫祭を開いて招待してくれる。園児の発表を見ていると童心にかえったようでいいね」と話していた。

191/(月)